Полная версия

Боевое снабжение русской армии в мировую войну

Русские: Обуховский, Путиловский, Пермский, Брянский, СПБ Металлический.

Иностранные: Армстронг, Виккерс, Крупп, Шкод, С.-Шамон, Шнейдер, Бофорс, Эргардт.

Кроме того, чтобы не зависеть от завода, Арткому было поручено, независимо от объявленного конкурса, самостоятельно разработать новые системы осадных орудий.

Доклад ГАУ обо всем этом, сделанный военному министру в декабре 1907 г., был утвержден Военным советом в январе 1908 г.

Последовало также согласие министерств торговли и промышленности и финансов на обращение к заграничному рынку, причем министр финансов просил военного министра, по условиям помещения заграничных займов, отдавать предпочтение по артиллерийским заказам французским фирмам перед германскими.

Конечно, результаты всех этих мероприятий не могли сказаться очень скоро. А между тем уже в середине 1906 г. выяснилась настоятельная необходимость пополнить вооружение осадных подков, в которых ощущался крайний недостаток в основных калибрах. Поэтому решено было немедленно обратиться к иностранным заводам, где имелись вполне разработанные системы осадных орудий, хотя и уступающие последним нашим требованиям (объявленным на конкурсе), но все же достаточно современные и значительно превосходящие русские устарелые системы.

На это обращение откликнулись заводы: Шнейдера, Крупна, Эргардта, Шкода, Виккерса и Бофорса, приславшие подробные чертежи и баллистические данные предлагаемых ими орудий. После обсуждения этих предложений в Арткоме ГАУ была командирована за границу в начале 1907 г. специальная комиссия для испытания на заводских полигонах стрельбой предлагаемых образцов и окончательного выбора лучшего и более выгодного из них. Комиссия остановилась на образцах Крупна и Шнейдера, и ГАУ уже готово было дать заказ на них, как сделалось известным, что Рейнский завод (Эргардта) разработал и осуществил 15-см гаубицу, почти удовлетворяющую конкурсным условиям. Для ознакомления с этой новой гаубицей комиссия вторично, в конце 1907 г., поехала за границу на завод Эргардта.

ГАУ 28 марта (10 апреля) 1908 г. препроводило русским и иностранным заводам по одному экземпляру «требований от новых образцов осадных орудий» с условиями конкурса на них и просило сообщить не позже 1 (14) мая 1908 г. – может ли завод доставить к 1 (14) января 1909 г. чертежи проектов систем таких орудий. В условиях конкурса ГАУ указало, что валовой заказ системы, избранной для введения в нашу артиллерию, должен исполняться в России, русскими рабочими и из русских материалов.

Затем в течение 1908 г. состоялась еще одна поездка нашей комиссии по заграничным заводам и еще одно предложение заводам, независимо от ранее объявленного конкурса: Крупна, Шкода, Шнейдера, Виккерса и Бофорса, доставить к 1 (14) сентября 1908 г. на Главный артиллерийский полигон для испытания 6-дм гаубицу, сообщающую 100-фн. снаряду начальную скорость 1 250 м/сек, ввиду предстоящего заказа на 52 таких гаубицы.

В конце 1908 г. и в начале 1909 г. были испытаны стрельбой на Главном полигоне и возкой в офицерской артиллерийской школе следующие пять систем: Крупна, Эргардта, Шнейдера, Шкода и Бофорса. Гаубицы Шкода и Бофорса были признаны непригодными для валового заказа, остальные – пригодными, причем из них Артком отдал предпочтение гаубице Шнейдера.

Весною 1909 г. Артком продолжал рассматривать заключения комиссии по выбору образцов орудий осадной артиллерии по поводу представленных заводами Виккерса, Бофорса и Эргардта их новых систем орудий: 11-дм. Мортиры, 8-дм. гаубицы и 42-лин. пушки. При этом было отмечено, что отечественные заводы не пошли навстречу предложению ГАУ: Путиловский, Пермский и Брянский заводы никаких проектов не представили. Обуховский завод – также, но обещал представить в августе 1909 г. готовый лафет под 6-дм гаубицу, а осенью того же года–проекты 9-дм. мортиры и 6-дм осадной пушки.

В дальнейшем, в течение 1909 г., на Главном полигоне испытывались представленные образцы: Крупна – 42-лин. и 6-дм осадные пушки и Шнейдера–42-лин. пушка, 6-дм гаубица и 6-дм осадная пушка. При этих испытаниях, закончившихся в 1910 г., предпочтение было отдано орудиям Шнейдера.

Во время этих испытаний сам собою отпал вопрос о решенном было немедленном заказе на пополнение вооружения осадных полков. Этот частный вопрос естественно растворился в общем вопросе о выборе новых типов орудий ввиду того, что иностранные заводы, приняв участие в конкурсе, один перед другим старались в ближайшее же время представить заказчику наиболее совершенные образцы, и что поэтому заказывать менее совершенные, как предполагалось раньше в целях экономии времени, уже не представлялось целесообразным.

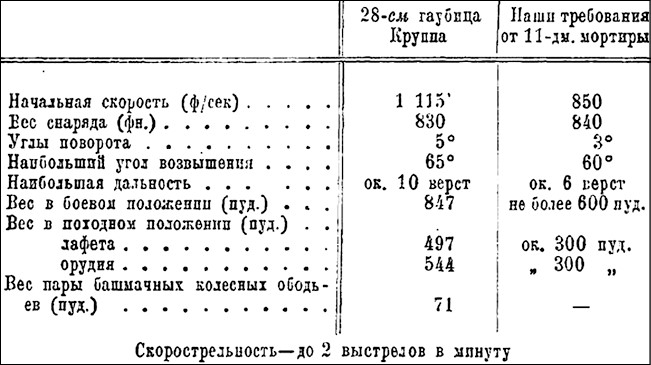

Например, известный германский завод Круппа, преследуя исключительно цели наживы и не останавливаясь перед тем, что Германия готовилась к войне с Россией, предлагал испытать спроектированную заводом 28-см гаубицу, которая, по словам завода, «оказалась весьма удачной и производит благоприятное впечатление своей подвижностью и силою действия».

В письме представителей Круппа от 8 декабря 1910 г. высказаны были следующие любопытные соображения, которые приводятся здесь в сокращенном виде:

«Соответствующее русским требованиям тяжелое орудие навесного огня с досягаемостью 0 или 7 верст, по современным взглядам на действие тяжелой артиллерии, уже не может считаться достаточным. В артиллерийских кругах других великих держав от таких орудий требуется досягаемость действительного огня на 8-10 им, что должно считаться обоснованным ввиду тактических условий занятия позиции, действия огня и подвоза снарядов для таких батарей. Именно тяжелые орудия навесного огня должны быть в состоянии направлять свой губительный огонь против самых могущественных крепостных сооружений – бетона и брони, будучи сами по возможности защищены от огня крепостных орудий».

«Едва ли будет возможно подвезти к фронту любой крепости, вооруженной дальнобойными пушками, тяжелую навесную батарею и обеспечить ее питание снарядами, если атакующая батарея вследствие своей недостаточной дальности будет вынуждена занимать позиции в 6–7 верстах от главной оборонительной линии».

«Поэтому и явилось столь острое желание обзавестись крупными дальнобойными орудиями навесного огня, которые по возможности оставались бы вне досягаемости прицельного шрапнельного огня крепостных орудий».

«Этому требованию в полной мере удовлетворяет наша 28-см гаубица, сообщающая снаряду в 340 кг (830 1/4 фн.) начальную скорость 340 м/сек (1 115 ф/сек) при досягаемости свыше 10 000 м (около 10 верст). Такое большое повышение баллистических качеств по сравнению с действием требуемой мортиры, стреляющей лишь на 6–7 верст, должно считаться замечательным. Мы создали систему, во всех отношениях удовлетворяющую требованиям, предъявляемым к средствам атаки в смысле превосходства над средствами обороны и быстрой готовности к действию».

«Гаубица наша имеет колесный лафет и может быстро переходить нз походного положения в боевое и обратно. Ее перевозка может быть совершена и по плохим дорогам с помощью башмаковых колесных ободьев и при механической тяге. Наши испытания дали в этом отношении очень (хорошие результаты».

Эта 28-см (11-дм.) гаубица была испытана на заводе Круппа в присутствии командированных в Германию ген. Дурляхера и Забудского. Результаты испытания были рассмотрены комиссией при Арткоме лишь 13 (26) марта 1912 г. Главные данные гаубицы Крупна в общем значительно превосходили наши требования от 11-дм. мортиры, за исключением веса орудия в боевом положении:

Круппу предложили бесплатно доставить систему в Россию для испытания на Главном артиллерийском полигоне. Крупп просил приобрести его гаубицу, как это было сделано в отношении 11-дм. мортиры Шнейдера и Рейнского завода. Гаубица Круппа приобретена не была.[3].

11-дм. мортира Рейнского завода ближе подходила к русским требованиям по весу системы, но 11-дм. мортира Круппа значительно ее превосходила во всех других отношениях.

Артком решил испытать систему Рейнского завода на Главном артиллерийском полигоне, находя ее оригинально разработанной и представляющей интерес.[4]

Вот в каком положении находился в царской России вопрос о введении новых образцов тяжелой осадной артиллерии: начавшись с 1905 г., он был принципиально принят и полигонными испытаниями готовых образцов закончен для дачи валовых заказов в начале 1910 г.

Разрабатывался этот важнейший для армии вопрос исключительно в Арткоме, и всю работу по выбору образцов орудий полевой тяжелой осадной и крепостной артиллерии ГАУ выполняло вполне самостоятельно.:

Но, когда почти вся главная техническая работа была закончена и настала такая фаза этого вопроса, что для окончательного решения нельзя было обойтись без заключения ГУГШ, ГАУ докладом своим от 19 октября 1909 г., испросило согласие военного министра на привлечение в комиссию по выбору образцов орудий осадной и крепостной артиллерии представителя от ГУГШ. В конце 1909 г. в состав комиссии представитель был назначен; кроме того, в работах комиссии принимали участие от ГУГШ ген. Ельчанинов, А. Свечин, Козловский и другие.[5]

Представители ГУГШ неоднократно высказывали заключения, с которыми соглашалась или во всяком случае считалась комиссия по выбору образцов тяжелой артиллерии, состоявшая из высоких специалистов артиллерийской техники.

Так, например, в 1911 г. Ельчанинов и Басков высказались за низкие лафеты для 6-дм Гаубиц, как более удобные при передвижениях, стрельбе и в отношении укрытия от неприятельских выстрелов; в том же смысле высказалось большинство комиссии.

В апреле 1912 г. начальник Генерального штаба Жилинский, но докладу представителей ГУГШ, высказал начальнику ГАУ свои соображения о необходимости пересмотреть вопрос, насколько 8-дм. и 9-дм. калибры соответствуют для вооружения осадных парков.

По мнению начальника Генерального штаба, 9-дм. калибр до последнего времени являлся наиболее могущественным и мог еще включаться в осадную артиллерию. Однако, «уже имеются образцы 11-дм. гаубиц, которые могут перевозиться по колесным дорогам и принимать участие в осадах».

«Долговременная фортификация прибегает ныне к столь прочным бетонным и береговым перекрытиям, которые могут быть разрушены огнем не менее 11-дм. калибра и против которых 8- и 9-дм. калибр следует призвать недействительным».

«Для разрушения блиндажей, создаваемых полевой фортификацией из подручного материала, достаточно 6-дм гаубиц, и огонь 8- и 9-дм. калибра по таким блиндажам и батареям, хотя бы и осадного типа, был бы неэкономичен и нежелателен ввиду трудности доставки громоздких боевых комплектов».

«Против наших западных границ нет тех линий устаревших фортов-застав, которые оправдывали бы сохранение 8-дм. гаубиц…»

В мае того же 1912 г. ген. Ельчанинов в своем отдельном мнении по поводу журнала о лафетах к 11-дм. мортирам говорил, что «время 11-дм. мортир прошло»; даже 11-дм. гаубицы он считает для береговой артиллерии слабыми и признает необходимой разработку 12-дм. или лучше 14-дм гаубицы с «отказом от валового изготовления разрабатываемой ныне 11-дм. береговой гаубицы, как бы ни была совершенна ее установка».

По поводу журнала Арткома 30 декабря 1912 г. о предварительном испытании 11-дм. мортиры Рейнского завода тот же ген. Ельчанинов высказал следующее свое отдельное мнение: «Полагаю, что во всяком случае надо стремиться к увеличению дальности для мортир большего калибра».

«Скорострельность имеет меньшее значение ввиду большого времени полета снаряда и, значит, сравнительно позднего наблюдения отдельного выстрела».

«Большая начальная скорость, однако, не должна идти в ущерб весу снаряда, или весу системы, или, наконец, устойчивости ее».

В феврале 1913 г. ген. Ельчанинов высказался против приспособления берегового лафета под 11-дм. мортиру для установки на деревянном основании по проекту Дурляхера, считая, что отпускаемые на артиллерию средства выгоднее направить для заготовки орудий новых образцов, а не на приспособление старой материальной части. В своем отдельном мнении он, между прочим, писал: «11-дм. мортира признается ныне слабою, и в Германии разработана 35-см мортира, а э Австрии 42-см, сверх 20-30-см мортир уже готовых».

«Поэтому лучше было бы заняться разработкой тех осадных (мортир большого. калибра, деньги на которые уже внесены в чрезвычайную – смету 1912 и 1913 гг. Полезнее было бы также ускорить поступление 11-дм. мортир Шнейдера, нежели отдавать время и деньги на опыты со старой 11-дм. мортирой».

В ответ на это отдельное мнение члены Арткома ген. Шкляревич и Дурляхер составили записку, в которой указано, что предлагаемая переделка лафета, пока в одном экземпляре, имеет целью заблаговременно выработать что-либо подходящее до поступления на службу 11-дм. мортир Шнейдера. Эта переделка обойдется не более 2 000 руб., будет осуществлена в несколько месяцев и не повлияет ни на заказ 11-дм. мортир Шнейдера, ни на разработку мортир более крупных калибров, что уже комитетом начато.

Новых снарядов заказывать не придется, так как имеются снаряды к 11-дм. мортирам, 11-дм. пушкам 1877 г. и 1886 г.; можно будет также стрелять и снарядами от 11-дм. мортир Шнейдера.

Впоследствии переделка лафета 11-дм. береговой мортиры по проекту Дурляхера весьма пригодилась. Переделанные по этому способу 8 кронштадтских береговых 11-дм. мортир участвовали в осаде Перемышля в 1915 г., так как заказанные 11-дм. гаубицы Шнейдера еще не могли быть получены к тому времени из Франции.

Комиссия Арткома по выбору образцов орудий с участием представителей от ГУГШ в конечном результате остановилась на том, что в состав вооружения тяжелой и осадной артиллерии были приняты следующие образцы орудий:

1) для полевой тяжелой артиллерии–107-мм (42-лин.) скорострельная пушка обр. 1910 г. и 152-мм (6-дм) полевая тяжелая гаубица обр. 1910 г.;

2) для осадной артиллерии: 152-мм (6-дм) тяжелая крепостная гаубица обр. 1909 г., 152-мм (6-дм) осадная пушка обр. 1910 г., 203-мм (8-дм.) осадная гаубица обр. 1911 г., 280-мм (11-дм.) осадная мортира обр. 1912 г.

Орудия полевой тяжелой артиллерии состояли к началу войны в войсках полностью в том количестве, какое было положено по мобилизационному расписанию 1910 г. Осадные 152-мм пушки, очень сложные и трудные в фабрикации, были заказаны заводу Шнейдера и к началу войны имелись в войсках всего в количестве 4. Из русских заводов только Путиловский взялся изготовить, не ранее как в 1916 г., около 36 таких пушек.

280-мм осадные мортиры были заказаны в количестве 16 заводу Шнейдера в 1913 г., причем срок сдачи первой мортиры назначен был в феврале 1915 г. Война задержала сдачу этих мортир, кроме того, французское правительство обязало завод Шнейдера готовить такие же мортиры и для французской армии, поэтому была установлена очередь сдачи их по 4 мортиры русским и французам.

Здесь же следует отметить, что испытания, произведенные в 1912 г. с 280-мм мортирой (на острове Березани), привели комиссию к заключению, что, несмотря на несомненное могущество этого орудия, все-таки его будет недостаточно для получения решительных результатов по отношению к современным укреплениям и что этой цели можно будет достигнуть только введением 16-дм (405-мм) мортиры. Разработка такой мортиры была тогда же (в начале 1913 г.) поручена заводу Шнейдера, который и принял это поручение (сношение представителя завода от 30 апреля 1913 г.) по заданиям Арткома. Однако, приступив к осуществлению этой задачи, завод Шнейдера встретил серьезные затруднения и предложил несколько уменьшить заданные ему начальную скорость и вес снаряда. Артком согласился на это. Конечно, эта мортира, начатая разработкой лишь в середине 1913 г., к войне не могла быть изготовлена; однако, она была спешно закончена, положена на упрощенный лафет (подобно железнодорожному лафету германской 16,5-дм. гаубицы) и в таком виде отправлена в действующую армию (донесение приемщика от 3 ноября 1914 г.)[6]

Итак, хотя Артком, ГАУ и Генеральный штаб, по крайней мере в лице отдельных своих представителей, еще до войны представляли себе значение крупных калибров, они не принимали все зависящие от них меры для выработки наиболее совершенных и мощных образцов орудий осадного типа.

Конечно, Арткому приходилось при этом в значительной степени зависеть от заграничных заводчиков и не знать многого из того, что было по этой части у вероятных врагов – немцев.

Вся осведомительная служба относительно иностранных армий была сосредоточена в ГУГШ.

Источником осведомления об иностранных армиях для ГАУ являлась, главным образом, литература, затем случайные отчеты артиллерийских офицеров, командируемых управлением за границу, и донесения военных агентов по артиллерийским вопросам.

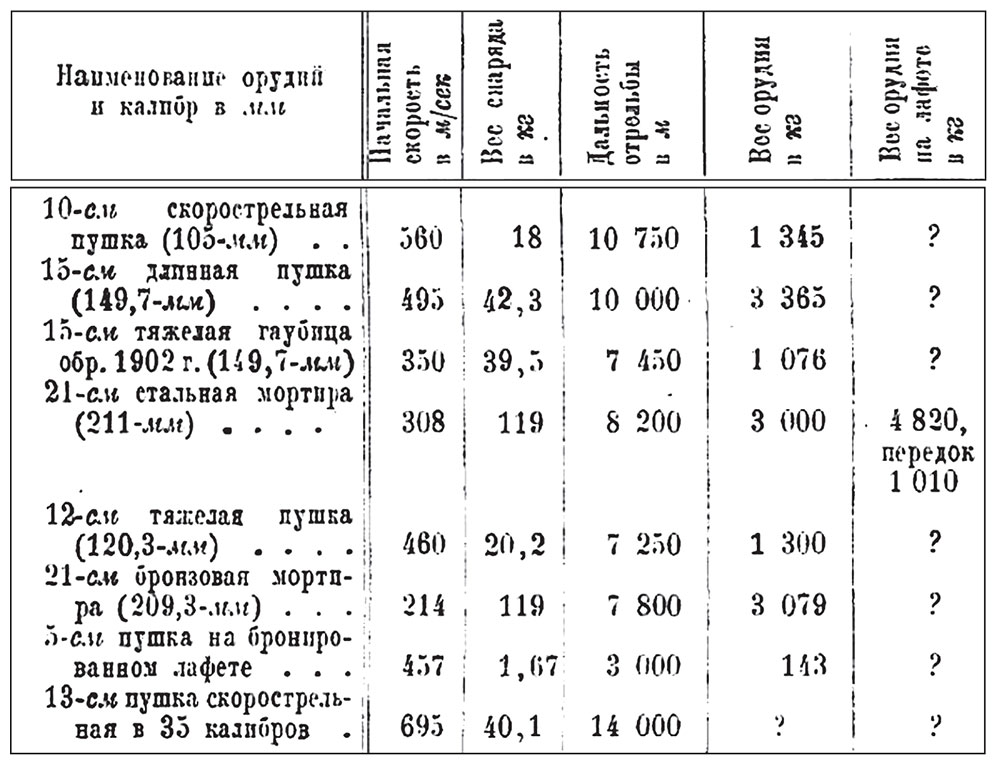

Было, например, известно, что к тому времени в Германии уже существовала тяжелая полевая артиллерия, имевшая стройную организацию и вооруженная 10-см. пушками обр. 1904 г., 15-см. тяжелыми полевыми гаубицами обр. 1902 г. и 21-см. и мортирами. В осадной артиллерии имелись, кроме этих орудий и разных устарелых образцов, 15-мм длинные пушки, взамен которых впоследствии начали поступать 13-см пушки обр. 1910 г.

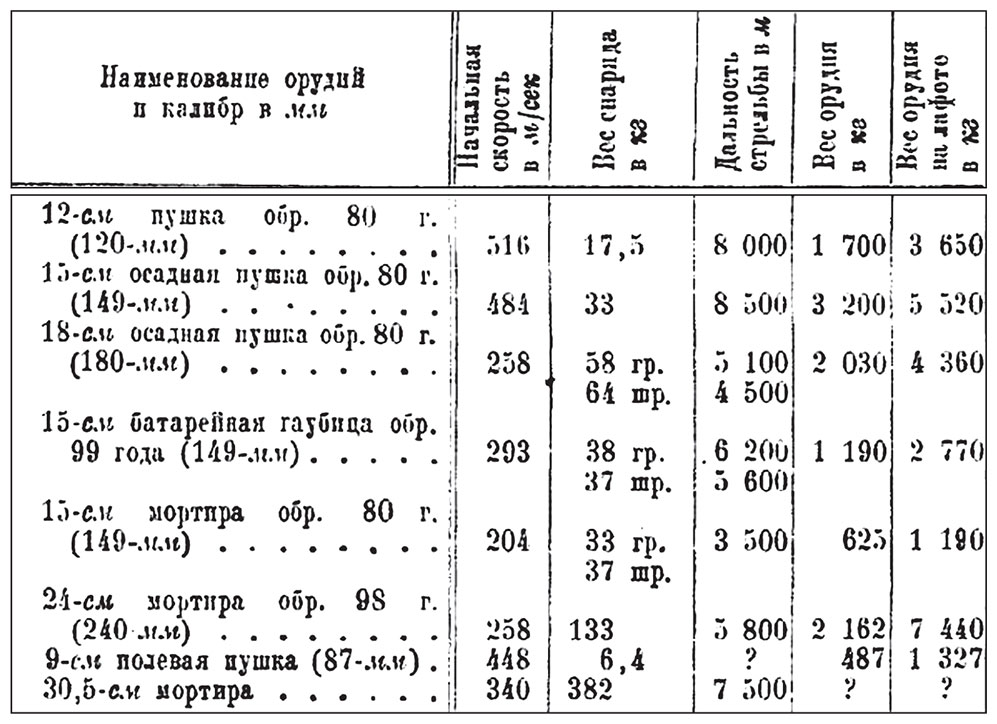

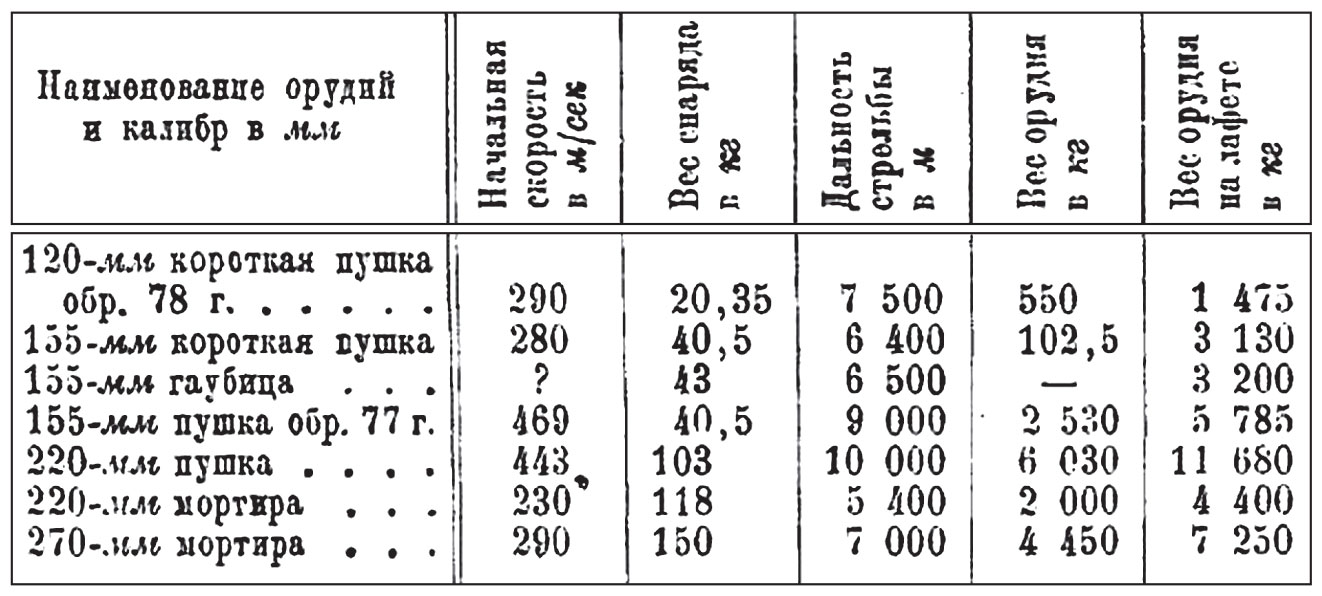

Сведения о германской, французской и австро-венгерской тяжелой артиллерии, имевшиеся у Арткома к 1913 г., приведены в таблицах 1, 2 и 3.

Начальник ГАУ, ген. Кузьмин-Караваев, защищая необходимость основательно проведенного предварительного испытания вновь принимаемых предметов артиллерийского снабжения, все же признавал, что испытания протекали весьма медленно и что причиной замедления являлись не только недочеты в организации Арткома, но и недостаточное знакомство последнего с достижениями артиллерийской техники за границей. Ген. Кузьмин-Караваев считал, например, что крайняя медленность работ по установке 12-дм. (305-мм) орудий в Кронштадте, происходила не только по недостаточности оборудования Металлического завода,[7] которому были заказаны части установок, но и вследствие недостаточного знакомства с современными установками орудий большого калибра офицеров Арткома, которые «впервые изучали установку во время Изготовления ее на Металлическом заводе, но отнюдь не являлись, как бы следовало, компетентными руководителями работы частного завода».

Ясно, что при таких условиях нельзя было ожидать особой осведомленности до части того, что делалось за границей. Тем не менее наиболее крупные новости военной техники все же были известны Арткому, хотя, конечно, с неизбежным запозданием. Так, об опытах в Австрии с 12-дм. мортирой Арткому стало известно в начале 1912 г., а об опытах в Германии с 16-дм мортирой – в начале 1913 г. Интересно отметить, что об этих последних опытах стало известно уже после того, как сам Артком, на основании своих березанских опытов, признал необходимость введения в состав вооружения осадной артиллерии, именно 16-дм мортир. И если бы в распоряжении ГАУ имелся свой мощный орудийный завод (а не просто ремонтная мастерская в Петербурге на углу Литейного и Сергиевской) и если бы вообще, русская военная промышленность стояла на высоте австро-германской промышленности, то, конечно, в России был бы иной темп в деле развития и усовершенствования столь важного элемента современной войны, как артиллерия. А так как этого не было, то царская армия плелась в хвосте европейских армий, постоянно запаздывая с улучшениями, идеи которых нередко зарождались и в России, но за неимением технических средств становились достоянием заграничных заводов.

Таблица 1. Германия

Примечание. По последним донесениям военных агентов, имелась еще 28-см. береговая мортира: калибр 283-мм. (11,1-дм.), наибольшая дальность до 10 435 м (4 900 саж.), подготовлялись мортиры калибром 32-см, 34,5-cм. и 42-см.

Таблица 2. Австрия

Примечание. 30,5-см мортиры назначались для вооружения передового эшелона осадного парка, для следования непосредственно за полевой армией, чтобы поддержать ее при атаке сильно укрепленных позиций. 30,5-см. и 24-см. мортиры перевозились па автомобильных поездах.

Таблица 3. Франция

Примечание. По имеющимся сведениям, во Франции предполагалось ввести на вооружение 6-дм пушки и гаубицы и 11-дм. мортиры Шнейдера, испытанных и принятых у нас типов.

УСТАНОВЛЕНИЕ ТАБЕЛЕЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО СНАБЖЕНИЯМИ НОРМ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ЗАПАСОВРасчеты боевого снабжения по мобилизационному расписанию. Снабжение войск предметами вооружения и образование артиллерийских запасовАртиллерийское снабжение войск и крепостей, вообще «полное обеспечение государства предметами вооружения» лежало на обязанности ГАУ. Оно должно было содержать запасы всех предметов артиллерийского снабжения:

1) для обыкновенных ежегодных расходов;

2) для войск, переходящих из мирного на военное положение;

3) на случай формирования новых частей войск и возведения новых укрепленных пунктов в военное время;

4) для пополнения израсходованного и утраченного в бою.

Кроме того, ГАУ должно было заботиться о запасе предметов артиллерийского снабжения новых образцов, вводимых на вооружение армии.

Расчеты запасов артиллерийского снабжения составляли в ГАУ, руководствуясь штатами и мобилизационным расписанием войск и учреждений военного времени, на основании табелей артиллерийского имущества (табелей вооружения или расчетов ручного оружия) и определенных норм для каждой категории запасов.

Работа по составлению и утверждению табелей протекала настолько медленно, что снабжение войск вновь вводимыми предметами, например, при перевооружении скорострельными пушками, производилось по временным ведомостям, составляемым в соответствующих отделениях ГАУ, не ожидая окончания разработки и утверждения табелей. С другой стороны, строевые части войск, не имея утвержденных табелей, были крайне затруднены как в отношении учета положенного для них имущества, так и в отношении способа его ремонта, указываемого в табелях.

Действовавшее до начала мировой войны мобилизационное расписание 1910 г. составлялось в ГУГШ совершенно самостоятельно и независимо от ГАУ, не считаясь ни с наличием вооружения и прочих предметов артиллерийского снабжения, имевшихся в распоряжении ГАУ, ни с необходимым временем для заготовления недостающего артиллерийского имущества. В результате – в мобилизационное расписание оказались включенными такие части артиллерии и такие учреждения военного времени, которые не могли быть снабжены артиллерийским имуществом не только в 1910 г., но и в 1914 г., когда началась война.

Что касается норм артиллерийских запасов, то по смыслу действовавших в то время (до 1910 г.) законов «составление соображений о размере необходимых запасов и о степени готовности их на случай мобилизации лежало на обязанности ГАУ. По распоряжениям ГАУ в артиллерийских складах должно было выделяться артиллерийское имущество для образования «чрезвычайного запаса» и «запаса военного времени».

«Чрезвычайный запас» должен был составляться из таких годных на боевое назначение, предметов артиллерийского снабжения, взамен которых были уже введены новые образцы. Он должен был служить для снабжения войсковых частей,

формируемых по военным обстоятельствам, а также для усиления укрепленных пунктов, и не мог расходоваться без разрешения ГАУ. Распределение «чрезвычайного запаса» между складами ГАУ должно было представляться на утверждение военного министра.

Запас военного времени должен был состоять из того вполне исправного, годного и готового к немедленному отпуску артиллерийского имущества, которое хранилось в артиллерийских складах исключительно для потребностей военного времени, в определенных числовых нормах для каждого предмета. К этому запасу относилось имущество местных артиллерийских парков (винтовочные и пулеметные патроны, выстрелы к орудиям), передовых артиллерийских запасов, подвижных мастерских и управлений, учреждений и войск, назначенных мобилизационным расписанием к формированию только в военное время и не имеющих в мирное время личного состава. Размер этого запаса устанавливался соответствующими табелями артиллерийского имущества войсковых частей и учреждений, подлежащих формированию в военное время. В запас военного времени могли включаться особые неприкосновенные запасы артиллерийского имущества, назначенного к расходованию только в военное время, в виде общей потребности, из учрежденных на театре войны промежуточных или тыловых складов. В законе указано было, что «размер этих последних запасов утверждается высочайшей властью», о порядке же утверждения запасов военного времени определенных указаний в законе не имелось, по общему смыслу военного законодательства того времени нормы этого запаса должны были бы утверждаться также царской властью после предварительного рассмотрения в Военном совете.