Полная версия

Участие прокурора в административном судопроизводстве

Надо отметить, что ч. 3 ст. 208 КАС РФ связывает право прокурора оспаривать в суде общей юрисдикции нормативные правовые акты и акты, содержащие разъяснения законодательства и обладающие нормативными свойствами, с пределами его компетенции. При этом Пленум Верховного Суда РФ в п. 9 постановления от 25 декабря 2018 г. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» (далее – Постановление № 50) разъяснил, что прокурор вправе в порядке, предусмотренном гл. 21 КАС РФ, и в соответствии с полномочиями, предоставленными Законом о прокуратуре, оспорить в суде общей юрисдикции нормативные правовые акты, а также акты, обладающие нормативными свойствами (в том числе нарушающие права и свободы гражданина), издаваемые, в частности, федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и их должностными лицами (п. 2 ст. 1, п. 3 ст. 22, ст. 23 и 28 Закона о прокуратуре, ст. 39, ч. 3 ст. 208 КАС РФ).

При определении пределов соответствующей компетенции необходимо учитывать и п. 3 ст. 24 Закона о прокуратуре, который закрепляет, что Генеральный прокурор Российской Федерации информирует Президента РФ о случаях несоответствия постановлений Правительства РФ Конституции РФ и законам140.

Впрочем, при вступлении прокурора в судебный процесс в порядке ч. 7 ст. 39 КАС РФ эти пределы зависят только от компетенции Верховного Суда РФ и судов общей юрисдикции, к ведению которых согласно п. 4 Постановления № 50 отнесено рассмотрение административных дел об оспаривании полностью или в части нормативных правовых актов ниже уровня федерального закона по основаниям их противоречия нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу.

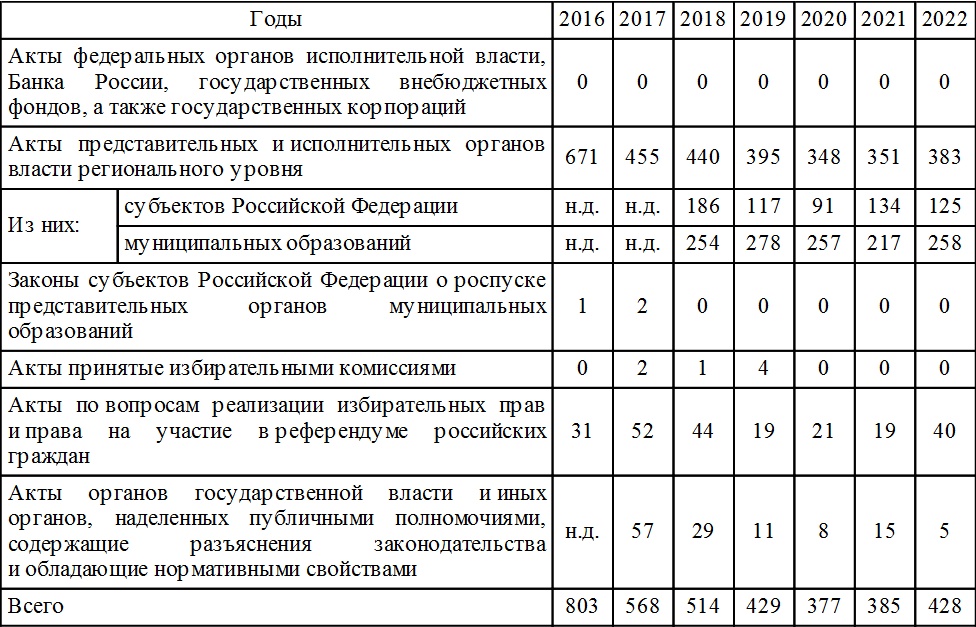

Согласно имеющимся данным141, всего в 2022 г. судами первой инстанции рассмотрено 6187 административных дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, что является максимальным показателем за анализируемый период (в 2021 г. – 5882; в 2020 г. – 5239; в 2019 г. – 5086; в 2018 г. – 3491; в 2017 г. – 2617; в 2016 г. – 2952), причем в 4277 случаях требования полностью или частично удовлетворены (соответственно 4108; 3503; 3340; 2220; 1521; 1650), а в 1910 – в удовлетворении заявленных требований отказано (1774; 1736; 1746; 1271; 1096; 1302). При этом 428 административных дел такого рода в 2022 г. были инициированы прокурорами (в 2021 г. – 385; в 2020 г. – 377; в 2019 г. – 429; в 2018 г. – 514; в 2017 г. – 568; в 2016 г. – 803). Структурный разрез работы прокуроров по данному показателю представлен в табл. 2.1.2.

Таблица 2.1.2

Сведения о принятых к производству судами административных дел по обращению прокуроров об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, в 2016–2022 гг.

Практика показывает, что основную нагрузку в судебной работе на этом участке прокуроры несут при вступлении в судебный процесс на основании ч. 7 ст. 39, ч. 4 ст. 213 КАС РФ при оспаривании другими лицами нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами. По имеющимся данным142, в 2022 г. судами первой инстанции с участием прокурора рассмотрено 6128 такого рода административных дел (в 2021 г. – 5890; в 2020 г. – 4734; в 2019 г. – 4538; в 2018 г. – 3320; в 2017 г. – 2525; в 2016 г. – 1938), причем в соответствии с заключением прокурора принято 96,8% судебных актов (97,6 %; 97,3 %; 97,7 %; 97,9 %; 97,0 %; 96,0 % соответственно).

Необходимо понимать, что суд в порядке КАС РФ устанавливает только соответствие (несоответствие) оспариваемого акта федеральному закону или иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, а применительно к акту, содержащему разъяснения законодательства и обладающему нормативными свойствами, – его содержания действительному смыслу разъясняемых нормативных положений (ч. 2 ст. 215 и ч. 5 ст. 2171 КАС РФ). Признание того или иного акта нормативным правовым или актом, содержащим разъяснения законодательства и обладающим нормативными свойствами, во всяком случае, зависит от анализа его содержания, который осуществляется соответствующим судом.

В целях обеспечения единообразного подхода при разрешении судебных споров в области нормоконтроля Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 50, в частности, определил признаки, характеризующие нормативный правовой акт (п. 2), а также акт, содержащий разъяснения законодательства и обладающий нормативными свойствами (п. 3).

Конституционный Суд РФ неоднократно143 указывал, что нормативные свойства правового акта обусловлены не одними только его внешними, формальными атрибутами, а должны выявляться, прежде всего, на основе содержательных критериев, которые сводятся к выяснению следующего: оказывает ли правовой акт общерегулирующее воздействие на общественные отношения, содержатся ли в нем предписания о правах и обязанностях персонально не определенного круга лиц – участников соответствующих правоотношений, рассчитан ли он на многократное применение. Между прочим, с учетом именно этого144 законодателем в 2016 г. внесены соответствующие корректировки145 в процессуальные нормы и отдельно оговорена возможность судебного нормоконтроля применительно к актам, содержащим разъяснения законодательства и обладающим нормативными свойствами.

Иногда Конституционный Суд РФ напрямую указывает на наличие или отсутствие нормативного характера отдельных правовых актов, если закон не называет конкретную форму (вид) правового акта, в которую должно быть облечено решение. Значимость внесения такой определенности сложно переоценить, поскольку иное означало бы, что в зависимость от усмотрения субъекта, издающего (принимающего) соответствующий правовой акт, ставится выбор не только правовой формы опосредования соответствующей государственно-властной воли – путем принятия нормативного или ненормативного правового акта для решения конкретного вопроса, но и порядка судебной защиты прав заинтересованного лица, что вопреки конституционному равноправию влекло бы произвольные, не имеющие разумного оправдания различия в реализации права на судебную защиту применительно к однородным правоотношениям – например, в порядке гл. 21 или гл. 22 КАС РФ.

Так, Конституционный Суд РФ отметил, что не содержат нормативных предписаний доктрины и концепции (как и отсутствует нормативное содержание в утвердивших их актах), которые представляют собой систему официально принятых в государстве взглядов по отдельным вопросам146.

В целом в условиях отсутствия на законодательном уровне четкого определения правовых актов, практикой судов с учетом современной юридической доктрины147 в целях реализации единообразных подходов к осуществлению судебного нормоконтроля выработаны критерии, позволяющие идентифицировать нормативные правовые акты и акты, содержащие разъяснения законодательства и обладающие нормативными свойствами. Практикуемый судами подход является емким по своему содержанию (выработано не понятие, а фактически шаблон с набором признаков), что оправдано в условиях значительного объема нормотворчества при нехватке понятийного правового базиса (результативное его восполнение законодателем теперь потребует учета сложившихся реалий).

При обращении прокурора в суд важно учитывать разграничение подведомственности. В ст. 17 и ч. 5 ст. 208 КАС РФ закреплено, что административные исковые заявления о признании нормативных правовых актов недействующими в порядке, предусмотренном этим Кодексом, не подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции, если проверка конституционности этих правовых актов отнесена к компетенции Конституционного Суда РФ.

При этом в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 50 конкретизированы случаи, когда оспаривание правовых актов не осуществляется в порядке административного судопроизводства, что дополняется разъяснениями, изложенными в пп. 1 и 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 36. Определяя границы компетенции судов общей юрисдикции прокурорам также следует учитывать, что по смыслу положений пп. 11 и 12 ч. 1 ст. 29, пп. 1 и 11 ч. 4 ст. 34, ст. 191–196 АПК РФ нормативные правовые акты могут оспариваться и в арбитражном судопроизводстве.

Требования к административному исковому заявлению об оспаривании нормативного правового акта, акта, содержащего разъяснения законодательства и обладающего нормативными свойствами, определены ст. 209 КАС РФ, которая, закрепляя в том числе отдельные особенности содержания такого заявления, не освобождает прокуроров от обязанности при обращении в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина указывать причины, исключающие возможность самостоятельного предъявления административного искового заявления этим лицом (ч. 6 ст. 125 КАС РФ).

При обращении в суд важно учитывать складывающуюся судебную практику, согласно которой, например:

– прокурор вправе обратиться в суд с соответствующими требованиями в защиту неопределенного круга лиц, даже если несоответствие оспариваемого акта выявлено по результатам рассмотрения обращения конкретного лица148;

– проверка судом законности нормативных правовых актов, утративших силу до обращения прокурора в суд, и признание их недействующими вне связи с защитой каких-либо субъективных прав административного истца в порядке абстрактного нормоконтроля не может быть осуществлена149;

– действующее законодательство не содержит запрета на использование территориальными органами прокуратуры при обосновании своей позиции результатов проверочных мероприятий, полученных специализированными прокуратурами150;

– неуказание прокурором даты, с которой следует признать недействующими оспариваемые нормы правового акта, не препятствует суду в последующем самостоятельно определить такую дату151;

– при обращении прокурора в суд в защиту публичных интересов от него не требуется перечисление в административном исковом заявлении конкретных лиц, чьи права, обязанности и законные интересы нарушаются положениями оспариваемого акта, и неуказание таких лиц не свидетельствует о существенном нарушении норм процессуального права, влекущем безусловную отмену решения суда152.

Возможны ситуации, когда одновременно с прокурором требование об оспаривании нормативного правового акта, акта, содержащего разъяснения законодательства и обладающего нормативными свойствами, заявляют и иные лица, в связи с чем суды объединяют соответствующие административные дела в одно производство153. Согласно ст. 212 КАС РФ суд в порядке, предусмотренном ст. 136 этого кодекса, вправе объединить в одно производство для совместного рассмотрения и разрешения несколько административных дел об оспаривании одного и того же нормативного правового акта, а также об оспаривании разных положений этого акта.

Встречаются случаи154, когда прокуроры участвуют в рассмотрении судами административных дел, по которым иные лица оспаривают те положения нормативных правовых актов, актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, корректировка которых была осуществлена во исполнение внесудебных актов прокурорского реагирования. Имеются даже факты155 оспаривания гражданами тех актов, которые приняты в целях регулирования взаимодействия органов публичной власти и их должностных лиц с прокуратурой, что также предопределяло необходимость участия прокуроров в рассмотрении судами соответствующих административных дел на основании ч. 4 ст. 213 КАС РФ.

В ходе судебного разбирательства прокурор имеет право знакомиться с материалами административного дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам, заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле, обжаловать судебные акты и пр.

В случае вступления в судебный процесс в порядке ч. 7 ст. 39 КАС РФ по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов, актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, прокурорами активно практикуется заявление различных ходатайств, в том числе об оставлении административного искового заявления без рассмотрения ввиду наличия оснований, предусмотренных ст. 196 КАС РФ.

Прокурорами заявляются ходатайства и о прекращении производства по такого рода административным делам156 (при заявлении ходатайств иными лицами, участвующие в административном деле, прокуроры излагают суду свою позицию157). Следует учитывать, что согласно ч. 1 ст. 214 КАС РФ суд прекращает производство по административному делу158, если установит, что имеются основания, предусмотренные ч. 6 ст. 39, ч. 7 ст. 40, пп. 1–3, 5 и 6 ч. 1 ст. 194 этого Кодекса (ч. 1), а также вправе сделать это в случае, если: 1) оспариваемый нормативный правовой акт утратил силу, отменен или изменен и перестал затрагивать права, свободы и законные интересы административного истца159; 2) лицо, обратившееся в суд, отказалось от своего требования и отсутствуют публичные интересы, препятствующие принятию судом данного отказа (ч. 2).

Юридически значимые обстоятельства по административным делам анализируемой категории перечислены в ч. 8 ст. 213, ч. 3 ст. 2171 КАС РФ. Эти нормы предписывают установление следующего:

1) нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в интересах которых подано административное исковое заявление;

2) при оспаривании нормативного правового акта – соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия органа, организации, должностного лица на их принятие160; форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо вправе принимать нормативные правовые акты; процедуру принятия оспариваемого нормативного правового акта161; правила введения нормативных правовых актов в действие, в том числе порядок опубликования, государственной регистрации (если государственная регистрация данных нормативных правовых актов предусмотрена законодательством) и вступления их в силу;

3) при оспаривании акта, содержащего разъяснения законодательства и обладающего нормативными свойствами, – обладает ли оспариваемый акт нормативными свойствами, позволяющими применить его неоднократно в качестве общеобязательного предписания в отношении неопределенного круга лиц;

4) соответствие оспариваемого нормативного правового акта или его части нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, а применительно к акту, содержащему разъяснения законодательства и обладающему нормативными свойствами, – соответствие его положений действительному смыслу разъясняемых им нормативных положений.

Например, иногда прокуроры оспаривают в судебном порядке нормативные правовые акты, допускающие двойственность толкования их положений и неопределенность правового регулирования соответствующих отношений162.

Конституционный Суд РФ в своих решениях неоднократно указывал, что неопределенность содержания правовой нормы не может обеспечить ее единообразное понимание, создает возможность злоупотребления правоприменителями и правоисполнителями своими полномочиями163, а ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» относит к коррупциогенным факторам положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

Согласно ч. 2 ст. 62 КАС РФ обязанность доказывания законности оспариваемых нормативных правовых актов, актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, возлагается на орган или должностное лицо, их принявшие, причем они также обязаны подтверждать факты, на которые ссылаются как на основания своих возражений. По таким административным делам прокурор и иные лица, обратившиеся в суд, хотя и не обязаны доказывать незаконность оспариваемых ими актов, но должны: указывать, каким нормативным правовым актам, по их мнению, противоречат оспариваемые акты; подтверждать сведения о том, что оспариваемым актом нарушены или могут быть нарушены права, свободы и законные интересы административного истца или неопределенного круга лиц либо возникла реальная угроза их нарушения; подтверждать иные факты, на которые ссылаются как на основание своих требований.

В связи с признанием нормативного правового акта недействующим отдельного внимания требует вопрос о возможности судебного понуждения органов власти к принятию новых нормативных правовых актов164, что нередко исследуется в рамках вопроса о допустимых пределах вторжения судов в сферу компетенции иных органов власти165, принятия «замещающих нормативных правовых актов»166.

В ч. 4 ст. 216 КАС РФ закреплено право суда (но не обязанность167) возложить на принявший оспариваемый нормативный правовой акт субъект (орган, уполномоченную организацию или должностное лицо) обязанность принять новый нормативный правовой акт, заменяющий тот, что признан не действующим полностью или в части, если в связи с указанным признанием выявлена недостаточная правовая урегулированность публичных правоотношений, которая может повлечь за собой нарушение прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц168.

Так, апелляционным определением Верховного Суда РФ от 26 апреля 2017 г. № 18-АПГ17-9 отменено решение Краснодарского краевого суда от 27 декабря 2016 г. в части возложения на городское Собрание Сочи обязанности принять новый нормативный правовой акт, вносящий изменения в п. 4.8 Правил благоустройства и санитарного содержания территории города Сочи, утвержденных решением городского Собрания Сочи от 26 ноября 2009 г. № 161, и исключающий правовую неопределенность при применении данной нормы на практике. Верховный Суд РФ указал на отсутствие оснований для применения ч. 4 ст. 216 КАС РФ в случае неоднозначности положений оспариваемого акта, поскольку наличие только этого обстоятельства не позволяет суду устранять возникшую неопределенность путем обязания органа или должностного лица внести в акт изменения или дополнения (на необоснованность такого возложения и другие нарушения обращено внимание и в апелляционном представлении прокурора, участвовавшего в административном деле).

Необходимость применения судом этого правомочия отражена также в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 63 «О рассмотрении судами споров об оплате энергии в случае признания недействующим нормативного правового акта, которым установлена регулируемая цена» (пп. 2, 4).

Практика показывает, что при установлении соответствующего срока суды учитывают продолжительность проведения публичных слушаний, согласований, утверждения и иных процедур при принятии нормативных актов, нередко требующих значительного времени169. При этом фактическое исполнение возложенной судом обязанности также требует внимания прокуроров170, что в некоторых случаях осложняется необходимостью обладать познаниями не только в области права, но и в сфере экономики (применение формул, оценка обоснованности выводов экспертов и т.д.).

Для упреждения попыток восстановить действие оспоренного акта в ч. 3 ст. 216 КАС РФ указано, что соответствующее решение суда не может быть преодолено повторным принятием такого же акта171.

Важно правильно понимать последствия, связанные с решением суда по анализируемой категории административных дел, которое принимается в порядке, предусмотренном гл. 15 КАС РФ, и должно содержать в резолютивной части сведения, изложенные в ч. 4 ст. 215 этого Кодекса (в том числе указание на опубликование судебного решения или сообщения о его принятии в печатном издании, определенном законом).

По итогам рассмотрения таких административных дел суд принимает одно из решений, указанных в ч. 2 ст. 215, ч. 5 ст. 2171 КАС РФ. В случае установления судом обстоятельства, что применение на практике оспариваемого акта или его отдельных положений не соответствует их истолкованию, выявленному с учетом места данного акта в системе нормативных правовых актов, процессуальное законодательство предписывает суду также отражать это в мотивировочной и резолютивной частях решения по административному делу (ч. 3 ст. 215 КАС РФ).

При отказе в удовлетворении соответствующего административного иска последствия достаточно понятны – оспариваемый акт сохраняет свою юридическую силу, последствия такого судебного решения имеют в основном процессуальный характер, хотя возможна и корректировка правоприменения с учетом судебного толкования172 оспариваемого акта при рассмотрении и разрешении административного дела.

Значительно более многосложен вопрос о последствиях признания судом нормативного правового акта не действующим полностью или в части.

Специфика в том, что решение о признании нормативного правового акта недействующим выносится судом в процессе правоприменительной по своей природе деятельности, и в этом смысле в некоторых доктринальных исследованиях рассматривается как форма индивидуального правового регулирования173, что по своему значению сопоставимо с исходным нормативным регулированием общественных отношений174. Сущность подобного решения состоит в том, что суд преодолевает возникшую коллизию между актами различных уровней в пользу акта, обладающего большей юридической силой175. Тем самым судебные решения по делам об оспаривании нормативных правовых актов могут позиционироваться как акты правотворчества, поскольку этот термин характеризует процесс создания или изменения правил поведения, выраженных в правовой форме176 (признание определенных нормативных предписаний недействующими влечет изменение в правовом регулировании).

Согласно ст. 216 КАС РФ в случае признания судом нормативного правового акта не действующим полностью или в части этот акт или его отдельные положения не могут применяться с указанной судом даты (ч. 1), не могут применяться также нормативные правовые акты, которые имеют меньшую юридическую силу и воспроизводят содержание нормативного правового акта, признанного не действующим полностью или в части, либо на нем основаны и из него вытекают (ч. 2). При этом в пп. 38–40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 50 изложены подробные разъяснения по определению судами момента, с которого акты признаются не действующими полностью или в части.

В контексте настоящего исследования привлекает внимание гл. 37 КАС РФ (регламентирует процедуру пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам), где в качестве основания для пересмотра по новым обстоятельствам указано признание Верховным Судом РФ, судом общей юрисдикции не действующим со дня принятия нормативного правового акта, примененного судом в конкретном деле, в связи с принятием решения, по которому заявитель оспорил данный нормативный правовой акт (п. 6 ч. 1 ст. 350 КАС РФ).

Конституционным Судом РФ определены следующие правовые позиции, которые требуют внимания по этому вопросу применительно к настоящему исследованию:

– признание судом не действующим полностью или в части нормативного правового акта является частным случаем утраты такого рода актом его юридической силы177 (этот вывод актуален для гражданского и арбитражного судопроизводства, поскольку в ст. 392 ГПК РФ и в ст. 311 АПК РФ соответствующее основание как новое обстоятельство для целей пересмотра судебных актов не конкретизировано178);

– абстрактный нормоконтроль, т.е. вне связи с защитой каких-либо субъективных прав заявителя недопустим179;

– к лицу, прибегнувшему к параллельному использованию различных средств правовой защиты своих интересов и подтвердившему посредством правосудия правоту своей позиции о противоречии нормативного правового акта меньшей юридической силы нормативному правовому акту большей юридической силы, оспоренный акт применяться не может вне зависимости от того, с какого момента он признан недействующим180.

С учетом этого Верховный Суд РФ в настоящее время придерживается позиции181, что если лицо не являлось инициатором признания недействующим нормативного правового акта, то отсутствуют основания для отмены по новым обстоятельствам принятых в отношении его судебных актов.

Надо отметить, что возникновение соответствующих правовых оснований нередко обусловлено результатами судебного нормоконтроля, инициированного прокурорами после обращения в прокуратуру лиц, ранее пытавшихся самостоятельно в судебном порядке защитить свои права, свободы и законные интересы, но безуспешно, в том числе из-за игнорирования судами положений ч. 2 ст. 15 КАС РФ о неприменении в конкретном деле нормативного правового акта, противоречащего акту большей юридической силы182.