Полная версия

Участие прокурора в административном судопроизводстве

При этом максимальные показатели такой работы прокуроров приходятся на 2021 г., когда по их инициативе судами было возбуждено каждое 29 административное дело (158 036, что составило 3,5 % от всех административных дел). Сокращение этих показателей в 2022 г. состоялось за счет административных исков о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, запрещенной к распространению в Российской Федерации (далее – о признании информации запрещенной), что обусловлено законодательными корректировками95, которые позволили органам прокуратуры уже во внесудебном порядке добиваться ограничения доступа к информационным ресурсам, на которых неоднократно размещалась информация, распространяемая с нарушением требований законодательства.

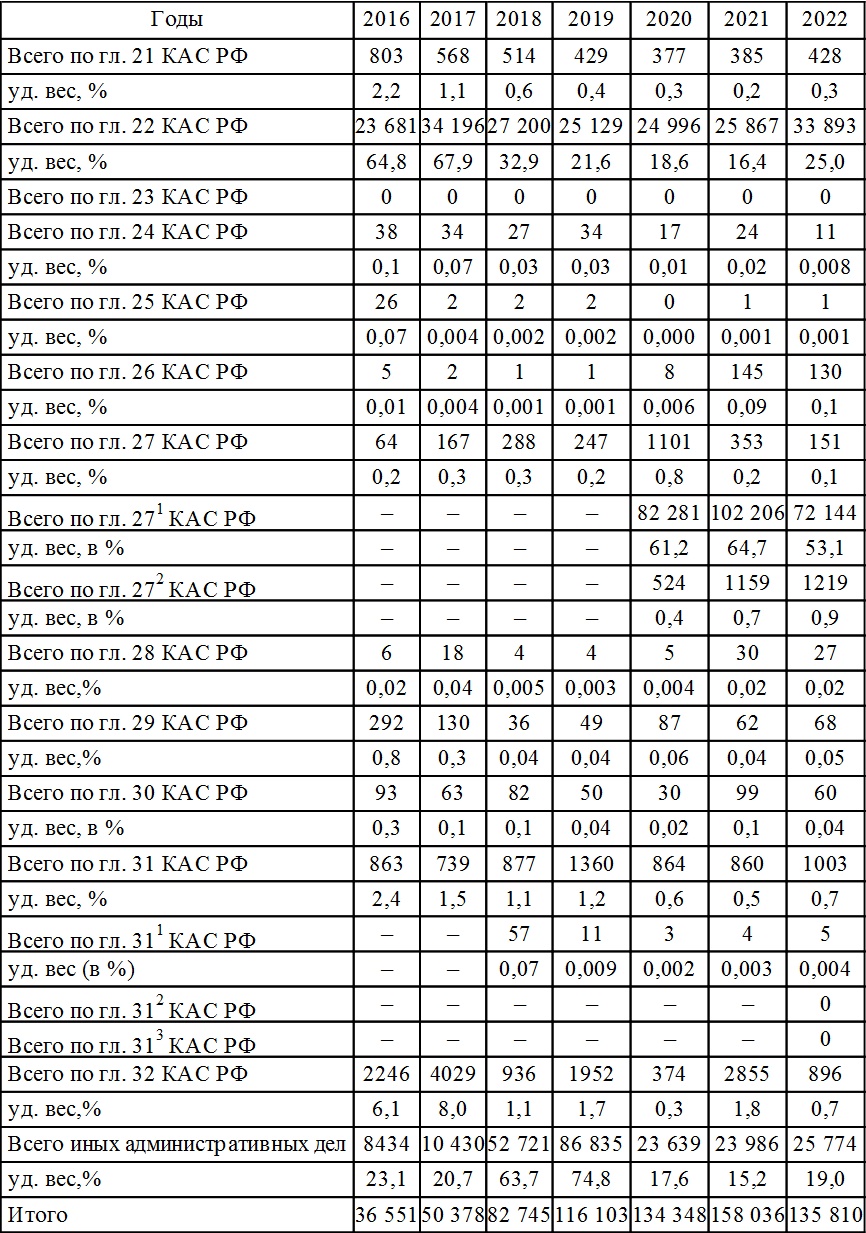

Надо отметить, что наряду с признанием в судебном порядке информации запрещенной (в 2022 г. судами возбуждено 72 144 таких административных дел по инициативе прокуроров), традиционно прокуроры уделяют значительное внимание оспариванию решений, действий (бездействия) органов и лиц, наделенных отдельными публичными полномочиями (33 893) – совокупно на эти категории дел в 2022 г. пришлось свыше 3/4 всех принятых судами к производству административных исковых заявлений прокуроров (табл. 1.3.1).

Таблица 1.3.1

Сведения о предъявлении прокурорами в суд административных исковых заявлений в 2016–2022 гг.

Такие акценты подтверждают и результаты проведенного опроса, при том, что административные дела об оспаривании нормативных правовых актов, о защите избирательных прав, об оспаривании решений, действий (бездействия) органов, должностных лиц расцениваются как наиболее сложные (главным образом ввиду сложности в доказывании, отсутствия единообразия в правоприменении, специфики организации работы прокуроров).

Впрочем, актуальные направления применения прокурорами средств судопринуждения не ограничиваются только теми категориями административных споров, которые прямо поименованы в КАС РФ, поскольку отсутствие специальных норм, устанавливающих особый порядок производства, не лишает прокурора возможности с учетом характера выявляемых нарушений закона формировать судебную практику на основании положений ч. 1 ст. 39 КАС РФ, которые являются общими, согласно правовой позиции96 Верховного Суда РФ.

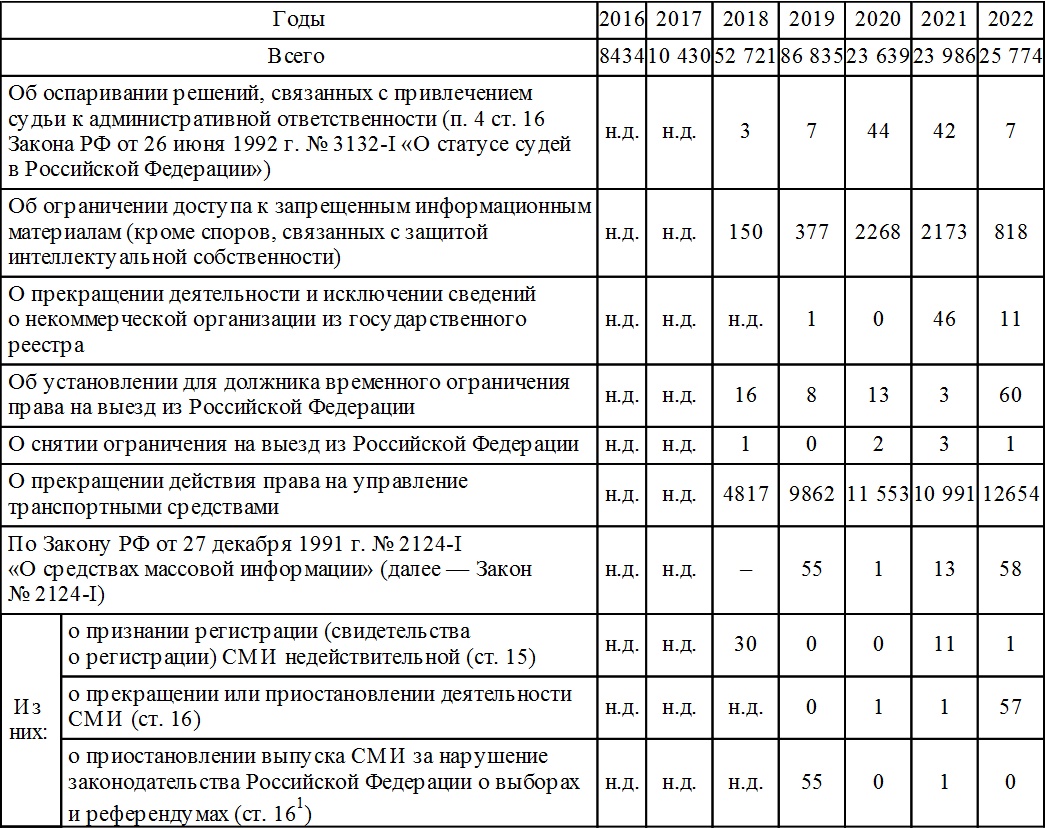

Ежегодно суды регистрируют значительные количественные показатели в графе «иные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений» формы № 2 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских, административных дел по первой инстанции». При этом в исковой работе прокуроров доля таких обращений в 2022 г. достигла 19,0 % (табл. 1.3.2).

Таблица 1.3.2

Сведения о предъявлении прокурорами в 2016–2022 гг. в суд административных исковых заявлений по иным административным спорам, особенности производства по которым не установлены в разделе IV КАС РФ

Наработанная практика не остается без внимания законодателя, уже урегулировавшего особенности производства по наиболее массовым такого рода административным делам в отдельных главах раздела IV КАС РФ97, а по некоторым другим требованиям (таким, как приостановление деятельности СМИ, признание регистрации СМИ недействительной или прекращение действия лицензии на вещание) предоставившего органам прокуратуры полномочия обеспечивать законность во внесудебном порядке98.

В настоящее время в этой группе административных дел наиболее активно прокуроры формируют судебную практику по прекращению действия права на управление транспортными средствами на основании п. 1 ст. 28 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее – Закон № 196-ФЗ) – в 2022 г. прокуроры направили в суды 12 654 административных исковых заявлений такого рода. Интересно, что в 2017 г. Верховный Суд РФ выступил с законодательной инициативой99 о дополнении ч. 3 ст. 1 КАС РФ такой категорией дел, как «о лишении гражданина специального права, в том числе права на управление транспортным средством, на приобретение, хранение, хранение и ношение оружия». Особенности производства по этим делам регламентировать не предлагалось, что нарушало структуру КАС РФ и, на наш взгляд100, послужило основной причиной нивелирования этой новации в тексте соответствующего законопроекта101 еще до прохождения второго чтения в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Госдума РФ).

Важно отметить, что позиционирование административных дел о приостановлении выпуска СМИ за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах как неурегулированные специальными главами раздела IV КАС РФ, на наш взгляд, является необоснованным и способно повлечь их разрешение без учета особенностей установленного для них производства. Между тем такие административные дела подлежат учету по гл. 24 КАС РФ, поскольку согласно ч. 3 ст. 161 Закона № 2124-I их рассмотрение судом осуществляется в порядке и сроки, установленные для производства по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Такое несоответствие следует учитывать прокурорам, призванным обеспечить применение правильных судебных процедур.

Существенную нагрузку несут прокуроры и при такой форме участия в административном судопроизводстве, как вступление в судебный процесс в порядке ч. 7 ст. 39 КАС РФ.

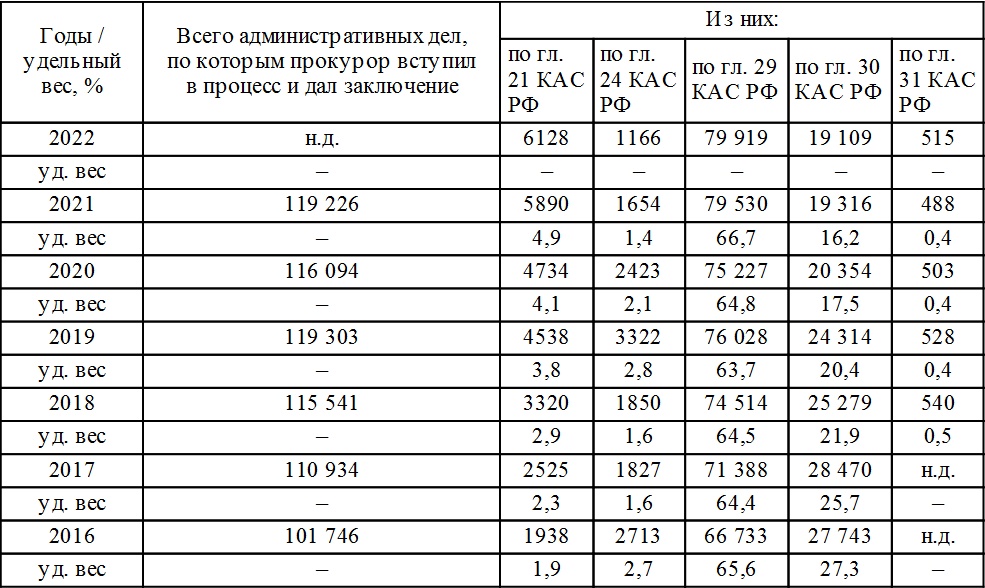

Количество рассматриваемых судами первой инстанции административных дел, по которым прокурор вступал в процесс и давал заключение, традиционно является высоким (табл. 1.3.3)102.

Таблица 1.3.3

Сведения о рассмотренных судом первой инстанции административных дел, по которым прокурор вступил в судебный процесс в порядке ч. 7 ст. 39 КАС РФ в 2016–2022 гг.

В структурном разрезе среди них преобладают дела об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы (судами первой инстанции с участием прокуроров в 2022 г. рассмотрено 79 919 административных дел данной категории), о госпитализации гражданина в медицинскую организацию в недобровольном порядке (19 624), а также об оспаривании актов нормативного характера (6128), на которые совокупно в среднем (согласно данным за 2016–2021 гг.) приходится 92,1% всех административных дел, в которых прокуроры принимают обязательное участие в соответствии с требованиями закона.

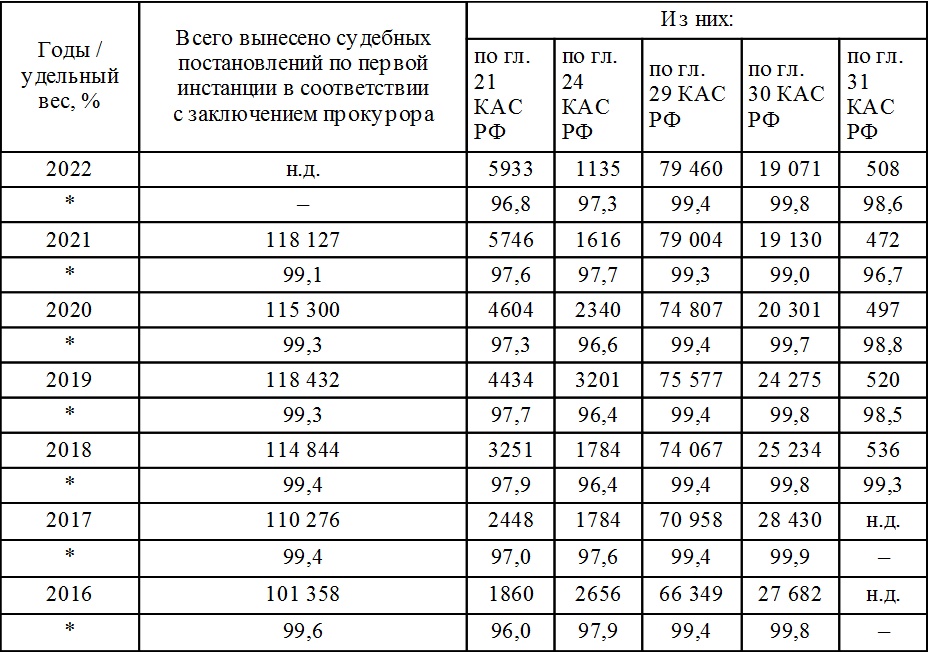

При этом сохраняется высоким процент судебных постановлений, принятых по первой инстанции в соответствии с позицией прокурора, – в среднем за шесть лет этот показатель составил почти 99,4% (табл. 1.3.4)103.

Таблица 1.3.4

Сведения о вынесенных судебных постановлениях по первой инстанции в соответствии с заключением прокурора в 2016–2022 гг.

Примечание. * доля от рассмотренных.

Важно учитывать и результаты работы органов прокуратуры в вышестоящих судах104, где в 2022 г. только апелляционных производств по административным делам окончено 125 697, а кассационных – 29 649. Из них подвергнуто судебному контролю в апелляционной инстанции 90 293 решений, принятых по существу административного спора (или почти 1,7 % от их общего количества, принятых по первой инстанции), а в кассационной – 29 649 (0,6 %), по результатам пересмотра корректировке подвергнуто соответственно 21 496 и 2533 таких решений, где по инициативе прокуроров – 828 и 273.

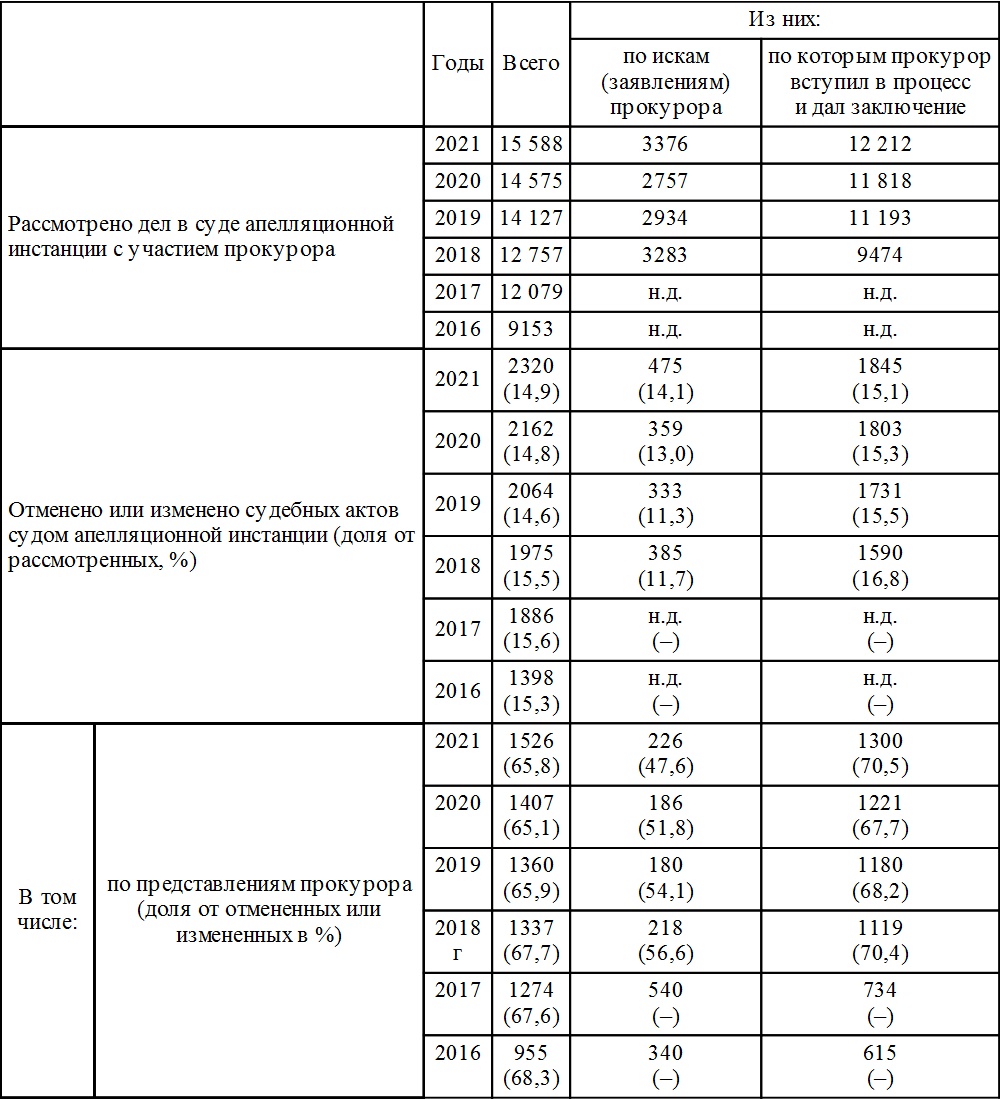

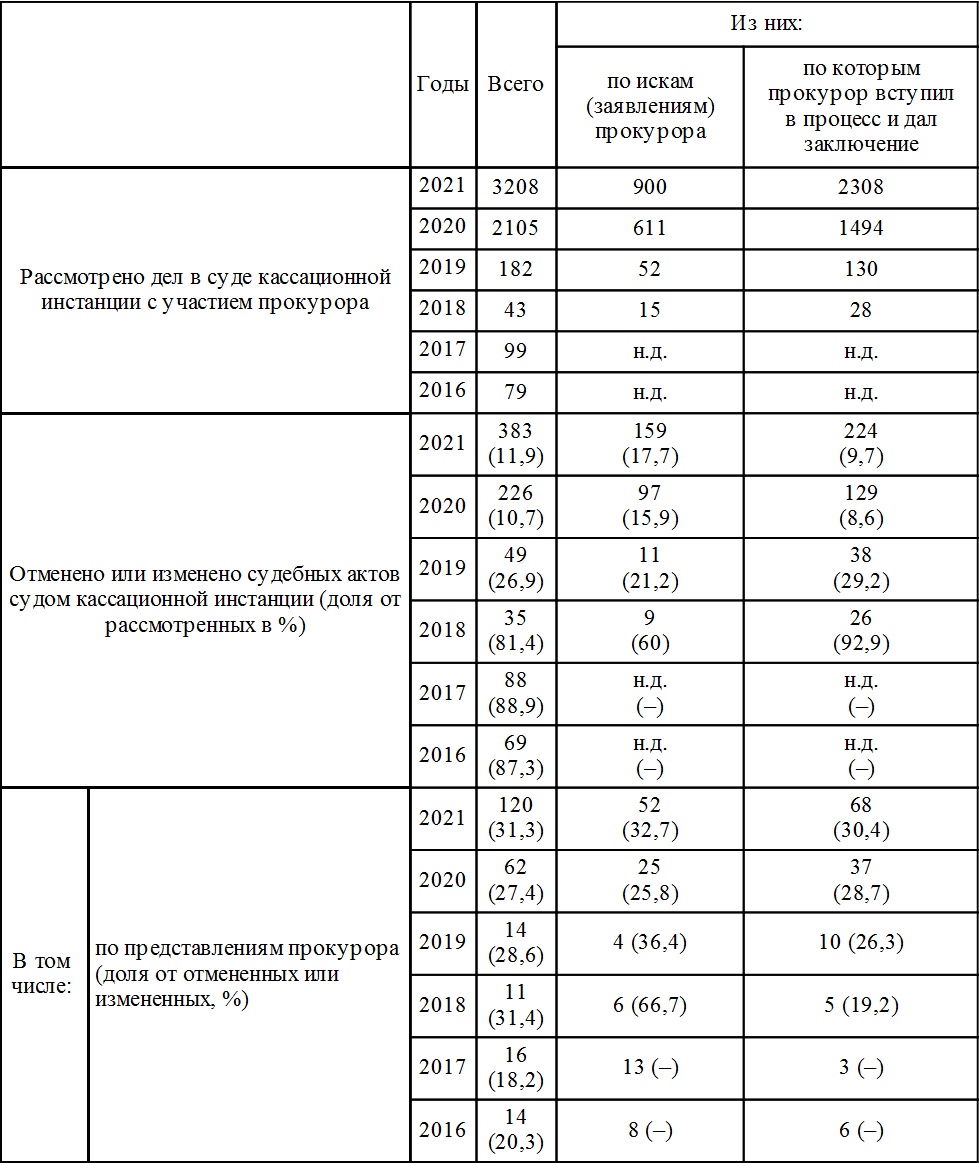

Общие представления о результатах такой работы в контексте форм участия прокуроров в административном судопроизводстве можно получить только из анализа ведомственного статистического отчета по форме ГАС, который с 2022 г. перестал отдельно отражать в целом соответствующие сведения по административным делам как в апелляционной (табл. 1.3.5)105, так и в кассационной инстанции (табл. 1.3.6)106.

Таблица 1.3.5

Участие прокурора в апелляционном пересмотре судебных актов по административным делам в 2016–2021 гг.

Таблица 1.3.6

Участие прокурора в кассационном пересмотре судебных актов по административным делам в 2016–2021 гг.

Результаты исследований107 показывают, что первоочередного внимания органов прокуратуры требует анализ причин отмены или изменения судебных постановлений в кассационной инстанции, где оценивается вся предыдущая работа при разрешении административных споров. Это особенно важно по делам, по которым прокурор давал заключение и мог в большей мере сосредоточиться на недопущении нарушений или их исправлении, тогда как основная инициатива в устранении судебных ошибок принадлежит иным участникам процесса. Полученные выводы полезно использовать для корректировки практики нижестоящих судов, поскольку именно кассационные суды общей юрисдикции реализуют в наиболее полной мере объективный подход к пересмотру всех судебных актов, вступивших в законную силу, учитывая максимальную обособленность этих судов от регионального влияния.

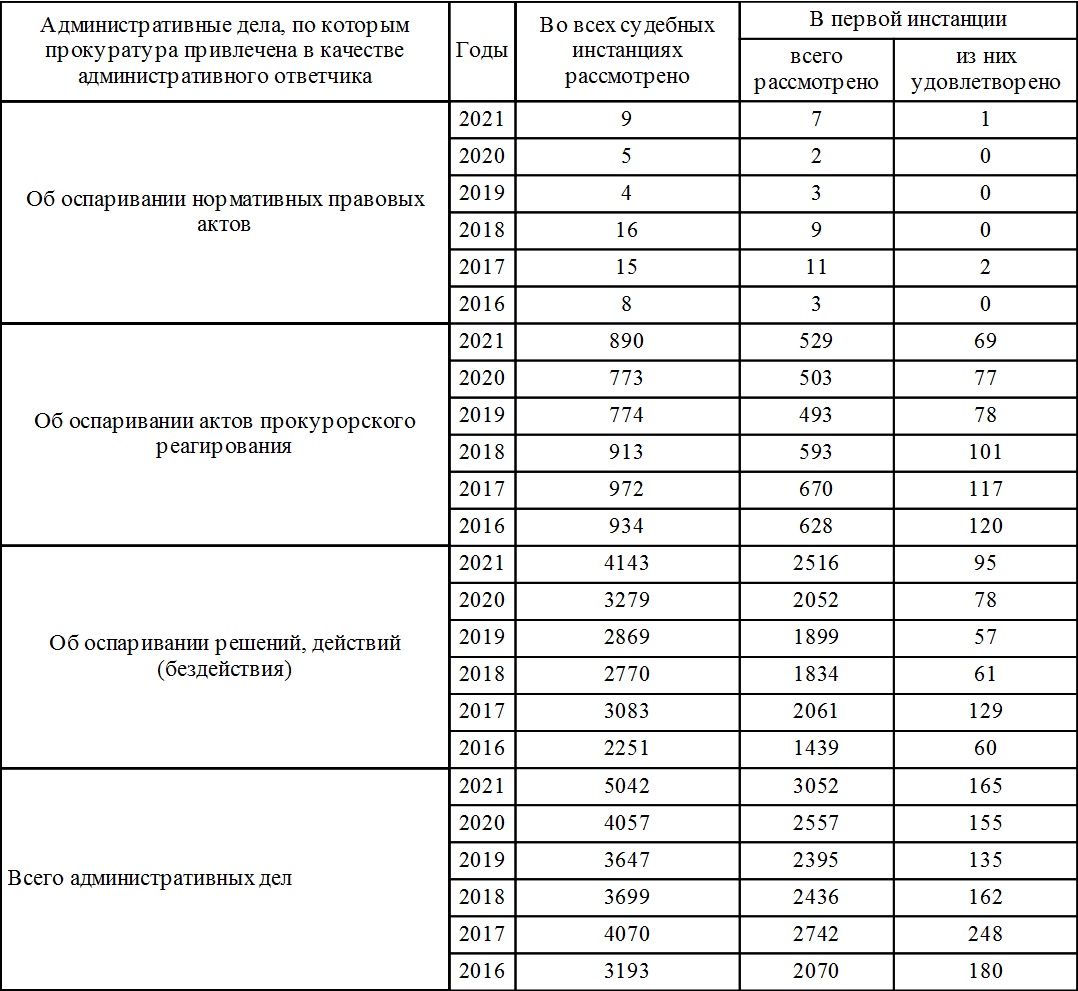

Для прокуроров полезен анализ результатов, полученных не только при пересмотре судебных актов в вышестоящих инстанциях, но и при реализации такого важного направления прокурорской деятельности, как обеспечение защиты интересов органов и организаций прокуратуры либо их должностных лиц.

Между тем ведомственный статистический отчет прокуратуры по форме ЗИП ГАС отображал данные по соответствующим показателям в административном процессе только в 2016–2021 гг. (табл. 1.3.7)108.

Таблица 1.3.7

Данные об обеспечении представительства и защите интересов органов и организаций прокуратуры Российской Федерации в административном судопроизводстве в 2016–2021 гг.

Ситуацию за 2022 г. можно прояснить лишь отчасти на основе сведений о работе судов общей юрисдикции и только применительно к гл. 22 КАС РФ, в рамках которой в суды поступило 427 административных исков о признании незаконными представлений и иных актов прокурора, по результатам рассмотрения 292 административных дел в 49 случаях требования удовлетворены полностью или частично.

Надо отметить, что соответствующий участок судебной работы находится под пристальным вниманием руководства органов прокуратуры, поскольку полученные в ходе его реализации сведения и результаты позволяют выявлять недостатки и упущения в деятельности конкретных подразделений прокуратуры, требующие изучения для разрешения проблемных вопросов, упреждения конфликтных ситуаций. По каждому административному делу такого рода важно не только увидеть, проанализировать и при необходимости рекомендовать к распространению положительный опыт работы по отстаиванию в судах общей юрисдикции интересов прокуратуры, но также идентифицировать те факторы, которые привели к возникновению и негативному развитию ситуации, чтобы оградить других от ошибок и избежать предъявления к прокуратуре новых административных исков по аналогичным основаниям.

Схожие задачи имеет анализ результатов всей деятельности прокуроров, участвующих в рассмотрении административных дел, – это важно для общего контроля109 и оказания консультативно-методической помощи прокурорским работникам, участвующим в судебных разбирательствах, определения типичных ошибок, «слабых мест» и направлений совершенствования такой работы, своевременной подготовки с учетом имеющегося опыта организационно-распорядительных и информационно-справочных документов, организации работы с кадрами и повышения профессиональной квалификации.

Проведенное исследование основных показателей судебной работы прокуроров в комплексе свидетельствует о все большей их вовлеченности в рассмотрение административных дел судами. Существенный рост при этом служебной нагрузки требует, на наш взгляд, постановки вопроса об увеличении в прокуратурах городов, районов и приравненных к ним территориальных прокуратурах численности прокурорских работников, специализирующихся на данном направлении (в прокуратурах регионального уровня – перераспределения на этот участок работы новых прокуроров), а также закрепления в Приказе Генерального прокурора Российской Федерации № 2 критериев использования информационных технологий для дистанционного участия в административном процессе.

1.4. Доказательства в административном судопроизводстве и роль прокурора в доказывании

Доказывание – важнейший элемент правосудия, поскольку суду для правильного и своевременного разрешения административного дела требуется прежде всего достоверно установить его обстоятельства, а также надлежаще их квалифицировать с учетом норм материального права. Исходным к пониманию прокурорами сущности доказывания и доказательств является то, что объект судебного познания связан определенным образом с другими предметами и явлениями и т.д., а зная существующие связи и осознавая логику их формирования, можно познавать неизвестные явления и обстоятельства при помощи известных110.

Генеральный прокурор Российской Федерации в п. 6 Приказа № 2 ориентировал прокуроров детально изучать материалы дела, анализировать законодательство и судебную практику по спорным правоотношениям еще до начала судебного разбирательства. По всем возникающим при рассмотрении дела вопросам им предписано занимать аргументированную позицию, активно участвовать в исследовании доказательств, при необходимости инициировать их истребование, а также эффективно использовать иные права лица, участвующего в деле.

Необходимо учитывать, что для прокуроров, инициирующих судебное разрешение споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, доказывание является процессуальной обязанностью в силу ч. 1 ст. 62 КАС РФ и от надлежащего ее исполнения в конечном счете зависит результативность его соответствующей судебной работы. В свою очередь, на прокуроров, вступающих в процесс для дачи заключения, такая обязанность не возлагается, поскольку она осуществляется главным образом сторонами. Однако прокуроры для формирования своей позиции по делу поставлены перед необходимостью правильной оценки представленных доказательств, поскольку призваны содействовать принятию законного и обоснованного судебного акта, в том числе путем постановки перед судом вопросов об истребовании доказательств и о признании отдельных из них недопустимыми.

Легальное определение доказательств приводится в ч. 1 ст. 59 КАС РФ – полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения административного дела.

Тем самым определены следующие признаки судебного доказательства, на которые указывают и многие исследователи111: 1) наличие фактических данных или, пользуясь современной терминологией, наличие информации; 2) наличие взаимосвязи доказательства с доказываемым фактом; 3) определенный законом процессуальный порядок получения интересующих суд фактических данных; 4) получение фактических данных из установленных законом источников.

Такие свойства доказательств предопределили закрепление в процессуальном законодательстве следующих основных требований к ним:

– относимость – судом принимаются только имеющие значение для рассмотрения и разрешения административного дела доказательства (ст. 60 КАС РФ);

– допустимость – подтверждение обстоятельств административного дела, только определенными законом средствами доказывания (ч. 3 ст. 59, ст. 61 КАС РФ);

– достоверность – признание судом по результатам проверки и исследования доказательства соответствия действительности сведений в нем содержащихся (ч. 3, 4 ст. 84 КАС РФ), т.е. точности и правильности отражения обстоятельств, имеющих значение для административного дела;

– достаточность – взаимосвязь совокупности доказательств, позволяющая суду сделать правильный вывод о наличии факта, подтверждаемого ими (ч. 3 ст. 84 КАС РФ).

Таким образом, имеющийся доказательственный потенциал приобретает статус юридического доказательства только если вовлекается в процесс по административному делу надлежащим процессуальным субъектом (через отбор информации и ее фиксацию и т.д.), чья целенаправленная деятельность по выявлению необходимых сведений позволяет сформировать доказательство112.

Одной из важнейших задач административного судопроизводства является правильное разрешение дел (ст. 3 КАС РФ). С учетом принципов состязательности и равноправия сторон суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство судебным процессом, включая оказание сторонам содействия в реализации их прав, создание условий и принятие предусмотренных законом мер для всестороннего и полного установления всех фактических обстоятельств по административному делу, в том числе для выявления и истребования по собственной инициативе доказательств, а также для правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении и разрешении административного дела (ч. 2 ст. 14 КАС РФ). В свою очередь, сторонам обеспечивается в равной мере право представлять доказательства суду и другой стороне по административному делу, заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения административного дела вопросам, связанным с представлением доказательств (ч. 3 ст. 14 КАС РФ).

Именно поэтому суду принадлежит активная роль в принятии мер для всестороннего и полного установления юридически значимых обстоятельств по административному делу113, на него возложена обязанность оценивать относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (ч. 3 ст. 84 КАС РФ). В этих условиях задача прокурора – оперативно ориентироваться во всем доказательственном массиве по административному делу. При этом мнение прокурора не является обязательным для суда, но призвано гарантировать принятие судом обоснованного решения и даже в отдельных случаях сдерживает простор судебного усмотрения114.

При оценке доказательств суд руководствуется своим внутренним убеждением, базирующемся на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в административном деле доказательств, которые не имеют для него заранее установленной силы (ч. 1, 2 ст. 84 КАС РФ).

В отдельных доктринальных исследованиях внутреннее убеждение судьи определяется как «основанное на высоком уровне правосознания, знании закона, собственном юридическом и жизненном опыте, правильном восприятии и оценке доказательств сознательно сложившееся, устойчивое психическое состояние судьи, позволяющее ему по существу разрешить конкретную спорную ситуацию законно и справедливо в соответствии со своей совестью»115. Оно формируется не одномоментно, а в ходе изучения поступившего административного искового заявления, представленных доказательств, положений законодательства и разъяснений судебной практики, а также в самом судебном заседании и окончательно – в совещательной комнате.

Аналогичные требования можно, на наш взгляд, распространить и на участвующего в административном деле прокурора, который не исключен из числа лиц, правомочных заявлять ходатайства или возражения относительно доказательств, не отвечающих, по их мнению, установленным требованиям, и бремя доказывания соответствующих обстоятельств возлагается на заявителя (ч. 3 ст. 61 КАС РФ). Вопрос о допустимости доказательства разрешается судом после заслушивания мнений участвующих в деле лиц, их представителей. Доказательства, признанные недопустимыми, приобщаются к материалам дела на случай изменения обстоятельств.

Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в своем решении (а прокурор – в своем выступлении в прениях или в заключении) с указанием мотивов, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты, а также почему одним доказательствам отдано предпочтение перед другими (ч. 8 ст. 84 КАС РФ).

В ч. 2 ст. 59 КАС РФ к доказательствам по административным делам отнесены объяснения участвующих в деле лиц и показания свидетелей, а также письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов. Приведенный перечень является закрытым116, что означает «возможность использования только указанных в нем средств доказывания для установления обстоятельств административного дела»117. Очередность исследования доказательств по административному делу устанавливается судом с учетом мнения лиц, участвующих в деле (их представителей), но при необходимости она может быть изменена (ст. 158 КАС РФ).

Объяснения лиц, участвующих в деле (ст. 68, 159 КАС РФ), наиболее распространены среди доказательств по административным делам, поскольку даются суду по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, имеющим значение для правильного его разрешения, и на любой стадии процесса. Объяснения, изложенные в письменной форме, в установленных законом случаях подлежат оглашению в судебном заседании.

Следует учитывать, что прокурор, обратившийся в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, дает объяснения первым (ч. 1 ст. 159 КАС РФ), а это требует от него качественной подготовки к участию в деле на основе скрупулезного анализа имеющихся документов и материалов, отражающих позицию других участников процесса. Между тем процессуальное законодательство не называет доказательствами заключения прокурора или иных лиц (например, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее – ЦИК), Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации).

Объяснения участвующих в деле лиц по своим свойствам существенно отличаются от показаний свидетелей – вызванных в суд для дачи показаний лиц (ч. 1 ст. 51, ч. 1, 2, 3 ст. 69 КАС РФ), которые располагают сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела (хотя без указания источника своей осведомленности сообщенная ими информация не имеет доказательственной силы; если свидетельские показания основываются на сообщениях иных лиц, эти лица также должны быть опрошены.

Вызов свидетелей осуществляется судом как по ходатайству участвующего в деле лица (указываются обстоятельства, которые может подтвердить свидетель, его фамилия, имя, отчество и место жительства, а также по возможности иные сведения, необходимые для такого вызова), так и по своей инициативе (ч. 4, 5 ст. 69 КАС РФ).

При этом необходимо учитывать, что в силу ч. 3 ст. 51 КАС РФ не подлежат допросу в качестве свидетелей:

1) представители и защитники по уголовному делу, по делу об административном правонарушении, представители по гражданскому или административному делу, – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением своих обязанностей;

2) представители лиц, участвовавших в проведении примирительной процедуры, посредники, в том числе медиаторы, судебные примирители, – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в примирительной процедуре;

3) судьи, присяжные или арбитражные заседатели – о вопросах, возникавших в совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств административного дела при вынесении решения суда или приговора;

4) священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную регистрацию, – об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди;

5) другие лица, которые обладают свидетельским иммунитетом в соответствии с федеральным законом118 или международным договором Российской Федерации.

Согласно ч. 4, 5 ст. 51 КАС РФ лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд в назначенное время и дать правдивые показания, хотя при невозможности явки по уважительным причинам может допрашиваться судом и в месте своего пребывания. Свидетель вправе давать показания на родном языке или на языке, которым он владеет, бесплатно пользоваться помощью переводчика, заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе, при необходимости пользоваться письменными материалами, если его показания связаны с какими-либо данными, которые трудно удержать в памяти (после допроса эти материалы предъявляются суду, лицам, участвующим в деле, их представителям и могут быть приобщены к данному административному делу) и др. При этом за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по мотивам, не предусмотренным федеральным законом, свидетель несет ответственность по ст. 307, 308 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), а если свидетель не достиг возраста шестнадцати лет – судом ему должна разъясняться обязанность правдиво рассказать все известное по делу (ст. 160 КАС РФ).