Полная версия

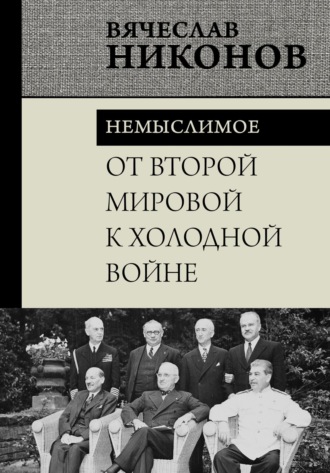

От Второй мировой к холодной войне. Немыслимое

К вечеру 9 мая Конев уже никак не мог прояснить оперативную обстановку в Праге. «На улицах шли сплошные демонстрации. При появлении советского офицера его немедленно брали в дружеский полон, начинали обнимать, целовать, качать. Один за другим попали все мои офицеры связи в окружение – поцелуи, угощения, цветы… Потом в этих же дружеских объятиях один за другим оказались и старшие начальники – и Лелюшенко, и Рыбалко, и подъехавший вслед за ними Гордов… Словом, день освобождения Праги был для меня очень беспокойным. Пропадали офицеры связи, пропадали командиры бригад и корпусов – все пропадали! Вот что значит и до чего доводит народное ликование!»

Битва за Прагу была тяжелой. «В эти дни особенно горько было видеть за привычными докладами с фронтов продолжающиеся жертвы, – читаем у Штеменко. – За освобождение Чехословакии отдали свою жизнь свыше 140 тысяч наших солдат и офицеров».

Памятник Коневу беспамятные власти Праги снесли в год 75-летия Победы. А ведь это был памятник и тем 140 тысячам…

Заканчивались боевые действия в Прибалтике. В 10 утра 9 мая истекал срок ультиматума, установленный командованием 3-го Белорусского фронта Курляндской группировке немецких войск. Иван Христофорович Баграмян писал: «Верные условиям ультиматума, мы не пускали в ход оружия до установленного часа. Однако, как оказалось, фашисты понимали лишь язык силы. И мы применили ее. В результате этого последнего удара войск нашей 48-й армии более 30 тысяч солдат и офицеров немецко-фашистской армии во главе с тремя генералами вынуждены были капитулировать. Так вот и получилось, что в день Великой Победы, когда во всех городах и селах нашего необъятного государства царило невиданное ликование, мы еще продолжали с оружием в руках утверждать ее».

Фактически война не закончилась 9 мая. Но Победа уже была одержана. Маршал Константин Константинович Рокоссовский выражал чувства, которые испытывал, наверное, каждый фронтовик: «Победа! Это величайшее счастье для солдата – сознание того, что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжелый и благородный, выше которого нет ничего на земле!»

Председатель Совета народных комиссаров, Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин выступил по радио 9 мая в 16.00 – после получения подписанного в Берлине Акта о безоговорочной капитуляции, доставленного в Москву специальным самолетом.

Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной, объявила безоговорочную капитуляцию… Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь отечества, – не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами. Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не могла подняться»… Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться – ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей героической Красной армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!

На Западном фронте 9 мая в течение дня немецкие войска продолжали сдаваться союзникам. Тридцать тысяч солдат на Нормандских островах, немецкие гарнизоны на островах Милос, Лерос, Кос, Тилос и Сими в Эгейском море. Капитулировал немецкий гарнизон на принадлежащем Дании острове Борнхольм в Балтийском море. Сдался немецкий гарнизон, уже более полугода окруженный в Дюнкерке. К удивлению британских, французских и чешских офицеров, принимавших капитуляцию, комендант крепости вице-адмирал Фридрих Фризиус явился с собственным актом о капитуляции, уже подписанным.

В Лондоне основные празднества прошли еще накануне, но и 9 мая люди продолжали толпиться – у ворот Букингемского дворца, на Уайтхолле, Пикадилли, Трафальгарской площади, в Гайд-парке, на площади Парламента, у Сент-Джеймсского парка. Дети ходили по улицам, завернувшись в американские, британские и советские флаги. Тысячи юнион-джеков, звездно-полосатых и серпасто-молоткастых, торчали из окон.

Премьер-министр Уинстон Черчилль все утро 9 мая работал в постели, в постели же и пообедал. В середине дня с дочерью Мэри он съездил в американское, французское и советское посольства, в каждом из которых поднимал бокалы за победу.

В Лондоне в тот день находился молодой дипломат (и сын старого революционера, бывшего посла в США и Японии) Олег Александрович Трояновский. Вот его рассказ: «Как и в Москве, это было время всенародного ликования. Где-то в середине дня в посольство позвонили из Министерства иностранных дел и сообщили, что премьер-министр Уинстон Черчилль сейчас поехал в посольство США, чтобы поздравить американцев с победой, а оттуда направится в наше посольство. Посол Федор Тарасович Гусев срочно собрал старших дипломатов, приказал привести в порядок представительские помещения, выставить напитки и закуску. Меня пригласили на всякий случай, если вдруг понадобится переводчик.

Вскоре в открытой машине, стоя ногами на сиденье и приветствуя прохожих известным знаком победы в виде латинского V, приехал Черчилль в сопровождении одной из своих дочерей. Как мне показалось, премьер уже был навеселе, что неудивительно, учитывая исторический характер отмечаемого события. Наш посол провел его в главный приемный зал, познакомил со старшими дипломатами и наполнил рюмки».

Черчилль произнес короткую проникновенную речь. Упомянул о вкладе Красной армии в победу над Германией, не преминув подчеркнуть, что Великобритания в течение двух лет в одиночку воевала с Германией. И завершил свою речь словами:

– Сегодня, когда народы всего мира празднуют великую победу, мои мысли обращаются к Сталину.

Тут он повысил голос и почти прокричал:

– Великому Сталину!

«Это было внушительно, хотя, на мой вкус, слишком выспренне», – заметил Трояновский.

Клементина Черчилль, которая в тот день была в Москве, из английского посольства послала телеграмму мужу: «Мы все собрались здесь, пьем шампанское в двенадцать часов и поздравляем тебя с Днем Победы».

Еще утром британский временный поверенный в Москве Робертс обратился в НКИД с просьбой организовать прием Клементины Черчилль в Кремле для передачи поздравления от мужа или хотя бы разрешить ей зачитать это послание по советскому радио.

Аудиенции у Сталина не будет, но Клементина получила возможность выступить. Естественно, после Сталина. Вечером она зачитала приветствие своего мужа по советскому радио. На следующий день оно было опубликовано в «Правде».

Клементина Черчилль была тогда в СССР в качестве гостьи моей бабушки Полины Семеновны Жемчужиной, супруги зампреда Совнаркома и наркома иностранных дел Вячеслава Михайловича Молотова. Передо мной на столе фотография Клементины с дарственной надписью: «Мадам Молотовой. Чтобы напомнить Вам о той радости, которую Вы мне подарили, когда я была Вашей гостьей. Клементина Черчилль. Москва. 1945».

Вечером Черчилль, как и накануне, вышел на балкон Министерства здравоохранения, выходящий на Уайтхолл, где произнес перед толпой:

– Лондон – как гигантский носорог, как гигантский бегемот, говорит: «пусть делают, что хотят – Лондон выдержит». Лондон может выдержать все. Спасибо всем за то, что ни разу не оступились в эти чудовищные дни и в долгие ночи, черные, как преисподняя.

И тогда же Черчилль писал Командующему союзных войск в Европе генералу Дуайту Эйзенхауэру: «У меня вызывает беспокойство, что немцы должны уничтожить весь свой военно-воздушный флот по месту нахождения. Я надеюсь, что так не поступят с оружием и другой боевой техникой. Однажды все это может нам понадобиться. Даже сейчас может пригодиться во Франции и особенно в Италии. Я считаю, что мы должны сохранить все, что может быть полезным. Тяжелая пушка, которую я сохранил со времен прошлой войны, на этой войне регулярно стреляет с Дуврских скал». Это были наметки – не первые – того плана, который Черчилль предложит американцам через несколько дней. Его суть – совместно с немецкими войсками начать войну против СССР.

В Париже накануне почти миллионная толпа шествовала вслед за генералом Шарлем де Голлем по Елисейским полям до Триумфальной арки. Перед волнующимся морем голов и французских триколоров глава Временного правительства Франции произнес:

– Слава! Вечная слава нашим армиям и их руководителям! Слава нашему народу, который не сломили и не согнули страшные испытания! Слава Объединенным Нациям, которые смешали свою кровь с нашей кровью, свои страдания с нашими стараниями, свои надежды с нашими надеждами и которые сегодня торжествуют вместе с нами! Да здравствует Франция!

Французская армия тоже еще продолжала военные действия – против борцов за независимость Алжира. Историк Марк Ферро меланхолично замечал: «И разве кому-то было интересно знать, что 8 мая 1945 года, в день празднования Победы, в алжирском городе Константина в результате подавления восстания при помощи авиации погибло свыше 15 тысяч человек».

9 мая Сталин получил послание от де Голля: «В момент, когда длительная европейская война заканчивается общей победой, я прошу Вас, г-н Маршал, передать Вашему народу и Вашей Армии чувства восхищения и глубокой любви Франции к ее героическому и могущественному союзнику. Вы создали из СССР один из главных элементов борьбы против держав-угнетателей, именно благодаря этому могла быть одержана победа. Великая Россия и Вы лично заслужили признательность всей Европы, которая может жить и процветать только будучи свободной!»

Впрочем, вряд ли в этих словах было много искренности.

Советский посол при Временном правительстве Франции Александр Ефремович Богомолов писал в тот день в НКИД: «Победа над Германией празднуется в Париже без советских флагов и даже без упоминания в речах и в большинстве газет о роли СССР в этой войне. Очевидно, что праздник принимает по меньшей мере странный характер, так как является празднованием какой-то „сепаратной победы“, в то время как наши войска продолжают вести борьбу со значительными силами немцев.

В обстановке нарастающей политической реакции во Франции и в Англии это кажется довольно естественным.

Сегодня я завтракал у турецкого посла Менеменджиоглу. Там же присутствовали: генеральный секретарь МИД Франции Шовель, несколько французских чиновников и старый французский дипломат граф Шамбрен. После завтрака Шамбрен начал говорить, что война окончилась и нужно объявить полную амнистию всем вишистам, начав ее с Петэна. Чиновники МИД молчали. Менеменджиоглу заметил, что он не согласен с этим. Никто его не поддержал. Шамбрен, ободренный молчанием Шовеля и прочих, стал доказывать, что политика Петэна была не так уж плоха, если в конце концов Франция разделяет с союзниками лавры победы. Надо перестать употреблять слово Виши в ином смысле, кроме названия города, известного своими водами».

А что же в Германии?

В конце войны выдающийся писатель Томас Манн выступил по немецкому радио, рассказывая о том, что он увидел в Освенциме. Многие его соотечественники предпочли не поверить. Однако потом были представлены доказательства.

9 мая немцы проснулись побежденными. Наступившая вдруг тишина была поразительной: ни взрывов бомб и снарядов. Никто не требовал светомаскировки. Пришел мир, но совсем не тот, который обещал фюрер. Но и конец света, которого с ужасом ожидали, тоже не наступил.

Когда Сталин произносил свою речь по радио, в Вашингтоне было девять утра, в Сан-Франциско – шесть.

Президента Трумэна ждало поздравительное послание от советского лидера: «Народы Советского Союза высоко ценят участие дружественного американского народа в нынешней освободительной войне. Совместная борьба советских, американских и британских армий против немецких захватчиков, завершившаяся их полным разгромом и поражением, войдет в историю как образец боевого содружества наших народов».

Даже 8 мая, когда Трумэн объявил о победе над Германией, в США был обычный рабочий день, и празднества прошли только в некоторых больших городах. Цена победы для Соединенных Штатов была куда меньше, чем для нас или даже Англии с Францией, поэтому американцы отмечали не как мы, англичане или французы. И США продолжали войну – с Японией.

Война на Тихом океане продолжалась полным ходом. На Окинаве шестьдесят японских солдат, прорвавшихся в американские окопы, были убиты в рукопашной схватке. Американцы тоже десятками гибли в тот день, штурмуя японские укрепленные пункты.

На филиппинском Лусоне более тысячи японских солдат забаррикадировались в пещерах и отказались сдаваться, даже когда против них начали применять огнеметы. Через несколько дней все они погибнут.

Во вьетнамском Лангшоне, где шестьдесят французов и бойцов Иностранного легиона пытались удерживать форт, японцы прорвались через укрепления. Немногочисленных выживших поставили к стене форта и расстреляли из пулеметов. Кто еще подавал признаки жизни, закололи штыками. Успевших бежать японцы выловили и обезглавили, включая местного командующего генерала Лемонье.

Государственный секретарь США Эдвард Стеттиниус находился в Сан-Франциско, где продолжалась Учредительная конференция Организации Объединенных Наций. Надежды на послевоенное советско-американское сотрудничество продолжали таять даже в День Победы. Стеттиниус проводил совещания относительно будущего внешнеполитического курса Соединенных Штатов. На встрече в тот день было решено: 1) усилить давление на Кремль по польскому вопросу; 2) отдать приоритет экономической помощи Западной Европе за счет сокращения поставок по ленд-лизу в СССР.

Ну, а у советских представителей на Учредительной конференции ООН во главе с моим дедом, Молотовым, были уже все законные основания праздновать Победу и принимать поздравления. Приехав на американское радио, Молотов сделал заявление, в котором напомнил и свои слова, произнесенные 22 июня 1941 года:

– Мы пришли к долгожданному Дню Победы над гитлеровской Германией. В этот день наши мысли устремлены к тем, кто своим героизмом и своим оружием обеспечил победу над нашим врагом, над смертельным врагом Объединенных Наций. Навсегда будет свята для нас память о погибших бойцах и о бесчисленных жертвах германского фашизма… В день разбойничьего нападения Германии на Советский Союз советское правительство заявило: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Мы этого добились в долгой и тяжелой борьбе. Вместе с нашими демократическими союзниками мы победоносно завершили освободительную войну в Европе. Мы должны закрепить нашу победу во имя свободы народов, во имя благополучия, культуры и прогресса человечества.

Выступив, Молотов поспешил в Москву. Обратный путь пролег через Аляску и Сибирь. В городах, где совершали посадку, народ широко праздновал Победу. В Якутске видели бочки со спиртом, из которых его могли в неограниченных количествах черпать все желающие. На радостях в самолет со свитой наркома даже запихнули вольер с козами…

Советскую делегацию в ООН теперь возглавлял Андрей Андреевич Громыко, наш посол в США, который вспоминал: «И началось. День Победы запомнился мне бесконечным потоком поздравлений. Они нахлынули со всех сторон. Звонили самые разные люди, знакомые и незнакомые, в том числе Юджин Орманди, Чарли Чаплин, дипломаты, государственные деятели, представители различных американских общественных организаций и, конечно, часто бывавшие в советском посольстве эмигранты из нашей страны, у которых не завяла патриотическая душа».

Супруга Громыко оставалась в Вашингтоне и рассказывала мужу:

– К нам в посольство без конца идут люди, у ворот выстроилась огромная очередь. Все радуются и поздравляют. Тысячи людей ждут, что ты выйдешь и скажешь им речь. Мы объясняем, что посла нет, он в Сан-Франциско, а они все равно стоят, говорят: «Пусть русские выходят, мы их будем поздравлять. Эта победа – наша общая большая радость».

Выступление Трумэна послу не понравилось: «Он тоже говорил о победе, но как-то сухо, казенно. Народ ликовал, вся Америка торжествовала, а на каменном лице нового американского президента лежала печать сдержанности».

Вышедший в тот день приказ Верховного главнокомандующего по войскам Красной армии и Военно-морскому флоту заканчивался словами: «В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной армии, кораблям и частям Военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу, – тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий».

Вообще-то, в Москве в тот незабываемый вечер было два салюта. Предпоследний был дан в честь освобождения Праги от немецко-фашистских захватчиков. Последним салютом Великой Отечественной стал Салют Победы – тот самый тридцатью залпами из тысячи орудий.

Если накануне Уинстон Черчилль беспокоился, как бы в Лондоне не кончилось пиво, то в Москве вечером 9 мая реально кончилась водка. Не появилась она и на следующий день.

Журналист британскихThe Sunday Times и ВВС Александр Верт писал: «9 мая 1945 года в Москве было незабываемым днем. Мне еще не приходилось видеть в Москве, чтобы так искренне и непосредственно выражали свою радость два, а может быть, и три миллиона людей, заполнивших в тот вечер Красную площадь… Люди танцевали и пели на улицах; солдат и офицеров обнимали и целовали… они были так счастливы, что им не нужно было даже напиваться, и молодые люди мочились на стены гостиницы „Москва“, на широкие тротуары прямо на глазах у снисходительных милиционеров. Ничего подобного этомув Москве никогда не было. На какое-то время Москва отбросила всякую сдержанность. Такого эффектного фейерверка, как в тот вечер, мне еще не доводилось видеть».

Люди искренне радовались Победе. Радовались новой жизни. И опасались ее. Поэт-фронтовик Давид Самойлов записал в дневнике: «Первый день мира. День радости и новых сомнений. Прежде думалось: буду ли я жить? Теперь – как я буду жить?»

И у каждого в душе комком стояла безумная боль утрат.

Глава 2. Большая тройка

Сверхдержава СССР

Воины Великой Отечественной войны возвращались домой. Тысячи и тысячи людей с цветами встречали героев-освободителей. Везде встреча выливалась во всенародное торжество. Страна испытывала небывалый прилив оптимизма, чувства общенационального единения, гордости за свою Родину, сломавшую хребет самой зловещей силе в истории человечества.

Возвращавшиеся приносили с фронта дух Победы, святости боевого товарищества. Люди, пережившие общую боль потерь и общую радость, ощущали личную ответственность за будущее страны. И жили надеждой. Уверенностью в том, что после перенесенных жертв и страданий впереди их ждет новая жизнь. Верой в неограниченные возможности своей страны и каждого ее гражданина, их способности восстановить разрушенное агрессором.

Решающие победы и мощь Красной армии возвели СССР в ранг ведущей военной силы планеты, что открывало небывалые возможности для реализации самых смелых стратегических замыслов, отстаивания собственного проекта послевоенного мира. Требовалось закрепить плоды военных успехов, не дать союзникам отстранить СССР от послевоенного урегулирования, создать пояс безопасности вдоль границы, дружественных правительств от Балтики до Адриатики.

СССР расширился территориально. Присоединились республики Прибалтики, Западная Украина, Западная Белоруссия, Молдавия, Тыва, Юг Сахалина, Курильские острова. 29 июня будет подписан договор о присоединении к СССР Закарпатской Украины.

Советский Союз, находившийся до войны в жесткой политической изоляции, с руководителями которого западные лидеры до 1941 года считали ниже своего достоинства даже общаться, становился, если уже не стал, сверхдержавой. Советское руководство ставило амбициозные исторические и геополитические задачи государства Российского.

СССР был, в первую очередь, военной сверхдержавой. Численность Рабоче-Крестьянской Красной армии (переименована в Советскую армию в 1946 году) составляла в мае 1945 года 11,3 млн человек, а к февралю 1946 года – 5,3 млн. На ее вооружении было 35 200 танков и САУ, 47 300 боевых самолетов, 341 500 орудий и минометов.

СССР смог создать мощнейшую производственную, научную и опытно-конструкторскую базу, которая легла в основу нашего военно-промышленного комплекса. К 1945 году в систему советского ВПК входили 562 военных завода и 98 научно-исследовательских институтов и опытно-конструкторских бюро, на которых в общей сложности работали 3,5 млн человек, что составляло почти 15 % от всех занятых в народном хозяйстве страны.

Эта мощная военная сила способна была решать практически любые боевые задачи. И дело было не только в цифрах. У нас была великая армия. «Бойцы, командиры и политработники были полны энтузиазма, горели желанием как можно лучше выполнить задачу. К этому времени мы уже имели хорошо подготовленные офицерские кадры, обладавшие богатейшим боевым опытом, – напишет маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. – Общевойсковые командиры научились в совершенстве руководить подразделениями, частями и соединениями в различных видах боя. На высоте положения были и командиры специальных родов войск – артиллеристы, танкисты, летчики, инженеры, связисты. А советский народ в достатке обеспечил войска лучшей к тому времени боевой техникой. Подавляющее большинство сержантов и солдат уже побывало в боях. Это были люди обстрелянные, привыкшие к трудным походам…»

Советский Союз обладал огромным моральным авторитетом. В те дни все знали, кому человечество обязано в первую очередь своим избавлением от коричневой чумы. Кто реально одержал Победу в войне, уничтожив львиную долю нацистских полчищ. Из 782 дивизий гитлеровской Германии и ее сателлитов, разгромленных в ходе Второй мировой войны, 607 (из них 506 – немецкие) уничтожила Красная армия и 175 – все остальные союзники, вместе взятые.

Факторы силы СССР суммировал Джон Гэддис: «Поскольку он был частью Европы, его войска не могли быть выведены из Европы. Его командная экономика продемонстрировала способность поддерживать полную занятость, что не удавалось капиталистическим демократиям в предвоенные годы. Его идеология пользовалась широким уважением в Европе, поскольку коммунисты во многом руководили сопротивлением германцам. Непропорционально большая тяжесть, которую вынесла Красная армия при разгроме Гитлера, давала СССР моральное право требовать значительного, может, даже преобладающего влияния на послевоенное устройство. У Советского Союза было еще одно преимущество: он единственный из победителей вышел из войны с проверенным руководством».

На волне впечатляющих успехов Красной армии Сталин чувствовал себя, и не без оснований, военно-политическим триумфатором. И он ни в коей мере не собирался сдавать кому-либо позиций на мировой арене, завоеванных ценой подвига всего народа и огромных жертв, которые понес в войне Советский Союз.

Информация к размышлениям:

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович. 66 лет. Член ВКП(б) с 1901 года. Председатель Государственного комитета обороны СССР, Председатель Совета народных комиссаров, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР, народный комиссар обороны, маршал Советского Союза.

Родился в крестьянской семье в Гори Тифлисской губернии. Воспитывался матерью, переболел в детстве оспой и тифом, травмирована левая рука. Образование Сталин получил в Горийском духовном училище, а также в Тифлисской духовной семинарии, откуда был изгнан за революционную деятельность. Работал в Тифлисской физической обсерватории. Член Тифлисского и Батумского комитетов РСДРП, с 1901 года на нелегальном положении. Дооктябрьская биография умещается между семью арестами и пятью побегами из тюрем и ссылок. Один из лидеров большевиков Закавказья, член Русского бюро ЦК. Жизнь революционера выработала у Сталина расчетливость, осторожность, холодную рассудительность, жестокость, невозмутимость, самодисциплину, смелость, обостренное чувство опасности.