Полная версия

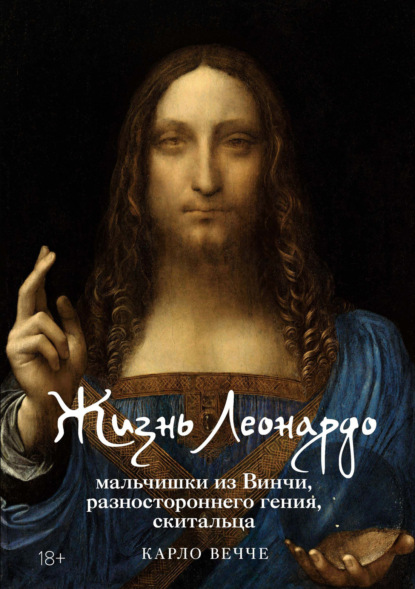

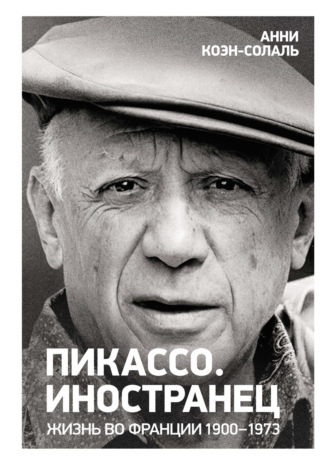

Пикассо. Иностранец. Жизнь во Франции, 1900–1973

Невольно я сравнила этот документ с самым первым досье Пикассо. В личном деле художника формулировки выглядели намного жестче, чем в досье будущего убийцы президента Франции. Информация о Казерио была составлена с очевидной небрежностью, тогда как характеристики Пикассо чрезмерно преувеличивались и особо подчеркивалось, что «этот испанец находится под постоянным наблюдением как подозреваемый в анархизме».

Чем объяснить различия между этими двумя досье? И можно ли оправдать такое предвзятое отношение французской полиции к начинающему художнику тем, что в период с 1894 по 1901 год Франция изо всех сил пыталась устоять в условиях возросшей политической и экономической нестабильности?

Убийство президента Сади Карно стало кульминацией десятилетия социальной напряженности во Франции, наиболее очевидными симптомами которой были возросшая активность анархистов и дело Дрейфуса. Газеты пестрели репортажами о насилии, репрессиях, судебных процессах и смертных приговорах. Из номера в номер повторяли имена террористов, казненных на гильотине: Франсуа Клавдий Кенигштайн (он же Равашоль), который организовал серию взрывов в Париже в знак протеста против жестокости полиции; Эмиль Анри, сын коммунара, подбросивший в полицейский участок бомбу, убившую пять человек; Огюст Вайян, взорвавший самодельное устройство на заседании Национальной ассамблеи. Часть политиков выступила за отмену смертной казни, а часть, наоборот, требовала ужесточить меры против террористов. «Я испытываю невыразимое отвращение к этой административной бойне, которую видные функционеры проводят без вынесения приговора, – писал Жорж Клемансо[31]. – Совершенные преступления были жестоки. Но реакция общества на это выглядит как постыдная месть»[53].

Политический климат в стране становился нестабильным из-за гнева, направленного на убийц-анархистов и «вредителей-иностранцев, вторгшихся во Францию»[54]. Французское общество было крайне обеспокоено притоком иммигрантов, особенно после того, как перепись населения 1881 года показала, что в стране проживает более миллиона иностранцев.

Во Франции на протяжении всего XIX века, помимо возраставшего националистического экстремизма, активно распространялись и другие формы ксенофобии. Столкновения между французскими и иностранными рабочими сопровождались антииммигрантскими протестами и перерастали в политические выступления. В 1898 году французский писатель Морис Баррес, выступая перед избирателями города Нанси, сказал: «Иностранцы, от верхушки общества до проживающих на периферии отбросов, конкурируют с французскими рабочими в мире торговли, промышленности и сельского хозяйства. Они отравляют нас, подобно паразитам. Поэтому одним из важнейших принципов французской политики должна стать защита нашего народа от их вторжения»[55].

В условиях роста индустриализации, старения населения и нехватки рабочей силы Франция стала привлекать иностранных рабочих и первой среди других стран использовать иммиграцию как средство борьбы с «жесткостью рынка труда». Благодаря массовому набору мигрантов, которые не обладали равными правами с гражданами страны, работодатели могли «законно принуждать этих людей выполнять тяжелые работы, от которых отказывались французы»[56]. Но было и нечто большее: спровоцированный ростом промышленности массовый исход крестьян из сельской местности. Все эти события происходили в тот самый момент, когда Франция находилась в процессе формирования социальной концепции нации и впервые провела «различие между французским гражданином и иммигрантом»[57]. И со временем это неравенство между гражданами и негражданами возросло еще больше.

Пикассо прибыл в Париж, как раз когда власти страны, изменившие свое «определение иностранца», решили усилить надзор за «группами, которые подлежали контролю»[58]. Разделение, возникшее между «гражданами» и «негражданами»[59], заметно усилилось. Эта разрастающаяся пропасть между «французами» и «другими», между «гражданином страны» и «иностранцем» стала основой для полицейских досье, заведенных на Пикассо.

Знал ли девятнадцатилетний Пикассо о бедах, постигших Францию в то время? Мечтая о раскованных парижанках, осознавал ли он, что вступает в общество, которое находится на грани гражданской войны? Слышал ли о деле Альфреда Дрейфуса? Дошли ли до него вести о том, что Всемирную выставку чуть было не отменили из-за давления зарубежной общественности, потому что после процесса в Ренне, на котором Альфреда Дрейфуса признали «виновным в государственной измене»[60], другие европейские страны публично раскритиковали действия французского правительства и этим поставили под угрозу международный имидж Франции?

Я с любопытством читала найденный в архиве рукописный документ от 23 апреля 1894 года, в котором излагались руководящие принципы информаторов: «Используя всех сотрудников, полиция будет осуществлять наблюдение за анархистами в местах их собраний: в кабаре, кафе, барах и т. д. Само собой разумеется, что наблюдение будет проводиться тайно. Мы составляем полные списки всех анархистов, проживающих в пригороде и самом Париже. Наши сотрудники получили распоряжение вести круглосуточное наблюдение за ними. Каждое утро, а иногда даже два или три раза в день, они проходят мимо домов, в которых живут эти личности, и посещают места их развлечений. Подводя итог, ответственно могу заявить, что наши агенты делают все возможное, чтобы дать понять этим людям, что полиция внимательно за ними следит»[61].

Именно после этого распоряжения и начался сбор данных для «досье Пикассо». И поскольку он общался с «подозрительными личностями» и из-за этого автоматически сам попадал в их разряд, информаторы Фино, Фурер, Борнибус и Жирофле со всей ответственностью выполняли возложенную на них работу и добывали на него улики.

В начале ноября 1897 года префект парижской полиции получил донесение анонимного осведомителя о том, что «анархисты снова обмениваются загадочными взглядами, и на это нужно обратить внимание». Префект дал распоряжение шефу полиции Эжену Андре «разузнать как можно больше об этих “загадочных взглядах”». «Мы давно о них знаем, – написал в ответ Андре, – и уже выявили различие между анархистскими лидерами, которые принадлежат к клану либертарианцев, и анархистами-индивидуалистами, которые на самом деле являются наполовину сутенерами и наполовину грабителями и всегда держатся на расстоянии от либертарианцев, – пояснил он. – Благодаря хорошей работе наших секретных агентов, мы имеем возможность знать обо всех передвижениях анархистов. Причем мы наблюдаем не только за местными, но и за анархистами-иностранцами. Мы знаем все об их адресах проживания и местах встреч, о способах связи и фальшивых документах, которыми они пользуются. Но, похоже, что сами анархисты заметили, что за ними ведется наблюдение, и поэтому стали более осторожными и подозрительными. Вот почему они окутывают себя такой великой тайной, шифруются на каждом шагу и даже самые банальные вещи сообщают друг другу с осторожностью – они уверены в том, что вчерашний друг сегодня может стать информатором. Половина анархистов теперь рассматривает другую половину как тайных агентов, нанятых полицией, – этим и объясняются их загадочные взгляды»[62].

Все эти документы заставили меня глубоко погрузиться в то тяжелое время, когда французское общество находилось под постоянным контролем полиции, а в стране главенствовали насилие и репрессии. И я невольно взглянула по-новому на картины Пикассо того периода.

Третья поездка Пикассо в Париж в октябре 1902 года стала для него, пожалуй, самой тяжелой и тревожной. Молодому художнику приходилось жить практически без средств, на грани нищеты. На его полотнах появлялись бледные, оцепеневшие проститутки, бездомные дети, нищие старики и отверженные женщины… Исчезло разнообразие красок, уступив место пронзительному по своей эмоциональности сине-голубому «холодному цвету скорби»[63]. Произведения Пикассо наполнились чувством потерянности, безысходности, тоски и одиночества.

6

«Завтрак слепого»

Я пишу слепого, сидящего за столом. В его левой руке хлеб, а правой он ощупывает кувшин с вином[64].

Пабло Пикассо Максу ЖакобуНачиная с 1900 года Пикассо, подобно генералу, разрабатывающему план сражения, детально продумывал свое вхождение в парижскую жизнь. Он собирался много работать, регулярно выставляться, затмить всех и обрести стабильность. Пикассо представлял, что ворвется в новое пространство, подобно метеору. Но он не думал, что ему придется продвигаться вслепую, словно в лабиринте. На его пути окажется слишком много препятствий: махинации арт-дилеров, трудности с оформлением документов, недоверие властей, излишнее внимание полицейских и безденежье. Он хотел поскорее освободиться от всего, что мешало бы ему достичь цели. Ради этого Пабло даже отказался от испанской фамилии отца (Руис), потому что фамилия матери (Пикассо), на его взгляд, звучала более нейтрально. Также он довольно быстро понял, что для того, чтобы освоиться в чужой стране, ему нужно прежде всего обзавестись надежными друзьями среди французов, которые помогали бы ему преодолевать языковой барьер и разбираться в бюрократических вопросах лучше других испанцев-эмигрантов.

Первым французом, с которым подружился Пикассо, был Макс Жакоб. Он родился в Бретани, был поэтом, гомосексуалистом, евреем и поэтому тоже в какой-то степени ощущал себя неприкаянным в Париже. Как и Пикассо, Жакоб постоянно находился в поисках новых миров, был очень чувствительным, сопереживающим и преданным.

«Это похоже на первую искру фейерверка! Такого рода живые звезды встречаются крайне редко, и ими могут быть только люди, предопределенные Богом. Он искусен во всех искусствах»[65], – описывал свои впечатления о Пикассо Макс Жакоб через несколько месяцев после их первой встречи. Жакоб с самого начала боготворил Пикассо и отзывался о нем с теплотой и восторгом. «Как только я познакомился с Пикассо, он мне сразу сказал, что я поэт. Это было одним из самых важных откровений в моей жизни, не считая откровения о существовании Бога», – признался Макс Жакоб в одной из своих бесед, состоявшихся в 1931 году[66].

А для Пикассо Макс Жакоб был не только другом, который с радостью поделился с ним своим жильем и теми скромными финансами, какие у него имелись. Жакоб стал его наставником и учил французскому языку по стихам Виньи и Верлена[32]. Более поздние заметки Макса Жакоба сохраняют яркость его первых впечатлений о художнике, и эти воспоминания можно читать почти как социологическое исследование:

«Пикассо.

Маленький, смуглый, коренастый,

Встревоженный, с темными пронзительными глазами,

С широкими жестами и маленькими руками.

Грубый, яркий, хаотичный,

Которому все рады за столом,

Но который не создан для Парижа…

Свирепый, как преступник,

В эспадрильях, старой кепке и рубашке из грубого хлопка, купленной за два франка на площади Сен-Пьер.

В мягкой маленькой старой шляпе, которую он надевает лишь для обедов с арт-дилером.

Элегантен во времена удачи,

А в остальное время пахнет псиной и краской.

Профессор Школы изящных искусств»[67].Пикассо познакомился с Максом Жакобом в июне 1901 года, через несколько дней после открытия выставки в галерее Воллара, и сразу привязался к нему. Вернувшись в Барселону, Пикассо отсылал своему французскому другу печальные письма о своей жизни, причем писал на французском, который знал еще плохо, и сопровождал послания рисунками. В июле 1902 года в одном из своих писем, сетуя на то, что обстоятельства не позволяют ему переехать в Париж, он описал контраст между парижской и каталонской творческой атмосферой. Пикассо огорчало, что ему приходится общаться с местными псевдохудожниками, рисующими «идиотские» картины на скучные, старомодные темы, и плохими писателями, сочиняющими бездарные книги. Пабло проиллюстрировал письмо небольшим наброском «Пикассо в Испании», на котором изобразил себя запертым в узком пространстве между церковью и ареной для корриды, словно попавшим в ловушку.

«Мой дорогой Макс, я давно не писал тебе, но это не значит, что я о тебе забыл. Я много работал, поэтому молчал. Мои друзья, местные художники, говорят, что в моих картинах слишком много души, но нет формы. Никто из них не сказал ничего вразумительного. Нет никакого смысла разговаривать с глупыми людьми, которые сами пишут плохие книги и рисуют глупые картины. Но такова жизнь – с этим ничего не поделаешь! Посылаю тебе свой рисунок: две сестры. Это набросок картины, которую я сейчас пишу. Шлюха из Сан-Лазара и ее мать. Прощай, мой друг. Пиши. Твой Пикассо»[68].

На неуклюжем, ломаном французском Пикассо как мог делился с Максом Жакобом разъедающей его изнутри болью: «Если я смогу здесь работать, то останусь. Но если увижу, что ничего у меня не получается, – уеду обратно в Париж»[69]. В Барселоне Пикассо чувствовал себя не в своей тарелке, словно был заключен в тюрьму. Но, помимо эстетической изоляции, больше всего его мучили тяжелые жизненные обстоятельства и безденежье.

«Я работаю изо всех сил. Возможно, скоро раздобуду немного денег и смогу поехать в Париж, но, когда это будет, я пока не знаю»[70], – сообщал он в письме от 29 августа 1903 года. Та же тема звучала и в письме от 6 августа 1903 года: «Я все время тружусь, но, к сожалению, не могу заниматься тем, что меня действительно интересует. И понятия не имею, когда смогу, потому что для этого нужны деньги…»

Все письма только о работе: «Посылаю новый рисунок – это набросок будущей картины. Я уже написал одну в этой же манере. Ты правильно делаешь, что ни с кем не встречаешься. Не стоит доверять мужчинам – они глупые и подлые. Лично мне они совсем не нравятся»[71].

Почти в каждом письме к Максу Жакобу Пикассо повторял, что ему очень не хватает общения с ним. «Это правда, я пишу тебе нечасто. Но поверь мне, это совсем не значит, что я тебя забыл. Это все из-за того, что я плохо знаю французский. Знал бы я его лучше, я бы писал каждый день, – признавался Пикассо в одном из посланий и тут же добавлял: – Ну хотя бы ты пиши мне чаще. Хорошо? Прощай, старина. С любовью, твой брат Пикассо»[72]. И еще: «Пиши, когда сможешь, я всегда радуюсь твоим письмам. Прощай, дорогой»[73].

Если он долго не получал вестей от Жакоба, то начинал беспокоиться и забрасывал письмами своих друзей, художника Луи Бержеро или скульптора Хулио Гонсалеса, которые имели возможность чаще ездить из Барселоны в Париж и обратно. «Амиго Пабло, – отвечал ему Гонсалес, – я видел Макса несколько дней назад, и он сказал, что как раз в тот день относил издателю твои рисунки. Если твои планы будут реализовываться так быстро, как он пророчит, ты меня сильно порадуешь. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я»[74].

Пикассо чувствовал себя подавленным. Его первые две поездки в Париж принесли неоднозначные результаты, и он испытывал муки одиночества и отчаяния. Третье (и самое мрачное) путешествие в столицу Франции в 1902 году тоже доставило ему гораздо больше разочарований, чем побед. Выставка, организованная Бертой Вайль, не получила такого большого резонанса, какой он ожидал. Он жил в борделях и грязных меблированных комнатах на левом берегу Сены, искал крышу над головой, словно бродяга. Ему постоянно приходилось выпрашивать деньги, а потом отбиваться от тех, кому он был должен. В тот период Макс Жакоб оказал ему ощутимую поддержку. Именно он помог Пикассо написать грамотное и вежливое послание владельцу отеля «Марокко», когда тот выселял его из номера за неуплату.

«Месье, в данный момент я не могу выплатить вам деньги, которые должен за аренду комнаты, но обещаю, что заплачу в течение четырех или пяти дней. Прошу Вас отнестись к моей просьбе с пониманием: в комнате остались мои вещи. И я очень надеюсь, что с ними ничего не случится за то время, пока я отсутствую. Даю Вам слово, месье, что через пару дней выплачу весь долг. Благодарю Вас за понимание! До свидания. Пабло Р. Пикассо, художник. Отправлено через месье Макса Жакоба, бульвар Вольтера, 150»[75].

На несколько месяцев Пикассо в буквальном смысле пришлось стать бездомным, прежде чем он обрел убежище у Макса, а затем вернулся в Барселону.

«Мой старый друг Макс, – напишет он позже, – вспоминаю наши дни, проведенные в твоей комнатушке на бульваре Вольтера: омлеты с фасолью и сыром бри, жареный картофель… экономия на всем, непроходящее уныние, встречи с соотечественниками-испанцами, о которых я вспоминаю с отвращением. Все это я помню очень хорошо. В Барселоне я, вероятнее всего, проведу всю зиму. Надеюсь, что буду работать. С любовью, твой старый друг Пикассо»[76].

Вскоре Макс Жакоб прислал ему письмо, в котором предложил остановиться у него хотя бы на время, пока Пикассо будет искать в Париже постоянное жилье. «Само собой разумеется, ты в любой момент можешь приехать ко мне. Моя комната в твоем полном распоряжении. Вдвоем мы здесь вполне поместимся – даже на одном матрасе. Я с нетерпением жду тебя. Только сообщи, на какой вокзал прибудешь. До скорого, дорогой»[77]. А несколько дней спустя, вдогонку, Макс Жакоб отправил ему еще одно письмо: «Постельных принадлежностей у меня предостаточно. Не беспокойся об этом. И ты меня совсем не стеснишь! Если же считаешь, что у меня тебе будет неудобно, то лучше сними номер в гостинице – только не останавливайся в меблированных комнатах! Все необходимое для сна я тебе дам. А мебель тебе вряд ли понадобится. До скорой встречи, дорогой. Макс. P.S. Захвати с собой мой чемодан – он мне нужен. Я сложу в него свои рукописи»[78].

Разве мог Пикассо после всего этого не привязаться к Максу Жакобу? «Дают ли тебе в твоей газете выходные или короткий отпуск? – спрашивал он у друга в ответном письме. – Если дают, то приезжай в Барселону, я буду счастлив увидеться с тобой»[79].

Четвертая попытка Пикассо покорить Париж, предпринятая вместе с Себастьяном Жуньером-и-Видалем[33] в 1904 году, принесла ему прорыв. «Пикассо постоянно возвращался в этот город. Именно в Париже его не только осуждали, но и обсуждали»[80], – напишет позже о том периоде Карлес Жуньер-и-Видаль. Харизма художника, его рвение к успеху и друзья в конце концов помогли ему надолго обосноваться во французской столице.

«Вскоре после своего приезда в Париж, вероятно, 6 мая 1904 года, Пикассо переехал в “Бато-Лавуар”. Он обзавелся кое-какой мебелью и необходимыми для хозяйства вещами: раскладушкой, матрасом, стулом, столом и тазиком (все это обошлось ему в восемь франков). Пабло нанял мальчишку-испанца, который довез на своей ручной тележке весь этот нехитрый скарб чуть ли не через весь Париж до нового жилища Пикассо на крутом холме Монмартра, на улице Равиньян. Пикассо пообещал пареньку пять франков за доставку вещей, и тот, обливаясь потом, тащил тележку в гору практически в одиночестве. Но когда они добрались до нужного адреса и речь зашла об оплате, Пикассо сказал, что, к сожалению, не сможет заплатить, потому что это были все его деньги, и если он их отдаст, то ему самому просто нечего будет есть»[81].

Прошло несколько месяцев. Так же, как когда-то давно, в 1900 году, Пикассо писал с Касагемасом общие письма своим друзьям братьям Ревентосам, так и сейчас он начал вести одну записную книжку на двоих с Максом Жакобом[82]. Они по очереди оставляли в ней свои впечатления: Макс записывал там свои стихи, а Пабло делал зарисовки. Пикассо и Макс Жакоб стали очень близки в этот период жизни. Они оба пытались пробить себе дорогу и продвигались вперед вслепую, не видя своего будущего. Вот так, наощупь, Пикассо шел к своей цели и в творчестве. Это прослеживается в одном из, пожалуй, самых трогательных его набросков будущей картины «Завтрак слепого», который он отправил Максу Жакобу еще в 1903 году. Тогда он коротко подписал рисунок: «Я пишу слепого, сидящего за столом. В его левой руке хлеб, а правой он нащупывает кувшин с вином»[83]. А позже, в 1935 году, эта тема зазвучит еще пронзительнее в его душераздирающей графической работе из цикла «Сюиты Воллара» – «Слепой Минотавр».

7

«Бато-Лавуар» и другие позорные жилища

В настоящее время Руис состоит под наблюдением полицейских Департамента гарнос[34].

Начальник полиции Рукье, архив главного управления полиции[84]В углу комнаты лежал пружинный матрас. У стены стояла старая чугунная печурка, на которой была установлена широкая глиняная миска, заменяющая раковину для умывания. Чуть поодаль располагался белый деревянный стол с лежащими на нем полотенцем и куском мыла. В другом углу примостился маленький черный сундучок, который можно было использовать как табурет, рядом с ним – плетеный стул, несколько мольбертов и приставленные к стене подрамники всех размеров с натянутыми на них холстами. Повсюду валялись кисти, тюбики с краской и склянки со скипидаром. Окно было без занавесок, а в ящике стола жила маленькая белая мышка, о которой Пикассо с нежностью заботился…»[85]

Это подробное описание мастерской художника принадлежит его музе и любимой женщине, Фернанде Оливье, с которой Пикассо прожил там около трех лет. После первых неудачных попыток обосноваться в столице он наконец-то обрел пристанище в студии своего барселонского друга Пако Дуррио, в здании, которое Макс Жакоб метко назвал «Бато-Лавуар» («баржа-прачечная»).

В течение пяти лет – с 1 апреля 1904 года по 1 сентября 1909 года – это место было единственным жилищем Пикассо. Дом напоминал собой тесный улей, в котором селилась довольно странная, разношерстная публика – бедные художники, иммигранты, бродячие артисты. И Пикассо был частью этой общины. Само по себе строение уже на тот момент было ненадежным и крайне ветхим, и потому неудивительно, что через несколько десятилетий оно было полностью уничтожено пожаром. «Месье, все мое имущество погибло в огне, дом разрушен, опорные балки сгорели, а лестница обвалилась, поэтому я не могу попасть в свою комнату. По этой причине я прошу Вас отменить в этом году мой налог на недвижимость»[86], – писал некий господин Мукьелли вскоре после катастрофы.

Это странное сооружение получило название «Бато-Лавуар» из-за своей внешней схожести со старыми баржами, на которых прачки стирали белье. Кроме того, в возникновении такого прозвища сыграло роль и развешенное прямо на окнах (больше было негде) постиранное белье. В регистрационном журнале Национального архива недвижимости это здание было записано по адресу «Париж, Монмартр, улица Равиньян, строение номер 13. Фасад дома одноэтажный, а с его противоположной стороны, выходившей на улицу Гарро, три этажа. Вся эта часть дома практически полностью деревянная, а под ней фундамент и погреб»[87]. Это было убогое, невероятно грязное местечко. Вот как описывает его Фернанда Оливье: «На втором этаже по обеим сторонам узкого коридора располагались отапливаемые при помощи печей-буржуек тесные комнатушки со скрипучими полами. На весь дом имелся единственный водопроводный кран и общий клозет. В нем не было освещения, а дверь не запиралась на засов и распахивалась при малейшем сквозняке, стоило только кому-то войти в дом с улицы или выйти наружу… Электричество и газ отсутствовали, что, впрочем, в те времена было нормой для многих старых жилых домов Парижа. От рассвета до поздней ночи это своеобразное общежитие было наполнено всевозможными звуками: разговорами, песнями, криками, сомнительными стонами, доносившимися из-за закрытых хлипких дверей, звоном ведер, в которые наливалась вода, смехом, плачем и руганью… В общем, ни о какой приватности там не могло быть и речи…»[88]

«Бато-Лавуар» – одно из тех постыдных жилищ, которые столица Франции предлагала своим иммигрантам и маргиналам. Там то и дело случались страшные пожары. Как полиция в те времена классифицировала жителей города? Она сортировала их по месту проживания: на тех, кто «арендовал обычное жилье; тех, кто жил в убогих отелях с меблированными комнатами («гарнисами»); и, наконец, тех, кто жил на речных баржах, в деревянных сараях, крытых передвижных повозках, трейлерах или приютах»[89].

Лачуги, ночлежки, притоны – существует довольно много терминов для описания такого рода маргинальных мест. В чем нельзя сомневаться, так это в том, что здание «Бато-Лавуар» принадлежало к той категории строений, которые заселялись людьми, находившимися в самом низу социальной лестницы. В настоящее время «Бато-Лавуар» является историческим памятником, а «в 1867 году этот барак принадлежал слесарю, который в 1899 году продал его некоему господину Тибувилю, а тот перестроил его под мастерские для художников. Возведенные в основном из дерева, эти мастерские изначально были ветхими и ненадежными. В 1978 году, после последнего пожара, на их месте соорудили новое здание, сохранив таким образом “Бато-Лавуар” как исторический объект»[90], – говорится в одном из документов архива Министерства культуры Франции.

В полицейском архиве Парижа я нашла две справки, датированные маем 1905 года. Они помогли мне выявить странную взаимосвязь, которую проводили полицейские между социальным статусом человека и его политическими взглядами. В одном из документов под номером 6420 в деле № 36 942 директор главного управления полиции Парижа давал распоряжение руководству полиции 18-го округа: «Прошу возобновить наблюдение за Пабло Руисом Пикассо, родившимся 25 октября 1881 года в Малаге (Испания) и с 18 июня 1901 года состоящим на учете Третьей бригады полиции. Необходимо установить его нынешние убеждения». За период с 1901 по 1905 год Пикассо дважды надолго уезжал в Барселону, и если и появлялся в Париже, то на очень короткий срок. Однако в глазах полиции он оставался неблагонадежным. В очередной раз вернувшись в столицу Франции и переехав в трущобы «Бато-Лавуар», Пикассо автоматически снова привлек к себе внимание полицейских. Так что же стояло за этим всплеском интереса к нему в мае 1905 года? Документ был написан 17 мая 1905 года и, несомненно, спровоцирован выставкой картин художника в галерее Серрюрье, которую организовал критик Шарль Морис[35]. Он упомянул Пикассо в статье, опубликованной 15 марта 1905 года в литературных журналах Le Mercure de France и La Plume. Схема ничем не отличалась от той, что была применена в июне 1901 года, когда после выставки Пикассо в галерее Воллара на него завели досье. Этот же прием будет снова использован в июле 1932 года во время ретроспективы работ художника в галерее Жоржа Пети[36].