Полная версия

Прометей № 5. Смерть Ленина

Далее по этому поводу в декабре 1901 г. В.И. Ленин писал в «Искре», что «не взяв в свои руки руководство общедемократическим движением, социал-демократия не может свергнуть самодержавия» [Ленин В.И. ПСС, Т. 5, сс. 365].

В предисловии к программной работе «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения», написанной в январе 1902 года, Ленин вновь подверг критике журнал «Рабочее дело», который «в одно и тоже время преподносит нам заявление: «мы думаем, что задачей социал-демократии не может и не должно быть противодействие подъему террористических настроений» («Р.[абочее] Д.[ело], № 10, С. 23), и резолюцию съезда (зарубежных российских социал-демократических организаций. – О. Х.):

«Систематический наступательный террор съезд признает несвоевременным». «Как это замечательно ясно и связно! – иронизировал Ленин, – Не противодействуем, но объявляем несвоевременным, притом объявляем так, что несистематический, а оборонительный террор «революцией» не отменяется!» [Ленин В.И. ПСС, Т. 6, с. 73].

Понятно, что в работе, призванной стать своего рода «альфой и омегой» партии, требовалось дать ясный и недвусмысленный ответ на отношение этой партии к терроризму. Причем ответ этот не мог быть лишь для «внутреннего употребления», а должен был стать составной частью партийной идеологии.

И, разбирая одну из публикаций того времени, Владимир Ильич дает обстоятельный ответ всей «философии терроризма», которой, по его мнению, страдали тогдашние, да и многие нынешние, «революционисты». Отметим попутно, что эта «критика из прошлого» объективно оказывается направленной и против эсеровской и бакунинской апологии терроризма, которая, по нашему мнению, служила также и идейно-теоретической основой для «левого терроризма» 1950–1980‑х годов прошлого века на Западе.

В.И. Ленин писал: «Очень интересно отметить ту особенную аргументацию в защиту террора, которую выдвинула «Свобода» (журнал одной из революционно-социалистических групп российских эмигрантов, издававшийся в Швейцарии – О.Х.). Устрашающую роль террора она «совершенно отрицает»…, но зато выдвигает его «эксцитативное (возбуждающее) значение». Это характерно, во-первых, как одна из стадий разложения и упадка того традиционного (до социал-демократического) круга идей, который заставляет держаться за террор. Признать, что правительство теперь «устрашить», – а следовательно, – и дезорганизовать, – террором нельзя, значит, в сущности, совершенно осудить террор как систему борьбы, как программой освещаемую сферу деятельности. Во-вторых, это образец непонимания наших насущных задач в деле «воспитания революционной активности масс». «Свобода» пропагандирует террор как средство «возбуждать» рабочее движение, дать ему «сильный толчок». Трудно себе представить аргументацию, которая бы более наглядно опровергала сама себя! Неужели, спрашивается, в русской жизни мало еще таких безобразий, что нужно выдумывать особые «возбуждающие» средства?» [Ленин В.И. ПСС, Т. 6, сс. 76–77].

По ироничному ленинскому определению, «революционисты» пасуют перед господствующим кустарничеством, не верят в возможность избавления от него, не понимают нашей первой и самой настоятельной задачи: создать организации революционеров…» [Ленин В.И. ПСС, Т. 6, С. 105].

И вновь возвращаясь к казавшейся ему крайне актуальной критике идеологии террора, Ленин пишет: «Группа «Свобода», внося в программу в программу террор, тем самым зовет к организации террористов, а такая организация действительно отвлекла бы наше войска от сближения его с толпой, которая еще, к сожалению, не спрашивает или мало спрашивает нас о том, когда и как открывать военные действия» [Ленин В.И. ПСС, Т. 6, С. 175].

В связи с опубликованием Донским комитетом РСДРП прокламации «К русским гражданам» по поводу убийства эсерами министра внутренних дел Д. Сипягина Владимир Ильич рекомендовал не впадать «в ту ошибку, которую делают социалисты-революционеры. На первый план социал-демократы выдвигают рабочее (и крестьянское) движение. Требования к правительству они ставят от имени рабочего класса и всего народа (здесь и далее курсив мой, – О.Х.), а не связывают их с угрозой дальнейших покушений и убийств» [Ленин В.И. ПСС, Т. 6, с. 371].

В мае 1902 года в опубликованной в «Искре» статье «Смерть Сипягина и наши агитационные задачи» Г.В. Плеханов, предупреждая об опасности «заражения идеей террора», писал: «Русское «общество» опять переживает теперь то оппозиционное настроение, в котором оно находилось лет двадцать тому назад и благодаря которому оно сочувствовало «террористической борьбе» партии Народной воли… Некоторые социал-демократы начинают поговаривать о том, что демонстрации обходятся слишком дорого и что террористические действия скорее поведут к цели. Опыт семидесятых годов показал, что от таких разговоров недалеко и до мысли о „систематическом терроре“. Но тут и заключается серьезная опасность для нашего освободительного движения. Если бы это движение стало террористическим, то оно тем самым подорвало бы свою собственную силу. Его сила состоит в том, что идея политической свободы, увлекавшая некогда одну интеллигенцию, проникла в некоторые слои рабочего класса. Сознательная часть пролетариата является теперь самым надежным борцом за политическую свободу… Терроризм при наших нынешних условиях привел бы к тому, что из нее (революционной армии рабочего класса – О.Х.) выделились бы и слились бы с терроризмом отдельные личности и группы личностей, вся же остальная масса ее стала бы гораздо менее активной». [14].

Как видим, Г.В. Плеханов повторяет основные доводы Ленина, что можно считать общей позицией будущей группы большевиков и ЦК РСДРП по вопросу о терроризме и отношению к нему.

Правда, в следующем номере «Искры» в сообщении о том, что по приказу виленского губернатора фон Валя были избиты участники первомайской демонстрации, упоминалось, что «вполне достойным и при данных условиях необходимым ответом явилось произведенное 5‑го мая покушение на фон Валя» (губернатор Вильно был легко ранен, а покушавшийся на него Г.Д. Леккерт впоследствии казнен. – О. Х.).

Однако даже столь краткое замечание в статье вызвало резкие возражения со стороны Г.В. Плеханова, в связи с чем Ленину пришлось специально разъяснить, что эта строчка стала вынужденным компромиссом, поскольку члены редколлегии Ю.О. Мартов и В.И. Засулич посчитали необходимым выразить «моральную солидарность» с Леккертом [Ленин В.И. ПСС, Т.46, с. 449].

По просьбе Ленина Плеханов подготовил для очередного номера «Искры» пространную статью «Русский рабочий класс и полицейские розги», в которой, в частности, подчеркивал: «герой погиб, но иго царизма по-прежнему давит на израненные плечи рабочего класса, и по-прежнему розги угрожают всему трудящемуся населению России за малейшее проявление самосознания и независимости. Как избавиться от этой угрозы, одно существование которой есть кровная обида всему трудящемуся населению?

Наша ближайшая практическая задача не в том, чтобы карать отдельных слуг царя, – мы все равно не в состоянии были бы покарать каждого из них, – а в том, чтобы вообще отбить у правительства охоту отвечать на демонстрации розгами».

На покушение Леккерта откликнулся и Виктор Михайлович Чернов, один из лидеров партии социалистов-революционеров. В статье «Террористический элемент в нашей программе», соглашаясь с Лениным относительно того, что «вопрос о своевременности или несвоевременности, вреде или пользе террористических действий вновь возродился в революционной литературе», он заявлял: «Сколько ни высказывалось сомнений, сколько возражений ни выставляли против этого способа борьбы партийные догматики, жизнь в который раз оказывалась сильнее их теоретических предубеждений, террористические действия оказывались не то что просто «нужными» и «целесообразными», а необходимыми, неизбежными» [15].

Здесь мы видим прямо противоположную точку зрения на террор, которой придерживались члены партии социалистов-революционеров: «Даже «Искра», выставившая в последнее время (см., например, № 20 от 1‑го мая), положения, что терроризм изолирует революционную партию и тем «обрекает ее на поражение», «террор мешает организации, а, следовательно, и вообще политическому воспитанию рабочих», – даже «Искра» не может закрывать глаза на действительность, и все ею сообщаемые фактические известия идут вразрез с принципиально антитеррористической тенденцией газеты… Но «Искра» против террора. Ей кажется почему-то, что такой поворот в современном революционном движении… «означал бы его сужение и грозил бы ему неудачей»» [16].

Полемика большевиков с эсерами продолжалась и позднее.

В июле 1902 г. Ленин писал: «ставя в свою программу террор и проповедуя его как средство политической борьбы в современной ее форме, социалисты-революционеры приносят этим самым серьезный вред движению, разрушая неразрывную связь социалистической работы с массой революционного класса… Организация террористических актов отвлекает наши крайне немногочисленные организаторские силы от их трудной и далеко еще не выполненной задачи организации революционной рабочей партии, что на деле террор социалистов-революционеров является не чем иным как единоборством, всецело осужденным опытом истории. Даже иностранные социалисты начинают смущаться той крикливой проповедью террора, которую ведут теперь наши социалисты-революционеры… Эти вредные иллюзии могут привести только к быстрому разочарованию и к ослаблению работы по подготовке натиска масс на самодержавие» [Ленин В.И. ПСС, Т. 6, сс. 375–376].

В августе и сентябре того же года «Искра» (№ 23 и 24) поместила статью Ленина «Революционный авантюризм», в которой, констатируя «новый поворот к террору в настроениях некоторых революционеров», он подчеркивал: «социалисты-революционеры наивно не замечают того, что их склонность к террору связана самой тесной причинной связью с тем фактором, что они с самого начала стали и продолжают стоять в стороне от рабочего движения, не стремясь даже сделаться партией ведущего свою классовую борьбу революционного класса» [Ленин В.И. ПСС, Т. 6, сс. 380–384].

В ноябре («Искра» № 26) В.И. Ленин вновь бичует «голоса в пользу повторения старой тактики отдельных политических убийств как необходимого и обязательного в настоящее время приема политической борьбы», «нелепость и вред предпринятой социалистами-революционерами попытки реставрировать народовольчество со всеми его теоретическими и тактическими ошибками (выделено мной, – О.Х.) [Ленин В.И. ПСС, Т. 7, сс. 58–59].

Летом 1903 года Ленин подготовил ко II съезду РСДРП специальную резолюцию, посвященную вопросу о терроре, в которой говорилось: «Съезд решительно отвергает террор… как способ политической борьбы, в высшей степени нецелесообразный…, отвлекающий лучшие силы от насущной и настоятельно необходимой организационной и агитационной работы, разрушающий связь революционеров с массами революционных классов населения, поселяющий и среди самих революционеров и среди населения вообще самые превратные представления о задачах и способах борьбы с самодержавием» [Ленин В.И. ПСС, Т. 7, С. 251].

Газета «Вперед», ставшая преемницей большевистской «Искры», в редакционной статье в декабре 1904 г. писала по поводу убийства министра внутренних дел В.К. Плеве: «И чем удачнее было это террористическое предприятие, тем ярче подтверждает оно опыт всей истории русского революционного движения, опыт, предостерегающий нас от таких приемов борьбы, как террор. Русский террор был и остается специфически интеллигентским способом борьбы. И что бы ни говорили нам о важности террора не вместо народного движения, а вместе с ним, факты свидетельствуют неопровержимо, что у нас индивидуальные политические убийства не имеют ничего общего с насильственными действиями народной революции. Массовое движение в капиталистическом обществе возможно лишь как классовое рабочее движение. У нас так часто встречается сочувствие террору среди радикальных (или радикальничающих) представителей буржуазной оппозиции. Неудивительно, что из революционной интеллигенции особенно увлекаются террором (надолго или на минуты) именно те, кто не верит в жизненную силу пролетариата и пролетарской классовой борьбы» [Ленин В.И. ПСС, Т. 9, С. 130].

В вышедшей в феврале 1905 г. редакционной статье в № 7 «Вперед» Ленин писал, что социал-демократия России «боролась всегда не только против террора, но и против тех шатаний в сторону террора, которые обнаруживали не раз представители интеллигентского крыла нашей партии. Как раз поэтому спорила против террора и «старая» «Искра», когда она писала в № 48 «теперь же, когда демонстрации переходят в открытое сопротивление власти, наш старый терроризм перестает быть исключительно смелым приемом борьбы. Теперь героизм вышел на площадь; истинными героями нашего времени являются теперь те революционеры, которые идут во главе народной массы…» [Ленин В.И. ПСС, Т. 9, сс. 276–277].

Как видим, вопрос об отношении к политическому терроризму в России в начале ХХ века обсуждался весьма активно, причем далеко не большевики были его апологетами и пропагандистами.

В июле 1908 г. в «Пролетарии» [17] вновь критикуется эсеровская газета «Знамя труда» за «перепев на тысячу ладов призывов к террору, за неумное, неумелое, наивное приспособление к этому якобы новому, а на деле старому и очень старому и очень старому приему взглядов на революцию, на массовое движение, на значение партии вообще и т. д.» [Ленин В.И. ПСС, Т. 17, С. 140].

В 1910 г. в статье «Уроки революции» в качестве первого и основного урока революции 1905 года Ленин называет тот, что «никакая героическая борьба одиночек-террористов не могла подорвать царского самодержавия» [Ленин В.И. ПСС, Т. 19, с. 419].

В резолюции совещания ЦК РСДРП в 1913 г. отмечалось, что «партия социалистов-революционеров продолжает официально отстаивать террор, история которого в России совершенно оправдала социал-демократическую критику этого метода борьбы и закончилась крахом» [Ленин В.И. ПСС, Т. 2, с. 60].

В речи на съезде швейцарской Социал-демократической партии в ноябре 1916 г. Ленин вновь подчеркивал, что «опыт революции и контрреволюции в России подтвердил правильность более чем двадцатилетней борьбы нашей партии против террора как тактики» [Ленин В.И. ПСС, Т. 30, С. 183].

А в интервью корреспонденту шведской газеты «Фолькете дагблат политикен» 1 мая 1918 г. он вновь отмечал, что история русской революции показывает, что партия всегда прибегает к индивидуальному террору, если она не пользуется поддержкой масс» [Ленин В.И. ПСС, Т. 36, с. 482].

В мае 1920 г. в обращенной к делегатам II Конгресса Коминтерна книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» В.И. Ленин в числе уроков российской социал-демократии счел нужным особо подчеркнуть, что «в 1900–1903 годах, когда закладывались основы массовой партии… большевизм воспринял и продолжил борьбу с партией, всего более выражавшей тенденции мелкобуржуазной революционности, именно с партией «социалистов-революционеров», по трем главным пунктам. Во-первых, эта партия отрицавшая марксизм, упорно не хотела (вернее, пожалуй, будет сказать: не могла) понять необходимость строго объективного учета классовых сил и их взаимоотношения перед всяким политическим действием. Во-вторых, эта партия видела свою особую «революционность» или «левизну» в признании ею индивидуального террора, покушений, что мы, марксисты, решительно отвергали» [Ленин В.И. ПСС, Т. 41, сс. 15–16.].

Такой вывод, и такой урок для коммунистов делал признанный лидер российской социал-демократии.

Поскольку нередко и сегодня еще доводится слышать о том, что, якобы, коммунисты в последующие годы «героизировали» террористов-эсеров. Для опровержения подобных суждений и утверждений представляется достаточным обратиться к главному историко-идеологическому документу 1930–1950‑х годов – «Краткому курсу истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)».

В нем подчеркивалась ошибочность, бесполезность политического терроризма исторических предшественников социал-демократов: «Убийством отдельных лиц нельзя было свергнуть царское самодержавие, нельзя было уничтожить класс помещиков. На месте убитого царя появился другой – Александр III, при котором рабочим и крестьянам стало жить еще хуже. Избранный народниками путь борьбы с царизмом посредством отдельных политических убийств, посредством индивидуального террора был ошибочным и вредным для революции» (выделено мной. – О. Х.) [18].

На наш взгляд, в этих словах прослеживается сходство с антитеррористической аргументацией, ранее представленной в цитируемой работе Л.А. Тихомирова. Далее в «Кратком курсе истории ВКП(б)» вновь подчеркивалось, что «Ленин в ряде своих работ этого периода (конца XIX – начала XX века. – О. Х.), подвергал критике те средства политической борьбы народников, которыми пользовалась основная группа народников – народовольцы, а позднее – продолжатель народников – эсеры, в особенности тактику индивидуального террора. Ленин считал ее вредной для революционного движения, так как она подменивала борьбу масс борьбой одиночек-героев. Она означала неверие в народное революционное движение» [19].

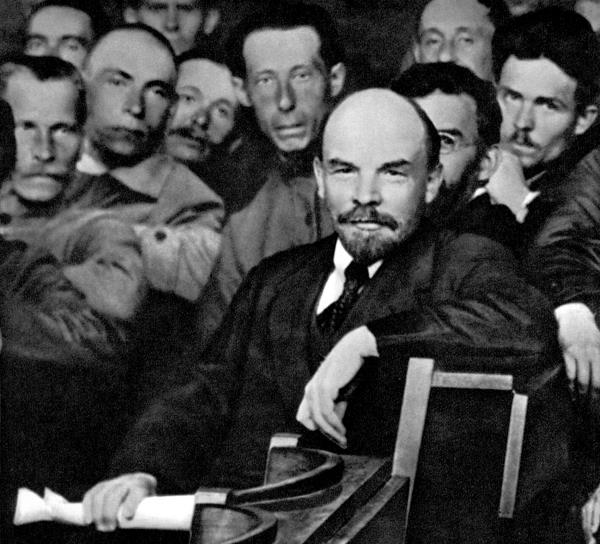

В.И. Ленин среди делегатов III конгресса Коминтерна. 1921 г.

Предпринятый нами исторический экскурс показывает, что проблемы терроризма и борьбы с ним не только волновали, но и широко обсуждались в российском обществе еще в конце позапрошлого и в начале прошлого века. К сожалению, содержание этой дискуссии оказывается актуальным для нашей страны и сегодня. Вот почему анализ воззрений идеологов большевизма на место терроризма в общественной жизни страны не утратил своей злободневности и сегодня.

В статье «О «терроризме» и опять о наших партиях» [20] ее авторы обоснованно констатировали, что «с первых лет возникновения научного социализма он (В.И. Ленин – О. Х.), постоянно боролся против тактики личного террора (направленного против отдельных ненавистных представителей и слуг капитала), именно с разоблачения бесполезности и вредности проповедуемого народниками массового террора против царя и его слуг началась теоретическая борьба российских марксистов. Но, в тоже время, ставшая хрестоматийной фраза «Мы пойдем иным путем!», известная больше, чем теоретические работы Плеханова (и затем и самого Ленина) против терроризма народников, эсеров и анархистов, но она верно отражает отношение социал-демократов к индивидуальному террору».

Источники и примечания:

1. См. История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях. / Автор-составитель О.В. Будницкий / Ростов-на-Дону. 1996, С. 16.

2. Гейфман А. Революционный террор в России. 1894–1917 гг. М., 1997, сс. 121–174. Рецензию на исследование Гейфман см.: Отечественная история. М., 1995, № 5, сс. 185–189.

3. Ульянов (Ленин) В.И. Полное собрание сочинений (ПСС) Т. 5 С. 11.

4. Гейфман А. Революционный террор в России. 1894–1917 гг. М., 1997, сс. 138–171.

5. Политическое просвещение. М., 2003, № 2 (14), С. 15.

6. См.: например, Спиридович А.И. Партия социалистов-революционеров и ее предшественники. 1886–1916. Издание второе, дополненное. Петроград, 1918, сс. 2–4.

7. Позицию Энгельса и Маркса по вопросу о терроре Х. Линке подытоживает следующим образом: – индивидуальный террор не разрушает государственную систему, но во всяком случае ведет к замене руководящих персон и таит в себе опасность, что атакуемый режим, оброняясь, станет еще более жестоким и репрессивным; – опыт показывает, что при применении террора убивают больше не причастных к нему лиц из числа того самого народа, за интересы которого якобы ведется борьба, чем действительно виновных в его угнетении; – террор не воодушевляет угнетенные массы, но делает их недееспособными и обостряет чувство бессилия и апатию. Подытоживая эти возражения, Х. Линке считает, что их можно привесвести к одному к одному общему знаменателю: индивидуальный терроризм, то есть террор против конкретных лиц, «больше чем преступление, это – политическая ошибка». – см.: Линке Х. Корни терроризма в России и Германии: общие черты и различия. // Проблемы терроризма. М., 1997, С. 138.

8. See: Wardlaw G. Political terrorism. Theory, tactics and counter-measures. Cambridge, 1989, p. 23.

9. Ленин / Ульянов / В.И. Полное собрание сочинений. 5‑е издание. Т. 2, с. 439. Далее по тексту статьи в квадратных скобках будут указываться соответствующие тома и страницы этого издания.

10. Цитируется по: История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях…, С. 18.

11. Здесь и далее цитируется по: Тихомиров Л.А. Критика демократии. Статьи из журнала «Русское обозрение» 1892–1897 гг. М., 1997, С. 27.

12. Там же, С. 27.

13. Там же, с. 36.

14. Искра, № 20, 1 мая 1902 г.

15. Цитируется по: История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях…, сс. 192–193.

16. История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях…, сс. 198–199.

17. «Пролетарий» – в 1906–1909 гг. еженедельная нелегальная газета большевистской фракции РСДРП.

18. История ВКП(б). Краткий курс. М., 1938, С. 12. Учитывая, что данное издание является библиографическим раритетом, отметим также, что все указываемые нами положения присутствуют на тех же самых страницах репринтного воспроизведения «стабильного издания 30‑х – 40‑х годов «История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1997.

19. Там же, С. 21.

20. Газета «Момент истины», № 1 (35), январь 1998 г.

Владимир Николаевич Литов (В.Н. Лизун),

доктор политических наук, профессор

Ленин, социализм и современная Россия

«Ленин и теперь живее всех живых. Наше знанье, сила и оружие».

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой становления и развития системы диктатуры пролетариата в СССР – основы советской государственности – в условиях форсированного строительства социализма, а также практического претворения в жизнь ленинского учения о государстве в противоречивой обстановке 1930–1950‑х гг. Особое внимание уделяется влиянию на указанные выше процессы «Сталинской» 1936 г. Конституции СССР.

Ключевые слова: Маркс, Ленин, социалистическое государство, Советская власть, социализм, Сталин, Конституция СССР 1936 г.

Сталин недаром назвал Маяковского лучшим поэтом того раннего советское времени, когда строился социализм. Приведенные выше его строки точно выражают то, что называется исторической истиной. Причем истиной, справедливость которой со временем становится все более очевидной. Недаром тираж его произведений занимает первые строчки в мире многие десятилетия, и эта закономерность будет сохраняться и впредь.

И вот интересная особенность. Нынешняя российская элита уже официально признает Сталина выдающимся деятелем, много сделавшим для страны. Хотя совсем недавно она же представляла его в виде кровавого деспота и тирана, уничтожившего десятки тысяч невиновных людей. А вот к Ленину ее позиция не смягчилась, Он по-прежнему кровавый диктатор, террорист и разрушитель Великой России, ненавидевший свою страну и заложивший атомную бомбу под ее территориальную целостность. Но ведь Сталин по сути реализовал разработанный Лениным план социалистических преобразований и был его самым верным и преданным учеником. «То я, а то Ленин», – сказал он, отказываясь от повышения тиража своих книг, когда ему предлагали сделать это, ссылаясь на огромные тиражи ленинских произведений. А ведь это говорилось в 1948 году, когда Сталин достиг апогея своего влияния и славы и мог издавать свои произведения любыми, даже самыми космическими тиражами. Спрашивается, в чем дело? А в том, что Ленина боятся больше Сталина, понимая, что учитель куда опасней ученика, даже самого талантливого и преданного своему делу.

О Ленине как общепризнанном вожде угнетенных масс, как главном архитекторе социалистического строительства и великом государственном деятеле написано много. Он весь в делах, как рыба в чешуе, как образно выразился по этому поводу Максим Горький. В данной статье речь пойдет о том, на что мало обращалось и обращается внимания. Даже в советский период засушившие до омертвелых догм живое марксистско-ленинское учение сусловские идеологи старались не касаться этой темы, всячески замалчивая ее. Речь идет о противоречиях, включая и антагонистические, внутри самого социализма, о враждебных новому строю силах и веяниях, которые могли привести к его крушению. Но впервые вопрос об этом поднял именно Ленин.

Даже сегодня, когда в России произошла буржуазная реставрация, нет ответа на вопрос, почему не удержался по-настоящему справедливый социально-политический строй, о котором лучшие умы человечества мечтали в течение всего периода его существования. Сколько теорий, концепций, разного рода идеологических и конспирологических схем выдвинуто и продолжает выдвигаться. А глубже и точнее всех причины развала социалистического государства и неизбежной капиталистической реставрации на его развалинах определил именно Ленин. Приведем сначала прямые выдержки из его основных программных произведений, относящихся к этой теме.