Полная версия

Прометей № 5. Смерть Ленина

А что бы было, если бы реформа удалась и кулацкий слой в российской деревне оказался бы крепким и жизнеспособным, а главное – многочисленным? Те, кто в наши дни создает культ П.А. Столыпина, обычно отвечают известной фразой самого реформатора, брошенной им в адрес революционеров: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия». Вот только мало кому приходит в голову, что эта «Великая Россия» была бы фашистской.

Не секрет, что Столыпин брал за образец путь «прусского капитализма». Как уже говорилось, он хотел создать в русской деревне класс – «крепких хозяев», буржуа из народа (союзников таких же городских «хозяйчиков» и лавочников), которые остановили бы лавину крестьянской и городской, «интеллигентской» революции. В Германии (а также в Италии, Испании и других странах периферии капитализма) так все и сложилось: к началу 1930‑х гг. в немецкой деревне окончательно господствовал кулак и середняк (напомню, доля кулацких и середняцких хозяйств составляла 35 % от общего числа, а бедняцких – 25 %). В городе тоже преобладали средние слои (служащие, ремесленники, торговцы), настроенные скорее консервативно. Именно поэтому коммунистической революции родине Маркса и Энгельса удалось избежать. Однако теперь, глядя из XXI века, мы знаем, что принесли Германии эти «крепкие хозяева». В 1933 году они в массовом порядке проголосовали за Адольфа Гитлера.

Можно не сомневаться, что, если бы Столыпин добился своей цели, схожая судьба ждала бы и Россию. Объективно эта реформа готовила социальную базу русского фашизма. Современники, кстати, интуитивно понимали это. Не случайно известный политик-черносотенец Василий Шульгин с гордостью называл Столыпина «предтечей Муссолини». Он писал: «“Освободительное движение” 1905 года еще и потому не разыгралось в революцию, которая наступила двенадцать лет спустя, что вырождение русского правящего класса тогда не подвинулось еще так далеко. В нем нашлись еще живые силы, сумевшие использовать народное патриотическое движение, то есть “низовую контрреволюцию”, до организованного отпора разрушителям и поджигателям России. В частности, нашелся Столыпин – предтеча Муссолини».

Шульгин имел в виду, что Столыпин, как и Муссолини, выступил как лидер контрреволюции, но фраза эта гораздо глубже и содержательней. Ведь, как уже сказано, Столыпин, может, сам того не желая (поскольку по своим взглядам он был умеренным либералом-государственником), готовил почву для политического движения и строя, подобного итальянскому фашизму или немецкому национал-социализму.

А кто сыграл бы роль самого русского Муссолини, а то и русского Гитлера? Это можно попытаться угадать по эволюции русской белогвардейской эмиграции.

Если в старшем поколении эмигрантов еще немало было деятелей с либеральным мировоззрением (Милюков, Набоков, Керенский) и сочувствовавших им, то среди эмигрантской молодежи («младороссы», «национал-максималисты») мы видим уже остро критическое отношение к «идеалам 1789 года» и явный интерес к итальянскому фашизму, впрочем, вкупе пока еще с критикой его примитивного национализма и этатизма. Представители же второго поколения эмигрантов или близки к фашистам и нацистам до неразличимости (как «нацмальчики», будущие «энтээсовцы»), или прямо объявляют себя русскими фашистами и национал-социалистами (как Константин Родзаевский).

Так что если бы России было отведено 20 лет, о которых мечтал Столыпин, то аккурат к 1926 году какой-нибудь Казембек организовал бы поход младороссов на Петербург, который бы закончился дуумвиратом Главы (как официально именовался вождь партии младороссов) и императора Михаила Второго, или просто и цивилизованно председатель Всероссийской фашистской партии Родзаевский победил бы на выборах в Думу.

Впрочем, даже неудача реформы Столыпина полностью не закрывала России фашистский путь развития. Не появись на сцене истории Ленин и большевики, крестьянская революция захлебнулась бы, не обретя руководство в лице городской, сильной, организованной партии. И тогда к власти пришла бы единственная дееспособная в период Гражданской войны небольшевистская сила – конечно, имеются в виду белые военные диктаторы вроде Колчака и Врангеля. Трансформация их самих либо фигур из их ближайшего окружения в русских фашистов была бы лишь делом времени. Вспомним, что политическим наставником Константина Родзаевского – создателя зарубежной русской фашистской партии, являлся бывший член правительства Колчака Георгий Гинс, а одним из руководителей врангелевского РОВС (Российский общевоинский союз) был генерал фон Лампе, в годы Второй мировой войны активно сотрудничавший с нацистами и даже вошедший в 1944 году в состав власовского КОНР (Комитет освобождения народов России).

Если бы лавина крестьянского восстания 1917 года захлебнулась, большевистская революция в городах была бы подавлена (в 1905–1906 гг. так и произошло) и эти, и подобные им лица непременно вошли бы в круги высших руководителей постреволюционной России…

5.Коммунисты провели в России успешную модернизацию, приняв страну с сохой и оставив ее с современной промышленностью, космическими кораблями и атомным оружием. Фашисты – лично я в этом ничуть не сомневаюсь – привели бы Россию к краху. Россия, в отличие от Италии, Испании, Японии, – многонациональная страна. Фашистская идеология построена на доведенном до крайней степени национальном эгоизме, и для многонациональной страны такая идеология, очевидно, крайне опасна. В Германии в начале 1930‑х гг. жили около 500 000 евреев (из почти 66 миллионов граждан Германии). Превращение немецкого нацизма в государственную идеологию, определяющую политику государства, привело к разнообразным формам дискриминации евреев, а затем и к катастрофе Холокоста. В Российской империи к 1914 году проживало лишь 73, 3 % славян (из них русских, или, как тогда их называли, великороссов, – 44, 6 %). Понятно, что русский национализм был не той идеологией, которая могла спаять воедино столь лоскутное в этническом отношении пространство. Скорее наоборот – Гражданская война показала, что именно идеология русского национализма, даже в его либеральном, умеренном варианте, которая была взята на вооружение белыми правительствами, отпугнула от белых и украинцев, и народы Кавказа, и татар с башкирами. Яркий пример – Башкирское войско, которое первоначально воевало на стороне Колчака, но, когда «верховный правитель» твердо заявил, что никаким национальным автономиям после победы над большевиками не бывать, башкиры почти в полном составе перешли на сторону красных; ведь Ленин обещал подписать с лидерами башкир договор о создании БАССР – и обещание свое сдержал.

Думаю, вполне очевидно, что победа русского фашизма сделала бы распад страны лишь вопросом времени. Центральное правительство в лучшем случае удержало бы территорию этнографической Великороссии и Сибирь (удержание Дальнего Востока при наличии сильной Японии было проблематичным). А ведь и такая Россия также заселена далеко не одними русскими, что сделало бы заметно уменьшившееся российское государство тоже крайне нестабильным.

Особого внимания заслуживает положение с «еврейским вопросом» при таком развитии событий. Протофашистские русские организации вроде разных вариаций черносотенцев, как известно, были крайними антисемитами. На совести белых армий – также многочисленные еврейские погромы. Причем речь не о стихийных действиях низших чинов, как иногда пытаются доказать. Идеологи белого движения тоже были далеко не юдофилами. Самый известный философ «белой идеи» Иван Ильин в своей статье «Национал-социализм. Новый дух», написанной в 1933 году, сразу после прихода Гитлера к власти, зная о начавшейся дискриминации и травле евреев Германии и о возмущении этим за границей, защищал гитлеровцев: «Европа не понимает национал-социалистического движения. Не понимает и боится… Нам, находящимся в самом котле событий, видящим все своими глазами, подверженным всем новым распоряжениям и законам, становится нравственно невозможным молчать. Надо говорить; и говорить правду… Мы советуем не верить пропаганде, трубящей о здешних “зверствах”… Что сделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе…» Несколькими строками ниже Ильин прямо поддерживает Гитлера в его преследовании евреев: «…я категорически отказываюсь расценивать события последних трех месяцев в Германии с точки зрения немецких евреев, урезанных в их публичной правоспособности, в связи с этим пострадавших материально или даже покинувших страну. Я понимаю их душевное состояние; но не могу превратить его в критерий добра и зла, особенно при оценке и изучении таких явлений мирового значения, как германский национал-социализм. Да и странно было бы; если бы немецкие евреи ждали от нас этого. Ведь коммунисты лишили нас не некоторых, а всех и всяческих прав в России; страна была завоевана, порабощена и разграблена…»

В.И. Ленин с группой командиров обходят строй войск всевобуча, 25 мая 1919 г.

Из этих слов главного идеолога белых ясно видно, что бы стало с российскими евреями, если бы в гражданской войне победили белые армии. Как минимум, официальное установленное государством объявление негражданами и запрет на профессии, прозябание. А вероятнее всего – многочисленные погромы и беззаконные расправы, массовые аресты, помещение в концлагеря и расстрелы по обвинению в участии в революционной деятельности.

Отсюда вытекает еще один важный вывод. Не победи в России социалистическая революция и пойди наша страна в начале ХХ века по пути фашистской модернизации, она могла бы стать союзницей фашистской Италии, а затем и нацистской Германии. Вторая мировая война все равно бы произошла, но в ней столкнулись бы Германия, Россия, Италия и Япония с Великобританией и США. И еще неизвестно, что было бы хуже для нашей страны – поражение антизападного блока, которое привело бы к расчленению России на сферы влияния между державами-победительницами, как это произошло в нашей реальности с побежденной Германией, или победа стран «оси».

Наконец, фашистская модернизация России оказалась бы, вероятнее всего, гораздо менее радикальной и глубокой, чем коммунистическая. Такие страны, как Италия или Испания, конечно, превратились при Муссолини и Франко из аграрных в индустриальные, но все равно остались отсталыми, странами периферии мирового капитализма (немецкая модернизация была более внушительной, но у нее был хороший задел еще со времен Германии кайзеров). Так что все равно далеко бы было этой «альтернативной России» до космических кораблей и атомного оружия…

6.Философ Лейбниц однажды заявил, что мы живем в лучшем из возможных миров. Он не имел в виду, что в нашем мире нет зла, страданий и несправедливости. Он просто считал, что любой иной возможный мир был бы еще хуже, так что в том, что мы имеем, проявляется забота и промысел Бога о людях. То же самое можно сказать и об истории России ХХ века. Большевистская революция, Гражданская война, индустриализация, коллективизация, репрессии, Вторая мировая война – все это полно трагизма, крови, боли (хотя результат этой трагедии – величие и сила нашей державы, остатками которых мы живем до сих пор). Но альтернативой советскому пути были бы националистическая истерия, развал России, «русский Холокост», «белый террор» и «белый ГУЛАГ». В мире, где Ленин не произнес бы в октябре 17‑го знаменитые слова о победе социалистической революции в России, зла было бы значительно больше, а добра существенно меньше.

Об этом следует помнить тем, кто желает вычеркнуть из истории нашей страны социалистический период и видит в большевиках губителей России.

Хлобустов Олег Максимович,

историк спецслужб, член Союза писателей России, Общества изучения истории отечественных спецслужб

В.И. Ленин и терроризм в России. Об одном историческом мифе

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с отношением В.И. Ленина и партии большевиков к идее индивидуального террора как средства политической борьбы. Автором приводятся убедительные доказательства, что представление Ленина как идеолога тактики терроризма, встречающееся как у наиболее последовательных радикальных противников большевизма, так и у представителей крайне левых политических фракций современной России, является малообоснованным результатом новейшей политической мифологии.

Ключевые слова: Ленин, Плеханов, РСДРП, большевизм, революция, индивидуальный террор.

В последние десятилетия во многих источниках встречается утверждение о том, что российские социал-демократы – большевики, якобы, являлись террористами, а их признанный идеолог В.И. Ульянов / Ленин был чуть ли не «идеологом» политического терроризма.

О.В. Будницкий, например, писал по этому поводу, что террористических идей «не чурались, вопреки распространенному мнению, не только эсеры и анархисты, но и социал-демократы», но не приводит никаких доказательств справедливости этого утверждения [1]. Мы еще вернемся к этому обстоятельству далее.

В газете «Молния» (2004, N 12, 21 июня, с.5) отмечалось: «не стоит забывать и об историческом опыте леворадикальных движений народовольцев и эсеров. Конечно, их акции не раз подвергались осуждению со стороны классиков марксизма-ленинизма, так и со стороны современных коммунистических движений. Тем не менее, подобные радикальные действия, а по-современному, терракты были направлены на устранение самодовольных тиранов и палачей народов России. Нельзя недооценивать их подвиг и бескорыстный вклад в свержение самодержавия в России».

Наиболее обстоятельно тему участия большевиков в терроризме пытается развивать американский исследователь Анна Гейфман [2], хотя она и оговаривается, что большевистская «Искра» выступала с критикой террористических идей. Однако, на наш взгляд, А. Гейфман недостаточно глубоко изучила прежде всего партийную публицистику большевистской фракции РСДРП, являвшуюся, по известному выражению В.И. Ленина, не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, «но и коллективным организатором» [3], что представляется чрезвычайно важным для понимания действительной позиции партии по вопросу о терроризме.

Меньшевики же, с которыми большевики вели непримиримую полемику по вопросу о терроризме, показаны А. Гейфман как более последовательные противники террора, хотя автор и признает, что они, и национальные социал-демократические группы также, участвовали в террористических актах и экспроприациях [4].

Парадоксально, но факт, что олицетворение Ленина как идеолога революционного террора встречается как у наиболее последовательных радикальных противников большевизма, так и у представителей крайне левых политических фракций современной России.

В этой связи исследование этого предмета представляет, на наш взгляд, вопрос не только восстановления исторической справедливости, но и имеет важное общественное значение. А его ложные интерпретации вряд ли отвечают интересам общества и обеспечения его безопасности.

Встречаются, однако, и противоположные точки зрения. Например, в статье Л. Криштаповича «Что такое терроризм?», в частности, содержится утверждение о том, что терроризм «…по природе своей – это западное явление.» [5].

Как будет показано далее, это отнюдь не безобидная ошибка. Проведенный нами анализ заставляет однозначно опровергнуть подобные утверждения. И, в то же время, он показывает, что политический терроризм, или как он тогда назывался, террор, имел действительно немалое распространение в России и немалое число его апологетов и последователей. Не даром же большевики во главе с Лениным вели активную идейно-политическую борьбу против идеологии и практики политического террора.

Этот вопрос крайне актуален и сегодня для последовательной борьбы против идеологии «левацкого» терроризма, в 70‑е годы прошлого века получившего весьма широкое распространение по всему миру. И слава «ура-р-р-революционеров» не дает покоя кое-кому и сегодня. В этой связи обратимся как к развернувшейся в российском обществе в конце XIX века дискуссии о «правомерности» терроризма, так и к критике «революционного авантюризма».

Это делается, во-первых, для того, чтобы показать принципиальное отношение В.И. Ленина и большевиков к практике и идеологии политического терроризма. Во-вторых, чтобы показать и раскрыть содержание дискуссии, развернувшейся в российском обществе в конце XIX – начале XX веков по вопросу о «допустимости и правомерности» политического терроризма.

В-третьих, для того, чтобы представить развернутые и обоснованные аргументы для борьбы с экстремистско-террористическими настроениями и пропагандой, опирающимися на ложную идейно-теоретическую посылку. Сделать это тем более необходимо, что по замечанию известного жандармского генерала А.И. Спиридовича, началу очередной волны политического террора в России – будь то «народовольческий», или эсеровский терроризм, предшествовали годы, как правило, десятилетие, пропаганды «целесообразности и эффективности террористического» метода политической борьбы» [6].

И именно поэтому правда об истории терроризма в России актуальна и сегодня. Кстати сказать, автор данной статьи не одинок в своей оценке отрицательного отношения основоположников научного социализма к терроризму. Германский исследователь Х. Линке, профессор университета Св. Августина, также подчеркивал отрицание К. Марксом и Ф. Энгельсом терроризма, сформировавшееся в процессе спора с анархистами (М.А. Бакунин и другие) [7]. Аналогичную точку зрения высказывал и старший криминолог Австралийского Института криминологии Гранд Вордлоу в своей монографии «Политический терроризм: теория, тактика и меры противодействия»(Political terrorism. Theory, tactics and cuonter-measures) [8].

Обратимся теперь непосредственно к работам на эту тему одного из признанных лидеров российской социал-демократии В.И. Ленина (Ульянова). Так был ли Ленин сторонником политического, пусть и «революционного», терроризма? Как нам представляется, отнюдь нет. Еще в 1897 г., в написанной в ссылке брошюре «Задачи русских социал-демократов», явившейся своеобразным ответом на развернувшуюся в обществе дискуссию о месте терроризма в политической борьбе, он писал о предшественниках партии соцалистов-революционеров: «безыдейность и беспринципность ведут их на практике к «революционному авантюризму», выражающемуся… в их шумной проповеди «систематического» террора…»[9]. Как видно из приведенной цитаты, Ленин не только терроризм, но и пропаганду его, относил к «революционному авантюризму».

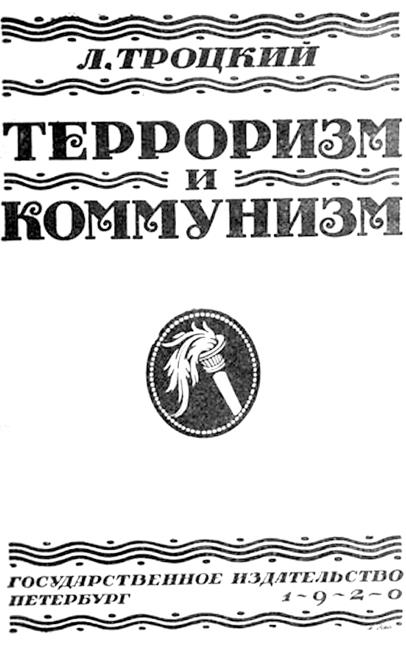

Обложка программного произведения Л.Д. Троцкого «Терроризм и коммунизм». 1920 г.

В 1899 г. в «Проекте программы нашей партии», говоря о вопросах тактики, он отмечал: «Сюда же относится… и вопрос о терроре: обсуждение этого вопроса, и, конечно, не с принципиальной, а с тактической стороны, непременно должны поднять социал-демократы, ибо рост движения сам собой, стихийно приводит к участившимся случаям убийств шпионов, к усилению страстного возмущения в рядах рабочих и социалистов, которые видят, что все большая и большая часть их товарищей замучивается насмерть в одиночных тюрьмах и в местах ссылки. Чтобы не оставлять места недомолвкам, оговоримся теперь же, что, по-нашему лично мнению, террор является… нецелесообразным средством борьбы, что партия (как партия) должна отвергнуть его… и сосредоточить все свои силы на укреплении организации и правильной доставки литературы» [Ленин В.И. ПСС, Т. 4, С. 223].

Как видно из приведенных выше цитат, вопрос о терроризме в то время широко дискутировался в российском обществе. Достаточно сказать, что в начале 1900‑х годов определенную его допустимость признавал и будущий лидер кадетов Павел Николаевич Милюков, слывший за либерала.

При встрече с Лениным в 1903 году в Лондоне он очень упрекал большевиков «за полемику против террора после убийства Балмашевым Сипягина и уверял… что еще один-два удачных террористических акта – и мы получим конституцию» [10].

В статье «Попятное направление в русской социал-демократии» Ленин, передавая психолого-политическую атмосферу того времени, писал: «В либеральных и радикальных салонах буржуазного общества социал-демократы могли слышать нередко сожаления о том, что революционеры оставили террор: люди, дрожавшие больше всего за свою шкуру и не оказавшие в решительный момент поддержки тем героям, которые наносили удары самодержавию, эти люди лицемерно обвиняли социал-демократов в политическом индифферентизме и жаждали возрождения партии, которая бы таскала для них каштаны из огня. Естественно, что социал-демократы проникались ненавистью к подобным людям и их фразам и уходили в более мелкую, но зато более серьезную работу пропаганды среди фабрично-заводского пролетариата» [Ленин В.И. ПСС, Т. 4, сс. 266–267].

Исторической справедливости ради отметим также, что последовательную критику идеологии, теории и практики терроризма в то время вел не только В.И. Ульянов. Не менее, если не еще более ощутимый удар по теории и идеологии терроризма нанесла публикация осенью 1895 года в «Московских ведомостях» цикла статей Льва Александровича Тихомирова под названием «Почему я перестал быть революционером» (этот цикл статей являлся переработанным изданием его одноименной брошюры, ранее вышедшей в Париже). В них бывший народоволец напрямую говорил своим согражданам о пагубности терроризма, предчувствуя его вероятное возрождение в России. Публицистическое выступление Тихомирова являлось попыткой ответа на дискуссию, которая в то время велась в некоторых радикально настроенных кругах и через семь лет привела к возобновлению «террористической борьбы» партией социалистов-революционеров. Блестящая социально-политическая критика Тихомировым идеологии и практики политического терроризма, по нашему мнению, не утратила своего значения и сегодня. В частности, Тихомиров отмечал: «Не буду касаться нравственной стороны подобной (террористической – О.Х.) системы действий, хотя предвижу серьезные опасности, которые в нравственном отношении может породить привычка решать вопрос о жизни человеческого существа, основываясь только на собственном, личном усмотрении… Ограничиваясь даже разбором вопроса политического и с этой точки зрения террористическую идею должно признать абсолютно ложной. Одно из двух: или имеются политические силы способные ниспровергнуть данный режим, или нет. В первом случае нет надобности в политических убийствах, во втором они ни к чему не приведут. Мысль запугать какое-нибудь правительство, не имея силы его низвергнуть – совершенно химерична: правительств настолько несообразительных не бывает на свете… Или не нужен, или бессилен – вот единственная дилемма для терроризма как системы политической борьбы» [11].

И далее он прозорливо продолжал: «Надежды на политическое убийство обличают полное непонимание законов общественности. Кинжал и динамит способны только запутывать всякое положение. Распутать его способны лишь идеи – здоровые, положительные, умеющие указать России дорогу не для пролития крови, а для развития силы. Нужно иметь идею созидательную, идею социального творчества. Только тогда стоит толковать о политических вольностях» [12].

Позднее Тихомиров вновь повторял казавшуюся ему очень важной мысль: «Идея террора сама по себе слаба: терроризм как система политической борьбы или бессилен, или излишен; он бессилен, если у революционеров нет средств низвергнуть правительство; он излишен, если эти средства есть» [13]. Похожую аргументацию далее мы встретим и в статьях Ульянова – Ленина.

Однако неправильно полагать, что сторонниками террора были исключительно эсеры: некоторые зарубежные группы российских политических эмигрантов, связанные как с «экономизмом» (журнал «Рабочее дело»), так и ставшие впоследствии меньшевиками (В.И. Засулич, Ю.О. Мартов и другие) также выступали за террористические методы «борьбы» против самодержавия. В этой связи газета «Искра» в номере от 1 мая 1901 года писала: «Нам говорят уже, что „исторический момент“ выдвинул перед партией „совершенно новый“ вопрос – о терроре… Вопрос о терроре совершенно не новый вопрос, и нам достаточно вкратце напомнить установившиеся взгляды русской социал-демократии».

Приводимая ниже цитата из центрального печатного органа РСДРП, на наш взгляд, однозначно свидетельствует об отрицательном отношении будущих большевиков к терроризму: «Суть дела именно в том, что террор выдвигается как самостоятельное и независимое от всякой армии средство единоличного нападения. Да при отсутствии центральной и слабости местных революционных организаций террор и не может быть ничем иным.

Вот поэтому-то мы решительно объявляем такое средство борьбы при данных обстоятельствах несвоевременным, нецелесообразным, отвлекающим наиболее активных борцов от их настоящей, наиболее важной в интересах всего движения задачи, дезорганизующей не правительственные, а революционные силы… Наш долг со всей энергией предостеречь от увлечения террором, от признания его главным и основным средством борьбы, к чему так сильно склоняются в настоящее время очень и очень многие» [Ленин В.И. ПСС, Т. 2, сс. 7–8].