Полная версия

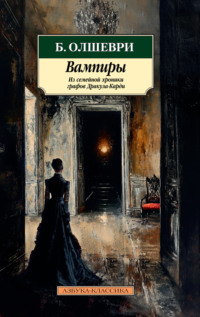

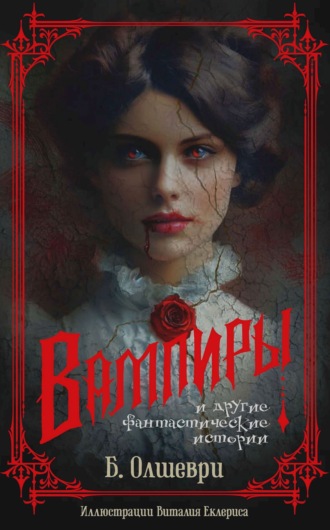

Вампиры и другие фантастические истории

По словам Алексея Владимировича Хомзе, эти произведения передают живые исторические картины, повседневную ткань той жизни и раскрывают стойкий характер писательницы, ее поучительное самообладание и стремление думать, а не действовать по эмоциональному порыву.

…

Помимо прозаических сочинений до наших дней дошли также гранки созданной Екатериной Николаевной злободневной песенки о благодушном китайском мандарине (напоминающем гоголевского Манилова), которую царская цензура запретила печатать «как заключающую в себе намек на злоупотребления административной власти в России»[47].

Считаем уместным познакомить читателей с полным текстом песенки, тем более что публикуется онавпервые.

ЧУН-ЧИНЖил-был в Китае мандаринПо имени Чун-Чин.Он назначал секретарейНад областью своей,А сам ел пряники с виномИ спал на ложе золотом.Пой, лира, пой ему хвалу,Пой славу Чун-Чину!Он области своей не знал,Да знать и не желал;Не выходил он никогдаИз своего дворца;Весь день, раскинувшись, лежал.Пой, лира, пой ему хвалу,Пой славу Чун-Чину!К народу он не выходил:Он шуму не любил;Но знал обязанность своюИ два раза в годуК царю с подарками езжалИ пятки царские лобзал.Пой, лира, пой ему хвалу,Пой славу Чун-Чину!Так жил невинный мандарин,Ловя за чином чин,И мира сладкого егоНе нарушал никто.Сын Неба говорил: «Чун-Чин —Великолепный мандарин!»Пой, лира, пой ему хвалу,Пой славу Чун-Чину!Но не дремали уж затоСекретари его.Народ вздыхал, народ стоналПравитель не слыхал.Любя покой и тишину,Он не мешался в их возню.Пой, лира, пой ему хвалу,Пой славу Чун-Чину!Народ терпенье потерял,Народ забушевал.Валит народная волнаК палатам Чун-Чина.Царь о восстанье узнает,Царь Чун-Чина на суд зовет.Пой, лира, пой ему хвалу,Пой славу Чун-Чину!«О, милосердный властелин!Заговорил Чун-Чин. —Неблагодарная толпаКлевещет на меня.Я никого не обижал,Я никого не притеснял».Пой, лира, пой ему хвалу,Пой славу Чун-Чину!«Я мог их грабить и казнить,Мог резать и душить,А я по доброте душиНе поднял и руки:Все поручив секретарям,Я тихо спал по целым дням».Пой, лира, пой ему хвалу,Пой славу Чун-Чину!Остается поведать о последних годах Екатерины Николаевны Хомзе. Обратимся для этого к воспоминаниям Алевтины Альбертовны Стругач:

«Впрочем, я забыла еще про лето 1913 г., которого забыть не могу[48]. В это лето Маргарита и Кэт поехали в Париж. Я потом поняла, что мама нарочно отправила их подальше, чтобы развязать себе руки. Я осталась с ней одна в Москве.

Уже много лет мама неподвижно сидела в кресле и очень страдала от обезображивающего артрита. Почти все суставы потеряли свою подвижность. Ноги не действовали совсем, плечевые суставы тоже. Держалась она только морфием. Иногда я целыми днями сидела около нее и раскладывала ей пасьянсы. Уходить из дому я избегала, так как видела, что мама что-то нервничает. Заметила также, что вместо сказок она пишет что-то другое. И хотя не знала что, все же почему-то беспокоилась. Однажды мама особенно сильно уговаривала меня пойти пройтись – нельзя же целое лето просидеть без воздуха. Очень мне не хотелось уходить, но, чтобы мама не нервничала из-за меня, я согласилась на полчаса сходить к моей троюродной сестре и приятельнице Нине Швецовой [Нина Васильевна Собенникова-Швецова, 1889 г. р.,примеч. Д. К.]. Мы жили в Сущевском тупике[49], а она – на Малой Дмитриевке, у Страстного монастыря. Ходьбы было минут 15–20. Не успела я войти к Нине, как позвонил телефон. Эмилия Яковлевна зовет меня срочно домой. Я сразу поняла, что что-то с мамой.

Оказалось, мама приняла морфий. Несмотря на страшные боли, она в течение нескольких дней копила приносимые ей порошки и приняла их сразу, как только я ушла. Началась рвота. Услыхала Эмилия Яковлевна и вызвала меня. У меня было странное состояние: спасать ли маму или дать ей умереть? Она так давно и так страшно страдает, надежды не только на спасение, но и даже просто на облегчение никакой нет. Напротив, чем дальше, тем будет хуже. Решиться на самоубийство нелегко, еще труднее привести это решение в исполнение. Имею ли я право насиловать мамину волю и заставлять ее и дальше страдать? Может быть, если бы мы были с ней одни на свете, я оставила бы все как есть. Ну а тут решила посоветоваться с кем-либо. Первый, кто пришел на ум, был дядя Андрюша[50]. Позвонила ему. Он сказал, что я сошла с ума и что он немедленно приедет с врачом. (…) Через несколько минут они приехали. Началась очень тяжелая сцена. Мама не хотела никакой помощи, плакала и говорила, что мы пользуемся ее беспомощностью. И я знала, что она права: защищаться она не могла. Ее насильно раздели и делали ей впрыскивания в спину. Много дней после этого она плакала и горько упрекала меня, говоря, что именно на меня и на мою выдержку она и надеялась, что нарочно отправила сестер в Париж, написала завещание и отослала меня к Нине. Мне было жаль ее, и я дала слово, страшное слово. Я обещала ей, что если она когда-нибудь еще раз захочет покончить с собой, я не только не буду ей мешать, но сама дам более эффективный яд и что сделаю это даже сама, тайно от нее, если она не будет больше в состоянии переносить свои страдания. Мама мне поверила и успокоилась. Через два года она это мое обещание еще помнила, но отнеслась к нему совсем иначе. Мы были с Маргаритой в Евпатории, когда получили телеграмму от Кэт, что маме плохо. Маргарита выехала тотчас же, а я должна была задержаться на 1–2 дня, чтобы найти заместителя врача в Мойнакскую грязелечебницу, где я работала. Получаю телеграмму от Маргариты, чтобы я не торопилась с выездом, что все благополучно. Дней через десять новая телеграмма – о смерти мамы. Спрашиваю у Маргариты объяснений ее поступка. Оказывается, мама страшно мучилась, у нее началась гангрена мягких тканей, так что обнажились кости таза. Но еще больше она мучалась страхом, что ее отравят. И, помня мое обещание, боялась меня. Да и не только меня. Каждое лекарство, каждую ложку еды она заставляла при себе пробовать, прежде чем проглотить. В момент смерти проснулся сильнейший инстинкт жизни и боязнь смерти. (…) Конечно, Маргарита была права, что меня не вызвала. После смерти мамы мы исполнили ее желание – вызвали врача, и она проколола маме сердце длинной иглой. Мама страшно боялась летаргии».

Фобия Екатерины Николаевны нашла отражение и в романе «Вампиры», где летаргический сон явился предвестником зловещих событий – превращения Риты в кровожадного упыря.

На первой странице своих «Воспоминаний» Алевтина Альбертовна Стругач предупреждает читателя: «Я не обещаю точных хронологических дат – не помню их». Это объясняет несоответствие указанной ею даты смерти матери (1915 год) фактической.

Согласно записи в метрической книге[51], Екатерина Николаевна Хомзе, вдова потомственного почетного гражданина, скончалась 12/25 августа 1916 года от «воспаления суставов». Ее похоронили в Москве на Лазаревском кладбище. В 1916 году историк Москвы Алексей Тимофеевич Саладин (1876–1918) писал, что Лазаревское кладбище «далеко не ласкает взгляда… Спрятавшись от всякого шума за прочными стенами, кладбище покрылось буйной растительностью. Трава – выше пояса – скрывает даже высокие гробницы, и к некоторым могилам можно подойти только с трудом, обжигаясь о крапиву»[52]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Книжная Летопись Главного Управления по делам печати / под ред. А. Д. Торопова. 1912. № 17. 28 апреля / 11 мая. С. 16. –Здесь и далее примеч. Д. Р. Кобозева, если не указано иное.

2

Библиография. Книги, поступившие в редакцию для отзыва // Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива». 1912. № 10. Стб. 299.

3

Список изданий, вышедших в России в 1902 году. Спб.: Тип. Минва Внутр. Дел, 1903. С. 436.

4

Читатели и работники отдела художеств, литературы библиотеки УПИ г. Екатеринбург.«Вампиров» написал «Больше ври» // Книжное обозрение. 1993. № 18. 30 апреля. С. 3.

5

Новой экономической политики 1921–1928 гг.

6

Христиан Иоганн Генрих Гейне(1797–1856) – немецкий поэт, публицист и критик позднего романтизма.

7

Беднягина Н. П.Мгновения жизни. Екатеринбург: Типография УрО РАН, 2004. С. 25–27.

8

Стругач А. А.(Воспоминания о прошлой жизни). – Из архива А. А. Стругач. М., 1954 (машинопись).

Первая часть рукописного подлинника, охватывающая промежуток времени с конца 1880-х до середины 1910-х гг., создавалась мемуаристкой в 1938–1939 гг., когда она, обвиненная в контрреволюционной агитации, отбывала ссылку в Удерейском (с 1956 г. Мотыгинском) районе Красноярского края.

9

ГАЗК, ф. 282, оп. 1, д. 1957, лл. 87 об., 88.

10

Чарльз Фредерик Уорт(1825–1895) – французский модельер, основатель дома моды «House of Worth».

11

Попов И. И.Минувшее и пережитое: воспоминания за 50 лет. – Л.: Колос, 1924. С. 7–8.

12

А. В. Хомзе считает, что предки Молчановых могли состоять в родстве с боярином М. А. Молчановым (ум. 1611), одним из самых мрачных персонажей Смутного времени 1598–1613 гг., участвовавшим в убийстве русского царя Федора II Годунова (1589–1605). Он совершил столько злодеяний, что его родственники, опасаясь мести даже просто за принадлежность к роду Молчановых, вполне могли бежать в Сибирь. Вероятней всего, случилось это в начале 1610-х гг.

13

Известно, что в первой половине 1830-х гг. в Кяхте мистик-сектант архимандрит Израиль (1794–1862) на собраниях в доме родителей Н. Л. Молчанова читал и толковал по-своему древние книги, убеждая слушателей, что Христос и окружавшие его евангельские персонажи воплощаются в участвовавших в богослужениях истинно верующих, причем поименно назначаемых самим Израилем. И. И. Попов вспоминал: «И. Л. Молчанов и его сестра Ларисса, – первый был 3-летний младенец, а сестра – девушка 16 лет, – при богослужении, как передавали, были Христом и Богородицей». Число последователей новоявленного «Ангела светлого», как называл себя Израиль, доходило до 70 человек.

14

Санкт-Петербургский Александровский институт, в котором М. А. Беклешова обучалась с 1895 по 1900 г.

15

Майорат – в феодальном праве Западной Европы недвижимое имущество, переходящее к старшему в роде или к старшему сыну в семье.

16

Из опубликованного в январе 1895 г. в журнале «Русская Беседа» рассказа юриста и этнографа В. В. Птицына (1854–1908) «Забайкальские волки», в котором озлобленный на родню Екатерины Николаевны автор под именем Роберта Александровича вывел Альберта Хомзе, узнаём, что тот, вероятней всего, прибыл в Сибирь, в верховья Лены, вслед за сосланным за кражу отцом, устроился на службу к золотопромышленникам Трапезниковым, сделался приказчиком на приисках и стал заниматься наемом рабочих, прозвавших его «верхоленским волком» за то, что он якобы «очень обирал их». Птицын, приходившийся Альберту Хомзе свояком, наделяет Роберта Александровича из рассказа следующими качествами: «был хитер, сдержан, смел до наглости, когда нужно, и хотя был нечист на руку, но умел хоронить концы в воду».

«Была ли хоть доля правды в этом пасквиле, я не знаю, но даже недруги отца называли его не иначе как гнусностью», – писала А. А. Стругач по поводу «Забайкальских волков».

17

Согласно записи в метрической книге Кяхтинской Воскресенской церкви, брак зарегистрирован 30 апреля / 12 мая 1880 г. (ГАЗК, ф. 282, оп. 1, д. 2536, лл. 14 об., 15).

18

Отъезд состоялся после 30 апреля /12 мая 1889 г., дня именин А. А. Хомзе, когда он и два других купца-первогильдейца учредили в Кяхте Торговый Дом «Цзинь-Лун», преобразованный в 1893 г. в Товарищество на паях с переименованием в «Товарищество Кяхтинских Чаеторговцев под фирмою Цзинь-Лун».

19

Нижний Новгород.

20

Курма – маньчжурская шелковая атласная или хлопковая куртка (кофта) с длинными цельнокроеными рукавами, высоким воротником и застежкой на правую сторону или посередине. Вместо пуговиц и петель – особым образом сплетенные шнурки.

21

В конце февраля 1905 г. была начата ликвидация дел «Товарищества Кяхтинских Чаеторговцев под фирмою Цзинь-Лун». Вместо него учредили товарищество на вере «А. А. Хомзе и К°, преемник товарищества Цзинь-Лун», в котором полным товарищем выступил Альберт Хомзе, а вкладчиком – Екатерина Хомзе.

22

Вот как объясняет значение этого слова А. А. Стругач: «Так называемый „шифр“ – это золотой вензель М. Ф. (вернее, отмененная теперь фита) и корона на красной шелковой ленте, прикалываемые на левое плечо. Выдавался он ученицам, имевшим круглое „12“ на выпускном аттестате».

23

В своем неопубликованном очерке «Кяхтинская старина» Вальтер Альбертович Хомзе сообщает, что Е. Н. Хомзе получила вполне приличное домашнее образование. Согласно ее воспоминаниям, занималась она с учителем по фамилии Шлезинбер.

24

Пьеретта– героиня итальянской народной комедии, подружка Пьеро.

25

Капуцин – маскарадный костюм в виде монашеского плаща с остроконечным капюшоном.

26

Валкирия– дева-воительница из скандинавской мифологии.

27

Гродзенский С. Я.Шахматная почта России: турниры, партии, личности. М.: Проспект, 2016. С. 35.

28

Препровождением времени (фр.).

29

Из мемуаров следует, что описываемые события относятся к 1911 г.

30

По свидетельству Маргариты Альбертовны Беклешовой, болезнь ее матери прогрессировала на протяжении тринадцати лет: «Сначала заболела одна нога: стала обезображиваться, пришлось заказывать разные башмаки. Потом начали портиться суставы на руках. Потом пришлось брать трость для хождения, затем костыли. А потом и вовсе сесть в кресло на колесах, так как и руки, и ноги стянуло и суставы затвердели. При всем этом боли были страшные. Ездили мы заграницу на воды, в Евпаторию на грязи, но было уже поздно. В последние полгода она жила только на морфии и пантопоне [лекарственный препарат опия. – Д. К.]».

31

В сентябре 1919 г. А. А. Стругач и Е. А. Хомзе были арестованы по ложному обвинению в «содержании конспиративной квартиры для агентов Южного фронта и связи с агентами Деникина». Екатерину освободили в декабре 1920 г., а Алевтину – весной 1922 г.

32

Письмо хранится в семейном архиве дочери О. В. Собенникова Инны Оровны Собенниковой.

33

Вадим Алексеевич Собенников,1870 г. р., муж тетки А. А. Стругач со стороны матери, учился в США и в 1898 г. вернулся на родину бакалавром наук.

34

Щукин С. Н.Из воспоминаний об А. П. Чехове // А. П. Чехов в воспоминаниях современников. [М.]: ГИХЛ, 1960. С. 461–462.

35

До Октябрьской революции 1917 г. журнал выходил строго ежемесячно – по 12 номеров в год. При этом начало подписного года приходилось не на январь, а на ноябрь года предыдущего.

36

Наш литературный конкурс // Мир Приключений. 1912. Книга 1-я. Стб. 219–224.

37

Результаты литературного конкурса // Мир Приключений. 1912. Книга 7-я. Стб. 190.

38

ИРЛИ РАН, ф. 163, оп. 3, ед. хр. 98.

39

Георгий Аполлонович Гапон(1870–1906) – православный священник, инициатор первой русской революции.

40

Ек. Т. Рина.Пчелы. Рассказ для детей. Пг.: Издание А. Ф. Девриена, 1914.

41

Ек. Т. Рина.Чижи и кукушка: Очерк // Мирок. 1916. Книжка IX. С. 283–288.

42

Ек. Т. Рина.История золотого зернышка. М.: Издание Г. Ф. Мириманова, 1924.

43

[Без автора]. Рыба Лосось // Мирок. 1916. Книжка V. С. 149–160.

44

Ал. Б-ин.Ек. Т. Рина. «Пчелы» // Пермские губернские ведомости. 1915. № 207. 4 (17) августа. С. 4.

45

Хомзе Е.Приключенья мишуков – четырех шалунов. М.: Издание Г. Ф. Мириманова, 1924; Хомзе Е.Мишуки – физкультурники. М.: Издание Г. Ф. Мириманова, 1926.

46

Николин день – день памяти святого Николая Чудотворца, отмечаемый православной церковью 6/19 декабря. В семье Молчановых именинником в этот день был отец Е. Н. Хомзе – Николай Лукич.

47

ЦГАМ, ф. 31, оп. 4, ед. хр. 1068.

48

В действительности описанные ниже события произошли летом 1914 г.

49

Точный дореволюционный адрес: Москва, Сущевский тупик, д. 13, кв. 20. Доходный дом Н. Ф. Ржевского. Снесен в 2015 г.

50

Андрей Николаевич Молчанов,1877 г. р., младший, любимый брат Екатерины Николаевны.

51

ЦГАМ, ф. 2124, оп. 2, ед. хр. 210, лл. 229 об., 230.

52

Саладин А. Т.Очерки истории московских кладбищ. М.: Книжный сад, 1996. С. 10.