Полная версия

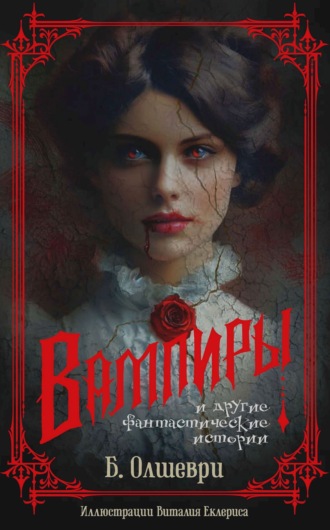

Вампиры и другие фантастические истории

Кончилось тем, что в 1907 году, после почти тридцатилетнего брака, Альберт Хомзе бросил жену, ликвидировал чайную фирму и уехал заграницу с опереточной или фарсовой актрисой Зике. Жене предприимчивый ловелас солгал, что так нужно для установления новых деловых отношений.

Екатерина Николаевна очень тяжело переживала разрыв с мужем. Обманутая женщина слепо верила каждому слову «дорогого Альберта» и не теряла надежды на его скорое возвращение. Она с негодованием отвергала любые открыто высказанные родственниками подозрения и всячески заступалась за своего супруга. Алевтина Альбертовна Стругач описывает состояние матери так:

«Маму мы застали в большом мягком зеленом кресле. Ее уже начинал сильно мучить унесший ее затем в могилу обезображивающий артрит. Она двигалась уже с трудом. На столике перед ней стоял портрет папы. Со слезами на глазах она считала – вот столько-то недель и дней, как Альберт уехал, бросив ее. Эти исчисления она повторяла довольно часто, пока мы, дети, не взялись за дело энергичнее и, причинив ей сразу сильное страдание, не избавили ее от смешных сожалений и слез о покинувшем ее муже, который не стоил и одной ее слезинки».

Дочери, заручившись авторитетом старого друга семьи, рассказали матери горькую правду об отце, «развенчав ее идеал», и постепенно она перестала из-водить себя, «в ней все переболело».

Альберт Александрович Хомзе умер 3 января 1912 года в Южном Тироле (Меран), где и был погребен. О его внезапной кончине россияне узнали из некрологов популярной петербургской газеты «Новое Время» от 6/19 и 14/27 января 1912 года, причем во втором номере газета уведомляла о панихиде в Казанском соборе 15 января в час дня.

Разносторонне одаренная, необычайно образованная[23] и начитанная купеческая жена, располагавшая большим количеством свободного времени и средств, умела себя развлечь. Она неоднократно бывала в Европе (по крайней мере, до 1907 года, когда обезображивающий артрит буквально приковал ее к инвалидному креслу), ее петербургский салон посещали люди искусства, в числе которых был и молодой Федор Иванович Шаляпин (1873–1938). Екатерина Николаевна запросто могла устроить домашний праздник. Однажды посреди года «институтку» Лину Хомзе пришлось даже специально освободить от учебы на два дня – для участия в организованном ее матерью балумаскараде, яркими красками запечатленном на страницах «Воспоминаний» Алевтины Альбертовны Стругач:

«Меня уже ждал дома белый костюм Пьеретты[24] с остроконечной шапкой, красными помпонами и красными чулками. Маргарита была средневековой германкой, Мильда [Ларисса Хомзе, примеч. Д. К] – очень красивой русской боярышней. Были и маркизы, и неизбежная „Ночь“, и капуцин[25], и валкирия[26], и еще много всего. Но больше всего мне понравился и до сих пор запомнился костюм „Письмо“. Припрыгивая, вбегает в залу громадный конверт. Видны только ножки. На конверте есть и адрес, и, склеенная из маленьких, громадная марка, и штемпели. Вдруг марка откидывается, и из отверстия сыплются письма всем участникам вечера… Вот было смеха!»

Среди увлечений, помогавших Екатерине Николаевне скрасить досуг, следует упомянуть об игре в шахматы. Успешное участие в первом и втором шахматных турнирах по переписке, проводившихся петербургским «Шахматным журналом» в 1892–1894 годах[27], наглядно свидетельствует о незаурядном уме этой женщины. Дочерям она также помогала раскрыть свои таланты.

Алевтина Альбертовна Стругач вспоминала: «Мама очень поощряла наше желание рисовать и, чтобы поддержать его в нас и не отбивать охоты уборкой, мытьем кистей и т. п., взяла на себя всю эту грязную работу. Целыми днями читала нам вслух, лишь бы мы рисовали».

Готовила она дочерей и к замужеству, «желая, чтобы они обладали различными салонными достоинствами – умели поиграть на рояле, попеть, потанцевать и вести легкую беседу». С подачи Екатерины Николаевны дочери продолжили свое образование в лондонском Ройял Холлоуэй Колледже, в Сорбонне и Лейпциге. Правда, по словам Алевтины Альбертовны Стругач, «мамино представление о деятельности женщины (…) исчерпывалось педагогикой – учительница, гувернантка, классная дама – то есть заработком в 40–60 рублей. А за одно платье дочери платили дороже. Обе старшие сестры вырваться из-под этого влияния мамы так и не могли и обе занимались нелюбимым делом».

«Дамским рукоделием», un passe temps[28], развлечением для себя и близких считала Екатерина Николаевна и свою литературную деятельность, по-видимому сделавшуюся предметом ее постоянных занятий в начале 1910-х годов.

Алевтина Альбертовна Стругач вспоминала:

«Мама с семьей переехали в Москву – там для мамы лучше климат[29]. Мама уже не может двигаться и сидит целыми днями в кресле на колесах[30]. Голова у нее ясная. Она пишет детские сказки с естественно-научным уклоном. Такие, какие вошли в моду после революции 1917 г. Сказки выходят интересные. Но мной мама недовольна. Когда она их начинала, она за всякими сведениями обращалась ко мне. Я живо помнила всякие ботанические, зоологические и прочие премудрости и могла дать ей ответ на любой вопрос. Но потом мама сама перечитала много источников, приобрела много солидных сведений, а я за это время успела много позабыть. Вопросы мамы к тому же усложнялись и углублялись, и мне все чаще и чаще приходилось отвечать: „Не знаю“. „Учишься, учишься и ничего не знаешь“, – ворчала мама, так недавно говорившая: „Ну и дочь у меня, что ни спросишь, все-то она знает!“. Помимо сказок, мама пишет книгу, предназначенную быть началом „Графа Дракулы“. Псевдоним мамы – Барон Ольшеври – Б. Ольшеври („Больше ври“). Один экземпляр этой книжки сохранился у Кэт [Екатерины Альбертовны Хомзе, примеч. Д. К]. Курьезно. Сидя в 1919 г. в тюрьме[31], мы познакомились с одной заключенной и разговорились о книгах. Она рассказала, что у ее мужа есть любимая книга, переплетенная им в черный бархат и хранимая пуще зеницы ока. Книга эта – „Вампиры“. Вот была бы рада мама, если бы она была жива и это услыхала. Мои же экземпляры, а их было несколько, как-то необъяснимо пропали все до одного. Были – и не стало. Книги имеют свою судьбу».

Родственники и знакомые Екатерины Николаевны с интересом восприняли ее сочинение. В письме Ору Васильевичу Собенникову (1898–1968), троюродному брату Алевтины Альбертовны Стругач, которое было отправлено из Берлина в Москву 13 апреля 1914 года его сестрой Александрой Васильевной Собенниковой-Шлехтер (1887 г. р.), есть следующие строки: «Дорогой Орик! Спасибо за книгу „Вампиры“, давно получила и прочла. Когда увидишь Ек(атерину) Ник(олаевну), поблагодари ее за меня»[32].

Алевтина Альбертовна Стругач сообщает любопытные сведения о впечатлении, которое роман Брэма Стокера «Дракула» произвел на нее и близких ей людей. Так, причиной ухудшения самочувствия Эмилии Яковлевны, няньки малолетней дочери Алевтины Альбертовны, стало следующее:

«Оказалось, что ни одной ночи она не спала спокойно. Виновата была оставленная ей мною книжка „Граф Дракула“. Глупая книжонка о вампирах, но очень интересная и жуткая. Недаром такой трезвый человек, как Вадим Собенников[33], прочтя ее, говорил: „Черт знает что такое! Читаешь и злишься – как все глупо, а потом в коридор выйти страшно“. Эмилия Яковлевна прочла „Дракулу“, а затем целыми ночами до самого рассвета стояла полураздетая у темного, выходившего в открытое поле окна, судорожно сжимая в руке пустую бутылку. Какое прекрасное оружие против вампира! Я очень люблю такие глупые „нервотрепательные“ книжки и очень дорожила с трудом добытым „Дракулой“. С большим колебанием я дала его после переворота 1917 г. одному из своих знакомых – Надеждину. Он обещал ее вернуть „в конце недели“, а в начале ее был вместе с женой убит какими-то хулиганами выстрелом в рот на улице».

Теперь вернемся к «фантастическому» творению Б. Олшеври.

Совершенно очевидно, что загадочные инициалы Е. А. X. в посвящении к роману указывают на имя самой младшей из дочерей автора, Екатерины (Кэт) Альбертовны Хомзе (1897–1955), учившейся в 1912–1913 годах в VII классе московской частной женской гимназии Любови Федоровны Ржевской, а впоследствии выбравшей профессию художника-иллюстратора. Сестра же ее, Маргарита Альбертовна Хомзе-Молчанова (во втором браке Беклешова), жившая во время написания романа под одним кровом с матерью и Кэт, возможно, послужила прообразом прекрасной черноглазой итальянки Риты, волею судьбы оказавшейся в зловещем замке Дракулы.

В правом верхнем углу титульной страницы экземпляра «Вампиров» 1912 года, принадлежащего Андрею Михайловичу Еремееву, частично сохранилась надпись чернилами:

‹Больше›

ври. Ма‹ма›

А на странице с посвящением Е. А. X. можно различить полустертую дату: «19 марта 1912 г.». Вероятно, в этот день Екатерина Николаевна вручила книгу той, кому ее посвятила, ибо реликвия эта прежде хранилась у Кэт Хомзе, перейдя после ее смерти к сестре Лине.

По-видимому, первоначально «страшная сказка про вампиров» складывалась из отдельных историй: автор бесконечно переносит читателя из одного временного измерения в другое, повествование ведется от лица нескольких персонажей, оставлены заголовки ряда сцен («Охотничий дом», «Осмотр замка» и так далее). Результат литературных занятий настолько впечатлил Екатерину Николаевну и ее окружение, что имеющиеся материалы объединили и переработали в произведение для печати – правда, не объяснив при этом, в чем состояла таинственная сила рокового ожерелья с застежкой в виде головы змеи, каково значение загадочных татуировок лотоса у капитана Райта и Джемса и что за экзотические женщины неоднократно спасали Гарри от клыков карпатских вампиров (уж не ацтекские ли они кровопийцы?). Однако некоторая недосказанность (к чести автора, будоражащая фантазию читателя) меркнет перед общей широтой и грандиозностью образов, поэтичностью повествования, драматизмом нагнетаемых событий, атмосферой нарастающего отчаяния, ужаса, безысходности и интригующей развязкой. Финал романа оставлен открытым – вряд ли на другом континенте жизнь неразлучных друзей обойдется без приключений, ведь Гарри (якобы потомок Монтесумы, а значит, наследственный жрец древних богов, коим подчинены вампиры) нашел ожерелье и везет его обратно в Америку, как того и хотели призрачные девы с медно-красными обнаженными телами, взывавшие: «Найди талисман, верни нам жизнь, будь нашим повелителем».

Уже в первой половине XIX века начали появляться литературные произведения, в которых нашли свое отражение страхи и опасения, связанные с египетскими мумиями и смертоносными древними силами, таящимися в полузасыпанных песком ритуальных сооружениях страны пирамид. Впоследствии исследователи причислили подобные сочинения к жанру «египетская готика», пережившему настоящий расцвет в конце позапрошлого столетия. Свой посильный вклад в становление «египетской готики» внесли такие знаменитые писатели, как Теофиль Готье (1811–1872), Эдгар По (1809–1849), Луиза Олкотт (1832–1888), Генри Райдер Хаггард (1856–1925) и Артур Конан Дойл (1859–1930).

В ноябре 1903 года в Лондоне был опубликован роман Брэма Стокера «Сокровище Семи Звезд», повествующий о тайных магических ритуалах Древнего Египта и секретах бальзамирования, о расхищении гробниц и странствиях души после смерти. В этом произведении соединились элементы фантастического, «готического» и оккультного. Подобно ирландскому писателю-неомифологу и мистику, чей кровожадный граф вдохновил Екатерину Николаевну Хомзе на создание «Вампиров», пробовала она свои силы и в жанре «египетская готика», результатом чего явился рассказ о проклятии египетской жрицы.

Беловой автограф фрагмента этого произведения (вернее, второй его половины), самим автором никак не озаглавленного, но подписанного «Б. Олшеври», находится на страницах рабочей тетради писательницы, хранящейся в семейном архиве Алексея Владимировича Хомзе. Рассказу мы дали условное название «Жрица богини Гатор».

Автограф этот наглядно подтверждает слова Антона Павловича Чехова (1860–1904), сказанные однажды начинающему беллетристу: «Обыкновенно начинающие стараются, как говорят, „вводить в рассказ“ и половину напишут лишнего. А надо писать, чтобы читатель без пояснений автора, из хода рассказа, из разговоров действующих лиц, из их поступков понял, в чем дело. Попробуйте оторвать первую половину вашего рассказа; вам придется только немного изменить начало второй, и рассказ будет совершенно понятен. И вообще, не надо ничего лишнего! Все, что не имеет прямого отношения к рассказу, все надо беспощадно выбрасывать. Если вы говорите в первой главе, что на стене висит ружье, во второй или третьей главе оно должно непременно выстрелить. А если не будет стрелять, не должно и висеть»[34].

Действительно, предысторию событий, описанных в сохранившейся второй части рассказа Б. Олшеври, понять несложно: молодой служащий Павел Иванович Меншуткин, неплохой рисовальщик, человек с лицом, на котором невзгоды оставили неизгладимый отпечаток, встречает в Петербурге (предположительно, в Летнем саду) близкого друга – доктора Кази – и излагает ему историю своих злоключений. Совсем недавно Меншуткин женился на очаровательной девушке по имени Вера. Египтолог «дядя Фра», по-видимому состоявший в родстве с кем-то из новобрачных (скорее всего, с Верой), подарил невесте на свадьбу египетскую золотую корону урей – несомненно, древний артефакт. После чего, надо полагать, стали происходить загадочные события, а настроение Веры резко переменилось: она сделалась задумчивой и меланхоличной, стала тосковать по Египту. Вероятно, Павел Иванович, обеспокоенный состоянием жены, обратился к доктору Кази, который посоветовал «ни о чем не спрашивать» Веру и посетить страну пирамид. Во время отпуска Меншуткина супруги отправились в Египет, где присоединились к экспедиции «дяди Фра», безуспешно пытавшегося определить местонахождение старинного египетского храма, посвященного богине Гатор (Хатхор). Внимательная и догадливая Вера помогла старому ученому отыскать это сооружение, верно истолковав текст имевшегося в их распоряжении древнего папируса.

К сожалению, никаких документально подтвержденных сведений об истории создания этого вполне самодостаточного фрагмента не сохранилось. Однако характер оформления рукописи и карандашные пометы на последней ее странице дают основания полагать, что Екатерина Николаевна Хомзе писала произведение для участия в литературном конкурсе, объявленном журналом «Мир Приключений» в ноябре 1911 года[35]. Задача конкурсантов состояла в том, чтобы сочинить рассказ к четырем предложенным иллюстрациям. Редакция не закрепляла порядка расположения рисунков в тексте и разрешала участникам конкурса переставлять их по своему усмотрению. Объем произведения не должен был превышать 25 000 букв. В этой же книжке журнала давался совет, как учесть число букв в рукописи, листы которой следовало четко и аккуратно заполнять только с одной стороны. Срок приема рукописей истекал 1 марта 1912 года[36].

Не лишенная азарта Екатерина Николаевна, ранее участвовавшая в шахматных турнирах по переписке, не преминула воспользоваться возможностью помериться своими литературными способностями с другими малоизвестными сочинителями. Рассказ был написан, все условия конкурса соблюдены… кроме одного. Когда на последней странице беловой рукописи автор принялась при помощи карандаша высчитывать количество букв, выяснилось, что произведение превысило объявленную редакцией норму более чем в два раза: вместо 25 000 букв их количество составило 58 960.

Вероятно, четыре предложенные журналом иллюстрации соответствовали тексту первых четырех (из девяти) глав рассказа, и Екатерине Николаевне пришлось переработать первую половину своего сочинения, занимавшую отдельную тетрадь, в новое произведение с более или менее убедительной развязкой. Его она и отправила на конкурс.

Согласно заявлению редакции, из 156 рассказов, подлежавших рассмотрению конкурсной комиссией, ни один «не мог быть признан безусловно заслуживающим первой премии», поэтому решено было назначить две вторые премии (по 75 рублей каждая) авторам двух лучших рассказов. Премировали Ф. Зарина из Санкт-Петербурга и Е. Лохтина из Киева, а Б. Олшеври не был упомянут даже в числе авторов рассказов, отмеченных как «выдающиеся по своим литературным достоинствам или по оригинальности сюжета»[37].

По всей видимости, результаты конкурса расстроили Екатерину Николаевну она посчитала свое сочинение неудачным, утратила к нему интерес и не стала обращаться в редакцию для возвращения рукописи, которая после 1 августа 1912 года была уничтожена в числе прочих невытребованных рукописей. Вторую же часть рассказа писательница оставила в своем литературном архиве. Так и появилась тетрадь с «безымянным» рассказом, начинающимся не с первой, а с тридцать пятой страницы. Однако тема мумий и древнеегипетского культа мертвых продолжала занимать Екатерину Николаевну, и она вновь обратилась к ней в своих естественно-научных сказках «Пчелы» (1914) и «История золотого зернышка» (издана посмертно в 1924 году).

А рассказ «Жрица богини Гатор», ни в чем не уступающий знаменитому фантастическому роману Б. Олшеври «Вампиры»,впервыепоявляется в печати, и читатели могут по достоинству оценить его.

…

Сочинения подобного рода отнюдь не редки в творчестве Екатерины Николаевны Хомзе. Свои фантастические опусы, снабженные неизменным «Посвящается Е. А. X.» и подписанные как «Б. Олшеври, автор „Вампиров“», она предлагала для публикации в известные периодические издания той поры. Так, в архиве редакции иллюстрированного художественно-литературного ежемесячника «Аргус» сохранились беловые рукописи четырех «фантастических рассказов» 1914–1915 годов: «Наследство Варвары Сидоровны. Что было и что казалось», «Где правда? Из вопросов о вампиризме», «„Дело Ивана“, или Было ли это?», «Две или одна?»[38].

Куда только не устремляла сочинительницу ее безудержная фантазия! Вместе с Б. Олшеври читатель отправляется в мрачную карпатскую обитель, населенную монахами-вампирами; в заброшенный барский дом, в котором ненастной ночью прародительница главного героя, сошедшая с парадного портрета, сулит ему драгоценный перстень в награду за спасение ее души и избавление от вечных мук; в монастырское подземелье, где девушку, заслужившую в родной деревне дурную репутацию колдуньи, подвергают пытке, дабы заставить ее сознаться в убийстве сестры-близнеца. Только существовала ли эта сестра? На полях сражений Первой мировой войны разворачиваются события фантастического рассказа «Дело Ивана», в котором автор предоставляет читателю самому решить, чем же в действительности был описанный случай – вмешательством высших сил или следствием безумия немецкого офицера? В рассказах Б. Олшеври сосуществуют быль и небыль, реальное и чудесное, обыденное и сверхъестественное, разделенные зыбкой, постоянно нарушаемой границей.

Не все эти произведения равнозначны по своему идейному содержанию и художественному своеобразию, однако, судя по тому, что редактор журнала «Аргус» Василий Александрович Регинин (настоящая фамилия Раппопорт, 1883–1952) оставил рукописи среди архивных материалов, можно думать, что авторитетный литератор придавал им некоторую цену.

К сожалению, рассказы так и не стали достоянием читательской аудитории при жизни их автора. Теперь же, спустя 110 лет забвения, они обретают «второе рождение», будучивпервыеопубликованы на страницах нашей книги.

…

Естественно-научные сказки Екатерина Николаевна Хомзе сочиняла в основном для малолетнего внука Вальтика (Вальтера Альбертовича Хомзе), будущего инженерагидролога и поэта, оставленного ей на попечение дочерью Лариссой, соратницей Гапона[39], 19 сентября / 2 октября 1910 года покончившей жизнь самоубийством. До 1916 года мальчик, по сути, воспитывался бабушкой и тремя сестрами покойной Лариссы. Всех четверых он называл своими «мамами», хотя настоящей матерью для него стала Маргарита Альбертовна Беклешова, усыновившая Вальтера.

В семейном архиве Алексея Владимировича Хомзе сохранились подписанные псевдонимом Ек. Т. Рина тетради с рукописями «Сказок для Вальтика»: «Пчелы» (поздняя редакция), «Дятел», «Воробьи», «Лягушки», «Рыба Лосось», «Смерть мухам!», «Мыши и крысы» и четырехстраничный отрывок произведения аналогичного жанра без начала и конца, условно названный автором статьи «Извержение вулкана».

Научные сведения для создания своих сказок Екатерина Николаевна черпала в трудах Альфреда Брэма (1829–1884), Жюля Мишле (1798–1874), Лоренца Лангстрота (1810–1895), Лиланда Говарда (1857–1950), в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» (издавался с 1890 по 1907 год). По всей видимости, Екатерина Николаевна Хомзе готовила эти произведения к публикации. Однако нам известны только три ее сказки, напечатанные под псевдонимом Ек. Т. Рина: «Пчелы. Рассказ для детей» (1914)[40], «Чижи и кукушка» (1916)[41] и «История золотого зернышка» (1924)[42]. Сказка «Рыба Лосось» в сокращенном виде без указания автора появилась на страницах детского журнала «Мирок» в 1916 году[43].

Пресса того времени не оставила без внимания научно-просветительскую деятельность Екатерины Николаевны Хомзе. Так, рецензент «Пермских губернских ведомостей» восторженно сообщал читателям, что «книжка под заглавием „Пчелы“ заслуживает самого благожелательного к ней отношения. Написана она для всех ясным и понятным языком. В виде живого увлекательного рассказа в сжатом виде представлена вся жизнь пчелы со дня ее рождения, все привычки и анатомическое строение пчелы, матки, трутней.

Довольно подробно описывается уход за пчелами, устройство улья, говорится и о добывании меда и воска. Даются указания относительно выбора места для пасеки, описываются лучшие сорта медоносных цветов, трав и деревьев.

Следя с большим интересом за фигурирующими в рассказе лицами (пчелинец Алексеич, девочка, сосед-пасечник, с одной стороны, и пчелы Абель, Бинна и Би – с другой), читатель легко, как бы мимоходом, незаметно для себя глубоко впитывает в память необходимые практические сведения по пчеловодству. „Пчелы“ не только интересная и занимательная книжка для детей школьного возраста, но и взрослый прочтет ее с удовольствием и пользой.

Все эти умело и популярно изложенные в рассказе сведения по пчеловодству принесут особенно большую пользу в деревнях, где пчеловодство у нас начинает с каждым годом развиваться, но, так сказать, само собой, в большинстве случаев без всяких знаний и указанья, книжка же эта не только даст самые необходимые сведения, но и настолько заинтересует, благодаря своему особенно умелому изложению, что прочитавший ее возьмется и за другую пчеловодную книгу…»[44].

Вероятно, опубликованный вариант «Пчел» следует считать самой ранней из дошедших до нас сказок Екатерины Николаевны. На это указывает описание фигурирующей в произведении девочки Кути: «Поедет наш мед с широкой Волги-матушки в город. А там живет твоя знакомая девочка, Кутя. У нее такие же светлые волосы, как и у тебя, ровно белый лен, только коса у нее толстая и банты большие. А, знаю я, медок лизать Кутя любит не меньше тебя». Кутей или Кэт в семье Хомзе называли младшую дочь Екатерину, следовательно, на момент написания сказки она была еще подростком и носила банты. Вышесказанное позволяет предположить, что «Пчелы» были созданы раньше обессмертившего Б. Олшеври романа «Вампиры», посвященного «повзрослевшей» Куте (Е. А. X.).

В сказке «Лягушки» мы вновь встречаем ненюфар и… кровопийцу. Правда, здесь это не вампир, встающий из гроба, а обыкновенный комар, который сетует, что у кувшинки нет ничего хорошего, даже душистого запаха, в отличие от деревенских ребятишек с алой, теплой кровью.

Екатерина Альбертовна Хомзе, сотрудничавшая с издателем Гавриилом Фомичом Миримановым (1870 – после 1930) как художник-иллюстратор (в частности, ею были созданы две забавные детские книжки о приключениях «мишуков-шалунов»)[45], в 1924 году под уже известным нам псевдонимом Ек. Т. Рина посмертно опубликовала сказку матери «История золотого зернышка». Произведение было отредактировано согласно реалиям НЭПа, когда широкое развитие получили различные виды кооперации и появилось понятие «продналог». К сожалению, подобное бесцеремонное обхождение с текстами «старых» авторов являлось характерной чертой фирмы Г. Ф. Мириманова, старавшейся шагать в ногу со временем.

…

В рукописном архиве Екатерины Николаевны Хомзе сохранились и образцы автобиографической прозы, объединенные общим заголовком «Давно прошедшее время». На страницах этих набросков, созданных около 1915 года, автор выступает в роли бытописателя, повествуя о традициях празднования Николина дня[46] в семье Молчановых; в духе «натуральной школы», но с большой долей юмора в изображении не массового, а исключительного, курьезного в жизни, рассказывает о чудаковатом троицкосавском старике «дедушке Макарьине», страдавшем болезненной страстью смешивать разные крепкие напитки и проверявшем «безвредность» полученных смесей на учителе местного уездного училища, «наигорчайшем пьянице»; вспоминает мельчайшие подробности далекого, многотрудного и опасного в те времена путешествия из Петербурга в Кяхту и обратно, пришедшегося на зиму и весну 1895 года. Маргарита Альбертовна Беклешова, сопровождавшая мать в памятной поездке, много лет спустя написала следующие строки: «Я была еще достаточно мала, чтобы сознавать различные опасности, но теперь считаю, что мама была исключительно храбрый человек, так как шла иногда на такой риск, на который не решился бы и мужчина».