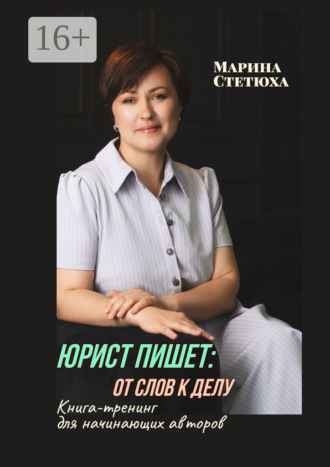

Полная версия

Юрист пишет: от слов к делу. Книга-тренинг для начинающих авторов

Чувство жадности сложно приручить, но можно и нужно, чтобы не останавливаться в развитии, не прекращать публиковаться.

Есть мнение, что только успешные люди не жадничают и делятся знаниями. Так вот первое, с чего надо начинать борьбу с жадностью, – отнестись к жадности как к норме и не надевать на себя ярлык «неуспешного человека». Жадность – это нормально. Накопленный опыт – это ваше. Вы и только вы решаете, делиться знаниями и опытом или нет. Если вы не делитесь с народом и коллегами знаниями и навыками, это вовсе не значит, что вы – аутсайдер и неудачник.

Вполне возможно, что «успешные» эксперты отдают бесплатно или за гроши те знания, которые ценны для нас, но утратили ценность для них. Значимое, ценное, глубокое знание эксперты не спешат отдавать. Они не опустошают кувшин знаний, а делятся тем, что вытекает из наполненного сосуда. Лишнее не жалко. «Успешные» охотно делятся информацией, потому что у них богатый опыт и много знаний, и та незначительная часть, которой они делятся бесплатно, никак не вредит их возможности получать деньги за экспертность. Думаю так.

В продолжение темы «успешных» экспертов интересно и то, что эксперт, бывает, раздает бесплатно то, что когда-то для кого-то стоило денег. Почему он стал отдавать бесплатно то, за что раньше брал деньги? Почему появилось то лишнее, что не жалко отдать? Потому что эксперт – «в процессе», он продолжает развиваться. Чтобы отдать больше, не жалея, нужно одновременно развиваться, узнавать что-то новое. Например, я пишу эту книгу, отдавая те знания, которые у меня появились в результате опыта. Но одновременно я учусь, читаю литературу, смотрю лекции, применяю новые техники и инструменты в писательстве. То есть я и делюсь знаниями, и учусь одновременно. Мой кувшин знаний и навыков не опустошается.

И наконец, третье. В первой главе речь шла о целях, которые преследуют юристы пишущие: 1) просвещать других; 2) самовыражаться; 3) зарабатывать; 4) развиваться. Так вот, если у юриста на первом месте – зарабатывать, справится с жадностью сложнее всего. Сложно заработать на продаже собственных книг при низкой культуре использования чужих текстов, распространении плагиата и интернет-пиратства, при отсутствии традиции защищать авторские права. Куда легче тем, у кого цель заработка на последнем месте. Это существенно облегчает писательский путь.

Если, допустим, на первое почетное место определить развитие, мыслишь примерно так: «Когда я пишу, я развиваюсь, развиваюсь как юрист, развиваю все профессионально значимые способности, таланты и навыки. К тому же пополняю копилку знаний о праве и практике его применения». На второе место можно поставить цель – самовыражение. Потом – просвещение других. И на четвертое – заработок.

Новый порядок целей, наверняка, станет точкой отсчета в новом путешествии в мир юристов-писателей. На все неприятности писательского пути смотришь иначе. Да, кто-то крадет мысли, идеи, тексты, не упомянув имени автора. Но, если вас повторяют, пусть и тайком, значит, слова ваши ценные, не пустой звук. Значит, вы – взрослый/учитель. Дети часто мудрствуют благодаря тому, что говорят взрослые/учителя, не говоря вслух, благодаря кому они такие мудрые. Чем больше у вас воруют, тем активнее вы обрастаете армией учеников, тех, кто вернется к вам еще, чтобы подглядеть, что же вы написали. Подглядывание входит в привычку. И так, постепенно, тот, кто у вас подворовывает, становится преданным учеником.

Если ваши книги можно найти на пиратских сайтах, отлично. Пиратские сайты рекламируют ваше имя. Это – реклама, в которую вы не вкладываете ни гроша. С пиратских сайтов к вам могут прийти подписчики, реальные или потенциальные клиенты.

И вот еще что скажу – я ни один раз замечала, что к человеку, который делится знаниями бесплатно, внутри возникает чувство долга. Долг всегда хочется вернуть. Возникает желание купить книгу, записаться на курс, обратиться за помощью, консультацией и т. д. Получается, рано или поздно за все, что мы отдаем бесплатно, заплатят в той или иной мере и форме.

Давайте подытожим

1. «Писательские страхи» можно разделить на «страх писать» и «страх публиковать».

Страх писать можно преодолеть, если:

– сформатировать документ и составить план (короткий или развернутый);

– перенести устную речь в письменную форму;

– довести до конца обрывки мыслей;

– пополнять копилку профессиональных знаний;

– получить базовые знания о писательских навыках.

Преодолеть страх публиковать тексты можно так:

– работать с внутренним критиком; повышать уверенность в себе и своих знаниях;

– публиковать конспект лекций, реферирование и пр.;

– искать единомышленников;

– видеть в критике пользу, возможность для роста;

– публиковать тексты в социальных сетях в закрытой группе;

– публиковать тексты в социальных сетях в открытой группе без имени или под псевдонимом;

– дать себе время для научения.

2. Если страхи писать и публиковать – плод неуверенности в себе и своих знаниях, то нежелание автора выходить в публичное пространство имеет другие причины. Среди них – жадность, распространение плагиата и книг на пиратских сайтах и пр.

III. ДЛЯ КОГО И О ЧЕМ ПИШУТ ЮРИСТЫ

В этой части книги речь пойдет о целевой аудитории юристов и о чем писать для нее.

О целевой аудитории юриста пишущего

Можно писать для всех и обо всем, а можно в самом начале пути определиться с тем, для кого писать. Разберем второй путь. Юристы пишут для юристов и не юристов. Если целевая аудитория юристы, авторский путь идет по одному сценарию. Если не юристы – другому. Целевая аудитория определяет, о чем писать, как писать, где публиковать.

Читатель-юрист и читатель-не юрист разные. Не юристы доверчивее. Обращают внимание на личные качества юриста, отдавая им предпочтение, иногда в ущерб профессиональным знаниям и опыту. Обычно читатель, не имеющий юридического образования, легко вовлекается в эмоциональную составляющую правового вопроса или судебного дела, опуская юридические детали. Читатели различаются по возрасту, интересам, социальному положению, роду занятий и т. д. Если с помощью текстов вы хотите привлечь больше клиентов, пишите для таких читателей, как ваши реальные клиенты, о таких проблемах, которые интересуют ваших клиентов. Писать для молодежи – это одно, для пенсионеров – другое, для одиноких матерей – третье, для бизнесменов – четвертое.

Читатели-юристы в первую очередь обращают внимание на профессиональные качества юриста пишущего – наличие знаний, опыта. Любую информацию подвергают критике, обращают внимание на мелочи, учитывают репутацию юриста в профессиональном сообществе. Для юристов писать сложнее. Среди юристов много этаких ревнивцев, считающих, что все знают, все понимают и советы им не нужны. А если и нужны рекомендации, то от авторитетных юристов. Чтобы писать для юристов нужно не только знать и постоянно пополнять копилку знаний, но и уметь эти знания демонстрировать. Начинающему автору привлечь внимание юристов-читателей, а тем более удержать можно, но надо приложить много усилий и набраться терпения.

Если писать для юристов, нужно знать больше, чем знает среднестатистический юрист. С другой стороны, для не юристов нужно упрощать язык права, писать понятно, популярно, разбирать по косточкам «прописные истины». Это не всегда легко. Нужны навыки. С юристами общение происходит иначе. Им не нужно объяснять то, чему учили на юрфаке.

Чтобы выбрать целевую аудиторию, нужно понимать, какую цель преследуете вы как юрист пишущий. Если юрист пишет с той только целью, чтобы высказаться по тому или иному вопросу, вряд ли стоит задумываться, для кого писать. Взбрело в голову, написал, успокоился. Неважно, кто прочел. Другое дело, когда цель – работа над личным брендом. В таком случае решить, для кого писать, важно. Например, юрист занимается частной практикой по семейным делам. Цель – развивать личный бренд, привлекать через тексты клиентов. Можно писать о значении ораторского мастерства для юристов или строго научные статьи о теории юридического процесса. А можно – о бракоразводных делах. Очевидно, что на развитие личного бренда повлияет блог или книга о бракоразводных делах, нежели статьи и заметки о теории юридического процесса. Инструментом для продвижения личного бренда будут тексты, связанные с практической деятельностью. В противном случае, юрист скорее делится знаниями с коллегами, расширяет знания и/или направления деятельности.

Читатели-юристы это, конечно, обобщение целевой аудитории. Можно смело разделить читателей-юристов на три группы: студенты-юристы; практикующие юристы (начинающие, продвинутые, эксперты); ученые-юристы. Есть, конечно, общее среди читателей-юристов – юридическое образование. Но указанные целевые группы очень разные, как и подходы в работе с ними. Писать для студентов-юристов – это одно; для практиков – другое, для ученых – третье.

В общем, прежде чем начать писать, подумайте, какую цель вы преследуете, для кого вы хотите писать; кто ваша целевая аудитория – юристы или не-юристы. Если юристы, то кто конкретно – студенты, практики, ученые. Если не юристы, то кто конкретно – пенсионеры, молодежь, женщины, мужчины и пр. Только потом можно задаваться вопросами – о чем писать и как.

О чем юристу писать?

Читателей юриста можно поделить на две группы: юристов и не юристов, но и те, и другие хотят одного – получить пользу от прочитанного, хотят от юриста знаний о праве, практике его применения, знаний о навыках. Знания, которые хотят получить юристы и не юристы, отличаются глубиной. Допустим, юристу недостаточно элементарного разъяснения правовых норм. Особое мышление позволяет самостоятельно и относительно быстро разобраться в правовой информации, чего не скажешь о не юристе. У не юриста отсутствует системное правовое мышление, нет навыков толкования права, а, значит, знания, которые не юристы получают от прочтения закона, чаще всего разрозненные. Не юристов юристы своими книгами/статьями/заметками просвещают, консультирует по тем или иным правовым вопросам.

Читатель-юрист хочет получить/углубить профессиональные знания, знать ответы на такие вопросы, как организовать собственный труд, чтобы все успевать, как преуспеть в профессии, развить навыки юридической практики и пр. Основная задача текстов – решить насущную проблему, будь то ведение дела в суде, составление договора, взыскание долгов или раздел имущества.

Юристы делятся с юристами теоретическими знаниями, пишут общетеоретические, отраслевые и межотраслевые научные работы. Для юристов составляют сборники судебной практики с комментариями, пишут настольные книги (адвоката, нотариуса, судьи, следователя и пр.) и т. д.

Юристы также пишут о профессиональных навыках и делятся секретами успеха, опытом по конкретным навыкам. Например, как выиграть дело в суде, проверить протокол судебного заседания, быстро и качественно найти правовую информацию и т. д.

Если юрист пишет для продвинутых юристов, то знания, которыми он делится, должны быть экспертными, узкопрофессиональными. Чтобы продвинуть имя юриста-эксперта надо определиться как минимум с той отраслью/подотраслью права, в которой вы позиционируете себя как эксперт. Нельзя быть экспертом одновременно во всех отраслях права. Читатель-юрист, тем более разбирающийся в той или иной отрасли правовых знаний, – это умный, требовательный, способный к рассуждению и анализу специалист, ставящий все под сомнение и редко соглашающийся с иной точкой зрения. Чтобы юрист признал автора экспертом, надо максимально разобраться в той теме, которую хотите раскрыть.

При выборе темы для не юристов исходят из профессиональных компетенций. Общепрофильному юристу или адвокату целесообразнее выбрать такую же общую тему. Например, писать о том, что нужно знать о своих правах каждому родившемуся и женившемуся; и т. д. Если вы планируете специализироваться или специализируетесь на ведении дел определенной категории (автоюрист, семейный юрист и пр.), логично писать о спорах/делах соответствующей категории: о правах водителей, банкротстве гражданина, взыскании алиментов и разделе имущества и т. д.

Подумайте, о чем хотите писать – о профессии и профессиональных навыках юриста или хотите разъяснять правовые нормы. Напишите на отдельных листочках, какие конкретно вопросы и темы хотите осветить. Разделите листочки на две группы: в одну стопку те вопросы, по которым у вас достаточно знаний, а во вторую – те вопросы, по которым нужно получить дополнительные знания.

Начните путь юриста пишущего с тех вопросов, по которым у вас достаточно знаний или не потребуется значительных усилий для пополнения копилки. Так будет легче. Если вы не боитесь трудностей, если у вас есть время для исследования, пишите о чем хотите.

Личный опыт – отличный помощник для начинающих авторов. Руководствуясь опытом, вы всегда будете уверены, о чем пишете. Пусть даже это небольшой опыт. Например, напишите, как вы сходили в суд и выиграли дело или проиграли, но осознали ошибки; как ходили в качестве слушателя на открытый судебный процесс и т. д. Если нет практического опыта, напишите, что интересного вычитали в научной статье и монографии ученого, и пр.

Посмотрите, о чем пишут юристы. Полистайте страницы сообществ в социальных сетях. Можно найти много идей, сплести их воедино и написать что-то оригинальное.

Пишем о навыках юриста

Одна из популярных тем у юристов – о профессиональных навыках. Спрос на знания о профессиональных навыках растет и, полагаю, будет расти. Это объективно обусловлено. Во-первых, как ни крути, обучающиеся на юрфаке недополучают практические навыки. Впрочем, перед вузом стоят другие задачи. Вот только если раньше выпускники юридических вузов и факультетов могли себе позволить ничего не уметь, то сегодня к моменту окончания вуза выпускники должны быть, как минимум, осведомлены о тонкостях юридической практики.

Во-вторых, современное общество, в том числе и юридическое сообщество, ориентировано на постоянное обучение/самообразование. Только тот, кто постоянно развивается, в тренде. Отсюда спрос на знания о профессиональных навыках от опытных практикующих юристов.

И, наконец, профессиональными навыками юриста интересуются не только юристы. Многие хотят знать, как написать исковое заявление, как подать иск в суд, как собрать доказательства, не обращаясь за профессиональной юридической помощью.

В общем, тема профессиональных навыков юриста интересная, актуальная и полезная для широкого круга читателей. Начинающему юристу надо взять на заметку. Можно начать с описания простых навыков – написать, как составить исковое заявление и договор.

Публикуя сообщение о профессиональных навыках, юристу нужно помнить и о правилах общения в публичном пространстве и воздерживаться от раздачи рекомендаций, явно противоречащих юридической этике и/или закону.

Разъяснение правовых норм для не юристов

Хотя тема о профессии и профессиональных навыках набирает популярность, чаще всего юристы в заметках, статьях и книгах разъясняют правовые нормы и практику их применения.

Человеку без специальной подготовки разобраться в тонкостях правовой материи сложно. Читая законы, часто возникает больше вопросов, чем ответов. Язык права сложный, непонятный, многие правовые нормы неверно истолковываются, и только юрист может помочь не юристу понять общеобязательное правило поведение, перевести «инопланетный» язык права на язык человеческий. Профессиональное, правильное разъяснение правовых норм – основная задача юриста. «Правильно разъяснить» – значит передать смысл юридического текста, не искажая волю законодателя; передать смысл правовой нормы в доступной форме. Благо, письменная речь позволяет хорошенько обдумать и продумать, что и как сказать, чтобы читатель понял верно. Недопустимо, разъясняя нормы права, вводить в заблуждение, искажать правовую информацию, выдавать желаемое за действительное, не предупредив заранее, что рассуждения юриста – личное мнение и может не совпадать с официальным мнением.

Желание не исказить правовую информацию часто приводит к тому, что юристы, разъясняя нормы права, немногословны и используют язык закона. Подобное толкование (по сути, переписывание статей нормативно-правового акта) практически ничего не разъясняет не юристу.

Разъяснение правовых норм – ответственное дело. Для более точного понимания читателем информации, разъяснять правовые нормы целесообразно с учетом постановлений высших судов, обзоров судебной практики.

На основе сказанного, сформулирую три правила перевода языка права на язык «человеческий».

Правило 1. Разъяснять нормы закона в контексте конкретных дел. На страничках юристов в социальных сетях можно увидеть опубликованные правовые позиции Верховного Суда. Правовая позиция вне контекста рассмотренного дела малоинформативна для не юристов. Это – в лучшем случае. В худшем – правовая позиция вне контекста может исказить смысл правовых норм.

Правило 2. Надо быть аккуратным в «переводе» норм правовых отраслей и институтов, в которых не разбираешься. Есть вероятность ввести целевую аудиторию в заблуждение относительно значения и смысла правовой нормы или правовой ситуации.

Правило 3. Нужно соблюдать приоритеты перевода языка права на язык «человеческий». Чтобы удалось это сделать, юристу нужно максимально сохранять близость с исходным текстом и грамматически выверять «перевод».

Давайте подытожим

1. Целевую аудиторию юриста можно разделить на две большие группы – юристы и не-юристы. От того, для кого вы пишете, зависит, как писать на правовые темы.

2. Юристы – компетентная аудитория, поэтому для юристов писать сложнее с содержательной точки зрения, но легче с точки зрения языка общения. С не юристами общение через тексты – с точностью до наоборот: чтобы писать на правовые темы, достаточно уметь толковать законы. В то же время для не юристов сложнее формулировать мысль – надо упрощать язык права.

3. Юристы пишут для юристов и не юристов о праве и практике его применения, а также профессиональных навыках. Для не юристов актуальнее писать заметки, статьи и книги, ориентированные на универсальную правовую грамотность; для юристов – заметки, статьи и книги по узконаправленным вопросам юриспруденции. Три выборе темы для публикации желательно руководствоваться профессиональными компетенциями.

4. Публикуя сообщение о профессиональных навыках, юристу нужно помнить о правилах общения в публичном пространстве и воздерживаться от раздачи рекомендаций, явно противоречащих юридической этике и/или закону.

5. Разъясняя право для не-юристов, нужно стараться писать просто и понятно, с одной стороны, а с другой – надо уметь разъяснять смысл правовых норм, не искажая волю законодателя.

IV. КАК ПИСАТЬ – ЧЕТВЕРТЫЙ КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

В этой части работы сначала взглянем на письмо как процесс. После перейдем к вопросу о принципах написания текстов, «писательских» мифах, собственном голосе автора, стиле и о том, на каком языке юристу говорить с читателем.

Письмо как процесс

Вопрос «как писать» многоаспектный и ответ на него зависит от того, под каким углом зрения мы смотрим на написание текста. Например, можно взглянуть на письмо как процесс. В таком случае речь пойдет о том, с чего начинается этот процесс и чем завершается.

Действительно, написание текста – это процесс, состоящий из нескольких следующих друг за другом стадий: составление плана, написание черновика, редактирование, в том числе дополнение и изменение первоначального текста. Завершается процесс вычиткой чистовика перед публикацией. Процесс написания поста, статьи и книги отличается масштабностью, объемом работы. Не больше. Книга, условно говоря, – это несколько статей, а статья – несколько постов (коротких заметок).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

См.: Выготский Л. С. Мышление и речь. Изд-во: АСТ, 2021.

2

Глухов, В. П. Психолингвистика: учебник и практикум для вузов. М., 2024; Залевская А. А. Введение в психолингвистику: учебник. М., 2007. С.83; др.

3

Морозова Н. Г. О понимании текста // Известия Академии Педагогических Наук РСФСР. Вып. 7. М.-Л., 1947. С.191—239.

4

Кейт Феррацци. Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга. М.: Издательство «МИФ», 2015.

5

Глухов В. П. Психолингвистика: учебник и практикум для вузов. М., 2024.