Полная версия

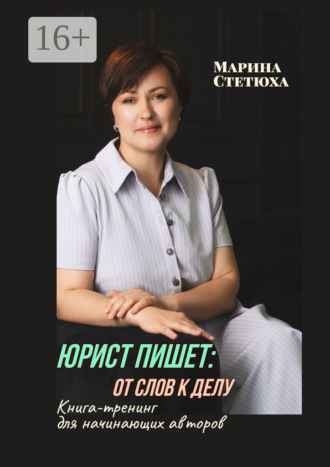

Юрист пишет: от слов к делу. Книга-тренинг для начинающих авторов

Лояльность к «безграмотности» юриста вовсе не значит, что юрист пишущий должен подыгрывать невежеству. В грамотности нужно брать выше. Не лениться, проверять то, что написал. Прилагать усилия. Читать грамотные тексты, чтобы сформировать навык узнавания слов. Надо понимать, что грамотная письменная речь вызывает доверие, это – конкурентное преимущество.

Так вот, чтобы грамотно писать, надо писать. Чем чаще «безграмотный» юрист пишет, тем успешнее он развивает в себе общую грамотность и речевой вкус. Так что, пишите, господа, пишите!

Пишем – зарабатываем

Интересно, можно ли заработать на текстах? Как ни крути, ни верти, деньги нужны. Ответ: да, можно заработать. Вопрос: сколько, как и в какой форме придут деньги – непосредственно за текст или опосредованно (через имя).

Вот три варианта, когда письменные навыки приносят доход: первый – писать тексты за вознаграждение для других. Второй – писать книги и зарабатывать на продаже своих книг. Третий – продвигать личный бренд через написание постов, статей и книг, привлекать клиентов за счет узнаваемости и экспертности.

Пару слов про заработок на текстах для других. Если вы научитесь писать тексты на правовую тематику, будете делать это быстро и качественно, можно оказывать услуги копирайтера, например, юридической фирме или частнопрактикующему юристу. Вы пишете – вам за это платят. Потребность в написании правовых текстов есть и заработать на этом можно. Чтобы «писать для других», надо много знать и читать, писать быстро и часто, чтобы удовлетворять потребности заказчиков. Плюсом этого пути является не только заработок. Вы приобретаете неоценимый опыт написания текстов, а также получаете знания. Подходит путь или нет – решать вам.

Теперь – про заработок на своих книгах. Это очень соблазнительный способ заработка. Кажется, наилучший. Сидишь дома, пишешь книги, их покупают. На заработанные деньги достойно живешь. Чтобы так случилось, как минимум, нужно написать бестселлер. И не один. А еще лучше – лонгселлер. И не один. Но каков бы ни был доход от продаж книги, его будет явно недостаточно для полноценной жизни. Посмотрим правде в глаза. Независимо от того, будет ваша книга опубликована в издательстве или вы пойдете по пути независимого автора, среднестатистическое роялти от продажи книг не позволит сделать написание книг основным заработком. В лучшем случае – дополнительным. Чтобы более или менее зарабатывать на собственных книгах, нужно писать как минимум по две-три книги в год. Если не больше. И каждая из них должна успешно продаваться.

Написание собственных книг развивает навык письма, получаете новые знания, а также демонстрируете собственный талант, обрастая поклонниками, учениками. Вас узнают.

И, наконец, скажу про заработок на личном бренде. Определений понятия «личный бренд» много. Мне по душе пришлась короткая, но точная мысль Кейта Ферацци: «Ваш личный бренд – это всего лишь та мысль, которая возникает у людей, когда они видят вас или слышат ваше имя»4.

У каждого практикующего юриста уже есть личный бренд. Первые клиенты, первые оппоненты, первые судебные процессы создают имя юристу. Приступив к юридической практике, вы уже сделали первый шаг по созданию личного бренда. Поэтому вопрос не в том, есть ли у вас личный бренд (он уже есть), вопрос в другом – насколько бренд силен, насколько вы, как юрист, выделяетесь среди других членов юридического сообщества.

Заработок на личном бренде – достойный путь. И, не побоюсь сказать, – верный. Тексты делают имя. А за имя люди готовы платить, даже если вы ничего особенного уже не пишете. Раскрученный личный бренд приносит стабильный доход. Сильный личный бренд для юриста как эксперта – это увеличение потока клиентов, возможность выбирать среди желающих получить услугу, новые связи и знакомства, увеличение гонорара, признание.

Все хорошо на этом пути к деньгам. Но не всегда путь к усилению личного бренда и, соответственно, денежному изобилию, короткий. Не всегда ровная дорожка.

Продвижение и усиление личного бренда – задача посильная. Эксперты по вопросам личного брендинга называют много способов и направлений развития личного бренда. Эффективным инструментом является как раз-таки ведение социальных сетей, написание статей и книг. Публикационная активность – не гарантия восхождения на пьедестал юриста с сильным брендом. Но это – эффективный инструмент. Писать посты, статьи и книги – значит повысить узнаваемость в юридическом сообществе и среди клиентов. Это – способ выйти на новый уровень, заявить о себе как эксперте в той или иной отрасли правовых знаний и навыков.

Писать и публиковать. Или только писать?

Юристы пишут. И это хорошо. Но достаточно ли писать тексты «в стол»? Скажу так: если юрист пишет исключительно для себя, он развивается. Часто пишут судебную речь, которую произнесут в суде. Или лекцию, которую прочтут в институте или перед видео-камерой. Очевидно, что письмо для себя полезнее, чем его отсутствие. Но, не публикуя тексты, юристы недополучают. Результат интеллектуального труда должен стать достоянием публики, «текст для себя» должен стать «текстом для других». Зачем?

Во-первых, публикации выводят юриста из тени. Публикация – заявка о себе. Это – демонстрация профессиональной компетенции. Это – демонстрация знаний и отсутствия страха говорить то, что знаешь. Это – готовность взять на себя ответственность за свои слова. Блог в социальных сетях – визитная карточка. Сегодня почти каждый обращается к социальным сетям, чтобы удостовериться в личности юриста, его профессионализме.

Во-вторых, блог, статьи, книга – это не только возможность показать себя в выгодном свете. Немаловажно внутреннее развитие в период публикационной активности. Прыжок в новую реальность – вот что происходит. Жизнь можно разделить на «до» и «после». Если, конечно, писать регулярно.

И, наконец, публиковать тексты нужно для того, чтобы совершенствовать писательские навыки. Дома я хожу в трико и майке. Но происходят метаморфозы, когда я собираюсь на встречу с клиентами или коллегами. Чаще всего, когда мы пишем для себя, в тексте многое прощается, на многое закрываются глаза. В конце концов, зачем писать понятно и красиво, если мне и так все понятно, а красота домысливается. Когда планируешь публиковать, ко всему процессу написания текста относишься ответственно, заботишься и о содержании текста, и о форме.

II. «СТРАХ ПИСАТЬ» И «СТРАХ ПУБЛИКОВАТЬ»

Иногда случается так: желание вести блог или написать книгу есть, но юрист топчется на месте, откладывает задуманное. Что же мешает? Поговорим о «писательских страхах», о том, как их преодолеть.

Давайте подытожим

1. Юристы по-разному демонстрируют знания. Некоторые делятся знаниями через письменные тексты – пишут и публикуют заметки, статьи, книги. При этом цели публикационной активности разные – бескорыстно делиться знаниями; самовыражаться; продвигать личный бренд.

2. Выбор в пользу письменной речи может быть обусловлен ее особенностями по сравнению с устной (продуманностью, организованностью и пр.); целями, которые преследует пишущий (глубокое осмысление исследуемого вопроса). Но в первую очередь выбор предопределен психологическими особенностями личности.

3. Ведение блога, написание статей и книг развивают все профессионально необходимые качества и навыки юриста, связанные с мышлением, коммуникацией, управлением, организацией труда и самоорганизацией.

4. Письменная речь юриста развивает не только профессиональную грамотность, но и грамотность общую.

5. Публикация текста выводит юриста из тени, позволяет заявить о себе, показать себя в выгодном свете, ответственно подойти к содержанию и форме текста.

Про писательские страхи

Писать посты, статьи и книги для юриста весьма и весьма полезно. Но что мешает тем, кто не пишет? Юристы не из робкого десятка, но все же предположу, что встать на путь юриста пишущего мешают «писательские страхи».

Разделю все писательские страхи на «страх писать» и «страх публиковать». По своей сути они разные, могут идти рука об руку, один за другим, а могут существовать по отдельности. У некоторых преобладает страх писать, у других – страх публиковать.

О страхе писать. Чем бы ни был обусловлен страх писать, его можно преодолеть.

1. Иногда пугает «чистый лист». Много мыслей у юриста, интересных, полезных, мыслей, которыми хочется поделиться. Садится юрист за ноутбук, создает файл в надежде начать заметку или статью, посидит чуток, глядя на белый экран, потом машет рукой: «В другой раз!»

Есть три простых приема справиться со страхом чистого листа: форматирование документа, составление плана и перенос устной речи в письменный текст.

Создайте документ, назовите его, поместите на почетное место на рабочем столе ноутбука или компьютера, откройте, выберите шрифт, размер шрифта, установите отступы, интервалы, напишите заголовок статьи/поста, составьте короткий или развернутый план, напишите, о чем вы хотите рассказать читателю. Все. Лист уже не чистый. Начало положено.

Страх чистого листа преодолевается и так. Подумать, о чем хочется написать. Записать мысли на диктофон или отправить себе голосовое сообщение через мессенджер. После – расшифровать аудио в текст. Можно воспользоваться сервисами голосового ввода. Тоже удобно. После того, как слова станут текстом, страха чистого листа уже не будет.

Кстати, проговаривать мысли вслух, записывать их – часто используемый инструмент. У меня, к примеру, бывает так: во время прогулки появляются разные мысли; если мысль показалась интересной для проектов, отправляю себе голосовое сообщение. После прогулки за чашечкой кофе прослушиваю запись и пишу текст, редактирую, дополняю.

Страх чистого листа – не единственное препятствие начать писать тексты. Но, пожалуй, самый безобидный в отличие от других.

2. Бывает, мысли, которыми хотелось поделиться, утрачивают ценность, как только их напишешь. Мысли кажутся серыми, несмотря на то, что пять минут назад, в голове, переливались всеми цветам радуги. Начинаешь писать, но коряво получается, не так потрясающе и восхитительно, логично и убедительно. Почему так?

Мысли часто обрываются. Мозг легко перепрыгивает с одной мысли на другую, не «договаривая». Когда пишешь в потоке мыслей, после прочтения текста создается впечатление недосказанности, незавершенности. Причина обрывочности кроется в особенностях внутренней речи как особом виде речевой деятельности человека. Помимо внешней речи, обращенной к другим людям, есть речь внутренняя, речь «про себя». Внешняя речь – та, через которую мы передаем и воспринимаем мысли, а внутренняя речь – та, которой мы думаем. Внешняя и внутренняя речь тесно связаны друг с другом, но они – далеко не одно и то же. Если внешняя речь по форме делится на устную и письменную, то внутренняя речь – на внутреннее проговаривание и собственно внутреннюю речь. Есть еще эгоцентричная речь, по форме напоминающая речь внешнюю (проговаривается вслух), но, по сути, – она внутренняя, т.е. речь для себя, а не других.

Внутреннее проговаривание – это речь для себя и про себя. Она имеет структуру внешней речи, т.е. происходит так, как мы говорим или пишем, но только без фонации, звуки не произносятся. Зачастую внутреннее проговаривание происходит в условиях, когда говорить вслух неудобно. Внутреннее проговаривание, это, например, когда юрист в коридорах суда повторяет про себя подготовленную речь в судебных прениях или возражения на иск. Эта форма внутренней речи относительно полная, связная, эту речь можно узнать и понять, если бы была возможность подслушать. Именно такая внутренняя речь прекрасно избавляет от страха чистого листа. Мысль закончена, сформирована. Ее можно развивать, дополнять и т. д.

«Собственно внутренняя речь» отличается от внутреннего проговаривания. У собственно внутренней речи «свой особый синтаксис». Из-за этого речь выглядит отрывочной, фрагментарной, сокращенной, ее сложно узнать и понять. Синтаксис внутренней речи максимально упрощен. Мысль как бы сгущается. В собственно внутренней речи нет необходимости произносить слова и фразы до конца. Имеет значение семантика, смысл того, что мыслится, а не фонетика речи, т.е. как речь прозвучит5. Вот такая «собственно внутренняя речь», когда ложится на бумагу, приобретает неприглядные качества бессвязности, обрывочности и пр. Расшифровать такую речь – вот что нужно. И эта задача вполне решаемая. Если вы написали текст и вам показался он непонятным, не спешите возвращаться к чистому листу. Сделайте из речи «про себя» речь вслух, речь для других.

Итак, обрывки случаются вовсе не потому, что мозг не может завершить мысль. Мы не успеваем проговорить, а тем более записать то, что думаем. Скорость мысли намного быстрее, чем говорение и письмо. Кроме того, мозг «пишет» нелинейно. А так, будто художник пишет картину. Всю. Сразу. Целиком. Поэтому, если сконцентрироваться и развить промелькнувшие мысли, получится вполне достойный материал. Письменная речь – прекрасный помощник в концентрации внимания и доведения мысли до конца.

3. Иногда не сама мысль лишена ценности, а тот угол зрения, под которым ее рассматривают. В этом случае, можно попробовать развить ту же мысль через диалог двух друзей, где один спрашивает, другой – отвечает. Причем тот, кто спрашивает, должен быть дотошный и придирчивый, а тот, кто отвечает, мудр как сова. Пусть это будет разговор двух друзей, каждый из которых высказывает свою точку зрения. Пусть поспорят друг с другом. Можно подключить к диалогу кого-то третьего. Так появится еще один угол зрения на проблему. Маленький рассказ, в котором встретились два или три однокурсника с юрфака, поможет разобраться, что не так с первоначальной мыслью. Да и рассказ такой будет интересно почитать.

4. Если не пишете, потому что не хватает знаний, надо найти источник получения знаний и приступить к исследованию. Почитайте судебную практику, научные статьи, монографию по вопросу исследования, найдите и послушайте лекции по интересующему вопросу и т. д. Ресурсов для пополнения копилки знаний – тысяча. Восполните пробел и страх уйдет. Работает прием наверняка.

5. Нередко «страх писать» связан с отсутствием базовых знаний о писательстве: о чем писать, как писать, в какой манере, в каком жанре, как писать, где опубликовать, как понять, нравится ли читателю то, что пишешь и пр. Если не хватает базовых знаний и писательских навыков, их тоже можно получить. Например, дочитав эту книгу.

Если подвести итог, можно назвать следующие приемы преодоления страха писать тексты:

– форматирование документа и составление плана (короткого или развернутого);

– перенос устной речи в письменную форму;

– доведение до конца обрывочных мыслей;

– пополнение копилки профессиональных знаний юриста;

– получение базовых знаний о писательских навыках.

Страх публиковать тексты

Вынести текст на публику – своего рода обнажение. Письменная речь говорит о человеке также много, как и устная, а, может, даже больше.

1. Страх публиковать проявляется так: написал текст, перечитываешь и понимаешь – не нравится. Совсем не нравится. Рождаются мысли – вдруг, текст раскритикуют или найдут в нем ошибку. Планировал показать экспертность, а в итоге – удар по деловой репутации. «Нет, в стол!» – думает юрист и кладет распечатанный текст в ящик. Или решает проблему простым нажатием клавиш – удаляет все, что напечатал.

Считается, если автор слишком придирчив к собственному тексту, в нем заговорил внутренний критик. Внутренний критик – дитя неуверенности в себе и своих знаниях. Если юрист не уверен в себе и своих знаниях, он всегда будет недовольным, неудовлетворенным написанным, даже если текст шедевральный. Задача внутреннего критика – придираться. Для желающих начать путь юриста пишущего, желающих не только писать тексты, но и публиковать их, есть совет: утихомирьте внутреннего критика, повышайте уверенность в себе и своих профессиональных знаниях. Вот и весь секрет.

Есть различные способы и приемы преодолеть страх публиковать из-за внутреннего критика. Например, публиковать не свои тексты, а чужие. Ну как – чужие? Имею в виду конспекты лекций ученых-юристов, реферирование статей и пр. Если систематически публиковать «чужое», допустим, в сообществе или на личном сайте, постепенно страх выносить текст на широкую публику уйдет. К тому же конспектирование лекций или реферирование пополняют копилку значимых для профессии знаний, прекрасно развивают мышление и писательские навыки. В конечном счете, вы повысите уверенность в себе, своих знаниях.

2. Бывает и так: есть мысль и, в общем-то, она не дурна, но уверенности стопроцентной в ней нет, сомнения грызут. Делать достоянием публики мысль, в которой нет уверенности, не хочется. В этом случае, начните изучать вопрос, читать литературу по теме. Скорее всего, произойдет чудо – вы найдете мысли, аналогичные вашим. Поиск и нахождение единомышленников придают уверенности в том, о чем пишешь. Страх публиковать проходит.

3. Если, вдруг, вы боитесь, что ваши публикации никому не нужны или вас раскритикуют, скажу вот что: на каждого писателя найдется читатель. Возможно, то, что вы пишете, некоторые проигнорируют. Но будут, обязательно будут и те, кто с удовольствием и интересом прочтет. Это – первое.

Второе – не прекращайте начатое дело, даже если вас бесцеремонно раскритиковали. Критика часто порождает новые мысли и идеи. Так происходит с любой критикой, конструктивной или нет, художественного текста или научного. Не воспринимайте критику как сигнал прекратить делать то, что нравится. Пусть критика станет поводом доказать, что мысль в тексте верная, если, конечно, это возможно. Юристы – мастера доказывать. Вот и тренируйтесь. Вы останетесь довольны собой, а, значит, появится уверенность в том, что и как пишете.

Вот еще несколько способов преодолеть страх публиковать.

Чтобы перешагнуть внутренний барьер «выноса» текста в публичное пространство, можно опубликовать тексты в закрытой группе в социальной сети. В популярных социальных сетях есть возможность создать закрытую группу или частную, в которую могут войти только те, кому разрешили. Будьте в своей группе единственным участником. Оформите группу в перерывах между написанием постов и статей. Назовите сообщество, сделайте обложку и пр. В общем, наведите красоту. Сам факт того, что текст за пределами ноутбука, успокаивает, появляется желание показать то, что вы написали, кому-то еще. К тому же ваши заметки будут следовать одна за другой, увидите, как развиваются ваши писательские навыки, каждый последующий текст становятся лучше. Рано или поздно появится желание узнать, что же думают другие о том, что вы пишете.

Если желание показать читателю свои тексты есть, но вы все еще боитесь открыть себя в новом амплуа, публикуйте тексты анонимно, без имени. Из закрытой группы сделайте открытую, пусть туда заходят, читают ваши тексты. Можете дать рекламу, чтобы охотнее посещали ваше сообщество. Если будут подписки в сообщество и лайки постов, значит, то, что пишете, интересно. Продолжайте в том же духе. В скором времени почувствуете, что хотите, чтобы читатели знали не только ваши тексты, но и вас, как автора текстов. Причем сказать, кто автор, можно аккуратно и ненавязчиво, так, чтобы читатель и не понял, что автор прятался. Короче, делая так, или примерно так, вы преодолеете чувство страха публиковать тексты.

Чтобы хорошо владеть каким-либо навыком, будь то навык публично выступать или писать тематические тексты, нужно время. Месяц, два, год. У каждого автора свой срок. Но чем больше вы будете писать и публиковать тексты, тем больше будет уверенности в том, что у вас хорошо получается. Смело экспериментируйте с манерой и стилем письма, ищите себя. Тренируйтесь. Возможно, то, что вы считаете недостатками в письме, на самом деле – проявление индивидуальности, ваш голос, авторский стиль.

Итак, преодолеть страх публиковать тексты можно так:

– утихомирить внутреннего критика; повышать уверенность в себе и своих знаниях;

– публиковать результат конспектирования или реферирования;

– искать единомышленников;

– видеть в критике пользу, возможность для роста;

– публиковать заметки в социальных сетях в закрытой группе;

– публиковать заметки в социальных сетях в открытой группе без имени или под псевдонимом;

– дать себе время для научения.

Выполните маленькое задание. Напишите на бумаге свои писательские страхи. Посмотрите этим страхам в лицо и приступайте к их преодолению. Напротив каждого страха напишите два-три приема, которые хотите использовать для преодоления страха. После того, как используете все приемы, зачеркните страх. Через некоторое время, если все еще чувствуете нервное щекотание в груди при написании или опубликовании текста, повторите это задание, используя эти же или другие приемы. Но у меня есть чувство, что второго раза не будет, если вы всерьез подойдете к выполнению задания.

Не боюсь, а не хочу…

Страхи писать и публиковать не перепутаешь с нежеланием автора выходить в публичное пространство. Первые – плод неуверенности в себе и своих знаниях. Вторые – результат нежелания делиться знаниями и опытом. Почему так? Это, конечно, может быть элементарная лень, усталость. Но у меня есть еще несколько предположений.

Первая причина – во всем виноват плагиат и родственные ему явления. Плагиат – неприятная штука для автора. Видеть свой текст в чужом тексте без упоминания себя цепляет за струны души. Как-то по-особенному становится больно. Несправедливо же! Стараешься, думаешь, пишешь. А наглец крадет твои мысли, бесцеремонно присваивает себе то, что не принадлежит. Делает имя на чужих знаниях. Нагнетать обстановку можно и дальше. И поверьте, чем больше думать о том, что ваши идеи, выводы могут украсть, тем скорее исчезнет желание публиковать посты, статьи и книги.

Поговорим об убеждениях, о том, как убеждения могут помочь в случае, если нет желания публиковаться.

Первое. Надо признать – крали идеи, мысли, тексты и будут красть. Так было всегда. Есть скромные воришки, они вроде бы и украли, но робко, будто бы случайно. А есть те, кто нагло паскудничает. Конечно, исключать защиту авторских прав в судебном порядке не стоит. Но прежде надо понять масштаб проблемы. Так вот масштаб проблемы часто раздут.

Пофилософствуем. Простим воришек и грабителей, хотя бы потому, что когда-то что-то – мысль, идею, текст – крали и мы с вами. В наших головах очень мало оригинального. Где-то что-то услышали, прочитали, а потом выдаем за свое.

Второе. Иногда то, что мы считаем воровством, на самом деле таким не является. Разве у вас не случалось так: вы о чем-то подумали, даже написали, а потом, спустя время нашли подтверждение словам в книге или в статье, или услышали в чьей-то речи. Было же?

Вот интересно, то, о чем я сейчас пишу, уже писал кто-то? Наверняка. Может же быть такое: автор, которого я не знаю, обвинит меня, скажет: «Я писал об этом три года назад. Почему она не сослалась на меня? Почему не указала меня в библиографии? Она – вор». Несправедливые же обвинения? Несправедливые. Разве можно в наш век, когда информация пополняется каждую секунду, прочитать все тексты, написанные на ту же тему, на которую пишете вы? Сотня жизней потребуется. Если не больше. Если когда-нибудь у людей появится сверхспособность быстро обрабатывать всю имеющуюся информацию (как компьютер), тогда можно будет предъявлять претензии.

Считаю так: чтобы преодолеть внутренний барьер, мешающий публиковаться, надо исходить из добросовестности авторов. Как я могу не знать, о чем когда-то кто-то писал, так и кто-то может не знать, о чем писала я. Мысли, идеи повторяются. Кто-то раньше додумался, кто-то позже. Вот и все. Конечно, немного иначе обстоит дело с написанием научных работ. Тут желательно знать всех предшественников и кто о чем писал. С другой стороны, и при научном исследовании всего не перечитаешь.

И, наконец, если боитесь, что ваш пост, к примеру, скопируют и разместят на своей страничке, не указав имя, можно подстраховываться – дублировать тексты на нескольких ресурсах, в том числе в виде книги. Сейчас много литературных площадок, на которых авторы могут публиковать незавершенные книги – книги со статусом «в работе», «в процессе». Это не защищает от воровства, но страхует собственное имя.

Еще одна причина, которая, возможно, лежит в основе нежелания публиковать свои тексты, – жадность. Опытный юрист не хочет, во всяком случае, бесплатно, делиться знаниями и секретами профессии. Зачем, например, писать книгу о профессиональных навыках юриста и давать конкуренту преимущество?

Иногда жадность возникает в результате случившегося плагиата, интернет-пиратства. Пишешь книгу, затрачиваешь силы, время, в надежде не только заявить о себе, но и заработать. А потом случайно находишь книгу на пиратских сайтах или в какой-нибудь группе в социальной сети, где совершенно бесплатно отдают твою книгу.