Полная версия

Психологическое консультирование подростков. Семейная психология

Репетиторство и академическая помощь: Обеспечьте дополнительную академическую поддержку, чтобы помочь подростку оставаться на высоте в учебе и укрепить уверенность в своих способностях.

Поощряйте внеклассные мероприятия: вовлекайте подростка в занятия спортом, в клубы или в волонтерскую работу, чтобы помочь ему развить новые навыки, наладить отношения и найти положительные выходы для своей энергии.

Эмоциональная поддержка:

Выслушайте и подтвердите их чувства: Создайте безопасное пространство для подростка, чтобы он мог выразить свои эмоции и опасения, а также признать проблемы, с которыми он сталкивается.

Научите подростка механизмам совладания: Помогите ему выработать здоровые способы управления стрессом, тревогой и другими эмоциями, такие как осознанность, ведение дневника или физические упражнения.

Воспитывайте чувство контроля: поощряйте подростка брать на себя ответственность за свою жизнь, принимать решения и ставить цели, что может помочь укрепить уверенность и самоуважение.

Вовлечение общества:

Внешкольные программы: Предлагайте программы, которые обеспечивают подростку безопасную и структурированную среду для общения, обучения и веселого времяпрепровождения.

Возможности волонтера: Поощряйте подростка участвовать в волонтерской работе, которая может помочь ему развить эмпатию, наладить отношения и обрести чувство цели.

Это всего лишь несколько потенциальных стратегий поддержки подростков из неполных семей. Потребности и обстоятельства каждого человека уникальны, и для оказания наиболее эффективной поддержки может потребоваться индивидуальный подход.

Рекомендации родителям, воспитывающим детей в неполных семьях:

1. Постарайтесь как можно дольше находиться в контакте с ребенком, не поддавайтесь негативным чувствам, связанным с разводом или потерей супруга/супруги.

2. Чаще хвалите ребенка, не наказывайте. Вокруг ребенка должна быть эмоционально стабильная и оптимистическая атмосфера. Это сохранит у него душевное равновесие и частично компенсирует пережитый стресс.

3. Относитесь с пониманием к желанию ребенка вспоминать прошлое, когда родители были вместе. Не вычеркивайте из их жизни человека, которому они должны быть благодарны за свое появление на свет. Недопустимо формировать у малыша негативное отношение к отцу, который ушел из семьи.

4. Не перекладывайте на плечи детей функции отсутствующего родителя.

5. Помогайте ребенку приобретать навыки поведения его пола. В жизни ребенка должен быть взрослый, который бы положительно влиял на него и помогал полно овладеть социальной ролью (женщины-девочке, мужчины-мальчику).

6. Наличие нескольких детей в неполной семье позволяет отчасти компенсировать неполноту. Доверяйте детям, поощряйте их эмоциональную близость и желание заботиться друг о друге. Старший сможет стать авторитетом для младшего.

7. Не ставьте крест на своей личной жизни. Постарайтесь снова создать полную, счастливую семью.

Помните, каждая семья уникальна, и то, что работает для одной семьи, может не сработать для другой. Важно прислушиваться к своим конкретным потребностям и в случае необходимости не затягивать с обращением за помощью к специалистам.

Список используемой литературы:

Аргентова Л.В., Аргентова Т.Е. Психологические проблемы неполных семей разного типа и их психолого-педагогическое сопровождение: электронное учебное пособие: учебное пособие / Кемеровский государственный университет; Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2017. – 144 с.

Векилова С.А. Психология семьи: учебник и практикум для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 308 с.

Гиппенрейтер Ю.Б. Поведение ребенка в руках родителей. –М.: АСТ, 2013. – 128 с.

Дольто Ф. На стороне подростка. – СПб., 1997. – 48 с.

Иванченко В.А. Внешние и внутренние детерминанты процесса социализации подростков из неполных семей: автореф. дисс. … канд. психол. наук. – Новосибирск, 2012. – 34 с

Мартынюк О.Б. Психология семьи: учебное пособие для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 380 с.

Николаева Я.Г. Воспитание ребенка в неполной семье: орг. пед. и соц. помощи непол. семьям: пособие для психологов и педагогов / Я.Г. Николаева. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 159с.

Овчарова Р.В. Психология родительства. – М.: Академия, 2005. – 362 с.

Овчарова Р.В., Мягкова М.А. Материнство в неполной семье: монография. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2014. – 356с.

Негармоничные стили семейного воспитания и их влияние на ребенка в период подросткового возраста

Булгакова Полина Сергеевна

Член МПАП, стажер ЛППН

Про особенности подросткового возраста известно и не вовлеченному в возрастную психологию человеку. О том самом «страшном» и сложном периоде взросления многие родители скажут про невыносимость характера ребенка, но не всегда найдут объяснение его поведению и, уж тем более, не станут искать причину в своих действиях. Однако родительское воспитание хоть и претерпевает снижение авторитетности в глазах ребенка, но все так же имеет влияние на его психологическое состояние, а, как следствие, и на его решения и поступки.

Михаил Ефимович Литвак в своей книге «5 методов воспитания детей» писал: «Одно из заблуждений человечества – что в переходном возрасте дети становятся хуже. Это значит, что было неправильное воспитание.» [1, с. 146] По мнению Михаила Ефимовича и многих других современных психологов переходный возраст не столь страшен, как о нем пишут. Страшна становится для родителя невозможность совладать с эмоциями и желаниями своего ребенка. Но реагируют на изменения во взаимоотношениях с детьми-подростками родители по-разному, и формирующим здесь будет присущий родителю стиль воспитания. Под последним мы понимаем то, какие методы и способы воздействия на ребенка применял родитель, каково было его отношение к ребенку на протяжение всего развития. Стиль воспитания будет определять поведение и родителя, и ребенка-подростка в данный возрастной период.

Социальная психология подросткового класса. Начать анализ взаимосвязи стилей родительского воспитания и поведения ребенка в период подросткового возраста стоит с социальной психологии подросткового класса. Очевидным является факт, уже названный выше, о том, что влияние родителя на ребенка в период подросткового возраста сокращается. В отличие от дошкольников и младших школьников, для которых взрослые являются основными авторитетными лицами, у подростка определяющим типом взаимоотношений оказываются его взаимоотношения со сверстниками. Даниил Борисович Эльконин, выстраивая концепцию периодизации психического развития, выделял ведущей деятельностью у подростков интимно-личностное общение: «Ведущей деятельностью в этот период развития является деятельность общения, заключающаяся в построении отношений с товарищами на основании определенных морально-этнических норм, которые опосредствуют поступки подростков.» [5, с. 11] При этом, мы понимаем, что взаимодействие с миром взрослых не теряет для подростка личностно-значимый характер. Здесь речь идет о ситуации, когда к категории взрослых, помимо тех, кто относится к ней по своим сравнимым возрастным показателям (родители, педагоги), подросток начинает относить самого себя и своих сверстников. Михаил Юрьевич Кондратьев рассматривает данный возраст как начало формирования системы взаимоотношений типа «Я – значимый другой», в которой постепенно «изживается» значимость возрастного акцента и нарастает собственно личностно-избирательное отношение к другому, что характерно именно для зрелой личности, к какой стремится подросток «уходя» из мира детства. [4, с. 211]

Взрослые же, общность которых у подростка составляют в основном родители и учителя, чаще всего воспринимают подростка «бунтарем», невосприимчивым к восприятию положительного социального опыта. «Ох уж этот переходный возраст» – остается смиряться с трудностями взаимодействия с подростками родителям и педагогам, но не многие задумаются о том, можно ли облегчить этот этап, формируя необходимый стиль воспитания с самого младенчества.

Конечно, подростковый возраст является сложным для психики, претерпевающей возрастные физические изменения и порой полную перестройку системы убеждений еще недавно уверенного в своих силах ребенка, но однажды столкнувшегося с трудностями, которые показались уже невероятно сложными и непосильными ему самому же. Подросток становится уязвим сам для себя, поэтому этот возраст действительно полон эмоций и борьбы маленького человека за независимость. И разные стили воспитания могут сформировать различные ситуации столкновения родителя со стремлением ребенка стать взрослым. Влияние взрослого родителя на подростка становится заметно в периоды почти девиантного поведения характерного для подросткового периода.

По мимо всего сказанного, подростковый период – это этап активной индивидуализации и обостренно переживаемого стремления к самоутверждению. И для взрослого здесь важнее всего – контролировать естественное желание подростка персонализироваться, не «гася» его активности, а лишь корректируя направление, даже при том, что поистине личностно образующими на этом этапе для подростка становятся именно отношения со значимыми сверстниками. Отношения же со взрослыми становятся наиболее напряженными и эмоциональными в силу того, что подросток стремится утвердить свою взрослость, в первую очередь, в семье. Например, особо важным становится для ребенка-подростка признание его достижений отцом. Все это создает почву для повышенной чувствительности и ранимости подростка, отсюда демонстративное поведение в виде негативизма, обидчивости.

Еще одной важной чертой в отношении подростков к взрослым является стремление раскритиковать поступки взрослых: «подросток с каким-то особым удовольствием начинает «обличать» родителей и вообще взрослых в том, что они сами не следуют тем нормам, которые проповедуют, обвинять их в лицемерии, он как бы специально нацелен на выискивание недостатков у взрослых.» [4, с.198]

Причины этого содержатся в возникающем в этом возрасте ценностном конфликте, выражающемся в стремлении подростка отстаивать свои собственные взгляды и ценности, противопоставляя их нормам и требованиям взрослых. Это так же вызвано необходимостью в глазах подростка достижения равных прав со взрослыми. При этом, со стороны родителя не столько важно действительно предоставить все права своему ребенку, сколько создать видимость их признания. Это объясняется тем, что подростку остается важна забота и ощущение безопасности в семье, а ее создавали и создают родители, которые пока что все еще лучше справляются со взрослыми правами и обязанностями. Именно это переживание защищенности позволяет подростку экспериментировать, раздвигать рамки своей жизни, тем самым проходя кризис подросткового возраста.

Указанная выше двойственность в виде стремлении к независимости и одновременной нужды в безопасности нередко проявляется в своего рода потребительском отношении подростка к родителям. Часто можно услышать фразы подобные этой: «Она – моя мама, поэтому должна обо мне заботится.» Подобный «цинизм» так же объясняется стремлением подростков проверить насколько требования, предъявляемые к ним, соответствуют к требованиям, которые они могут предъявлять к взрослым.

Многие подростки в этом возрасте начинают сопротивляться открытому выражению чувств (объятиям, поцелуям, ласковым словам и т.д.), других же форм выражения любви к взрослым у них нет. Родители, не находящие других способов выражения теплых чувств к своему ребенку, тоже остаются в неловком положении, из-за чего возникает напряжение в связи с невозможностью выражения актуальной потребности в любви. Усугубится ситуация может возникающим у обоих сторон чувством вины из-за образующегося сомнения о любви друг другу, подкрепляемого ссорами и конфликтами. Конфликты же возникают в силу переживаемой подростком невозможности объяснить свое поведение из-за трудности осознания реальных мотивов. Как следствие, на этой почве зарождается подростковая ложь. Подросток остро переживает внутреннюю правоту своих поступков, но не имеет средств, чтобы объяснить это другим. Отсюда внезапная замкнутость, уход в себя на просьбы объяснить причины своего поведения.

Несмотря на то, что определенные проблемы и конфликты представляют собой достаточно типичное явление во взаимоотношениях подростков и родителей, их сила, острота, частота, а главное, влияние на дальнейшее развитие подростка во многом зависят от стиля семейного воспитания.

Разные стили воспитания. Хочется отметить, что в существующей на сегодняшний день одной из концепций стилей семейного воспитания, включающей авторитарный, авторитетный, либеральный и индифферентный стили, присутствуют «отголоски» стадий исторического развития детско-родительских отношений, которые описаны в «психогенной теории истории» А. Ллойда-Демоза. [2, с. 15] Им были выделены шесть этапов: инфатицид, «бросающий» стиль воспитания, амбивалентный, «навязчивый», социализирующий и «помогающий» стили воспитания.

Инфатицид, или же «детоубийство» в истории мы можем наблюдать на примере античной Спарты, где практиковалось «отсеивание» детей, физически неполноценных и не подходящих для того, чтобы быть войнами.

Бросающий тип воспитания характерен для средних веков, когда эмоциональная близость и любовь родителей к детям не считалась ценностью. Детей отдавали или «бросали» на воспитание к другим людям: у высших слоев было принято отдавать детей в монастыри, у низших – на обучение ремеслам в мастерские, где они потом могли зарабатывать сами деньги. «Домострой» как основное руководство по воспитанию детей того времени не возлагал на родителей обязанности любить детей, хотя дети и должны были проявлять беспрекословное послушание, уважение и любовь к родителям.

Фундамент для следующей ступени развития детско-родительских отношений сформировал Дж. Локк и лежащее в основе его учения об эмпиризме выражение «tabula rasa», означающее в переводе с латинского «чистая доска». Амбивалентный стиль воспитания уже признавал за ребенком наличие души, но основным педагогическим методом становилась «лепка» души ребенка с чистого начала по образцу, принимаемому родителями.

Навязчивый стиль воспитания, присущий XVIII в., характеризовался стремлением к тотальному контролю в воспитании. Поведение и сознание ребенка становились предметом вмешательства со стороны родителя с целью сохранения ценностей традиционной авторитарной семьи.

Последние два этапа отличаются возникающей гуманностью в отношении воспитания детей. Социализирующий стиль ставит основную задачу перед родителями – подготовить ребенка к самостоятельной жизни, сформировать и закрепить необходимые качества и способности. При этом сохраняется авторитет родителя, хоть уже и не лишающий подростка возможности самостоятельного выбора своего будущего. На этом этапе исторического развития важную роль в процессе социализации играет включенность в детские сообщества, подростковые и юношеские объединения, субкультуры.

Существующим в современном обществе этапом становится преобладание помогающего стиля, когда отношение родителей к ребенку преобразуется в отношение к личности, заслуживающей уважения и прав на свободный выбор собственного жизненного пути. Особое значение в детско-родительских отношениях приобретают эмоциональная и духовная близость, а воспитание преобразуется в диалогический процесс, в котором оба субъекта общения равноправны и не только родители «учат детей», но и родители «учатся» вместе с детьми и у детей. [4, с.164]

Таким образом, мы видим базу для формирования в современных семьях и авторитарного стиля воспитания с присущими ему высоким уровнем контроля и холодными отношениями между родителем и ребенком, и либерального стиля, характеризующегося попустительским отношением к воспитанию, низким уровнем контроля, теплотой взаимоотношений, и авторитетного стиля, сочетающего высокий уровень контроля с признанием автономии детей, и индифферентного стиля с низкими требованиями к ребенку, но и отстраненностью в отношениях между родителем и ребенком.

Концепция стилей негармоничного воспитания Э. Г. Эйдмиллера. В данной статье анализ влияния стилей семейного воспитания на поведение ребенка-подростка мы подробно рассмотрим на основе классификации негармоничных стилей семейного воспитания отечественных ученых А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллера.

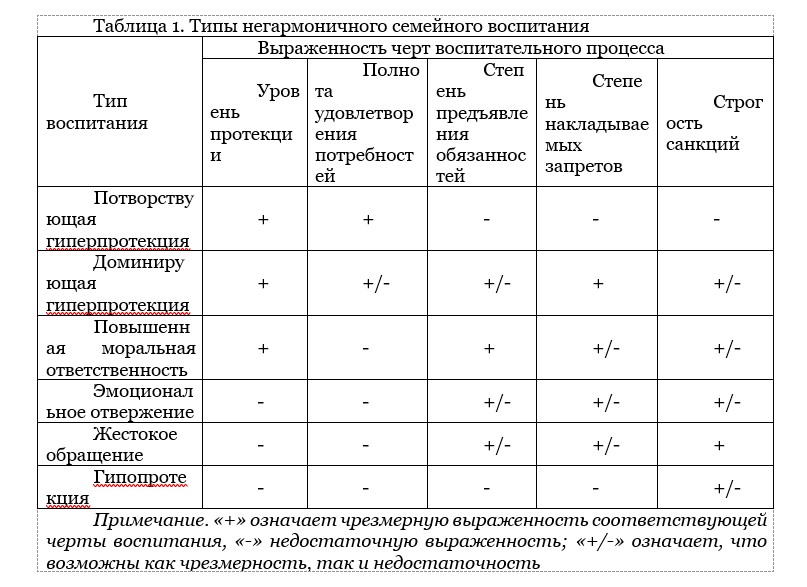

К основным характеристикам в данной концепции авторы отнесли: уровень протекции, то есть количество времени, сил, внимания, которые уделяют родители воспитанию детей; степень удовлетворения потребностей ребенка; количество и качество требований, запретов и санкций к ребенку; неустойчивость стиля воспитания. Для исследования данных показателей Э.Г. Эйдемиллер создал методику «Анализа семейных взаимоотношений» (АСВ) [6, с. 503]

Уровень протекции в методике подразделяется на две шкалы: «гиперпротекцию» и «гипопротекцию». При гиперпротекции родители уделяют максимально возможное количество времени и сил на взращивание своего ребенка, воспитание становится центром их жизни и главной ценностью. Гипопротекция свидетельствует о недостатке родительского внимания к воспитанию ребенка.

Показатель удовлетворения потребностей ребенка выражается в шкалах «потворствование» и «игнорирование потребностей ребенка». Здесь речь идет о том, в какой мере деятельность родителей нацелена на удовлетворения потребностей ребенка, как материально-бытовых, так и духовных – прежде всего в общении с родителями, в их любви и внимании.

Третья названная выше характеристика измеряется по шести шкалам: чрезмерность требований-обязанностей, недостаточность требований-обязанностей, чрезмерность требований-запретов, недостаточность требований запретов, чрезмерность санкций, минимальность санкций. Требования – неотъемлемая часть воспитания ребенка. Чрезмерность требований-обязанностей выражается в несоответствии накладываемых на ребенка поручений его возрастным способностям и уровню физического и психического развития. Очень часто на ребенка-подростка «вешают» обязанности по дому, воспитанию младших братьев или сестер, не оставляя свободного времени, но при этом требуя ответственного отношения к учебе с идеальным выполнением домашней работы и посещением секций дополнительного развития. В таком случае родитель как бы перекладывает значительную часть своих обязанностей на ребенка.

В противоположном случае при недостаточности требований-обязанности на ребенка не возлагаются какие-либо обязанности по дому, даже по уборке только в своей комнате, школа посещается без ощущения ребенком ответственности за свои поступки, отсюда возникают невыполнение учебных работ, прогулы и конфликты с учителями. Таких детей в подростковом возрасте сложно привлечь к какому-либо делу, их стремление к взрослости выражается больше в требовании от взрослых признания своих прав, нежели реальной демонстрации ответственного зрелого отношению к делу. Обязанности же выполняются с большим трудом и нежеланием.

Степень выраженности показателя требований-запретов будет определять уровень его самостоятельности в принятии решений, выборе поведения. Чрезмерность требований-запретов предполагает тотальный запрет на все, объясняющийся страхом родителей перед любым проявлением ответственности подростка. В произвольном поведении ребенка они видят обязательное совершение непростительной ошибки, точнее ошибка может быть и вполне простительной, но родителями неудача будет восприниматься с преувеличением трагичности.

В случае недостаточности требований-запретов ребенку позволяется все, а если и ставятся какие-либо запреты, для ребенка будет незначим запрет родителя, не возлагающего ранее на него никаких ограничений. Поэтому минимальные запреты легко нарушаются, а в выборе круга своих друзей, способа проведения свободного времени, траты карманных средств ребенок абсолютно самостоятелен и не считается с ограничениями родителя.

За невыполнение обязанностей или несоблюдение запретов родители применяют по отношению к ребенку санкции. Чрезмерность санкций вырежется в строгих наказаниях, преувеличено негативном реагировании даже на незначительные нарушения поведения. Такие родители убеждены, что для ребенка, а особенно для подростка, важно «держать его в ежовых рукавицах», обходится сурово и строго, чтобы полностью усмирить подростковое стремление к независимости.

Минимальность строгих санкций встречается у родителей, считающих что поощрение гораздо более стимулирует к развитию, от чего в воспитании их детей почти не встречается наказаний.

Неустойчивость стиля воспитания подразумевает резкий переход в родительском воспитании от очень строгого к либеральному, от эмоциональной близости к отверженности и т.д. Неустойчивость стиля воспитания содействует формированию у подростка склонности противостоять любому авторитету. Такие дети «выучили», что тот запрет, который вчера дал родитель, сегодня не имеет значения, строгий тон отца, обязывающего помыть посуду, потом сменится веселым и доброжелательным, а посуду и вовсе помоет мать. Поэтому ставить под сомнение авторитетность родителя у таких подростков – первая возможность завоевать признания его взрослости.

Возможно достаточно большое количество сочетаний перечисленных черт семейного воспитания. Однако особенно большое значение с точки зрения анализа причин отклонений в поведении у подростка имеют устойчивые сочетания, названные негармоничными стилями семейного воспитания. [3 с.168]. Всего было выделено шесть негармоничных стилей воспитания: потворствующая гиперпротекция, доминирующая гиперпротекция, повышенная моральная ответственность, эмоциональное отвержение, жестокое обращение, гипопротекция. Классификация типов негармоничного воспитания представлена в таблице 1.

Потворствующая гиперпротекция включает выделение большого количество времени и сил на воспитание ребенка, приоритетность удовлетворения потребностей ребенка при минимальных предъявляемых требованиях. Кажущийся «приятным» и самым безопасным стиль воспитания все же является негармоничным и на самом деле имеет множество подводных камней. Стремящийся к улучшению эмоционального фона ребенка родитель не ругает, поддерживает самостоятельный выбор, часто радует и «балует» своего ребенка. Такие дети уверенны в себе, у них складываются доверительные отношения с родителями. При этом ребенок в такой семье не приучен понимать интересы других, что часто становится основой для ярко выраженного в подростковый период эгоцентризма. Ему сложно строить взаимоотношения со сверстниками, так как за пределами семьи царят другие отношения, к ним быстро возникает неприятие из-за их стремления поставить себя выше других.

Ребенок находится в центре внимания семьи, что содействует развитию истероидных и гипертимных черт личности. В подростковом возрасте такой стиль воспитания приводит к самоутверждению за счет минимальных требований предъявляемых со стороны родителей. Почувствовав даже минимальный контроль со стороны взрослого, подросток возмутится преуменьшению его взрослости. Конфликты усугубятся, если родитель, столкнувшийся с бунтующим ребенком, решит применить более строгие методы. Подросток, уже не воспринимающий авторитет родителя, начнет сомневаться в искренности доброжелательного воспитания родителей в его детстве и будет обвинять родителя, выставляя себя в одновременно жертвенном и выигрышном положении. При этом ему так же важно оставаться в центре внимания родителей, пусть теперь и не в положительном смысле.

Данный тип воспитания также называют «кумир семьи». При потворствовании родители бессознательно проецируют на детей свои ранее неудовлетворенные потребности и ищут способы заместительного удовлетворения их за счет воспитательных действий: «в моем детстве такого не было, пусть у него будет». Забота о ребенке забирает все свободное время родителя, сужая круг его интересов и друзей. Часто мать за счет преувеличенной опеки уменьшает тревогу, вызванную кризисом самореализации, посвящая всю себя только воспитанию ребенка. Тревога у таких родителей усиливается в период подросткового возраста их ребенка, потому что у взрослого появляется страх потерять основу их жизнедеятельности в связи со становлением ребенка самостоятельным. Тогда родители будут максимально сопротивляться признанию в подростке взрослой независимой личности. Воспринимая подростка как «еще маленького», родители снижают уровень требований к нему, тем самым способствуя развитию психического инфантилизма.

При доминирующей гиперпротекции ребенок так же находится в центре семьи, удовлетворение его потребностей и воспитание – это основные цели родителей, но при этом взращивание в ребенке необходимых черт они намерены реализовывать путем принуждения к строгому соблюдению обязанностей, формирования допустимых и запрещенных форм поведений, а также применяя санкции при нарушении установленных правил. В таком случае родители ограничивают свободу и самостоятельность ребенка. В основу доминирующей гиперопеки может лечь фобия утраты ребенка.