Полная версия

Дикая карта

Ольга Ерёмина

Дикая карта

Чувство Истории – только чувство Судьбы.

М. И. Цветаева.

«История одного посвящения»

Карту не рассматривают. В карту погружаются. И глубина погружения равна глубине твоего опыта. Бог знает, какое сцепление и мешанина мыслей, интуиций, смутных воспоминаний об аналогиях; пересчёты английских саженей на метры, напряжённая попытка ощутить направление не по компасу, а мозжечком; зыбкие видения будущих реальностей за условными обозначениями, – и всё это без словесных формулировок. Какое-то сомнамбулическое состояние.

В. В. Конецкий. «Тихая жизнь»…Ничто на свете не пропадает, и каждое дело и каждое слово, и каждая мысль вырастает, как древо; и многое доброе и злое, что как загадочное явление существует поныне в русской жизни, таит свои корни в глубоких и тёмных недрах минувшего.

А. К. Толстой. «Князь Серебряный»

Серия «Исторический контекст»

В оформлении обложки использовано изображение, предоставленное фотоагентством Shutterstock (№ 2412371385)

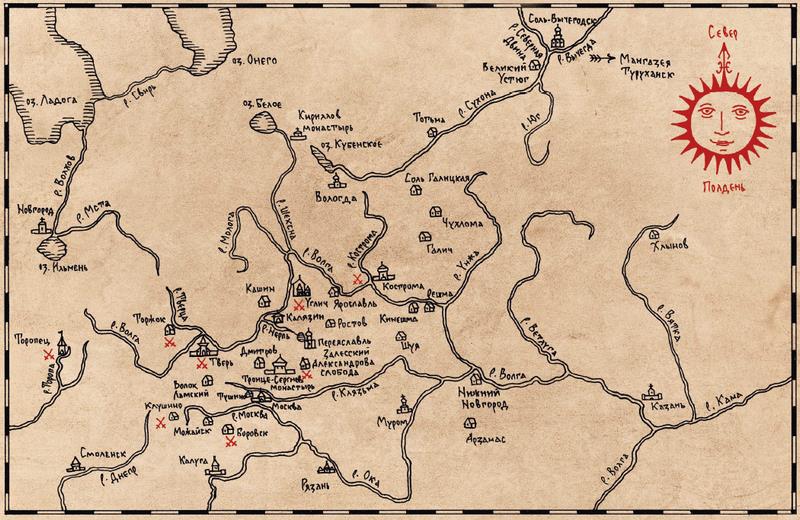

Автор карт С. А. Беляков

© Ольга Ерёмина, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Часть I

Осада

2 октября 1608 года[1]

Троице-Сергиева обитель

Слободы занялись враз. Затрещала солома, взвилась ошмётками в небо. Загорелись избы. Закрылись ворота монастыря, впустив поджигателей – удалого князя Ивана Григорьича со казаками. Волчицами взвыли бабы, но внезапно смолкли: на стены поднялся архимандрит Иоасаф в полном облачении. Самоцветы на золоте митры горели огнём. Задрав белую бороду, Иоасаф возгласил мощным басом:

– Господу помолимся!

И все: князь Долгоруков и сын его, чернецы и стрельцы, бояре и крестьяне, посадские и беглецы из иных городов, бабы, детишки… и сама царевна Ксения, сиречь инокиня Ольга, с безумными от застывшего в них ужаса глазами – все пали на колени, на бурый кирпич стенных прясел, крестились и молились.

Настоятель Троицкого монастыря оглядел паству – все стояли на коленях, лишь светло-русый отрок в сапогах, в рубахе тонкого полотна, синих портах и зелёном кафтане, который был ему явно маловат, стоял недвижим. Отрока, родича своего, привёз в обитель из Углича старец Авраамий Палицын – на выучку. Сам-то старец ныне на Москве пребывает, а Митрий здесь – стоит как не слышит. «Остолбенел, знать», – подумал архимандрит и возгласил вдругорядь:

– Господу помолимся!

Митрий наконец услышал, пал на колени, вслед за Иоасафом чёл молитву и чуял, как поднимается из глубины живота что-то мощное и злое, как застревают в горле слова, как страх прорывается слезами, а вслед за ними голос звучит освобождённо и вольно, и голова уже не клонится, а гордо поднимается вверх, и глаз не оторвать от высоких языков пламени, за которыми на Красной горе видны бунчуки всадников-чужеземцев.

– Да не страшимся супостатов! Надежда наша и упование, Святая Живоначальная Троица, Стена же наша и Заступление и Покров, Пренепорочная Владычица Богородица и Приснодева Мария, способники же нам и молитвенницы к Богу о нас, преподобные отцы наши велиции чудотворцы Сергий и Никон! – возгласил архимандрит. – Вместе на крест взойдём за веру православную!

Митрий замер, словно душа его на миг покинула тело, перелетела в родной Углич, затрепетала крылами над отчим домом, над Волгой, над маковками Спаса Преображения. А когда очнулся, вокруг не было никого. Огонь жадно пожирал дерево, но уже не взвивался высоко, а стлался по земле.

Стрельцы и мужики, едва спустившись со стен, повалились в сон. И немудрено.

Накануне на заре прибежали к воротам Троицы софринские людишки, крича:

– Ляхи идут!

Вскоре прискакал посыльный от воеводы князя Григория Ромодановского, подтвердил: сила несметная движется. Вор Тушинский, не знаючи, как прокормить разбойников да расплатиться с ними, послал их зорить землю русскую. Воеводы царя Василия Ивановича Шуйского встали перед ними на Троицкой дороге у села Рахманцева, оставив позади речку Талицу. И смяли наши воеводы польские полки, врубились в полк Яна Петра Сапеги, потеснили его, самого в лицо ранили, едва в плен не захватили – и почли дело сделанным. Но недаром лис вышит на знамени Сапеги – он сделал вид, что отступает в смятении, но вдруг в обход своего смятого полка послал на Ивана Шуйского, царского брата, две гусарские роты, прятавшиеся за леском на берегу Талицы.

Иван Шуйский с позором бежал в Москву. Григорий же Ромодановский, державшийся долее всех, успел отправить к Троице чёрного вестника.

Не скоро придёт помощь из Москвы.

Надо обители в затвор садиться.

Ладно, что келарь Авраамий, бывший некогда воеводой, обитель не только съестными припасами, но и пушками обеспечил, вдоль всех стен надолбы поставили – вкопали в землю брёвна, заострённые в сторону поля. Изначально монастырь наёмные казаки охраняли, но келарь решил, что того будет мало. Его же, Авраамия, радением присланы были из столицы восемь сотен дворян и детей боярских во главе с князем Григорием Борисовичем Долгоруковым. Шутка ли дело – окольничий! Значит, понимает царь Василий Иванович, сколь важно сохранить обитель. Позже, уже опосля Спаса, прибыла сотня стрельцов воеводы Голохвастого.

Князь Григорий Борисович тут же отправил казаков по всем дорогам в дозоры, велел засадно палить из пищалей, ввязываться в схватки и всячески задерживать тушинцев. Стрельцов да чернецов отрядил раскатывать крайние избы посада: слишком близко посад прижался к стене обительной. Слободские и посадские собирали самое ценное: одёжу, сбрую, топоры, горшки да съестное, заворачивали второпях в узлы: вали кулём, после разберём. Крестьянские лошади тащили в монастырь повозки с детьми и поклажей. Мужики впряглись помогать воеводским людям: выложили брёвнами дорогу к воротам, раскатывали избы, волокли бечевой брёвна вверх, в обитель, – там брёвна пригодятся. Митрий тоже таскал, упираясь босыми ногами в горячую землю, обливаясь потом. Дрожащими руками брал он у девушек кувшины с водой, пил, расплёскивая, и вновь впрягался в бечеву.

Крестьяне собирали в стада своих коней и коров, спешили угнать их подальше, в дремучие леса, надеясь переждать беду.

Работали всю ночь. Первый осенний холод помогал, остужал и взбадривал утомлённые тела. Когда забрезжило утро и вернулись все сторожи, подтверждая горькие вести, когда на горе за речкой Кончурой показались первые крылатые всадники, князь-воевода приказал своему сыну со товарищи поджечь слободы.

3 октября 1608 года

Зазвонили к обедне. Набившиеся в крепость потянулись к собору. Но служба на сей раз была короткой, не по уставу.

На площади перед собором стали наособицу – иноки в рясах, стрельцы в красных суконных кафтанах, в красных, отороченных мехом шапках, перепоясанные ремнями с подвешенными на них пороховницами, казаки в кафтанах серых и зелёных, с саблями на боку, зажиточные слуги монастырские во главе с даточным старшиной Василием Брёховым, да крестьяне – в льняных рубахах с красными опоясками, в синих, крашенных черникой портах, в коричневых армяках. Всех набралось не более трёх тысяч. Распоряжались князь Григорий Борисович Долгоруков по прозванию Роща и дворянин московский Алексей Голохвастый.

В иноках было до десятка бояр и дворян, постригшихся после многих лет военной службы. Их приветствовал Григорий Борисович, просил стать разрядными головами. Вывел сотников из стрельцов и казаков. Объявил громогласно, на всю площадь:

– Потребно, други, вас по разрядам поверстать. Который разряд для службы внутренней, стенной, над ним Алексей Голохвастый старшиною. Который для вылазок и для подкрепления там, где жарко будет, – над тем разрядом сын мой станет Иван Григорьев.

Иван Рощин сын, нарядный, весёлый, сам ходил по рядам, спрашивал охотников. Говорил:

– Мне храбрые воины нужны, трусы не надобны.

Назначенные сотенными головами дворяне Внуков и Ходырев первыми набрали себе людей – отвели на свою сторону ловких посадских, крепких монастырских крестьян. Чашник Нифонт Змиев, что в юности своей далёкой бился вместе с князем Воротынским под Молодями, отобрал себе в сотню чернецов, знавших и пищаль, и саблю. Всего же разрядили до тысячи, каждой сотне определили по голове и отправили всех чередою к ключнику – вооружаться.

Оставшихся на площади так же разделили на сотни, и князь Долгоруков назначил, кому где стоять: кому у ворот, кому на башнях, кто ведать будет подошвенным боем, кто на стенах сражаться.

В том, что сражение будет, не сомневались: к исходу дня уже не единичные всадники, а толпы народу обсели все горы кругом монастыря. В Терентьевой роще стучали топоры, падали деревья.

Вереница всадников объезжала обитель по горам, то приближаясь, то удаляясь. Дети боярские говорили, будто это сам гетман Ян Пётр Сапега, ближний человек Тушинского царька, и что в деле военном он смыслит.

4 октября 1608 года

Когда рассеялся утренний туман и проглянуло солнце, перед воротами затрубил рог, и бывшие на стенах у ворот увидели всадника в малиновом бархатном жупане, в собольей шапке с мясным суконным верхом. Он гарцевал на белом жеребце, призывая открыть ворота и размахивая свитком.

Митрий взбежал на Круглую башню и, глядя сквозь узкую щель стрельницы, узнал всадника: это был Бессон Руготин, сын боярский. На Москве он приходил за некоей надобностью к Авраамию, тогда и запомнил отрок это красивое дерзкое лицо, эти не по-русски торчащие усы. Митрий думал, что тотчас выскочит из ворот князь Долгоруков, рубанёт саблей – и упадёт наглый изменник. Но случилось иначе.

Роща, в кольчужной рубахе и шеломе, грузно шагая через площадь, сам подошёл к воротам в сопровождении сотни своего сына, велел открыть. Вскоре Бессон поскакал назад, к своим, а Роща, сосредоточенно морщась, прочитал развёрнутый свиток, а затем скорым шагом направился к палатам архимандрита. Митрий припустился за ним, протиснулся в сени.

Иоасаф принял грамоту, сведя густые седые брови, долго смотрел на неё свёрнутую, развернул, глядел, будто не видя, затем медленно протянул келейнику:

– Читай отсюда! – и перекрестился, будто хотел руки омыть.

– «А ты, святче Божий, старейшино мнихом, архимандрит Иоасаф, попомните жалование царя и Великого князя Ивана Васильевича всеа Руси, какову милость и ласку стяжал к Троицкому Сергиеву монастырю и к вам, мнихом, великое жалование. А вы, беззаконники, всё то презрели, забыли есте сына его государя Дмитриа Ивановича, а князю Василью Шуйскому доброхотствуете и учите во граде Троицком воинство и весь народ сопротив стояти государя царя Дмитриа Ивановича и его позорити и псовати неподобно, и царицу Марину Юрьевну, и нас. А мы тебе, святче архимандрит Иоасаф, засвидетельствуем и пишем словом царским: запрети попам и прочим мнихом, да не учат воинства не покорятися царю Димитрию, но молите за него Бога и за царицу Марину. А нам град отворите без всякиа крови. Аще ли не покоритеся и града не сдадите, и мы, зараз взяв замок ваш и вас, беззаконников, всех порубаем».

– Всех порубаем… – прошептал Митрий, и в глазах у него защипало.

Иоасаф размашисто осенил себя крестом. Резко очерченные ноздри его тонкого, с небольшой горбинкой носа трепетали.

– Законный государь на Москве сидит. Димитрий во гробе лежит.

Брови настоятеля совсем сошлись, глаза загорелись:

– Покорства захотели ляхи! Знать бы, кто это писал!.. С нами Пречистая Богородица и заступники. Не сдадимся!

Резко поднявшись, вышел на резное деревянное крыльцо, окинул взглядом пространство. С силой сжимал посох, успокаивая себя, вглядываясь во всеобщее движение.

Митрий тоже смотрел на монастырь сверху, с архиерейского крыльца.

Сотенные головы вновь собрали людей: те тащили на стены камни, готовили вёдра с водой, рубили брёвна на огонь. Баб и молодок, которые без малых ребятишек, поставили на всех хлебы месить, выделив муки из монастырских припасов.

Сотни волокли на башни и к подошвенным бойницам пушки, расставляли, старшины разряжали людей.

Крестьяне определились со своим порядком: каждое село поставило телеги с добром кругом – варавинские, клементьевские, жёлтиковские, выпуковские, благовещенские; прибежали под защиту стен даже дальние воздвиженские и деулинские со своими помещиками. Внутри каждого круга очаг сотворили, питались миром. Матери ругали детей, чтобы не путались под ногами у людей воинских. Мычали коровы и телята. Вокруг недавно возведённой гробницы Годуновых квохтали куры, скребли лапами землю.

Слуги монастырские управляли владениями обители по всем русским землям. До нашествия жили они вольготно в сожжённой теперь Служней слободе супротив Святых ворот. Теперь же, потерявши спесь, понабились кто где, но все под крышей. Царевна Ксения распорядилась пустить в царские чертоги черниц, бежавших из Хотькова и Подсосенья.

Очередь вновь, как накануне, выстроилась к мосткам на пруду – за водой: всех напоить надо. Черпали с утра до ночи – а вода в пруду не иссякала. Митрий не удивлялся, он знал от старца Симеона, что вода в обитель идёт по глиняным трубам из Верхнего и Нагорного прудов, что от родников питаются. Сам прошлым летом нырял, когда сток от ила прочищали.

5 октября 1608 года

Ещё одна тревожная ночь. Едва она миновала, как началась служба в честь святого Сергия-чудотворца. И вновь после службы прибыл к воротам гонец от Сапеги, кричал: Сапега-де – православный, не порушит святынь ваших, склонял предаться царю Димитрию. Ему ворот не открыли, слушать не стали.

Несколько казаков, что были посланы разведать, чем занимаются супостаты, рассказывали, что Сапега за Клементьевским полем, на горе у Московской дороги, табор строит. Окапывают поле валом, снаружи ров, внутри палатки ставят и шатры.

Праздничную обедню служили на воздухе. Площадь от старого белокаменного собора с мощами Сергия до нового собора Успенского запрудилась людьми. Но хоть и втугую народу набилось, а давки не было.

Архимандрит Иоасаф в самом своём торжественном облачении говорил:

– Пан Сапега и пан Лисовский склоняют нас нарушить присягу, данную царю Василию Ивановичу, и предаться власти Тушинского вора. Да не изменим присяге, будем верно служить государю. Встанем дружно за святыню русскую, не дадим гроб чудотворца нашего на поругание иноверцев. Аминь!

– Аминь! – выдохнули все.

Вслед за царевной Ксенией, чьё круглое лицо было почти совсем скрыто чёрным платом, за воеводами все чинно входили в двери храма, кланялись гробу чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, крест целовали. Иоасаф тяжёлой, в жилах, рукой благословлял каждого. Мерно двигалась вереница ополчённых крестьян, и немыслимый прежде огонь жертвенности возгорался в их глазах.

Митрий, в новом суконном зелёном кафтане с медными узорными пуговицами, подошёл под благословение одним из первых, сразу за Долгоруковым и его сыном. Накануне, когда отрок прибился было к сотне Рощина, князь Григорий Борисович самолично подозвал его к себе:

– Ты, вьюноша, резов, на посылках у меня будешь. Чтобы по все дни состоял при мне, без спросу не отлучался.

Теперь Митрий, прижавшись к стене, слушал согласное, успокаивающе привычное пение иноков. Невиданные испытания ожидали осаждённую обитель. Но ум человека короток, завтрашнего дня не чует он. Лишь Господь ведал о том, что уготовано.

После вечерни, наскоро отужинав, князь-воевода поднялся на Водяную башню, что против Красной горы. Митрий, как было велено, за ним.

Бурный день заканчивался тихим вечером, когда солнечный свет рассеивается в тёплом осеннем воздухе. Неснятые кочаны капусты на огороде, поздние яблоки в саду, летящая низко стая уток – всё говорило о мире и покое.

Но на Красной горе, на западе, за Кончурой, где расположился один из отрядов Сапеги, и на севере, за почти пересохшей Вондюгой, где стала рота поляков, было красно от костров. Доносились оттуда гомон и нестройные крики, запах палёной шерсти и жареного мяса: видать, супостаты напали на след одного из стад, спрятанных крестьянами в лесу, и теперь пировали.

В молчании прошли по стенам через Луковую башню к Круглой. Ночная стража, узнавая князь-воеводу, пропускала беспрепятственно. На Круглой к князю подошёл Влас Корсаков, послушник, искусный в горном деле.

– Здесь лисовчики обосновались, – показал он рукой в сторону Терентьевой рощи. – Тут место самое опасное: дорога к Святым воротам. Сюда-то они и тянут. Вечор всё вокруг мельницы скакали, наши из Подольного монастыря стрелы пущали. Отогнали лисовчиков. Теперь вот они валы насыпали, шатры поставили, дров наготовили. Знать, долго гостить собираются.

Князь-воевода нахмурился, угрюмо молчал, всматриваясь в тьму. Коротко приказал:

– Стражу к пороху поставь, Влас. Без пороху нам теперь как без сердца.

Махнул рукой, отпуская Власа, вновь поглядел на огни на опушке рощи. Потом обернулся в сторону царских чертогов, вздохнул едва слышно:

– Горемычная!

И, забыв про Митрия, подняв повыше светоч, озаривший его утомлённое лицо, направился вниз.

Митрий остался на башне.

Крупные звёзды ясно горели на таком близком небесном своде. Отрок нашёл Кол-звезду, мысленно двинулся на неё, через Нагорье, на Волгу. Там стоит родимый город Углич, там его дом, отец, мать и сестра-погодка Ульяна. Два с лишним года минуло, как он расстался с ними.

Тогда в Углич торжественно приехал митрополит Филарет, в миру бывший боярином Фёдором Никитичем Романовым. Приехал, дабы вскрыть могилу царевича Димитрия. Правда, тогда царевичем его никто не называл, все помнили, что Мария Нагая была не более чем наложницей у царя Ивана Васильевича.

Мало тогда болтали угличане, наученные жестокой расправой после смерти Димитрия. Шептались по кутам.

Филарет вскрыл гроб. Что он там увидел – бог весть, но объявил тело нетленным и повёз его в Москву.

Вместе с Филаретом в Углич тогда прибыл бывший воевода, а ныне троицкий старец Авраамий, из служилого рода Палицыных, которому мать Митрия приходилась роднёй. Отец упросил Авраамия взять тринадцатилетнего отрока с собой в Москву – ибо пора ему уже людей посмотреть. После Москвы Авраамий вернулся в Троицу, где он монашествовал, и взял смышлёного отрока с собой – пусть пообвыкнет. В Углич отправил грамоту: дескать, отрок под моим покровительством, учится дела вести. Когда же Авраамий стал келарем Троицы, отец Митрия и вовсе успокоился: с таким покровителем не пропадёшь, в люди выбьешься. В Угличе нонеча искать нечего: прежде город был богат и славен, а теперь все на него опалились.

За два года Митрий отъелся на монастырских хлебах, вытянулся, в плечах развернулся. Выполнял все поручения келаря, и монахи привыкли к его бойкой скороговорке и ловкости.

С нынешней весны собирался отрок в отчину – погостить, но неспокойно было на русской земле, по дорогам грабили да раздевали, а тут ляхи да литва под Москву подступили, в Тушине стали. Во главе у них – якобы царевич Димитрий, второй уже. Этого Авраамий иначе как вором и не называл.

На Спаса отъехал Авраамий в Москву, его стараниями царь Василий Шуйский отрядил в обитель полк окольничего князя Долгорукова и сотню стрельцов Голохвастого. Старец слал в обитель грамоты – дескать, скоро вернусь. Но вернуться не пришлось: Сапега перерезал Троицкую дорогу.

Теперь вот стоит Митрий на башне, смотрит на звёзды падающие – и загадывает мать с отцом увидеть. Да и на Ульяну взглянуть любопытно: он-то сам вон как изменился, верно, и она иной стала.

Но стоят теперь на Углицкой да на Переяславской дорогах роты пана Лисовского – ни орлом не перелететь, ни волком не прорыскать. И одна теперь забота – за князь-воеводой успевать, служить у него на посылках.

6 октября 1608 года

Новый день развернулся на редкость погожим. Из монастыря в небо поднялись около дюжины дымов: монахи, крестьяне, слободские – все варили еду.

Вокруг крепости тоже стали дымы: обильно – на Клементьевском поле, реже – у Терентьевой рощи и близ расходящихся веером дорог.

Царевна Ксения с мамкой вышли промяться. Но в обители было столь тесно, что Роща посоветовал им подняться на стены и сам решил сопровождать их. Митрий – за ними. С Круглой башни далеко видать. Вот со стороны Московской дороги, где Сапега окопал валами свой табор, на Волкуше-горе показались всадники. Ехали они не спеша, останавливаясь, что-то обсуждая.

– Митрий, у тебя глаза вострые, глянь-ка – не узнаёшь ли кого?

Митрий всматривался, но солнце светило прямо в глаза, и не разобрать было, кто там. Однако царевна вдруг охнула:

– Окаянные! Изменники! – и осела на руки мамки.

– Что с ней? – глупо глядя на Ксению, проговорил отрок.

– Чаю, узнала кого из охальников, – буркнул князь, торопливо скидывая свой зелёный кафтан. Бросил его на пол, подхватил царевну и опустил, прислонив спиной к зубцу забрала.

Митрий не отрываясь глядел на лицо царевны-инокини – чёрные брови, яркие губы, нежная белая кожа. Воистину красавица!

Мамка принялась осторожно похлопывать девицу по щекам. Ксения открыла глаза. Губы её дрожали, на глазах выступили слёзы.

– Бессон Руготин скачет! – воскликнул Митрий. – Тот, что первым грамоту привозил.

Бессон съехал с Волкуши вниз, к самой речке, обмелевшей без дождей, пустил коня в воду и очутился на троицком берегу, поскакал было вверх, на косогор, где высилась крепостная стена.

– Пугни-ка его, – приказал князь стрельцу, прильнувшему к стрельнице.

– На такого удальца пороху не жалко, – хмыкнул стрелец.

Грохот раскатился, и тут же в обители закудахтали куры, замычали коровы, вороны слетели с башен и закружились в небе.

– Сколько переполоху! – скривился стрелец, глядя, как Бессон, невредимый, скачет вдоль Кончуры к стене Подольного монастыря.

– Следи за ними, – велел князь отроку, а сам повёл Ксению вниз, в палаты.

Митрий глядел во все глаза, но всадники исчезли с Волкуши. Потом раздались возгласы на Сушильной башне, Митрий бросился туда – да, скачут. Округ Служней слободы, точнее, её пепелища. Теперь уже народу больше, видно, пан Лисовский примкнул к Сапеге.

Воевода Алексей Голохвастый, бывший на Сушильной, поспешил к северной башне, Житничной, тихо распорядившись:

– Всем оставаться на местах!

Но всадники пропали из виду – скрылись за холмом, за которым лежал Нагорный пруд.

Роща и Голохвастый сошлись в палатах игумена Иоасафа. Они были противоположны друг другу: ширококостный, чернобородый, черноглазый, с мясистым носом князь Долгоруков, ведший свой род от Рюрика, – и худой, подвижный, светловолосый, с острыми серыми глазами Алексей Иванович Голохвастый, охранявший монастырь с малым числом казаков до прихода из Москвы стрелецкого отряда Долгорукова.

– Что скажете, воеводы? – тихо и твёрдо спросил игумен.

– Думаю, будет приступ, – спокойно ответил князь. – После обедни жди беды.

– Это ты, князь, Сапеги не знаешь, – зло сказал Голохвастый, стукнув кулаком о бедро. – Он сказки поёт про рыцарей, а сам – вор-вором. Бьюсь об заклад, что он гадает, как подлее разбой учинить.

– И из Москвы никаких вестей, – едва вздохнул Иоасаф, положив правую ладонь на левую, упирающуюся о посох. Руки у него были широкие, крестьянские.

– Будем держать ухо востро, – постановил князь и велел Митрию оповестить всех старшин, чтобы прибыли перед обедней к настоятелевым палатам.

Во время обедни со стороны Клементьевского поля раздались выстрелы. Воинские люди бросились к стрельницам, думая – приступ. Но выстрелы были далеко, и словно хоровод разыгрался за Волкушей: там скакали, кричали, доносился звон сабель и дружные возгласы.

– Пируют! – ворчали стрельцы.

– Это они вчера Радонеж погубили, – говорили промеж себя монастырские слуги, которые всегда всё узнавали раньше других, – там добычу захватили, теперь похваляются.

На Клементьевском поле задудели дудки, замелькали хоругви. Всадники скакали уже по всем окрестным полям, знамёна и бунчуки реяли и над Красной горой, и за Сазановым оврагом. Блестели украшенные диковинными перьями шлемы и выпуклые кирасы.

Перед закатом дудки засвистели согласно, из окопанного табора уже не отдельные хмельные гусары выскочили, а стройные полки вышли в порядке, направляясь к Красной горе, обогнули Водяную башню и стали против Келарской и Плотничьей, вдоль Благовещенского оврага. Лисовский разряжал своих людей с противоположной стороны, в самом слабом месте монастыря – от Святых ворот и Терентьевой рощи до Сазанова оврага и дальше, к Переславской и Углицкой дорогам. За Воловьим двором, у Мишутина оврага, они сомкнулись. Лишь южная стена осталась свободной – её крепко защищал крутой откос к Кончуре и Келарский пруд.