Полная версия

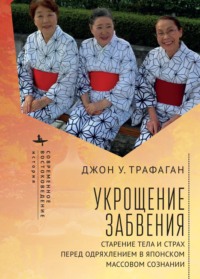

Практика заботы. Ритуал, благополучие и старение в сельской Японии

Источник: Департамент статистических исследований Японии, Статистическое бюро Японии, Министерство государственного управления, внутренних дел, почты и телекоммуникаций Японии (URL: http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/zuhyou/b0219000.xls)

Важно учитывать следующее: хотя подобные данные повсеместно приводятся как указывающие на распад японской традиционной семейной структуры, они могут вводить в заблуждение. Даже если очевидно, что пожилые люди редко живут в одном домохозяйстве со своими детьми, появляются альтернативные сценарии проживания, которые все же дают пожилым людям возможность жить в непосредственной близости от своих детей и внуков. Вероятно, самый примечательный из таких сценариев – это нисэтай дзю:таку, описанный Наоми Браун, при котором несколько поколений живут в одном здании, но в отдельных жилых пространствах. Обычно старшее поколение занимает нижний этаж, а младшее – верхний одного и того же дома. Во многих случаях семья, живущая на верхнем этаже, будет состоять из супругов с детьми, но нередко это поколение включает в себя только сына и его жену, а их взрослые дети уже завели собственные семьи и живут отдельно. Обе секции дома имеют отдельную кухню и ванную, что позволяет семьям сохранять приватность, но при этом делает возможными регулярный контакт между поколениями и нахождение в непосредственной близости на случай, если пожилым понадобится помощь (см. [Brown 2003]).

В других случаях наследники выбирают жить поблизости, но не вместе со своими родителями. В сельской местности характерной чертой ландшафта стало строительство на одном участке земли отдельных домов для младшего и старшего поколений. Так возникает ситуация проживания в комплексе, а не в одном здании. Бернштейн [Bernstein 1983] обнаружила эту модель во время своих исследований в сельской Японии в 1970-х годах. Молодые пары, прожив несколько лет вместе с родителями мужа, переезжали в отдельную постройку меньшего размера, примыкающую к главному дому или находящуюся от него на небольшом расстоянии. Это давало им больше приватности и, вероятно, облегчало жизнь невестке, от которой свекровь требовала слишком многого.

В случае семьи, в которой жила Бернштейн, бабушка проживала на другой стороне улицы, но часто приходила в главный дом, чтобы разделить прием пищи с остальными членами семьи [Bernstein 1983: 4–12]. Чтобы сохранить для себя определенную степень приватности, молодые супруги проживали в меньшем доме, ежедневно участвуя в делах главного дома, но, когда их молодая семья выросла, они обменялись с бабушкой домами.

Сценарий строительства отдельного дома на том же участке земли для обособления поколений по-прежнему сохраняет свою значимость в сельской местности, но причины, приводящие к такой организации жизни, похоже, сильно отличаются от тех, которые описывала Бернштейн. Например, Мацумото Ёко было около 35 лет, когда она согласилась переехать из квартиры в крупном городе к своим свекрам в Канегасаки, но с условием, что для ее нуклеарной семьи построят отдельный дом11.

Дж. У. Т. Когда вы выходили замуж, знали, что ваш муж будет наследником семьи и ему придется вернуться сюда жить?

Мацумото. Нет, не знала! (смеется) Я этого совсем не ожидала. Мой муж – третий сын, но оба его старших брата женились и живут в Токио. Они женаты на женщинах, являющихся единственными детьми в семье, так что нет шанса, что они вернутся, да они и не хотят возвращаться. Эта ситуация привела к тому, что мой муж стал наследником. Если бы я знала, что он должен будет стать наследником и нам придется жить с его родителями, не думаю, что я бы вышла за него замуж.

Дж. У. Т. Как обстояли дела, когда ваш муж вернулся [из Канегасаки] в Иокогаму?

Мацумото. Мы сильно поругались, и я очень переживала [кэнка симасита, наямимасита]. Мы и до этого ругались из-за того, что нужно вернуться и жить с родителями, когда были вместе в Иокогаме. Я говорила мужу: «Ты больше беспокоишься о родителях, чем о собственной семье». В то время я подумывала о том, чтобы вообще не возвращаться обратно и развестись с ним из-за такого его поведения.

Дж. У. Т. Почему вы построили отдельный дом, притом что дом ваших свекров такой большой?

Мацумото. Это было одно из условий переезда сюда. Я сказала мужу, что не вернусь, пока мы не построим для себя отдельного дома. Мои свекры не противились идее постройки отдельного дома, и это было хорошо. Они понимали, что мы не вернемся, пока не будет построен отдельный дом.

Дж. У. Т. Почему было важно иметь отдельный дом?

Мацумото. Я волновалась по поводу разных вещей и хотела личное пространство. Мне казалось, что, если мы все будем жить в одном доме, я буду много конфликтовать со свекровью. Многие старики злословят о своих ёмэ (невестка). Свекрови хотят, чтобы ёмэ не сидела дома, а где-нибудь работала, а бабушка в это время занималась детьми. Если ёмэ не хочет этого делать, возникает конфликт, потому что свекровь считает, что ёмэ должна приносить в дом деньги. Думаю, это связано с тем, что стариков беспокоят ценности молодых. Свекрови пытаются получить контроль над внуками и воспитать их так, чтобы они вели себя и думали в соответствии с оя ко:ко: (сыновняя почтительность), так, как ее понимают свекрови. Это борьба за власть над воспитанием детей, и у свекрови есть определенное преимущество, поскольку это ее семья, а ёмэ, по сути, посторонняя. Все молодые ёмэ здесь хотят сами растить своих детей, но свекрови настаивают на том, чтобы ёмэ ходила на работу и оставляла детей им. Это создает много напряжения между ёмэ и свекровью. Складывается впечатление, что свекрови хотят отобрать внуков у ёмэ [обаатян га торэтяу кандзи суру]. Наши молодые женщины говорят, что они лучше уедут отсюда и обзаведутся собственными квартирами, потому что им не дают воспитывать детей. А муж ничего не говорит. Если ёмэ жалуется, муж только защищает иэ и своих родителей. Жить вместе очень тяжело.

Ситуация Мацумото – это не единичный случай. Другая женщина, Торисава, упоминавшаяся ранее в связи с противоречиями между ценностями младшего и старшего поколений, согласилась переехать из своего дома в крупной городской агломерации в Мидзусаву только при условии, что будет построен отдельный дом. Она беспокоилась по поводу того, сможет ли обеспечить своим детям личное пространство. Торисава живет со своим мужем среди простора рисовых полей на участке земли, где обитает уже несколько поколений семьи ее мужа. Примерно за три года до нашего разговора они построили новый дом, отделенный от дома родителей г-на Торисавы. Здания разительно отличаются друг от друга: у старшего поколения – старый прямоугольный фермерский дом, непривлекательный снаружи; у младшего – новый белый дом, спроектированный в современном стиле, распространенном в этой местности. Участок довольно просторный, и дома находятся на расстоянии около 20 метров друг от друга. В новом доме живет молодая пара вместе с десятилетней дочерью и пятилетним сыном, а в старом – родители г-на Торисавы и его дедушка. Получается, на участке проживают четыре поколения: два старших в одном доме, два младших – в другом.

Пара познакомилась в Тибе – крупной городской агломерации, являющейся частью Большого Токио, – в то время, когда г-н Торисава получил туда назначение от строительной компании, в которой он работал. Но он почувствовал, что, будучи старшим сыном, обязан вернуться в дом, где родился, и заботиться о своих стареющих родителях. К моменту их возвращения бабушка г-на Торисавы уже около 15 лет была прикована к кровати. Она умерла вскоре после того, как они вернулись. Хотя г-н Торисава утверждал, что поводом для его возвращения не была именно необходимость ухаживать за бабушкой, его решение все же основывалось на осознании важности его ответственности как сына и необходимости позаботиться о родственниках. Больше всего он беспокоился о матери, которая ухаживала за его бабушкой все 15 лет болезни. По словам Торисавы, мать очень устала, ей было трудно справляться со всеми обязанностями, связанными с уходом, и одновременно заботиться о доме, поэтому он решил, что пришло время вернуться.

Семья вернулась не сразу: сначала они провели некоторое время в Сендае, городе с населением около 1 миллиона человек, а затем – в Мидзусаве, только потом переехав в родной дом мужа. Они утверждали, что поступили так, чтобы дать возможность г-же Торисаве постепенно адаптироваться к сельской жизни после городской. Они просчитали стратегию возвращения в родной дом мужа: «Моя жена выросла в большом городе [Тибе], и я решил, что ей нелегко будет привыкнуть к жизни в инака, поэтому я подумал, что для этого понадобится некоторое время. Мы решили, что хорошо бы начать с города поменьше».

Они довольно долго обсуждали друг с другом процесс возвращения и согласились, что необходимо сделать его постепенным. Помимо этого, г-н Торисава решил следующее:

Моей жене нужно было время, чтобы научиться понимать образ мыслей и жизни моих родителей и фермерской семьи. Моим родителям тоже нужно было время, чтобы научиться понимать мою жену. Я считал, что это абсолютно необходимо. Образ мыслей пожилой фермерской семьи очень сильно отличается [от городских семей], и мы думали, что жить вместе будет невозможно. По этой причине, когда мы окончательно решили вернуться, мы поняли, что нам необходимо построить собственный дом. Мой отец был против этого. Он хотел, чтобы все жили в одном доме, и считал, что, имея такой большой дом [около 540 м2], строить еще один рядом – это расточительство. Но я был уверен, что образ жизни нашей семьи никак не сможет сосуществовать с образом жизни моих родителей.

В конце концов старшее поколение осознало, что все будет так, как хочет младшее. Г-н Торисава обозначил, что у них просто нет другого выбора. Если он должен вернуться домой, им придется жить раздельно. Кроме того, г-жа Торисава заявила, что ее дети будут расти и им потребуется место, для того чтобы учиться, поэтому им нужно собственное пространство. Родители согласились с этим, но хотели ужинать и принимать вечернюю ванну все вместе. Купание и еда – важные контексты для создания близости в семье, поэтому часто считаются главными элементами в формировании связей между членами семьи [Clark 1994; Traphagan, Brown 2002]. Г-жа Торисава воспротивилась этому, и теперь две семьи, по сути, живут полностью автономно друг от друга. Ее сопротивление основывалось на предположении (она была уверена, что оно обоснованное), что пропасть между молодыми и пожилыми людьми слишком уж значительна, чтобы можно было жить вместе. Само соседство на одном участке земли, как утверждает Торисава, является источником множества проблем и большого стресса для нее, несмотря на его преимущества (например, всегда есть те, кто может присмотреть за детьми):

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Это действие, как отмечает Нельсон [Nelson 1996: 254], направлено на избавление от «осквернения, нечистоты, болезней, зла, несчастий и других препятствий для обновления жизненной энергии», исходящей от ками (синтоистские божества).

2

Я использую здесь термин «церемония» по большей части в том же смысле, в каком его использует Граймс. Церемония – это особая форма ритуала, в которой присутствует компонент намеренности по отношению к ритуализации практики. В определенном смысле действия, связанные с церемонией, имеют своей целью более значительный мотив или реальность. Однако в отличие от Граймса я не связываю ее с концептами праведных или приятных действий: то и другое не являются обязательными атрибутами церемониального поведения в Японии [Grimes 1982: 41–42].

3

В синтоистских церемониях участвуют и молодые люди, в первую очередь это служительницы мико (девушки, которые продают в святилищах амулеты и другие религиозные предметы и участвуют в некоторых церемониях, развлекая божеств танцами) [Nelson 1996: 260].

4

В качестве отступления стоит отметить, что размышления о важности культуры имеют теоретические следствия для выбора способа, которым мы проводим геронтологические исследования религии, здоровья и старения. Рассматривая на протяжении этой книги отношения между религией и старением, я также косвенно поднимаю вопросы о природе производства геронтологического знания, которое я интерпретирую как социальную практику, организованную вокруг поисков каузально определенной уверенности, направленной в большей степени на контроль над процессами (социальными, психологическими или физическими), связанными со старением людей. Геронтологический дискурс – это проявление склонности евроамериканских культур искать то, что Ричард Рорти описывает в своей книге «Философия и зеркало природы» как «эпистемологический комфорт» и что является результатом культурно ограниченной озабоченности тем, чтобы «найти “основания”, за которые можно было бы зацепиться, каркас, за пределами которого не следует блуждать, объекты, которые навязывают себя, репрезентации, которых не опровергнешь» (и, добавлю я, причины, у которых отсутствует двусмысленность) [Рорти 1997: 233]. Другими словами, геронтологический дискурс является продуктом картезианского наследия: для того чтобы опровергнуть скептические взгляды, знание должно основываться на уверенности [Johnson 1987: xxvi).

Геронтологи (возможно, из-за того, что сфера геронтологии организуется вокруг представлений, связанных с биомедицинской эпистемологией) особенно склонны – изучают ли они поведенческие детерминанты болезни Альцгеймера, отношения между духовностью и ментальным здоровьем или корреляции между религиозным участием и «успешным» старением – структурировать свои исследования вокруг поиска теоретического обобщения и недвусмысленных ответов на наши вопросы о процессе старения. В последнее время растет число работ, направленных на развитие критической геронтологии, которая сосредоточена на определении поведения пожилых людей в динамике нарративов, формирующих интерпретации процесса старения (ср. [Cohen 1998]). В этом подходе культура перестает быть одной из нескольких объективных переменных, которые (обычно без всяких проблем) встраиваются в модель, описывающую паттерны поведения и исход стареющих людей и, возможно, пытающуюся предсказать их, и становится часто неопределенной и всегда многозначной структурой идей и опыта, с помощью которых стареющие люди, те, кто моложе, и, само собой, геронтологи интерпретируют и представляют себе эти паттерны поведения и исход. Для того чтобы вписать культуру в геронтологический ландшафт, самое главное – осознать, что геронтология сама по себе является продуктом культуры, создаваемым и поддерживаемым с помощью того, что Лиотар называет прагматикой научного знания, где языковые игры – в форме денотативных высказываний, нацеленных на поиски истоков (причин), – создают фундамент, на котором строятся институты знаний [Лиотар 1998: 154]. Геронтология по большей части практикуется через семантику объективизма, направляющего течение и создание геронтологического знания. С точки зрения объективистской картины мира знание физически отделено от субъективных процессов, протекающих в человеческом разуме, как и от культурных контекстов, которые производит этот разум, и смещено в сторону абстрактной, «происходящей по правилам манипуляции связями между символами», которая составляет рациональное научное исследование [Johnson 1987: xxiv]. Значение изъято из сложности и многозначности человеческого воображения и помещено в пространство символических единиц, которые можно изолировать, сравнить, соотнести друг с другом, категоризировать и поместить в концептуальную рамку. Реальность сама по себе рассматривается в качестве объективного «другого», на которого можно наложить символические формы (язык) способом, независимым от контекста [Johnson 1987: x].

Хотя объективистская программа прямо нацелена на то, чтобы отделять значение от субъективных процессов воображения, характеризующих человеческое мышление, она сама по себе является продуктом этих процессов. Объективизм представляет собой особый тип нарратива – набор предположений, – который задает направление научной практики. Определяя объективизм как нарратив (на самом деле это метанарратив, который образует суд высшей инстанции), я недвусмысленно помещаю усилия социальных наук (а значит, и геронтологии) в сферу социальной практики, в которой факты производятся внутри дискурсов, каковые нельзя отделить от культуры. Геронтология практикуется внутри (мета)нарратива, который – в моем использовании термина – следует понимать как сеть возможных значений, ограничивающую и стимулирующую дискурс [Schrag 1997: 19]. Нарратив можно сравнить со сборником партитур (аккорды и мелодии), который джазовые музыканты постоянно используют для импровизаций. Там указана базовая структура мотива, но джазовый музыкант может отступать от нее с точки зрения как мелодии, так и смены аккордов. Однако, если отойти слишком далеко, потеряется связь с исходным мотивом, а допустимость отклонения окажется под вопросом. Во многих социальных науках, особенно в геронтологии, объективизм становится единственным руководящим принципом, в соответствии с которым собираются, организуются и анализируются данные.

Помещая геронтологию и производство геронтологического знания внутрь фрейма культуры и нарратива, я не утверждаю, что результаты геронтологических исследований, базирующихся на объективизме, недостаточно достоверны. На самом деле объективистские геронтологические исследования позволили нам существенно лучше понять как биологические, так и социальные аспекты процесса старения, в особенности в отношении людей, живущих в индустриальных обществах. Я хочу здесь подчеркнуть, что объективистский подход является лишь одним из подходов к производству знания. Это единая эпистемологическая установка, которая состоит из особых (когнитивных) структур, производящих знание и определяющих, каким образом оно формулируется и интерпретируется [Cetina 1999: 8]. На самом деле идея о том, что такой подход является особенно хорошим (или даже лучшим) способом производства знания, – это убежденность (закрепившаяся в тех культурах, которые находятся под сильным влиянием постпросветительских представлений о мире) в том, что главной целью любых видов «научного» поиска являются конкретные типы результатов, например предсказуемость. Такие концепты, как благополучие, духовность, болезнь, здоровье и старение, обычно формулируются и интерпретируются социальными науками внутри именно этой эпистемологической установки, а не каких-либо других (например, связанных с этикой или ценностями нормы и аномалии), с помощью которых люди вовлекаются в практику порождения дискурса. Одним словом, если мы будем полагаться исключительно на дискурс объективизма, у нас не появится глубокого понимания, как религиозно ориентированное поведение, концепты здоровья и благополучия соотносятся с биологическими и социальными процессами старения. В самом деле, некритическое использование этого подхода неизбежно приводит к этноцентричным и эссенциалистским выводам о целях и смыслах, связанных с религиозной активностью на поздней стадии жизни, так как он отталкивается от фокуса на этических категориях исследователя, при этом часто отодвигая на второй план эмические категории, с помощью которых люди интерпретируют опыт.

5

Я использую здесь термин «концепты» для того, чтобы подчеркнуть, что, хотя здоровье, религия и старение могут рассматриваться в качестве объективных переменных, они также являются концептуальными категориями, используемыми для интерпретации опыта и процессов, происходящих в течение жизни. В частности, возраст часто считается априори биологическим фактом, закрытым для интерпретации. Но, хотя концепт возраста берется из биологии, его нельзя сводить к биологическим проявлениям возрастных изменений [Трафаган 2022: 40]. Это очень ясно показывает Мейер Фортес, обращая внимание на то, что хронологический возраст и способ, которым концептуализируются стадии взросления индивида на протяжении жизни, необязательно связаны. Возраст может использоваться в качестве количественной оценки чьего-либо времени на Земле, но стадии взросления необязательно концептуализируются на основе тех биологических изменений, которые происходят по мере старения [Fortes 1984: 101).

Это высвечивает ряд проблем, которые возникают при изучении пересечения религии и старения (или других тем, связанных с человеческим поведением), если при этом стремятся некритически использовать те типы позитивистских подходов, которые типичны для геронтологических исследований. Субъективность проникает даже в самые «научные» из исследовательских установок. Простое решение, заключающееся в том, что один эпистемологический фрейм (тот, который связан с позитивизмом) считается предпочтительным или превосходящим другие с точки зрения объяснения поведения, основывается на наборе убеждений о природе производства знания. По меньшей мере в североамериканском контексте целью производства научного знания является практическая ценность [Лиотар 1998: 18]. Это становится особенно очевидным в случае геронтологии, где большинство исследований, в том числе те, которые фокусируются на религиозном поведении, направлено на поиск способов контроля социальных и биологических процессов старения.

Существует и другое понимание, в рамках которого субъективность проникает в образ исследований, связанных с религией и старением. Оно заключается в том, что базовые «переменные», интересующие многих исследователей, отделяются (через прагматику науки, которая акцентирует внимание на практической ценности как главной цели производства знания) от контекстов и дискурсов, внутри которых эти «переменные» придумываются, интерпретируются и оспариваются. Проблема здесь заключается в том, что концепты – и связанные с ними паттерны поведения, такие как религия, благополучие, духовность и здоровье, – являются, перефразируя Лиотара, ценностно нагруженными элементами в гетероморфных сетях людей и идей. Эти сети наслаиваются и циркулируют среди индивидов, составляющих социальные общности [Лиотар 1998: 155]. Более того, внутри этих сетей люди вовлекаются в дискурс – интерпретацию нарратива, – с помощью которого они оспаривают и задействуют нарративы, что они используют для интерпретации процесса старения и посвященных ему многочисленных научных публикаций. Я убежден, что никакое настоящее понимание отношений между религиозностью/ духовностью, старением и здоровьем/благополучием невозможно без осмысления случайной в своей основе природы каждой из этих культурных категорий. Смыслы религии, духовности, старения, здоровья и благополучия конструируются внутри культуры и, следовательно, находятся под постоянным давлением интерпретации и реинтерпретации. Так как нарративы и риторика оспариваются через дискурс, они постоянно подвергаются процессам изобретения, переизобретения и импровизации. Случайная природа этих концептов диктует необходимость начать с исследования и проблематизации их использования и значения (см. интересную дискуссию о случайности в [Рорти 1996]).

6

Акроним HOPE* расшифровывается как «H – источники надежды, силы, комфорта, смысла, мира, любви и связи; О – роль организованной религии в жизни пациента; Р – личная духовность и практики; Е – влияние на медицинский уход и решения, связанные с концом жизни» [Anandarajah, Hight 2001: 81].

7

Интересно отметить, что самоубийства среди пожилых людей стали настолько заметной проблемой, что ими озаботились на уровне социума, стали освещать и обсуждать в японских СМИ. Один из примеров: популярный новостной еженедельник «Сю:кан Синтё:» (6 июня 2002 года) рекламировался в газетах с заголовком «Уровень самоубийств среди мужчин в семь раз выше, чем среди женщин!». Хотя статья, использованная в этой рекламе, в реальности рассказывала об уровне самоубийств среди пожилых людей в США (это было интервью с одним американцем, который писал на эту тему), сенсационный и вводящий в заблуждение аспект рекламы и оглавление журнала свидетельствуют о том, что в Японии обеспокоены проблемой самоубийств среди пожилых людей.

8

Тенденция к увеличению числа самоубийств среди пожилых людей в сельских районах Японии не ограничивается регионом Тохоку. Мацумото Тосиаки обнаружил, что в другой сельской префектуре, Ниигата, уровень самоубийств среди тех, кому меньше 59 лет, соответствует среднему по стране, тогда как уровень самоубийств среди тех, кто старше этого возраста, как правило, превышает средний по стране. В то время как общий уровень самоубийств по стране упал по сравнению с 1960-ми годами, этот показатель для Ниигаты продолжает оставаться существенно выше, чем в среднем по стране, для тех, кто старше 65 лет; в 1961 году уровень по стране составлял 60,4, тогда как в Ниигате он был 96,7; к 1990 году эти показатели упали до 39,6 и 59,5 соответственно, но разница между городскими и сельскими префектурами осталась значительной [Matsumoto 1995: 126]. Действительно, данные Мацумото свидетельствуют о том, что в Японии уровень самоубийств растет пропорционально как старению населения, так и депопуляции региона. В расположенном в Ниигате сельском уезде Хигасикубики, который был в центре внимания исследования Мацумото, с 1974 по 1987 год произошло 159 случаев самоубийств, показатель уровня самоубийств – 155,75, что очень впечатляет, если сравнить с показателем за то же время для Ниигаты в целом (65,6) или всей Японии (41,3) [Matsumoto 1995: 575].