Полная версия

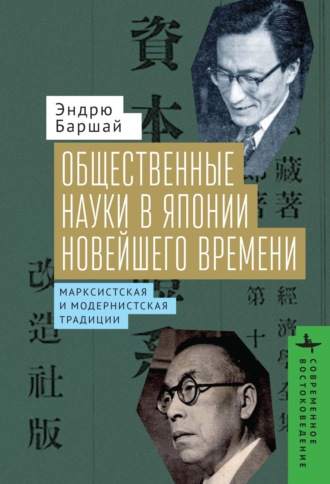

Общественные науки в Японии Новейшего времени. Марксистская и модернистская традиции

Помимо университетов, пионерами вовлеченных и эмпирических общественных наук были христианские и другие социальные реформаторы, а также ученые, связанные с профсоюзами и институтами, такими как частный Институт социальных исследований Охары. Особенно примечательным был проповедник Кагава Тоёхико (1888–1960) – один из известнейших в свое время, – который переехал в трущобы Синкавы, составил там свои обзоры Кобэ и Осаки и подробно написал о необходимости «человеческого строительства» для измученных и израненных бедняков тех мест. В своих исследованиях люмпен-пролетариата, куда также входили многочисленные изгои, он стремился охватить опыт массовой бедности модерна, начиная с ее социальной этиологии и заканчивая рассмотрением моделей незанятости, форм семьи, привычек расходования средств, диеты, пороков и преступности. За несколько лет до рисовых бунтов 1918 года и землетрясения в Канто 1923 года (за которым последовала резня корейцев в Токио) Кагава сделал удивительное предсказание: деградация предрасполагает индивидов с ослабленной способностью к самоконтролю – к массовому насилию, которое случится скорее раньше, чем позже51.

Несмотря на мощную поддержку движений рабочих, крестьян-арендаторов и отверженных, Кагава в конечном счете был озабочен моральным подъемом и придерживался оптимистического эволюционизма в своем социальном анализе52. Его конкретным надеждам на «человеческое строительство», наряду с либеральными взглядами Минобэ, Ёсино и Соды, не суждено было воплотиться. Всеобщее избирательное право для мужчин, введенное в 1925 году, сопровождалось принятием законодательства, криминализировавшего «намерение» изменить «государственное устройство» и институт частной собственности. Тем временем существующие партии оказались неспособными ни отреагировать на экономическую катастрофу Великой депрессии, ни противостоять политической мощи военно-бюрократического правления, возникшего после Маньчжурского инцидента 1931 года. Попытки провести социальное законодательство в конце 1920-х годов пали жертвой «чрезвычайного положения в стране», несмотря на усилия представителей государства (например, тех, кто занимался урегулированием трудовых проблем) создать modus vivendi с новыми социальными группами, возникшими в ту эпоху. В конечном счете либеральный вызов принудительному коммунитаризму в политической и общественной мысли закончился либо поглощением, либо радикализацией. Все вышеперечисленное не означает, что нужно умалять важность отдельных мыслителей целого ряда ученых, таких как Минобэ и Ёсино, в который можно включить (перечисление исключительно по принципу хронологического порядка) Хасэгаву Нёдзэкана, Ояму Икуо, Исибаси Тандзана, Каваи Эйдзиро, Киёсаву Киёси, Янаихару Тадао и других; или свести к минимуму их порой трагическую борьбу или влияние на общественные науки, особенно в послевоенный период. Однако в целом самоподдерживающегося либерализма практически не существовало ни в теории, ни на практике. Либерализм оставался промежуточным, жизненно важным раздражителем в коммунитарной среде, но ему не хватало независимой институциональной базы и мотивационной силы. В течение 1930-х годов, после уничтожения как активистского, так и академического марксизма, либералы в императорских университетах, начиная с ученого-юриста Такигавы Юкитоки, были принесены в жертву стражам «государственного устройства», иногда во имя самой университетской автономии. В конце 1940-х годов Рояма Масамити (1895–1980) утверждал, что либеральная политическая наука оказалась зажатой между идеологическими силами левых и правых и впоследствии была разорвана ими на части, но послевоенные ученые не должны были ею пренебрегать. Но Рояма, профессор политологии юридического факультета Токийского императорского университета, стремился защитить себя и свою послевоенную репутацию от отождествления с более утонченными элементами того самого правого крыла, которому он был так предан в 1930-х годах. Возможно, это было одной из причин того, что его младший коллега Маруяма Масао в своем эссе 1947 года, спровоцировавшем работу Роямы, утверждал, что довоенная политология не оставила его поколению «ни одной традиции, которую стоило бы возродить»53.

Тенденция третья: влияние и судьба марксизма

Маргинализация либерализма была вызвана целым рядом причин, которые проявились не сразу. Из них можно выделить две. Первая – своего рода формалистская сублимация, наглядным примером которой является «демократия» без народовластия Ёсино Сакудзо. Такой тип мышления гласит, что данный идеал потенциально или фактически воплощен в самом институте (это формализм); а целью политики, как ее определяют академики и ученые, становится достижение гармонии между идеалом и институтом. Такой тип мышления иногда способствует появлению личного идеализма, но не устойчивости институтов. Второй причиной стала политическая радикализация. Великий гуманист Като Сюити, помня о слабости такого формализма, а также, возможно, тяжелые экономические времена, обрушившиеся на японскую интеллигенцию после 1920-х годов, заметил о политике Японии того времени следующее: «…чтобы быть последовательным либералом, необходимо было стать марксистом» [Kato 1974: 224]. К этому мы могли бы добавить: «…или, по крайней мере, приблизиться, насколько это возможно, к классовому и конфликтному пониманию социального прогресса без принятия открыто революционной программы». Как выразился Фукуда Токудзо, сторонник социальной политики и автор новаторского исследования социального развития Японии: «И социализм, и социальная политика – нет, фактически все, к чему прилагается термин “социальный”, – сегодня, по крайней мере, рассматривают [классовую борьбу] как свою главную проблему» [Фукуда 1922: 3].

Такая тенденция рассматривать конфликт одновременно и как существенную проблему общества, и как ключ к его прогрессу как самоактивирующейся сущности была четко сформулирована и задана Оямой Икуо и его коллегами из прогрессивного журнала «Варэра», особенно Хасэгавой Нёдзэканом; авторами журнала «Кайдзо», который стал символом либерализма; а также такими фигурами, как социолог и философ Цутида Кёсон. Она также нашла выражение и в «Охара сякай мондай кэнкюдзё» – Институте социальных исследований Охары, основанном в 1919 году. Это институт, будучи площадкой для подготовки поколений экспертов по рабочим и смежным вопросам, также стал домом для ряда выдающихся экономистов-марксистов, потерявших свои академические должности54. Ведь на самом деле быть марксистом, даже в научных кругах, было чрезвычайно трудно. Политические, юридические и профессиональные санкции могли оказаться суровыми и продолжительными. Чисто интеллектуальная задача поддержки последовательного и тщательно диалектического образа мышления, с сопутствующим беспокойством и тревожным отказом от общепринятых моральных суждений, иногда оказывалась крайне трудной. Таков, безусловно, был опыт Каваками Хадзимэ (1879–1946), основателя японской марксистской экономической теории (в конечном итоге вступившего в Коммунистическую партию), который во многих важных аспектах не придерживался исторического материализма; как бы Каваками ни старался, он не мог отвергнуть категорию духовного опыта как нечто, не имеющее никакого аналога. Несмотря на эти крайне неблагоприятные условия, или, может, благодаря им влияние марксизма было огромным, если вообще измеримым, и, несмотря на ожесточенные споры, оно обусловило всю последующую историю общественной мысли в Японии.

Несмотря на апологию Роямы, факт оставался фактом: государственная власть была сосредоточена в руках правых; борьба с левыми была неравной. Индивид по сути своей не мог находиться в изначально антагонистических отношениях с государством или сообществом; что-то должно было нарушить их предполагаемую естественную гармонию. Таким образом, Рояма был прав, когда определил новую угрозу со стороны левых, поскольку образ и значение «общества» обострились до уровня класса и классовой борьбы, особенно в их марксистском воплощении.

В Японии марксизм появился в 1890-е, но потребовались Октябрьская революция, рисовые бунты 1918 года и забастовки рабочих, чтобы подтвердить обоснованность сосредоточенных на конфликте представлений об общественном прогрессе, что, в свою очередь, дало толчок длительной борьбе между анархо-синдикалистскими и марксистскими элементами японского социалистического движения. В ходе этого процесса марксизм утвердился как синоним общественных наук, выйдя за рамки идеологии обездоленных революционеров, он впервые смог сделать общедоступным само это понятие. Между 1919 и 1925 годами появился полный перевод «Капитала»; только первый тираж собрания сочинений Маркса и Энгельса, выпущенного в издательстве «Кайдзося» (1927–1929), разошелся тиражом пятнадцать тысяч экземпляров. Распространение марксизма в Японии, как и везде, зависело не только от существования одобренного партией канона, основанного на «Капитале» и сопутствующих текстах, но и от его популяризации в текстах Энгельса, Карла Каутского, В. И. Ленина и Н. И. Бухарина. Каваками Хадзимэ, несомненно, был важнейшим «апостолом» молодых интеллектуалов. В ответ на его призыв появились группы исследователей «общественных наук» в университетах и старших школах (иногда даже средних), которые были запрещены органами образования в середине 1920-х годов. Более того, многочисленные молодые ученые отправлялись в Веймарскую республику для непосредственного изучения оригинальных текстов и взаимодействия с немецкими (и немецкоговорящими) марксистами, представляющими весь спектр позиций, от позитивистских до ревизионистских и гегельянских, в рамках традиции. Среди них были Арисава Хироми (1896–1988) и Уно Кодзо (1897–1977), которые после 1945 года представляли в своих работах марксизм как инструмент разработки экономической политики и как академическую дисциплину соответственно.

Независимо от варианта, марксизм стал «первым Weltanschauung в современной Японии, которое вынуждало проявлять интеллектуальные усилия для тотальной и последовательной трансформации социальных систем тотальным и последовательным образом» [Маруяма 1982: 107–108]. Его сила выглядела еще значительней благодаря тому, что различные дисциплины общественных наук развивались «инструментально» как отдельные науки, и, в отличие от Европы, Япония не пережила кризиса и краха эволюционных или позитивистских систем, вроде систем Спенсера и Конта. Однако за каждой сильной стороной марксизма скрывались его слабости. Его систематический характер мог выродиться в догматизм, его мнимая универсальность напоминала об иностранном происхождении (и подтверждала позицию Японии как исторически отсталого «объекта» познания), а его критический образ действий часто провоцировал внутренние распри и деление на фракции [Исида 1984: 119–124]55.

В конечном счете притязания марксизма на синонимичность «общественным наукам» вытекали из его анализа самого японского общества, в котором он отразил – и в значительной степени перешагнул – все только что описанные противоречия и проблемы. Его главный вклад принял форму «споров о японском капитализме», которые продолжались с конца 1920-х по конец 1930-х. Задачей споров, вызванных политическими разногласиями по поводу революционных целей и стратегии, стала историческая характеристика процесса развития японского капитализма и современного государства. Так называемая «Ко:дза-ха», или «Фракция лекций», следуя позиции тезисов Коминтерна по Японии 1927 и 1932 годов, сосредоточила анализ на укоренившихся и могущественных «феодальных» силах, контролировавших абсолютистский императорский режим. Японский капитализм был «особенным», своего рода гибридом. Буржуазные политические институты были незрелыми или деформированными, а весь государственный аппарат опирался на обширную базу полуфеодальных производственных отношений среди крестьянства, мало затронутого политическими событиями 1868 года. Таким образом, задача общественных наук состояла в том, чтобы определить препятствия на пути завершения демократической революции как необходимого первого шага на двухэтапном пути к социализму56. Диссидентская «Ро:но:-ха», или «Фракция рабочих и крестьян», осознавала отставание во времени по сравнению с Западом, поэтому придерживалась более конъюнктурной точки зрения, рассматривая Японию как одну из империалистических финансово-капиталистических держав. Из этого следовало, что до Реставрации Мэйдзи в аграрной экономике Японии уже сложились производственные отношения, характерные для зарождающегося господства буржуазии. Реставрация Мэйдзи была японской буржуазной революцией; а пережитки феодализма, хотя и сохраняли свою силу, были случайными и будут сметены социалистической революцией.

По своей природе споры о капитализме не могли прийти к разрешению; к 1938 году их участники либо были арестованы, либо их вынудили замолчать. Поскольку эти споры были связаны со внутренней политикой левых, сочувствующие наблюдатели часто ощущали себя вынужденными выступать за ту или иную сторону. Эта фракционность в значительной степени скрывала истинное значение споров и раскол в восприятии, который их спровоцировал, но не была неизбежным продуктом марксизма как такового: ее можно было преодолеть творческим путем. Уно Кодзо, например, в 1935 году утверждал, что японский капитализм лучше всего рассматривать как классический случай «отсталого развития», при котором капиталистический способ производства опосредован промышленностью, а не сельским хозяйством; это означало, что как акцент «Ко:дза-ха» на полуфеодальном крестьянстве, так и поиски «Ро:но:-ха» свидетельств дифференциации сельских районов были неуместны57. Но только в 1960-е годы, с фактическим исчезновением крестьянства и прекращением споров между «Ко:дза-ха» и «Ро:но:-ха», появилась возможность политически рассмотреть структуру довоенного капитализма Японии.

Следствием этой вынужденной задержки, как утверждает Осима Марио, стало доминирование «Ко:дза-ха» в японском марксизме, а марксизма – над общественными науками. В свою очередь, концепция «развитой Европы и отсталой Азии» (куда входила и Япония), которая, несомненно, была ценной при анализе индустриализации, получила «бесконечный кредит доверия» в общественных науках, что привело к печальным результатам. Загоняя общество и культуру на прокрустово ложе экономического детерминизма, основанного на категориях производства, «японский марксизм углубил сознание исторической отсталости» во всех областях «государства, общества и экономики (как обрабатывающей, так и сельскохозяйственной)». Результатом стало искаженное понимание как императорской системы в целом, так и фактического процесса, по причине которого Япония и получила статус отсталой империи [Oshima 1991]58. Несмотря на их освободительные, антигегемонистские намерения, такие работы, как «Нихон сихонсюги бунсэки» Ямады Моритаро («Анализ японского капитализма», 1934), также следует рассматривать как ключевые тексты «изобретения» традиции, в двояком смысле (см. главу 3). «Ко:дза-ха» дала научную оценку понятию отсталости Японии, одной из самых давних и (вне зависимости от фактической адекватности) продуктивных идей в истории современной японской общественной мысли. Поступая таким образом, она скорее предполагала, чем ставила под сомнение примат, да и в целом исключительный характер японского национального государства59.

Японские марксисты потерпели двойную неудачу и в попытке эмпирически обнаружить и одновременно политически актуализировать социальную логику революции, то есть теорию неизбежной революции, вытекающей из внутренних процессов японского общества. Понятно, что марксисты оказались воспеты как главные жертвы политических преследований. Но нужно также признать, что национальное сообщество, переживающее кризис, выглядело привлекательно – и, по сути, ослабило критическую тенденцию в японских общественных науках, которая только-только начала принимать системную форму под влиянием марксизма. Общественные мыслители, давно отвыкшие от «буржуазной» социологии и не доверяющие «рациональности» рыночного механизма из-за его потворства эксплуатации, с готовностью откликнулись на призыв сообщества. Оказавшись перед выбором между открытым разрывом с национальным сообществом – тюремным заключением, изгнанием, вынужденным молчанием – и своего рода скомпрометированной жизнью, очень многие предпочли «вернуться в Японию».

Возвращение означало взаимодействие с государством, а более конкретно – с чиновниками: откровенными реформистами, чья деятельность только набирала обороты в конце 1920-х и начале 1930-х годов, и их военными коллегами. В частности, после вторжения в Маньчжурию 1931 года государство и военные, а также академические круги и журналистика оказались увлечены современными итальянскими, немецкими и советскими моделями промышленной и экономической организации. На Южно-Маньчжурской железной дороге уже давно работали тысячи исследователей; в самой Японии в попытках подготовить экономику к тотальной войне участвовало еще большее количество людей. Такие организации, как «Сёва кэнкюкай» («Исследовательское общество Сёва») и «Найкаку кикакуин» («Совет по планированию Кабинета министров»), привлекали как академических, так и правительственных экономистов, включая будущих звезд науки вроде Арисавы Хироми. Для таких ученых исчезновение альтернативных центров исследования и прямое принуждение работать на нужды войны чрезвычайно затруднили отказ от службы.

Чрезмерная нагрузка на ресурсы из-за растущего военного спроса привела к тому, что многие из экономических планов военного времени провалились. Но их неудача не должна затмевать те модели мышления, которыми руководствовались организаторы. Риторика и содержание критики капитализма в его либеральной фазе были в значительной степени заимствованы из марксизма, в то время как определяющими факторами их политики были скорее листианские требования самодостаточности нации и блока. По этой последней причине на интеллектуальном уровне предпочтительным инициатором исторических перемен вместо класса выступал, как правило, Volk (народ; миндзоку); на политическом уровне марксист мог примкнуть к фашисту. Печальным примером может служить карьера философа и обществоведа Мики Киёси (1897–1945), привлекательного мыслителя с истинно католическими чувствами и талантами. Его пример печален, во-первых, потому, что Мики во время обучения философии в Веймарской Германии серьезно отнесся к марксизму как к одному – решающему – из элементов того, что, по его мнению, было морально адекватной философией практики, которая также включала бы экзистенциалистские и гуманистические элементы. Опять же, его случай печален потому, что в своих трудах по общественным наукам Мики вышел за рамки обсуждения методологии и структуры социально-научного знания и непосредственно затронул вопросы идеологии и социологии знания60. И напоследок, он печален потому, что, несмотря на отвращение к «шовинизму и политическому раболепию» современной ему академической мысли, требования возвышения практики привели Мики в мир скомпрометированных и деградировавших интеллектуалов. В качестве симптома этой деградации мы можем рассматривать его не заслуживающие доверия утверждения в книге «Син Нихон но сисо гэнри» («Принципы мышления для новой Японии», 1939) и другой публицистике тех лет. Всемирно-историческая роль Японии, по мнению Мики, заключалась «с точки зрения времени в решении проблемы капитализма; а с точки зрения пространства – в обеспечении единства [путем вытеснения западного империализма] Восточной Азии». Это единство должно было основываться на ранее существовавшем общем «азиатском гуманизме», который был gemeinschaftlich и ценил «отношения», в отличие от gesellschaftlich, индивидуалистического гуманизма Запада.

Тот факт, что восточноазиатское сообщество формируется под руководством Японии, обусловлен не национальным [миндзокутэки] эгоизмом Японии, а скорее моральной миссией Японии в условиях угрозы нынешнего инцидента [в Китае]; осознание этого долга жизненно важно.

К началу 1940-х годов Мики отрекся от этой миссии; верный своей собственной философии практики, он приютил друга-коммуниста, который сбежал из-под стражи в полиции, был арестован и умер в ужасных условиях всего за несколько дней до того, как оккупационные власти отдали приказ об освобождении всех политических заключенных прежнего режима61. Это не означает, что в Азии того времени существовала подлинная надежда на то, что проблема капитализма может быть решена, а весь регион можно избавить от империализма. Все это лишь показывает гротескное несоответствие между целями (освобождение) и средствами (завоевание), которое с самого начала ставило под угрозу весь проект62.

Интересно, что поражение стран Оси в 1945 году, по-видимому, практически никак не дискредитировало идеи централизации или по меньшей мере центральной координации в Японии, в отличие от Германии. Война не стала уроком. В конце концов, Японская империя была опустошена и оккупирована США, которые, скорее всего, служили символом не индивидуализма и рынка, а успешного планирования и национальной мобилизации. «Новый курс» оставил следы по всей оккупированной Японии. Со своей стороны, Советский Союз также вышел из войны как сверхдержава, а не как воплощение отупляющего бюрократизма и жесткого политического формализма. В 1945 году социализм еще был жив. Но сейчас стоит отметить, что, хотя новое устройство помогло усилить значимость технических знаний и планирования в качестве форм вовлеченных общественных наук в Японии, все это уже прочно существовало и до этого. Немалую роль в этом отношении сыграли академические эксперты, которые именно благодаря своей незначительности смогли сразу же после поражения Японии в 1945 году перейти непосредственно с работы военного времени на важные руководящие должности в сфере планирования, не опасаясь быть уволенными. Арисава Хироми («марксист-некоммунист» по определению) представляет собой исключительный пример; в своих работах о плановой экономике, в частности о концепции приоритетного производства, объединил элементы марксизма «Ро:но:-ха» с немецкой теорией тотальной войны в модель государственного капитализма, которая оказала значимое влияние после 1945 года63. Это пересечение бюрократической и радикальной мысли в японских общественных науках было репрезентативным и важным: оно ознаменовало формирование технической интеллигенции, чей опыт в области экономической политики и планирования был непрерывно задействован в процессах восстановления и роста после 1945 года.

Тенденция четвертая: модернизм и модернизация

В конце 1948 года Янаихара Тадао (1893–1961), которого многие считали выдающимся экспертом Японии по колониальной политике, был назначен заведующим кафедрой экономики Токийского университета (слово «императорский» было вычеркнуто годом ранее). Последователь «бесцерковного» христианства Утимуры Кандзо и ярый критик политики Японии в отношении Китая, Янаихара был уволен со своего преподавательского поста (на том же факультете) в декабре 1937 года. Еще с 1920-х годов он последовательно критиковал ассимиляционистскую колониальную политику Японии как контрпродуктивную и подавляющую законные стремления к национальному самоопределению. Вместо этого Янаихара призвал к самоуправлению на Тайване и (с особой страстью) в Корее, конечной целью которого должна была стать независимость, полученная после периода опеки и руководства. Эта позиция основывалась не только на его библейских представлениях о справедливости, но и на потрясающих и получивших высокую оценку эмпирических исследованиях Кореи, Маньчжурии, Тайваня и островов Тихого океана64. В контексте поздней империи взгляды Янаихары выходили далеко за пределы взглядов остальных либеральных экспертов по колониям, включая его предшественника Нитобэ Инадзо (1862–1933), чей умеренный гуманизм с трудом уживался с его национализмом. Стремление всей жизни Нитобэ служить «мостом через Тихий океан» было разрушено вторжением Японии в Маньчжурию; как бывший заместитель генерального секретаря Лиги Наций Нитобэ чувствовал, что обязан смягчить ущерб, но его репутация была непоправимо подорвана. Янаихара, несмотря на свой больший опыт, безусловно, был маргинализирован – или маргинализировался сам. Он провел годы войны, наставляя, проповедуя, сочиняя (и публикуя) статьи против войны и «идолопоклонства» – культа кокутай, – причем оба явления, по его утверждению, были тесно связаны. Дом Янаихары также стал базой для сообщества его последователей, группы, которую иногда описывают как сохранившую идеал «гражданского общества» благодаря своему маломасштабному сопротивлению. Однако для Янаихары такое сохранение, по-видимому, подразумевало, что он должен пользоваться религиозной властью как патриарх; чтобы Gesellschaft был гарантирован Gemeinschaft. Вернувшись в университет только при условии, что академические обязанности не помешают его религиозной деятельности, Янаихара стал первым директором недавно основанного Института общественных наук; как уже было отмечено, в 1948 году он получил пост заведуюшего кафедрой экономики, позднее он дважды получал назначение на пост президента университета. В то время Янаихара как христианин и социолог был общепризнанным символом «новой Японии»65.