Полная версия

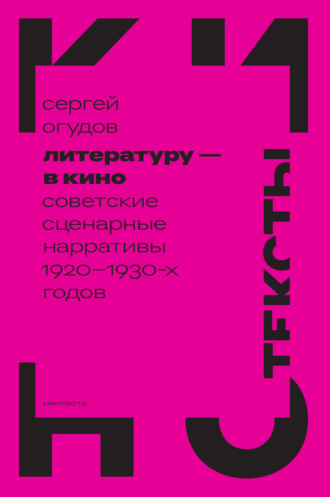

Литературу – в кино. Cоветские сценарные нарративы 1920–1930-х годов

Дальнейшее исследование сценария может быть сосредоточено на изучении длительности визуальных эквивалентов того или иного текста и особенностях речевого ритма, позволяющих установить такое соответствие. Выявление временного соотношения вербальной и визуальной наррации в творчестве Эйзенштейна позволит провести более детальное исследование нарратива в его творчестве. Сокращение времени показа на экране способствует интенсификации вымысла, который не требует драматической сцены, а воздействует на уровне деталей, что достижимо при помощи выразительной резки и собирания объекта в монтаже. Но эта операция имеет определенное соответствие на уровне речевой организации сценарного текста и предполагает исследование филологическими методами.

Отличительная особенность ритма киносценария Эйзенштейна в том, что он выражается преимущественно как «смысловой ритм», который мы исследовали, опираясь на критерии нарратологии. Интонационно-звуковая сторона прозаического ритма для киносценария, который является производственным документом, инструкцией для режиссера, не имеет большого значения, в то время как очевидны ритмические закономерности на уровне синтаксических конструкций. Возможно, такая редукция интонационного компонента обусловлена автокоммуникативной функцией нарратива в режиссерском сценарии, адресованном самому режиссеру, – сценарий рассчитан не столько на чтение кем-то другим, сколько на мысленное чтение «про себя». Другая важная особенность – релятивизация параметров скорости в киносценарии, неизбежно привязанном к нескольким «системам координат», в частности фильму и литературному первоисточнику.

Вышеперечисленные особенности могут стать отправной точкой для целостного исследования нарративного ритма в советских киносценариях – как режиссерских, так и литературных: таковы сценарии Виктора Шкловского, Владимира Маяковского, Всеволода Вишневского, Валентина Туркина, Катерины Виноградской, Натана Зархи, Всеволода Пудовкина, Дзиги Вертова и многих других авторов. Изучение исторических источников представляет собой актуальную перспективу развития нарратологии киносценария.

Глава 4. Мимесис чтения: «Великий утешитель» Льва Кулешова

Виды читательской активности

Рефлексия о чтении сопутствовала возникновению и развитию киносценария, по своей природе ориентированного не столько на пассивное восприятие, сколько на непосредственное воссоздание в условиях съемочного процесса. О своем читательском опыте говорили режиссеры, студийные критики, создатели сценарных руководств, наконец, сами сценаристы. Так, Всеволод Пудовкин писал о впечатливших его сценариях Александра Ржешевского, ставящих «режиссеру задачи, точно определяя их эмоциональную и смысловую сущность и не предугадывая точно их зрительного оформления» (Пудовкин 1974б: 81). Катерина Виноградская стремилась взглянуть на свои сценарии взглядом читателя-режиссера: «Не проверено, правильны ли мои световые построения пейзажа. Я никогда не видела своего кадра, осуществленного так, как он был написан» (Виноградская 1959: 209). Валентин Туркин говорил о своих читательских впечатлениях, когда приводил примеры тех или иных удачных, с его точки зрения, сценарных построений (Туркин 2007: 200–201).

Выделение читателя в качестве отдельного участника творческого процесса – явление достаточно позднее. Пожалуй, наибольшую известность приобрела классификация читателей, предложенная американской исследовательницей Клаудией Стернберг, основанная на изучении голливудского кино: читатель-собственник (property stage reader), оценивающий коммерческий потенциал киносценария; читатель плана (blueprint stage reader) – в первую очередь режиссер, осуществляющий постановку; читатель текста (reading stage reader), который воспринимает сценарий как литературное произведение (см.: [Igelström 2014: 230–231]). Стернберг сосредоточена только на реальных читателях, участвующих в процессе производства и восприятия фильма, ее классификация интересна скорее для социологии и истории кино.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Публикации: киносценарий Юрия Тынянова «Шинель» (Тынянов 2013) и ранее неизвестный сценарий Андрея Платонова «Песнь колес» (Платонов 2017). В журнале «Киноведческие записки» будет опубликован сценарий Адриана Пиотровского «Моряк с „Авроры“», на основе которого в 1926 году киномастерской ФЭКС был снят фильм «Чертово колесо», стоящий у истоков поэтики ленинградского кино.

2

Фокализатор – термин, введенный Мике Бал в развитие теории «фокализации» Жерара Женетта для обозначения «носителя точки зрения» в нарративе. Если нарратор выступает инстанцией рассказа, то фокализатор отсылает к перцептивному уровню нарратива. Подробнее об этом различии – в главе «Нарративная идентичность в киносценарии „Обезьяна и колокол“».

3

Понятия «рефлектор» и «модальность» подробнее разбираются в заключительной главе.

4

Как известно, Женетт предложил термин «фокализация» (при внешней фокализации персонаж знает больше, чем нарратор; при нулевой – нарратор знает больше, чем персонаж; при внутренней – их кругозоры примерно равны) (Женетт 1998). Флудерник пишет, что концепция персонажа-рефлектора соответствует внутренней фокализации, но, когда рефлектор видит других персонажей, на него накладываются ограничения внешней фокализации, поэтому классификация Женетта не лишена противоречий (Fludernik 2009: 38). Мы будем ниже пользоваться более удобным термином «точка зрения» вместо конкурирующих с ним терминов «фокализация» и «перспектива».

5

Охватывающая фокализация близка понятию «поле зрения», предложенному Ириной Мартьяновой по отношению к киносценарию, так как оно позволяет преодолеть статичность, «обусловленную пониманием наблюдаемого только в качестве объекта изображения» (Мартьянова 2010: 47).

6

По всей вероятности, других версий не сохранилось, поэтому в данном случае придется использовать текст, подготовленный уже после выхода фильма на экран.

7

Здесь и далее в подобных случах цифрами обозначены номера кадров.

8

Обозначение крупности плана. В данном случае – крупно.

9

Известный пример литературного воплощения отрицательного параллелизма находим в повести Гоголя «Страшная месть»: «Горы те – не горы; те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы…»

10

Сокращение от «деталь».

11

При этом ложной представляется общая интерпретация фильма со стороны Цивьяна как формалистического эксперимента по совмещению нескольких кинематографических стилей и «повествовательных режимов» – циклического («интеллектуального») и линейного (Цивьян 1991: 410). По мнению исследователя, «прав был Недоброво, называя Филимонова не героем, а методом» (Там же: 413). При таком подходе, на наш взгляд, точка зрения может быть понятна только в упрощенном варианте.

12

Здесь и далее сценарий Брика цитируется по: Брик О. М. Потомок Чингисхана (литературный сценарий) // Госфильмофонд. Фонд В. И. Пудовкина. Ед. хр. 28 (текст опубликован: Валюженич 1993).

13

Подробнее о понятии «модальность» см. в последней главе.

14

Выбор термина обоснован исходя из данных словарной статьи (Jahn 2005: 366).

15

В качестве одного из важных источников своей концепции Хьюм называет книгу Виктора Шкловского «О теории прозы» (Шкловский 1929). Шкловский формулирует свои идеи в полемической статье «Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля», где сюжет рассматривается в русле общей проблематики «замедления», характеризующей процесс восприятия произведения искусства как «затрудненной формы». Сюжет в этой статье еще не выделяется в качестве специального объекта исследования.

16

Подробнее об истории изучения ритма прозы в России см. в статье (Хажиева 2007: 73–76).

17

Томашевский пишет в своей работе о «смысловом ритме» в контексте поисков ритмообразующего явления в речи: «Точно так же не может быть основанием отсчета число слов. Учет количества слов привносит в сферу звуковых явлений соображения смыслового порядка, т. е. смешивает два ряда восприятий. Понятно, возможны разговоры о „смысловом“ ритме, но в большинстве случаев эти разговоры представляют собой развертывание метафоры, фразеологический обход явлений, не поддающихся научному осознанию» (Томашевский 2008: 258).

18

Эйзенштейн тоже принимал участие в создании литературного сценария.