Полная версия

Литературу – в кино. Cоветские сценарные нарративы 1920–1930-х годов

И далее:

Я нахожу, что пудовкинский финал несколько дешев, слишком «кинематографичен» и производит впечатление бутафории. Думаю, что красная Москва прозвучала бы в конце более убедительным символом, чем бутафорская буря (Там же).

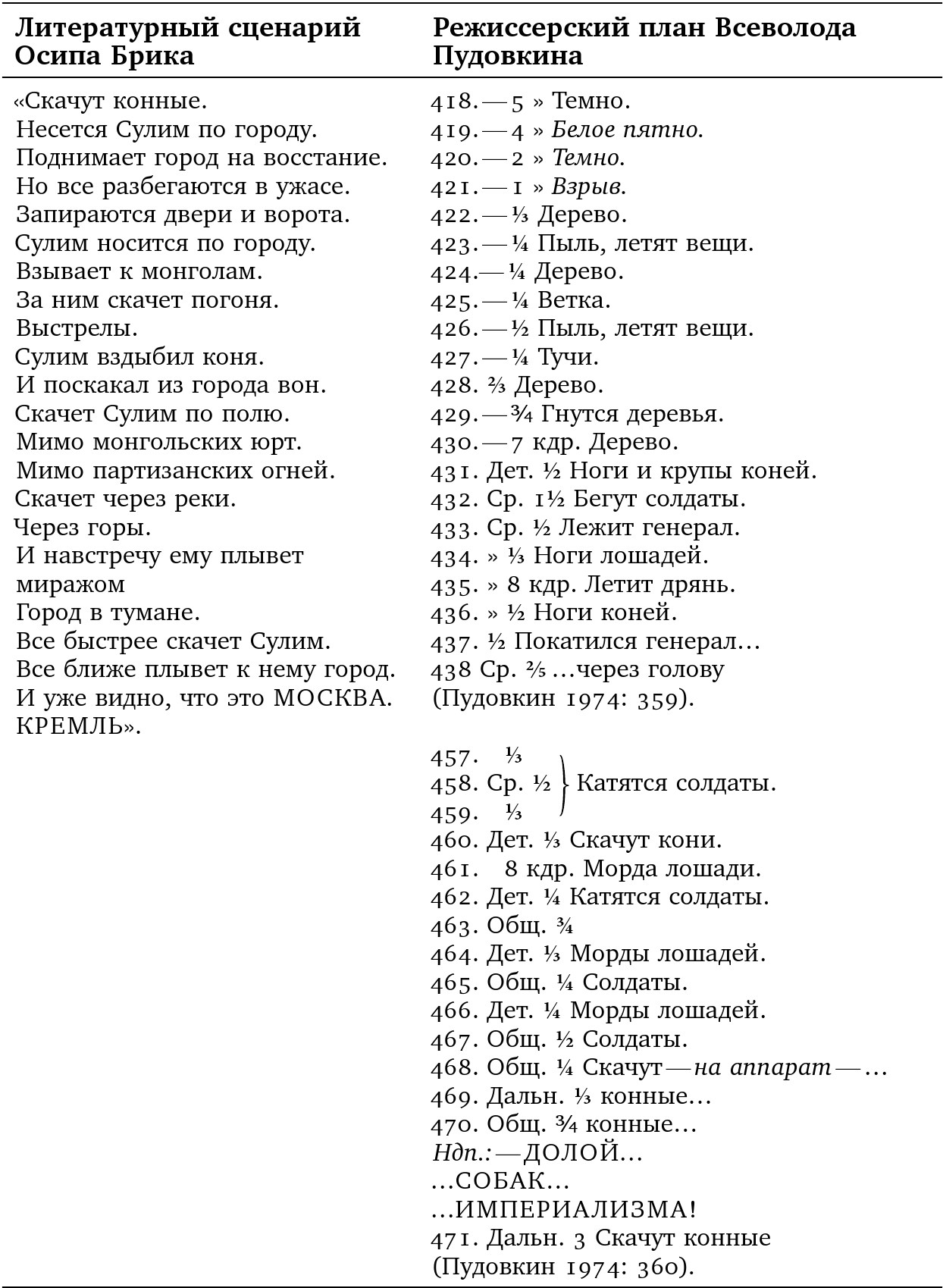

У Пудовкина финал занимает несколько страниц, поэтому в статье сложно сравнивать его покадрово со сценарием Брика. Приведем все же некоторые цитаты.

В отличие от сценария Пудовкина сценарий Брика в меньшей степени ориентирован на параллелизм между природой и персонажами. У Брика приближение монгола к Москве прочитывается как окончательное раскрытие концепции сценария, при этом создается резюмирующее повествование, вследствие которого читатель скорее узнает о событии, чем непосредственно видит его. В финале своего сценария Пудовкин пользуется ассоциативным и эмоциональным монтажом, который проявляется в ритмическом чередовании называемых объектов: «Взрыв. Дерево. Пыль, летят вещи». Таким образом, Пудовкин только усиливает тему восстания природы, характерную для многих его режиссерских работ.

В сценарии Брика нарратор был носителем идеи, позволяющей встроить все события в единую рамку рассказа. Идея состояла в том, чтобы продемонстрировать абсурдность ситуации с мнимым монгольским правителем. Пудовкин уходит от этих смыслов, выводя на первый план показ физических явлений: в эпизоде передачи Баиру шкуры больший акцент сделан на показе жизни монгольского рода; в отряде красноармейцев появляется мать, кормящая грудью ребенка; и наконец, в финале буря выступает метафорой монгольского восстания. Поэтому в качестве основной интриги его сценария выступает не раскрытие «блефа», как было у Брика, а возможность преодоления насилия над органической природой. В финальном эпизоде Пудовкин снова сокращает нарративную дистанцию, заданную в литературном сценарии, за счет переключения внимания на многочисленные объекты, которые при монтаже должны были работать на погружение зрителя в гущу событий.

В заключение выдвинем предположение, которое может рассматриваться в качестве вывода. В романном повествовании дистанция между нарратором и миром истории меняется от эпизода к эпизоду, или изображение может быть одновременно детализированным и дистантным. В сценарном повествовании изменение дистанции неразрывно связано с подготовкой к съемкам: дистанция меняется при переходе от литературной версии сценария к режиссерской, в большей мере ориентированной на постановку фильма. Это хорошо заметно при сопоставлении киносценариев к фильму «Потомок Чингисхана». Наш вывод не указывает на некую «стабильную» специфику сценария, однако мы можем говорить о тенденции к сокращению дистанции при переходе от литературного сценария к режиссерскому. Поскольку смена дистанции включена в развертывание текста киносценария, ее изменения на разных этапах работы над фильмом могут считаться отличительной чертой сценарного нарратива.

Глава 3. Время революции: «Броненосец „Потемкин“» Сергея Эйзенштейна

Ритм и скорость

Нарративная скорость определяется как отношение времени истории к времени повествования. Поскольку любой нарратив предполагает передачу событийного опыта, основанного на восприятии временных изменений, нарративная скорость не только позволяет установить дифференциацию на уровне нарративного текста, но и коррелирует с миметическими характеристиками произведения. Штанцель указывает, что параметры нарративного ритма, основанные на чередовании «базовых форм наррации» (сообщение, комментарий, описание, сценическая презентация), зависят от модальных различий, определяющих ту или иную нарративную ситуацию (Stanzel 1984). Соответственно, нарратив может быть ориентирован на воссоздание вымышленного мира, позволяющего «увидеть» событие, или же, напротив, может быть сосредоточен на передаче информации о событии, опережающей его восприятие. В терминах нарратологии эти два способа представления события обычно обозначают как показ и рассказ, и нарративная скорость рассматривается как критерий их разграничения (Klauk, Köppe 2014)13.

По отношению к киносценарию проблема нарративной скорости ранее не была поставлена, хотя это понятие представляется значимым, в частности, при исследовании советских сценарных текстов 1920‑х годов, так или иначе сфокусированных на различных проявлениях скорости. Речь идет не только о процессах ускорения времени – революция, индустриализация и т. д. Сама форма текстов должна была соответствовать миру новых скоростей. Историки кино обычно считают 1920‑е годы периодом режиссерского кинематографа, когда сценариям в процессе создания фильма отводится второстепенная роль. В то же время все наиболее значимые советские режиссеры – Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Лев Кулешов, даже Дзига Вертов, который в своих манифестах полностью отрицал киносценарий, – создают режиссерские сценарии или «сценарные планы» своих постановок. Неисследованными остаются нарративные особенности этих текстов – их более внимательное изучение позволяет поставить вопрос о том, в какой мере в режиссерском кинематографе 1920‑х годов сценарное повествование предопределяет киноповествование. В настоящей главе понятие «нарративная скорость» будет использовано для анализа киносценария Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“», ставшего литературной основой знаменитого фильма.

Броненосец «Потемкин», 1926. Реж. Сергей Эйзенштейн, сцен. Нина Агаджанова, Григорий Александров, Сергей Третьяков (титры), Николай Асеев (титры). Кадр из фильма, архив автора.

Наш подход к исследованию нарративной скорости основан на совмещении двух научных традиций. С одной стороны, это советские и российские исследования ритма прозы, в соответствии с которыми анализ лингвистических особенностей текста неразрывно связан с анализом поэтики (этот подход был обоснован в работах Льва Щербы, Виктора Виноградова, Юрия Лотмана), с другой – западная нарратология, которая позволяет дополнить российские исследования поэтики, поскольку предлагает более дифференцированную систему критериев анализа непосредственно нарративной скорости. «Ритм» и «скорость» – понятия не идентичные, хотя и взаимосвязанные: чередование тех или иных элементов предполагает определенные параметры скорости.

Представление о нарративной скорости (в переводе на английский язык – narrative speed14) формировалось в литературоведении на протяжении довольно длительного периода времени. Термин вошел в нарратологию в первую очередь благодаря Жерару Женетту (Женетт 1998: 60–282), но восходит к более ранним источникам, в частности к работам по морфологической поэтике немецкого филолога Гюнтера Мюллера конца 1940‑х годов (Müller 1968). Вслед за Женеттом к этому понятию обращались такие видные нарратологи, как Моника Флудерник (Fludernik 2009) и Мике Бал (Bal 2017). В середине нулевых годов резонанс вызвала статья Кэтрин Хьюм (Hume 2005), посвященная нарративной скорости в современном американском романе15.

В российской науке, по-видимому, наиболее близкими исследованиями следует считать работы, посвященные проблеме ритма прозы. Пионерской работой в этом направлении стала статья Фаддея Зелинского, который, полемизируя с немецким психологом Карлом Марбе, изучавшим ритм прозы Гёте и Гейне, предлагает рассматривать проблему ритма прозы на материале латинских источников, где «ритмический принцип – не тонический, а количественный; все слоги языка распадаются на долгие и краткие» (Зелинский 1922: 70). В силу большой сложности тонической организации современной прозаической речи обращение к античным источникам виделось Зелинскому более продуктивным для первоначального решения поставленной задачи. В дальнейшем во всех работах, посвященных проблеме ритма прозы, отправной точкой становится сопоставление поэтического и прозаического ритмов.

Полемика между исследователями сводилась к тому, что считать единицей прозаического ритма: Андрей Белый и его последователи полагали, что прозаическую речь можно, как и поэтическую, разделить на стопы, устранив принципиальную границу между прозой и поэзией (Белый 1919). Борис Томашевский в работе «Ритм прозы» разделяет «ритмичность речи» и «ритмику прозы», проводя таким образом границу между лингвистикой и поэтикой (Томашевский 2008). Он также предлагает искать «ритмообразующее явление» прозы, каковым, по его мнению, является «речевой колон», кроме того, с его точки зрения, важна интонация, синтаксические принципы прозы и звуковая расчлененность речи, предопределенная смысловым и синтаксическим строем. В дальнейшем, в 1960–1970‑е годы, создаются новые исследования, посвященные ритму прозы: в работе Виктора Жирмунского «О ритмической прозе» единицей ритма названы «формы грамматико-синтаксического параллелизма», которые в прозе носят «свободный, нерегулярный характер» (Жирмунский 1966: 114). У Михаила Гиршмана в книге «Ритм художественной прозы» и в более поздних работах это единицы синтаксического членения – синтагмы, предикативные единицы, предложения; исследователь также уделяет внимание интонации, а «ритмическая композиция» рассматривается им как интегрирующий уровень ритмической организации текста (Гиршман 1982).

Нарративный ритм в указанных исследованиях не рассматривается, но в работах таких авторов, как Николай Фортунатов и Михаил Гиршман, присутствует определенная тенденция к его изучению. Эти авторы двигались от более общей проблемы ритма прозаической речи, который может проявляться на разных уровнях организации произведения, к проблеме сюжетного ритма. Например, в одной из своих поздних работ Гиршман пишет, что исследователю следует двигаться

от первоначального единства ритма к обособлению фабулы и сюжета, изображаемых событий и их субъектов, а также событий и субъектов их словесного изображения, а затем к преображению этой множественности в личностное единство… (Гиршман 2007: 52)

Тем не менее в его работах отсутствует ясная нарратологическая концепция, а значит, и изучение ритма на «уровне» повествования оказывается невозможным. Определенное продвижение в этом направлении в российском литературоведении пока не привело к формированию целостной системы понятий. Так, Людмила Татару в статье «Композиционный ритм и когнитивная логика нарративного текста» делает вывод, что в рассказах из цикла «Дублинцы» Джеймса Джойса

ритм является главным когнитивным и коммуникативным фактором, направляющим мысль читателя в заданном автором направлении реконструкции мира истории (Татару 2007: 36)16.

Иной подход мы наблюдаем в работах по нарратологии, предлагающих продуманные до мельчайших деталей классификации. В работе Женетта «Повествовательный дискурс» анализ времени подразумевает обращение к трем аспектам нарратива: порядку, темпу (непосредственно характеристикам скорости) и повторяемости. Женетт предлагает очень буквальное определение скорости: «…темп повествования определяется отношением между временной длительностью, а именно длительностью истории, измеряемой в секундах, минутах, часах, днях, месяцах и годах, и пространственной длиной – длиной текста, измеряемой в строках и страницах» (Женетт 1998: 119). Он выделяет четыре основных «эффекта ритма»:

В теоретическом плане существует непрерывная шкала перехода от того бесконечно высокого темпа, которым характеризуется эллипсис, когда нулевой сегмент повествования соответствует некоторой длительности в истории, до той абсолютной медленности, которой характеризуется описательная пауза, когда некий сегмент нарративного дискурса соответствует нулевой диегетической длительности (Там же: 125).

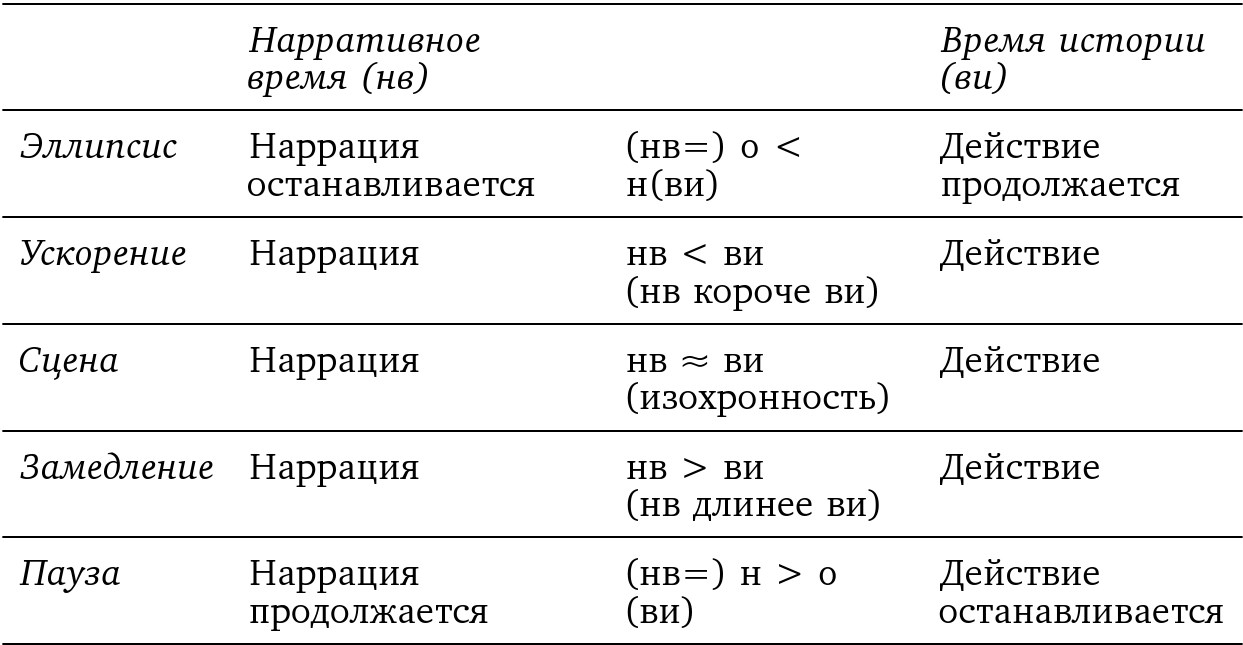

В промежутках между двумя крайними пунктами – эллипсисом и описательной паузой – находятся сцена и резюме, в которых время истории и время дискурса сближаются друг с другом. Соотношение времени истории (ВИ) и времени повествования (ВП) в работе Женетта представлено следующим образом (Там же: 126):

Пауза: ВП = n, ВИ = 0. Следовательно: ВП °° > ВИ

Сцена: ВП = ВИ

Резюме: ВП < ВИ

Эллипсис: ВП = 0, ВИ = n. Следовательно: ВП < °° ВИ

Флудерник обобщает работы Женетта и его последователей, в целом соглашаясь с выделенными критериями. Она различает пять моделей нарративной скорости (Fludernik 2009: 34): эллипсис (нечто происходит в мире истории, но отсутствует на уровне нарративного дискурса), ускорение и замедление наррации, сцена (изохрония дискурсивного времени и времени истории), пауза (описание не соотносится ни с каким действием в мире истории).

Типы отношений нарративного времени к времени истории

Отличие разобранных выше работ о ритме прозы от работ по нарратологии состоит в том, что в них исследуется прозаическая речь с ее синтаксической, лексической и акустической сторонами (Гиршман, например, отмечает в повествовании Гоголя чередование фрагментов ритмизованной речи). Если принять во внимание эти позиции, то следует заметить, что в нарратологических работах Женетта и Флудерник рассматривается только «смысловой ритм» (Томашевский 2008: 258)17 – за пределами внимания оказывается «ритмико-речевая материя» (Гиршман 2007а: 358). Мы полагаем, что с учетом современных исследований нарратива можно осуществить переход от изучения ритма прозы к изучению повествовательного ритма. Выявление связи между видами ритма, существующего на разных уровнях произведения, представляется перспективной темой для филологического анализа.

Далее мы используем классификацию, предложенную Флудерник, для анализа сценарного текста, дополнив нарратологический анализ разбором некоторых аспектов ритма прозы. Традиция исследования ритма прозы больше опирается на представление о тексте как органическом целом, в то время как классификация Флудерник наследует структуралистским принципам нарратологии Женетта, в которой интерес к комбинаторике различных уровней оказывается важнее их взаимосвязи. Впрочем, Флудерник обсуждает эту особенность, говоря о различии нарративных типологией Штанцеля и Женетта, но различие не проблематизируется в связи с обсуждением нарративного ритма (Fludernik 2009: 105–106).

Скорость «Броненосца „Потемкин“»

Переходя непосредственно к разбору сценария, отметим, что, даже если содержание кадра или эпизода в фильме прямо не соответствует сценарной записи, сценарный текст, по нашему предположению, можно рассматривать как ритмическую схему, которая находится в определенном соответствии с динамикой киноизображения. Сценарии Эйзенштейна уже привлекали внимание киноведов, как и сама постановка проблемы ритма в связи с его творчеством. Тем не менее недостаточно исследована словесная основа нарративного ритма, скорее речь шла о ритме как антропологической константе, при этом недостаточно внимания уделялось именно словесному ритму – на первый план выходила психомоторика в качестве общей модели всех видов ритма (Вогман 2013).

Как известно, сценарий Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“» был написан на основе литературного сценария Нины Агаджановой-Шутко «1905 год», который охватывал революционные события 1905 года18. Эйзенштейн разрабатывает только один фрагмент литературного сценария, посвященный восстанию на «Потемкине». В сценарии Агаджановой-Шутко этот эпизод занимает всего половину части (весь сценарий состоит из десяти частей). У Эйзенштейна он становится основой целого фильма (сценарий Эйзенштейна состоит из 4 частей, в период съемок первая часть делится на две – «Люди и черви» и «Драма на тендре»; наиболее подробно Эйзенштейном разработан центральный эпизод – «Лестница в Одессе»).

Нарративная скорость – величина относительная. О возрастании или понижении скорости можно судить, только если задана определенная «точка отсчета», при этом в разных контекстах показатели могут не совпадать друг с другом. Мы выделяем три основных способа изучения нарративной скорости: 1) имманентное рассмотрение нарративной скорости (части текста при этом соотносятся друг с другом); 2) изучение в связи с показателями скорости литературного сценария; 3) отношение нарративной скорости сценария к скорости монтажа фильма. Если первый критерий соответствует любому литературному тексту, другие два обусловлены спецификой киносценария, отличающегося онтологической неполнотой. Режиссерский сценарий оказывается только одним из этапов создания фильма, и он невозможен без литературного сценария и самого фильма, отсюда и зависимость в показателях нарративной скорости.

Обратимся к первому способу описания скорости. При чтении сценария создается общее впечатление ускоренного повествования, при котором каждая «сцена» становится очень короткой и как бы постоянно «разрушается», уступая место мгновенному «взгляду». Многие сцены сами по себе статичны и представляют собой простое обозначение того или иного объекта, отсюда и частое использование односоставных назывных предложений: «Шаги / Залп / Коляска кр. с ребенком / Шаги (впереди трупы) / Залп / Шаги (по трупам) (Эйзенштейн 1971: 60) (курсив автора. – С. О.). Кроме того, для сценария характерно обилие простых двусоставных предложений; встречаются и неопределенно-личные предложения: «Закладывают мины», «Дудит» (Эйзенштейн 1971: 63–64). Очевиден синтаксический параллелизм таких конструкций, при котором чередование сцен способствует ощущению возрастающей скорости: предельно сократившееся время наррации соответствует стремительному развитию истории.

Тем не менее и в пределах сценария можно выявить зоны повышения и понижения скорости. Так, наррация несколько замедляется в сцене подготовки расстрела матросов, усиливая тревожное ожидание событий, и ускоряется, когда происходит восстание. Любопытный способ замедлить наррацию представлен в сцене траура по Вакуленчуку, где короткие сцены траурного митинга совмещаются с разложенной на фонетические сегменты фразой из революционного траурного марша «Вы жертвою пали в борьбе роковой…»:

90. Она на бочке, вдали ораторы.

91. <В БОРЬБЕ>

92. Кулаки.

93. Лицо со стиснутыми зубами.

94. <РО>

95. Загреб.

96. Удар весел.

97. <КО>

98. Рывок.

99. <ВОЙ> (Эйзенштейн 1971: 56).

Нарративная скорость понижается за счет акцентирования звуковых элементов, которые проявляются при песенной передаче текста. Согласно замечанию Леонида Козлова, во время постановки фильма потребность в таком способе выделения отпала, а «ритм и смысл траурной симфонии, выраженные монтажно, не потребовали словесной буквализации» (Козлов 1971: 524). В эпизоде на одесской лестнице история и наррация стремятся совпасть в своем общем ускорении. Как известно, этот эпизод включает в себя несколько «микроисторий» – матери с мальчиком, «группы Полтавцевой», матери с коляской, – каждая из которых осложняет наррацию, но в то же время способствует ее ускорению, основанному на перечислении множества дополнительных событий. В целом чередование частей подчинено в сценарии определенному ритму, который ускоряется при рассказе о событиях, решающих для судьбы броненосца.

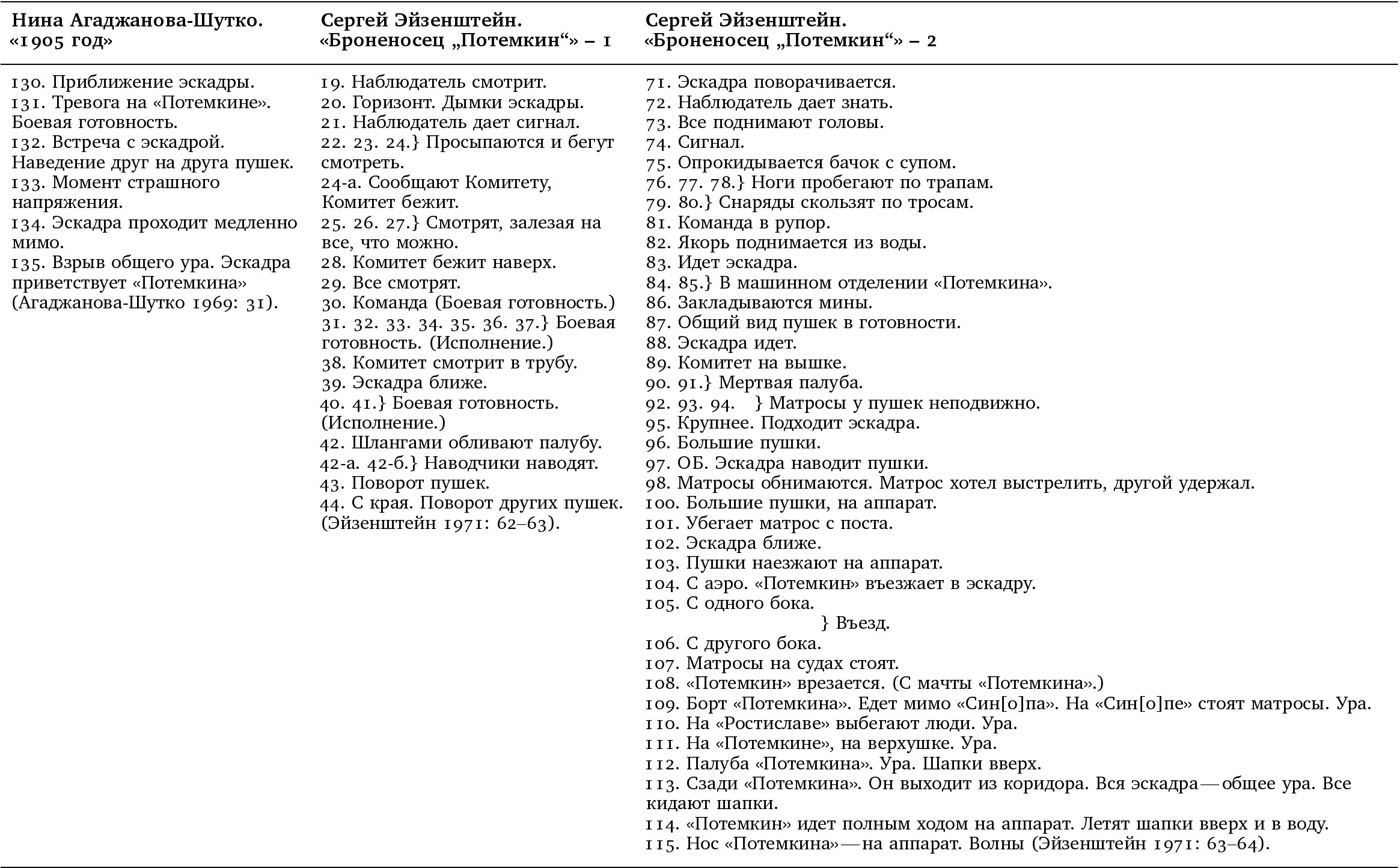

Не углубляясь более в примеры, обратимся ко второму критерию, требующему сопоставления режиссерского сценария со сценарием Агаджановой-Шутко. Презентация наррации в режиссерском сценарии Эйзенштейна следует принципу замедления по отношению к сценарию «1905 год»: время повествования у Эйзенштейна начинает преобладать над временем истории, если исходить из того соответствия, которое задано в сценарии Агаджановой.

Проследим, как проявляется нарративное замедление в эпизоде встречи броненосца с эскадрой. В сценарии «1905 год» о приближении эскадры сообщается только один раз. У Эйзенштейна приближение эскадры происходит дважды – и рассказывается о нем два раза. Замедление происходит за счет усиления роли наррации. Так, тревога на «Потемкине», которая в литературном сценарии никак не конкретизирована, разворачивается посредством ряда сцен: «Опрокидывается бачок с супом», «Ноги пробегают по трапам», «Снаряды скользят по тросам», «Команда в рупор», «Якорь поднимается из воды» (Эйзенштейн 1971: 63–64). То же самое происходит и при указании на боевую готовность: «Общий вид пушек в готовности», «Комитет на вышке», «Матросы у пушек неподвижно» (Там же: 64). Подобным образом «момент страшного напряжения» у Эйзенштейна предполагает называние конкретных объектов и персонажей: «Матросы обнимаются. Матрос хотел выстрелить, другой удержал», «Большие пушки на аппарат», «Убегает матрос с поста», «Пушки наезжают на аппарат» (Там же). Другой способ замедлить ритм за счет увеличения времени наррации – представить одно и то же событие в разных вариациях: «Эскадра поворачивается», «Эскадра идет», «Крупнее. Подходит эскадра», «Эскадра ближе» (Там же). Оба эпизода приближения эскадры представлены в таблице в сопоставлении с тем же эпизодом из сценария Агаджановой, что позволяет более наглядно показать замедление повествования у Эйзенштейна.

Следует отметить, что в сценарии Эйзенштейна первое приближение эскадры отделяется от второго при помощи своеобразной «эксцентрической вставки», которая, вероятно, должна была создать интервал между двумя частями напряженного действия, чтобы зритель мог перевести дух (в фильме приближение эскадры показывается один раз, «эксцентрическая вставка» отсутствует). В сценарии Эйзенштейна содержание этой вставки представлено следующим образом: «51. Матрос по пояс со струей. Смеется. Переводит струю вправо. 52. ПУШКИ НАПРАВО. 53. Смеется. 54. Руки переводят струю влево. 55. Лицо матроса. 56. ПУШКИ НАЛЕВО… 61. СР. Палуба. Матрос, танцуя, поливает палубу, переводя струю направо и налево» (Эйзенштейн 1971: 63). Затем Эйзенштейн отказывается от этого варианта, возможно потому, что излишнее усложнение наррации в финальной части фильма препятствовало бы нарастанию зрительского напряжения в момент ожидания развязки.

Если по отношению к сценарию Агаджановой в сценарии Эйзенштейна происходит замедление нарративного времени, то верно и обратное: по отношению к сценарию Эйзенштейна сценарий Агаджановой предполагает ускорение за счет эллипсисов, тогда как время истории в обеих версиях сценария остается одним и тем же. Проблема сценарного нарратива возвращает поставленный Женеттом вопрос о норме повествовательной изохронии – соответствия времени истории времени повествования. Понятие «ускорение» у Флудерник соответствует «резюмирующему повествованию» в работе Женетта: сценарий Агаджановой во многих случаях предлагает только резюме того или иного события (например, кадр «момент страшного напряжения»). Эйзенштейн переводит резюмирующее повествование в сценическое, при котором время повествования приближается к времени истории, что больше соответствует миметическому искусству кино, ориентированному на восприятие в реальном времени.

Обратимся к последнему варианту рассмотрения нарративной скорости. Сценарий «Броненосец „Потемкин“» разбит на короткие строки, поскольку ориентирован на монтажное немое кино с очень короткой длиной кадра. Для сравнения Юрий Цивьян приводит среднюю длину кадра в дореволюционном фильме Евгения Бауэра «Немые свидетели» и сопоставляет ее со средней длиной кадра в фильме Льва Кулешова «Проект инженера Прайта»: 41,3 секунды у Бауэра и 6,2 секунды у Кулешова (Tsivian 2014: 314–315). С этим сокращением «времени созерцания» связаны идеи «однозначности» кадра: так, оператор Эдуард Тиссэ еще в период работы над фильмом «Стачка» писал, что «кадр решает только какую-либо одну смысловую задачу» (Тиссэ 1969: 293). Позже подобные идеи высказывал и сам Эйзенштейн, что нашло отражение в период работы над фильмом «Октябрь», где при помощи интеллектуального монтажа предполагалось сопоставлять смысловые величины.

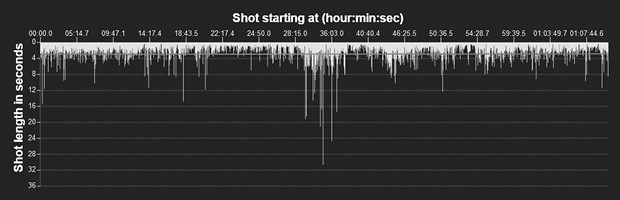

График длин кадров в фильме «Броненосец „Потемкин“» по сведениям базы данных программы Cinemetrics (Submitted by CINE311 on 2015-04-14)

В настоящее время программа Cinemetrics позволяет осуществить точный расчет времени каждого кадра того или иного фильма. График, демонстрирующий соотношение длин всех кадров фильма «Броненосец „Потемкин“», будет выглядеть следующим образом. Средняя длина кадра 2,9 секунды; самый длинный кадр – 30,6 секунды (панорама: жители Одессы прощаются с погибшим матросом Вакуленчуком), самый короткий – 0,2 секунды.

В качестве текстуального эквивалента этой длительности могут быть рассмотрены строки киносценария. Безусловно, скорость чтения сценария выше, чем скорость просмотра фильма. Тем не менее эти величины в известной мере сходны, поскольку, читая сценарий, мы «воображаем» фильм, – время чтения оказывается достаточным, чтобы представить связь вербальной наррации с кинематографическим действием. В этом смысле нарративная скорость в сценарии Эйзенштейна тяготеет к изохронии – соответствию времени истории и времени наррации. В такой системе координат нарративная скорость и время показа (то есть степень «растяжения» истории относительно событий, сближение с континуальностью реального времени) фигурируют в качестве коррелятивных понятий. Чтение одной строки соответствует в среднем примерно трем секундам экранного времени.