Полная версия

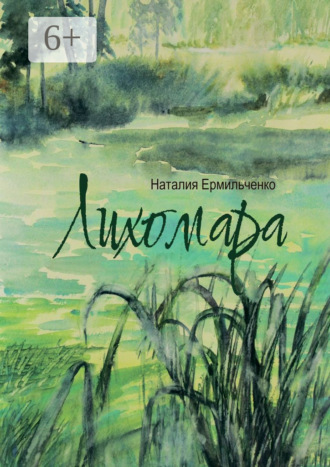

Лихомара

– А зачем это им? – удивилась лихомара.

– Что?

– «Два здесь». Теплее, что ли?

– Не угадала. Чтобы собрать букет цветов. Думаю, на остальные пять дней им это зачем-то нужно. Но еда у перелетных бабушек тоже есть, причем многие из них почти совсем ручные.

– А еду может унести ветром? – спросила лихомара.

– Что? Не, ни разу не прилетала.

Лихомара подумала: «Так. Значит, накормить его не получится. Но все же интересно, как она выглядит, эта еда, о которой он все время твердит…»

– Киса, а вот если тебе прямо сейчас надо поесть, ты к какой бабушке пойдешь?

Ах-Ты вскочил. Дельный вопрос!

– Это мой любимый подвид, – с гордостью сказал он, – Бабушка Домашняя Обыкновенная. Вот на этой даче обитает великолепный экземпляр. Сейчас ты его увидишь. Идем!

И кот пролез под калиткой.

Домик с высокой крышей стоял в тени двух елок и двух берез. Окна его смотрели на улицу поверх кустов чубушника. Выкрашенный в хвойный цвет, он и сам казался не то деревом, не то кустом. Кто бы догадался, что когда-то на этом самом месте стоял графский дом…

– Ох ты! – воскликнула лихомара.

На траве под березой лежала панама. Она была прекрасна, светла и нежна. Подруга из деревни Зайцево одно время хранила шляпку. Говорит, в поле нашла, когда граф еще был жив и ездил охотиться на зайцев. Шляпка темная, плотная, с жесткими полями, но невесомая, как туман. Может, оттого ее и сдуло ветром с головы графини – а поднимать было некогда. Хотя к чему это гоняться за зайцами, когда есть такая шляпка?.. Подруге она совсем не шла. А лихомара почему-то постеснялась попросить примерить, хотя очень хотелось. Потом шляпка размокла и развалилась…

Ах-Ты оглянулся:

– Кошки-мышки! Я тебе не Ох-Ты, а Ах-Ты! В чем дело?

– Ни в чем…

Панама манила, но не только это останавливало. Как-то всегда неловко было входить в чужие владения, даже если приглашали, а тут получалось, что лихомара вторгается незваная. Что скажут хозяева? Может, не ходить? И с подругой не посоветуешься… Она бы, пожалуй, ответила: «Вот ненормальная! Ну, прикинься кошкой, в чем дело?» А ведь и правда! Играет же она в графиню с зонтиком, так почему бы иногда не побыть кошкой… Но, с другой стороны, как-то даже неприлично после графини превращаться в кошку, ходить на четвереньках…

Ах-Ты, не дожидаясь ее, прошел по садовой дорожке вдоль веранды – и сел. «Что я делаю! Какой ужас!» – подумала лихомара.

– Котя! – пропищал невидимый пока, но очень знакомый голос.

– Пришел! – Еще один знакомый голос. – Бабуль, черный кот опять пришел! Можно, я дам ему колбасы?

«Виноватые!» – вздрогнула лихомара и выглянула из-за угла веранды.

На крыльце сидели две нарядные барышни, одна маленькая, другая постарше. Вот незадача! Что ж теперь, знобить?.. «Ненормальная! – сказала себе лихомара. – Ты что, забыла? Знобить нельзя: кот останется голодным».

Из дома вышла женщина в сарафане – должно быть, Бабушка Домашняя Обыкновенная – и стала обсуждать с барышнями, что лучше: угостить Ах-Ты сосиской, или отрезать кусок колбасы. Ну… лихомара подумала, что если у нее и была когда-то бабушка, то не такая. «Увидела? Теперь домой! – велела она себе. – Сухо, жарко, так и испариться недолго!» Впрочем, нет, надо было еще взглянуть на эту волшебную сосиску, ради которой Ах-Ты разрешал барышням себя гладить, да еще мурлыкал.

Конечно, пришлось опять выглянуть – даже высунуться – из-за угла веранды, и, конечно, ее заметили.

– Ой, тут и кошка! – воскликнула старшая барышня. – Какая странная! Бабуль, посмотри, это что за порода?

Лихомаре немедленно захотелось превратиться в ежа, а еще лучше в божью коровку, но съеживаться уже было некуда. Все же она попробовала, но лучшее – враг хорошего. (Кто это ей говорил? Не бабушка ли?) Только раздалась и стала как три кошки.

– Привидение! – ахнула старшая внучка и завизжала.

– Боюсь, боюсь! – зашептала младшая.

– Что такое, миленькая? Где ты привидение увидела? Там?

Великолепный экземпляр самого полезного подвида бабушек снова явился на крыльце и со словами: «Ах ты, лихомара!» замахнулся на лихомару веником.

Моня сидела за столом, напротив сидела Горошина, между ними стояла кружка молока. Горошина смотрела на Моню, Моня смотрела в окно и размышляла, включать ли свет. Под окном что-то шуршало. Если включить свет, их будет видно с улицы.

Вообще-то раньше она мечтала увидеть настоящее привидение. А теперь нет, спасибо, не надо. Ей и кошачьего хватило. Надо же – белое и мутное. Кажется, что и лапы есть, и хвост, и мордочка – а это туман!

– Монечка, я не хочу парное молоко, – громко сказала Горошина.

– Пей, миленькая! – крикнула из кухни Бабуля. – Тебе расти надо.

Бабуля гордилась тем, что внучки у нее «растут на парном молоке». И почти каждый вечер с наступлением сумерек приносила его с фермы. Папа называл его музыкальным, потому что хозяйку фермы звали Лирой, а лира – музыкальный инструмент. Иногда Моня думала: «Какое счастье, что нас с Горошиной не назвали в честь музыкальных инструментов, а то прямо непонятно было бы, как жить!» Правда, хозяйка фермы жила хорошо. У нее были кошки, барашек, куры и цесарки. Ну и шесть коров.

Моня к парному молоку относилась нормально, а Горошина – нет. Она становилась абсолютно ненормальной. Поэтому Бабуля приносила ей молоко в комнату, а сама уходила на кухню, и с Горошиной оставалась Моня.

Моня-то считала, что незачем навязывать человеку то, что он не любит. Она не рвалась уговаривать Горошину. Особенно сейчас, после такого дня.

Мало им привидения, так еще эта кулема потеряла свою панаму, белую в горошек цвета бледно-розовой розы сорта, кажется, «Барбара Остин» или что-то вроде того. И с лентой вокруг тульи. Надо было сделать вид, что ничего не случилось. А они с Бабулей взялись искать на глазах у Горошины. Она и взвыла. В таких случаях папа говорит, что когда-нибудь отдаст свою младшую дочь в пожарную команду работать сиреной.

Измученная скандалом и поисками панамы, Моня смотрела, как все темнее становятся елки у калитки, листья чубушника под окном, ветви ивы. У Мурика в доме загорелся свет.

– Где же моя панамка?! – спохватилась Горошина.

– Маша, закрывай окно, туману в дом напустишь! – крикнула Бабуля.

Моня встала из-за стола и включила свет.

– Так ты будешь молоко пить? – спросила она.

– Не буду, – тихо сказала Горошина.

– Оно уже остыло.

Горошина начала сползать под стол.

Моня пожала плечами.

– Как хочешь.

Она взяла кружку, выплеснула молоко в чубушниковый куст и закрыла окно. Куст в ответ сошел с ума: замолотил ветками в стекло и выплюнул какую-то белую пену. Как будто молока в него попало целое ведро, и оно все вскипело и убежало. По сравнению с этим зрелищем подвывания Горошины могли сойти за продолжение передачи «Спокойной ночи, малыши!»

Лихомара проснулась ни свет, ни заря – туман еще не до конца рассеялся. Ее разбудили слова: «Где же моя панамка?!» Слова прозвучали не снаружи, а внутри и подействовали так, что ей стало сухо, хотя кругом была вода. Раз в жизни решила искать виноватых – и вот, пожалуйста. Сидела бы дома!

«И что на меня нашло?» – думала она. В конце концов, чтобы трясти и знобить, незачем забираться на дачи. Рано или поздно каждый дачник сам отправляется через лесок к болоту – гулять. Да лихомара до вчерашнего дня летом на дачи и не летала. Только в апреле и в октябре, когда на улицах и на участках пусто. Просто в слове «дача» есть что-то хорошее, вот она и пыталась понять, что…

Прекрасную панаму она давеча подхватила с травы, не удержалась. Надо ж было чем-то себя утешить после такого конфуза. Она оказалась легонькой – «то, что ветер носит», как подруга говорила. Лихомара до захода солнца вертелась в ней над водой, не могла наглядеться на свое отражение. Думала, где будет хранить это сокровище, чтобы не размокло. Панама-то смотрелась на ней куда интересней, чем та шляпка на подруге!

А к вечеру к лихомаре под панаму закралась ужасная мысль. Одно дело, когда вещь потерялась во время охоты: ищи шляпку в поле! И совсем другое, когда ее обронили на дачном участке размером чуть больше графского дома.

Что же получалось? Что она эту панаму… украла? И кто тут виноватый, скажите на милость? Лихомару начало потрясывать и познабливать. А она ведь сроду чужого не брала!

– Верну! – решила лихомара.

Даже не стала ждать до утра, хотя бывший пруд уже наполнялся туманом, а это значило, что того и гляди туман повалит в лесок и будет, как обычно, валить, пока не остановится у дачных ворот. Подруга, которая в тумане видела хорошо, утопить в нем свое Зайцево не могла – а пробовала. У нее над прудом, над самой ряской, стелился по утрам реденький туманчик – и только. Может, и по ночам стелился, но лихомара после захода солнца в гости не летала, боялась на обратном пути заблудиться в собственном тумане, который был, на самом деле, чужим.

– Как ты его делаешь? – допытывалась подруга.

И все не верила, что лихомара тут ни при чем. Само. Природное явление, так сказать. Просто каждый вечер приходила одна дачница, стояла на бугре под ивой, смотрела на речку, потом уходила. И сразу начинался туман.

Дачницу хотелось назвать теткой, хоть это и невежливо. Вид у нее был такой, будто она редко пользовалась словами «спасибо» и «пожалуйста» и вряд ли догадывалась, что существуют фразы вроде «Добро пожаловать», или «Прошу прощения», или «Рада вас видеть». Пожалуй, она никого не рада была видеть. Крайне недовольно смотрела сквозь очки и на закат, и на осинки, и на речку, и уж тем более – на болото. Лихомара ее побаивалась, а почему – сама не знала. Но сентябрь любила больше всего за то, что дачница исчезала, а с ней и туман. Вот бы показать ее подруге: вдруг захочет потрясти и познобить. Но подруга ведь скажет: «А сама-то что же?»

Лихомара дождалась, пока тетка… э… неприятная особа отойдет подальше от болота, сгребла панаму и полетела следом. Особа, кстати, к воротам не пошла; у нее была своя калитка в лесок.

Панаму лихомара собиралась оставить там, где взяла: на траве под березой. И сразу домой. Но ближнее окно – как раз над кустом чубушника – было открыто, и совершенно случайно она услышала: «Монечка, я не хочу парное молоко!»

В слове «молоко» было что-то очень притягательное, и лихомара подобралась поближе к окну. Не для того, чтобы подслушивать, – всякий же знает, что это некрасиво! – а просто хотелось еще раз услышать это слово. Ей показалось, что она слышала его и раньше – давно, когда у нее была бабушка. И представьте себе, какое совпадение! Только заинтересовалась – и вот оно, проливается из окна. Действительно, знакомое вещество.

Это было бы забавно, если бы оно почти все не попало на панаму. Кстати, не от бабушки ли она слышала: молоком еще чистят белые перчатки – люди, не лихомары. Перчатки, а не панамы, панамы от него пачкаются!

Как лихомара ни стряхивала его под куст, панама, увы, намокла. А чужие вещи полагается возвращать чистыми.

«Чего спешила?! – ругала себя лихомара, пока мчалась обратно навстречу туману. – Завтра бы слетала и сразу бы отделалась».

Да, теперь так просто не отделаешься… Теперь вместо того, чтобы сидеть в бухте и грезить, придется полоскать панаму в речке, сушить и нести хозяевам. И хорошо, если обойдется без приключений. Окунать ее вечером в болото лихомара не стала: ряска и все такое – позеленеет еще. А речку в тумане не найдешь.

«Довольно причитать!» – одернула себя лихомара и, собравшись с духом, вынырнула из болота.

Хорошо, что она собралась с духом. Панама лежала на берегу там, где ее накануне аккуратно положили, но что-то с ней было не то. Лихомара пригляделась. Сначала ей показалось, что сквозь панаму проросла трава. Потом она поняла, что все еще хуже: проросла сама панама. Вместо трех… нет, четырех… нет, пяти верхних горошин зеленели какие-то растеньица! Два повыше, три пониже, а те, что повыше, еще и с усиками.

Она потянула одно усатое растеньице – и вынула его с корнем из панамы. На его месте осталась ровная круглая дырка. Лихомара схватила панаму, расправила, поставила тульей кверху: да, и с другого бока испорченные горошины; лента, правда, уцелела. «Пей, миленькая, тебе расти надо», – вспомнила она. Неужели это все от молока? Ну, знаете!

Лихомара бросилась в воду и до полудня просидела на дне. К полудню стало ясно, что о возращении панамы теперь не может быть и речи, и отчасти это даже к лучшему. Растеньица можно повыдергивать, а остатки панамы – носить! Самой!

Тогда лихомара снова выбралась на берег – взглянуть на сокровище, теперь уж точно не чужое. От того, что она увидела, впору было тоже завыть: «Где же моя панамка?» От панамы остались лента да поля. Середина пропала. То, что проросло из нее, подросло и выросло в нечто невиданное. Нижняя часть этого невиданного нечто была ажурной, но только такой ажур не связала бы, пожалуй, ни одна бабушка – ни Домашняя Обыкновенная, ни даже Генерал. Изящные, воздушные стебли как бы склонялись в полупоклоне, закручивали спиралями усики не толще уса Ах-Ты, полураскрытым веером держали листья. В верхней же части парили цветы, похожие на бабочек, какие никогда еще не пролетали над лихомариным болотом. Бабочек цвета бледно-розовой розы сорта «Барбара Остин», или вроде того… В незнакомых растениях было что-то изысканно-графское.

Ну вот, теперь ни наденешь, ни вернешь – ничего с этой панамой не сделаешь. Потому что букет живых цветов ветер точно не унесет, – значит, и лихомара тоже. Зато она может проникнуть в любую щель, и лихомара проникла: проверила, на всякий случай, что там под панамой. Увидела корешки. «Правильней называть это клумбой», – решила она. Цветы были явно садовые, и лихомара почувствовала себя немного дачницей. Она даже приняла вид графини – все равно, подруга не видит – и немного побродила вокруг своей «клумбы» в длинной юбке и блузке с рюшами. Потом вспомнила Бабушку Домашнюю Обыкновенную, сменила свой наряд на сарафан и еще немного побродила. Все же блузка с юбкой были привычнее.

Потом лихомара подумала, что долго играть в дачницу не получится: цветы ведь, наверное, скоро завянут. Вон у графа были цветники размером с ее болото, – там розы сорта «Барбара Остин» или вроде того, там георгины… И между цветниками ходил садовник с лейкой. А эти как поливать? И долго ли смогут они расти из панамы – обычные-то цветы растут из земли… Лихомара отыскала в траве тот стебелек, что успела выдернуть. Он совсем не подрос и немного привял. «Ох, прости, пожалуйста, – сказала она ему, – сейчас поставлю тебя в воду».

Потом она уселась возле бывшей панамы (в юбке и блузке), думая о том, что для цветника размером с болото нужно, должно быть, воды целый пруд. И еще о том, что она, кажется, понимает Бабушек Залетных Однодневных: интересно быть дачницей, но не каждый день.

За серым глухим забором, который зачем-то построили возле болота, кто-то закричал пронзительно и страшно:

– Брысь!!!

От забора немедленно что-то отвалилось и не то полетело, не то покатилось в сторону лихомары. А когда докатилось и долетело, оказалось, что это Ах-Ты.

– Киса! – удивилась лихомара. – Ты чего?

Ах-Ты совсем не хотел докладывать ей, что нарвался на Гарпию Огородную, но, как всегда, не смог пробежать мимо слова «киса».

– Да так, решил измерить расстояние от забора до болота, – сказал он.

– И сколько?

– Ровно один брысь, о как!

Лихомара рассмеялась.

– В чем дело? – спросил Ах-Ты.

– Ни в чем. Все хорошо. Тебе очень идет твой белый «галстучек».

Ах-Ты оторопел. Это было второе потрясение за день после Гарпии Огородной. Его никто никогда не хвалил. Он не знал, что с этим делать, но лизнул свой «галстук», чтоб стал еще белее.

Лихомара кивнула на неведомые цветы:

– А у меня теперь своя дача, видишь?

– Не. Если дома нет, то это не дача, – отозвался кот.

– А дом-то зачем? – удивилась лихомара.

– Чтоб обои драть. Я сам не пробовал, но у меня тут приятель есть, Мурик, и он говорит, это что-то. Ощущения ни с чем не сравнить. Особенно если зайти с угла, подняться на задние лапы, а передними дотянуться как можно выше и потом вести когтями сверху вниз. О как!

– Киса, а ты ямки рыть умеешь? – спросила лихомара.

Ах-Ты вздрогнул.

– Это ты на что намекаешь?

– На ямку. Мне цветок бы в землю посадить. А копать нечем.

– Тогда другое дело. Как ты, прямо, умеешь резко менять тему! Глубокую не вырою, это надо звать собаку. Но без меня.

– Мелкую, мелкую, – заверила лихомара. – К чему тут собаки?

– Вот и я думаю: к чему они? Ямки разве что копать…

Лихомара перенесла мокрое растеньице в ямку, кот подгреб землю поближе к стеблю, и сел рядом, немного досадуя про себя, что купился на слово «киса». Купишься – и будешь потом ямки рыть вместо того, чтобы гордо гулять, где вздумается.

– Умница! – похвалила лихомара, а сама подумала: «Погладить, или рано еще? Пожалуй, рановато…»

«Так, – сказал себе Ах-Ты, – сейчас ты, красавец, встанешь и пойдешь отсюда, не оглядываясь. Иначе раскиснешь от комплиментов и не то, что ямки рыть будешь – морковь сажать!»

Но лихомара пока что не собиралась сажать морковь – пока что ей хватало цветов.

– Ты, случайно, не знаешь, как они называются?

– Вон у нее спроси, – сказал Ах-Ты, – а мне пора.

И быстрым шагом направился в сторону деревни Брехово.

Лихомара огляделась.

Через лесок ехала на велосипеде Моня.

После обеда Горошину удалось уложить спать, и Моня поехала кататься. Зачем свернула в лесок, сама не знала: земля там была неровная, в траве сучки, стекляшки, можно шину проколоть. Просто покатилась под горку, а ворота, как всегда, нараспашку, вот и не стала тормозить.

У болота Моня собиралась развернуться, но заметила, что в цепь попала травинка, и слезла с велосипеда. Ей навстречу поднялась незнакомая женщина. Моня ее сначала и не увидела. Наверное, сидела на берегу болота. Хотя на этом берегу обычно никто не сидит: он низкий, сыроватый, и с него, вообще-то, почти ничего не видно – только бугор напротив и воду чуть-чуть. Лучше пройти дальше, подняться на бугор и сесть под ивой. Оттуда и болото хорошо видно – правда, все смотрят на речку и острова, а у болота только землянику собирают.

– Это не ты потеряла? – спросила незнакомка.

Моня даже не сразу поняла вопрос, потому что уставилась на ее наряд. Цвет ей не очень понравился – такой серовато-белый, а вот фасон… Длинная, до земли, юбка с мягкими складками, широкий пояс. Блузка с высоким воротником, а по краю воротника рюши, и по краю манжет тоже, и еще там, где пуговицы, но не до самого пояса. Именно рюши, не воланы, Моня умела отличать, ей Бабуля уже давно объяснила. Смешное слово – «рюши», слово «волан» Моне больше нравилось, но тогда сразу вспоминался воланчик для бадминтона. А еще смешнее слово «жабо». Жабо тоже бывает на блузках, но не на этой.

«Класс! – подумала Моня. – Значит, мода изменилась, пока мы на даче живем? А мама в прошлый раз ничего не сказала! Надо будет в субботу спросить. Но блузку с длинным рукавом я бы в такую жару надевать не стала! Ни за что!» Нет, на самом деле, рукав (довольно пышный, кстати) просто локоть прикрывал, но, все равно, так никто на даче обычно не наряжался.

Волосы у незнакомки были совсем седые, но очень пушистые, похожие на облачко – и, кажется, сверху на этом облачке сидел пучок. А лицо очень бледное – прямо ужасно бледное, в цвет блузки. Мама недавно уговаривала Бабулю красить волосы и объясняла, что седина бледнит. «Точно, так и есть! – решила Моня. – Зря тетенька не красится, было бы лучше. А на вид она не старше мамы».

Тут только Моня заметила у ног незнакомки цветное пятно, невероятно яркое на фоне ее наряда.

– Ой, душистый горошек! – воскликнула она. – У нас тоже был в прошлом году, а в этом семена не успели купить.

– Кто-то оставил, – сказала незнакомка, – а он тут без воды пропадет. Может, возьмешь его себе?

Голос ее тоже хотелось назвать бледным: он был очень тихим и как будто влажным.

В такую удачу трудно было поверить сразу.

– А вы? – спросила Моня.

– Я цветы разводить не умею. Да и донести не смогу.

– Вы, наверное, совсем недавно дачу здесь купили? – вежливо спросила Моня, кивая в сторону противного серого забора.

– Нет, я оттуда, – ответила незнакомка и махнула рюшами куда-то назад.

А у нее за спиной, за болотом, за бугром, на котором росла ива, за речкой, за островами, на бывшем другом берегу бывшего пруда стоял еще один забор (не глухой). За ним жили своей жизнью заречные дачи. И туда тащить охапку душистого горошка было, действительно, далековато.

Моня сказала:

– Да? А вы не знаете, случайно, можно как-нибудь перейти речку поближе к большому острову? Очень хочется туда попасть, но только не в обход.

– Кажется, там есть бревно…

Незнакомка повернула голову в сторону острова, и Моня увидела пышный пучок у нее на затылке. «Какие у нее длинные волосы! – подумала она. – Наверное, их труднее красить, вот она и не красится».

– Но не знаю прочное ли оно… – продолжала незнакомка. – Вот мост у деревни, тот, конечно, надежнее…

– Да видела я этот бетонный мост, – махнула рукой Моня. – Он некрасивый. Я люблю другой мостик, деревянный, но от него до острова еще дальше. К тому же, я терпеть не могу ходить через Брехово. Обязательно выскочит какая-нибудь тетка и начнет ругаться, что нечего тут делать посторонним в их деревне. Наверно, это и значит – брехать. Брехово – деревня, где все ругаются!

– Нет, – улыбнулась незнакомка. – Брехать – значит, лаять. Видишь ли, тут был когда-то граф. Он жил в той стороне, откуда ты приехала, а в деревне держал охотничьих собак. Вот ее так и назвали.

Лицо у нее было добрым, особенно когда она улыбалась. И, пожалуй, красивым. Вот только глаза непонятного цвета – тоже какие-то бледные. «Вдруг она чем-нибудь болеет?» – подумала Моня, но спросить не решилась. И, вообще-то, пора было забирать цветы, а то еще завянут.

– Спасибо большое, – сказала она. – Меня зовут Маша, а вас?

Незнакомка то ли удивилась, то ли растерялась. Может, невежливо было ее спрашивать?..

– И меня Маша, – ответила она, помедлив.

Моня нагнулась, чтобы поднять подарок, – и увидела на траве розовую ленту очень знакомого цвета бледно-розовой розы сорта «Барбара Остин» или вроде того. И полосу белой ткани под нею – поля пропавшей панамы. Лента, поля, а в середине – цветы…

– Мамочки! – прошептала Моня, подняла голову и встретилась глазами с бледными глазами незнакомки.

То есть теперь они уже были знакомы.

– Да, я сама удивилась, – кивнула ее тезка. – Там снизу корешки.

Моне вдруг стало холодно, причем особенно замерзли руки. Левой она неловко подхватила горошек вместе с остатками панамы, правой кое-как подняла с земли велосипед и покатила его через лесок к воротам. Медленно, с остановками, потому что держать его одной рукой было ужасно неудобно. Моне даже пришло в голову, что надо было попросить новую знакомую проводить ее хотя бы до ворот. Но когда она, остановившись в очередной раз, оглянулась, у болота уже никого не было.

Горошина, к счастью, еще спала, зато в дверях стояла Буланкина. Вечно она стоит в дверях!

Обычно Буланкина поворачивалась к Моне, направляла на нее свои очки и ждала, пока первой поздоровается. А тут сразу спросила:

– Что это ты притащила?

Недовольным таким тоном спросила. Можно подумать, Моня к ней притащила, а не к себе домой!

Моня опустила велосипед на землю у крыльца и перехватила цветы так, чтоб хоть немного прикрыть ленту с полями.

– Это душистый горошек, – объяснила она не столько Буланкиной, сколько Бабуле, которая выглядывала у нее из-за плеча. – Прямо с корнями, осталось только посадить. Мы же в этом году не успели семена купить, теперь зато будет сразу цветущий.

– Да вижу, что душистый горошек, – сердито сказала Буланкина. – А что это там из-под него торчит?

Надо же – заметила!

Моня очень не любила врать. Но не рассказывать же Буланкиной про панаму! Поэтому она дернула плечом, – правым, к левому прислонились цветы, – и ответила небрежно:

– Наверное, упаковка.

– Где ж ты такую упаковку нашла, на какой помойке? – продолжала допрос Буланкина.

– Не на помойке, а в леске!

Буланкина спустилась с крыльца.

– Ну-ка, покажи!

«Жаба!» – подумала Моня, хоть это было невежливо… э… по отношению к жабам, и опустила цветы на ступеньку.

– Вот!

Буланкина вдруг плюхнулась рядом с ними на ступеньку и обернулась к Бабуле:

– Дай водички!

– Сердце прихватило? – испугалась Бабуля.

– Не знаю… нет… что-то мне нехорошо. Сухость какая-то…

Буланкина выпила залпом кружку воды, тяжело поднялась на ноги и сказала Бабуле:

– Пойду. Ты на собрании-то будешь в субботу?

К душистому горошку она неожиданно потеряла всякий интерес.