Полная версия

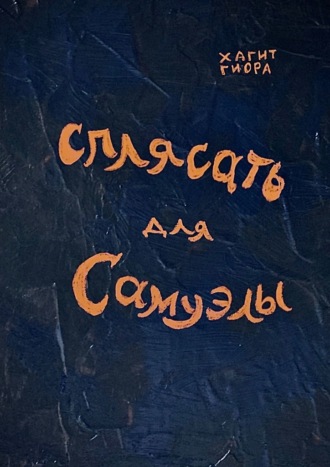

Сплясать для Самуэлы

– А я и не знал! – сказал Иаков себе. Больше некому было сказать.

Когда мир, крушась, застревает в собственных разломах, зависает на остриях в лохмах оседающих небоскрёбов, склёпанных искусно, продуманно, тогда распад стыковок обнажает счастливую сопричастность частиц друг другу, их в кристалле взаимную ворожбу.

…острия брызнули из чего-то спаянно-общего, но уже не угадать, как оно было общее.

…вцепиться в торчки-концы, тянуть на себя, их можно употребить… можно употребить… можно сцепить, притягивая ме-е-дленно, постепенно выживая, увязывая в узлы, в узлы, в колена узловатых дней; в верёвочные ступени. Подцепить и увязать между остриями.

Можно тянуть, вытягивать и сцеплять одно с другим, и пройти по сцеплённым остриям, как по верёвочным перекладинам.

…а клейзмерова14 скрипочка распевает, и голос, вектор одноголосый, означивает, куда ступить.

Ну же, отторгай, отталкивай и приникай к следующей ступеньке-паутинке, к новой струнке в лад позвонкам и захватам воздуха, новым каждый раз.

Самуэла занята мною, я – ею. Мы – вольноотпущенницы, поглощены отпущенными нам минутами. Заняты взаимопоглощением.

Насытившись, высвободились к словам для говорения.

•••

Ах да, я ведь тоже хаживала по Эрмитажу, тоже уезжала из Питера (в тот сезон был Питер) с дипломом рангом пониже, без аспирантуры, зато служа при телефоне в каморке ВОХРа двадцать четыре часа, раз в трое суток. По телефону проверяли моё наличие на посту среди расчерченных линий-улиц и корпусов петровских времён, где бедный Евгений, не Онегин, спасался от копыт Медного всадника. Там продежурила три года.

Во время дежурств каморку посещали разные визитёры: стихотворец с античного отделения зачитывал сочинённый раз в неделю мерный мёртвый сонет, кто-то предлагал машинописные листы об одичании Европы на фоне духовного прорыва России; приходил крестоносец с огромным крестом на фоне эффектной, грубого холста рубахи. Захаживали новые православные сообщить о вторичности евреев в судьбах мира: ничего первородного, своего, всё заёмное – в музыке, искусствах, науках. Зудило им, что в тиши прославленных оград жду разрешения на выезд в Израиль. Ни с кем никогда я не касалась причин службы в ВОХРе, но они были осведомлены: в Израиль, именно в Израиль, не в прекрасные дали Европы и ещё более прекрасные и дальние дали США. Выпирала в них некая рыхлая активность не то сомнамбул, не то стукачей, не то гибридов того и сего, и потреба источать клейкое марево слов. Оно обмакивало, облепляло каморку липучей плевой. От них исходил остренький запашок «интеллигенции нашего класса», ныне почти рассеявшийся, ибо «класса» уже нет, а деньги зарабатывать надо, кому-то и семью содержать, хотя тогда до семьи, как правило, дело не доходило.

Меня за кого-то принимали, я не понимала, за кого, важно безмолвствовала и кивала, как всепонимающий Будда, посередь расплывчатых говорений, наверно, оплачиваемых.

Мне было просто: или вынесет вон из нежити и достанется пожить в другой, неизвестной, но – жизни, или без особых хлопот, что-то да подвернётся, чтобы кончиться. А трепыхаться в круговертях нежити – тут вы меня не увидите. Так ли, эдак, меня тут не будет, нет. А на нет и суда нет, заперто на ключ.

Смотрю из окна кибитки, продвигаясь к месту своего назначения. И моё продвижение от меня не зависит.

Но глазам приезжей и проезжей зрелище разительное: империя стриптизует в корчах спешных, жадных, изощрённых. А я-то, читая раньше по её окраинам книжки, думала: это для театра и для литературы, сотрясти психику для завихрения умов, чтобы столичным людям не скучать.

Сидя в закрытой кибитке, через окошко начинаешь различать экстремум исканий-изысканий бреда, опор, дабы бреду продолжиться, выжить. Томясь самоперенасыщением, бред завлекателен, почти как Гауди. Курьёзы в рамке окна как за стеклом кунсткамеры. Нет нужды в объяснениях, всё обрамлено в очередности смен витрин, занятных и однообразных. Транзитный пассажир, спокойно путешествующий, может составить список нежити под названием «Виды из окна кибитки» – может, когда-нибудь заинтересует историков, психопатологов, социологов и других -ологов.

Надо, однако, дышать, смывать наплывающую липучесть. И я шла спасаться к Рембрандту в Эрмитаж.

Пальцы к вискам, ладони и запястья вперёд, так что окошко прямо по курсу, и обзор закрыт. Бегом мимо тысяч маленьких голландцев, выстроенных многоэтажно в ряды, мимо зал, перетекающих одна в другую. Как бедный Евгений от настигающих копыт Медного Всадника. Добегаю до безлюдного в те времена пространства, наполненного картиной, одной, той самой. Другие на других стенах, не вмешиваются, так что вижу её одну. Можно сесть на широкую лавку и…

…распустив пузо – ныне отпущаеши – в разомлении-растоплении, как дождавшись блаженного банного дня, да не в общем отделении, а за надбавку в отдельной душевой кабине, в щедром – только тебе! – просторе без окон и без шумов созерцать, пребывать, как эти зашедшие с улицы странники. Они безмолвно стали в стороне и тоже свидетельствуют.

А что они свидетельствуют? А то, что перед глазами. Касание, трогание, вот что они свидетельствуют.

Руки отца трогают бритую башку и плечи бездомного бродяги, каторжанина. Длани выпростаны из-под старой всё той же накидки, в ней скопился жар всё того же непогасшего очага. Сын и отец вбирают друг друга, не глядя, не говоря, не вскрикивая; познают и узнают. Всё оставлено позади, семь изношенных пар железных подошв – вот, они спадают с растёртых пяток сына за ненадобностью. Глаза старика закрыты. Или ослеп, ожидая? А что смотреть, когда всё – в касании. Смотрим мы, стоя за порогом, где оставлено всё, и моя скамья за порогом, я сижу на скамейке в зале.

Разведённые доли моста сошлись. Ни скрежета, ни скрипа, ни лязга стыковки, тишина… касание у нас на глазах. Сейчас.

Припали, дотронувшись, и не нужно «удостоверяться». Ток встречи проходит через них, через нас. Вслушиваемся.

Подошёл подтянутый гэбист в офицерских ремешках, козырьке, погончиках, на секунду подставил к глазам картонку 5 на 8 (служебное удостоверение?).

– Мы ищем воровку с вашим лицом.

•••

Самуэла недалеко заправляла древностями; обе мы находились близ блудного сына и отца, близ теплящегося багрово покрова. Но в разных концах и в разные часы дня: она проникала по служебному входу побыть с ними наедине за час-полтора до открытия дворцовых врат.

А сейчас можем посидеть на одной скамейке. Вот, добрались живые, можно подержать руку в руке, можно отсюда, зрачками, трогать руки отца, выцветший плащ, лицо, расплывшееся в свете, прикрытое веками. Через порог, через открытую дверь, сидя на одной скамье, можно обтрагивать голову вернувшегося каторжанина. Можно встретиться.

•••

– А кто был художник, который любил Вас, и Вы любили его? – я вспомнила перчатку Ромео в первой встрече.

…

– А какую живопись он срабатывал?

…

– Абстракционист.

– !!… Абстракционист? Опупеть! В пятидесятые-шестидесятые годы? Как можно? А-а… откуда он? кто?

– Из Белоруссии.

Из Беларуси да в Петербург, да с абстрактной живописью!

Вот уж воистину инородец!

– Мы расстались. Он пил. Я уговаривала: ты должен найти хорошую русскую девушку, сильную, с талантом терпения. Она тебя выдержит. А я не умею, я – еврейка. А он мне: «Ты? Ты? Это я здесь еврей!» И плакал, и стучал кулаком себе в грудь. Мы оба плакали. Я его уговаривала. В последний раз плакали долго, всю ночь. И расстались.

Ай-ай, из Беларуси да в Питер-Ленинград после войны, блокады, чисток… вымерзший, вымерший, – да выживать? да ещё аб-страк-ционисту? Хлеще, чем сионист! Попасть – и запропасть. Правильно бил себя в грудную клеть, кричал: «Я, я здесь еврей!» Она всё-таки обустроена: лектор, степень, и Эрмитаж, и книги. А он? – из Беларуси да в Питер! да в аб-стракт-страх! -ционисты, слово-то какое страшное! Воистину перескок из огня да в полымя, из ниоткуда в никуда.

•••

– А что стало с его живописью, с работами? – думала, питерские бульдозеры растолкли и спихнули в свалку. Ан нет! Самуэла говорит: совет искусствоведов Русского музея приобрёл его работы и запер в спасительную тьму престижных своих подвалов без края и конца. Там их охраняют для вечности обученные, специализирующиеся на крысах коты, чтобы крысы не изгрызли искусство.

В Петербурге мы сойдёмся снова,словно солнце мы похоронили в нём…В Петербурге не сойтись им снова.

•••

В сезон борьбы с космополитами отставленная от аспирантуры, от египтологии, Матье и Эрмитажа, она кружила по пригородам в поисках работы, чтобы прокормиться. В одной больнице не только не отказали сразу, но с анкеты, где всё сверхсомнительно, заведующий перевёл взгляд на неё и попросил, робея:

– А Вы не могли бы работать медсестрой?

Видно, позарез, позарез было нужно, и словечко «египтология» померещилось ему в соседстве с онко-фармако-геронто-ольфато- и другими логиями. Но Самуэла не решилась. Вспоминая растерянность начальника больницы, улыбается. В конце концов в крошечном гончарном производстве её взяли расписывать глиняные мисочки и горшочки. Пальцы внучки Самуэля пригодились. Её росписями были довольны. Их раскупали. Она прижилась до новых времён, пока не ударил гонг. Фараона марксизма-ленинизма уложили в ступенчатую пирамиду на главной площади. Эрмитаж, кафедра египтологии и Матье разыскали её и вернули в лоно мировых древностей.

Ай! со мной тоже так было, я проходила этот жар, опьянение, уносящий восторг. Да-да, точки схода над открытыми, как Колумбу Америка, книгами, окрыление под их парусами и метка судьбы, счастливое попадание именно в этот момент. О, как вы подгадали, как вычислили меня, мои кварки, родненькие мои частоты, – оттуда, из сверхзвуковой, сверхсветовой беготни в беспечности-бесконечности! И вот примчались, проноситесь через меня, нет-нет, уносите за собой, я с вами, кварки-шкварки, сути мои!

Да-да, в почитаемой читальне, под зелёной лампой, за столами бывшей Румянцевской, да-да, здесь точки первых схождений, ворожба фараоновых гимнов, их можно читать (о «Песне песней» и Давидовых озарениях мы тогда и не слыхивали); имя дерзкого стёрто с памятных глыб и саркофагов, а новая столица, встав из ничего – в пустыне (как град Петра из болота), провозгласив, что Бог един и нет другого кроме него, – сгинула, проклята и засыпана песками, не продержавшись и поколение. Знаки царя-еретика раскрошены в пыль. Стерилизация земной поверхности завершена.

Дым растёртой памяти простоял два столетия, и что-то проросло. Моше отпочковался, ушёл с рабами из Египта в пустыню.

За столами зала в библиотеке. Переводы гимнов на русский язык М. Э. Матье, её учительницы, её воительницы. Подписано к печати в пятьдесят пятом, а год-то ещё стра-а-шненький, ещё дышит в спину своими недавними предшествующими… вовсю прошест… прошество… прошествовав..? прошествовавшими?

•••

Уходя, обустроила в коляске удобную подставку, извлекла «Тиару», выложила авторучку и попросила надписать. Она подумала, открыла нефритовую обложку, и медленно вписывает ответ на моё прошение. Прочитав запись (она начиналась: «Мудрой Хагит…»), я расхохоталась, хлопая себя по бортам, то есть по бокам, то есть по бёдрам, радуясь, что можно охлопывать cuerpo где придётся, по животу и по грудям, что двор пуст, и никого не травмирую. В такт хлопам сиюсекундно выскакивает белиберда:

Расплясавшейся ХагитБез особых волокитХат-шеп-сутик-хат-шеп-сутНасказала…– тут я заметалась-забубнила, подыскивая подходящее… прибаутку? притчу?

Насказала, надписала,Нашептала байку-суть!Хат-шеп, хат-шепт, хатшепсут!Меня пожаловали в «мудрые»! Впервые в жизни! Вернулись в зал.

Договорились встретиться в следующую среду в это же время. Администрация не возражает.

Но как с Самуэлой? Чем удивить и «поразить» её в следующий раз? Так, начну тренировки с шалью. Каждый день, на променаде у Башен Востока.

В следующую среду – в Хайфе! Увижу её наполненные молодые глаза, чудо непредсказуемости. «Поди туда не знаю куда, найди то не знаю что». Неизведанное продолжается, его блаженный захват дан моим зрачкам, неотвратим. Протяну руку – дотронусь.

А то всё заняты выживанием, то гестапо, то ГЭ-БЭ, то потоп, то зарплата, то чума от китайской бациллы, то всемирный террор соседской веры.

Но теперь не только выживание, теперь ещё и живём! Изогну запястье, она ответит втихаря, как бы сама по себе, просто так развернёт ладонь. Сдвиг ладони – ответ. Ответ! Ой, да ещё целый разворот – к локтю! к плечу!

Спасибо!

Мы встретились, мы договорились о встрече.

В следующую среду – свидание с Самуэлой.

Тренинг с шалью

В её книжках беда внезапна и всегда от чужих. Предательство – в чужих, от чужих. В её книжках, как во дворе детства в игручем разбеге, куда хочу туда лечу, хоть к афганской границе, где узбекский народ, пограничники, шпионы и упрятанные в пещеры сбежавшими монахами улыбчивые будды. А хочешь – лети к скифским могильникам, там хорошо прятаться, и если тебя ищут, разыграй привидение, ходи на руках, дрыгай ногами вверх, как принято в подземном мире, где всё наоборот; злодеи содрогнутся и убегут.

Со всех широт, долгот и времён она вбирает в свою галактику подходящее. И всегда верна честному слову, данному в том дворе. В книжках нет ни одного «честного пионерского», только столп позвоночный игр. Кружим по перипетиям, перебираем смешком, умолчанием, шевелим лушпайки тех времён и времени, в котором сейчас, а вот и ось позвоночная, ось понимания, объемлющая и проникающая. И оттого дыхание спокойно, свободно. Оглядевшись, выпрямляешься, как за тонкой перегородочкой-занавесочкой приходит музыка «выпрямительного вздоха», наигрывает и колышет, колышет тебя.

В городке, где пыль и базар, толстая сонливая девочка, вызванная учителем, сонно выбирается из-за парты. Так Илюша Обломов силился приподнять бы и вправить себя, пыхтя и отдуваясь, в ряды совецких школьников. Соня-Тоня не силится, не старается, тонет в себе, нестерпимо спокойно запаздывая, не понимая, что нарушает ряды.

– Ты чем занята?

– Я… (медля, думая) …вспоминаю.

Через несколько дней смысл этого «вспоминаю» дойдёт до сообразительных одноклассников, и счастливо найденный вектор повернёт куда нужно их неудержную авантюру.

А в конце учебного года и успешных поисковых свершений на торжественном (с положенными речами и представителями) собрании «двух народов», узбекского и петербургского (местных одноклассников и гостей) кому «хлопают больше всех»? А малявке, всхлипывающей, когда слышит, что кому-то – отставшему от стада ягнёнку или царю-астроному, убитому шестьсот лет назад за звёздные свои увлечения, – что кому-то плохо, и сразу начинает плакать, прямо на уроке! Эта малявка вышла на помост, где взрослые правильно всё говорили, вышла с узбекскими своими косичками и бубенчиками на ногах и дивно, дивно танцует. И ей – ей! – «хлопают больше всех».

Слышите? Эй, вы, мы, которые сейчас! Надо хлопать после каждого выступления, но узбечке-малявочке, очнувшись, пробудившись, хлопают больше всех, вживую.

•••

А не прихватить ли на всякий случай шаль посолиднее, настоящую? Вдруг сойдётся – тейп, музыка, погода, её расположение духа, и персонал позволит, и жильцы-пациенты не воспротивятся?

У-у, сколько я нажадничала шалей для своих настроений! Тёплая, и горячая, и таинственная летучая, и эта, с насыщенной тьмой-глубиной для сигирийи… А не взять ли первую, самодельную в первобытной моей каморке близ Ростральных колонн? Расскажу, как мастерила тяжеленную и красила самочинно первый и последний в жизни раз бахрому, потому что синей гущины не хватило, и я добавила гущи коричневой, а не принято, чтобы бахрома меняла цвет, она – рама, дело рамы окаймлять. Но две гущи срослись с тканью мгновенно. Продавщица назвала её «кашемир». Что ж, не только миру мир, но и каше тоже. Про «пояс Кашмир» не слыхивала, а полутораметровый квадрат мира для каши да ещё с бахромой на килограмм потянет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Глубокое пение (испанск.)

2

Периодически, когда в Израиле учащаются теракты, во всех общественных местах начинаются проверки на входе; особенно в Иерусалиме (Прим. ред.)

3

Жительница Ерушалаима (ивр.)

4

Тело (испанск.)

5

Так в Израиле в то время называли кассетные магнитофоны (прим. ред.).

6

Гушпанка (ивр.) – поддержка, толчок, ободрение, побуждение к действию. Слово арамейского происхождения.

7

Скажи мне, чертежник пустыни,

Сыпучих песков геометр,

Ужели безудержность линий

Сильнее, чем дующий ветр?

О.М.

8

Подходит, подходит, подходит мне?

Вовсе это мне не подходит!

9

Так звучит в Израиле популярное российское ругательство.

10

Так это! (испанск.)

11

Жанр Cante Jondo, «глубинного пения».

12

Когда работают только ноги.

13

Торжествующий итог, завершение трагической сигирийи.

14

Клезмерская или Клейзмерская музыка – традиционная народная музыка евреев Восточной Европы. Название произошло от слов на иврите: клэй – инструменты, земер – напев. (Прим. ред.)