Полная версия

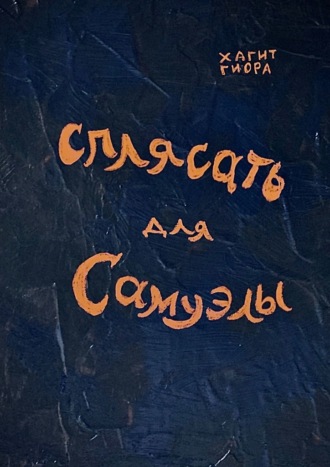

Сплясать для Самуэлы

Настоянная, на-стоящая. Вся высветлена. Ни складки ретуши, ни тени.

ОЩУПЬ

Ошмётки злобы

Она смеялась, пока собирался консилиум, и бодрячок-хитрован спроваживал входящих в комнату за стену за её спиной. Там они совещались, как сплавить её туда, где коридор, общие комнаты и за престарелыми коллективный уход. Затейник-распорядитель затеи встречает, снуёт туда-сюда, бдителен: не помеха ли я, нагрянувши сейчас невесть откуда. Проходя, каждый раз предупреждает:

– У нас комиссия. Сейчас заседание. Срочный вопрос, – это он придерживает поводок, предостерегая и не пуская. О, деятельное советское быдло в разгаре поживы на новообретённой почве! Физиономия – подошва, протоптанная во всеугодных сделках и поделках.

Равномерно-спокойно громко на иврите зужу ему и проходящим бабцам своё официальное заявление, вдалбливаю ещё и ещё, и ещё:

– Я приехала из Иерусалима! К писательнице! По личной договорённости! Которая здесь проживает! Это её жилье! У нас назначена встреча! – жму кнопку и включаю своё «гражданин начальник, я, как гражданка, заявляю…» и т. д. и т. д., раскаляясь в злобе. Раскаляемся оба, каждый в своём ожидании. Она же – вне проходящих-приходящих, читает и смеётся. Да, отодвинуть её, «странную вещь», и принять в отношении жилплощади срочные меры им запросто… Её вызывают к заседающим. Помощница по хозяйству и я присаживаемся за стол с клеёнкой, переговариваемся. Она не понимает суматошной затеи с внезапным переездом, кому это понадобилось? Самуэла живёт здесь годы, с самого начала… а в России издавали её книжки. N., поэт, когда стихи его по Питеру и по Москве ходили в самиздате, задолго до знаменитых судов над ним, до вышвыривания за рубеж и до Нобеля, был влюблён, или вдохновлён, или как-то очень связан с Самуэлой. В интернете она названа его музой.

Та-ак. Она причастна к знаменитостям настолько, что и помощница по хозяйству в курсе.

Самуэла возвращается, присаживается к столу с клеёнкой.

Трапеза.

Отхожу к офорту над кушеткой. Он замечательный. Кружу в нагом просторе комнаты; нутро взвинчено «заседанием» неслышимым и невидимым «как сдвинуть Самуэлу без помех». Дом старый, стены толстенные. Шарахнуть бы по заседанию чем-то престижно-скандальным, может, приостановятся, подумают, что-то поймут. Ведь мы в Хайфе, бабцы – просто бабцы, не нанятая сов-свора, чтоб затравить, задвинуть, чтоб стало будто и не было. Надо их как-то оглушить.

Захожу за угол стены в ихний зал заседаний.

…Молочу несусветное, что-то из «Ревизора», да-да, к вам едет ревизор!

И совсем не стыдно, наоборот – адреналин, славное его винцо подбавляет разноцветия на всю катушку. А подбавить звучное, ярое, из регистров журналистской своры, это полезно, это они почитают и опасаются.

Спятила, но ничего, от неожиданности не разберут. Я здесь первый и последний раз. Вдруг подумают: орёт хлёстко, барственно-привычно, а может, шишка? От надежд воображения злоба идёт впрок, делается хорошо, убедительно. Надо возвестить, что Самуэла знаменитая, и даром им это не пройдёт.

Бабцы и хитрован удалились. Помощница по кухне и по хозяйству попрощалась и ушла.

Мы с Самуэлой вдвоём.

С нею

Господи, я вломилась, и надо что-то говорить. Ещё в автобусе с утра заготовила вопросы, спасательные круги, развесила их по бортам своей шлюпки, чтобы было за что схватиться. Автобус-шлюпка шлюпает, шлёпает… Вот нормальный подходящий вопрос, она же вышла из египтологии, из Египта, вот и спрошу:

– А Вы были в Каирском музее?

Или в Британском. Или в Берлине, где Нефертити?

В комнате, кроме кушетки и стола в углу, два стула. Но сидеть невозможно. Стою перед нею, чтобы задать приличный логичный для египтологини вопрос. Но в нагих стенах он брякнется корягой, зазывая: торчу здесь, торчу для тебя, а ты зацепись, зацепись! Вроде знаменитого-того колеса, отлетевшего от телеги, и размышлений, докатится оно до Константинополя, то есть до Каирского музея?

У-уй, эти придуманные по дороге в Хайфу, заблаговременно вздутые к велопробегу шины – а встрял гвоздь, неизвестно откуда, – и лопаются, лопаются!

По инерции, как два дня назад по телефону, лепечу бессвязно-восторженно… Безмолвствует. Выждав момент, роняет вежливо:

– Но там… много несовершенств.

Как тогда, так и сейчас по-питерски, прохладно-недоумённо отводит мою словесную россыпь. Зато дельно, профессионально, без единого лишнего слога продиктовала, как завернуть в закуток на улице Пророков! Вышагивая вверх, – а улица проживала свой день и шаркала мне по глазам и по спине, как хорошая жёсткая мочала, – я ощутила безупречную точность выданного телефонного указания.

Лицо неизменно, говорит замедленно, подыскивая, чем заложить кладку и перегородить хлынувший пришлый поток, а то никак не отхлынет… До меня доходит, как далеки от неё мои слова, слова, слова.

Ей интересно, однако, чем занимаюсь и зачем направляюсь в Испанию. Сообщаю вкратце. Оживляется, выходит из очерченного круга, спрашивает ещё и ещё. Докладываю, поясняю руками, ногами, каблуком, всей доступной азбукой Flamenco; прогибаю и выворачиваю cuerpo4, рисую его знаки-иероглифы.

Её абсолютное внимание и другое, новое безмолвие втягивают. Распускаю перед нею ладонь, разнимаю пальцы, разглядываю ладонное донышко. Вот прорва жизни моей, ещё не узнанной, до конца не опробованной, её узелки, завязки, развязки, в тропках, расщелинках, долинках плоти. Вот ладошка, назревшее грядущее, куда вглядываются хироманты!

В Талмуд по Осипу следует вставить строчку «Узел жизни, в котором мы узнаны и развязаны для бытия» внушительными большими буквами, чтобы их вещество проникало в сетчатку без линз, очков и всяких приспособлений. Тогда тело сразу, нательно, вбирает, пропитываясь. И пусть к берегу, меня берегущему, подступает прилив. Пусть обоймёт, и я восчувствую.

…узнаны, узнаны.

Кто-то вглядывался в меня? Распутывал ниточки, чтобы я выпуталась… или впуталась в жизнь, а распутывать дальше – уже сама?

А куда? а как? я не знаю, не зна-а-аю!!!

Развязаны! Развязка – как на дорогах – для бытия. Налево пойдёшь, направо пойдёшь… идём, нашаривая, и всё время наощупь, как кроты.

Уже проделываю заглавные буквы, уже целые абзацы

Flamenco, коды-развороты сути, «от живота».

Ой, глаза её вбирающие, наполненные… Доходим до «копл», «куплетов» (в моих толкованиях), до звучащего голоса, он ведёт, перешибая иногда слово-знак, и оно тащится, сигналя вдогонку звучащему: я тоже, я тоже значу, я тоже смысл! А голос полнит пространство, перешибает телесный видимый текст. Жесту нечего добавить в этот момент, ему нет места, жест безмолвствует.

Жалуюсь: почти перестала читать. Напечатанные слова, когда-то отгадка всему на свете, людям и обстоятельствам, сейчас как зазубринки истёртого ключа – так попользованы и поношены, что ничего не открывают. Как Ромео: пел, пел, воспевал розу Розалинду, ворковал по правилам любовных виршей в положенных ритмах и размерах, и вдруг – стоп. Перестало течь, влечь, струиться. Что стряслось? Что случилось? А случилась – Джульетта. На белом свете оказалась Джульетта.

– О, стать бы мне твоей перчаткой!

Коснуться, коснуться. Кругом нагорожен город, кварталы, кланы, перегородки, делёжка насмерть, а ему – дотронуться и всё тут, и никаких соображений. Двинуть кисть вот так. Стать твоей перчаткой.

Протягиваю – дотянуться только чтобы жить – тронуть и удержать фибру дрожащего между нами живого воздуха, протягиваю ладонь в медлительнейшем развороте, открывая и сворачивая один за другим, как в раковину внутрь, пальцы.

– Ромео означил это очень ясно: «стать бы мне твоей перчаткой!» – говорю.

– …как прекрасно! – выдыхает она.

Продолжаю доклад; слова, аккомпанемент из вкраплений слов, лишь поддакивают. Глаза рыщут в поисках тейпа5, радио, чего-нибудь музыко-говорящего. Не нахожу, прошу её напеть что-нибудь из Брамса, из городского романса, какую-нибудь цыганочку из тех, что после войны инвалиды наяривали в поездах, переходя по вагонам, хрипя и растягивая гармонику; хоть цыганское, хоть испанское.

Буквы Flamenco накатывают, слепляясь, перебивая, перехватывая мне руки. Обшариваю ауру – своя? чужая? – прощупать кусочек пространства – ближний? присвоить? или, глянув через плечо, не отбросить даже, а – стоп, замереть в столп. Сюда не иду. Чужбина. И бочком, не воюя, нигде и ничья, отхожу в другой, уже другой кусочек времени, тут другое пространство, и я другая.

Она спрашивает, откуда моё имя.

– Я – самозванка, – и с великой охотой повествую, как в конце трёхтомного словаря перебирала на слух и ощупь список имён за три тысячи лет. Выбирала подходящее. Одну из жёнушек Давида звали Хагит, «ит» – женский признак, приставлен к сути, а суть оказалась замечательно вместительной: «хаг» в иврите – праздник, к нему приходят, пройдя обычные дни. У мусульман это хадж, паломничество к святому месту. У евреев – завершение пути к высшей точке события, когда, насыщаясь ритмом и пением, кругами обходят алтарь с праздничной жертвой. То, что дымится на жертвеннике, заодно тоже именуют «хаг». На исходе торжеств радостный зов «и́сру хаг!», «вяжите на заклание!» (то есть ягнёнка, последнюю жертву) в последний раз накаляет воздух свершением и событием. Этот день так и именуют: «Исру-хаг!»

Кстати, слово «хуг» того же корня, нынче очень расхожее, означает «кружок», когда, усевшись, все заняты чем-то одним.

– А у Вас такое невстречаемое, совсем новое для меня имя Самуэла – откуда?

Оказалось, в честь деда Самуэля, портного. Его вдумчивые пальцы, finger, выправляли невыправимое. Вот и фамилия стала от «фи́нгер» – Фингарет.

– А я-то думала, откуда такая особенная фамилия? Фин! -га! -рет! Финджан-Финджан, далёкие хребты! А это дедушкины пальцы!

– А как это Вы вдруг – и приехали? Всё же, думалось мне, успешная, исполненная трудов интересная жизнь, муж, Эрмитаж, книжки.

– Почему Вы решили – именно сюда?

– Потому что я еврейка.

Самуэла единственная за всю мою израильскую жизнь не допытывается о прежнем имени. Освобождение от объяснений, прилив благодарности как дар окатывает меня. Снова хоть цыганское, хоть испанское.

Высвободившись, оживает cuerpo, вступает в говорение о подступающем и наступившем насущном своём настоящем: вот мой настой, здесь стою.

В помощь бубню «па… па… па-па…». Отбиваю топы без опаски. Соседей нет ни с какой стороны, внизу лишь хозяйственное складское.

Самуэла спрашивает про каблуки, про юбки. Конечно, имеется, всё это покажу ей по-настоящему…

– Но я уезжаю! – вспомнив, вскрикиваю отчаянно, и в доказательство уже без слов, на всю катушку выговариваю, чем займусь в Андалузии в ближайшие дни.

Смотрит неотводимо.

– Вы меня поразили.

А, это хорошо, это по мне. Это в самый раз – насчёт пофигурять и поражать. И клянусь (то есть, просто заявляю): через три месяца сразу по приезде отработаю ей по всем правилам Flamenco, на каблуках с гвоздиками, в настоящей юбке, вскидывая колено, пальцами, запястьями, прогибом на пределе и с настоящим – с диска – дикобразным цыганским голосом, несообразным для здешних мест. И запируем.

Недвижно со своей кушетки она, спокойно:

– Если доживу.

У-у! За окном вечер. Сейчас бы взвыть на луну или без луны. Эти петербуржцы притерпелись ко всему, будто блокада была вчера, пока отошла, и с нею беспокойства мира, но завтра, возможно, явится, так что берём в расчёт, может будет, может нет.

С этим «если доживу» прохожу мимо тяжеленной двери с замком и засовами то ли в котельную, то ли в подвальный склад, топаю к калиточке, выныриваю на улицу Пророков к бомжевато-потёртым посидельцам той же пивнушки. Та же в цветастых волосах разглядывает меня хищно и деятельно. Так же шкурой чувствую их живописное внимание; они провожают моё прохождение по улице Пророков.

Только бы дожила, только бы дожила.

Вниз к автобусу к автостанции, скорее в Ерушалаим и дальше в Испанию. Только бы дожила.

Как увязать, ухватить и увязать в себе это волоконце в совместность. Буду молиться в Испании. Она должна дожить. Она обещала. Это долг. Буду звонить. Буду молиться и звонить.

Возвращаясь в свой страстный город – за автобусным окном чёрные холмы, Иудея – перебираю в голове блиц-заход в оголённое жилище, выталкивающего (вежливо) подрядчика-устроителя. «Мы ждём комиссию». И она на диванчике, поджавши ноги, смеётся сама с собой, незыблема, как высечена в нефрите или в базальте.

О, к ней надо продираться элегантно, не шибко экстравагантно, исподволь; распихивая локтями-локотками вкрадчивую иврито- и русскоговорящую мразь, втолкнуться внутрь вежливо.

Предисловие, снятое с уличной полки

…Не разнять меня с жизнью – ей снится

Убивать и сейчас же ласкать…

…

И когда я уйду, отслуживши,

Всех живущих прижизненный друг,

Пусть раздастся и шире и выше

Отклик неба во всю мою грудь!

19.III.1937 г.С уличных полок, куда выставляют книжки, отслужившие людям, и книги уже не живущих, сняла небольшую, цвета обожжённой глины. На обложке прописью: «О. Мандельштам». Забрала домой на мандельштамовскую полку.

В преддверии, как отвернёшь твёрдую створку, на развороте желтоватой бумаги, промокшей, подсохшей, где-то скукоженной, в трещинках, как по стеклу вдарили кулаком, в печатных разбрызгах лиловатых чернил – надпись, пожелание Осипа, – ну когда на исходе, и хребет, позвонки, затылок, лопатки и ступни уже успокоены, раскинуты на земле. Бирку к лодыжке ещё не привязали, но, пока небо над ним и над всеми живущими, всеми прижизненными, – пусть откликнется отовсюду и наполнит Осипу грудь.

«Отклик неба во всю мою грудь». Просил о полном дыхании, чтобы, как ветер в парусе, дуговая растяжка и – выпрямительный вздох.

«Отклик неба во всю мою грудь», – говорит Осип. Это когда всё исчезает, исчезает и – «подлинно поётся и полной грудью наконец». Всё исчезает, говорит Осип, остаётся пространство (уже вошло, уже внутри). Звёзды. И певец.

Наполненная грудь, в ней отклик неба. Отклик наполнил её, и дуговая растяжка, отклики-осколки неба в груди, и – «сердце моё разорвите вы на синего звона куски». Звуковая растяжка.

Писано выцветшими чернилами на развороте, сразу как отворяешь обложку в следах житейской её биографии.

Вещая птица пожелала, завещала, улетая. Издательство ЖАЗУШЫ. Алма-Ата.

Хорошее у издательства название. Хорошо поджарено. Занозит, зудит, как стрекоза. И обложка гончарная. Осипу бы понравилось.

Отважная женщина по фамилии Бельская из Алма-Аты (сколько Бельских, Бяльских, Беликовых, Бяликов, Беленьких в Израиле?) составила в Алма-Ате компактно Осипову прозу и стихи, вложила в крепкую, как створки ракушки, обложку, а в последние строчки предисловия она помещает, чтобы нам в суете не забыть, назидание Осипа, эти непонятные, неотступные (ну, откуда, откуда они у него?), недоступные моему восприятию мучительные строчки «…забываем мы часто о том,

что счастливое небохранилище —раздвижной и прижизненный дом».И об это растираю свою черепную скорлупу.

Книжку легко вложить в сумку, брать куда угодно, её бумажная плоть в следах житейских перипетий. Буду открывать наугад. Какой вылетит стих? Что скажет Осип моему дню – сейчас, сей момент?

Не упустить Баха

Во всю космическую мощь органа в Иерусалимском театре грохочет Бах. Так не бывало во времена Баха, тогда вселенная не расширялась так стремительно; жили, свернувшись клубочком в гнёздышке с местным раем, местным адом.

И вот из бездн, о коих не подозревали, грянуло всепрохватывающе. Против этого грома – что́ я? Даже не Паскалева тростинка, та объемлет мыслью и воображением, по законам подобия, пределы, которые за пределами.

Что́ есть Бог?

Ха.

Говорить с Ним?

Ха.

Каков Авраам?

Каковы евреи, придумавшие себе Авраама?

Но ведь был разговор. Бог вызвал Авраама на разговор.

Бах наподдал напоследок, вдарил. Была в спешке, успеть бы доставить себя в аэропорт, проволочить себя меж пунктов петлей, пометок, проверок, отмерок; пройти между мирами. А Бах громыхнул и выпихнул, вышиб из спешки вон. Куда? А нечего оглядываться. Деянием Амнона и Инбаль по мне бабахнул Бах.

Закрыть глаза и, вглядываясь, вслушаться.

Звук – в слух; сигнал, передача. Кто-то открыл дверь, выпускает, чтобы аукнулось (скрип: дерево стонет в лесу, чтоб другие деревья узнали: мне плохо, дру́ги, напрягитесь, подберите мышцы!), чтобы брызга, волна, альфа-частица, посланная стрела кого-то настигла.

Кто-то внимет, примет, предпримет меры. Приметит, приветит. Ответит. Возникнет увязка (во времени и в пространстве), внятие, приятие; внимание, чтобы поиметь понимание. Худо-бедное по-ни-мание.

Дальше – свой свояка видит издалека. Дальше идёт сотворение, то есть совместное творение, со-творение золотой жилы, кристаллов кварцевых, соляных, родового гнезда, любви до гроба… Сотворение мира. По порядку, по таблице Менделеева. Элемент, разборчивая невеста, перебирает прочие: не то, не то, пока не припадёт к родному.

Бабахнуло. А сейчас, трепыхаясь в ррреальности, за что уцепиться?

Потуги размышлять по дороге из театра.

Так, продолжим, продлим мозговую философообразную тягомотину. Ну-ка, поднатужимся, куда поведёт петлистый головной кишечник?

Человек брошен в космос как звук. Слышит себя? не слышит? Мнётся, сомневается, нащупывает, нашаривает свои пределы. Я? это Я?

Как волна цветения на стволе гладиолуса, как открывшийся в свой черёд цветок, «я» возникает и исчезает.

Ребёнок называет себя именем, которым, опознавая, именуют его другие. Но внутри, чтобы глянуть на себя, росток ещё не пробился, не завязался в «я». Эта работа для клеточной мелкоты, разнокалиберных частиц-частот, вибраций, фибр, треволнений – им ещё вкалывать и вкалывать, сплетаться.

…в очереди проходящих преходящих по пищеводу аэропорта вдоль алюминиевых трубок, сигнальных ремешков, вдоль череды улетающих, улетающих…

…самолёт над Средиземным морем жужжит и жужжит, продвигаясь к западному его краю.

Так, потянем ещё и вытянем для головы, обученной в средней школе, нечто внятное и выявим в неразберихе некое ДО – дойти вон ДО-туда, ДО-тащиться, дотянуться до смысла, до цели.

Дичком, перебирая по молекулке, не предвкушая ни прав, ни правил со-обществ, со-жительств, со-бытия́ (это после, после, когда зародится быт и выведет себя в бытие; в бытие заведутся события; тогда-то настанет, тогда-то и явится СО-БЫТИЕ́!).

Повторяю: дичком, на слух, наощупь, шебурша ухо и все чувствилища, звуча вплотную, тычась в стенку родимой корзинки, брюхо родное, шерстистое, в щенячьем счастье урча над заветной косточкой, нашаривать своё, себя… Ага, вот, вот сладостная завязка, вот я!

И чем дале, тем – не из меня, откуда-то ДРУГОЙ, смутный шорох, ЧУЖОЕ, не моё шебуршение, НЕ-Я поднимается… чужое поднимается, звучит ближе, ближе, я перед ним – ничто.

Сейчас обрушится. И родимые увязки с корзиной, брюхом, увязки-завязки, нащупанные в трудах, уложенные экономно в драгоценные смыслы, мои дорогие увязки-завязки… всё – вдрызг?

Я перед н и м ничто.

Разломы мира, я в разломах, мир в разломах. Это не Бах. Это уже Малер.

Мои ворсинки, взращённые радары, – дыбом. Вздымается ужас.

Но разбираю телесный голос шкуры моей – единственный, по-прежнему тянется по земле, истончаясь, вытягивает себя в йй-а-а… Он – мой? Он – йй-а-а?.. Не перестаёт, не перестаёт.

Скрип надвигается. Чужое пространство грядёт, рыча и руша, как самолёт в грозовых ямах туч, трясет всё моё шевелящееся, кровообращение, дыхание, клеточки нажитые, сущие; сейчас сокрушит в крах, в разломанные острия.

Но… различаю, или оно само пробует различаться? Что-то проклёвывается… подыгрывает? вторит… Вроде отвечает, но на свой лад, как-то вовсе на свой лад… отзывается на мой ужас? позволяет… позволяет себе усмешечку?

Раньше такого не было. Возникла отдельность, дистанция; возникло некое МЕЖДУ: я и… Мир не разламывается, не пожран в единое… даже наоборот: я и… продолжаемся в нём. Мы продолжаемся.

Самолёт гудит. Я и самолёт над Испанией.

Снова заминки, игручие промежутки в перепадах звуков-струй. Вроде уже и не погоня зацапать и поглотить, а просто в охотку, нашла охота, как дразнилка, захотелось – угонись-ка за мной! следишь? Следуешь? Давай-давай, а я сейчас эдак…

Ты так, а я эдак.

А дальше? Чем удивишь?

Вытягиваю шею. Взаимно распознаём на поворотах – кто так, а кто эдак. Может, и угрожает, но чуточку заигрывает, чуточку по правилам, будто есть правила, будто уговорились насчёт правильно-неправильно, так что, вглядываясь, уже надкусываем воздух этого самого «между», ожидая и предвкушая (как это назвать? – «ин-те-ресно!») новые нежданности. Да-да, открылось чудо-дерево, оказалось дерево, у дерева ствол, из ствола выбираются веточки, из них – новенькие народившиеся листки. Машут по-разному в разные стороны, как сигнальные флажки, что-то сообщают. И какое-то правило, как править балом всех веточек, когда им скукожиться и согнуться, а когда радоваться, шелестя на ветру.

Кажется, уже летим над Андалузией?

Уже потягиваем веточки-проводочки (только и ждут, когда потянем) … натягиваем нити-фибры-волокна воздуха, передатчики-датчики. И каждая фибра-волоконце – струна, ей охота гудеть!

…Вслед устремлениям и трепыханиям душевным Инбаль и Амнон устремили трепыхания телесного вещества; то и то предприимчиво скрестили воздыханиями Баховой фуги. И мне перепало глотнуть в нынешнем мироздании вздохи органных её погружений и воздыманий.

Кто есть кто и кто где – всё разъяснено и распределено между нами. Надёжно стали в стойках противостояния. Я – здесь, Ты – там, упёршись каждый в свой корешок, кто перетянет. Ничего всмятку, никаких обмягчений, срывов в сладость беспамятства. Канат-струна-меридиан натянут превосходно, крепко держим, не даём сомкнуться полюсам в точке нуля, в точке конца желаний. Не размажемся в нирвану.

А что воздвигнем этим святым напряжением, этой взаимной строптивостью? Ради чего вся петрушка?

А мы сотворяем наисущественное, насущное, насыщенное. В стойке настырно-настойчивой творим настоенное, на-стоящее противо-стояние, существование. Сотворяем со-беседование.

Вопрошаем, стоя напротив, и выстраиваем, ты так, я эдак. Ау, мы на разных полюсах? Переговариваемся с макушек «соборов кристаллов сверхжизненных»? Боже, как завлекательно, как интересно! Стремглав разрастаемся во все концы. Как это по науке? Расширение вселенной? А у мистиков-экстазников – растворение в Боге? Это когда «я во всём» и «всё во мне»? И прелестные частности, настроения мизинца и перепады настроений моего мизинца («ко мне!» или «пшёл вон сей же час!»), все преходящие проходящие по касательной мои «переменные» оказываются у всех? И я – как все? И все – как я? Гва-а-лт! Это вы загнули. Невыносимо. А как же я? Эй, охрана! Где мои грани? Мои границы? Где бронетранспортёры и ротвейлеры? Ко мне!!!

Ладно, ладно, оставим уяснения на потом. Ясное дело, случаются несовместимости, разный набор разных «я – я – я». Но составляющие этих «я» наперечёт, пронумерованы в таблице Менделеева, просчитаны как частоты цвета света, как толщина и длина каждой звучащей струны. Так что лю-бой – наи-наи-уни-кальный! – набор разбирается и просчитывается.

Ну и что? Что вы обо мне знаете, всё во мне просчитав и пронумеровав?

…Да, забыла, со мною книжка! Прихватила второпях напоследок с уличной полки, ну, где выставляют что уже ни в какую библиотеку не сдать, у всех знакомых своя книжная недвижимость, у наследников нет времени вдаваться в прошлые подробности, мир заполнен ими до отказа, занят другим. Да-да, я же вытащила гончарную книжку, глянула, а на обложке прописью «О. Мандельштам». Откинула, а сразу у входа, как по стене коридора на выцветших обоях выцветшими чернилами пропись: «…отклик неба во всю мою грудь». Ну, это как раз по пути в Андалузию. В передышках от занятий буду накачивать себя глотками из Осипа. Книжка лёгкая, портативная – по дороге в Гишпанию мне «гушпанка»6.

Мой набор единственный, неповторимый. Он – ОН! – набирал меня в вышней своей типографии, подбирал компоненты… если я во всём, то всё рассыпано, текста нет, и меня вовсе нет… Где же я? И кто будет, Творец, с Тобой собеседовать?

Ах так? Встанем в позу… нет, стойку воина, темечко подвешено на нити, той, что держит и водит по земной поверхности, ноги упёрты по прямой в центр земли, стоят на своём. Можно и руки упереть в бо́ки. Вот, существую на всю катушку, никуда не делась, насто́ена на собственных пряностях, сама отбирала, что подходяще. Всё моё тут, никуда не разбежалось.