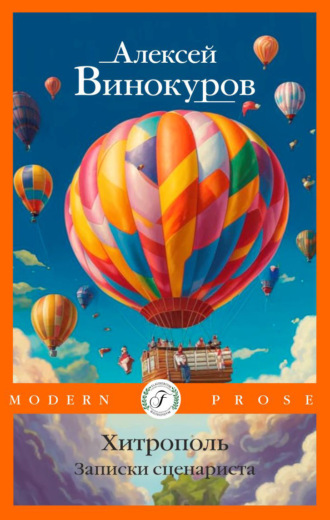

Полная версия

Хитрополь. Записки сценариста

– Рвака с возу – кобыле легче, – на всю редакцию заявил Болелов.

Рвака не вынесла такого поругания и ушла под лестницу, к лифту. Пока весь отдел праздновал, она стояла там в длинной белой кофте и ужасно смахивала на привидение. Всякого, кто поднимался в редакцию, Марина Ивановна брала за грудки и говорила трагическим шепотом:

– Друг мой, меня разжаловали!

Реакция была разной: от «Слава Богу!» до «Давно пора!» Но Рвака ничего не слушала, она исходила горечью.

– Такой удар, – говорила она, – после стольких лет беззаветного служения литературе и искусству…

Сослепу она так же схватила за грудки идущего мимо Болелова. Тот засмеялся здоровым лошадиным смехом и посоветовал ей обратиться с жалобой на Парнас.

Рвака вернулась обратно в редакцию и некоторое время маячила в коридоре. Вид у нее был такой, будто она пришла приложиться к собственным поруганным мощам. Но, поскольку никто на нее внимания не обращал, она, наконец, на цыпочках зашла в свой бывший кабинет.

Внутри с видом озабоченности на лице сидела новая заведующая – Морозова. Рвака, склонив голову, некоторое время ее разглядывала. Морозова была возмутительно, преступно молода – всего тридцати пяти лет от роду.

– Позвольте, Ольга Феликсовна, мне забрать мою коллекцию минералов, – горестно произнесла Рвака.

Морозова удивилась – журналисты все обращались друг к другу на «ты». Исключение в редакции делали только для Рваки – за почтенный возраст, и для Хрустального, который и журналистом-то никогда не был.

– Конечно, Марина Ивановна, – развела руками Морозова. – О чем речь, коллекция ваша, вы хозяйка, распоряжайтесь ей, как хотите.

– Да, – сказала Рвака, собирая средних размеров булыжники со шкафа. – Однако не все так думают… Во время штурма 1991 года этот юный нахал Болелов напился горячительных напитков и бросался моей коллекцией из окна.

– В кого бросался? – с интересом спросила Морозова.

– В омоновцев, надо полагать. Нас же хотели штурмовать…

– Ну, вот видите, Марина Ивановна, ваша коллекция пошла на благое дело укрепления демократии, – утешила Рваку Морозова, хотя сама российскую демократию недолюбливала – и взаимно.

На самом деле Болелов бросался камнями в своего приятеля Бондарева, который отродясь в ОМОНе не служил. В Бондарева он ни разу не попал, но для Рваки это было слабым утешением.

Рвака ничего не ответила на морозовские слова, но стала разглядывать камни на просвет, будто боялась, что ей подсунут фальшивые. Потом задумчиво посмотрела на Морозову и сказала:

– Даже не знаю, куда их теперь поместить…

– Так оставьте здесь, пусть стоят, – ответила Морозова. – Они никому не мешают.

– Спасибо, Ольга Феликсовна, – церемонно поблагодарила ее Рвака и стала заново затаскивать булыжники на шкаф. Морозова, негромко чертыхаясь, помогала ей в этом бессмысленном предприятии.

Когда дело было сделано, Рвака посмотрела на Морозову с чувством невыразимой скорби и спросила:

– А можно, я иногда буду здесь сидеть?

– Где? – удивилась Морозова.

– Здесь. На своем законном месте.

Морозова поежилась от такой формулировки. Перед взором ее возник кадавр, восставший из гроба. Кадавр имел круглые желтые глаза Марины Ивановны и жадно тянул иссохшие руки к вожделенному креслу.

Морозова отмахнулась от жуткого видения, пожала плечами:

– Ну, в принципе… Когда меня нет, конечно, сидите.

– Благодарю, – воскликнула Рвака. И тут же плюхнулась на свой стул, который Морозова неосторожно оставила вакантным.

– Смотрите, какой я вам оставляю пейзаж, – похвалилась Рвака, показывая за окно.

– Да уж, пейзаж, как в туалете, – раздраженно отвечала Морозова, не зная, куда присесть.

В этот миг в кабинет вошел ваш покорный слуга. Увидев Рваку в кресле завотделом, я попятился от такого дежавю… Но было поздно.

– Заходи, мой друг, заходи, – благожелательно сказала Рвака. – Вы уж, небось, окончательно меня похоронили. Может быть, даже поминки по мне справили. Но Рвака не так проста, как вы думаете. Рвака еще всем тут покажет, что такое подлинная культура. Ну-ка, дай сюда, чего ты принес…

Я безропотно, как под действием удава, протянул ей статью. Но тут не выдержала Морозова.

– Марина Ивановна, – сказала она многозначительно, – может быть, вы позволите мне начать выполнять мои служебные обязанности?

– Ах, да-да-да! – Рвака подскочила со стула, сунула ей статью. – Вот, пожалуйста, читай. Между прочим, рекомендую, очень способный автор.

– Да я как-то и сама догадываюсь, – Морозова начала терять терпение.

Но Рвака уже не слушала ее. Она принялась жаловаться мне на мужа-пьяницу и на поэтов-алкоголиков. Про поэтов-романтиков или, скажем, писателей-деревенщиков я еще слышал, но вот такое течение, как поэты-алкоголики встречал впервые. Меня разобрало, и я спросил, какие же современные поэты относятся к этому направлению.

– Все до единого! – с чувством сказала Рвака. – Все они – алкоголики и подлецы…

– И даже этот? – поинтересовалась Морозова, показав на висящую на стене фотографию знаменитого шестидесятника. Тот стоял, приобняв маленькую Рваку за прическу «писающий мальчик».

– Этот – самый первый, – убежденно сказала Рвака. – Алкоголик и извращенец. Когда меня сняли с должности, я их всех обзвонила, чтобы они повлияли на главного. Но никто не захотел… А этот, этот знаете, что сказал?! «Старое на слом, надо дать дорогу новому».

– Да, – задумчиво сказала Морозова. – Может быть, он и алкоголик, но человек явно неглупый…

При назначении Морозовой завотделом дела мои пошли куда лучше. Теперь меня никто не правил, материалы мои публиковались в натуральную величину. Я тоже, вслед за прочими, стал считаться талантливым.

– Как ты расцвел под моей опекой, – мигая глазами, говорила Рвака, увидя меня в коридоре. – Я таки сделала из маленького глупого мальчика настоящего журналиста!

Мне хотелось ударить ее стулом по голове, но я не мог. Пока я раздумывал, что ответить, Рвака с торжеством проходила мимо.

Так или иначе, под руководством Морозовой в отделе началась жизнь. Болелов, по-прежнему самостоятельный, писал, как и раньше. Но два репортера – я и Муся Муромцева, изнемогшие под рвакинским гнетом, разгулялись, как следует. Всякая, даже небольшая заметка, выходившая из-под наших перьев, точнее сказать, из-под пишущих машинок, читалась образованной публикой с большим интересом.

Много было в это время разных скандалов и разных случаев. Некоторые даже довели вашего покорного слугу до суда. Например, история с домом-музеем одного великого русского поэта. Некоторые не в меру ретивые деятели культуры обеспокоились его состоянием. Зачем, дескать, в музее все разваливается и растаскивается. Я на эту тему написал небольшую заметку, где тоже спросил: действительно, зачем?

Тогдашнему директору дома-музея заметка эта сильно не понравилась. Вместо того, чтобы попросить слова и объясниться, он взял и подал на меня и на газету в суд – о защите чести и достоинства. Хорошо хоть, тогда еще не говорили о деловой репутации, иначе все могло закончиться совсем плохо. Позже, когда появилось понятие деловой репутации, кто только не пытался ее защитить: спортсмены, ученые, политик, чиновники, а больше всего – обыкновенные жулики. Ну, с жуликами еще как-то понятно. Но когда, например, защищает свою деловую репутацию какой-нибудь генерал, встает вопрос: какими-такими делами он ворочает, что у него вдруг образовалась деловая репутация? Он стране должен служить, а не бизнесом заниматься. Но это простое соображение почему-то никому в голову никогда не приходило.

Но моя история была проще – я ущемил тогдашнему директору честь и достоинство, причем ущемил, как говорил позже Доренко, не чем-нибудь, а дверью.

Это был первый случай, когда я попал в суд, и очень хочу надеяться, что последний. Это сейчас говорят про Басманное правосудие как про что-то необыкновенное. Тоже мне, Америку открыли! Это Басманное правосудие существовало в России задолго до нашего времени, существует сейчас и будет существовать всегда. Называется оно – Шемякин суд, и этим названием все исчерпывается.

Насмотрелся я, друзья мои, на хамство судей, на скотство адвоката противоположной стороны, который вел себя, как сталинский прокурор, и только что ногти у ответчика рвать не пытался. А ведь речь шла о сущей ерунде, о гражданском деле, к тому же шитом белыми нитками. Вот тогда я и узнал, что такое презумпция виновности. Инстинкт к осуждению у российских судей в крови, а уж виноват судимый или нет – это дело темное и рассмотрению не подлежит.

Другая история была связана с захватом одного известного театра. Коллектив разделился на две части, одна захватила директорский кабинет и печать, другая осталась на бобах. В разделе собственности участвовал один крупный госчиновник по фамилии ну, скажем, Шишкевич. Я написал про театр и плутни Шишкевича большую статью. Шишкевич, прочитав, написал ответ, в котором, как и положено большому чиновнику изошел фекалиями в адрес журналиста и всей газеты. Матвей Никанорович Хрустальный, никогда особой смелостью не отличавшийся, струхнул до крайней степени и моментально опубликовал ответ Шишкевича. Я потребовал дать мне возможность ответить на ответ, но храбрый Хрустальный не решился на это.

Впрочем, как говорят, Бог шельму метит – хотя бы изредка. Дальнейшая судьба Шишкевича была печальна – он сильно проворовался и вынужден был бежать за границу.

А вообще много чего было интересного в то время, всего не перескажешь. И возможно это стало во многом благодаря Морозовой – при Рваке ни о чем подобном нельзя было и помечтать.

Впрочем, морозовская идиллия кончилась довольно скоро.

Главный редактор «ГМ» Матвей Никанорович Хрустальный был непостоянен в своих симпатиях. Морозова ушла в журнал «Новое всемирное обозрение», а на ее место пришел Кирилл Сияев – драматург, сатирик и писатель для юношества.

Сияев умел нравиться дамам. У него были черные усы, ум, талант, и хорошо пошитые костюмы. С легким допущением можно было отнести его к категории красавцев-сердцеедов – средних между Олегом Янковским и Никитой Михалковым.

Кирилл был хороший человек со скверным характером. Он терпеть не мог людей пошлых, среднестатистических и глупых. А поскольку из таких людей, на беду, состоит почти все человечество, Сияев вообще плохо переносил общество гомо сапиенсов.

В газете он откровенно скучал и часто вызывал меня в кабинет – для дружеских бесед.

– Что ты опять навалял? – злился он, тыкая пальцем в мою статью. – Ты можешь мне объяснить, о чем этот материал? Вот о чем он, скажи?!

Я молчал и только моргал глазами.

Объяснить, о чем материал, я не мог. В газету я писал руками, голова в процессе не участвовала. Потом, впрочем, такую манеру приобрел и сам Сияев, но это было гораздо позже.

– Сам не знает, чего написал, – кривился Сияев. – Отлично! А вступление такое зачем?

– Какое вступление? – пугался я.

– Вот это, которое в самом начале! – казалось, еще секунда, и Сияев плюнет в злополучную статью.

– Чтобы смешно было, – искренне говорил я.

– Ты своей цели добился, – кивал Сияев. – Над нами уже вся редакция смеется… Весь город смеется над тем, какие мы дураки.

Но это было преувеличение. Не такие уж мы были дураки. Были и похуже нашего. Вообще, как раз за бодрость и веселость, часто бессмысленную, народ и покупал нашу газету, потому что вокруг царил такой ужас, что ни в сказке сказать, ни описать компьютером. Здание государства, с таким трудом воздвигнутое предшественниками Ельцина, разваливалось прямо на глазах. Все его институты, установления и общественные договора рушились. Колбасы, о которой так мечтал советский народ в тяжелую брежневскую годину, сделалось хоть отбавляй, но купить ее было не на что. Инфляция исчислялась тысячами процентов, цены менялись каждый день, иногда по два раза. По рынкам с кистенями, ножами и пистолетами ходили спортсмены, гордость советской власти, и употребляли свое крепкое здоровье на битье ни в чем не повинных коммерсантов.

Многие люди голодали, почти все были в растерянности и в ужасе. Вспоминая себя, могу сказать, что было, действительно, довольно страшно. Люди в СССР привыкли надеяться на государство, а государство вдруг ни с того ни с сего отстранилось от их проблем. Каждый сам кузнец своего счастья, и, в особенности, своего горя – вот что писали на знаменах того времени.

Кто виноват был во всем этом безобразии: неумолимый исторический процесс или конкретные гайдары и чубайсы – тут мнения расходятся. Говорят иногда, что другого пути не было. Позвольте не поверить: в Китае нашли другой путь, более мягкий, менее травматический. Другое дело, что мы с вами не в Китае, о чем приходится только пожалеть.

Итак, одно было ясно совершенно точно – историческому процессу в лицо не плюнешь, а вот конкретные люди есть конкретные люди. Были эти люди виновниками развала, или без них развал был бы еще больше, этого мы, наверное, не узнаем теперь уже никогда.

Так или иначе, на фоне развала и разложения неустанно веселилась и хихикала наша газета, а вместе с ней – и ваш покорный слуга. Конечно, человеку тонкому и здравомыслящему вроде Сияева, такая манера письма понравиться не могла.

Впрочем, дело было не в манере письма. Даже если бы я писал, как Гоголь, Чехов и Достоевский, вместе взятые, все равно бы не понравился Сияеву.

Причина его неудовольствия была совсем простая: ему не хотелось быть завотделом. Он не желал каждый день ходить на работу. Чувство это нормальное и всем понятное, но тут оно достигло просто трагических вершин.

Неизвестно, чем бы закончилось это хождение по мукам. Может, Сияев поджег бы свой кабинет. А, может, поджег бы и всю редакцию, оказав тем большую помощь в воспитании пресловутого юношества. Случиться могло все, что угодно, если бы не завотделом спорта Павел Рудин.

Рудин был жгучий брюнет, если не сказать больше. Этот брюнет ходил по редакции медленно, со скучающим и равнодушным ко всему видом. На его усталом лице было написано крупными буквами, гарнитурой «таймс кириллик»: «Господи, как же вы все мне надоели!» Иногда Павел озвучивал эту надпись голосом, но в этом случае слово «надоели» он заменял другим, более выразительным.

Чужая душа – потемки, конечно… Может, Рудин так и не думал на самом деле, а просто распугивал народ вокруг. Но выглядело это именно так.

Казалось бы, какая связь между Рудиным и служебными мучениями Сияева? Очень простая. Рудин, в остальном на лошадь совершенно не похожий, имел с ней все-таки одно сходство: способен был пить, как это благородное животное… Это умение сразу сблизило две творческие натуры.

Рудин и Сияев даже на летучках садились бок о бок. При этом вид у обоих был скучающий и слегка независимый. Не до такой степени независимый, чтобы злить начальника, но так, чтобы остальным было видно.

А главный редактор Хрустальный меж тем хозяйским оком озирал сидящих по обе стороны завотделами и журналистов. В лице его, обрамленном ухоженной бородой, с роскошной гривой, с грозно выпученными за стеклами очков глазами чувствовалось что-то царственное, даже львиное.

Иногда казалось, что перед вами сидит не Матвей Никанорович Хрустальный, а лев в человеческом облике. И даже более того – царь львов. Так казалось, пока Хрустальный не бывал чем-то разозлен. Тут он начинал кричать, как будто ему наступили на хвост – и не льву наступили, а обычной дворовой кошке Дусе. (Или, как сейчас модно говорить, Авдотье). Голос у Хрустального поднимался до ультразвуковых высот, впору уши затыкать. Если бы не появился в свое время певец Витас, Матвей Никанорович Хрустальный вполне мог занять его место и сейчас с успехом жил бы в Китае и стриг там купоны, выступая с сеансами одновременного визга…

Конечно, сходство с Витасом было не самым тяжелым преступлением из числа приписываемых главному редактору. Однако когда начинался знаменитый вопль, все присутствующие пригибали головы от страха. Только два человека сидели прямо, независимо и устало подняв физиономии к потолку – Сияев и Рудин. На лицах их было написано тяжелое раздумье и скорбь по несовершенству мира…

Какое-то время кроме Рудина в отделе спорта никого не было. Потом появился еще один человек – Вася Студеникин. Это был пугающе худой блондин двадцати примерно лет, хотя на вид ему можно было дать все сорок. (Когда я увидел Студеникина спустя двадцать лет, он выглядел точно так же. И, я уверен, пройдет еще лет пятьдесят, все уже будут дряхлыми стариками, а Студеникин будет так же выглядеть на свои твердые сорок лет). Но женился Студеникин на одной из самых обаятельных девушек в редакции, так что вид, как оказалось, ничего не значит.

Будущая жена его, Жанна Хиляева, произвела когда-то большое впечатление на второго масона, Мишу Прошедовского. Он увидел ее в коридоре редакции коротко стриженную, в коротком платьице – и пропал…

– Кто это? – изумленно сказал он, поводя очами во все стороны, словно свиная голова у Гоголя. – Кто это такая?

Поскольку никто ему не ответил, Прошедовский устремился за Жанной козлиным перескоком, выкрикивая время от времени:

– Суок! Суок!

Некоторое сходство с героиней сказки Олеши Жанна, действительно, имела. Однако странно, что это доводило Прошедовского до такой степени умоисступления, что он проявлял одновременно козлиные и свиные свойства, чего, согласно последним открытиям науки, просто не может быть в живой природе.

Так или иначе, все усилия обаяшки Прошедовского остались втуне, масонские чары его не подействовали, поскольку в газету уже пришел – внимание всем постам! – Василий Студеникин…

Я появился в редакции раньше Студеникина, поэтому по отношению к нему выступал как бы в роли наставника: объяснял, например, чем футбол принципиально отличается от хоккея.

Студеникин тихо бесился.

– На хрена мне это нужно, – говорил он с тоской, – вот если бы выиграть в лотерею миллион долларов – тогда совсем другое дело!

К несчастью, лотерей таких тогда не проводили, а если бы даже и проводили, Студеникин все равно бы ничего не выиграл. Он и сам в этом был свято убежден.

– Вот увидишь, – говорил он мне, – хрен я выиграю миллион долларов в лотерею! Так и буду до конца жизни писать про эти шайбы и гайки…

Впрочем, Студеникин был парень шустрый, на местности ориентировался быстро. Вскорости он не только сам научился различать виды спорта, но и еще мог поучить этому других, что и делал время от времени на страницах газеты.

Он читал мне свои статьи вслух, иногда останавливался и спрашивал:

– Как думаешь, что здесь поставить – запятую или точку?

– Это зависит от того, закончена мысль или нет, – важно говорил я: мне льстила роль ментора.

– Да хрен ее знает, эту мысль, закончена она или нет! – злился Студеникин. – У меня с утра похмелье, а ты мне про мысль… Вот если бы пива выпить – совсем другое дело.

– Ну, так пойди и выпей, – простодушно предлагал я.

Студеникин только рукой махал.

– Я вижу, с тобой каши не сваришь…

Через двадцать лет я увидел Студеникина по телевизору. Он по-прежнему выглядел на твердые сорок лет, но вид у него был – «брутальный гламур», и все лицо заслоняли пугающие черные очки а-ля Вуди Аллен. Передача была литературная, и Вася задавал какие-то умные литературные вопросы. Потом я видел его в передаче про кино – и там Студеникин задавал умные кинематографические вопросы. Потом еще были передачи про музеи, про архитектуру, живопись, музыку – и везде Студеникин задавал очень умные и очень уместные вопросы.

Признаться, я был горд своим учеником. Вот что вышло из человека, который боялся, что всю жизнь будет писать про шайбы и гайки!

Глава третья, в которой Кикин съедает Дудоладова, Кролик сексуально голодает, а Лапшевич побивает медведя

Путч в августе 1991 года застал врасплох всех, кроме вашего покорного слуги. Я все знал заранее, потому что еще весной сходил на концерт астролога Павла Глобы. Концерт этот отличался от того, к чему мы привыкли при советской власти: Глоба почти не пел, и совсем не танцевал, но много говорил о будущем. Среди прочего он заметил, что очень скоро Генерального секретаря коммунистической партии и по совместительству президента СССР Горбачева попросят на выход со всех его постов.

Кажется, никто из присутствующих этому не поверил, один лишь я навострил уши. Именно поэтому путч и не застал меня врасплох.

К несчастью, точной даты я не знал, Глоба ведь не назвал ее вслух. Поэтому самое начало путча все-таки прошло мимо меня.

Дело в том, что прямо перед переворотом мы с друзьями поехали в летний лагерь корейского мессии Пан Кан Суна. Мы поехали, конечно, не за мессией – в России не верят в корейских мессий – а за практикой в английском языке. Весь лагерь говорил по-английски, и русский язык там был запрещен, как язык варварский и к преподобному Суну отношения не имеющий.

Лагерь проходил в окрестностях Риги. Ничего полезного я из этого лагеря не вынес. Единственное, что я усвоил твердо, так это то, что живем мы в последние дни цивилизации – ведь второе пришествие Христа уже произошло. Новым Христом неожиданно для всех оказался лысый, феноменально упитанный корейский человек с хорошо развитой манией величия. Теперь, по всему, полагалось бы ждать апокалипсиса.

Не знаю, как насчет всеобщего конца света, но частный, как все знают, произошел. И случился он, как всегда, прямо в нашем богоспасаемом отечестве. Долгожданным концом света стал предсказанный Глобой путч, закончившийся развалом СССР.

В Москву из Риги я доехал только к вечеру 20 августа и тут же отправился в «ГМ».

Встретили меня там странно.

– Явился все-таки?

Я удивился и пошел к Студеникину:

– Что происходит?

– Да, понимаешь… – сказал Вася, задумчиво почесывая небритую физиономию. – Не видать мне, видно, миллиона долларов никогда. Кругом путч и перспективы чрезвычайно хреновые. Ждем закрытия редакции и штурма ОМОНа. Но есть одна тонкость. Главному неохота одному получать по зубам, вот он и объявил, что все, кто не придет, будут уволены. А тут ты появляешься. Вроде как испугался.

– Ну да, – сказал я. – Не испугался ОМОНа, но испугался Хрустального. Не говоря уже о том, что меня вообще в штате нет. Так что меня сначала надо бы принять на работу, а уж только потом уволить.

– Так-то оно так, – согласился Студеникин, – но все равно, картина выходит двусмысленная…

Вся история с путчем, как мы знаем, закончилась хорошо. Или плохо, как посмотреть – тут уж у всех свое мнение.

Через пару недель после путча я сидел в общей комнате, пытаясь писать статью о выставке молодых художников в ЦДХ. Писать у меня не получалось, потому что кроме меня в комнате сидела куча журналистов, которые горячо обсуждали, кто и как повел себя во время путча. Сошлись на том, что умнее и принципиальнее всех оказались те, кто в редакции вообще не появлялся. ОМОН, конечно, не пришел, но ведь мог бы и придти – и тогда от коллектива остались бы рожки да ножки. Болелова в комнате не было, поэтому громче всех возмущался Бондарев. Объектом его злобы, как обычно, был Хрустальный.

– Он тут жиреет, а мы жизнь за него клади?! – цедил Бондарев сквозь сигарету, лицо его кривилось в сардоническом оскале.

В конце концов от разговоров этих я осатанел совершенно и попросил всех немедленно убраться. Такой решительности никто от меня не ожидал. Комната быстро опустела.

С облегчением положил я пальцы на клавиши, усталый мозг посетило вдохновение. Еще я не знал, что именно напишу, но твердо знал, что материал будет добрым и прочувствованным. Речь шла о молодых художниках, надо было дать им напутствие в большую жизнь.

«Искусство по-прежнему в большом долгу, – решительно начал я. – Особенно это видно на примере идущей в ЦДХ выставки так называемых молодых художников России…»

В этот миг случилось необыкновенное происшествие: в комнату вошел Асаф Кикин.

Я не услышал этого, лишь почувствовал. Вошел он тихо, не дрогнула ни единая половица. Температура в комнате сразу понизилась на несколько градусов.

Я поднял голову и как зачарованный, уставился на него.

Передо мной стоял невысокий жгучий брюнет. Глаза его горели темным пламенем. Одет он был в кремовый костюм и бархатную красную жилетку. Из нагрудного кармана пиджака торчала обглоданная человеческая кость.

Я поморгал глазами, и понял, что зрение меня подвело: это была не кость, а дорогая ручка. Тем не менее, я обмер.

Кикин был легендой.

Слухи о нем передавались из уст в уста боязливым шепотом. Много чего говорилось про Кикина – страшного и небывалого. Наверное, не все было правдой… Возможно, все было выдумкой. Но даже если и не было в этом ни слова правды – леденящий ужас все равно охватил меня, когда я впервые на расстоянии выстрела увидел его влажные, как спелая черная слива глаза.

– Есть разговор, – сказал Кикин и зубы его щелкнули.