Полная версия

Тайна фараонов Египта

Меч или клинок.

Наконец, не следует забыть и о вспомогательном оружии фалангита – мече, который обязательно должен был быть у каждого воина. Полиен ничего не говорит о мечах, но его молчание не означает отсутствия, так как в амфиполисском уставе Филиппа V сказано, что каждый воин должен быть вооружен мечом-махайрой (machaira). Но четкой терминологии в то время не существовало. Меч-ксифос (xiphos) отличался укороченным обоюдоострым клинком. Меч-копис (kopis) был более длинным и изогнутым, больше подходя для конницы. Меч-махайра фактически представлял собой кривой кинжал. Иногда в переводах его так и называют. Назначение махайры было добить поверженного противника. Ксенофонт использует термин «махайра» в качестве синонима слова «копис». Поэтому можно утверждать, что македонские фалангиты вооружались кописами, которые применяли в открытом бою, когда фаланга потеряла строй. По-видимому, меч у фалангитов появился позднее, его появление объяснялось опытом боев.

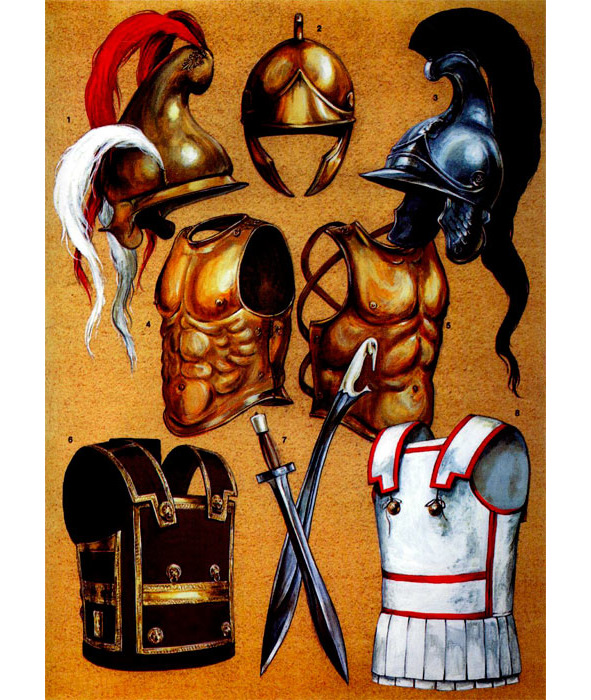

Рис. 145. Экипировка македонского воина [38, 41]

Экипировка македонских воинов – рис. 145.

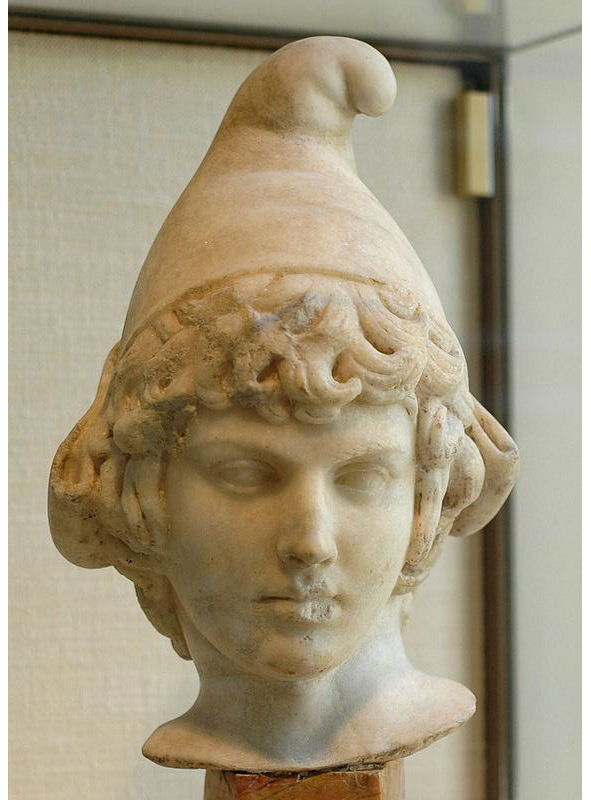

1 Фригийский шлем.

Держатель плюмажа мог находиться на левой или правой стороне, или на гребне.

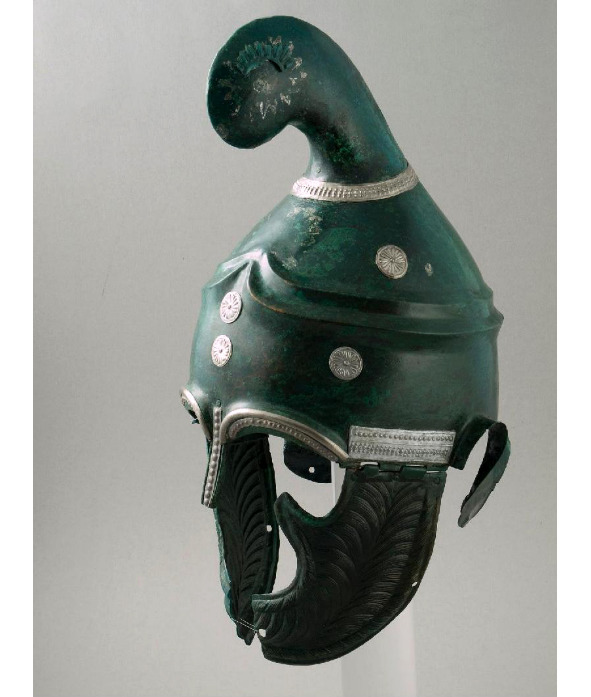

2 Фракийский шлем с височными пластинами и узким гребнем.

Гребень крепится заклепками, о чем свидетельствуют обнаруженные детали фракийского шлема.

3 Вергинский шлем.

Он похож на фригийский шлем, но гребень не округлый, а уплощенный. Шлем изготовлен из железа. Вергинский шлем – исключительная по своему характеру находка, это явно не предмет экипировки рядового фалангита.

4 Бронзовый торакс, или защитный металлический кожух, раскрывающийся на одну сторону. Петли снабжены съемными шпильками, позволяющими полностью разъединить нагрудную и наспинную пластины. Кроме того, имеются небольшие проушины, которые соединяются ремнем. Этот ремень страхует соединение и не дает панцирю раскрыться даже в том случае, если шпильки выпадут. Масса панциря достигала 13,5 кг.

5 Бронзовый нагрудник (hemithorakon), защищавший тело воина только спереди. Александр выдавал такие нагрудники солдатам, прежде запятнавшим свою честь бегством с поля боя.

6 Железный панцирь.

Этот уникальный экземпляр выглядит как обычный линоторакс, но изготовленный из железных пластин, покрытых кожей и отделанных золотом.

7 Два меча. Прямой и короткий xiphos и выгнутый kopis.

Обоюдоострый клинок ксифоса приспособлен для нанесения рубящих и колющих ударов, тогда как копис был чисто рубящим оружием.

8 Линоторакс (защитная одежда) с двумя рядами птеруг.

Масса линоторакса составляла до 6,5 кг, что было значительно меньше массы медного панциря, достигавшей 13,5 кг. Для дополнительной защиты, к линотораксу могли крепить металлические пластины. Несколько слоев льняной ткани значительно ослабляли силу удара копьем или мечом. По тому же принципу устроены современные кевларовые бронежилеты.

Македонская фаланга – это поистине уникальное построение. Особенность заключалась в том, что воины представляют несокрушимую силу находясь в строю и абсолютно бесполезны по одиночке. В отличии от гетайров в македонской фаланге служили небогатые люди, в основном крестьяне. Македонскую фалангу впервые построил отец Александра Филипп. Это была вынужденная мера. Крестьяне не имели возможности постоянно тренироваться с оружием, поэтому фаланга была сильна не храбростью воинов, а взаимной поддержкой и дисциплиной.

Воины носили небольшой медный щит диаметром 60 см. Он крепился на ремне через плечо, тем самым убирая нагрузку с левой руки. Воину в македонской фаланге не нужно было браться за щит кистью руки, поэтому обе руки были свободны. Это позволило использовать копья большей длины. Македонские копья – сариссы имели длину до 6 метров! Первые четыре шеренги опускали копья вниз, и по подсчетам греческих тактиков, одному нападающему приходилось бороться сразу с 10 копьями на расстоянии минимум 4 метра от фронта фаланги. В плотном строю фалангит занимал полметра в ширину. Добраться до фронта фаланги живым у противника не было ни единого шанса.

Фалангиты носили поножи и шлем. Имели ли они панцирь или кирасу достоверно неизвестно. Есть версия, что Александр снаряжал фалангитов панцирем только спереди, чтобы они боялись показать врагу спину. Фаланга строилась из лохосов – рядов по 16 человек в глубину. Воинов в первой шеренге называли лохами (да, это древнегреческое слово), а воинов последней шеренги – урагами.

Персидская пехота так и не смогла бороться с фалангой. Боевая задача фаланги – сдержать любой удар противника по фронту. Армию Александра часто сравнивают с молотом и наковальней. В роли наковальни выступает фаланга, на которую гонит врага обошедшая в тыл кавалерия – молот.

Шлемы конические, фригийского и фракийского типа с подвесным височным пластинами или без них. Носовая пластина отсутствовала всегда. Но преимущества такого шлема превышали недостаточную защиту. Шлем практически не ограничивал поле зрения и не перекрывал слух, не говоря уже о превосходной вентиляции, о чем могли только мечтать обладатели глухих коринфских шлемов.

Вспомним про захоронение в Вергине. Там были найдены наконечник, втулка и шток сариссы. На основании этих находок пытались высчитывать длину сариссы. Однако дерево сгнило, а сарисса не лежала вертикально, поэтому расчеты длины достаточно умозрительны. Смущает наличие втулки. Короткой сариссе вроде бы промежуточная втулка не нужна. Она необходима, чтобы соединить две длинные половинки сариссы. С другой стороны пики ренессанса имели большую длину, но обходились без соединительных втулок.

Окончательной позиции в вопросе вооружения пехоты Александра Македонского не существует.

Самый необычный, – это шлем эпохи Александра Македонского [43]

Но этот тип шлема, пожалуй, самый необычный в Античности, был массовым. Его носила преимущественно тяжелая пехота – греческие гоплиты и македонские сариссофоры (фалангиты) в IV—II веках до нашей эры. Порою он встречался и у конников. Именно в таких шлемах армия Александра Македонского прошла чуть ли не половину Азии – вплоть до Инда. Значит, шлем был не просто красив и эклектичен, но и удобен, и надежен. Хотя если сказать корректнее – отвечает текущим требованиям по уровню защищенности. Рядового солдата в первую очередь волнует именно этот последний фактор. Главное – это фригийский шлем!

Вот как описывали данный шлем в литературе ранее, до настоящей книги. Этот шлем, очевидно, позаимствовал форму от головного убора некоторых народов Балкан и Причерноморья (фригийцев, сарматов, скифов) – т. н. фригийского колпака. Изначально колпак представлял собой кожу с задней ноги средних размеров животного (например, козы), которая сшивалась по продольному разрезу и зашивалась на верхушке. Получался эдакий гребешок. Сбоку еще иногда пришивались на уши.

Жаркие споры о вооружении пехоты Александра Македонскогоне утихают до сих пор. В первую очередь споры идут о щитах и сариссах македонян. Информация настолько противоречивая, что позволяет аргументировать различные версии. Попытаемся понять, от чего отталкиваются историки, выдвигая различные гипотезы о вооружении пехоты Александра Македонского.

Походы Александра Македонского описываются в работах Флавия Арриана «Поход Александра», Курция Руфа «История Александра Македонского», Диодора Сицилийского «Историческая библиотека», Полиэна «Стратегемы», Плутарха «Сравнительные жизнеописания». Отдельные замечания о вооружении македонян можно встретить у Полибия «Всеобщая история», у Теофраста «Исследование растений», в «Тактике» Асклепиодота и Арриана. Не способствует пониманию вопроса изрядная путаница терминологии в первоисточниках.

Основные археологические находки, помогающие реконструировать македонское вооружение – мозаика из Помпей, саркофаг Александра и захоронение в Вергине (предположительно Филиппа, отца Александра, возможно – брата Александра).

Щит македонян назван пельтой. Пельта – щит, первоначально легкий кожаный, используемый пельтастами. Сарисса – длинное копье (пика), по размеру превосходящее стандартное гоплитское копье «дору». Все описание вооружения македонян (кроме поножей – кнемид) очень напоминает вооружение пельтаста Ификрата. Панцирь Полиэн не упоминает. Однако льняные панцири изображены на саркофаге. Встречаются изображения мускульных панцирей (гелотораксов). Хотя на иллюстрации скорее всего грек (возможно афинянин) или македонянин времен Филиппа II, потому что Александр заставлял воинов брить бороды.

Полиэн описывает хитрость Александра: «Александр предоставил бегущим воинам взамен панциря полупанцирь, чтобы они, оставаясь на месте, имели защиту, поскольку были закрыты спереди, а убегая, не могли защищать спину. Никто поэтому более не бежал, опасаясь оказаться незащищенными, но всегда, оставаясь на месте, побеждали…»

Основные споры вызывает вид щита и размер сариссы. На фресках из гробницы Айос Афанасиос сверху показаны македоняне с большим щитом, похожим на гоплон и с копьем небольшой длины, а ниже македоняне вооружены сариссами.

Есть целый ряд археологических находок македонских бронзовых пельт, относящихся к периоду после смерти Александра. И Элиан и Асклепиодот в Тактиках описывают щит фалангита более позднего периода размером около 60 см. Асклепиодот, Тактика: «Лучший щит для использования в фаланге – македонский, из бронзы, восемь ладоней (8 х 7,5 см) в диаметре, и не слишком вогнутый». Асклепиодот называет такой щит асписом.

Какой же длины македонская сарисса? Асклепиодот, писавший в I в. до н.э. сообщает, что наиболее короткая сарисса достигала в длину 10 локтей (4,5 м): «Копья, кроме того, не меньше, чем десять локтей, так чтобы часть, которая выступает перед фронтом шеренги, была не менее восьми локтей – но ни в коем случае не больше двенадцати локтей, а выступающая часть – десять локтей. Когда македонская фаланга использовала такие копья в плотном построении, она казалась врагу неотразимой. Ибо очевидно, что копья первых пяти шеренг выступают за переднюю, так как солдаты второй шеренги, будучи на два локтя сзади, выставляют свои копья на восемь локтей перед фронтом, а из третьей шеренги – на шесть локтей, из четвертой – на четыре локтя, из пятой – на два локтя, и так пять копий выступают за пределы первой шеренги. И македонцы, говорят, с таким рядом копий не просто вселяли ужас во врагов своим внешним видом, но и придавали храбрости каждому воину, так как он был защищен силою пяти воинов, в то время как люди в шеренгах после пятой, хотя они не могли выставить свои копья за фронт фаланги, тем не менее давили вперед своими телами в любом случае и лишали своих товарищей в первых рядах всякой надежды на бегство. Но некоторые, желая привести все выступающие наконечники копий на одно и то же расстояние от передовой линии, увеличивали длину копий задних рядов.»

Варианты длины сариссы от 4,0—4,5 м до 7,2 м, если длина локтя примерно равна 45 см.

В коннице Александра существовали разведчики (продромы). Они были вооружены сариссами. Арриан: «Впереди войска были у него высланы разведчики под начальством Аминты, сына Аррабея. С ним шла ила „друзей“ из Аполлонии, которой командовал Сократ, сын Сафона, и четыре отряда так называемых „бегунов“. Разведкой командовал Гегелох; с ним были всадники, вооруженные сариссами. За ним стоял Аминта, сын Аррабея, со всадниками – носители копий сарисс». Контофоры сарматы удерживали контос размером 4—4,5 м двумя руками. Сомнительно, что продромы Александра отправлялись на разведку с пикой, которую нужно удерживать двумя руками. Либо, как вариант, слово сарисса имеет различное значение и может быть разной длины. Тут уж версий возникает великое множество. Например, такая: «Шеренги фаланги имели сариссы разной длины, первые короче, следующие длиннее. Доспехи первых шеренг были мускульные из бронзы, у следующих доспехи льняные, а в задних шеренгах могли стоят солдаты в хитонах, которые вместо шлема носили македонскую шляпу – каусию».

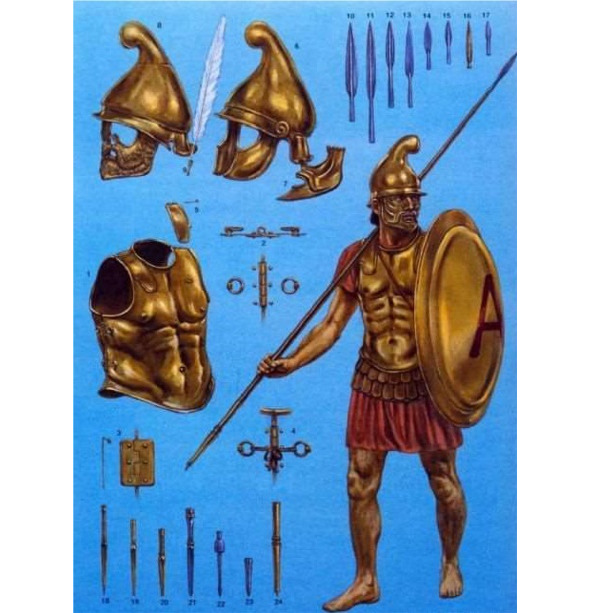

Прежде всего, необходимо установить правильную терминологию. За основу взяты определения из «Военной истории» [38] по рис. 89:

– фригийский шлем – остроконечный с шарообразным или выпуклым на макушке, загнутый вперед; историки пишут о том, что в основные фаланги и кавалерии армии Александра Македонского использовались именно такие шлемы;

– фракийский шлем – с узким гребнем, встречается значительно реже;

– виргинский шлем – с уплощением макушки шлема, именно такой шлем был у Филиппа II Македонского, отца Александра Македонского.

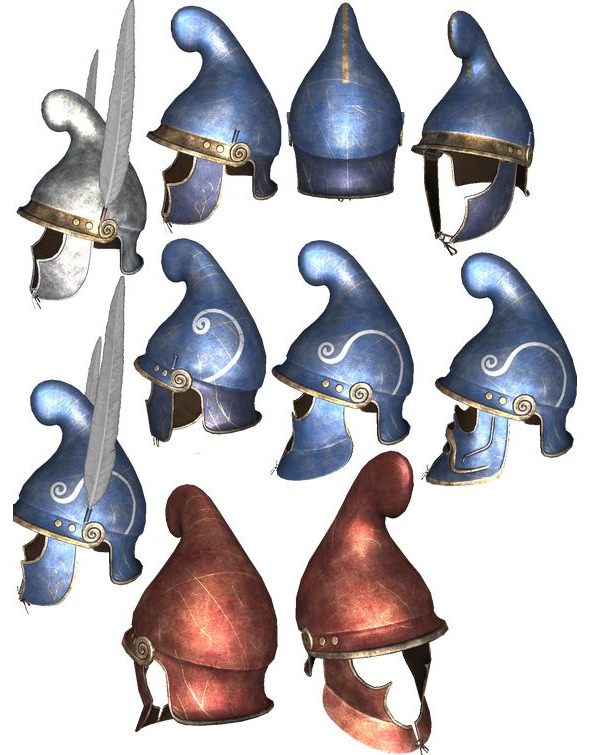

Рис. 146. Экипировка в армии Александра Македонского, шлемы – фригийские [150]

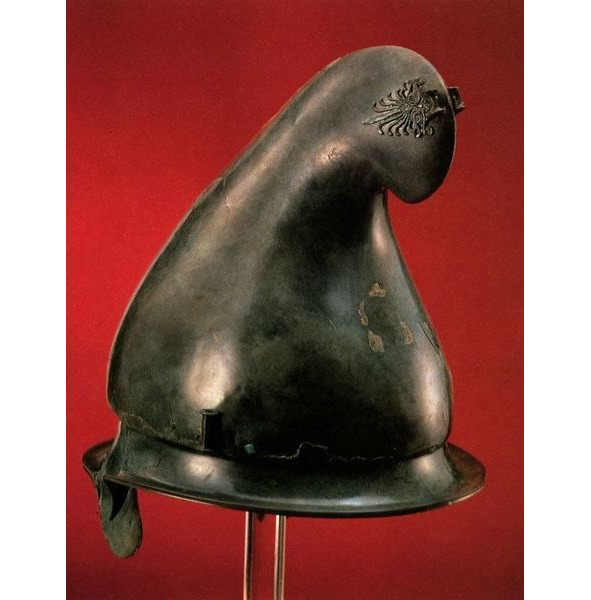

Рис. 147. Виргинские шлемы – армии Филиппа Македонского, отца Александра Македонского [151, 194]

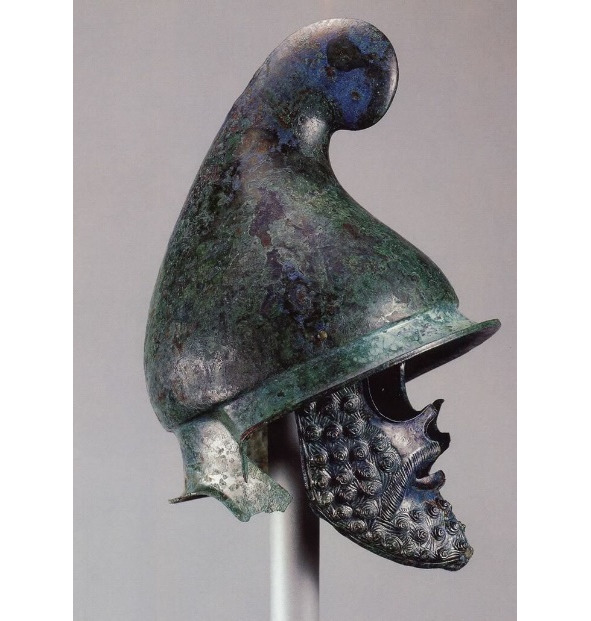

Рис. 148. Фригийский конический шлем (слева) и фракийский шлем с гребнем (справа) [36]

Рис. 149. Фригийский шлем колпак [157]

Рис. 150. Автор книги, Александр Матанцев, в расширенном фригийском шлеме

Рис. 151. Разновидности фригийского шлема [164]

Рис. 152. Macedonia greece ancient greek. Фригийский шлем [170]

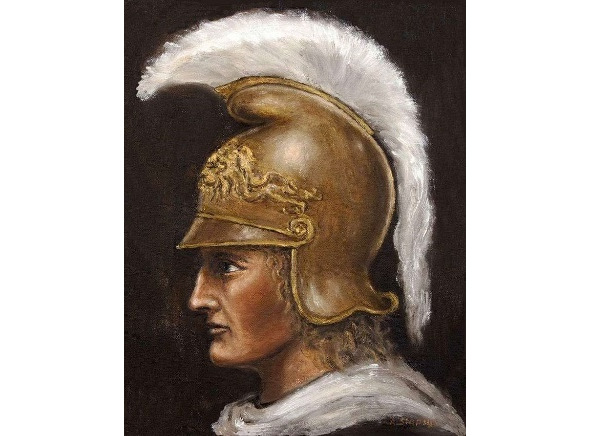

Рис. 153. Александр Македонский, шлем фригийский [175]

Рис. 154. Разновидности фригийского шлема [176]

Рис. 155. Шлем воина армии Александра Македонского, музей, шлем фригийский [188]

Многие стороны элитного формирования находятся под завесой тайны – особенно их использование в бою. Но кое-какая информация об их боевых способностях все же имеется. После смерти Александра аргираспиды присоединились к армии диадоха Евмена. При Габиене в 316 г. до н. э. его силы столкнулись с войском другого преданного последователя – Антигона.

Вот, например, скульптура бога фригийского бога Аттиса во фригийском же колпаке:

Рис. 156. Фригийский бог Аттис во фригийском колпаке [43]

Этот гребешок – и есть отличительная черта фригийского шлема. Разумеется, у боевых наголовий он прямой и набок не заваливается.

В остальном фригийский шлем конструктивно очень напоминает халкидский (в его аттическом варианте – без наносника).

Детали конструкции

Фригийский шлем изготавливался из оловянистой бронзы либо, реже, из железа. Известно, что у Александра Македонского был именно железный шлем такого типа.

Он состоит из:

– колпака с высоким гребешком специфической формы – узкий «ствол», массивный «кулак», нависающий надо лбом;

– небольшого назатыльника;

– нащечников, изготовленных как единое целое с куполом, либо крепящихся на петлях.

В некоторых случаях тулья фригийского шлема могла иметь узкие поля или козырек. Стоит сказать про нащечники. Это очень характерная деталь истинного фригийского шлема. Они вытянуты вперед сильнее, чем у халкидского. Иногда они закрывают щеки и подбородок полностью, в некоторых случаях (впрочем, нечастых) «сливаются» воедино, образуя защитную маску – что-то вроде личины, которая будет популярна у восточных народов тысячу лет спустя. Кроме того, многие «фригийцы» имеют фигурные нащечники, выполненные в виде «бородатого» лица. Это опять-таки именно их отличительный признак.

Но в отличие от более поздней личины, нащечники или маска фригийского шлема оставляют открытой верхнюю часть лица. Получается полузакрытый шлем – сочетание умеренной защищенности при хорошей обзорности.

Зачем нужен столь высокий гребень? Фригийский шлем имеет очень высокий гребень. Он имел бы завышенный центр тяжести, если бы не уравновешивающие его снизу массивные нащечники и назатыльник.

Рис. 157. Фригийский шлем [43]

Дело в том, что это – один из вариантов противокавалерийских шлемов, рассчитанный спасать хозяина от рубящего удара махайры – основного оружия конников. Высокий гребень придает тулье сильно вытянутую форму, за счет чего появляется шанс на соскальзывание удара (если он придется вертикально), плюс – между черепом и шлемом образуется небольшая «прослойка» пустого пространства.

Даже прорубив бронзу, меч имеет шансы не дойти до кости. Это очень важно, т. к. эпоха Македонского знаменовалась, кроме всего прочего, возрастанием роли кавалерии – хотя на поле боя по-прежнему главенствовала пехота.

В дальнейшем фригийский шлем эволюционировал во фракийский. Впрочем, его историю эволюции подтверждают не все специалисты, некоторые вообще отказывают «фракийцу» в праве существования, как особому типу античных шлемов, полностью отождествляя его с фригийским.

С наступлением гегемонии Рима фригийский шлем постепенно выходит из обращения, сменяясь более эргономичными и менее дорогими формами.

Итак, фригийский шлем воинов Александра Македонского, похож по форме на короны богов и фараонов Египта.

Сравнение со шлемами в древней Руси

Сочинитель «Слова о полку Игореве» самоуверенно утверждал, что храброе войско способно «Волгу веслами расплескать, а Дон – шеломами вычерпать». С легкой руки древнего безымянного поэта и настойчивой шаблонности школьной программы многие теперь решили для себя, что шелом – это исключительно русский шлем, и каждый славный витязь в своей оружейной гридне, сложенной из векового мореного дуба и вросшей в землю по самый верхний венец, непременно имеет набор таких кованых остроконечных шапок. Но на деле никакого особого русского шлема не существовало. Куда, конечно, входила и какая-нибудь защита головы. Причем совсем не обязательно русская (хотя русское название имелось, безусловно) и не обязательно остроконечная.

Собственно, шелом есть термин во многом собирательный. То есть это старый вариант того, что мы называем «шлем». Как немецкий хельм. В русском же случае под шеломами подразумевали вытянутые головные уборы, чаще всего с цельнокованой тульей с навершием для крепления флажка-яловца. Последний элемент необязателен.

В более древнем варианте шеломы запросто могли склепываться из нескольких пластин или иметь каркас, на который уже наклепывались эти пластины – как знаменитый шлем, найденный на месте Липицкой битвы. Собственно, в таком в ту пору щеголяла вся Европа со Скандинавией, да и на Востоке что-то подобное вырабатывали.

Ясно, что шелом стоил немало, так что иному бойцу приходилось довольствоваться только одним подшлемником. И естественно, что скоро этот подшлемник стал вполне самостоятельным. Так появились «шапки бумажные». Бумагой тогда называли хлопок. Сегодня бы такую конструкцию назвали ватной или стеганой.

Понятно, что самое плотное сукно плохо держит сабельный удар. Даже если это сукно сложить в несколько слоев. Поэтому внутри набивки такой стеганой шапки стали помещать кольчужное полотно. А еще позднее – стальные пластины. В поместном войске такое носили неохотно и мало, а вот на окраинах владений (в Сибири их производство поставили на поток и делали довольно долго) ими не брезговали – хоть какая-то защита.

Рис. 158. Шишак XVI века из музея искусств в Вустере [48]

Часто с шеломом путают шишак – более поздний шлем, позаимствованный с Востока. У него высокая тулья с полусферической формы или сфероконической. То есть менее острый, чем традиционный шелом. У поляков и немцев тоже такие имелись, хотя они предпочитали менее высокий вариант. Вот это был, по сути, чисто восточный шлем, без изысков и сомнений используемый на Западе. Если кому-то сложно представить шишак, то пусть посмотрит на купола мечетей или минаретов. По абрису они очень схожи.

Совсем простым вариантом защиты головы можно считать мисюрку – небольшую металлическую шапочку, колпак, похожий на ермолку или кардинальскую камилавку-дзуккето. К которой, правда, обязательно крепилась кольчужная бармица. Считается, что мисюрка была бюджетным вариантом воинского шлема, а при случае могла и носиться как дополнительная защита – сверху еще надевали что-то более остроконечное, вроде шишака или шелома. Ближайшим европейским аналогом мисюрки (пришедшей к нам из Турции) можно считать черепник с убранными шипами.

Рис. 159. Шлем Ивана Грозного [49]

Наиболее известным является русский шелом Ивана Грозного, а также шелом царевича Ивана Ивановича. Шелом Ивана Грозного (рис. 159), выкован до 1547 года. Этот стальной шлем, богато украшенный золотой насечкой, исполнен очень качественно. По форме он отличается от стандартных русских шеломов – она ближе к цилиндроконической, которая чаще встречалась в XV веке. Коническая часть разделена на узкие сектора, украшенные орнаментировкой в турецком стиле. По венцу надпись: «Шлемъ Князя Ивана Василиевича Великого Князя сына Василия Ивановича господаря всея Руси самодержца». Сейчас он хранится в Королевском арсенале в Стокгольме, где впервые упоминается в 1663 году. По одной из легенд, шелом был захвачен поляками в Смутное время, а в ходе польско-шведской войны был вывезен в Швецию. Согласно другой версии, шелом был захвачен шведами в результате боя близ замка Лоде.

Шлем сына Грозного – Ивана Ивановича – был выкован до 1557 года, а хранится в Оружейной палате. Он сделан из железа, украшен чеканкой, насечкой золотом (но менее богато, чем шлем его отца). Сфероконическая форма шлема такая же, как и у шлемов простых русских воинов того времени, однако он маленького размера. Имеются отверстия для крепления кольчужной бармицы. По венцу – наведённая золотом надпись: «Повелением Благоверного и Христолюбивого Царя Великого Князя Иоанна Васильевича всея Руси Самодержца, сделан шлем сей благородному сыну его Царевичу Иоанну Иоанновичу, в четвёртое лето от рождения его, в царствующем граде Москве, в лето 7065 (1557), июня в 8 день».

Интересно также, что Фёдору Иоанновичу от короля Польши Сигизмунда III в 1591 году был поднесён шлем австрийской работы, избыточно украшенный рельефами. Этот шлем склёпан из двух половин и снабжён полями. Царский шлем использовался во время церемоний, его держал главный оруженосец – оружничий.

Резонансные процессы, возникающие в организме человека

Рассматриваемая тема книги связана с секретом фараонов (и богов) Египта. Этот секрет определяется состоянием их организма и оптимизацией процессов, и возможности изменять их состояние от задумчивого с решением глобальных проблем до боевых с повышенным тонусом и воздействием излучением от головного мозга на окружающих. Всё это возможно реализовать через резонансные системы в виде объемных корон особой формы и связанных с этим деталями. Однако такие резонансные системы невозможны без внешнего волнового воздействия. При равенстве внешней воздействующей звуковой частоты или её гармоники и моды с внутренними размерами настроенными на определенную частоту, происходит резонанс и только тогда возможно решение всех указанных задач. Итак, необходимо рассмотреть и анализировать эти внешние воздействия.

Перечень основных воздействий для возникновения резонансных процессов