Полная версия

Крымские курганы и пирамиды – тайны применения

Камера почти квадратная (2.48 х 2.73 м), в которую ведет широкий вход (1.19 м), устроенный в северо-запад. Впервые такое обследование вала было осуществлено Боспорской экспедицией в 1940 г. [41]. Обнаружен довольно длинный дромос, закрытым снаружи каменными плитами. Камера имеет уступчатое покрытие. С двух сторон – с северо-восточной и юго-западной – выдвинуто по пяти уступов. Промежуток между последними самыми верхними уступами, равный 0.60 м, перекрыт плитами, уложенными на оба противолежащих уступа. Первый уступ сделан на высоте 1.70 м от плитового пола. Наибольшая высота камеры 2.90 м. Юго-восточная стена глухая. В противоположной, северо-западной, стене, устроен входной проем. Вверху проем значительно уже, 0.95 м; это потому, что верхний ряд плит выдвинут с одной и другой сторон на 0.12 м. Указанные уступы тянутся на всем протяжении входного проема длиной 1.18 м. Наибольшая высота проема 1.89 м.

К входному проему пристроен дромос, его длина 3.15 м, высота 1.97 м, ширина 1.24— 1.31 м, вверху ширина меньше (1—1.09 м), поскольку здесь, как и во входном проеме, кладка верхнего ряда плит (с обеих сторон) сделана с напуском, образующим уступ. Потолок дромоса плоский, он состоит из четырех плит, боковые края которых покоятся на уступах, венчающих кладку стен.

Обычно уступы, образующие покрытие, сделаны только с двух сторон. Своеобразием данной камеры при сопоставлении его с другими аналогичными сооружениями, открытыми на Боспоре, является плоская форма перекрытия дромоса при наличии здесь лишь одного уступа в верхней части его вертикальных боковых стен.

Боспорские уступчатые склепы (четырехугольные в плане) по устройству перекрытий делятся на три группы: 1) уступы с двух сторон – наиболее простой конструктивный тип; 2) уступы с трех сторон; 3) уступы с четырех сторон. Последний тип в конструктивном отношении наиболее сложный, а в художественно-архитектурном отношении самый эффектный. Получившийся в результате такого устройства пирамидальный уступчатый купол придавал камере характер устремленного ввысь сооружения.

Дромос немного расширяется к юго-востоку, т. е. по направлению к камере.

Курганы с уступчатыми склепами близ Мирмекия [41]

Со 2 сентября по 13 октября 1874 г. исследователь Люценко описал 12 курганов, находящихся по левую сторону дороги, ведущей из Керчи в Еникале. Очевидно, место раскопок находилось сравнительно недалеко от городища Мирмекия. Во время указанных раскопок в двух курганах Люценко обнаружил курганы с камерами, содержащими уступчатые покрытия. Раскопки сопровождались открытием с западной стороны одного из курганов, средней величины, находящегося близ села Калафати, длиною 37 арш. (26,3 м), шириною 2 арш. (1.42 м) и вышиной внутри 27 арш. (19,2 м).

В южной части другого кургана, расположенного на некотором расстоянии к северо-западу от первого, Люценко открыл двойную камеру с призматическими сводами. Одна камера, с западной стороны, заключала в себе два ряда выпускных плит, а другая, с восточной – три ряда. Внутренние размеры этих камер были следующие: западная часть имела длину и ширину 1.86 м, высоту 1.82 м; восточная часть – 2.84 м, ширина 1.86 м, высота 1.82 м. Вход в камеру, устроенный с западной стороны, имел ширину и высоту 1.06 м, он был заложен плитой высотой 1.42 м, шириной 1.24 м.

Аналогичная камера была открыта тогда же в третьем по величине кургане, расположенном в той же местности. Камера отличалась наличием галереи-дромоса, который оказался засыпанным «доверху» землей.

Другие курганы [41]

1. Двойной курган, открыт в 30-х годах XIX в. Ашиком по дороге из Керчи к каменоломне в Аджимушкае. Этот курган не имеет дромоса. Обе камеры, следующие одна за другой по продольной оси, снабжены уступчатыми покрытиями, причем в каждой камере уступы выдвинуты, только с двух сторон. В первой камере три уступа, во второй – четыре.

2. Большой курган, открыт в 1860 г. на Юз-Обе. Здесь уступчатый дромос вводит в большую камеру, у которого уступы нависают с двух сторон. С каждой стороны по четыре уступа. Из этой камеры имеется ход в следующую, меньшую камеру.

3. Курган Б. Близнецы, раскопан в 1864 г. По описанию, составленному производившим эти раскопки И. Е. Забелиным, следует, что к камере вел открытый, состоящий из двух стен дромос длиной 2.84 м, шириной 2.48 м. Сама камера, около 5 аршин в квадрате и около 5 аршин вышины (3,6 м), имела уступчатое покрытие. Уступы были только с двух сторон.

4. Третья камера в кургане Б. Близнецы, открыта в 1865 г. С двух сторон в камере выступают по четыре уступа, самые нижние уступы имеют косые срезы. Имеется короткий открытый дромос.

5. Камера второго Тарасовского кургана, исследована В. Г. Тизенгаузеном в 1883 г. близ Николаевской станицы в районе Анапы. Короткий с плоским покрытием дромос подводит к камере, представляющей собой в плане вытянутый по главной оси четырехугольник; с двух сторон выдвинуто по три уступа, образующих покрытие, замкнутое плитами, лежащими на верхних уступах.

6. Камера на Юз-Обе, раскопана И. П. Кивокурцевым в 1940 г.; она была разграблена, частично разрушена, без дромоса. Во время раскопок найдено несколько золотых бляшек. В камере было по четыре уступа с двух сторон.

7. Камера с открытым дромосом обнаружена при срытии кургана близ Тиритаки в 1950 году. Обе продольные стороны камеры имеют по два выступа.

8. Тобечикский курган, открытый в 1951 г. и рассмотренный выше. Наиболее близкой ему аналогией является Второй Тарасовский курган.

9. Курган, открытый в 1955 г. на расстоянии 1.39 км к юго-востоку от Царского кургана. Он не имеет дромоса. В камере по четыре уступа с двух сторон. Оригинальной особенностью является то, что его камера образована не кладкой из плит, а вырублена в скале; основание для перекрытий выровнено плитами, уступчатое перекрытие сложено, как обычно, из тесаных плит.

Вторая группа курганов, имеющих уступчатые покрытия с трех сторон, известна нам па весьма ограниченному числу созданных памятников [41]

1. Камера, использованная в качестве склепа, открытая в 1859 г. в одном из курганов Юз-Обы. Она не имеет дромоса. От боковых (продольных) стен и от одной узкой стены, расположенной против входа, выдвинуто по три уступа; нижний уступ имеет наклонно-срезанную нижнюю сторону.

2. Малая камера, открытая в 1860 г. на Юз-Обе. С трех сторон камеры выдвинуто по два уступа, имеющих срезы, вследствие чего каждый уступ имеет три грани.

В третью группу входят курганы, у которых уступчатое покрытие камеры имеет наиболее развитый характер, они выдвинуты с четырех сторон.

1. Камера знаменитого кургана Куль-Оба, расследованного в 1830 г. Почти квадратная камера покрыта пирамидальным сводом, состоящим из семи уступов. Короткий крытый дромос со сводом из четырех уступов пристроен не к средней части северной стены, а несколько сдвинут к западу, в результате входной проем ориентирован не на центр склепа, а направлен на боковую западную его часть.

2. По-видимому, аналогичную Куль-Обе конструкцию имел также курган Патиниотти, открытый случайно местным жителем в конце 1820 г. и окончательно опустошенный матросами гребной флотилии в январе 1821 г. Судя по описанию, курган был того же типа, что и Куль-Обы.

3. В кургане, находящимся на территории Керченского городского сада и раскопанный Ашиком в 30-х годах прошлого столетия. Камера имеет вид вытянутого по продольной оси прямоугольника, покрыта пирамидальным сводом в четыре уступа. Дромос очень длинный (почти 15 м) и, судя по изданным чертежам и описанию, открытый: он образован двумя параллельно расположенными стенами, отстоящими одна от другой на 1.42 м, без покрытия.

4. Мелек-Чесменский кургана, описанный выше. Это самое совершенное в техническом и художественном отношении сооружение данного типа. Длинный дромос с уступчатым покрытием мастерски соединен с квадратной камерой, которая перекрыта пирамидальным сводом: с каждой стороны выдвинуто по 7 уступов. Здесь мы сталкиваемся с любопытным фактом сочетания архаичной конструктивной формы (уступчатые покрытия дромоса и камеры), не свойственной греческой архитектуре, с ордерной системой наружного оформления входа.

5. Вторая камера в кургане Б. Близнецы, раскопанная в 1864 г. Люценко, имеет роспись. В него ведет дромос, устроенный очень оригинально. Обе стены галереи имеют по три уступа, которые служат основанием для трех каменных брусьев, уложенных с интервалами поперек коридора; поверх них сделан плоский настил из плит. Самые нижние уступы обеих сторон дромоса профилированы и расположены в виде карниза, под ним проходит фриз, написанный красками прямо по каменной кладке. В конце дромоса вход в камеру ограничен двумя пилястрами с профилированными капителями, которые украшены картинами. Квадратная в плане камера имеет пирамидальный свод; с четырех сторон выдвинуто по шесть уступов, причем нижний уступ, как и в дромосе, профилирован. Под ним проходит расписной фриз. В плане этот уступ образует восьмиугольник, а не четырехугольник, как обычно. Предпоследний уступ оформлен так, что он внешним краем образует круг. Следующий ряд кладки сделан обычным способом по четырем сторонам. Отверстие в центре свода заложено плоской плитой, на которой нарисована голова Деметры.

6. Первый Тарасовский курган, раскопанном в районе Анапы в 1883 г. В. Г. Тизенгаузеном. Он открыт в разграбленном состоянии. Открытый широкий дромос ведет к парадно оформленному порталу. Первым является небольшое помещение с плоским перекрытием. Из него вход ведет в камеру; этот внутренний вход, как и наружный, ограничен двумя антами. Сама камера имеет вид продолговатого помещения, покрытого пирамидальным сводом из шести уступов, выдвинутых над каждой стеной.

7. Третий Тарасовский курган. Он также открыт в 1883 г. В. Г. Тизенгаузеном и тоже оказался без вещей вследствие разграбления. Открытый дромос с низкими стенами, как и в первом кургане, подводит к входу, обрамленному антами, пролет между которыми перекрыт карнизом. Над ним видно отверстие, образуемое уступчатым покрытием помещения перед камерой, напоминающей в сечении треугольник. Камера вытянута по продольной оси, покрыта пирамидальным сводом, состоящим из четырех уступов, которые имеют наклонные лицевые грани.

Любопытно, что облик Золотого кургана с его циклопической наружной облицовкой ассоциировался у Гёрца с египетскими пирамидами. Золотой курган никогда не был простою земляною насыпью, но совершенной постройкой из камня, подобно пирамидам близ деревни Джизе, только с той разницей, что пространство между камерой и наружной стеной не было, как в Египте, сложено из тесаного камня. Далее, под внешним видом египетской пирамиды в Золотом кургане скрывалась камера, построенная на совершенно ином принципе, который встречается в Греции в Атрея и других подобного рода зданиях.

Гёрцу казалось наиболее вероятным, что греки, переселившиеся на Боспор, перенесли из Лидии опыт сооружения курганов с камерами. По мнению Гёрца, «из собственной Греции эта система построения сводов не могла быть перенесена, потому что в эпоху основания Пантикапея она там была уже совершенно оставлена, забыта и давно уже вышла из употребления».

Рассуждения Гёрца очень показательны. В них отчетливо выступает мысль о необходимости искать истоки архитектуры Боспорских курганов с камерами с уступчатыми покрытиями. Гёрц верно подметил, что Боспорские уступчатые камеры, особенно такие, как камера Царского кургана, свидетельствуют о высокоразвитом архитектурном искусстве, которое предполагает достаточно длительный и многосторонний опыт строительства подобного рода сооружений. Поскольку в местности не прослеживается эволюция развития, поэтому можно сделать вывод о строительстве уступчатых камер Боспора с использованием определенных традиций, которые где-то ранее, вне Боспора, прошли свой путь развития.

Высказывается мнение, что Таманский полуостров гораздо беднее в отношении строительного камня. Это не могло не сказаться и на архитектуре. Курганных каменных камер на территории Таманского полуострова известно неизмеримо меньше, нежели на Керченском полуострове, особенно непосредственно в районе Керчи.

Мнение автора. Дело не только в близости сырья. Достаточно вспомнить египетские пирамиды, для которых материалы доставлялись издалека. Дело еще в местах расположения, наличии тектонических разломов и линий силы, например, линий Русской энергетической сетки.

1.5. Сравнение с зарубежными курганами

Принято считать, что греческие курганы исследованы лучше других, тем более, что там работал сам Г. Шлиман (предполагаемый первооткрыватель Трои) [8, 21].

Греческий курган Атрея в Микенах – один из самых известных в мире. Внешне он похож на Царский курган.

Другой похожий полуразрушенный курган в Микенах расположен в Агоре.

Рис. 14. Атрея, Микены. Так называемая гробница Агамемнона [8,21]

Рис. 15. Микены, Агора [8]

Интересен курган Уэйлендз-Смайти (Wayland’s Smithy), построенный около 2800 г. до н.э., который находится в Беркшире (Berkshire), графстве на юге Англии [14]. Это длинный земляной курган с выложенным из камня 6-и метровым коридором, который заканчивается крестообразной камерой.

Ещё одним примером построенного в древности сооружения является мегалитический комплекс Ньюгрейндж (Newgrange), который находится в Ирландии, в 40 км к северу от Дублина. Данный комплекс представляет собой большой курган высотой 13,5 метров и диаметром 85 метров, внутри которого находится выложенный из камней длинный 19-ти метровый коридор, который заканчивается крестообразной камерой со ступенчатым сводом. Основу камеры составляют вертикально поставленные каменные монолиты весом от 20 до 40 тонн.

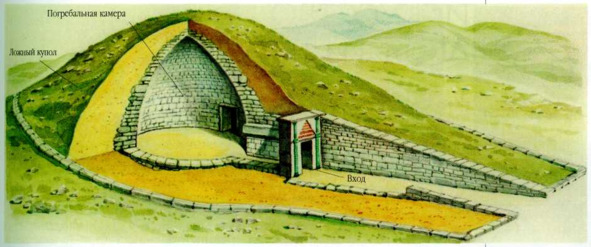

Пример кургана в Болгарии, с. Мезек, г. Свиленград.

Координаты: Широта: 41°44'5.87"N Долгота: 26° 6'6.41"E.

Это один из уникальных случаев, когда в таких сооружениях были найдены захоронения. Гробница была открыта случайно местными жителями в 1931 г. Это самая большая и одна из наиболее интересных и внушительных купольных камер микенского типа во Фракии.

Она целиком сохранилась в своем оригинальном виде. Исследована усыпальница была профессором Богданом Филовым – видным болгарским археологом и политиком, премьер-министром Болгарии в двух правительствах в период 1940—1943 гг. В гробнице были найдены захоронения, золотые украшения, статуэтки, предметы обихода.

Захоронения датированы IV веком до нашей эры.

Структура имеет типичный вид каменного широкополосного приёмника [25]. Общая длина превышает 30 метров.

Купол сложен из качественно обработанного камня.

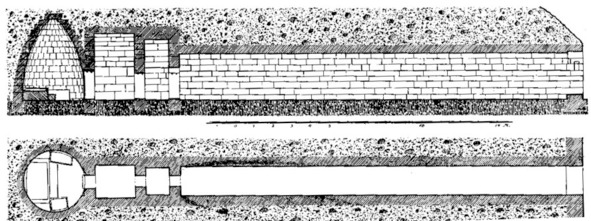

Рис. 16. Чертеж камеры и дромоса в Мезеке [25]

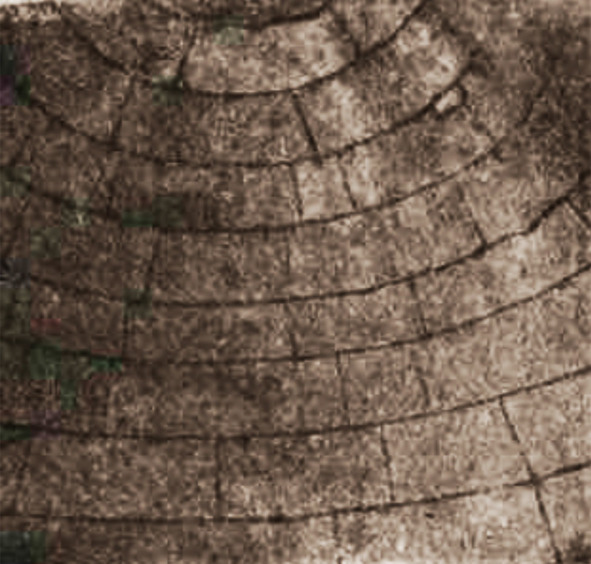

Рис. 17. Купол камеры кургана в Мезеке [25]

В куполе есть полнотелый прямоугольный каменный резонатор и два симметричных регулировочных колодца.

2. Расчеты резонансных частот

Можно много говорить об исторической ценности сооружений курганов разных стран. Однако ученые считают еще более важным их техническое назначение. Это назначение определяется, в первую очередь, диапазоном резонансных частот.

При этом резонансы возможны в трех местах:

– в воздушных объемах (резонаторах) камер,

– в каменных объемах камер и подводящих коридорах (дромосах);

– совершенно недооценены резонансы в саркофагах курганов, которые почти везде разрушены.

Следует отметить, что резонансы не возникают сами по себе, а для их формирования необходимо внешнее воздействие. Возможные различные источники внешнего воздействия:

– это может быть звуковой или электромагнитный сигнал от соседних камер курганов, дольменов или пирамид,

– это может быть воздействие резонансных частот Шумана, образуемых между ионосферой и Землей,

– это может быть сейсмический сигнал от процессов, происходящих внутри планеты;

– не исключены воздействия излучений из космоса,

– не исключено воздействие электромагнитных волн от пирамид Египта,

– в принципе, возможно воздействие ветра.

Чем ближе частоты воздействующего сигнала к внутренним частотным свойствам строений курганов и дольменов, тем больше амплитуда возникающего резонанса. Этот факт известен как процесс резонанса и совпадение частоты внешнего воздействия с частотой внутренней. При этом амплитуда сигналов пропорциональна добротности.

Иногда пишут только о звуковом воздействии, иногда только об электромагнитном. В составе резонансных камер и объемов мегалитических сооружений всегда имеются кварцесодержащие материалы, поэтому в процессе пьезоэффектов, формируются звуковые волны, ультразвуковые волны и сопровождающие их электромагнитные волны. При этом частотные характеристики, в большей степени сохраняются.

Проведено изучение акустических особенностей различных древних сооружений на территории Великобритании и Ирландии, в том числе кургана Уэйлендз-Смайти и мегалитического комплекса Ньюгрейндж. Исследования проводились группой PEAR (Princeton Engineering Abnormalities Research) под руководством профессора Принстонского Университета Роберта Дж. Яна (Robert G. Jahn).

С этой целью внутри исследуемых сооружений устанавливались громкоговорители, через которые излучался звук разной высоты. При этом подбиралась частота наибольшей интенсивности звуковых вибраций и наиболее громкого звучания. В результате оказалось, что во всех шести исследуемых древних сооружениях, несмотря на то, что они значительно отличались размерами, формой и строительными материалами, во внутренних помещениях отмечался устойчивый сильный резонанс на частотах между 95 Гц и 120 Гц.

Обращает на себя внимание близость полученных резонансных частот помещений в исследуемых сооружениях к частоте 110 Гц, кратной или являющейся октавной для частоты 440,4 Гц на уровне большой октавы (110,1 Гц). Частоту 440,4 Гц иногда называют главной, жизненной. Имеющиеся отклонения могут быть объяснены тем, что помещения в данных сооружениях выложены из необработанных камней, что препятствует достижению требуемой точности.

Ещё одним примером из числа сохранившихся до наших дней древних сооружений является подземный храм Гипогей Хал-Сафлиени на острове Мальта (Hal-Saflieni Hypogeum), возраст которого оценивается примерно в 5—6 тысяч лет. На втором подземном уровне данного храма находится «Палата Оракула» (The Oracle Room) с маленькой овальной нишей, расположенной на высоте лица. При произнесении в неё слов низким мужским голосом, звуки начинают резонировать сильным эхом по всему помещению храма. При проведении акустических исследований мальтийским композитором Рубеном Зарой (Ruben Zahra) совместно с исследовательской группой из Италии было установлено, что звук в Палате Оракула резонирует на частоте 110 Гц. Обращает на себя внимание её практически полное совпадение с октавным образом частоты, соответствующей Золотой пропорции на уровне большой октавы (110,1 Гц).

Достижение столь высокой точности стало возможным благодаря умелому проектированию самого помещения с целью достижения заданных акустических свойств.

Ученые определили, что при воздействии звуковой вибрации с частотой 110 Гц происходит резкое изменение характера активности в коре головного мозга. Частота 110 Гц и производная (октавная) 440,4 Гц отвечают за эмоциональность и творчество, за настроение, и даже на социальное поведение. Если же воздействовать звуковой вибрацией на других частотах, например, на частоте 90 Гц или 130 Гц, то подобные резкие изменения в активности головного мозга не отмечаются.

В мегалитических сооружениях, кроме звукового диапазона частот от 1 Гц до 110 Гц, зарегистрирован еще и ультразвуковой диапазон. Например, в Боснии зарегистрирован над пирамидой сигнал в

28 кГц. Ультразвуковой диапазон важен для лечебного воздействия на человека и для связи. Формирование этого диапазона также связано с процессами преобразования в материалах курганов, дольменов и пирамид. В дольменах зарегистрированы В. Марковиным зарегистрированы звуковые волны от 1,83 кГц до 2,54 кГц.

Отдельно следует остановиться на усилении и формировании звуковых частот, совпадающих с частотами сейсмического сигнала в диапазоне от 1 Гц до 100 Гц. В процессе интерференции фаза частоты в камере кургана, дольмена или пирамиды, может изменяться на 180 градусов. Тогда сформированный и усиленный по амплитуде сигнал в процессе интерференции вычитается из сейсмически опасного сигнала аналогичной частоты. Это приводит к частичному или полному подавлению землетрясений и катастроф. Степень этого воздействия зависит от величины амплитуды усиленного звукового сигнала. Расчеты по этому воздействию будут проведены в гл. 7.

2.1. Особенности конструкции камеры Царского кургана с вводом (дромосом)

На рис. 3 и рис. 18 изображено внутреннее строение камеры Царского кургана [41].

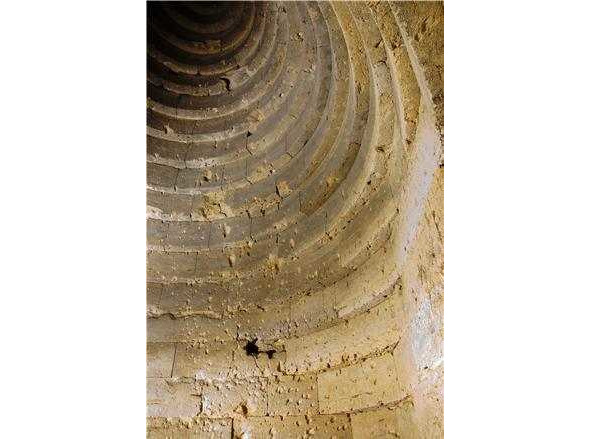

Конструкция купола позволяет резонировать на 12 различных частотах. Длина окружности колец должны быть кратны длине принимаемой звуковой волны [41]. К камере ведет входное удлиненное устройство, называемое дромосом. Его длина составляет 36 м, ширина у входа в склеп 2.90 м, в средней части 2.59 м, в самом склепе 2.70 м. Начальная часть дромоса имеет длину около 17 м, она открытая, состоит только из вертикальных боковых стен.

Рис. 18. Вид на купол, состоящий из набора каменных колец [41]

Следующая далее часть дромоса протяженностью 19.50 м перекрыта уступчатым «сводом», замкнутым на высоте 7.50 м от земляного пола настилом из плоских плит. С обеих сторон дромоса, начиная с уровня 3.15 м, последовательно выступают 11 рядов кладки, каждый из которых выдвинут вперед на 0.10—0.11 м. Промежуток между двумя самыми верхними выступами 0.32 м. Кладка выполнена насухо из отлично обработанных плит, снабженных рустами, причем на каждой плите руст охвачен гладкими дорожками со всех четырех сторон. Однако не все плиты облицовки стен дромоса имеют русты. По мере приближения уступчатых покрытий к стене камеры, кладка плит с рустами заменяется гладкими плитами. В самом верхнем (11-м) ряду кладки «свода» только две-три последние плиты (перед указанной стеной) гладкие, ниже – уже четыре плиты такие, еще ниже протяженность гладкой кладки увеличена. Следует заметить, что наиболее четко этот переход от рустованной кладки к гладкой кладке применен, на юго-восточной стене. Здесь на расстоянии 6.95 м от склепа на первом выступе начинается кладка из гладких плит. В каждом следующем вышележащем ряду кладка из плит без рустов начинается все ближе и ближе к камере. В 11-м ряду начало такой кладки отделено от склепа расстоянием всего 2.30 м. Правда, в гладкую кладку первого и второго рядов попало по одной плите с рустами, но это не снимает самого замысла – дать соответствующий спокойный переход от кладки перекрытий к глади стены склепа, замыкающей дромос в его северо-восточном конце.

По мнению исследователей, кладка стен дромоса из гладких плит применена потому, что здесь должна была находиться стена, которая, запирала вход в дромос. Как известно, такая стена, закрывавшая дромос, была обнаружена Ашиком.

Согласно обмерам Шмакова, вход в склеп имел ширину, равную почти 2 м, т. е. он был гораздо шире, чем теперь, когда пролет входного отверстия равен 1.44 м. Стало быть, при замене древней поврежденной кладки новыми плитами вход сузили на 0.56 м. Дело этим не ограничилось. Сужение проема имело своим результатом искажение общего силуэта, присущего проему, поскольку при перекладке притолок подверглись уничтожению оба нижних уступа из числа трех, имевшихся с каждой стороны. После «реставрации» осталось только по два уступа.

Итак, в древности из дромоса в склеп вел проем шириной 2 м, завершавшийся уступчатым перекрытием, в котором с обеих сторон было по три уступа. Длина входного проема 1,16 м.

Ось камеры повернута по отношению к оси дромоса влево, – такой факт, впервые зафиксирован архитектором А. И. Каплуном.

Позже это обстоятельство не только подтверждено, но и уточнено. Ось камеры отклоняется от оси дромоса на 3°05».

Камера почти квадратная: ее длина по центральной оси 4.39 м, ширина 4.23—4.25 м. Покрыта она коническим уступчатым куполом. Вся кладка выполнена из гладких плит без рустов. Начиная с 5-го ряда кладки, в углах камеры сделаны диагональные, слегка вогнутые выступы, которые, постепенно все более выдвигаясь вперед, образуют ступенчатые пандативы, необходимые для перехода к круглому основанию уступчато-конического купола. На уровне 10-го ряда кладка образует правильный круг, являющийся началом купола. Последний состоит из 12 кольцевидных уступчатых рядов кладки последовательно уменьшающегося диаметра и одной большой плиты, замыкающей центральное отверстие вершины купола, имеющее в поперечнике 0.83 м; высота камеры от каменного пола (настил – новый, на месте разрушенного древнего) до высшей точки купола 8.84 м.