Полная версия

Экономическая программа для оппозиции. Руководителю страны

Если бы не российская любовь вести натуральное хозяйство, то мы смогли бы производить конкурентоспособную продукцию, позволяющую нам иметь достаточно средств для помощи слабым и старым, которые вынуждены сегодня рассчитывать только на самих себя – без собственной картошки они просто погибнут.

О приверженности наших руководителей вести натуральное хозяйство говорит и мой опыт работы консультантом. Обращаясь к руководителю предприятия с предложением помочь ему увеличить сбыт продукции, я часто слышу ответ, что на предприятии этим вопросом уже занимается отдел маркетинга.

Нетрудно догадаться, почему на Западе люди живут лучше. Там каждый занимается своим делом и поэтому делает его хорошо. Для разработки оригинального дизайна привлекают специалистов в области дизайна, для выявления у предприятия новых возможностей на рынке приглашают консультанта со стороны.

Цивилизованный рынок – это, в первую очередь, глубокое разделение труда, а уж потом все остальное.

ПОЛИТИКА В РОССИИ – ВЕЩЬ СЕЗОННАЯ

Недолго осталось до того момента, когда в майские праздники весь советский народ («уважаемые россияне») снова рванет копать свои сады и огороды. К 15 мая по загару на шее легко определить, у кого уже есть сад, а кто о нем еще только мечтает.

Поесть свих экологически чистых огурчиков, яблочек – это ли не истинное счастье? (Пишу так, потому что сам имею 5 соток).

Выходные мы проводим в садах, а осенью копаем корнеплоды. При этом наши женщины все лето и осень возятся с заготовками, чтобы было с чем поесть любимое русское блюдо – картошку, которую многие из нас также вырастили сами.

Ну, а ближе к зиме у наших людей снова появится интерес к статьям политологов, которые вот уже более десяти лет ищут по Руси и за ее пределами того, кто во всем виноват. Так и живем, не ведая.

Да, действительно, следует констатировать, что «курс рыночных реформ» пока неизменен и в этом виноваты… мы сами.

Любозн. гендир. – Раз ты такой умный и знаешь кто виноват, скажи, а как ты относишься к импортозамещению?

Автор – Термин «импортозамещение» напоминает мне слова проф. Преображенского из «Собачьего сердца» М. Булгакова по поводу контрреволюции, который задавался вопросом — «Абсолютно не известно, что под ним (этим словом – В.Т.) скрывается?»

Как ты уже понял, я, как и проф. Преображенский, за разделение труда. Но с двумя оговорками:

1. Разделение труда требует постановки научного менеджмента – координации работы узких специалистов, а менеджменту (как и, например, «врачеванию», нужно учиться).

2. А второе – это, например, учет продовольственной безопасности и т. п.

2. Что делать?6

Фото по ссылке – komnata.ru

Сны Веры Павловны

Действующие лица: Верочка, Вера Павловна – главная героиня известного романа ХIХ века. Стремлением к независимости может служить современным идеалом для любой подруги «нового русского». Ей постоянно снятся странные сны, четыре из которых изобразил Н.Г.Чернышевский, человек, посвятивший жизнь борьбе за демократию, мало представлявший себе, что демократия представляет собой в реальной действительности. Муж Веры Павловны, Лопухов – мужчина без комплексов, ушел красиво, когда оказался третьим лишним. Остальные персонажи – герои романа Чернышевского «Что делать?»

Первый сон Верочки

И снится Верочке сон.Снится ей что она входит в класс, и там за партами сидят чиновники и «новые русские». И все они нетерпеливо ерзают за партами – так им хочется учиться. Чиновникам Верочка стала читать курс гражданского и уголовного права, а «новых русских» она направила к Лопухову слушать начала психологии – первую часть обзорного курса по маркетингу.А уже через год обучения каждому чиновнику дали значок «Прошел начальный курс», а «новым русским» разрешили заниматься несложными коммерческими операциями.Для начала приведу пример из своей практики. В силу обстоятельств я оказался втянутым в один судебный процесс, связанный с вопросом о долевой собственности (к слову, все ТОО и ООО – это долевая собственность).

Так получилось, что многие нижегородские судьи, работающие давно, получили юридическое образование заочно. Не минуло это и судью, которая в течение полутора лет пыталась разобраться, что такое долевая собственность, и как осуществить выдел этой собственности владельцам этих долей. Разбиралась, разбиралась, да так и… не разобралась. Действительно, воробей – это соловей, закончивший консерваторию заочно.

Говорят, что наши судьи «зашиваются», так много стало рассматриваться в судах дел, особенно по разным ЧИФам и банкам. У меня же сложилось другое мнение – дел много потому, что многие судьи (не все, конечно), «благодаря» заочной системе юридического образования, допускают грубые ошибки в области материального и процессуального права. В результате, решения судов отменяются, судебные дела накапливаются. (Это как пример с фирмой, выпускающей продукцию плохого качества с пожизненной гарантией: ясно, что когда-то работники фирмы не справятся с устранением брака). Я имею право это сказать – в моем деле, длящимся уже четыре года, участвовало по крайней мере 4 судьи из не самого худшего суда нашего центрального района. Материалов достаточно, чтобы против судьи, которая так и не разобралась в сущности долевой собственности, завести уголовное дело по Ст.293 УК РФ – Халатность. Её же, несмотря на мои многочисленные жалобы в прокуратуру города и района, в течение ряда лет (наверняка и до сих пор) привлекали для работы… в коллегии по аттестации на соответствие других судей. Это грамотность судьи, а как вы думаете, насколько юридически грамотны чиновники, не получившие юридическое образование.

Второй сон Веры Павловны

И вот Вера Павловна засыпает, и снится Вере Павловне сон.Город, и по городу ходит муж, то есть миленький, и Алексей Петрович. И миленький говорит: «Вы интересуетесь знать, Алексей Петрович, почему, изучая одни и те же книги в нашем учебном заведении, студенты знают больше, чем в других институтах. Так вот, по каждому направлению науки, которое изучают наши студенты, определяется «критическая масса знаний», мы её называем условно «чистая грязь». Наша система обучения построена таким образом, чтобы количество «чистой грязи» с каждым годом прибывало (мы говорим – «прилипало»). При этом у нас и студенты и преподаватели одинаково получают зарплату. Не стипендию, заметьте, а заработную плату. И те и другие знают, что участвуют в создании продукта, который называется «знания». Качество произведенного продукта зависит от работы и студентов и преподавателей, поэтому и те и другие одинаково отвечают за то, какого качества получаются знания.В других же институтах производится «грязь гнилая». Фактически цель там каждого преподавателя – поскорее отделаться от студентов, а у студентов – как-нибудь сдать кучу экзаменов по предметам, слабо связанных друг с другом. Поскольку системности в изучении курсов нет, критическая масса знаний не набирается, эта «гнилая грязь» засыхает, а потом и вообще разносится по ветру.Как учат «У нас» и «У них», или поэма о технологии

У нас прекрасная система образования, великолепные научные школы, наши космические корабли первыми вышли в космос ….

Остановимся на первом тезисе, об образовании.

Технология «у нас»

Я читаю экономические курсы на отделении международного бизнеса ИНЯЗА. Читаю, по отзывам, не хуже других. Вот моя технология обучения.

Чтобы прочитать полуторачасовую лекцию, мне приходится «перелопатить» 120—150 страниц печатного текста из разных источников, на подготовку одной лекции у меня уходит около 8 часов чистого времени. В результате, получается лекция объемом около 15 страниц. После прослушивания лекции у студентов остается в тетрадях 4—5 страничек рукописного текста. А на экзамене студенты «выдают» уже… полстранички.

Технология «у них»

Работая в ИНЯЗА, у меня имеется возможность иногда вместе со студентами слушать курсы западных преподавателей и специалистов.

На первом этапе работы преподаватели экономических дисциплин выдают каждому студенту объем литературы иногда до 80 страниц, который студенты должны проработать к следующему занятию. А на занятии со студентами уточняются основные положения изученного самостоятельно материала, или решаются задачи на его закрепление. При этом обязательно выдается новый материала для работы с ним дома.

После сравнения методов обучения, я пришел к печальному выводу, что мы первыми запустили космический аппарат с человеком на борту скорее вопреки нашей системе образования.

Как-то, один директор спросил меня, если в России нет технологии, то как объяснить что у нас столько достижений в самых разных сферах? Я подумал про себя, что действительно мы всех обгоняем, когда что-то делаем в одном экземпляре. Один – это опытный образец, а два – это уже технология. У нас, пока, все в одном экземпляре…

Третий сон Веры Павловны

И снится Вере Павловне сон. Что идет в правительстве совещание, И на этом совещании решается вопрос – «Что делать?» И решают правители, что нужно делать то, что мы умеем делать, и поддерживать это. Совещаются правители и догадываются вдруг, что умеем мы делать… кино. То самое кино, что у нас в таком загоне. А «не умеем делать» … нефть, при добыче которой столько всего разрушается и загрязняется. И приходит на совещание правительства сам Борис Николаевич и, послушав правителей, говорит им: «Умные, оказывается, у меня помощники. И вообще, понимаешь, не пора ли разобраться, в чем России быть первой, а где пусть и другие впереди окажутся. Нехай работает на русский люд закон разделения труда, в данном случае на международном уровне, воспетый классиками марксизма, тьфу ты, классиками политэкономии – Адамом Смитом и Давидом Рикардо». На том и порешили – выделять средства там, где у нас действительно есть шанс победить на мировом рынке.Сон в руку, Вера Павловна! Действительно, кино мы не просто умеем делать, а есть много факторов, имеющих стратегическое значение по мнению известного специалиста Майкла Портера, способствующих тому, чтобы кино у нас стало конкурентоспособным:

– и потребитель-то у нас привередливый, не будет смотреть халтуру;

– и специалистов для постановки киношедевров у нас готовят не «тяп-ляп», многие из них прошли театральную школу;

– и конкуренция на нашем рынке высокая – есть с кем соревноваться – американцы захватили весь рынок;

– и, к удивлению, даже система кинотеатров до сих пор сохранилась.

В чем же дело? Почему нет баснословных прибылей? Задремала снова Вера Павловна и вот что узнала в конце третьего сна:

«Пришли к выводу Члены правительства, что для продвижения российского кино не спонсоры западные нужны, а маломальская поддержка российской киноиндустрии со стороны государства – если пригласить наших же, недавно оперившихся консультантов по стратегическому маркетингу, они „раскрутят“ русское кино так, что от американцев одни перья останутся.»

Что делать не надо

Последний сон Веры Павловны

И снится Вере Павловне четвертый сон. Что приходит к ней Директор и спрашивает: «А что мне делать не следует?» А Вера Павловна отвечает: «Если я скажу, от этого ничего не изменится. Скажи сам, что делать не надо.» И отвечает Директор: «Думаю, что не следует мне заниматься сразу многими вещами, а следует сосредоточиться на чем-то одном. Да так сосредоточиться, чтобы это дело выходило лучше, чем у других». «А чем ты занимаешься?» – спрашивает Вера Павловна. «Наша фабрика мебель делает. Да все торопимся. Делаем как при плановом хозяйстве – дерево используем сырое, у покупателей наша мебель трещит со временем. В мягкой мебели используем поролон, который проминается через год, а даем мы гарантию как раз на этот год. Все что произвели стараемся сбыть, не думая о том, чтобы покупатель снова к нам пришел. А те, кто сырье нам поставляет, работает еще хуже нас. Вот вместе и тонем.»«А как же „новые русские“?» – спрашивает Вера Павловна. «Да какие они „новые“, это про них журналисты напридумывали, что они новые. На самом деле они все старые, в том смысле, что это ребята с моей фабрики. Кто из них производством мебели занялся, те такую же халтуру делают, что и я. А кто иностранное продает, так те такие же продавцы, как я производитель. Ведь вежливое обращение продавцов, что у них в магазинах работают, это еще не есть качественная продажа. Продавать учиться надо. Им пока все с рук, так как у них конкуренты вроде них самих – необученные. Мне же тяжелее, мои конкуренты – итальянские да немецкие производители, не нашим чета. А мы все ждем, что может как-то „рассосется“, как раньше было, ну, например, с той же госприемкой. … Половину народа с фабрики ушло, видать уже не рассосется.»Вера Павловна улыбнулась и… проснулась.Правительство у нас замечательное, молодое, да энергичное. Того и гляди, всех нас работать заставит. И думающее главное. Все думает, а что нам делать? А что, если бы силы нашего правительства действительно направить на решение другой – противоположной задачи. Пускай подумают, а что нам следует… не делать? Ведь если, по большому счету, разобраться, что нам делать не надо, то может на самом деле ясность наступит – то что останется, то и делать. «Эх, кабы мне в правительство, да подсказать им, что не туды движемся». Например, не надо было пересаживать чиновников на российские машины. Ух ты, сколько времени появится у молодого вице-премьера в этом случае, поскольку меньше внимания придется уделять этой неразрешимой проблеме. Глядишь, и об образовании вспомнят – одной из прибыльных сфер 21 века (это по оценкам Римского Клуба). А то, может, придет понимание, что сильно пьющий русский человек – это не источник дохода государства, а реальное уменьшение валового внутреннего продукта.

Я спрашивал у немцев, французов, американцев, англичан: австрийцев и даже у японцев – с чем ассоциируется у них Россия? Все отвечали одно и тоже – с пьянством, не с русской водкой, а именно с пьянством.

А если мы перестанем пить, то ЧТО НАМ ОСТАНЕТСЯ ДЕЛАТЬ? – УЧИТЬСЯ.

Любозн. гендир. – Что-то я не очень понял? У нас же уже более 20 лет учат тому же менеджменту, разве не успешно?

Автор – Вполне успешно. Управленческое образование в нашей стране – это нормальный бизнес. И как положено бизнесу, он имеет своей целью получение прибыли (ну, или соблюдение бюджета, если мы говорим про обучение за государственный счет). Точка. На развитии страны это, по моим наблюдениям, пока никак не отразилось. А вот «почему?» – об этом мы поговорим в главе, которая называется «Пять «почему?»

3. С чего начать?

Маркетинг Церкви

Итак, пункт номер один…

Маркетинг Церкви

Где бы найти в России реальный пример, когда организация, пользуясь современной теорией маркетинга, достигла невиданных результатов или хотя бы смогла успешно функционировать длительная время.

Все чаще с самых разных трибун приходится слышать, что ответ на вопрос «С чего начать?» лежит в возвращении к Богу.

Поставим вопрос уже — с чего следует начать предпринимателю, если он намерен поставить у себя современную систему маркетинга.

Я предлагаю начать с изучения опыта… Церкви, «спрос» на услуги которой не уменьшается в течение многих сотен лет. Говорят, что религия заботится о нашей душе. А душой у нас занимается еще и психология. Может быть разгадка лежит в психологических особенностях человеческого поведения?

Посмотрим более внимательно на этот опыт тысячилетий

Марксизм и религия

До недавних пор считалось, что ошибки могут быть у кого угодно, но только не у Маркса или Ленина. Фактически и марксистское и ленинское учения канонизировали. Именно в этом, как мне кажется, близость православия и «социалистических идей», которые продолжают проповедовать сторонники Зюганова.

После начала перехода к рыночным преобразованиям не только ликвидировали кафедры КПСС, но повсюду произошла смена вывесок – кафедры «Политической экономии», например, были переименованы в кафедры «Экономики», «Экономических теорий» и т. п. В то время, как сами преподаватели прекрасно знали, что термин «Политическая экономия» был введен не Марксом, а Антуаном Монкретьеном, представителем меркантилизма.

На смену коммунистической вере вновь приходит вера православная. Все чаще можно встретить высказывания: «Православие спасет Россию». Воссоздаются центры православия и духовной культуры, появляются воскресные школы и т. п. Ничего плохого в этом нет, однако настораживает тот факт, что все реже в последнее время встречаются критические публикации по части религии. Русские люди быстро осознали смену идеологии. Раньше нельзя было критиковать Маркса, теперь остерегаются критически высказываться в отношении религии. Что изменилось в России? Только вера…

Психология и религия

Век техники: научно-техническая революция свершилась, набирает силу информационная революция.

Мы уже перестали следить за космическими полетами, они стали обыденными. Тем более удивительно, на фоне открытий 20 века, что практически не меняя своих основ, уверенной поступью в век грядущий входит религия, в частности христианство, которому весь мир уже отметил начало второго тысячелетия.

Сегодня меньшее удивление вызывает тот факт, что ЭВМ стали умещаться в дипломат (а некоторые экземпляры даже в карман пиджака). Большей загадкой выглядит то, что в век высоких технологий, когда в Дедов Морозов перестали верить даже самые маленькие, религия, являющаяся по мнению классиков марксизма «искаженным отражением реального мира», имеет огромную паству.

70 лет борьбы Советской власти с «религиозным опиумом» пошли на смарку – церкви восстанавливаются и строятся новые.

Сегодня борьба за души идет не между верующими и атеистами, а между сторонниками различных конфессий, хотя и здесь прогресс – они начали активно договариваться друг с другом.

В чем же дело, почему религия столь живуча? Правда ли, что без религии не может быть нравственности?

Может быть, попытки «научного подхода» к религии, где не последнее место занимал диалектический материализм, заранее были обречены на неудачу?

Вопросы остаются открытыми. Я не собираюсь «опровергнуть религию», как всякий нормальный человек с уважением отношусь к вере и верующим любых вероисповеданий. В данном случае меня, как исследователя, интересует лишь факт, что православие живо и будет, без сомнения, жить дальше. Почему верующих в существование НЛО несравненно меньше, хотя очевидно, что инопланетяне – это более правдоподобно, чем чудеса, которые совершил Христос?

Попробуем взглянуть на религию с точки зрения современного знания о психическом, с точки зрения психологии.

Психологические основы религии

Потребностная модель человека.

Большинство современных психологов полагают, что источником активности высокоорганизованных существ являются их потребности, побуждающие действовать определенным образом и в определенном направлении.

Несомненно, потребностная модель человека позволяет объяснить его поведение наилучшим образом. Алгоритм поведения человека через его потребности (подпроцессы) выглядит примерно так7:

ПОТРЕБНОСТЬ – ПОБУЖДЕНИЕ – ДЕЙСТВИЯ – ЦЕЛЬ – СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ – ВЕРОЯТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БУДУЩЕМ

Когда потребность ощущается человеком, она пробуждает в нем состояние напряженности, а затем устремленности. Побуждение – это потребность, имеющая направленность на цель, достижение которой поможет ему удовлетворить возникшую потребность. Когда человек, совершая конкретные действия, удовлетворяет потребность (в еде, во сне, в общении и т.д.), его поведение закрепляется. Если потребность не полностью удовлетворена, или остается совсем не удовлетворенной, поведение человека в схожих обстоятельствах остается альтернативным.

Наблюдаемые факты доказывают, что степень удовлетворения в схожих условиях, полученная при достижении человеком цели, влияет на его поведение в будущем.

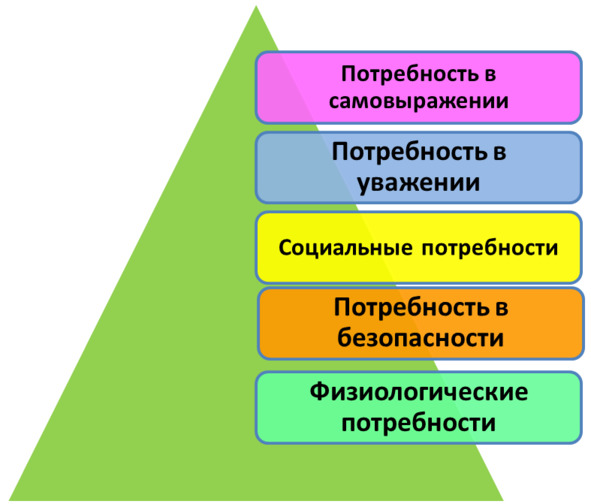

Абрахам Маслоу, один из наиболее почитаемых психологов в теории менеджмента, выделял следующие потребности: физиологические, в безопасности, социальные (в общении и др.), в уважении и самовыражении. Конечно, этот список человеческих потребностей не полон.

Пирамида потребностей А. Маслоу.

Зададимся вопросом, а что если обращение людей к Богу обусловлено в большей мере наличием конкретных потребностей, которые ему не удается удовлетворить иным способом.

ПОТРЕБНОСТИ, УДОВЛЕТВОРЯЕМЫЕ В ОБЩЕНИИ С БОГОМ

Одна из важнейших потребностей человека – потребность в безопасности. Новый завет четко определяет будущее верующих и неверующих. Так, Иоанн Креститель говорил народу:

«Я крещу вас в воде, но придет тот, кто могущественнее меня, я не достоин развязать ремни Его сандалий. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата, которой Он просеивает зерно от соломы, уже у Него в руках, зерно он соберет в хранилище, а солому сожжет в неугасимом огне.»(Ев. От Луки, 3:16,17).Еще четче устрашение дано в письме к Евреям (12:25,26):

«Если те, кто отказался слушать Его, говорящего на земле, не избежали своего наказания, то тем более не избежим его и мы, к которым Он обращается с небес».Недаром, в православных церквях всегда больше людей пожилого возраста: они ближе к смерти, и они хотят защититься от страха смерти, иногда и не очень веря в Бога, на всякий случай.

Кроме безопасности христианство обещает своей пастве удовлетворение в такой важной потребности, как потребности в прощении (а кто из нас не грешен?). Попрекая Симона, в дом которого вошла блудница, Христос сказал:

«Ты видишь эту женщину? Я пришел к тебе в дом, а ты не дал Мне даже воды, чтобы вымыть ноги, а она обливает Мне ноги слезами и вытирает их своими волосами! … Говорю тебе, что ее грехи прощены, потому что она проявила такую большую любовь»(Ев. От Луки, 7:44—47).

Несомненно, верующие через Бога имеют возможность удовлетворять такие потребности, как потребность в общении, особенно в общении, когда нужно поделиться о сокровенном. Для этого у верующих есть Бог, которому можно рассказать о своих проблемах, болезнях, попросить о лучшем для себя и близких. Кроме того, верующие, собираясь вместе, даже если они мало общаются друг с другом, чувствуют свою принадлежность к общей группе, удовлетворяя таким образом естественную потребность любого «человеческого организма», воспитанного в обществе людей. Этим я объясняю увеличение количества верующих среди студентов.

Потребность в самоуважении часто соседствует с потребностью в мщении тем людям, которые нас обидели. И хотя христианство учит прощать врагов своих, всегда имеется возможность ожидать, что сбудется, написанное в Писании:

«Счастливы нищие, потому что вам принадлежит Царствие Божие. Счастливы вы голодные, потому что будете насыщены.Счастливы вы, плачущие теперь, потому что вы будете радоваться и смеяться…Но горе вам, богатые, потому что вы уже получили свое утешение.Горе вам, сытые, потому что вы будете голодать.Горе вам, веселящиеся, вы будете рыдать и плакать.»(Ев. От Луки, 6:21—25).Хотя мы не располагаем статистическими данными, известно, что к Богу чаще обращаются люди, у которых есть серьезные проблемы – одиночество, тяжелая жизнь. Если они находят для себя утешение в общении с Богом, то они становятся верующими. При этом Церковь не сидит сложа руки, она активно использует средства, позволяющие ей воздействовать на эмоциональную сторону человека.

Чувства верующих

Исследования показывают, что человек глубже воспринимает те объекты, ту информацию, которая воздействует одновременно на большее количество органов чувств. Несомненно, православная, католическая и протестантская церковь использует это знание испокон веков. Верующие мы или нет, но мы не можем не восхищаться католическими костелами и православными соборами – подлинными произведениями искусства.