Полная версия

Живопись и графика Алексея Акиндинова. Под редакцией Л. Г. Серебряковой

Через полгода после персональной выставки Алексея Акиндинова «Все УЗОR», осенью 2000-го года, состоялся коллективный художественный проект «Сетчатый образ». Выставка проходила в Галерее при Областной юношеской библиотеке на ул. Грибоедова в Рязани, экспозиция объединила нескольких авторов: Алексея Акиндинова; Андрея Назарова; Владислава Ефремова и Максимильяна Преснякова. Каждый художник представил работы, отражающие восприятие мира как сетчатую структуру и фактуру художественного образа.

34. Успенский собор Рязанского Кремля и Богоявленская Церковь. Пленэрный рисунок. 30х20. Графитный карандаш, бумага. 1992.

35. Андроид и религия. 40x80. Масло, холст. 2006.

Первая персональная выставка Алексея Акиндинова в центре Москвы состоялась с декабря 2000-го года по январь 2001-го года в галерее «Багира» (Крымский Вал, д. 10 (здание близ ЦДХ). Галеристы специально пригласили Алексея Акиндинова для создания волшебной новогодней орнаментальной экспозиции. Профессионалы и обычные зрители высоко оценили творчество молодого рязанского живописца.

Далее состоялась целая серия персональных выставок Алексея Акиндинова, на которых он каждый раз представлял несколько десятков новых картин, выполненных в созданном им стиле орнаментализма. Среди таких выставок можно отдельно выделить седьмую персональную выставку Алексея «НИТИ», открывшуюся весной 2002 года в Галерее при Областной Юношеской библиотеке.

На вернисаже Алексей представил несколько своих картин с применением в сюжете наслоения на реальные предметы изображения нитевидных структур. Художественный приём, который Алексей назвал «НИТИ» стал разновидностью в стилистическом многообразии орнаментализма. Среди этих картин, можно назвать такие холсты Алексея как: «Погост»; «Заморозки»; «Чёрная речка. Портрет Александра Пушкина»; «Тише»; «Небо над Рязанью»; «Открытие»; «Звездочет подводный»; «Ожидание. Портрет жены – Елены» и другие…

36. Портрет молодого человека с собакой и попугаем. 70х50. Масло, холст. 2010.

37. Ангел. 180х285. Масло, холст. 2012.

В газете «Московский комсомолец» (рязанский выпуск от 14—21 марта 2002, №11 (217), стр. 11, в статье «Узоры Алексея Акиндинова», журналист Любовь Сускина так пишет о выставке: «В училище сложился присущий только ему художественный стиль, который сам художник характеризует как орнаментализм, или поставангард. «Наш мир, – считает Алексей, – это мир электромагнитных волн. Волна не что иное, как узор. Он пронизывает все пространства, являясь неизменной сущностью любого явления». Узор для него является символом космоса, бесконечности. Он воплощает идею узора в живописи, наслаивая его на реальные предметы, изображаемые на полотне – на определенный сюжет, пейзаж или портрет.

Через призму декоративных узоров Алексей смотрит на мир. Так он кажется ему более выпуклым, стереоскопичным. Со временем узоры стали тоньше, затейливей. Не зря последняя выставка носит название «Нити». Нити – это новые узоры, которые живописно вплетаются, вплавляются в изображение».

В 2002 году в Тульской областной типографии «Лев Толстой» Алексей Акиндинов публикует первый каталог со своим творчеством, тираж которого составляет 3000 экземпляров. В издание входит цитата из статьи Любови Сускиной, опубликованой в газете «Московский комсомолец» по выставке «НИТИ».

38. Трон Дали. Портрет Сальвадора Дали. 100х100. Масло, холст. 2019—2020.

С этого времени Алексей Акиндинов занимается почтовой рассылкой экземпляров каталога, в котором кроме фрагмента статьи Сускиной, опубликовано более десятка картин Акиндинова в оригинальной, орнаментальной манере. В список адресатов входят около тысячи музеев и галерей всей России от Дальнего Востока, – до Калиниграда, а также Европы, США, Южной Америки, Китая, Индии, Африки и многих, многих других стран земного шара. Из большинства этих музеев и галерей приходят ответы со словами благодарности, из зарубежных галерей, в том числе из Лувра, Центра Жоржа Помпиду, МоМА, Библиотеки Кандинского и Библиотеки Конгресса в США. Каталоги Алексея передают в дар ведущим библиотекам мира. До сих пор в двух больших чемоданах у Алексея хранятся все уведомления о вручении писем – белые из России, оранжевые – из зарубежья.

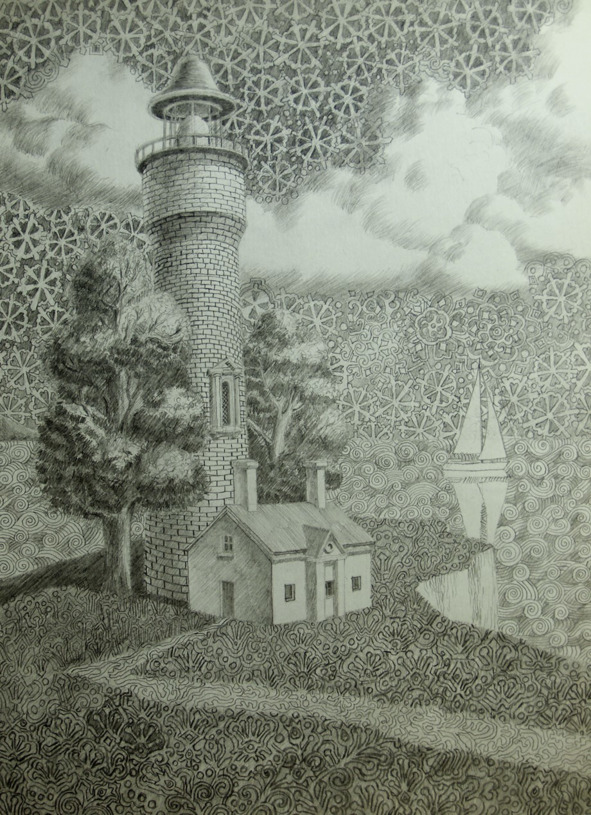

39. Эскиз к картине «Маяк. Сторожевая башня». 32х24. Графитный карандаш, бумага. 2017.

40. Рязань будущего. 31,8х49. Графитный карандаш, бумага. 2016.

В 2004 году Алексей через издательство «Поверенный» в Рязанской областной типографии печатает очередной каталог со своими картинами. Тираж его составляет 1000 экземпляров. Данные: Каталог «Акиндинов Алексей. Живопись», г. Рязань, издательство «Поверенный», 2004. В издание вошло около ста живописных работ Акиндинова и большая статья о творчестве Алексея – «Он «повернул глаза зрачками в душу». Автором выступила Галина Петровна Иванова (музеевед, специалист литературного музея, есениновед, научный сотрудник, заведующий научно-экспозиционным отделом Государственного музея-заповедника С. А. Есенина с 1976 по 1996 г., писатель, журналист).

Впервые статья была опубликована Галиной Ивановой под впечатлением персональной выставки Алексея, которая проходила в выставочно-торговом Центре Государственнго музея-заповедника Сергея Есенина на Родине поэта в Константинове Рязанской области в начале 2003 года.

41. Успенский Собор Рязанского Кремля. 60х50. Масло, холст. 2014.

В газете «Рязанские ведомости» от 27 марта 2003 г. №56—57 (1565—1566) Галина Петровна в частности написала: «Представленные в выставочно-торговом Центре Государственнго музея-заповедника Сергея Есенина работы художника меня просто поразили. И мне захотелось узнать о нём как можно больше. И это «больше» открыло для меня удивительный мир человека, умеющего очень неординарно видеть мир. И это своё видение мира воплощать и в живописи, и в прозаических миниатюрах.

«В двадцать первом веке люди научатся читать, и будут почитать древние знаки и символы», – именно так в 2000 году ответил Алексей Акиндинов устроителям акции «Культурные герои ХХI века», организованной Сергеем Кириенко, на вопрос о том, каким будет культурный герой ХХI века, ещё не зная, что эту же мысль почти дословно высказал в 1918 году Сергей Есенин в «Ключах Марии» – ключах души, в поэтическом трактате, в котором поэт раскрыл тайну своего делания стиха, сущности своего творчества, и что положения поэтического трактата Есенина воплощенными в живописи образами пронизывают его картины: «Люди должны научиться читать забытые ими знаки… Они должны постичь, что предки их не простыми завитками дали нам фиту и ижицу, они дали их нам, как знаки открывающейся книги, в книге нашей души».

42. Зебра 1 из диптиха «Зебры». 220x160. Масло, холст. 2011—2012.

43. Уходящая провинция. Рязань 90-х. Старый дом в центре города», 21х29,7. Масло, грунтованная бумага. 1995.

С 2003 года, благодаря почтовым рассылкам каталогов, творчество Алексея Акиндинова замечает Московская галерея «Союз-Творчество», расположеная в центре Москвы на Триумфальной площади. В залах галереи состоялись две персональные выставки Алексея: 2003 – «Воспоминание из детства». Галерея «Союз Творчество», Москва. 2004 – «Ключи Марии». Галерея «Союз Творчество», Москва.

Оригинальный орнаментальный стиль Алексея Акиндинова с 1999 года обращает на себя внимание всероссийских СМИ. Журналист Федерального издания «Независимой Газеты» (Москва, публикация от 25 ноября 1999 года) Андрей Хрипин, в статье «Пробуждение Рязани. В городах России продолжается фестиваль «Культурные герои XXI века», так пишет о выставке, проходящей в Музее истории молодёжного движения в Рязани и творческой манере живописца: «Работы 22 летнего Алексея Акиндинова выполнены в сразу же цепляющей глаз технике – изображение («Афродита и мусор», например) проступает сквозь прихотливую паутинку кружевного орнамента». Информация о Всероссийском фестивале и орнаментальном творчестве Алексея Акиндинова появляется на сайте известного галериста Марата Гельмана.

44. Натюрморт с персиком. 59.8х49.7. Масло, холст. 2009.

45. Афродита и мусор. 58x35. Масло, дерево, левкас. 1996.

46. Ромашковый ветер. 36х24. Графитный карандаш, бумага. 2018.

47. Пленэрная зарисовка. Старица. Рязань. 30,5х43,2. Графитный карандаш, бумага. 1996.

Работа по рассылке каталогов со своим творчеством постепенно приносит свои ощутимые плоды, – с 2005 года об орнаментализме Алексея Акиндинова узнают зрители зарубежных выставок. В 2005 году в Германии в городе Мюнстер с 5 – по 20 апреля проходит коллективная выставка «Собрание из Рязани», в экспозицию включены несколько полотен Алексея: «Мороз»; «Свят»; «Триумф»; «Город»; «Первый. Портрет Юрия Гагарина»; «Кузнец»; «Зеро»; «Герика-Герликаэрика»; «Тракторист. Портрет отца». Зарубежные газеты пишут об Алексее, как о художнике-экспериментаторе, открывшем новое направление в искусстве, и давшем ему название «орнаментализм». Статьи опубликованы в немецких газетах: – " Mittwoch», 6. April 2005, Stadtkultur. Nr. 079. 14. Woche MSL 07. Munster, «Verbindende Kunstwerke». Acht Maler aus Riasan stellen bei der Bezirksregierung aus. Peter Sauer.

48. Пегас. 80х130. Масло, холст. 2012—2013.

По выставке выходит цветной каталог: «Bezirksregierung Munster, NRW. Ausstellung. „Künstler aus Rjasan“, 5. bis 20. April 2005». Также статья о выставке выходит в немецком номере газеты: – «Mittwoch», 6. April 2005. Nummer 79 Rms 7, Munster. Feuilleton «Eine Blume ist eine Blume». Kunst aus Riasan beim RP Lukas Speckmann. Статью иллюстрирует картины Алексея Акиндинова. После завершения этой выставки, несколько полотен приобретают в свои экспозиции частные коллекционеры Германии.

С начала нулевых годов появляются публикации Алексея Акиндинова в Федеральных Всероссийских СМИ, в которых он через свои статьи и репродукции своих полотен, доносит до зрителей и читателей концепцию нового видения мира через узор. Самыми первыми и знаковыми в этом смысле, можно назвать две публикации в специализированных профильных изданиях по искусству, выходящих многотысячными тиражами и имеющих распространение не только в России, но и за рубежом.

В журнале «НоМИ» – 1/30/2003, стр.70, статья «Алексей Акиндинов: «Быть востребованным живописцем в Рязани почти невозможно…», г. Санкт—Петербург. Текст иллюстрируют картины Алексея Акиндинова: «Погост» и «Ветра». Цитата из публикации: «Через всю мою жизнь проходит плетением ветвистый узор. Он везде в моём городе, куда ни глянь: в небе, на лицах прохожих, у моей жены Лены и у директора выставочного зала Сергея Пчелинцева. Сеть орнаментов летом опутывает ветвистые асфальтовые дороги, зимой заковывая их жестким узором. Автобусная остановка поблизости от моего дома называется «Рязанские узоры»… И вторым журналом, имеющим ещё большую популярность и двадцатитысячный тираж, является журнал «Наука и Религия» (Москва), №6, 2003г., стр. 39, – статья Алексея Акиндинова «Узор священных знаков» и обложка стр. 2 (цветные репродукции картин Алексея Акиндинова).

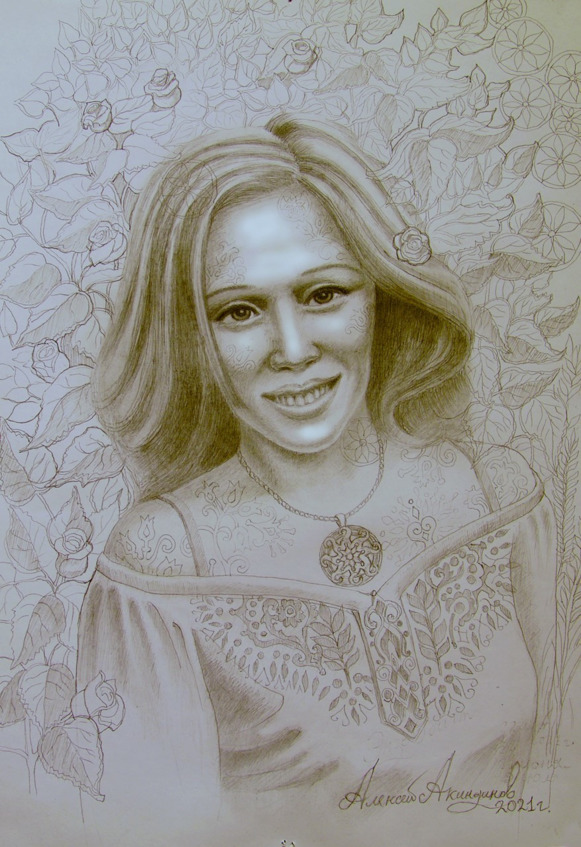

49. Фея роз. 42,2х29,7. Графитный карандаш, бумага. 2021.

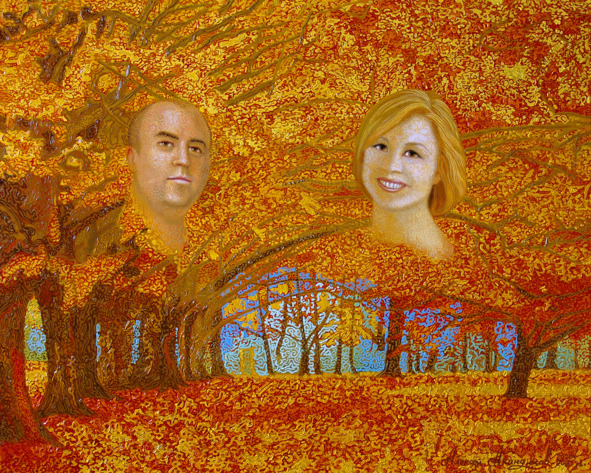

50. Золотая пара. 80х100. Масло, холст. 2020—2021.

В этой статье Акиндинов подробно описывает не только концепцию нового стиля в искусстве, но и философскую систему нового мировосприятия и миропонимания. Здесь вполне уместно привести цитаты из материала: «Весь наш мир я воспринимаю «на языке» узоров. Узор для меня – это средство общения. Я ощущаю его даже в запахе и в звуке. Например, звук органной музыки для меня связан со строгим геометрическим орнаментом; цвет его глубокий, неброский – коричнево-зеленоватый. Стоит услышать флейту, как в воображении появляется веселый растительный узор, окрашенный в цвета белый, желтый, ярко-зеленый, – как полевые цветы.

Чувствуя запах хороших духов, я представляю цветочный узор – яркие, красивые сочетания оттенков. Но если духи имеют тяжелый аромат, то и «узорные» ассоциации негативные. Например, однажды моя жена купила очень дорогие духи и, радуясь этому обстоятельству, решила продемонстрировать их мне. А я при этом сразу увидел серо-розовый цвет, да и сама Лена покрылась узором, напоминающим рыбью чешую…

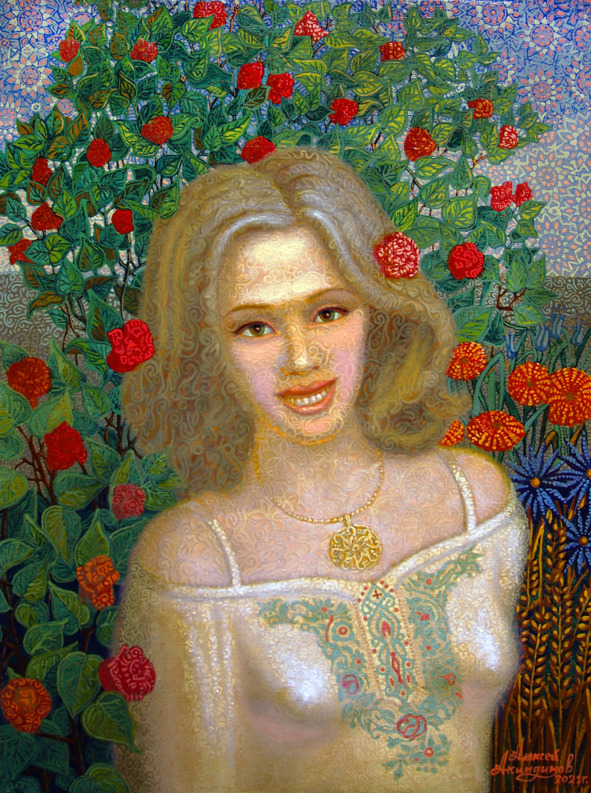

51. Фея роз. 70,3х52,4. Масло, холст. 2021.

52. Фёдор Плевако в судебных прениях суда присяжных заседателей. 100 х100. Масло, холст. 2018—2019.

Есть и обратная связь. Когда я вижу ковры, обои или просто какой-то узор, то слышу музыку этого ковра, свитера или стен, чувствую их «парфюм». Декор на платье может пахнуть жасмином, или же перцем и кориандром, или морскими моллюсками. И ко всему этому часто примешивается банальный запах нафталина – оттого, что вещи висели в гардеробе, где травили моль: происходит наложение запахов ассоциативных на реальный «нафталиновый дух», который, впрочем, в свою очередь создает в моем воображении собственный неповторимый узор серебристо-золотого цвета. По форме напоминающий крылья моли…

53. В добрый путь! Предвкушение чудес. 60х80. Масло, холст. 2017—2018.

Я убежден, что все органы чувств имеют орнаментальную «структуру». Не является исключением и «шестое» чувство – интуиция, которая своими таинственными знаками извещает нас о том, что было, есть и будет.

Такое восприятие мира через узор возникло у меня сравнительно недавно, в возрасте 19 лет. Впрочем, тяга к живописи, носящей характер орнаментального, штрихового рисунка, была у меня изначально. Мой школьный учитель Валерий Эрикович Черемин говорил моим родителям: «Лешина живопись – особенная: он не пишет, а рисует кистью, как китайцы». …Я стал рисовать какие-то эскизы, карандашом. И вот тут-то и заметил, что мне доставляет удовольствие «отрисовывать» детали. Вот рисунок, изображающий коленопреклоненного кавалера и его барышню. Я так увлекся кружевами на ее платье, что перенес их на брюки кавалера, его лицо, а затем вообще заплел прихотливой паутинкой всю композицию. Или вот герой войны, с орденами на груди; их я потом нарисовал и на фоне своей работы.

54. Послушай. 50x60. Масло, холст. 1998.

Показал в училище эти рисунки своему учителю Виктору Васильевичу Корсакову. Он вышел из кабинета и вернулся с несколькими преподавателями. Кто-то из них, глядя на рисунки сказал: «Пособие для вышивки, гобелен… Зачем? Я этого не понимаю. Но пусть копается». Другой сказал: «Да-а! Такого у нас еще не было!» А мой учитель выразился короче и яснее всех: «Дерзай!» Это был единственный случай за всю историю РХУ, когда студенту позволили экспериментировать в живописи.

Искусствовед Антон Успенский сказал: «Это своего рода реставрация еще не созданного шедевра. Шедевр еще не создан, а его уже реставрируют». Интересную запись оставила в моей книге отзывов дочь известного русского художника Михаила Абакумова: «Узор в ваших картинах – это проекция планов прошлых эпох на современность и даже будущность». Но самым красивым оказался один, не подписанный отзыв: «Узор, как ключ имеет смысл; вот если бы закон ковра узнать…»

Закон ковра не знаю даже я. Хотя многие знаки и символы могу читать. Иногда мурашки идут по телу, когда вижу, как люди применяют тот или иной знак в качестве декора, не зная его смысл. И ведь нередко попадают в точку! Например, идя мимо стройплощадки, я увидел на бетонном заборе повторяющийся барельефный знак. Он обозначал четырехконечную звезду. Этот знак расшифровывается мною, как опасность, которая может повлечь за собой плохие последствия. За этим забором строили высотный дом, так что предупреждение было нелишним.

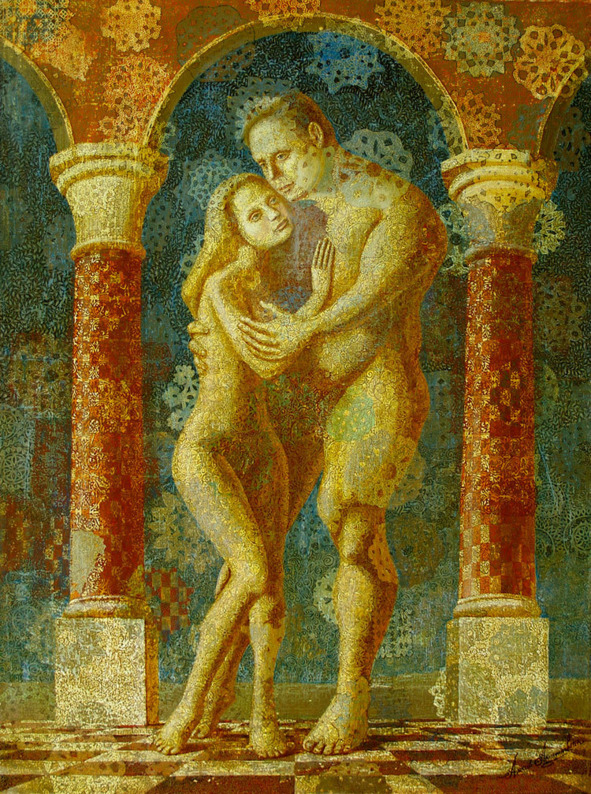

55. Воспоминание о зимнем периоде в любви. Адам и Хава. 124.8x92.8. Масло, холст. 1997.

А нашим читателям я хочу мысленно подарить знак восьмиконечной звезды; она несет в себе добрый заряд и предвещает что-то очень хорошее…».

56. Портрет Владимира Путина. 50х60. Масло, холст. 2008.

С 1998 года творчество Алексея Акиндинова, в созданном им стиле орнаментализма, получает признание со стороны коллег-профессионалов. Выставочная комиссия из более чем десяти авторитетных, маститых художников, отбирает на Областную выставку две картины Алексея «Сон мальчика о дворах» и «Северная ночь». Обе работы выполнены в экспериментальной орнаментальной манере молодого живописца и экспозиционная комиссия включает их в вернисаж, проходящий в Выставочном зале Рязанского отделения Союза художников России. Картина «Сон мальчика о дворах», отражающая тему зимнего городского пейзажа и воспоминаний детства, выполненная в серебристо-пастельных, сближенных тонах, открывает Акиндинову путь к официальному, общественному признанию в академической среде московской художественной элиты. В 1999 году, пройдя в Рязани строгий отбор вначале на областном уровне, а затем ещё более требовательный конкурс в Москве на федеральном уровне, полотно становится участником масштабной Всероссийской выставки «Россия – IX» и экспонируется на главной выставочной площадке России – московском «Манеже». В пресс-релизе к выставке говорится, что на ней собраны лучшие произведения искусства России и СССР.

57. Под звёздным небом, 70х50. Масло, холст. 2007.

58. Осенний сон, или колесо совести. 80х100. Масло, холст. 1988—1992.

В 2000 году, пройдя требовательный отбор в Рязани, а затем в Москве, художники из академической среды выбирают картину Алексея Акиндинова, отображающую Успенский собор Рязанского Кремля, на Всероссийскую выставку «Возрождение», которая проходит в Костроме. В том-же году своей картиной «Мореход», Алексей становится участником Всероссийской выставки «Болдинская осень», которая проходит в Центральном Доме Художника в Москве и собирает несколько тысяч произведений художников со всей России от Калининграда до Дальнего Востока. На всех этих выставках Алексей представляет картины, написанные в изобретенном им орнаментальном «ключе». Областные комиссии и художники из академической среды Москвы, отмечают оригинальность холстов рязанского живописца.

59. Тайны сердца. 36х24. Графитный карандаш, бумага. 2018.

60. Городские мгновения. 50x70. Масло, холст. 2006.

Участие в трех Всероссийских выставках даёт Алексею Акиндинову право вступления в Союз художников России. Рекомендации для принятия в СХР, Алексею дают художники-педагоги Рязанского художественного училища им. Г. К. Вагнера: Виктор Васильевич Корсаков (Заслуженный художник России, учитель живописи Алексея); Татьяна Петровна Власова (член СХР, преподаватель Акиндинова по рисунку); Александр Михайлович Ковалёв (член СХР). Пока идёт рассмотрение на областном, а затем и на столичном уровне, кандидатуры Алексея Акиндинова по принятию его в СХР, в 2000 году он становится участником четвёртой (на его счету) Всероссийской выставки «Имени Твоему», которая проходит в ЦДХ в Москве. В 2001 году Алексея Акиндинова принимают в Союз художников России на секцию живописи.

С 1998 года Алексей является постоянным участником более сорока областных коллективных художественных выставок «Осень» и «Весна», проходящих в Выставочном зале Рязанского отделения Союза художников России, а затем с 2018 года в Выставочном зале Рязанского государственного областного художественного музея имени И. П. Пожалостина. Выставки организует Рязанская организация Союза художников России.

61. Портрет молодой девушки.61х43. Графитный карандаш, бумага.1994.

62. Квадриптих «Мой Нью-Йорк». 53x40. Масло, холст, золотая поталь. 2011.

Официальное признание в профессиональной художественной среде подтвердилось дальнейшим участием Алексея Акиндинова во Всероссийских художественных выставках, организуемых Союзом художников России, Российской академией художеств, Министерством культуры РФ и Творческим Союзом художников России. Среди таких выставок наиболее значимыми являются следующие Всероссийские выставки: в 2003 году Алексей Акиндинов своей картиной «Небо над Рязанью», участвует во Всероссийской художественной выставке, посвящённой Дню славянской письменности и святителю-чудотворцу Митрофанию – «Наследие», в Воронеже. В 2007-м году, картиной «Малинка» Алексей принимает участие во Всероссийской выставке, посвящённой 250-летию Российской академии художеств «Молодые художники России», проходящей в ЦДХ в Москве.

63. Квадриптих «Мой Нью-Йорк». Старый Бруклин. 36.5x70.5. Масло, холст, золотая поталь. 2011.

64. Полночь. 55.5x70.5. Масло, холст. 2005 – 2006.

В 2008 году Алексей Петрович принимает участие в Межрегиональной художественной выставке «Молодость России», проходящей в Саратове. В 2010 году Акиндинов – участник Всероссийской Молодёжной выставки, проходящей в Центральном Доме художника в Москве. В 2013 году, «копилку» Всероссийских выставок Алексея Акиндинова пополнила Всероссийская выставка «О спорт! Ты – мир!», посвящённая «Всемирной Летней Универсиаде в Казани» и «Зимним Олимпийским Играм в Сочи», проходящая в Казани в Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан.