Полная версия

Живопись и графика Алексея Акиндинова. Под редакцией Л. Г. Серебряковой

Живопись и графика Алексея Акиндинова

Под редакцией Л. Г. Серебряковой

Александр Владимирович Глухов

Редактор Любовь Григорьевна Серебрякова

© Александр Владимирович Глухов, 2024

ISBN 978-5-0064-4914-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

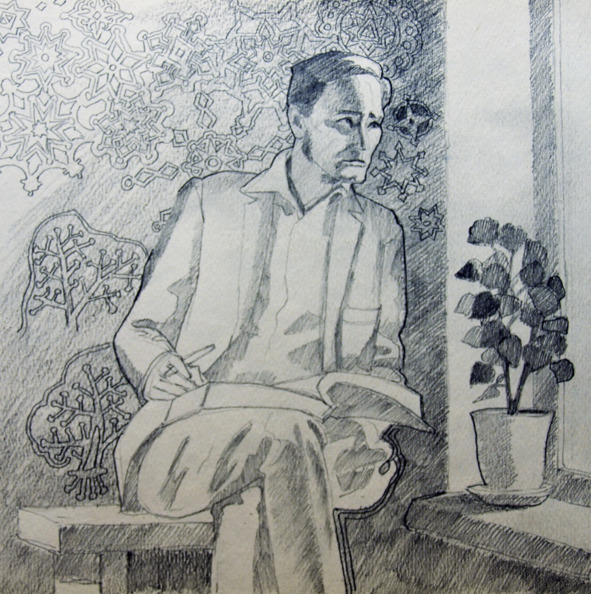

1. Автопортрет. 43х32. Масло, бумага.1994.

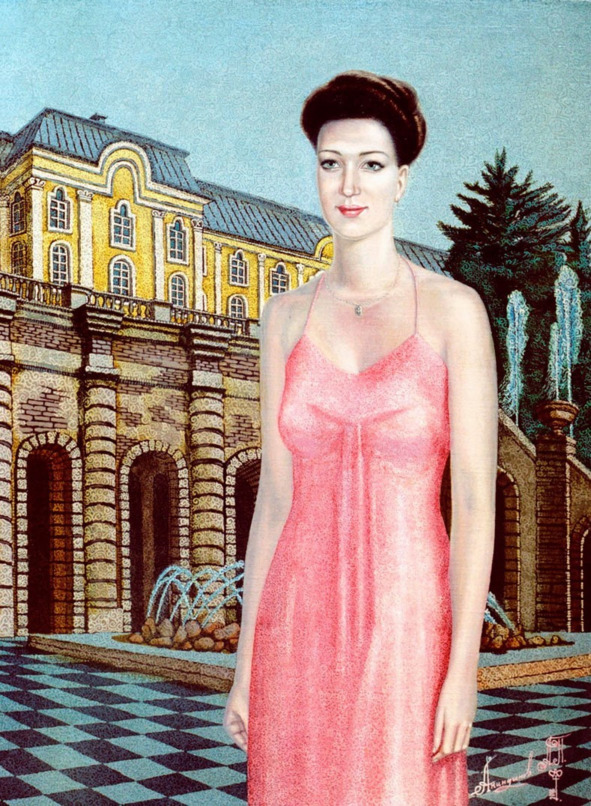

2. Портрет Аминат. 91.5x72.5. Масло, холст. 2010.

«Живопись – это поэзия, которая видна и не ощущается, а поэзия – это картина, которая ощущается и не видна», – Леонардо да Винчи.

3. Старая Мельница. 24х36. Бумага, графитныый карандаш, 2018.

«Постижение искусства даёт ощущение прощания с этим миром, но при этом тебя не покидает чувство счастья и радости», – написал я в одной из своих книг. Творчество Алексея Петровича странным образом передаёт все эти ощущения и чувства. Результатом его деятельности стало создание оригинального творческого продукта в виде станковой живописи и графики.

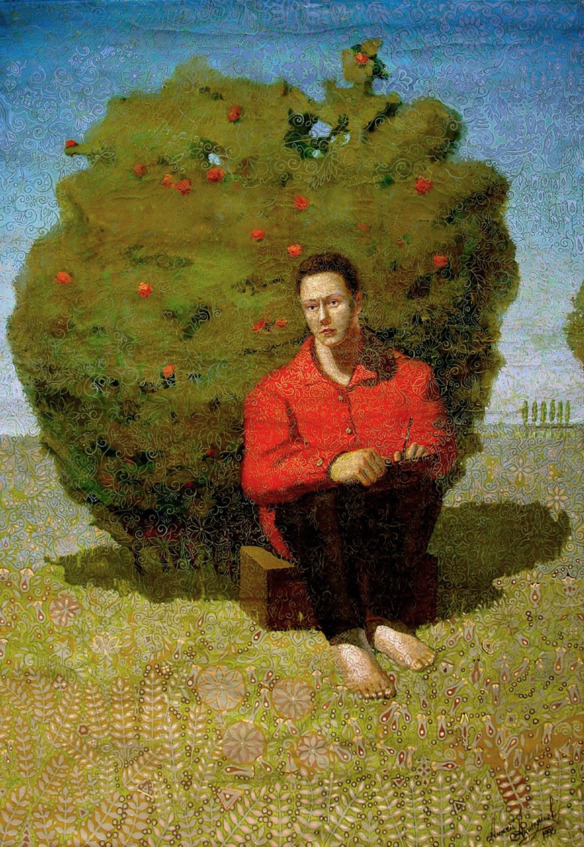

Алексей Петрович Акиндинов – выдающийся современный российский живописец и график, основатель нового направления в искусстве, которое он сам обозначил термином «орнаментализм». Современный российский искусствовед Оксана Ермолаева-Вдовенко так пишет в 2009 году о начале творческого пути Алексея: «С момента написания его первых картин в этом стиле, прошло уже пятнадцать лет. За это время Алексею пришлось пройти нелёгкий путь становления себя, как яркой творческой личности. Он преодолел как сопротивление со стороны коллег, которые вначале не понимали и не принимали его творческие поиски, так и трудности в самих поисках нового стиля».

Алексей Петрович утверждает, что присущий только ему художественный стиль (орнаментализм) сложился у него уже в период ученичества и по этому поводу он сказал буквально следующее: «Наш мир – это мир электромагнитных волн. Волна не что иное, как узор. Он пронизывает все пространства, являясь неизменной сущностью любого явления».

4. Городской пейзаж №2. 90x50. Масло, холст. 2011.

Орнаментализм являет собой идею, некую философию узора, воплощенную в изобразительном искусстве. Эти узоры (мысли) кропотливо наносятся на реальные предметы, изображаемые на холсте или бумаге.

5. Натюрморт со стулом и фарфоровой чашкой. 60х50. Масло, холст. 1992.

Через парадигму мыслительных образов и чувственных переживаний в виде декоративных узоров Алексей Петрович смотрит на наш бренный мир, который ему представляется более объёмным, выпуклым и стереоскопичным.

6. Натюрморт с головой Афродиты. Масло, холст. 50х60. 2009.

Российский искусствовед и главный редактор журнала «Третьяковская Галерея» Александр Иванович Рожин полагает, что созданные Алексеем Акиндиновым произведения синтетически объединяют различные культурные традиции и научные школы. Также он считает, что художник строит всеобъемлющие живописно-пластические комбинации из разнородных изобразительных элементов, составляющих образную ткань его работ.

Алексей и сам часто говорит, что знаки, символы в его картинах: «Это слова, произнесенные в молитве». Многие искусствоведы подметили убеждённость художника в том, что узор несёт в себе какую-то неведомую силу, дает гораздо больший ассоциативный импульс, нежели пятно или цвет.

Современные обыватели и люди разбирающиеся в искусстве рассматривают его творчество как органическое слияние традиционной классической и авангардной живописи, орнаментализма и реализма.

7. Автопортрет под кустом шиповника.137.2x96.5. Масло, холст. 1995—2010.

8. Фрагмент картины «Танец смерти»: Юрий Алексеевич Гагарин.

9. Ветра. 60x76. Масло, холст. 2002.

Философская метаморфоза его письма в виде узоров и символов несут в себе силу, переходящую в фактуру картины, в единый колорит. Это создает особую динамику и движение, но и также даёт ощущение ментального воздушного пространства.

Формирование своего собственного Я в искусстве у Алексея Петровича проявилось ещё в местной художественной школе, когда один из преподавателей, Валерий Эрикович Черемин, подметил, что у юного художника есть свой особенный почерк, как вспоминает сам живописец: «Я писал длинными мазочками, из которых получался какой-то орнамент». Уже в те годы начала оформляться узорность письма, которая и положила начало оформления такого направления в живописи как «орнаментализм».

Несомненно, что любое направление или стиль в искусстве появляется не на пустом месте. Любой деятель искусства начинает свой путь с постижения опыта прошлого, поиска своего собственного Я. И в конце концов самопознание есть форма самостоятельного изучения личностью самой себя. Человек наблюдает и анализирует свою психику и физические особенности.

10. Тихая пристань. 24х36. Бумага, графитный карандаш. 2018.

Да, очень многие учатся найти себя через искусство мастеров прошлого, но зачастую настолько увлекаются этим процессом, что теряют своё Я и становятся обычными профессиональными художниками, не создающими оригинального творческого продукта.

Великие мастера прошлого также очень многое привнесли в свой стиль от своих учителей, достаточно вспомнить Рафаэля Санти и его наставника Пьетро Перуджино или Великого Леонардо да Винчи и его учителя Андреа дель Верроккьо. Алексей в свою очередь признаёт, что учась в художественном училище тяготел к творчеству испанского художника Сальвадору Дали.

Однако, вскоре произошёл странный случай, который окончательно определил творческий путь Алексея Акиндинова, вот, что он сам об этом говорит…

«Мы реставрировали Скорбященскую церковь, ацетоном оттирали фрески. И, видимо, я надышался ацетона – потерял сознание. В момент этой недолгой отключки пришло видение – точно не знаю, Иисус Христос это был или Бог Отец. Помню, что я спросил, как вас писать… Ответа точно не помню. Но вскоре после этого случая я заметил: когда пишу картину, невольно вырисовываю узоры. Рисую ветерана и часть орденов переношу на его руки, на лицо…

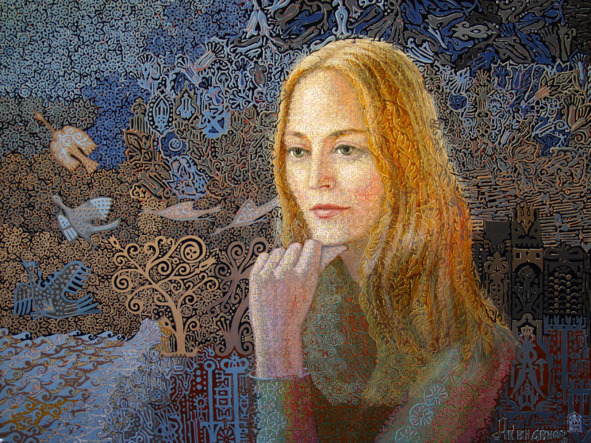

11. Созерцательность. 80x60. Масло, холст. 2006.

Тогда я не думал, что это может стать каким-то стилем. Все пришло постепенно. И в какой-то момент вдруг осознал огромные возможности орнаментальной живописи… я осознал свой стиль, именно так его определил – сочетание реальности с орнаментом. Орнамент, просвечивающийся сквозь реальность… орнамента как такового я не вижу, но могу его чувствовать.

12. Иисус Христос – Спаситель мира. 31х26. Масло, дерево, левкас, паволока. 2018—2019.

Вся наша жизнь – это сплетение узоров. Ведь даже если присмотреться к темноте, видно, что она не темная. Она состоит из очень многих структур. Или если долго лежишь, глядя в небо, видишь какие-то плавающие пузырьки. Реальность вполне можно увидеть в орнаменте, и узор этот живой. У меня и была задача – создавать именно такой узор. Из жизни.

13. Покров Пресвятой Богородицы. 80х50. Масло, холст. 2015.

14. Материнство.180х200. Масло, холст. 2009.

Для меня картина произведение искусства. Я пишу душой, а не умом. Иногда нарисуешь, а потом понимаешь, почему все именно так.

Однако вернемся к Александру Ивановичу Рожину, признанному искусствоведу, академику, члену Президиума Российской академии художеств, главному редактору журнала «Третьяковская галерея», который дал ключевую оценку творческой деятельности Алексея Петровича Акиндинова.

Александр Иванович отмечает, что художник использует в своём творчестве орнаменты и узоры, навеянные персидскими арабесками и символами, которые наполняют его картины закодированным смыслом и содержанием. Он также отмечает в своей рецензии, что Алексея Петровича вдохновляют мировосприятия древних эллинов, философия Платона и что творческая база художника основывается на корнях накопленного художественного, философского и религиозного опыта человечества.

15. Мама. 96.5x96. Масло, холст.2000.

А. И. Рожин пишет: «У Алексея Акиндинова орнамент пронизывает всё видимое поле картины. Применение оптического смешения цвета, открытого импрессионистами, используется во многих живописных произведениях художника. Наслоение орнаментальных структур определённого цвета на орнаменты дополнительных цветов даёт ощущение трепета воздушного пространства. Происходит чудо-рождение, превращение жестких, графических орнаментов в живописную среду». Искусствовед отмечает, что своего рода предшественниками Алексея Акиндинова в составлении сотканных образов были Арчимбольдо и Филонова. Александр Иванович отмечает, что Арчимбольдо создал игровую дуальность изображённых сюжетов – составление своеобразных трансформеров – шуток, с сохранением предметности, реалистичности и узнаваемости объектов.

16. Квадриптих «Мой Нью-Йорк». 32x52. Масло, холст, золотая поталь. 2011.

17. Ожидание. 73x92.5. Масло, холст. 2001—2002.

В отличии от него, Алексей создаёт орнаментальную, общую «ткань» картины, и прозрачно покрывает ей весь сюжет и обозримое пространство изображаемого, предметы не теряя узнаваемости, приобретают орнаментальную фактуру.

Далее Александр Иванович говорит о том, что в произведениях Филонова, в основном отсутствует такое понятие как передний и дальний план, воздушная среда. Его картины превращены в хаотичное смешение мозаичных водоворотов, в которых зрителю нужно угадывать и расшифровывать сюжетную линию. В отличии от него, Алексей Акиндинов пытается не расщепить и разрушить форму изображаемого, а наоборот синтезировать и «сплавить» её. Это видно из стремления молодого мастера сохранять пропорции, показывать единый источник света (отображение света, теней, полутеней и бликов), воздушную и линейную перспективу.

Несомненно, что творчество Алексея впитало в себя бесценный опыт художников прошлого, но в тоже самое время художник привнёс нечто совершенно новое в современное искусство.

18. Вид на другой берег Рюминского пруда, близ Галенчино в Рязани. 13х25. Масло, бумага. 1994.

Я абсолютно согласен с Александром Ивановичем, что картины Алексея увлекают зрителей внутрь изображенного сюжета, как в реалистической живописи, хотя они не является одной плоскостью – как в декоративном панно, «но создаётся такой эффект, что изображаемое словно парит перед плоскостью холста, создавая голографический эффект. Временами кажется, что между узорами даже можно протянуть ладонь. Сочетание реальности и орнаментальности, „сплавление“ разнородных элементов в единую ткань произведения, создание общего состояния природы в картине – вот основная отличительная черта нашего автора, определяющая образную драматургию, поэтику и философию автора. Его картины – это орнаментальная реальность, жизнь узоров».

Искусство весьма непредсказуемо, оно может выстраиваться путём бессознательного постижения бездонного океана знаний. Осознание полной творческой свободы в изобразительном творчестве является первостепенным условием существования искусства, как вида знаний, и только оно рождает истину или реализацию главной цели: создания оригинального творческого продукта и живопись и графика Алексея в полной мере отражает эту суть.

19. Портрет Елены Бохан. 42х30. Бумага, графитный карандаш. 1996.

20. Есенин и Айседора. 80.5x110.5. Масло, холст. 2010.

«Многие произведения Алексея автобиографичны, они фиксируют приметы того времени, в котором живёт автор. Отражать быт и лицо своего времени – немаловажная задача художника. Этим он сильно отличается от пост авангардистов, которые уводили зрителя как можно дальше от реальности. В противовес художникам, так называемого „сурового стиля“, у которых отражённый быт был аскетичен, сдержан в цвете и форме. Алексей задал новое направление – романтизированный и даже несколько мифологизированный современный быт».

Академик А. И. Рожин настолько точно уловил суть творчества Алексея Акиндинова, что позволю себе привести ещё его несколько рассуждений:

«Ноосфера и область личных интересов человека, всё, что нас окружает, то, о чём мы размышляем, входит в орбиту творческих интересов художника, укладывается в его сознании в определённые сферические понятия и представления. Говоря словами великого русского мыслителя Алексея Фёдоровича Лосева, «система любого языка – специфическая система миропонимания», именно такая концепция лежит в основе художественных поисков Алексея Акиндинова. В своём творчестве он исходит и из есенинского понимания знаков гармонии, которые поэт называл ключами Марии.

21. Есенин. 70х50. Масло, холст. 2008.

22. Эскиз к картине «Василий Шукшин» (сюжет у окна). 26х26. Бумага, графитный. 2018.

«Люди должны научиться читать забытые ими знаки… Они должны постичь, что их предки не простыми завитками дали нам фиту и ижицу, они дали их нам, как знаки открывающейся книги в книге нашей души», – говорил Сергей Есенин».

Соглашусь с большинством искусствоведов, которые условно делят творчество Алексея Петровича на два периода: доорнаментальный и орнаментальный. Первый период творчества был тесно связан с периодом учёбы и поэтому в большинстве случаев работы были выполнены в реалистической манере, хотя в жанровых композициях мы находим стремление к минимализму, лаконизму и особенно к сюрреализму, например в работах: «Любовь во времени», «Карнавал жизни», «Ребёнок во времени», «Жизнь» и так далее.

23. Танец смерти. 105.3х130.3. Масло, холст. 2008 – 2009.

Нельзя не отметить, что в 1990-х годах Алексеем было создано очень много достойных работ, которые ничуть не уступают работам более зрелого периода, что свидетельствует от том, что Алексей уже родился художником, а не стал им исключительно благодаря учёбе.

Некоторые исследователи творчества Алексея отмечают, что уже в 1996 году у художника началось тяготение к детально прорисовке мелких деталей, что особенно заметно в графических работах, более того, появляются первые работы, которые можно расценивать, как выполненные в стиле «орнаментализм»: «Лаура», «Афродита и мусор», «Герика – Герликаэрика».

24. «Vivat Vita!», «Да здравствует Жизнь!». 150х100. Масло, холст. 2012.

25. Изумрудные игроки. 21х29,7. Масло, грунтованная бумага. 1994.

Академик А. И. Рожин так характеризует начало этого периода в творчестве художника: «Первые „пробы“ нового стиля пока ещё шатки и неловки. Алексей балансирует то уходя к грубой плакатности, плоскостности и лаконичности – „Парень-Герань“, „Портрет Корсакова“, то увлекается очень мелким, почти гобеленным плетением – „Мальчик и кристалл“, „Звездочёт“. Новая находка даёт очень широкое „поле“ для реализации. И в этот момент, молодой автор находит свою тему – воспоминания детства. Отсюда и прихотливые названия картин – „Алерика – Герика“, „Юринг – Джай, Юранг – Джанг“, „Герики“, „Комидония“. Это полупридуманные, полууслышанные в детстве „считалочки“. Параллельно с живописью, Алексей пишет маленькие тематические рассказы, пытаясь отразить в них свои впечатления от детства. В картинах в основном преобладают: декоративность, яркие краски, можно даже выделить один, преобладающий цвет того времени – синий».

26. Ребёнок во времени. 70х83. Масло, холст. 1995.

В конечном счёте Александр Иванович Делает следующие выводы по творчеству Алексея: «Сложившийся мастер, он не останавливается на достигнутом. Его творческое воображение рождает все новые и новые образы. Акиндинов по-своему решает сложные профессиональные проблемы синтеза декоративно-плоскостных элементов и объемно-пространственных планов. При этом палитра художника обогащается новыми волшебными красками, отражающими чувственную ассоциативность восприятия мироздания автором. Цветовая гамма произведений живописца привносит в образную канву содержания особые интонации, созвучные настроениям, переживаниям мастера. Его работы обладают магией таинственного ожидания, множественностью смыслов. Они дают свободу воображению зрителя, интригуют его. Несомненно, произведения Алексея Акиндинова являются неординарным воплощением творческой мысли автора, в них органично сосуществуют медитативная созерцательность и практически выверенная концепция художественного решения образных задач. В этом – одна из привлекательных сторон его самобытного искусства. Своими произведениями живописец подводит зрителя к тайной двери, за которой находится, пока ещё неведомое, новое для современников знание, которое было изначально, но время его открытия только наступает».

27. Берега желаний. 63x84. Масло, холст. 2005—2012.

Ещё обучаясь в Рязанском художественном училище в 1996 году Алексей Акиндинов пришёл к своему стилю и мировидению через призму орнаментального восприятия. Из дневников Алексея, опубликованных им на сайте "Проза.Ру" можно узнать, что с самого первого года разработки орнаментализма, Алексей стал собирать в свой круг творческих интересов и ориентиров единомышленников, – так в 1997-м году он регулярно проводит так называемые «часовые выставки» в фойе Рязанского художественного училища.

Кроме работ, выполненных Акиндиновым в «орнаментальном ключе», в этих экспозициях можно было увидеть и работы других студентов, разделявших художественные поиски Алексея. В 1998-м году в возрасте 21 года Алексей Акиндинов проводит свою первую персональную выставку в Рязанском художественном училище, на вернисаже им представлено более 20 картин, выполненных в стиле орнаментализма. Уже в то время творчество живописца вызывало большой интерес, со стороны художников, журналистов и простых зрителей.

28. Поэт-писатель Светлана Клыга. 43х30.7. Графитный карандаш, бумага. 2022.

29. Сгоревший дом на улице Кремлёвский Вал, Рязань. 22х33. Масло, картон. 1994.

Так, журналист Любовь Сускина отметила в своей статье особенность орнаментальной творческой манеры Алексея. В 1999-м году Акиндинов проводит очередную персональную выставку в Областной Юношеской библиотеке в Рязани. Журналист Елена Банникова в газете «Рязанские Ведомости», 24 февраля 1999, №41 (486), в статье «Сон мальчика…» про учёбу и славу», так пишет об особенности творческой манеры живописца: «Дневной свет на картине как бы материализуется в узоры, разбросанные по всему полотну. Обилие цветов и узоров, введенный в образы орнамент создают, со словам одной из зрительниц, впечатление, что на работы смотришь словно бы «через тюль», и являются одной из особенностей творческой манеры молодого живописца».

В феврале 2000-го года Алексей Акиндинов проводит первую концептуальную выставку, посвященную новому стилю в искусстве – орнаментализм, она называется «Всё УЗОR», экспозиция проходит в Музее истории молодёжного движения в Рязани. Выставка получила большой резонанс в СМИ, – телерадиокомпании и газеты сообщают что Алексей Акиндинов создал новое направление в искусстве, они буквально говорят: «Такого ещё не было, и такого ещё никто не видел, – слияния узора с реальностью».

30. Лист.24х18. Масло, холст. 2020.

31. Пруды, Денежниково Рязанской области. Приближение осени. 25х16. Масло, картон. 1994.

32. Манхеттен.182x242. Масло, холст, сусальное золото. 2011.

Журналист Татьяна Банникова в большой статье «Все узоры Алексея Акиндинова», опубликованной в газете «Рязанские Ведомости», за 24 февраля 2000, подробно описывает работы, представленные на вернисаже: «Погрузившись в этот странный мир, немного освоившись в нём, начинаешь видеть, что он всё-таки разный. В одних случаях орнамент преобладает, изображаемое создают его точечные мазки – например, дипломная работа «Звездочёт» или показанный в Москве, в Центральном Доме художника «Мореход», перед которым сначала останавливаешься в недоумении: «И где этот мореход?», хотя взаимодействие орнамента и красок действительно передают ощущение морской стихии.

В других особенно последних работах, сделанных непосредственно перед выставкой (например, «Швея»),орнамент, как бы старательно, тонко был выписан, всё же не главный – «главное» то, что под (или за) ним… …по мнению А. А. Козлова (Алексей Афанасьевич Козлов (1923—2011), – Заслуженный художник России, учитель живописи Алексея Акиндинова – прим. автора), творчество Алексея уже сегодня – явление и находка для рязанского изобразительного искусства. Причем явление нечастое, хотя и долго ожидаемое: «Знаете, как бывает: темно-темно, и вдруг – свет…»

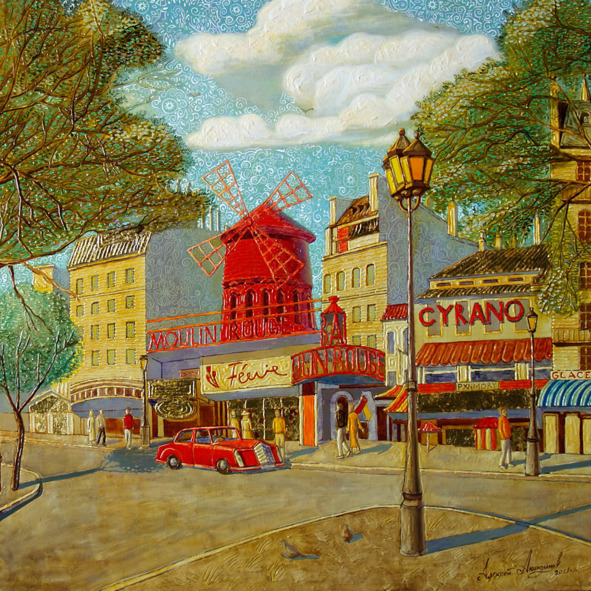

33. Мулен Руж. 90x90. Масло, холст. 2011.