Полная версия

Сценарное мастерство

Даже когда профессиональные авторы не прокламируют поэпизодную структуру своих фильмов, их работы легко делятся на отдельные большие части. Картина «Пролетая над гнездом кукушки» М. Формана, к примеру, распадается на пять эпизодов, а фильм П. Гринуэя «Отсчет утопленников» с четырьмя мужчинами-утопленниками – на четыре эпизода.

Чрезвычайно органично выглядит поэпизодная структура в картинах, сюжет которых основан на мотиве дороги (road-movie) – «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Пугало» Д. Шацберга, «Последний наряд» Х. Эшби – каждое пребывание героев на новом месте оформляется как очередной эпизод.

Однако порой конструктивное построение вещи не столь отчетливо, и тогда разделить ее на эпизоды не так-то просто. И все же деление таких фильмов на большие законченные части (если их сценарии выполнены на профессиональном уровне) внутренне в них заложено. В подобном случае нужно различить расставленные по всей картине подчеркнуто напряженные моменты – эпизодические кульминационные точки, после которых всякий раз следует спад сюжетного напряжения, знаменующий собой начало следующего эпизода.

К полноценно разработанным эпизодам могут добавляться пролог и эпилог. И тогда графическая схема структуры полнометражного фильма будет выглядеть так:

Пролог I эпизод II эпизод III эпизод IV эпизод эпилог

Основываясь на многолетних наблюдениях над созданием структуры сценариев и фильмов), можно сделать вывод, что чаще всего в полнометражной картине задействовано четыре эпизода, хотя бывает и три («Криминальное чтиво») и пять («Ночи Кабирии»). Если фильм по объему больше двух часов, то в нем эпизодов может быть значительно больше («Андрей Рублев» – восемь, «Рассекая волны» – семь).

Более сложное структурное построение: эпизоды «прослаиваются» еще одной историей – «Расёмон» Акиры Куросавы, «Дьявол и десять заповедей» Жюльена Дювивье, «Форест Гамп» Роберта Земекиса.

Деление сценария и фильма на эпизоды исходит из традиции театра и литературы. Пьесы древнегреческих авторов состояли, как правило, из 4—6 эписодиев; драмы, трагедии и комедии Нового времени делились на акты (действия). В шекспировских пьесах было, как правило, пять актов.

В литературе – повести делятся на главы, а романы еще и на части, а иногда и на книги.

Э п и з о д — (от греч. еpeisodion – вставка) – большая часть фильма, состоящая из ряда сцен, внутренне драматургически завершенная и, вместе с тем, развивающая сюжет и идею фильма в целом.

Что же соединяет сцены в эпизод?

Может быть история, переживающая начало, развитие, высшую степень напряжения и спад?

Скорее всего, так…

В третьем эпизоде фильма «Запах женщины» (режиссер М. Брест, сценарий Б. Голдмана), состоящем из одиннадцати сцен – это история о том, как юноша Чарли подрядился сопроводить слепого полковника до Нью-Йорка и как вынужден был (неожиданно для себя!) остаться при нем.

А первый эпизод «Таксиста» (режиссер М. Скорсезе, сценарий П. Шредера), состоящий из двадцати шести (!) сцен – это история любви ночного таксиста Тревиса к «женщине мечты» белокурой Бэтси, любви, окончившейся так неудачно и глупо.

Из историй, развертывающихся в каждом из эпизодов, складывается история, лежащая в основе сюжета всего фильма.

Свойства эпизода. Это:

а) наличие конгломерата (группы) сцен,

б) смена мест действия внутри эпизода,

в) смена времен действия,

г) смена действий.

То есть смена сцен, а в результате – смена всех трех единств.

Это – как правило. В девяноста пяти с половиной процентах!

Но, как всегда в искусстве, мы находим в кинематографе исключения. В фильме Сиднея Люметта «12 разгневанных мужчин» соблюдено единство времени и места: история происходит в течение одного дня и почти вся в одном помещении – в комнате присяжных заседателей, из которой они не могут выйти пока не вынесут вердикт – от него зависит жизнь подсудимого. Тем не менее, эта картина – совокупность нескольких эпизодов, каждый из которых состоит из ряда сцен.

А посмотрите… или лучше рассмотрите с этой точки зрения фильм А. Хичкока «Веревка» – там тоже вся история разворачивается на одной площадке и, по сути дела, в режиме реального времени. Попробуйте определить, на сколько эпизодов и на какие сцены внутри них эта картина делится.

Необходимо отметить также, что при всем сказанном, эпизод в редчайших случаях может состоять и из одной (или почти из одной) чрезвычайно развернутой сцены (сцена в гостиничном номере Патриции – «На последнем дыхании» Ж.Л.Годара).

Но поспешим ещё раз подчеркнуть – все эти случаи исключения. Как правило, эпизод – это смена сцен, сопровождаемая сменой трех единств.

Следующее свойство кинематографического эпизода:

драматургическая завершенность — самое главное и незыблемое: в отличие от кадра и сцены эпизод являет собой структурную единицу не открытую, а в значительной степени закрытую, самодостаточную.

Данное свойство эпизода – сосредоточенность внутри себя – в неодинаковой степени бывает выражено в разных по жанру драматургических построениях: в фильмах приключенческих, остросюжетных эпизоды в большей степени служат развитию сквозного действия, в фильмах же более сложных по сюжету они превращаются в законченные новеллы со своим собственным сюжетом («Андрей Рублев», «Сладкая жизнь», «Амаркорд»).

Но в любом случае эпизод фильма по своей функции двояк (антиномичен) – с одной стороны, по своей композиции он закончен, а с другой – является частью кинокартины, ступенью в развитии ее сюжета.

Отсюда – характерная особенность построения финала эпизода: если эпизод не является последним в фильме, финал его тоже двояк – он завершает историю и, вместе с тем, в нем сохраняется или возбуждается новый интерес, требующий продолжения, перекидывающий мостик в эпизод следующий.

Так, первый, идущий после пролога, эпизод фильма «Храброе сердце» (1996, режиссер и исполнитель главной роли Мэл Гибсон) посвящен трагической истории любви ирландского парня Уоллеса и девушки Марен. Эпизод заканчивается сценой мести Уоллеса английским солдатам за смерть своей любимой. Начальник отряда англичан жестоко убит – восстание шотландцев началось, Уоллес кричит: «Шотландия свободна!» Горит английский деревянный «острог». На этом заканчивается первый эпизод. Но зритель понимает, что до свободы Шотландии еще далеко, он ждет того, как отреагирует на происшедшее королевская власть. И в самом начале следующего – второго эпизода, фильм переносит нас в Лондон: король получает известие о «разбойнике» Уоллесе и посылает своего сына с войском на подавление восстания…

Данную особенность в построении финала эпизода, требующую от исполнителя определенных профессиональных навыков, можно сформулировать как – «завершенную незавершенность».

Один из приемов возбуждения в конце главы-эпизода нового импульса читательского интереса находим мы у Ф. Достоевского: в его романах порой возникает новый, порой незнакомый ни читателю, ни героям персонаж, на чем часть или глава обрываются. Так, в самом конце III части «Преступления и наказания», когда Раскольников пребывает в мучающем его сне, дверь в его комнате открывается, и появляется господин, который говорит: «Аркадий Иванович Свидригайлов, позвольте отрекомендоваться…» Или в конце великолепно, по всем драматургическим законам развернутой сцене признания Раскольникова Сонечке о совершенном им убийстве: «Белокурая физиономия господина Лебезятникова заглянула в комнату». Прием несколько театральный, но в драматическом сюжете вполне применимый: он резко движет сюжет вперед и возбуждает зрительское внимание…

Еще одно возможное свойство эпизода:

структурная сложность его построения.

В киноэпизоде мы находим все драматургические компоненты целого фильма. Казалось бы, кроме одного: он сам не поделен на эпизоды. Но…

…оказывается, что в некоторых случаях эпизод может включать в себя кроме сцен и более крупные структурные единицы:

– подэпизоды и – микроэпизоды.

Подэпизод – структурное образование, находящееся внутри большого эпизода.

Так история ослепления мастеров-строителей вставлена А. Тарковским в новеллу-эпизод «Страшный суд» (фильм «Андрей Рублев»; в сценарии новелла «Ослепление. Лето 1407 года» была самостоятельной).

В фильме Луиса Бунюэля «Призрак свободы», состоящем из ряда новелл, вы почти в каждой из них найдете подобные включения подэпизодов.

Микроэпизоды возникают при делении больших частей фильма на отдельные главки. В сценариях Г. Панфилова «Жанна д`Арк» и А. Тарковского «Гофманиана» микроэпизоды имеют свои названия.

Виды эпизодов.

Эпизоды внутри сценария и фильма отличаются друг от друга по месту, которое они занимают в композиции картины и – соответственно – по выполняемой каждым из них функции.

Исходя из этого, мы различаем следующие виды эпизодов:

а) пролог и эпилог — их можно назвать эпизодами с некоторой оговоркой: в них вы не найдете полного и развернутого набора драматургических компонентов.

Пролог обычно выполняет функции:

– эпиграфа («Андрей Рублев», «Зеркало»; «Сны» А. Куросавы);

– сжатого изложения предыстории (II серия «Ивана Грозного», «Пианино», «Храброе сердце»);

– «стартовой площадки» для начала ретроспекций («Леди Гамильтон» А. Корда, «Форрест Гамп»).

Эпилог соответственно выполняет функции:

– сжатого изложения последующих событий («Пианино», «Храброе сердце»);

– постэпиграфа («Андрей Рублев», «Список Шиндлера»);

– завершение воспоминаний (те же «Леди Гамильтон» и «Форрест Гамп»).

Другой способ создания пролога и эпилога: один из эпизодов (или новелл) фильма разбивается на две части и как бы окаймляет внутренние эпизоды, в таком случае первая его часть служит прологом, а вторая эпилогом – как это сделано, например, в фильме Жюльена Дювивье «Дьявол и десять заповедей»; еще своеобразнее выполнен подобный прием в «Криминальном чтиве»: в этом фильме пролог – сцена с начинающими грабителями в кафе, но вторая часть этой сцены, перенесенная в финал вещи, является не эпилогом, а последней сценой основного действия картины.

б) экспозиционный эпизод — как правило, первый эпизод картины, в функцию которого входит представление персонажей и обстоятельств, предшествующих завязке конфликтного действия и сама завязка.

в) эпизоды развития — несколько серединных эпизодов, развивающих конфликт.

г) финальный эпизод, включающий в себя кульминационную сцену, развязку и финал.

Способы соединения эпизодов.

Эпизоды соединяются (разъединяются):

– названиями («Андрей Рублев», «Рассекая волны», «Криминальное чтиво»);

– закадровой речью автора или персонажа («Мой друг Иван Лапшин», «Дни радио»);

– надписями от автора («Сны» А. Куросавы);

– затемнениями («Ночи Кабирии», «Три негодяя в одной крепости» А. Куросавы; «С широко закрытыми глазами» С. Кубрика);

– прослаиванием ретроспективных эпизодов кадрами, продолжающими сцены пролога («Форрест Гамп»).

1 Тарковский А. Замысел и его реализация // Андрей Тарковский: начало… и пути. С.129.

В своем анализе вам следует основываться на рассмотрении отдельных компонентов драматургии фильма.

Что это за «компоненты»?

Дело в том, что в живой практике искусства элементы содержания и формы произведения находятся в неразрывном единстве. Однако, анализируя ту или иную вещь, нам приходится в нашем понимании раскладывать ее на отдельные составляющие. Иначе мы не сможем выяснить, каким образом она сложена.

Эти составляющие драматургию фильма и есть суть ее компоненты. Основные из них: -жанр, – сюжет, – композиция, – тема и идея фильма. Существует еще много других, очень важных драматургических компонентов (например, конфликт, образ и характер персонажа, перипетия и т.д.), но все они входят в состав тех, что перечислены выше.

Пример разбора сцен-эпизодов из фильма «Путешествия на Луну» 1902 г.:

«1. Научный конгресс в Астрономическом клубе.

2 План путешествия, объясняемый учеными. Назначение исследователей

и их спутников. Всеобщий энтузиазм. Прощание.

3 Чудовищный завод. Построение снаряда.

4 Кузница, печи, строительство гигантской пушки.

5 Астрономы садятся в ядро.

6 Заряжают пушку.

7 Чудовищная пушка. Парад гвардии. Салют.

8 Полет в пространство. Приближается Луна.

9 Ядро попадает Луне в глаз.

10 Падение ядра на Луну. Свет Земли. Вид на Землю с Луны.

11 Долина кратеров. Извержения вулканов.

12 Сон (болиды, Большая Медведица, Феба, Сатурн и пр.).

13 Снежная буря.

14 40 градусов ниже нуля. Спуск в лунный кратер.

15 Внутри Луны, грот гигантских грибов.

16 Встреча с селенитами. Героическое сражение.

17 В плену.

18 Лунный король; армия селенитов.

19 Бегство.

20 Дьявольская погоня.

21 Астрономы находят ядро. Отъезд с Луны.

22 Падение вниз, в пустоту.

23 Ядро падает в океан.

24 В морских глубинах.

25 Спасение. Возвращение в порт.

26 Праздник. Триумфальный марш.

27 Увенчание лаврами и награждение героев путешествия.

28 Парад моряков и пожарных.

29 Водружение статуи в честь событий.

30 Народные празднества. Селенит, захваченный в плен на Луне, выставлен

на обозрение как редкость» {17}.

Последовательность сцен, имеющая самостоятельное повествовательное значение, называется эпизодом. Фильм «Путешествие на Луну» можно, в силу его краткости, считать единым эпизодом, но можно и выделить в нем несколько эпизодов, например сцены 1—7 как эпизод «Подготовка к полету», сцены 8—15 «Начало полета», сцены 16—21 «Конфронтация с жителями Луны» и сцены 22—30 «Спасение и возвращение на Землю».

Заметки

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ФИЛЬМА ОТ А ДО Я

Глава: Кинодраматургия – Структура сценария

Кинодраматургия – это искусство создания сценариев для кинофильмов. Она является одним из важнейших элементов кинопроизводства и играет ключевую роль в создании художественного произведения.

Тема: Драматургия как род литературы

Искусство – это способ выражения мыслей, эмоций и идей с помощью различных форм и средств. Оно может быть представлено в виде музыки, живописи, литературы, кино, театра и других видов творчества.

Искусство помогает людям выразить свои чувства, мысли и идеи, а также передать их другим людям. Оно является неотъемлемой частью культуры и играет важную роль в жизни общества.

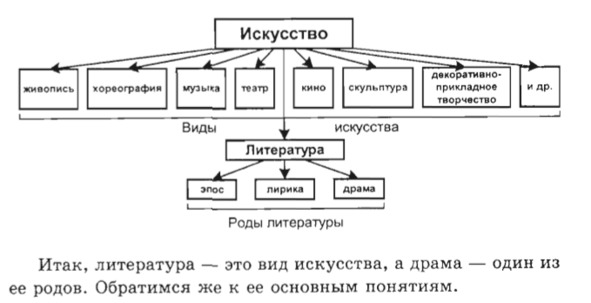

Виды искусства

Существует множество видов искусства, которые можно разделить на несколько категорий:

Пространственные (пластические) – живопись, скульптура, архитектура, дизайн. Они связаны с созданием произведений, имеющих определённую форму и пространство. Временные – музыка, литература. Эти виды искусства воспринимаются последовательно во времени. Пространственно-временные (зрелищные) – театр, танец, кино. Они сочетают в себе элементы пространственных и временных искусств.

Каждый вид искусства имеет свои особенности и средства выражения. Например, литература использует слова для передачи идей и образов, а кино – изображения и звук.

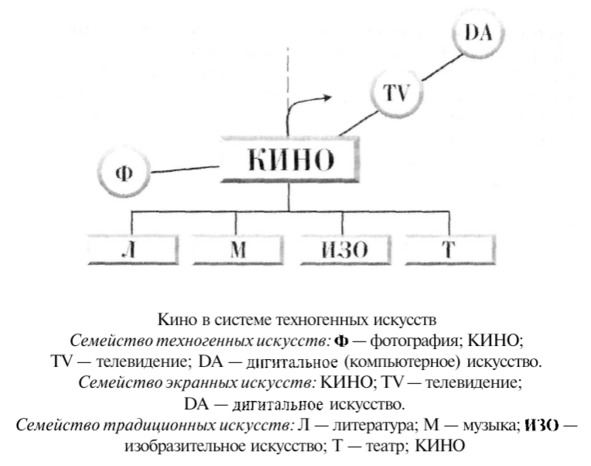

Искусство кино венчает многовековой процесс эволюции художественных видов, совмещая, преобразуя и развивая их определяющие свойства. Синтезировав повествовательность, звукозрительный образ и эффект «коммуникативной дуги», кино создалоновый – экранный – язык, в котором органично переплелись некогда локальные выразительные средства.

В работе над кинематографическим видением режиссер обращается к специфическим терминам и понятиям кинематографа, транспонируя их на вид и жанр драматического искусства выбранного им для постановки.

Экранное искусство, источником которого является кино, с одной стороны, служит универсальным репродуцирующим механизмом для произведений всех классических видов (в том числе – сценических). С другой – представляет собой самостоятельную сферу художественного творчества.

Литература и кино

Литература и кино имеют много общего. Оба вида искусства используют образы и символы для передачи информации и создания атмосферы. Однако они различаются по средствам выражения: литература использует слова, а кино – изображение и звук.

Кино часто заимствует сюжеты и персонажей из литературных произведений. Это позволяет ему создавать более яркие и запоминающиеся образы. Кроме того, кино может использовать литературные приёмы, такие как метафоры, аллегории и ирония, для создания сложных и глубоких произведений.

В то же время литература может вдохновляться кино и другими видами искусства. Писатели могут использовать образы из фильмов или других произведений для создания своих собственных историй.

Таким образом, литература и кино тесно связаны друг с другом и могут взаимно обогащать друг друга.

В ходе развития литературы постепенно сложились три основных способа отражения жизни: эпический, лирический и драматический, или три рода литературы: эпос, лирика и драма.

ЭПОС. Термин происходит от греческого epos – «слово» и имеет два значения:

1) это народные поэмы и сказки;

2) род литературы, в основе которого лежит особая форма отображения жизни. Эпическое изображение жизни состоит в обрисовке и пояснении характеров, внешних событий, фактов, причем сам автор (даже в том случае, если воспроизводится его непосредственное участие) выступает как рассказчик, повествователь.

Эпос – устное народное творчество, повествование, излагаемое от первого лица, имеющее хронологический порядок, к которому относятся сказки, сказания, мифы, предания. Для эпоса характерно физическое действие без особых психологических переживаний персонажей. Словесное действие в форме диалогов и монологов в эпосе исключено. Основными персонажами эпоса являлись народные герои, силы стихий, которые олицетворяли например, в Древней Греции титаны и мифические герои. С появлением письменности к эпосу стали относить произведения прозы.

ЛИРИКА. Термин происходит от латинского и греческого – lyrikos – названия музыкального инструмента – лиры, под аккомпанемент которой первоначально пелись лирические стихотворения. В лирическом изображении дается н посредственное раскрытие внутреннего мира от лица автора.

Лирика – литературные произведения, в которых значительное место занимают личные переживания героев или авторов, так же описание природы.

ДРАМА. Термин происходит от греческого слова drao, что значит «действовать». Драматическое воспроизведение жизни объединяет в себе показ внешних событий и фактов и раскрытие внутреннего мира персонажей без авторского посредничества, опираясь исключительно на сочетание в непосредственном действии самораскрытия и взаимораскрытия персонажей.

Драма – произведение литературы, в котором описание событий ведется через диалог действующих лиц, предназначенное для зрелищного воплощения. Особенностью драмы является развитие конфликта посредствам диалогов и монологов. Для пояснения написанного автором используются ремарки.

Сценарий – четвертый самостоятельный род литературы, в котором синтезировались элементы эпоса, лирики и драмы.

Сценарий – это подробная литературная разработка содержания, где конкретно указывается, что говорят и как поступают действующие лица, какие художественные произведения используются, в какой обстановке происходит действие.

Драматургия – сюжетно – образная концепция (взгляд) культурно – досуговой программы, будь то просмотр спектакля, кинофильма, эстрадного номера, обряда.

Драматургия – это сюжетно—образная концепция массового действа, где само драматургическое действие создается через выстраивание и проигрывание сюжетно-образного решения программы.

Драматургия – это один из родов литературы, который предназначен для сценического воплощения.

Особенности драматургии: наличие конфликта; отсутствие повествователя; изображение характеров через поступки и диалоги; деление на акты (действия) и явления (сцены).

В основе любого драматического произведения лежит конфликт, то есть столкновение интересов персонажей. Этот конфликт раскрывается через действия и диалоги героев. В отличие от эпоса и лирики, в драматургии нет повествователя, а значит, автор не может выразить свою позицию напрямую. Вместо этого он создаёт образы персонажей и ситуации, которые позволяют зрителям или читателям сделать выводы самостоятельно.

Структура драмы

Драматическое произведение имеет чёткую структуру, которая включает в себя следующие элементы:

Акт (действие) – основная единица структуры драмы, которая состоит из нескольких явлений (сцен). В каждом акте обычно происходит развитие одной сюжетной линии. Явление (сцена) – часть акта, в которой происходит одно событие или разговор между персонажами.

Ремарка – пояснение автора о месте действия, обстановке, внешности персонажей, их жестах и мимике. Ремарки помогают актёрам и режиссёру понять, как нужно играть ту или иную сцену.

Диалог – обмен репликами между персонажами, который является основным средством раскрытия их характеров и развития сюжета.

Монолог – речь одного персонажа, обращённая к самому себе, другому персонажу или зрителям. Монолог позволяет автору выразить свои мысли и чувства через героя.

Внесценический персонаж – герой, который не появляется на сцене, но его имя упоминается в диалогах других персонажей. Внесценические персонажи могут влиять на ход событий и раскрывать характеры действующих лиц.

Конфликт – столкновение интересов персонажей, которое является основой любого драматического произведения. Конфликт может быть внешним (между героями) или внутренним (в душе героя). Завязка – начало конфликта, когда становится ясно, что интересы персонажей противоречат друг другу.

Кульминация – наивысшая точка напряжения в конфликте, когда противоречия достигают своего пика.

Развязка – разрешение конфликта, когда интересы персонажей приходят к согласию или остаются в противоречии.

Эти элементы помогают создать целостное и динамичное драматическое произведение, которое будет интересно зрителям или читателям.

Жанры драматургии

Существует множество жанров драматургии, среди которых можно выделить основные:

трагедия; комедия; драма.

Трагедия — это драматический жанр, в котором изображаются острые и неразрешимые конфликты личности с обществом или судьбой. Конфликт обычно приводит к гибели героя. Трагедия вызывает у зрителей сильные эмоции, такие как страх, сострадание и катарсис. В трагедии часто используются возвышенный стиль речи, монологи и диалоги персонажей. Сюжеты трагедий обычно основаны на исторических событиях или мифологических сюжетах. Примерами трагедий могут служить произведения Уильяма Шекспира («Гамлет», «Ромео и Джульетта»), а также трагедии древнегреческих авторов, таких как Софокл и Еврипид.

Комедия – это жанр драматургии, который предназначен для развлечения и смеха зрителей. Комедия может быть сатирической, фарсовой или лирической. В комедии обычно используется комический эффект, основанный на недоразумениях, обманах, шутках и абсурдных ситуациях. Комедии часто имеют счастливый конец, где все недоразумения разрешаются, а герои находят счастье. Комедийные персонажи обычно представлены в виде ярких и запоминающихся образов. Примеры комедий: «Ревизор» Николая Гоголя, «Горе от ума» Александра Грибоедова.

Драма — это промежуточный жанр между трагедией и комедией. Драма может иметь трагические и комические элементы, но её основной целью является не только развлечение, но и исследование человеческих характеров и отношений. Драмы часто обращаются к социальным и психологическим проблемам, таким как семейные отношения, социальные конфликты и личные драмы. Они могут вызывать у зрителей сочувствие и понимание, а также размышления о жизни и человеческих ценностях. Пример драмы – «Гроза» Александра Островского.