Полная версия

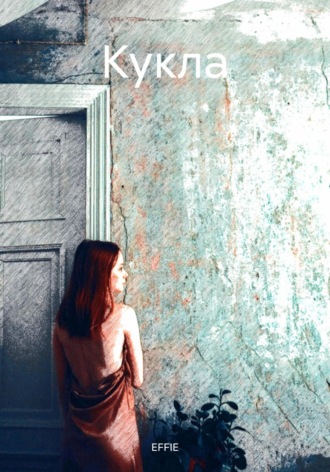

Кукла

Кукла

Глава 1. Новость

Вы знаете, что такое абсолютное одиночество?

Это такое угнетающее состояние, когда никого нет рядом, и никому до тебя нет дела. Ты словно находишься в непроницаемом мыльном пузыре, из которого не можешь выбраться, и всегда один на один со своей жизнью. Ты сам по себе, но это не то, чего ты хочешь.

Мне хорошо знакомо это чувство. Среди двухсот воспитанников детского дома я была совершенно одинокой. Я ощущала это всеми органами чувств: в запахе сбежавшего молока, сочившегося из столовой; в грубой, невкусной пище; в жестких вафельных полотенцах; в незвучании слова «мама» и в грустных детских глазах.

Конечно, с этим чувством здесь знакома не только я.

Несколько месяцев назад во время перемены я зашла в туалет и увидела девочку из соседнего класса. Она тоже росла в детском доме, но была на несколько лет младше меня, и я не помнила ее имени. Встав на цыпочки и оперевшись длинными, тонкими руками на раковину, девочка неуклюже целовала свое отражение в зеркале и шепотом повторяла: «Ты красивая, ты очень красивая!»

Я в смущении тут же вышла оттуда.

Если бы я застала целующуюся парочку, то, наверное, была бы в меньшем смятении. Но мне стало по-настоящему неловко от того, что я подслушала ее, хотя позже я поняла, почему она так делала. Никто ведь не говорит ей, что она красивая, добрая, прилежная; никто не обнимает, не смотрит на нее с нежностью, не спрашивает, что было интересного на уроках…

Даже воспитатели редко хвалят нас за хорошее поведение или спортивные достижения, чтобы не выделять кого-то из воспитанников, не проявлять к ним излишнюю чувствительность. Они делают это не из малодушия или душевной черствости, а для того, чтобы все остальные не чувствовали себя еще более несчастными и никому не нужными.

Но как иначе могут чувствовать себя дети, от которых отказались родители?! Мы всю жизнь живем с горьким чувством, что в нашей жизни чего-то не хватает: чего-то значительного, возможно, самого главного, ведь именно в детстве мы все учимся любить. А любовь к другим (и даже к самим себе) берет начало в нашей первой привязанности к родителям.

У детдомовцев все по-другому, мы не похожи на остальных. Все, что у нас есть – это мы сами. Некоторые, как я, смирились с этим, научились полагаться на себя, и только старшие воспитанники объединялись в компании, чтобы показать свою жестокость и власть.

Даже те, кто никогда не был в детском доме, могут представить уклад здешней жизни. Все наши дни строго регламентированы и неотличимо похожи один на другой. В шесть утра воспитанники просыпаются, заправляют одинаковые узкие кровати и, обгоняя друг друга, бегут к умывальникам. Затем они натягивают поношенную одежду и спускаются в спортзал на зарядку и перекличку.

После скучных упражнений, повторяющихся в одном и том же порядке, и заунывных патриотических песен под фонограмму всех ждет завтрак в общей столовой – неизменно невкусная каша, серый хлеб, липкий маргарин, яйцо и светлый чай.

Для таких, как я, кто с рождения живет в детском доме, такая еда кажется нормальной – другой мы не знаем. А те, кто раньше жил с родителями или вернулся сюда из приемной семьи, с трудом к ней привыкают. Такие дети медленно, с неприязнью ковыряются в холодной каше или слипшихся макаронах, как будто от этого еда станет вкуснее или хотя бы терпимее.

Наверное, для персонала еда готовится отдельно – никто из взрослых не смог бы есть то, что каждый день едим мы, воспитанники.

Правда, был у нас один шутник, рыжеволосый Лешка Егорцев. Иногда он заходил в столовую подчеркнуто медленным, широким шагом, как бы рисуясь. Одетый в майку, брюки и «шарф» из вафельного полотенца, глубоко засунув длинные веснушчатые руки в карманы, Лешка останавливался посреди столовой и, глядя в окно, будто любуясь красивым пейзажем, небрежно требовал подать ему на завтрак горячий сэндвич с ветчиной и сыром, яйцо всмятку, шоколадный капкейк и кофе со сливками. Вся столовая буквально взрывалась от хохота.

Персонал, конечно же, не оставался в долгу. Самой находчивой была уборщица, которую все называли «странная тетя Галя». Ее иногда заставали в комнате, где играли самые младшие. Там она брала на руки какого-нибудь ребенка, прижимала его к груди и плавно покачивала из стороны в сторону, словно баюкала. Возможно, в этом она находила поддержку и утешение, хотя почти никто не понимал, зачем она это делает.

Когда хохот становился тише, и можно было расслышать чей-то голос, тетя Галя неторопливо вставала из-за стола, расправляла подол своего длинного темного фартука и спрашивала у «синьора», где он желает кушать свой завтрак – на террасе или в малой столовой.

Лешка смеривал ее долгим, пронизывающим взглядом, как нерадивую служанку, и обычно выбирал свой вариант. На этом представление заканчивалось, раздавались редкие, застенчивые аплодисменты, но улыбки еще долго играли на молодых и на старых лицах.

Да, без таких, как Лешка, жизнь в детском доме была бы трудновыносимой.

После завтрака начинались уроки. Нет, нас не забирал школьный автобус, как показывают в американских фильмах, и мы в любую погоду угрюмой толпой шли в общеобразовательную школу, а во второй половине дня с легким сердцем возвращались обратно.

Воспитанники побаивались учителей и одноклассников, которые росли в семьях. Рядом с ними мы чувствовали себя нелепыми, жалкими оборвышами и редко отвечали в классе. Даже зная правильный ответ, детдомовцы чаще всего отмалчивались или дерзили из упрямства. Но как правило воспитанники к урокам не готовились – это было в порядке вещей.

– Мне ни к чему ваша химия, я буду бизнесменом! – вызывающе бубнил рослый Гришка Катаев, исподлобья глядя на учителя.

– А математику будущему предпринимателю тоже знать не обязательно? – парировал учитель, заглянув в классный журнал. – Я смотрю, у Вас одни тройки…

Гришка молчал, опустив взгляд в пол. Ему было стыдно признаться, что он совсем запустил химию и догнать остальных ему уже не по силам.

– Вы думаете, что естественные науки бесполезны и начальные знания не пригодятся вам в жизни? – обратившись ко всему классу, спросил учитель, заложив руки за спину. – Если так, то вы все ошибаетесь, – здесь он выдержал эффектную паузу, а затем продолжил: – Химия – это не набор скучных, громоздких формул. Это наука о том, как из одного или нескольких веществ в определенных условиях можно получить что-то новое. Она вдохновляет нас на творчество, заставляет верить в чудеса! Звучит невероятно, но один и тот же химический состав в разной концентрации может иметь нетождественные свойства. Даже банальное снотворное может быть опасным для жизни и здоровья человека, если принять его слишком много. Как не навредить себе или другим? Как извлечь из таблеток и порошков пользу?! Всему этому учит нас химия.

Пока учитель искусно мотивировал класс изучать его предмет, мне в голову пришла одна мысль. Люди, как химические элементы, взаимодействуют друг с другом. Общение с некоторыми из них обогащает нашу жизнь, помогает нам раскрыться и стать лучше. Но есть и такие, которые «окисляют» нас, убивают самые ценные и полезные свойства и в результате приводят к разрушению…

Увы, «человеческую химию» не изучают в школе, и невозможно узнать заранее, как сложится взаимодействие с тем или иным человеком, что оно принесет. Эту сложную науку в той или иной степени можно познать только эмпирически, и для этого человеку дана целая жизнь.

После уроков и легкого полдника воспитанники обычно собираются в общей комнате на первом этаже, где каждый находит занятие по интересам. Старшие играют в подкидного дурака или в мафию; многие смотрят телевизор; несколько человек рисуют, усевшись в кружок, а угловатые девочки-подростки, выстроившись в две шеренги, хором поют: «Мало половин, мало, мало половин» [1] и пританцовывают, подражая подчеркнуто плавным, манерным движениям исполнительницы.

Я же до ужина уходила в библиотеку – только в компании с книгами я не чувствовала одиночества. Мне нравился этот молчаливый книжный приют с въевшимся запахом времени и серо-черной пыли. Тишина там была совсем особая: глубокая, вязкая, насквозь пропитанная человеческой мудростью, и я могла немного отдохнуть от школьной суеты, а также ото всех остальных – другие воспитанники редко сюда заглядывали, а если и заходили, то вовсе не за книгами.

В отличие от них я «глотала» все без разбора: романы, рассказы, биографии, поэзию, приключения, детективы, пытаясь представить ту «настоящую жизнь», которая терпеливо ждала нас за воротами детского дома. Все, что мне было известно о ней, я выудила из книг.

А если мне не хотелось читать, я смотрела в окно. С третьего этажа мне было отлично видно весь двор: высокий железный турник; старые скрипучие качели; короткую, вросшую в землю горку; маленькую песочницу; колючий кустарник и заросшие пыреем клумбы у крыльца.

Я любила наблюдать за малышами, игравшими в снежки или в «горячую картошку» в зависимости от времени года. Но больше всего мне нравились «веселые старты», которые воспитатели и волонтеры устраивали для них в погожие деньки.

Я, как заядлая фанатка, с трибуны следила за ходом соревнований и болела за все команды сразу. А когда на улице никого не было, я мечтала о самых простых и заурядных вещах, которые хочется иметь, только когда их нет.

К счастью, даже в жизни детдомовцев иногда случается что-то хорошее.

Как-то утром меня вызвали в кабинет директора. Когда я услышала об этом, у меня вспотели ладони, но выбора не было – пришлось идти.

«Бывают хорошие дни, бывают плохие», – подбадривала я саму себя, выходя из столовой и стараясь не обращать внимания на ухмылки других воспитанников, частенько получающих нагоняй от заведующей за драки, плохие оценки или распитие спиртных напитков.

Меня еще ни разу не вызывали в кабинет директора, и я шла по коридору, перебирая в голове все, что случилось накануне, и тщетно пытаясь понять, что я сделала не так.

«Если янаучилась в одиночку справляться со всеми трудностями и радоваться редким удовольствиям,то разговором с заведующей меня точно не напугать!» – решила я и бесстрашно шагнула в тот самый «жуткий» кабинет.

Лидия Ивановна (заведующая детским домом) встретила меня холодной покровительственной улыбкой и велела сесть за стол, стоящий под прямым углом к ее длинному рабочему столу, заваленному всевозможными папками и документами. Она почему-то избегала смотреть воспитанникам прямо в глаза и сразу надевала затемненные очки, когда кто-то из них к ней входил.

Я села на стул и тоже попыталась улыбнуться.

«Неприятности лучше встречать с улыбкой», – подумала я.

– Вот что, Анжела,– строго начала Лидия Ивановна, сложив руки перед собой, – хочу сообщить тебеприятную новость. Одна женщина – немолодая, но и нестарая – без вредныхпривычек, со средним, но вполне удовлетворительным достатком хочет взять тебяна попечение. Ей больше сорока пяти лет, у нее нет своих детей, но она хочет оком-то заботиться, – заведующая сделала паузу и выразительно посмотрела наменя. – Конечно, одинокие женщины «под пятьдесят» берут детей себе в утешение,но разве ее желание иметь семью не похвально?!

Я кивнула.Наверное, это было так.

– Если хочешь знатьмое мнение, то детям, которые появились у родителей в зрелом возрасте, даже большеповезло. До тридцати лет мамы и папы отчасти еще сами дети и не осознают своюответственность в полной мере... Гм! Скажу тебе прямо, к нам нечасто обращаютсяза детьми старше десяти лет, но тебе улыбнулась Удача, и я очень рада, чтотакой шанс выпал именно тебе! Если ты согласишься, у тебя будет своя комната,красивые новые вещи и взрослый человек рядом.– Лидия Ивановна снова улыбнулась. – Ты ведь хочешь уйти из детскогодома?

– Да, наверное, –неуверенно пробормотала я, пытаясь осознать это невероятное известие – первоепо-настоящему значимое событие в моей жизни.

К сожалению, доэтого дня ни одна женщина с заплаканными глазами из тех, что приходилизнакомиться с детьми, не останавливала на мне свой взгляд (как будто я быланевидимкой). Никто меня не замечал, никому я не нравилась. Возможно потому, чтоя была грустной, нелюдимой девочкой, листавшей в углу книжки с картинками, покадругие ребята строили башни из кубиков или играли со взрослыми в дочки-матери…

Время шло, но вмоей жизни ничего не менялось, и вскоре я смирилась с тем, что до поступления втехникум буду жить здесь, в детском доме.

Признаюсь, новостьо попечительстве меня обрадовала и озадачила одновременно. Я не ждала от жизниничего хорошего, поэтому не могла с уверенностью сказать, хочу я уйти или нет.Перемены пугали меня, но все же перспектива иметь свою комнату, книги, одежду,которую до меня никто не носил, была сказочно заманчивой... Еще я подумала отом, как было бы здорово завести близких друзей, и неуверенно улыбнулась,представив, что буду проводить больше времени с людьми, а не с книгами.

– Вот и хорошо! –одобрительно кивнула Лидия Ивановна, принявшая мою робкую улыбку за согласие. –На этой неделе она придет познакомиться с тобой лично, и я надеюсь, вы с нейнайдете общий язык. Конечно, мы делаем для воспитанников все, что в наших силах– и даже больше! Но возможности у нас весьма ограничены, – здесь Лидия Ивановнатяжело вздохнула. – Кроме того, вас слишком много, и мы не можем уделитьдостаточно внимания всем и каждому.

Пока заведующая размышляла о тяготах управления детским домом, меня занимали совсем другие мысли. Я пыталась представить себе мою попечительницу, личную комнату, новую жизнь…

– Возможно, здесь, в детском доме, мы слишком заботимся о питании, здоровье и досуге наших воспитанников и недостаточно готовим вас к тому, с чем вы столкнетесь за этими стенами, – наконец изрекла Лидия Ивановна после затянувшегося молчания, – но как вообще можно подготовиться к жизни?! Рано или поздно она каждого погнет и поломает – ничем ее не умилостивишь…

Я не знала, что ответить на такое мрачное пророчество, и она продолжила:

– Принято считать, что такую помощь дети и подростки получают в семье. Знаешь, иногда приемным родителям, опекунам и попечителям удается заменить даже кровных родственников. Надеюсь, в твоем случае так и будет. Однако ты не должна забывать, что государство будет выплачивать пособие на твое содержание, пока тебе не исполнится восемнадцать лет, – Лидия Ивановна выразительно глядела на меня из-за очков, – поэтому не веди себя, как бедная родственница, принятая в дом из милости. Будь благодарна своей попечительнице, но все же постарайся выстроить с ней доверительные, «взрослые» отношения.

Я утвердительно кивнула в знак согласия. Разумеется, мне тоже этого хотелось.

– Надеюсь, эта важная перемена пойдет тебе на пользу, – Лидия Ивановна сняла очки, и я поняла, что наш разговор окончен.

Я торопливо поблагодарила ее и с легким волнением направилась к двери – мне хотелось побыть одной и все хорошенько обдумать, но Лидия Ивановна вдруг громко окликнула меня:

– Анжела!

Я обернулась и внимательно посмотрела на нее.

– Пока все документы не будут готовы, никому об этом не говори.

Я молча кивнула и вышла за дверь.

Первая встреча с моей попечительницей была короткой. Она проходила в кабинете заведующей, где Соня (или Софья Алексеевна по документам) дожидалась меня после длительной беседы с психологом.

Я вошла и, не помня себя от волнения, села на стул, который мне указала Лидия Ивановна. Соня сидела напротив меня и, когда я осмелилась взглянуть на нее, приветливо мне улыбнулась.

Утром я вычистила ногти и причесалась тщательнее обычного, повинуясь невинному желанию не ударить в грязь лицом и, может быть, даже понравиться. Кто бы на моем месте не мечтал о том же?

Я робко смотрела на Соню в надежде узнать, оправдались ли ее ожидания. Обычно я хорошо читаю чужие лица, но в тот день я была так взвинчена и неспокойна, так много думала о самых разных вещах, что не могла понять: искренна ее улыбка или нет.

К счастью, Лидия Ивановна заговорила первой. Она быстро и коротко представила нас, а потом долго и красноречиво рассказывала о важности заботы друг о друге, о ценности семьи и наконец сказала:

– А теперь я вас оставлю. Поговорите наедине.

Лидия Ивановна вышла из кабинета с загадочной улыбкой, забыв снять свои очки, и я, пересилив волнение и робость, посмотрела на Соню чуть-чуть смелее. Мне бросилась в глаза ее белая футболка, на которой была нарисована огромная золотая корона, выгнувшаяся под напором ее пышной груди. В ее крупной фигуре действительно было что-то величественное, царское…

– А ты не похожа на типичного четырнадцатилетнего подростка, – сказала Соня, весело глядя на меня, – ни татуировок, ни проколотой ноздри…

– Здесь такие вещи запрещены.

– Знаю. Мне просто хотелось вытащить тебя из скорлупы… А ты бы хотела иметь тату?

– Нет, – твердо ответила я. – Мне ведь не всегда будет четырнадцать.

– Гм! Это верно. Но, знаешь, наверное, в любом возрасте можно найти свои «плюсы», – неуверенно заметила Соня и поправила кардиган, чтобы прикрыть свой выпирающий живот. – В молодости мне казалось, что лучшая пора в жизни человека – это юность. Тогда всё казалось возможным, все двери были открыты – потому что я была очень красивой… Однако в тридцать я поняла, что ошиблась: моя красота все еще была при мне, и к ней добавились неплохая работа и двухкомнатная квартира. А после сорока я осознала, что внешность – вообще не главное жизни, и успокоилась.

Действительно, красота Сони с годами поблекла и расплылась. Овал лица «потек» вниз, веки заметно отяжелели, а вены на руках предательски вспучились. Но ее большие черные глаза все еще были распахнутыми, ясными, как будто отражали теплый внутренний свет. Они были прекрасны!

– По возрасту ты могла бы быть моей дочерью, – задумчиво сказала Соня, не спеша разглядывая меня, – и я бы хотела, чтобы ты согласилась на мое попечительство. Конечно, не все так просто, как кажется. Сейчас я хожу в школу приемных родителей, а после этого нужно будет оформить все документы… В общем, я не смогу забрать тебя раньше, чем через месяц. Но для того, чтобы начать бумажную волокиту, мне нужно получить твое согласие. Заведующая сказала, что ты хочешь уйти из детского дома. Это так?

– Хочу, – сказала я немного увереннее, чем неделю назад Лидии Ивановне.

Соня улыбнулась.

– Надеюсь, когда мы познакомимся поближе, ты захочешь жить со мной, – дружелюбно сказала она. – Может быть, ты хочешь что-то спросить? Про школу, про свою комнату, про ребят во дворе… Не стесняйся!

На самом деле у меня был один вопрос, вертевшийся на языке с того дня, как Лидия Ивановна сказала мне о попечительстве.

– Почему у Вас нет своих детей? – спросила я и густо покраснела, но Соню, кажется, совсем не смутила моя дерзость.

– Пока я быламолодой, мне и одной жилось неплохо, – честно призналась она. – Конечно, как ивсем девчонкам, в юности мне хотелось выйти замуж, создать семью, но отношениябез обязательств мне все-таки были милее... Не удивительно, что я осталасьодна, да?!

Я промолчала.

– Да, – ответилаСоня вместо меня. – Я думала, что из-за детей буду чувствовать себя связанной,уязвимой… У меня нет ни братьев, ни сестер, я росла одна и не моглапредставить, каково это – быть матерью. Я очень боялась, что не справлюсь с такойответственностью... А потом время ушло. Так-то! – с грустью добавила Соня,снова вспомнив о своем возрасте.

Признаюсь, меня растрогала ее искренность. Она могла бы сплести слезливую историю, а я по неопытности поверила бы каждому ее слову. Но Соня не пошла по этой скользкой дорожке, не стала выставлять себя в выгодном свете, чтобы произвести нужное впечатление, и я невольно почувствовала уважение к ней. А еще мне показалось, что она мне доверяет и в какой-то степени считает себе равной. Для меня это было очень важно, ведь у меня никогда не было друзей.

– Но я не хочу жить сожалениями! – неожиданно развеселилась Соня. – Что толку горевать о том, что не сбылось?! Я хочу изменить свою жизнь, а для этого мне нужна наперсница, компаньонка. Я уже немолода и не представляю себя в роли няньки большеголового младенца. Одной мне было бы с ним очень тяжело, – торопливо объясняла она. – А ты уже взрослая, самостоятельная, хорошо учишься, любишь читать, размышлять. Заведующая сказала, что тебя калачами не выманишь из библиотеки!

Мои щеки слегка порозовели. Я не привыкла к тому, чтобы меня хвалили.

– Знаешь, в молодости я увлекалась серьезной литературой и даже писала статьи о творчестве Больших Писателей, – с гордостью сказала Соня. – Я никогда не работала учительницей или библиотекарем, но многое помню из книг и надеюсь, нам будет, о чем поговорить. Может быть, со временем мы подружимся…

Я посмотрела на нее с благодарностью.

– Хочешь узнать что-то еще? – спросила Соня после короткой паузы.

– Пока нет.

– Тогда до следующей встречи! – улыбнулась она, набросив на плечо ремень своей ярко-розовой сумочки и украдкой что-то вытащив из нее. – Не знаю, почему мне не разрешили принести тебе небольшой подарок: книгу или набор для рукоделия… Наверное, заведующая боится, что это повлияет на твое решение. Но думаю, что от одного шоколадного батончика вреда не будет. Положи его в карман, – посоветовала Соня, протягивая мне лакомство, завернутое в блестящую плотную бумагу.

– Спасибо! – растрогалась я. Мне было очень приятно почувствовать чью-то заботу.

Я надежно спрятала батончик в передний карман джинсов и прикрыла его футболкой, чтобы с наслаждением съесть шоколад в библиотеке, пока его не заметили и не отобрали старшие.

Несмотря на то, что мне уже было четырнадцать, я была меньше среднего роста, моя фигурка выглядела тонкой и хрупкой, а мышцы были едва заметными, слабыми. Я никогда не увлекалась спортом, не играла с другими воспитанниками в волейбол и не могла заставить себя, как Лешка Егорцев, каждый день бегать по пять километров, а затем подтягиваться на турнике тридцать раз.

Лешку не трогали, а у меня отбирали все, что попадало мне в руки, чтобы при случае обменять на спиртное или сигареты. Я отдавала все не от страха, не из-за слабости, а потому что знала: сопротивляться бесполезно.

Единственной вещью, которую мне удалось сохранить, была большая голубая кружка, похожая на широкую восточную пиалу с выгнутой ручкой. Она до того мне понравилась по форме и безмятежному голубому цвету, что пришлось с силой ударить ее о бетонную ступеньку лестницы, ведущей на первый этаж.

С глубокой уродливой трещиной с верху до низу она была никому не нужна. Как и я сама до недавнего времени.

Через месяц, в середине августа, я распрощалась с детским домом.

Перед тем, как уйти, я еще раз побывала в кабинете заведующей, но она больше не говорила мне о «взрослых» отношениях. Наоборот, Лидия Ивановна посоветовала мне быть благодарной, благоразумной, скромной и уступчивой, а также ценить то, чему меня научили в детском доме. Затем она торжественно вручила мне папку с документами, повторила, что мне сказочно повезло, и на этом мы расстались.

Я думала, что моя мечта сбылась: у меня появился близкий надежный друг, и я не вернусь сюда никогда. Возможно, и Лидия Ивановна так считала, только получилось все несколько иначе…

Глава 2. Начало

Когда я вспоминаю квартиру Сони, я всегда чувствую запах жареной картошки с укропом. Этот восхитительный запах – так непохожий на те, к которым я привыкла в детском доме – встретил меня не в маленькой, заваленной посторонними вещами кухне, а еще в прихожей. От него у меня потекли слюнки, и немного закружилась голова.

Первое впечатление не всегда бывает неверным или обманчивым, иногда ему можно доверять. Сколько дней и недель этот дом встречал меня теплом, вкусной едой и радушием! Мне не было дела до того, что квартира Сони оказалась тесной, маленькой, заставленной грубоватой, тяжеловесной мебелью постперестроечного периода, и единственной современной вещью здесь был плоский телевизор с широкой диагональю (он висел в комнате Сони).