Полная версия

Психомоторная эстетика. Движение и чувство в литературе и кино начала ХX века

В этой книге содержится попытка найти корни таких подходов к телесности в психофизиологических дискурсах, зародившихся в лабораториях XIX века, а также в эстетических теориях, основанных на исследовании перцепции, моторной иннервации и кинестетической эмпатии. «Психомоторная эстетика» начинает с дореволюционного периода и углубляется в XIX век, чтобы показать предпосылки к усилившемуся в 1920‑е годы курсу на слияние психофизиологии и эстетики. Освещая эту предысторию, данная книга показывает, почему именно в это десятилетие, как утверждает Маргарета Фёрингер,

казавшиеся несовместимыми научные и художественные методы сошлись вместе в процессе создания совместного объекта – нового социалистического человека88.

Формирование этого междисциплинарного пространства на стыке психофизиологии и перформативных искусств в России начала XX века запечатлено в ключевых работах Ирины Сироткиной на такие темы, как понятие «биомеханики» в театре Мейерхольда, учение о двигательной координации Николая Бернштейна, идея «мышечного чувства» в теории современного танца, применение фотографии для исследования движения в «кинемологической» секции Государственной академии художественных наук (ГАХН)89. Архивные исследования Оксаны Булгаковой и Юлии Васильевой дали представление об обращении Эйзенштейна к разным тенденциям в психологии, включая Фрейдов психоанализ, культурно-историческую психологию Льва Выготского и Александра Лурии, а также теорию поля Курта Левина90. Михаил Ямпольский, Джон Маккей и Валери Познер размышляли о нейрофизиологии и энергетизме Бехтерева в связи с репрезентацией движения в фильмах Дзиги Вертова91. Несмотря на эти и многие другие выдающиеся исследования, полная картина взаимодействия психологии и искусства в начале XX века в России еще далеко не представлена. Особенно редки работы, опирающиеся на методологии Мишеля Фуко и Бруно Латура, в равной степени охватывающие материальные практики внутри научных лабораторий и культурную политику «агентских» сетей, помогавших распространять научные знания. В этом смысле основополагающими являются исследования Уте Холль, Маргареты Фёрингер и Елены Вогман, выявившие взаимосвязь между левыми эстетическими теориями, советским киноавангардом и рефлексологией Павлова и Бехтерева92. В моей книге также рассматриваются способы, которыми нейрофизиологические лаборатории записывали и интерпретировали характерные микродвижения тела, а также дальнейшая судьба этих методов и концепций в руках художников и органов культуры.

Однако точку зрения, которую «Психомоторная эстетика» предлагает в отношении этого материала, скорее, можно охарактеризовать как преодолевающую предпосылки Фуко, постфукольдианскую. Мой интерес к материальной культуре, институциональным структурам и научным методам продиктован не только целью раскрыть механизмы вертикального социального регулирования и внедрения самодисциплины, то есть способов, которыми технологии становились проводниками власти и устанавливали социальные иерархии. С философской точки зрения не менее важным ориентиром, чем Фуко, для меня является Мишель де Серто, чьи этнографические очерки одобряют повседневные приспособления, идущие в разрез с установленным регламентом; неожиданные, ошибочные интерпретации главенствующих дискурсов и разнообразные искажения, переделки и адаптации, благодаря которым непрофессиональные «пользователи» индивидуализируют и изменяют навязываемые им схемы93. Глубокое влияние на мое понимание культурной истории начала XX века в России оказали труды моей покойной руководительницы Светланы Бойм, чья историография «вне-современности» делала акцент на индивидуальную «свободу по отношению к политическим телеологиям и идеологиям, движимым революционным прогрессом или невидимой рукой рынка»94. В главах данной книги, посвященных русским футуристам, формалистам и режиссерам-авангардистам, обсуждаются творческие вольности, которые художники позволяли себе в отношении научных концепций, а также новое применение научных методик, которые они подстраивали под свои творческие задачи. Я ставила себе целью оставить читателям возможность принимать эти проекты на их условиях, как самостоятельные творческие исследования, не торопясь определить их роль для возникающих идеологических и технократических режимов. В то же время, сравнивая российские культурные практики с европейскими и американскими, «Психомоторная эстетика» показывает, как все эти очень различные авторы пытаются найти и отвоевать свою собственную территорию в мире, в котором психофизиология пошатнула традиционные представления о том, что значит ощущать, чувствовать, думать, выражать, сопереживать и общаться. Такой взгляд дает возможность увидеть взаимодействие русских авангардистов с психологическими науками как часть более масштабных сдвигов, связанным со становлением современного индустриального общества, и как их отклик на проблемы, занимавшие умы их современников на Западе.

Данный подход вдохновлен исследованиями взаимосвязанных историй психологии, технологий и искусств в Германии и Франции. За последние тридцать лет такой междисциплинарный анализ обогатил сферы медиатеории, истории искусства и перформативных исследований. Новаторские работы о французском и немецком модерне Джонатана Крэри, Жоржа Диди-Юбермана, Рэй Бет Гордон, Сьюзен Бак-Морс, Майкла Коуана, Стефана Андриопулоса, Скотта Кёртиса, Роберта Брэйна и других исследователей пролили свет на то огромное влияние, которое оказали на поле культуры нейрофизиологические изыскания в области чувственного восприятия, внимания и чувства ритма, а также психиатрические дискурсы гипноза, невроза, истерии, раздвоения личности, силы воли, утомления, шока и сенсорной перегрузки95. Данное исследование прослеживает отголоски психофизиологии за пределами ее европейского эпицентра, ее внедрение в новые контексты и дискурсивные рамки в России. Вслед за перечисленными исследователями я обращаюсь к архивам, преодолевая дисциплинарные барьеры и устанавливая диалог между столь различными материалами как научные трактаты, документация экспериментов, поэзия, литературоведение, мемуары деятелей искусства, практические руководства, манифесты кинорежиссеров, кадры со съемок, графики дыхания кинозрителей, а также периодические издания, посвященные литературе, кино, театру, психологии и менеджменту производственного труда. Главы этой книги показывают, как тексты и визуальные документы дополняют друг друга, высвечивая историю дискурсивных конфигураций «экспрессивного движения» и материальных практик, из которых сложилось представление о нерасторжимой связи между телодвижением и высшей нервной деятельностью.

В методологическую основу данной книги изначально легла идея проследить отсылки к психологическим и нейрофизиологическим трудам, цитируемым в теоретических текстах писателей, художников и филологов. Такая индуктивная стратегия дает возможность оценить распространение терминов, приемов описания телодвижений и объяснений его роли в аффективных и когнитивных процессах. Учитывая, что идеи, взятые из мира науки, никогда не оказывались в вакууме, но вступали в контакт с другими понятиями, принятыми в конкретной культурной сфере, в этой книге я представляю то, что можно было бы назвать «сплетениями дискурсов». Поэтому для меня было особенно важным реконструировать культурную среду каждого автора и определить влияние различных институций, моды на определенные идеи и идеологических программы, поспособствовавших распространению научных идей. Историческая реконструкция также позволила мне задаться вопросами о конкретной природе отношений между наукой и искусством. Таким образом, вместо того чтобы говорить о прямом влиянии психологической науки на различные культурные практики, я демонстрирую то, в какой степени присвоение, искажение и остранение характеризовали этот обмен.

1. Звукоречь: психологические источники русской футуристической поэзии

Все движение языка в нашей полости рта – жест безрукой танцовщицы, завивающей воздух, как газовый, пляшущий шарф <…> Звуки – древние жесты в тысячелетиях смысла <…> звуки ведают тайны древнейших душевных движений <…> Жесты – юные звуки еще не сложившихся мыслей, заложенных в теле моем…

Андрей Белый 96Нам нужно помнить о психомоторном характере наших мыслительных процессов <…> Мы выяснили фундаментальную истину, состоящую в том, что не существует чувственного состояния, которое не являлось бы одновременно началом моторной реакции.

Хуго Мюнстерберг 97Эссе Виктора Шкловского «О поэзии и заумном языке» (1916), посвященное экспериментам русских футуристов, дает представление о его ранних концепциях языка и его функционирования98. Защищая проект футуристов как нечто большее, нежели юношеская эскапада, «пощечина общественному вкусу», Шкловский считает их игру с лишенными смысла звукосочетаниями – заумь, или заумную поэзию – экспериментом, испытывающим сами условия вербального высказывания. У ранней версии этой статьи имеется эпиграф: «Посвящаю первому исследователю этого вопроса поэту Алексею Крученых» (ил. 1.1)99. Эта подпись, характеризующая лидера московских кубофутуристов как собрата-исследователя и теоретика-первооткрывателя, указывает направление, которого будет придерживаться Шкловский в интерпретации всего проекта поэтов-авангардистов. В статье эксперименты футуристов, в том числе скандально известное стихотворение Крученых «Дыр бул щыл / Убещур», преподносятся как нечто большее, нежели просто попытка подорвать благозвучие классической русской поэзии. Шкловский представляет их как запись процессов, происходивших внутри сознания поэта в момент создания стихотворения100. Комментируя свое эссе 1916 года спустя почти семьдесят лет, Шкловский так охарактеризует свое увлечение футуристской игрой с границами языка:

Что мне сейчас кажется особенно интересным в зауми? Это то, что поэты-футуристы пытались выразить свое ощущение мира, как бы минуя сложившиеся языковые системы. Ощущение мира – не языковое. Заумный язык – это язык пред-вдохновения, это шевелящийся хаос поэзии, это до-книжный, до-словный хаос, из которого все рождается и в который все уходит.

И Хлебников говорил мне, что поэзия выше слова.

Заумники пытались воспроизвести этот копошащийся хаос пред-слов, пред-языка. И в строгом смысле слова, заумный язык – не язык, а пред-язык.

Ребенок рождается с криком прародителей. Крик, не расчлененный на слова, бормотание, это язык ощупывания мира, ошарашивания его. Ощупывая мир звуком, мы наталкиваемся на предметы, обозначаем их определенными звуками101.

Ил. 1.1. Густав Клуцис, «Крученых читает свои стихи». Фотомонтаж, 1927.

Повторяя в комментарии 1984 года свой же тезис, выраженный в эссе 1916-го, Шкловский настаивает на том, что футуристам удалось обнаружить хаотичное, элементарное движение под поверхностью устойчивых словоформ. Он метафорически сравнивает поиски языкового выражения с зондированием неизвестного рельефа с помощью эхолота – это прикосновение к контуру невидимого объекта, передача сообщения наощупь, методом проб и ошибок. Будучи любителем призрачных созвучий, Шкловский сопоставляет «ощущение-ощупывание-ошарашивание» и другие слова с похожим звучанием как будто для того, чтобы проиллюстрировать или, возможно, воспроизвести для читателя свое понимание поэтического художественного поиска. Аллитеративная перекличка создает связь существительных, между которыми этимологически нет ничего общего, обогащая их новыми семантическими нюансами, выходящими за пределы словарных значений.

Намеренный повтор согласных звуков заставляет читателя почувствовать предложения абзаца как единое звучащее поле и единый семантический континуум, в котором идея поэтической экспрессии оказывается неразрывно связанной с чувственным бытием поэта и его желанием зацепить, поразить, «ошарашить» аудиторию. Эта концепция «ошарашивания» (Шкловский использует здесь нарочито разговорное слово), возможно, является завуалированной отсылкой к ставшему его визитной карточкой понятию «остранения». Повторение звуков в этом отрывке, очевидно, нечто большее, нежели риторический прием. Это перформативная реализация идей, бывших для автора ключевыми в начале карьеры. В эссе о зауми 1916 года он пишет:

Но мне кажется, что часто и стихи являются в душе поэта в виде звуковых пятен, не вылившихся в слово. Пятно то приближается, то удаляется и, наконец, высветляется, совпадая с созвучным словом. Поэт не решается сказать «заумное слово», обыкновенно заумность прячется под личиной какого-то содержания, часто обманчивого, мнимого, заставляющего самих поэтов признаться, что они сами не понимают содержания своих стихов102.

Используя формулировку «звуковые пятна», Шкловский предполагает, что в процессе стихосложения сознание поэта сначала нащупывает некие неясные, но навязчивые звуковые образы, которые затем становятся ядром экспрессии, вербализованной с помощью нормативного языка. В эссе он дает примеры аллитеративных эффектов, внутренних рифм и омонимии во многих видах поэзии, от японских танка до славянских народных песен, обращая внимание читателя на то, что выбор слов в поэтических текстах зачастую предопределяется фонетическим сходством. Шкловский интерпретирует стремление поэтов к использованию слов с похожими звуками как неотвязное влияние «внутренней звукоречи» – этого первичного проговаривания, предшествующего появлению членораздельной речи и отражающего операции сознания, работающего над вербализацией представлений.

Шкловский поднимает вопрос о том, как идея, настроение или «чувственный тон» приобретают вербальную форму и почему они ассоциируются с определенными звуковыми образами. Данный подход основывается на долгой традиции, связывавшей структуры языка со структурами перцепции и мышления, достигшей наибольшего развития в трудах посткантианских филологов XIX века Вильгельма фон Гумбольдта и Хеймана Штейнталя. Идеи именно этой школы в сочетании с психофизиологическими подходами к эстетике, разработанными Иоганном Фридрихом Гербартом, Германом фон Гельмгольцем и Густавом Фехнером, оказали ключевое влияние на теоретическую основу российской филологии и лингвистики на рубеже XX века103. Поколение исследователей, являвшихся непосредственными предшественниками Шкловского и других формалистов, передало им набор вопросов и методологий, направленных на изучение путей, которыми внутренние механизмы (перцептивные, когнитивные и эмоциональные) определяют возникновение культурных форм.

Анализ тезисов Шкловского в «О поэзии и заумном языке», а также его библиографических отсылок позволяют проследить, как автор и его источники интерпретируют – местами строго, а местами заигрывая – психофизиологию и философию сознания (philosophy of mind) рубежа веков. В итоге этот экскурс нацелен на то, чтобы объяснить, что имели в виду Шкловский и анализируемые им поэты, когда они утверждали, что фонетическая и жестикуляционная материя стиха позволяет запечатлеть «глубинные и бессознательные психические импульсы, предвосхищающие рождение искусства»104.

Движение как материальный проводник аффекта

В манифесте 1913 года «Новые пути слова» Крученых описывает методологию поэтических экспериментов русских футуристов так:

Современные баячи открыли: что неправильное построение предложений (со стороны мысли и гранесловия) дает движение и новое восприятие и обратно – движение и изменение психики рождают странные «бессмысленные» сочетания слов и букв105.

Ключевыми терминами для Крученых являются «движение» и «изменение» – мысли, тела, представлений о мире. Он указывает на то, как эти архитектонические сдвиги отражаются в звукообразах слов, не отягощенных логикой и грамматикой, а также в моторике письма и рисования, не подчиненных некоему предустановленному композиционному строю. Являлось ли это отражение естественным или выдуманным, спонтанным или произвольным, основополагающем для произведения искусства или обнаруженным позже, задним числом – это критики-футуристы обсуждали много и с недоверием. Сама идея моментальной, индексальной передачи движений мысли в артикуляции звуков и моторике пишущей руки пришла к Крученых благодаря нескольким источникам, особое место среди которым занимали (как показали в своих исследованиях Екатерина Бобринская и Наама Акавиа) психиатрические трактаты о ненормативном телесном поведении106. В частности, две работы российских ученых помогли поэту понять, как графемы, исступленная дрожь и вокализация могут указывать на сильный аффект или измененное состояние сознания: «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве» Дмитрия Коновалова (1908) и «Письмо душевнобольных» Владимира Образцова (1904)107. Книга Коновалова, посвященная феномену, заклейменному православной церковью как ересь, предлагает антропологическое описание маргинальных религиозных групп в крестьянстве и пытается оправдать эти необычные экстатические практики, объясняя их с точки зрения психофизиологии. Исследование «большой истерии» Жана-Мартена Шарко и Поля Рише оказало значительное влияние на Коновалова, однако, по сравнению с французскими коллегами, в его анализе сектантских «радений» (экстатических практик) преобладает скорее не сенсационалистский, но сочувственный тон108. Как отмечает Александр Эткинд, Коновалов обращается к идеям Уильяма Джеймса о разнообразии религиозного опыта для того, чтобы трезвым взглядом посмотреть на кажущиеся скандальными элементы «радения»109. Отсылки к психофизиологическим исследованиям непроизвольных спазмов, проводимые Пьером Жане, Паоло Мантегацца, Жоржем Жилем де ла Туреттом и другими европейскими учеными, стали основой для клинической картины симптомов, представленных Коноваловым: треморов, возбуждения, резких восклицаний и учащенного сердцебиения. До того, как книга заинтересовала Крученых, она произвела резонанс в декадентской среде; в особенности в кругах символистов110. Андрей Белый посвятил сектантам роман «Серебряный голубь», поставив в центр сюжета убийство и приписав крестьянскому религиозному движению дионисийские черты. Владимир Соловьев, в свою очередь, рассматривал спонтанные проявления народной религиозности сквозь призму собственной мистической философии. В отличие от символистских мыслителей Крученых снял с практик радений романтический флер и стал рассматривать «глоссолалию» (дар говорения на языках) как технику – как метод творческого освобождения. В книге «Взорваль» поэт вставляет цитаты сектантской «глоссолалии» среди своих стихов, чтобы проиллюстрировать многообещающие возможности заумного языка и его тесную связь с внутренним опытом (ил. 1.2). Шкловский дублирует эту перспективу в эссе 1916 года о заумной поэзии, перемежая свой анализ футуристской поэзии примерами лингвистического экстаза, взятыми из книги Коновалова.

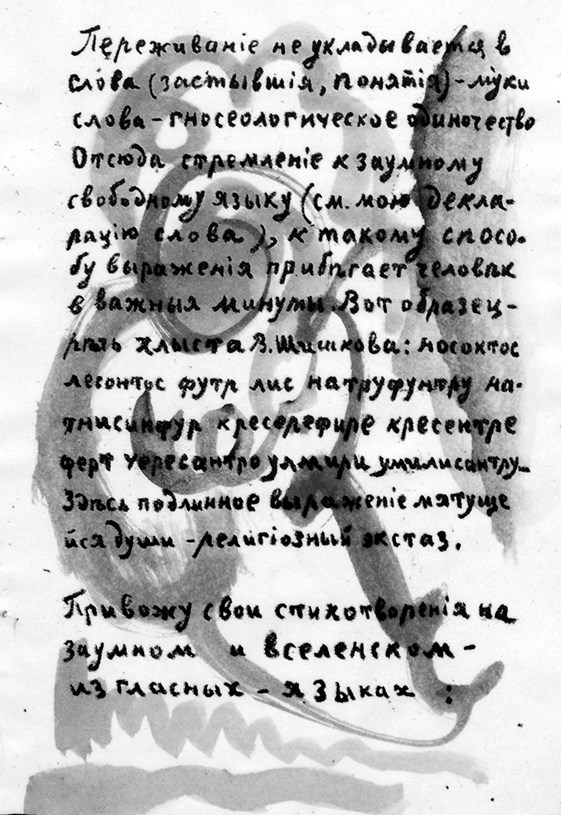

Ил. 1.2. Страница из рукописной литографической книги А. Крученых «Взорваль», на которой речевой экстаз хлыстов представляется как «подлинное выражение мятущейся души». Абстрактные акварельные формы, вибрирующие пастельными тонами на заднем плане, навевают образ матери с ребенком на руках и, возможно, являются отсылкой к упоминанию Девы Марии в сектантских молитвах, – однако эти догадки, подобно тесту Роршаха, возникают лишь в сознании зрителя. © Гос. музей В. В. Маяковского, 2019.

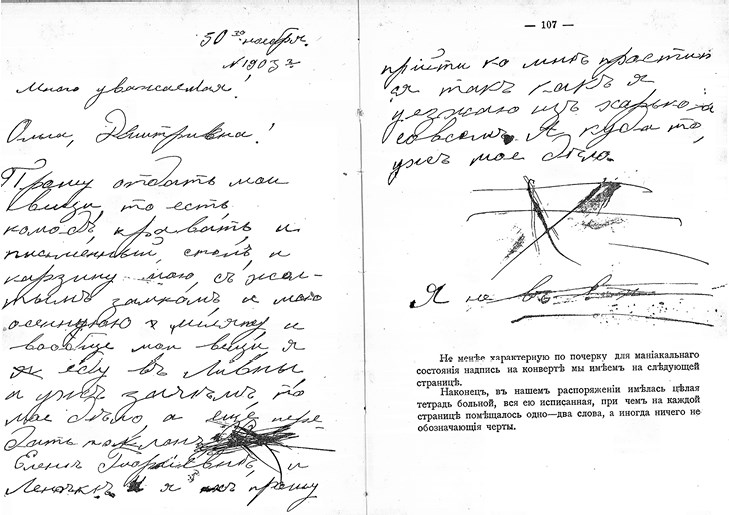

Второй источник Крученых, трактат В. Н. Образцова «Письмо душевнобольных», основан на опыте клинической практики автора в Казанской психиатрической больнице, важном центре психиатрических и нейрофизиологических исследований, где среди других авторитетных ученых работал консультантом Владимир Бехтерев111. В книге Образцова описываются признаки нервных расстройств, содержащиеся в образцах письма, рисунков и в лексических особенностях бредовой речи пациентов, наполненной неологизмами и бессвязными репликами. Вслед за графологами Чезаре Ломброзо и Кристофом фон Шрёдером Образцов утверждает, что симптомы «exaltatio maniacalis» на уровне содержания выражается на письме быстрой сменой идей, эллипсисом на уровне логических построений, а на уровне реализации – увеличивающейся скоростью, уверенностью и экспансивностью подчерка, указывающих на «гипердинамизм нервно-мышечного аппарата»112 (ил. 1.3). Собственные эксперименты Крученых, несомненно, были в большей степени игровыми, анархистскими и антисистематическими, чем попытки Образцова проследить влияние психологических расстройств на манеру письма пациентов. Однако на базовом уровне поэт и психиатр пользовались одним основополагающим принципом. Как отмечает Сергей Третьяков, в поэзии Крученых

Буквы и слога вразбивку разных размеров и начертаний; реже эти буквы печатные, чаще писанные от руки и притом коряво, так что, не будучи графологом, сразу чуешь какую-то кряжистую, тугую со скрипом в суставах психику за этими буквами113.

Ил. 1.3. Образец «маниакального» почерка из книги В. Н. Образцова.

Помимо трудов российских психиатров, были и другие источники, вдохновившие авторов поколения Шкловского на поиски и эксперименты с материализацией чувственных, аффективных и когнитивных процессов в артикуляционных и акустических аспектах речи. Сравнение с итальянскими футуристами и французскими «верлибристами» (поэтами вольного стиха) указывает на то, что существовала целая теоретическая платформа, служившая плацдармом для этих идей в европейской культуре рубежа веков. Париж, столица модернистских экспериментов, где «parole in libertà» («слова на свободе») Филиппо Томмазо Маринетти впервые получают широкое признание, был местом интенсивного междисциплинарного обмена на стыке эстетических теорий и нейрофизиологии114. Согласно Роберту Брэйну, двое влиятельных парижских теоретиков – психофизиолог Шарль Анри и поклонник Маринетти поэт Гюстав Кан – обращались к научным записям телесных движений, подводя фундамент под свое видение поэзии, танца и живописи как форм вибраций и аффективных ритмов. Их эстетические теории сосредоточены на сенсорном восприятии мира художником и на функционировании его нейрофизиологии в акте художественного самовыражения. Чувство ритма как внутренне прочувствованная цикличность интенсивных, акцентированных ощущений стало объединяющей категорией для изучения воздействия различных типов стимулов – визуальных, аудиальных или кинестетических115. Ритмическое движение тела также стало объективным, документируемым параметром, который можно было изучать с помощью графических записывающих устройств. Такой тип исследований производился в новаторском центре экспериментальной фонетики, основанном лингвистом и священником Жаном-Пьером Руссло в Коллеж-де-Франс (больше о нем в главе 2). Благодаря изыскания Руссло парижские литераторы пришли к мнению о том, что «периодичности в физиологии поэта» могут быть в большей степени связаны с ритмом стихов, нежели классические метрические схемы116. Психофизиологический подход к поэтическому ритму резонировал с модернистским бунтом против традиций, давая дальнейшее теоретическое обоснование свободному стиху, который открыли французские модернисты и иностранные писатели – в числе прочих Маринетти, Эзра Паунд и Уильямс Карлос Уильямс117.

Русские футуристы обычно настаивали на своей независимости от Маринетти, а также от символистов; и действительно, в манифестах Крученых и его соратников, таких как Велимир Хлебников и Владимир Маяковский, явственна самостоятельность их творческих поисков (включая идею обнажения приема и упор на структурные особенности русской фоносемантики). Тем не менее, так же, как и их соперники и предшественники, «будетляне» (как любили называть себя русскоязычные футуристы) культивировали интроспективную осознанность по отношению к собственному чувственному опыту, прибегая к ономатопее для того, чтобы выразить амальгаму эфемерных, постоянно меняющихся состояний сознания. Психофизиологический взгляд на процесс стихосложения раскрывается в теоретическом эссе Маяковского «Как делать стихи» (1926) – поэт был связан с московскими кубофутуристами в 1910‑е годы. Творческий акт, пишет Маяковский, начинается с неясного «гула», формирующего основу ритмической структуры будущего стихотворения:

Я хожу, размахивая руками и мыча еще почти без слов, то укорачивая шаг, чтоб не мешать мычанию, то помычиваю быстрее в такт шагам. Так обстругивается и оформляется ритм – основа всякой поэтической вещи, приходящая через нее гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытаскивать отдельные слова. <…> Откуда приходит этот основной гул-ритм – неизвестно. Для меня это всякое повторение во мне звука, шума, покачивания или даже вообще повторение каждого явления, которое я выделяю звуком. <…> Старание организовать движение, организовать звуки вокруг себя, находя ихний характер, ихние особенности, это одна их главных постоянных поэтических работ – ритмические заготовки. Я не знаю, существует ли ритм вне меня или только во мне, скорее всего – во мне118.