Полная версия

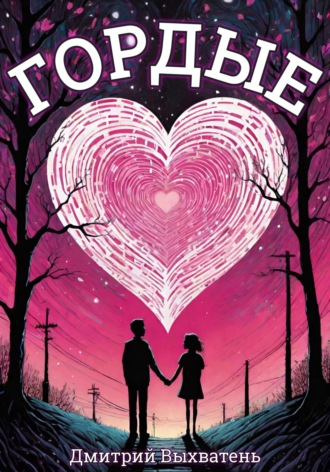

Гордые

Дмитрий Выхватень

Гордые

I

В тëплый майский день улицами Москвы овладел свежий лëгкий ветер, который был как глоток тщетной, но всë же всегда приятной для амбиции мотивации из интернета от непременно сильной личности, известной, впрочем, лишь только по ее назиданиям, с ноткой суггестивности, – ветер, который приятно щекотал физиономию, которая в процессе делалась надменной и уверенной. Именно так заметил и рассудил в моменте юноша, медленно гуляющий по району Л.

Уже не раз люди, которые имели хоть какие-то отношения с ним, многократно замечали вслух, в его присутствие, что, дескать, он побледнел до неузнаваемости за последнее время, превратился в вялую и пассивную личность, – личность, которой была свойственна загадочная задумчивость, от которой, однако, лицо юноши было мрачно до ощущения абсолютного отчаяния, появлявшееся в том случае, когда очередной взгляд ненароком проскальзывал по его унылому, но в тоже время пустому, серьёзному облику. Сам же себя он привык ощущать в таком прескверном состоянии и, жадно до мыслей рефлексируя о теперешнем состоянии своëм, окончательно решил, что положение его очевидное и сложное, а потому не поддаётся чуду, которое сиюсекундно случается с теми людьми, которым это чудо вовсе и не нужно, – по крайней мере, нужно в разы меньше, нежели человеку нуждающемуся и страждущему, например. Всë это прозаично и логично, но, с другой стороны, был не менее интересен вопрос следующий: а кого в своих рассуждениях этот юноша выдвинул в кандидаты на достойного человека, – человека, который по праву и положению своему заслужил оное чудо? Тем не менее об этом будет ещë предостаточно слов.

Итак, очутиться на улице он без причины не имел никакого права, ибо если подобная прихоть всë-таки возникала или в голове, или наяву даже, то в противовес выдвигался факт неоспоримый и доказанный: герой наш был студентом третьего курса. Да, в благородном рассудке можно убедиться, что как раз-таки наоборот – ему непременно следовало бы находиться на улице беспрестанно, или проводить время с знакомыми своими в кой-каких гнусных и одновременно интересных местах, или сделать хоть какую-нибудь пакость с собою, но лишь бы не учиться; но он был исключительным, даже правильным и благородным настолько, что почти не прогуливал пары, – только вот веская причина не прогуливать всë же была, и она им тоже двигала…

Теперь же, что, кстати, ему свойственно вовсе не было, он не спеша, в какой-то ленивой манере, гулял во время обеденного перерыва, длившегося целый час, с надменной миной озирался очень внимательно, пытался тем самым не упустить ни одной детали антуража и эмоции человека. Забываясь в своих мыслях полностью, юноша, прищурив глаза, пронизывал взглядом каждого прохожего; особенно, что было вполне обоснованно тем, что бродил он по окрестностям района, где гордо располагалось высшее учебное заведение его, – бродил машинально, проходя в очередной раз по выученным, доведённым до собственного идеала маршрутам, – особенно мишенями его взоров становились студенты, которые будто бы были то ли ниспосланы судьбою, которая предопределила каждый шаг, каждый вдох их, то ли расставлены как фигурки с лукавой тактичностью на шахматной доске, – тем не менее, казалось, были они лишь там потому, что без них было бы просто-напросто неправильно, нереалистично, – были потому, что не могли там не быть. Каждый из них по тем или иным признакам, несомненно, отличался от других учащихся, но, однако, одновременно являлся неким пазлом заднего фона, был ординарностью, сносил неблаговидную участь, которая заключалась в том, чтобы упоминаться в третьем лице – «студенты».

«А ведь уже по трëм предметам долги у меня! – пробормотал наш герой вслух так тихо, что никто не услышал его. – Ну а мне то что? Всë это мерзко, но оно-то и очевидно, что мерзко. Только и понятно, что в голове дела поважнее есть у меня… Они-то ещё больше добивают меня, чем долги-то эти… А что делать? – в руки себя взять – да и только. Ага, как логично, просто гений! – заметил он, чуть-чуть вспыхнув. – Да бред это всë; а вообще не бред! Гулять меньше надо да и ерундою не заниматься!»

Он аж остолбенел; очевидная и простая мысль зацепила душевное состояние его. Но осмысление положения своего продолжалось всего пару секунд, да и вообще подобное с ним случалось довольно часто. Теперь же, будто опомнившись, герой наш как-то трепетно, суетясь, что даже рука его, которой он доставал смартфон, довольно долго не могла успешно войти в карман, – теперь, разблокировав экран, посмотрел который час, и – резко повернулся на сто восемьдесят градусов, рассердившись на себя за то, что упустил течение времени, а потому оправданно не заметил, как до пары оставалось десять минут. Юноша уже хотел ускорить шаг, – да, по своему обыкновению, чего скрывать тут нечего, ему всегда был присущ быстрый темп ходьбы, когда он стремглав нëсся, брезгливо оглядывая всех и вся, – уже было хотел ускорить свой шаг, но ноги, как назло, окоченели совершенно, забились так, что в области голени всë превратилось в твëрдое однородное вещество, которое определенно обделили тягучестью, а потому оно, это вещество, под тщетными усилиями героя нашего принуждала ногу гудеть, болеть и ныть ещё более. К слову, ему не к лицу была плавная размеренность и выделанная медлительность, отчасти лживо надменная и чопорная, – медлительность во всех движениях и действиях; даже наоборот – в заурядной спешке можно было разглядеть некую грацию, – чего, впрочем, он сам угадывал в своих мыслях, даря скоромные намëки своей амбиции. «А может, это знак свыше, – рассуждал он, чуть кряхтя, – знак вот, наконец, который положит развязку этому?.. Ну а чего? Я так жду долго этого, а тут такое глупое обстоятельство… Сейчас бы мне ещё на лекцию не успеть, ага, – вот тогда такой знак будет мне свыше!.. Ну а мне то что – опоздать-то? Я не знаю… Лектор наш такой, что уж не пустит, коли опоздал; да и мне нельзя опаздывать, – никоим образом нельзя опаздывать: а то как я пропущу очень важное, хотя нет – не важное, – точнее… точнее важное, но кому как… Оно-то всë инфантильно, но… не знаю… Мне-то что? Правильно: ни-че-го, – протянул он в агрессивном отчаянии, – а раз ничего, то лучше и не думать… Надоел уже думать: сколько раз обещал себе, что уж думать о подобном не буду, – да всë никак!.. Но оно понятно почему… Дела со мной такие уж плохие в жизни творятся… Так, всë! Вот уж и главный корпус!..»

Войдя в бледно-белое четырёхэтажное здание с двенадцатью колоннами у главного входа, юноша сразу же почувствовал лëгкое волнение внутри себя, которое всего за пару секунд пропитало его припадком ненависти, – казалось, что он с чем-то не хотел смириться, хотя уже давно вынашивал идею необходимости всë забыть, – хотел смириться, но был в неком отчаянии от несправедливости, – и теперь в едва сдержанном гневе он, выпрямившись, как солдат, прикусив губу, стремглав нëсся на третий этаж в необходимый корпус. Он так пренебрежительно смотрел на других студентов, попадающихся на его пути в здании, так чëтко с изысканной техникой вымерял каждый шаг свой, что возникало опасение, что ещё одно мгновение – и он бы набросился на кого-нибудь, чтобы того грандиозно унизить, ментально растерзать. Однако все мысли тогда были его чисты, помыслы неисчерпаемы добродушием.

Все студенты потока ютились рядом со входом в лекторий, на пятачке, преимущественно образовав группы, в которых бурно обсуждали свои вопросы будничного характера. Некоторые из них сидели на железных скамьях; другие же, кому недоставало мест, образовали группы различных составов и размеров, – все они занимали некое пространство, что на тот момент особенным образом действовало на нашего героя. Почувствовав себя скованным и стеснённым заботами своими и непременно толпою, он, усталый, упёрся спиною о жëлтую стену коридора, отстранившись ото всех и найдя наиболее нелюдное и непопулярное место в округе, поставил всею подошвой свою одну из ног на стену, вывернув её назад под прямым углом, и задумался окончательно. Можно было прочитать по лицу его, что обуяли его не будничные, не незаурядные околесицы и заботы, – не вещи чрезвычайно известные, а потому которые и надоесть давно каждому успели, – вовсе нет; было что-то утонченное, деликатное настолько, что невооружённым глазом это улавливалось как истина единственно верная, словно укоренившееся со времён ещё далёких предков наших, а потому без всяких обсуждений и сомнений не подвергалась критике, не была осуждена за дилетантство, за грубость ребячества или ещё хуже – за навязывание своей парадигмы как единственного свода законов, по которому следует жить, выполняя пункт за пунктом, шаг за шагом. Так бывает иногда, что упрямство и убеждëнность в своëм опыте есть истинная трусость, ибо только слабый с пеной у рта будет доказывать иному, что тот не прав только потому, что прожил свою жизнь по-своему – как получилось в процессе по жизни. Да и является ли право на чувство собственного достоинства неэфемерным, если его постоянно приходится доказывать, внушать о его существовании даже больше себе, нежели другим в подобных случаях?.. Словом, он был чем-то встревожен и обеспокоен по благороднейшему только убеждению и рассудку своему. И, естественно, при сëм обстоятельстве, пребывая в неконтролируемом отстранении от мира во всех возможных смыслах, студентик резко встрепенулся от неожиданности, превяло вскрикнув, когда к нему прытко налетела человеческая фигура, – налетела так, что он после не сумел среагировать хоть каким-либо внешним видом с секунды три, будто и не знал, как реагировать вовсе.

– Приве-е-ет! – протянула бархатным голоском фигура в неистовой радости, улыбаясь беспрестанно, что зубки её слегка показались.

– Привет, да… привет… – пробормотал он, оробев чрезвычайно.

– Слушай, короче, – продолжала она с миной полной заинтересованности и серьёзности одновременно, – тут Соня вот заболела, и мне типо не с кем сейчас на лекции по философии сидеть!

Она пронзила его взглядом, будто чего-то ждала и выпрашивала.

– Ну… плохо так-то…

– Ага, – произнесла человеческая фигура на выдохе в некой досаде.

– Слушай, а может, как бы это, словом, – может, – нет – не может!..

– Что «может»?

– Ну не может, нет, я другое хотел сказать, – хотел сказать… вернее, что если ты вдруг захочешь, конечно, ну, – если хочешь, то я могу как бы сесть… сейчас… с тобою…

Она премило улыбнулась.

– Да, давай! Тогда увидимся, да?

Он лишь наградил её недоумевающим взглядом. Впрочем, его настроение быстро сменилось: показалась невинная радость; на него нашёл припадок неистовой весëлости, который выглядел больше как болезнь, вернее – следствие из этой болезни, но, по опыту своему неисчерпаемому, студент предугадал исход оный, предвидев, как прозорливый талант, которому, по обыкновению жизни, чужды действия, ибо зиждутся они на коллизии гнусной действительности и эгоистического дилетантизма, – и потому рассудил критически, но достойно. Ещё в голове его опять всплыла та самая мысль, которая и была мотивом уникального поведения его, из-за которой он плохо спал и мало ел, – а в нередких случаях вовсе голодал и истощался из-за отсутствия сна по своему осознанному выбору, что продолжалось как традиция уже в течение долгих месяцев, – мысль, из-за которой приходилось заниматься моционом, изнашивая ноги свои, и (по собственному и глубоко осознанному желанию!) являться на все пары. Однако и теперь даже положение его трепыхалось из стороны в сторону, было нестабильно и переменчиво до крайности.

Человеческая фигура отскочила от юноши с такой же энергичностью, какой напрыгнула на него давеча, и устремилась к группе из трёх студентов, всех мужского пола, стоявших у стенки прямо у входа в аудиторию. Герой наш не переставал таращиться на неё с ноткой презрения, – но и делал это не потому, что страстно возжелал этого или что картина происходящего манила его слепым интересом, а лишь потому, что другого сделать-то и не мог, ему выбора-то не оставалось, как смотреть вперёд себя – и всë более от скуки и ожидания.

Но вскоре одно происшествие сильно офраппировало юношу, и его положение вновь переменилось – стало более неопределëнным. Он почему-то с досадою узрел ту же мягкость и благосклонность в тоне той самой резвой человеческой фигуры, когда она из троицы избрала одного студентика, впрочем известного ей вполне однозначно, но чуждого для сердца нашего героя, и премило заговорила с ним, улыбаясь и смеясь, что разок даже по плечу его похлопала по своей инициативе, свернулась, сгорбилась вниз телом своим, еле-еле сдерживая неподдельную радость; с другими двумя тоже перекинулась несколькими фразами, но которые тем не менее очень положительно повлияли на состояние еë. Это окончательно принудило юношу углубиться в свою мысль. «А, прикольно! – размышлял он про себя. – Нет! Теперь-то я убежден в этом, теперь-то всë ясно мне! Ну а чего? Зачем цепляться, когда всë на глазах происходит, когда мерзко-то оно всë? Впрочем, это глупости. Ну, если мне предложили, то от какого намерения оно всë идёт? В любом случае мне здесь делать нечего, – вся эта учёба – всë моё пребывание здесь, – мерзость, потому что… потому что слеп, как крот! Но теперь я разглядел наверняка!»

Всю бессвязность как в мыслях, так и в речи, можно было объяснить мягким, простодушным характером его; а ведь такие сердца страдают чаще всех – и именно ввиду пространного их самопожертвования. Да, ему было тяжело, порою невыносимо, но он героически претерпевал все невзгоды в одиночку, – да никто и подумать не мог о его нынешнем горе, другие ничего не знали – по крайней мере, вероятно, делали вид, что не знали… А потому он уставал, и, очевидно, бредил. Случалось это очень часто, по нескольку раз за день, но без потери полного рассудка, – случалось некими припадками, которые становилось всë труднее и труднее скрывать от остальных под маскою индифферентности.

Четверо беседовали очень громко, будто нарочито, а потому ему не по своей воле, но по чистейшему любопытству, удалось расшифровать пару фраз:

– И, короче, мы остались вдвоём в общаге… – рассказывала она.

– И что? Действительно он такой?

– Да, ещё какой! Я в шоке, если честно, что такое действительно может быть типо…

Но в эту минуту все особенно загалдели, зашумели – и последующие слова их безвозвратно потерялись среди гвалта. Но уже в этой суматохе, расталкивая народ, пробиралась ко входу аудитории с ключом в руках, словно через заросли терновника, пыхтя, Валерия Ивановна, тщедушная старушка, – лектор по философии. Студенты машинально, не отрываясь от своих дел, потянулись за нею. Кругом и внутри юноши всë смешалось, и в ту минуту ему стало особенно тоскливо.

– Ну что, сядешь со мною, да? – резко окликнул мягкий голос со спины его, что он встрепенулся. – Эй, чего ты застыл, не молчи!

– Да, да, давай, конечно…

Они молча пробились по течению толпы в аудиторию – колоссальное, однако, по размерам помещение, восходящее к потолку к задним местам, содержащее три значительных прохода между сиденьями – по бокам и в центре аудитории, – помещение с зелёными блëклыми стенами, и закоптелым белым потолком, и прескверным спëртым воздухом.

– Ну чего, куда сядем? – спросила человеческая фигура.

– Не знаю… – ответил юноша.

Ему льстило предоставленное право выбора с её стороны.

– Ну… ладно… Давай туда тогда, – предложила она, кивнув головою на двенадцатый ряд справа.

– Да, хорошо, давай.

Он мельком взглянул на неё и разглядел на её лице слабую задумчивость, которая, по обыкновению жизни, бывает лишь от разочарования от чего-нибудь. Он побледнел.

Они уселись благополучно в задуманное место, – уселись так, что, к удивлению, на этом ряду вообще никого более не было, – остались было на едине.

– Как дела? – спросила вдруг она, прервав неловкое их пятиминутное молчание.

Валерия Ивановна патетически тараторила на заднем фоне своим старческим и глубоким голосом.

– Нормально, сойдëт. Сейчас бы философию пережить, потом ещё две пары – и домой.

– Ну да…

– Вот зачем нам только эта философия в техническом вузе…

– Не знаю. Зачем такое спрашивать вообще? – возразила она, нехотя что-то записывая под диктовку преподавателя.

– Да так, захотелось… Прости, пожалуйста.

Человеческая фигура промолчала. Юноша посмотрел на неё: перед ним была, впрочем, девушка среднего роста и очень хороша собою: бездонные чёрные глаза как раз шли к её круглому личику и такого же цвета длинным волосам. Фигурою была прекрасна; и, однако, я не буду здесь вдаваться в подробности, ибо они будут описаны возвышенно, глупо и пошло, – прошу лишь поверить на слово, что было чем восхищаться и было о чëм говорить. Ко всему этому на ней было чёрные худи и джинсы, которые являлись очень кстати к её образу.

– А ты же далеко живёшь, да? – спросила она, не отнимая своего внимания от тетради. – Далеко же вроде? Или что? Ты говорил давно очень, не помню только.

– Да… Есть такое – почти два часа отсюда, если в идеале…

– В идеале?

– Ну да; вдруг там… всякое… случится? – пролепетал он. – Случалось же, вот, – бывало всякое! Иногда элка не приезжает, иногда… иногда в некоторые дни не везёт мне, когда элка впритык по времени после пары, а там торопиться нужно на неё – и что же? А вот: ну не успеваешь, бежишь потому… А там в метро в такие дни любит поезд постоять на станциях подолгу: вот всегда едет, быстро останавливается – и дальше в путь! А тут что? Да ни-че-го! – вспыхнул он, особенно выделяя каждый слог. – Потому что это при-кол! При-кол! Брать и – стоять на станциях в такие дни по минуте, по две, – дело мерзкое! Вот прикол! А в такие дни каждая секунда на счету…

– Эй, не бомби! Ты чего… – успокоила она его, дотронувшись до плеча. Это действие было как бальзам на душу для него; однако виду он не подал – лишь закрыл глаза на две секунды, глубоко задышав.

– Да спокоен я, Даша, спокоен!

Она лукаво улыбнулась и повернула голову к своей тетради, начав в неё опять что-то записывать. Он тайком, аккуратно, слегка нахмурившись, тщательно и жадно разглядывал её лицо, которое было вполне серьезным и сосредоточенным. Вдруг его взор ненароком упал на какой-то жёлтый блокнотик, лежащий подле Даши. Его рука, чего он сам, казалось, не ожидал, шустро потянулась к нему – но Даша своей рукой, мгновенно осознав происходящее, победоносно отбила атаку, стащив блокнотик к своей груди, и улыбнулась.

– Что это? – он поинтересовался.

– Да так… мелочь, – пробормотала она, поникнув головою и чуть-чуть застеснявшись. – Да какая тебе разница вообще?

– Да так…

– Спасибо тебе, что помог ту тему разобрать по термодинамике, – перескочила она снисходительно, – очень помог!

– Угу…

– Ну по механике тоже всë норм: мне вчера Даня помог! Правда я так тупила, что жесть, – два часа с лишним он меня терпел, бедняжка, ну… а я еле осознавала, что он мне талдычит, – я даже типо в себе его порывы гнева простила!.. Ну знаешь, обидно вроде было, но больше из-за себя самой, потому что тупая!

– Ты не тупая, – возразил юноша, – вовсе не тупая! Ты, ты… – он вдруг осëкся.

Даша улыбнулась и отвернула голову.

– Да, спасибо…

– А что за Даня? – аккуратно спросил наш герой. На его лице нарисовалось великое беспокойство.

– Да так, знакомый хороший; он, как и я, в общаге живёт.

– Ну…

– Что ж? Ну вчера мы вечером, в часов так семь, собрались втроём – типо я, Соня и Даня – и как бы вот чуток поговорили, поразбирались с механикой, да и так-то всë…

– Ясно, – озлобленно отрезал он.

– Хотя ещё Соня странной была, всë шугалась нас! Так странно пару раз посмотрела на Даню и меня, типо мы враги ей или кто ещё. Не знаю; ну с нею такое в последнее время часто так: мнительная, что ли. Или как так там это слово называется?..

– Да, возможно такое слово: недоверчивая будто бы?

– Да! – отчеканила Даша. – Знаешь, ну Соня начала как-то разговаривать меньше, всë в себе держит, на меня презрительно как-то смотрит, типо я опасность какая-то для неё… Не знаю, вроде норм всë было между нами. А теперь жесть, я типо… ну… переживаю, она типо моя подруга лучшая, друг мой и товарищ, – я её люблю…

– Понимаю, – в одно слово ответил юноша, не зная что сказать от растерянности.

– Угу… Хорошо, ладно!

– Ещё знаешь, вот этот Лёша, – возмущалась она после полминутного молчания, – вот знаешь, с которым я сегодня говорила перед лекцией, они втроëм стояли?..

– Да, – перебил юноша вдруг, – я видел…

– А, да?.. Ладно, ладно… Так вот, мы с ним короче обсуждали Колю; а Коля – это человек очень смешной! Вчера спустя час где-то, когда к нам с Соней Даня пришëл, – вот спустя типо час где-то Соня предупредила нас, что гулять идёт, а потому нас наедине оставляет с Даней. Так… ну вот мы остаёмся, он мне объясняет механику, точнее – пытается объяснять, – всë норм, ничего необычного. Так неожиданно решает к нам заглянуть вот как раз Коля, товарищ Лëши, а мне знакомый типо, потому что с Лëшей я типо связи имею: он мне тоже ну… помогает по некоторым предметам; так вот приходит он, не уведомив никак заранее, что типо плохо, неправильно по негласным правилам общаги, – и начинает тоже напрашиваться, чтоб Даня ему тоже помог. И нельзя вот объяснить его решение, – ну я не могу понять…

– А он раньше так делал? – перебил вдруг наш герой.

– Не-ет! – протянула убедительно Даша. – Но знаешь, он типо ну… бездельник, что ли? Он если до этого так не делал, то ходил всë же постоянно ко всем – и ко мне тоже.

– Так зачем?

– Он просто дурак. – уверенно и с какой-то досадой произнесла она. – Клоун! Ну как бы забавный, ему типо внимания нужно или что, но а так смешной, – и все терпят его… Не знаю, как он товарищем Лëши сделался; но это уже не моë дело типо.

– Так вот… – продолжила Даша после небольшой глухой задумчивости, – развлекает – ну и норм. Но я как-то была озлоблена, что ли, – а потому типо настроения-то и не было вовсе. Ну ты же понимаешь, что я тупила с механикой, – даже была в каком-то отчаянии, чуть ли не в слезах, – так ещё и Соня типо рассердила своим поведением, своим упрямством и молчанием, – всë убило меня, понимаешь?..

– Да, я понимаю… Но с Соней-то что?

– Всë угрюмая, мнительная ходит, так вдобавок и заболела типо – ну я говорила же! – продолжала она в неистовом раздражении. – Почему мне это досталось всë?.. За что? Так ещё типо мне нужно же её успокаивать, допрашивать по долгу дружескому, а она, ну… молчит, будто особенная какая-то! Что-то напридумывала себе наверно.

– Ты… ты не достойна этого, Даша, – пролепетал наш герой в горькой застенчивости, робко скосив свой взгляд вниз, – вообще не достойна!

Он сам раздражался от своего поведения: так хотелось ему выговориться, так хотелось сказать что-то важное и ценное, – но, пребывая в некой смиренной досаде, смолчал.

– Спасибо, спасибо… – поблагодарила Даша в какой-то фальшивой и напускной манере. – Знаешь, – продолжала она как ни в чëм не бывало, – у нас, ну у меня то есть, были другие планы, а он всë не уходил от нас…

– У вас? – побеспокоился юноша, растерявшись колоссально.

– Чë? Имею в виду, что я и Даня делали же механику – и ну вот всë. Ну и у меня после свои дела были.

– Ой, да, логично, – опомнился он, – прости, пожалуйста…

– Да за что?

Он не знал, что ответить, а потому неосознанно, в молчаливой выдержке, бесцельно начал без успеха рассматривать каракули, написанные мелким шрифтом на громадной доске, не вникая в их содержание и забывая их смысл вскоре. Его что-то томило и бременило без устали; его глаза будто пытались найти хоть какую-то зацепку, хоть одну причину не только сидеть сейчас на лекции, но и вовсе учиться в вузе или даже существать в этом мире. Бывает тоскливо на душе иногда, когда теряешь глубокие и благородные смыслы там, где их усердно, по своей воле и, стало быть, безвозмездно ищешь. Тем не менее, среди всей оной напасти, возвышенной, впрочем, больше из-за самоидентификации и подпитываемой благими намерениями, та самая первостепенная мысль прокралась в его голову дерзко, но даже предсказуемо. Он аж вздрогнул с ног до головы, – вздрогнул сильно и резко, будто из беспамятства вернулся в рассудок. И по какой-то инерции внимание его зацепилось всë за тот же жëлтый блокнотик, который валялся на парте теперь ещё ближе к нашему герою, чем в предыдущий раз. Но и вторая попытка похищения этой тривиальной вещички, которая, однако, была нечто большим для Даши, чем просто вещичкой, – была хранителем некой сокровенной информации, являющейся прямым ответом на все интересовавшие юношу вопросы, но которую главному герою лишь предстояло разрешить, – но и вторая попытка не удовлетворила задуманное.

– Эй, ну чего ты? – тихо вскрикнула Даша, отложив блокнотик в другую сторону от себя – подальше от назойливого студента.