Полная версия

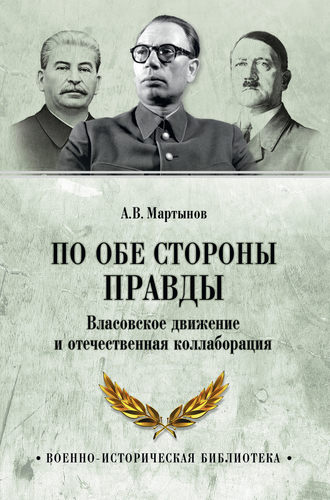

По обе стороны правды. Власовское движение и отечественная коллаборация

Наконец, Верховное командование вермахта (Oberkommando der Wehrmacht, OKW) жестко регламентировало количество национальных батальонов и hiwi (приказ № 215 от 13.01.42), что приводило к элементарному сокрытию истинного числа «наших иванов» (неофициальное название hiwi) на полковом или дивизионном уровне. Например, 134-я пехотная дивизия вермахта в конце 1942 года на 50 % состояла из hiwi, а 707-я дивизия весной 1943 – на 40 %[156]. По воспоминаниям сотрудника спецподразделения вермахта Зондерштаб Р белого генерал-майора Митрофана Моисеева, численный состав германской 641-й пехотной дивизии до 80 % был русским, включая и часть командного состава[157]. Последнее, правда, явно основано на непроверенной информации и представляется завышенным. Официально же штатное расписание пехотной дивизии вермахта на 2 октября 1943 года предусматривало наличие 2005 hiwi на 10 708 человек личного состава, то есть менее 20 %.

Впрочем, та же тенденция к сокрытию проявлялась и на батальонном уровне. Так, согласно штатному расписанию танкового батальона, в нем числилось 90 hiwi. Вместе с тем только лишь одна штабная рота штурмовых орудий «Фердинанд» K. St. N. 1155 на 31 марта 1943 года имела 43 добровольных помощника при общей численности примерно в 150 человек. Летом 1942 года в составе германской армии, согласно данным OKW, было 250 000, а к 1 мая 1945 года 700 000 «наших иванов»[158]. Hiwi служили не только в вермахте, люфтваффе и кригсмарине (части обслуживания, береговая и зенитная артиллерия), но и в ваффен СС. В таком случае нарукавная повязка добровольного помощника гласила не Im Dienst der Deutschen Wehrmacht («На службе вермахта»), а Im Dienst der Waffen-SS.

Нередко добровольческие части в составе немецких частей маскировались под именем «боевая группа» (Kampfgruppe), так как боевое расписание временных соединений, к которым относилась Kampfgruppe, документировалось в меньшем числе экземпляров[159].

Аналогичная тенденция была характерна и для собственно коллаборационистских формирований. Уже упоминавшиеся РННА в период реорганизации из бригады в полк в номенклатуре вермахта официально значилась 700-м восточным батальоном[160].

Кроме того, часть русских коллаборантов воевала в других национальных формированиях, испанской «Синей» дивизии (División Azul или 250. Einheit spanischer Freiwilliger, согласно номенклатуре вермахта), 8-й итальянской армии (Armata Italiana in Russia или 8. Italienische Armee)[161]. В составе 8-й итальянской армии был сформирован охранный батальон из советских перебежчиков[162]. Например, в боевом расписании на 23 марта 1944 года 3-го латышского полка пограничной стражи, входившего в ваффен СС, русские по численности занимали второе место: 2245 латышей, 410 русских, 20 поляков. Одновременно в 1942 году остатки 186-й эстонского охранного батальона были доукомплектованы русскими коллаборантами и на его основе сформирован 663-й остбатальон, позже вошедший в состав 1-й дивизии ВС КОНР[163].

Различное число коллаборантов указывается и в подсчетах историков. Антонио Муньос в монографии «Забытые легионы: Неизвестные боевые формирования ваффен СС» соглашается с официальными российскими данными. По его мнению, в войсках СС «на протяжении всей войны служило более 150 тысяч граждан СССР, что составляет примерно половину иностранного добровольческого контингента СС»[164]. Общее же число коллаборантов на 24 января 1945 года Муньос, основываясь на подсчетах Министерства Восточных территорий, оценивает в 748 тысяч человек[165].

В свою очередь Олег Романько более склонялся к статистике Мюллер-Гиллебранда: «в германских вооруженных силах прошли службу около 2 млн иностранных граждан – большинство добровольно, остальные же – в результате различной степени призывных кампаний. Из них:

– граждане государств Западной и Северо-Западной Европы – около 195 тыс. человек;

– граждане государств Восточной и Юго-Восточной Европы – около 300 тыс. человек;

– советские граждане – 1,3–1,5 млн человек;

– арабы и индийцы – около 8–10 тыс. человек»[166].

Касаясь участия граждан СССР в составе ваффен СС, Романько дал отличную от Муньоса статистику. Он считал, что из примерно 270 тыс. иностранных добровольцев советские граждане составляли не более 85 тыс., то есть не половину, а треть общего состава[167].

Сергей Дробязко, анализируя роль коллаборантов, справедливо отмечает, что «если говорить о масштабах данного процесса, то фактически и формально в ВС КОНР выделилось не более 10 процентов от общего числа советских граждан, служивших в вермахте, в то время как непосредственно подчиненные А.А. Власову формирования составляли лишь 5 процентов»[168]. Хотя общее число коллаборантов составляет, по мнению ученого, «до 1,2 млн человек (в т. ч. славян – до 700 тыс., представителей балтийских народов – до 300 тыс., представителей тюркских, кавказских и других малых народов – до 200 тыс.)… Максимальная единовременная численность всех категорий достигала 800–900 тыс. человек»[169]. Схожую цифру дали историки Михаил Семиряга, Александр Окороков и Карл Гейнц Пфеффер. Они оценили число советских коллаборантов в 1 млн человек, при этом единовременно, по мнению Окорокова, их количество, без учета полицейских соединений и hiwi, достигала 900 тыс. военнослужащих[170].

Рольф Дитер Мюллер считал, что из общего числа добровольцев и коллаборантов, сражавшихся на стороне Германии, которое он оценивает в 3962 тыс. человек, граждане Советского Союза составили 1557 тыс., исключая военнообязанных граждан немецкой национальности, мобилизованных из оккупированных территорий[171].

В свою очередь Кирилл Александров утверждал, что в 1941–1945 гг. на стороне неприятеля несли военную службу примерно 1,24 млн граждан СССР[172]. Это составило 6–8 % от суммарных людских ресурсов, использованных Германией в ходе войны. Одновременно коллаборанты восполнили 42 % всех безвозвратных потерь немцев на Восточном фронте или 29 % общего числа безвозвратных потерь, которое составили 2,87 и 4,13 млн человек соответственно. По мнению ученого, «примерно каждый 16-й или 17-й военнослужащий противника имел к 22 июня 1941 года советское гражданство»[173]. Согласно Окорокову коллаборанты составили 10–15 % от общей численности вермахта[174]. Косвенно слова ученых подтверждает утверждение Даллина, что к июлю 1943 года вермахт испытывал дефицит от 600 000 до 1,2 млн человек[175]. Данные выводы совпадают со словами Рольфа Дитера Мюллера, что «без помощи русских добровольцев в различных формированиях вермахт смог бы вести войну на востоке, пожалуй, не далее сталинградского перелома»[176].

Точное число солдат и офицеров Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова назвать сложно. Формально последнему подчинялись все «восточные» батальоны. Но фактически они находились в оперативном ведении командующих дивизий, а в административном отношении в составе созданных 15 декабря 1942 года Восточных добровольческих войск вермахта (Osttruppen), переименованных с 1 января 1944 года в добровольческие соединения, которые возглавлял генерал-лейтенант Гейнц Гельмих, а затем генерал от кавалерии Эрнст Кестринг. Реальное переподчинение началось лишь после Пражского манифеста 14 ноября 1944 года и полностью так и не было завершено.

К концу войны общая численность РОА составила, по мнению Александрова, около 124 000 человек (из которых лишь 85 000 было вооружено)[177]. Муньос оценивает ВС КОНР в 300 000 бойцов (помимо них на стороне Германии также сражалось 10 000 русских добровольцев и 70 000 казаков)[178]. В свою очередь Дугас и Черон утверждали, что всего в подчинении генерала было 50–60 тысяч человек[179]. Из них Власов командовал 1-й дивизией (полностью сформированной), 2-й и 3-й дивизиями (в стадии формирования), запасной бригадой, частями ВВС и рядом других менее крупных соединений. Остальные подразделения (как, например, 15-й Казачий кавалерийский корпус или Русский охранный корпус на Балканах) не успели войти в его оперативное ведение.

Для сравнения: из 235 473 британских и американских военнослужащих, попавших в германский плен, в так называемый «Британский добровольческий корпус СС» (Britisches Freikorps) изъявило желание вступить по различным данным от 30 до 60 человек, как правило, представлявших из себя «опустившихся алкоголиков», включенных в итоге в 11-ю танково-гренадерскую дивизию СС «Нордланд»[180]. Кроме того, в вермахте и ваффен СС служило некоторое количество фольксдойче из США, например ветеран дивизии «Великая Германия» Рудольф Салвермосер (Зальвермозер), воевавший в составе Führerbegleitbataillon. Был четыре раза ранен, награжден Железным крестом II класса. После войны вернулся в США, служил в армии, а затем сделал успешную карьеру в области спутниковой навигации и системы наведения ракет. В отличие от Салвермосера, закончившего войну унтер-офицером, другой фольксдойче, Бой Рикмерс, вступивший в 1938 году в НСДАП, к 1945 году был обер-лейтенантом, кавалером Рыцарского креста Железного креста.

Не менее важны и конечные цели коллаборантов. Ганс Нейлен в работе «На немецкой стороне. Международные добровольческие легионы в вермахте и ваффен СС» типологизирует и сравнивает различные формы коллаборации, имевшие место в годы Второй мировой войны:

– антиимпериалистические и антиколониальные цели (палестинский великий муфтий, иракский премьер-министр Рашид Али аль-Гайлани, борец за свободу Субхас Чандра Бос);

– осуществление этнических целей в национальной борьбе против доминирующего в государстве народа (словаки, хорваты);

– антикоммунистически-реформаторские идеи, установления новых государственных порядков (генерал Власов и находившаяся под его командованием Русская освободительная армия, казаки и калмыки);

– антикоммунистические устремления к установлению независимости и самостоятельности (эстонцы, латыши, литовцы, украинцы, грузины, народы Кавказа и пр.);

– фашистские и национал-социалистические идеи осуществления нового государственного порядка и превращение континента в германский или европейский союз государств (норвежец Квислинг, голландец Антон Муссерт, валлон Дегрель, французы Деа и Дорио, серб Льотич);

– консервация авторитарно-антикоммунистического status quo с надеждой на улучшение ситуации после германской победы (режим Виши во Франции, серб Недич)[181].

К особенностям отечественной коллаборации, отличающей ее от аналогичных процессов в других странах, следует отнести и такой уникальный факт, отмеченный Семирягой, «что СССР на протяжении всей войны оставался единственной в Европе страной, в которой оккупированной оказалась только часть территории». Последнее, естественно, сдерживало намерение граждан к сотрудничеству с противником[182].

Вместе с тем невозможно точно оценить соотношение между людьми, вступившими в ВС КОНР и другие антибольшевистские формирования по убеждению, и солдатами и офицерами, спасавшимися от голодной смерти в лагере.

Станислав Ауски на основе данных офицера связи вермахта при 1-й дивизии ВС КОНР майора Гельмута Швеннингера, «разделял дивизию по степени убежденности, приблизительно следующим образом: 20 % убежденных антисталинистов, 60 % оппортунистов и 20 % противников нацизма и потенциальных перебежчиков на советскую сторону»[183]. Схожие цифры по 1-й дивизии приводил и Сергей Дробязко, отмечавший, что к концу войны 80 % ее состава были готовы при первой возможности перейти на сторону Красной армии или сил Сопротивления[184]. Следует, впрочем, отметить и другие варианты статистики. Александр Окороков выделял, как наиболее активный блок 15–20 % людей так или иначе пострадавших от советской власти, примерно 15 % – убежденных антикоммунистов, 60 % – военнопленных, любой ценой решивших вырваться из лагерей, и около 15 % не имеющих убеждений, случайно или по мобилизации оказавшихся в числе коллаборантов[185]. Рядовой Красной армии Георгий Терешонков, попавший в плен осенью 1941 года под Лугой и вступивший в РОА зимой 1945 года с единственной целью попасть на фронт и перебежать к своим (что в итоге привело его из немецкого концлагеря в советский), давал следующие цифры: «Армия Власова состояла на 70 % из убежденных врагов коммунистического строя, которые сражались на Восточном фронте лучше немцев, на 25 % эта армия состояла из случайных людей, которые рассуждали так: “Не умереть бы сегодня с голоду, а завтра будь, что будет…” Процентов на пять армия состояла из людей, которые решили воспользоваться оружием и с оружием в руках бежать и перейти на советскую сторону»[186].

В числе разочаровавшихся в движении была и часть руководства КОНР. К ним относился и Дмитрий Закутный. Не разделяя программу движения, он, боясь репрессий со стороны немцев, оставался в нем до конца, с грустью говоря о своем будущем после поражения Германии: «у меня на шее веревка болтается»[187]. Отдельно нужно оценивать коллаборантов, руководствовавшихся личной местью. К ним, с большой долей вероятности, могут быть отнесены майор Августин Метль (сын казачьего офицера Петра Ретивова, расстрелянного большевиками в годы Гражданской войны, жил в СССР под вымышленной фамилией) и потерявший отца в результате коллективизации полковник Александр Таванцов[188]. В качестве другого примера можно привести бывшего полковника ВС КОНР Владимира Позднякова, который в 1937–1939 годах находился в заключении. На следствии подвергался пыткам, лишился практически всех зубов. Позже освобожден и восстановлен в звании («за отсутствием состава преступления»)[189]. Находились до начала войны под следствием и другие власовцы (генерал-майор Андрей Севастьянов, генерал-майор Виктор Мальцев, майор Николай Троицкий).

Повешенный вместе с Власовым подполковник ВС КОНР Николай Шатов 26 октября 1941 г. после доклада представителю ставки Верховного главнокомандования маршалу Григорию Кулику был избит последним в присутствии командующего Северо-кавказским военным округом генерал-лейтенанта Федора Ремизова. На допросе Шатов показал, что маршал, «приехавший наводить порядок в войсках», был не доволен его докладом об обеспечении вооружением двух вновь сформированных дивизий и о срочной эвакуации артиллерийских складов. Кулик обвинил подполковника во вредительстве, а в ответ на слова Шатова, что он действовал в соответствии с указаниями командующего округом и начальника артиллерии, маршал грубой бранью оборвал его и выхватил пистолет. Шатов успел только сказать: «Товарищ маршал!.. Я двадцать два года честно прослужил в армии, прошу пощадить!..», после чего Кулик несколько раз ударил его рукой по лицу.

Принял решение остаться на оккупированной территории. В ходе эвакуации Ростова 20–21 ноября остался в городе. Во время отхода из города немецких войск (28–29 ноября) ушел в Таганрог, где жил как частное лицо. Сдался немцам 12 января 1942 г.[190]

Также сложно выделить тех, кто действовал исходя из карьерных соображений, как генерал-майор Сергей Буняченко, говоривший духовнику штаба РОА отцу Александру Киселеву зимой 1945 года: «А что мне будет, если я возьму Киев?»[191]. В случае с Буняченко следует учитывать, что во время войны он был осужден военным трибуналом к высшей мере наказания, с заменой последней 10 годами исправительно-трудовых лагерей, с отбытием срока после войны. Незадолго до пленения (по другой версии, добровольного перехода на сторону противника) в отношении Буняченко было возбуждено еще одно дело[192].

Неизбежно присутствовал и материальный интерес. Правда, в различных коллаборационистских частях жалованье отличалось. Так, если, например, для hivi оно было равно по размеру плате рядового вермахта и индексировалось, то в национальных добровольческих формированиях оно варьировалось по размеру, а индексация проходила не всегда регулярно. Средняя оплата рядового состава была 240–250 рублей (300 руб. для женатых). Командир взвода получал 450 рублей, а командир роты – 690, что также соответствовало оплате данных должностей в вермахте[193]. Варьировалась в разных лагерях и зарплата пропагандистов. В школе пропагандистов РОА вне зависимости от чина все добровольцы получали 16 марок в месяц[194], что составляло примерно 160 рублей по официальному курсу. 31 августа 1942 года на основании директивы генштаба OKH (Oberbefehlshaber der Heeres – главного командования сухопутными силами) № 8000/42, принятой при участии тогда еще подполковника Клауса Шенка фон Штауффенберга, на добровольцев распространились немецкие нормы питания, система диспансерного лечения и система обеспечения семей[195].

Летом 1943 года генералы РОА, включая Власова, получали 70 рейхсмарок в месяц, а остальные офицеры – 30[196].

Хотя и убежденных антикоммунистов было среди коллаборантов немало. Некоторые из них, впрочем, сочетали неприятие большевизма с нацистской идеологией. Так, например, эмигрант первой волны, подполковник Ростислав Долинский (сын главы канцелярии великого князя Кирилла Владимировича генерал-майора Евгения Доливо-Долинского), служивший в штабе группы армий «Центр» дешифровальщиком в звании зондерфюрера Г (унтер-офицера), в своих воспоминаниях разделял многие положения нацистской мифологии, например, о восстании в Варшавском гетто 1943 года, как якобы инспирированном союзниками[197]. Именно антикоммунизмом можно объяснить тот факт, что в течение недели после публикации Пражского манифеста (18 ноября 1944 года) 60 тысяч человек направили заявления с просьбой принять их в РОА. Естественно, что большинство из них не надеялись на победу Германии, хотя некоторые считали, что сумеют «освободив наш народ от ига, хуже татарского, заключить выгодный для нас мир с Германией, уже ослабевшей и вынужденной искать выход из положения, в которое ее поставил Гитлер»[198]. У значительной части власовцев имела место «вера в то, что союзники, покончив с Гитлером, повернут теперь на Сталина»[199]. Даже, зная о Ялтинских соглашениях, они надеялись, что коллаборантов, как политических противников, в отличие от обычных военнопленных и гастарбайтеров, не будут насильственно депортировать на родину, а используют в будущей войне[200]. Или, в крайнем случае, после войны союзники сохранят влияние на Советский Союз, в том числе и на внутреннюю политику, что предотвратит репрессии в отношении военнопленных и коллаборантов[201].

Другим аспектом рассматриваемой темы является вопрос о морали. И это не проблема использования власовцами в качестве союзника в борьбе с советским тоталитарным режимом нацистского тоталитаризма. Политика не является синонимом этики. Ведь и союзники отнюдь не мучились угрызениями совести, сражаясь против наци совместно с «людожорским» (Александр Солженицын) режимом. Здесь играет роль проблема знания. Можно ли сражаться против медных рудников Джезказгана и ада Колымы, становясь невольным защитником Аушвица и «окончательного решения еврейского вопроса». Да, действительно, как писал автору рядовой ВС КОНР Сигизмунд Дичбалис, служивший под псевдонимом Александр Дубов, многие власовцы не знали о концлагерях («говорю о солдатах, а не о высших чинах Штаба») и даже мыслили союз с Германией «невольным терпением в надежде (получив оружие, боеприпасы и провиант) быть свободными в наших действиях»[202]. Правда, по мнению кадета Русского корпуса в Сербии, служившего в конце войны при штабе Власова (кадеты составляли часть личной охраны генерала) Юрия Мордвинкина, «о концлагерях в Германии мы если даже и знали (сейчас я не уверен в этом)», то «о ужасе в этих лагерях мы не знали»[203].

Важно учесть, что значительная часть коллаборантов рекрутировалась из числа лиц, прошедших лагеря военнопленных, а некоторые из них вступили в РОА прямиком из концлагерей, в частности из Бухенвальда, «где под осень 1943 года… появились вербовщики во власовскую армию. Их представители ходили по баракам и рассказывали пленным, кого они представляют и за что борется их армия. Большая ставка делалась на плохое питание и неважные условия содержания пленных»[204]. Вместе с тем представляется ошибочным утверждение бывшего военнопленного Георгия Терешонкова, что «немцы и власовские пропагандисты» за отказ вступить в РОА несогласных направляли в лагеря смерти[205]. Коллаборанты не имели для этого реальных инструментов. Они лишь могли транслировать угрозу со стороны администрации СС, которая в отличие от РОА действительно была способна осуществить свое обещание.

Глава 2. Мифы коллаборации

Главной мифологемой, созданной коллаборантами, выступает вопрос о неучастии последних в военных преступлениях. Подобная мифологема восходит к другой, более масштабной легенде о «чистом» вермахте. Немецкий историк Вольфрам Ветте не без иронии писал, что «германский вермахт, конечно, проиграл Вторую мировую войну, зато добился победы после 1945 года, а именно в борьбе за представление о себе в глазах общественности – немецкой и международной»[206]. Следует отметить, что некоторые немецкие историки-ревизионисты, как, например, Йоахим Хоффманн, в одинаковой степени поддерживали легенду как о «чистом» вермахте, так и о «чистой» коллаборации. Так, Георгий Герус противопоставлял вермахт и Русское освободительное движение партийным институтам Германии. Он утверждал, что «преступная гитлеровская “Остполитик” командующими фронтами и армиями не только не принималась, но и считалась нечеловеческой и преступной. Гитлер старался быстро выдвигать генералов, исполняющих его политику, но физически не мог изменить общего духа командного состава вермахта, мышление и дух которого не изменились до конца войны»[207]. Аналогично мыслили и коллаборанты. Генерал-майор вермахта Борис Хольмстон-Смысловский утверждал, что «в войне 1941–1945 гг. германская восточная политика связала руки немецкому Генеральному штабу и этим привела вермахт к разгрому в войне против СССР»[208]. В свою очередь, Михаил Китаев писал, будто «руководящие круги немецкого верховного командования раньше других отдали себе отчет в том, что успешная борьба с Советским Союзом возможна только на основе создания не фиктивного, но реального народного антибольшевистского движения. Они также отдавали себе отчет, что не может быть и речи о завоевании России и порабощении русского народа. Самое большое на что можно было рассчитывать, это на разгром и уничтожение большевистского режима и создание в России национального правительства, дружески настроенного по отношению к Германии. Подобная задача могла быть осуществлена только на основании честного союза с русскими. Однако, партийные круги и СС не были способны подняться до трезвой оценки действительности»[209].

Если посмотреть на руководство и наиболее значимых лиц КОНР, то окажется, что многие на разных этапах своей коллаборации совершали военные преступления. Так, например, член президиума КОНР, начальник Главного управления пропаганды, один из авторов Пражского манифеста генерал-лейтенант Георгий Жиленков, заместитель начальника штаба ВС КОНР генерал-майор Владимир Баерский, начальник личной канцелярии Власова полковник Константин Кромиади, начальник разведшколы майор ВС КОНР Сергей Иванов в разное время возглавляли РННА[210]. Заместитель командующего РННА по строевой части полковник Игорь Сахаров командовал 4-м полком в 1-й дивизии ВС КОНР[211].

Предшественник Кромиади на посту главы личной канцелярии, первый заместитель начальника Управления безопасности подполковник ВС КОНР Михаил Калугин и заместитель начальника отдела пропаганды штаба ВС КОНР подполковник Михаил Егоров ранее служили в бригаде Гиль-Родионова «Дружина» с самого основания, когда она называлась Боевой союз русских националистов (БСРН).

Начальник офицерского резерва подполковник ВС КОНР Георгий Белай был заместителем командующего РОНА (29-й дивизии ваффен СС), оберштурмбаннфюререром СС.

Начальник 1-й Объединенной офицерской школы ВС КОНР, последний главнокомандующий власовской армии генерал-майор Михаил Меандров состоял в подчинении политической разведки (Amt VI) РСХА. И если на раннем этапе его деятельность была связана с проектами десантных операций в тыловых районах Советского Союза, то в дальнейшем (после отказа от десантов) он сформировал отряд для борьбы с партизанами в районе Острова (Псковская область)[212].

Впрочем, данная тенденция прослеживается и на младшем офицерском уровне: капитаны ВС КОНР Леонид Самутин и Сергей Фрелих[213] состояли в БСРН (Самутин также служил в «Дружине»).

Коллаборанты в составе вермахта предпочитали умалчивать о том, что не соблюдали обычаев войны. Так Кромиади, вспоминая свою службу в РННА, утверждал: «В оперативном отношении… ничего особенного не было. За лето пришлось четыре раза выделить по батальону в больших антипартизанских акциях, но все они кончились безобидно, за исключением одного случая, когда в одной деревне эсэсовцы расстреляли учительницу (за связь с партизанами) и сожгли деревню. В связи с этим майору Иванову еле удалось удержать своих людей от выступления против эсэсовцев»[214]. Последнее мало соответствует действительности – лишь за время только одной контрпартизанской операции «Орел» (Adler), проходившей с 20 июля по 7 августа 1942 года, в которой принимали участие и «народники», за помощь лесным солдатам было сожжено 30 деревень, расстреляны более 300 жителей[215]. Естественно, РННА также участвовала в этих преступных деяниях, и, судя по всему, германское командование осталось ею довольно. В одном из рапортов, в частности, подчеркивалось: «опыт показал, что русские соединения более пригодны для борьбы с партизанами, чем немецкие… использование русских формирований против партизан оказывает большое пропагандистское воздействие на население»[216].