Полная версия

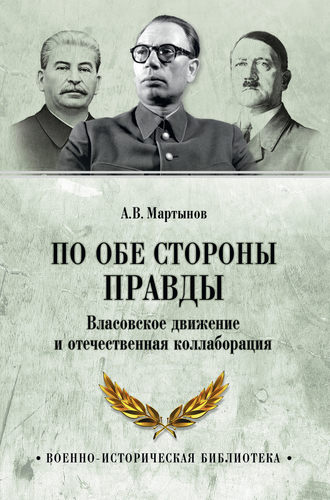

По обе стороны правды. Власовское движение и отечественная коллаборация

Причины неприятия коллаборации наиболее четко были определены другим социалистом, Борисом Двиновым (Гуревичем), в книге «Власовское движение в свете документов». По мнению критика, власовцы, будучи ослепленными ненавистью к Сталину и его режиму, воспринимали Гитлера «только врагом № 2». Поэтому «Власов силен… пока он критикует Сталина и его режим, насколько же он слаб, когда он переходит к объяснению своей “акции”, своего сотрудничества с Гитлером»[52]. Двинов, в отличие от Аронсона, отрицал независимость движения, ведь «ему пришлось уже с первых шагов вступить на порочный путь очевидной лжи и неизбежного потворства Гитлеру». Сомневался Двинов и в демократичности КОНР, так как «никакое и ничье движение при Гитлере не может претендовать на демократизм»[53].

Поведение власовцев он объяснял изначальной «беспринципностью» коллаборантов, целью которых была власть, что сближало их с «лучшими образцами ленинизма-сталинизма»[54].

Вместе с тем Двинов признавал, что не считает власовцев «последователями наци», он приводил в конце книги оценку КОНР, сделанную доктором Эберхардом Таубертом (министерство пропаганды), написавшем в свое время сценарий к фильму «Вечный жид»: «Власовское движение не чувствует себя настолько связанным с Германией, чтобы идти с нею на “пан или пропал”. Оно имеет сильные англофильские симпатии и играет идеей возможной перемены курса… Власовское движение не национал-социалистично. В то время как национал-социалистическая идеология действует взрывчато, как динамит в районах большевисткого господства (что доказано опытом Каминского), власовское движение является жидкой настойкой из либеральной и большевистской идеологий. Важно и то, что оно не борется с еврейством и вообще не признает еврейского вопроса. Власовское движение высмеивает национал-социалистическое мировоззрение»[55].

Интересно, что не все социалисты выступили с критикой Николаевского. В том же году, что и труд Двинова, в Нью-Йорке вышла книга сотрудника радиостанции «Свобода» Бориса Шуба «Выбор», в которой он, следуя мысли автора «Истории одного предателя», писал, что «главной причиной побед гитлеровских армий, позволившей глубоко вторгнуться в глубь России, было нежелание миллионов солдат воевать за Сталина»[56]. Правда, и сам Двинов вынужден был позже признать, по крайней мере отчасти, правоту своих оппонентов: «За всю тысячелетнюю историю России, столь богатую вторжениями иностранных завоевателей, не было до того случая образования, или попытки образования русской национальной армии, которая бы сражалась на стороне врага»[57].

История коллаборации исследовалась и в работе Свена Стеенберга (Артур Доллерт) «Власов» (оригинальное название «Власов. Предатель или патриот?»). Большая часть из нее была посвящена заглавному персонажу, хотя присутствовали страницы, связанные с РОНА бригадефюрера СС Бронислава Каминского. Стеенберг предпринял попытку реконструировать биографию русского генерал-лейтенанта. Автор воспринимал Власова сильной, целеустремленной личностью, талантливым военным и незаурядным дипломатом, хотя, касаясь периода после провозглашения Пражского манифеста, признавал «пессимизм», «глубокую безнадежность» в состоянии лидера РОА[58].

Стеенберг считал, что предпринятая Власовым «попытка свержения советского строя… несомненно имела все шансы на успех»[59]. Причины неудачи были обусловлены, и здесь историк солидарен с Торвальдом, негибкостью нацистского руководства и прямого противодействия ему главы Имперского министерства оккупированных восточных территорий Альфреда Розенберга, чье ведомство Власов остроумно назвал «колониальным министерством»[60]. Следует отметить, что в данном случае Власов почти дословно повторял Тауберта, который в служебной записке Геббельсу от 29 сентября 1944 года писал, что ведомство Розенберга «в свое время было создано по принципу британского министерства по делам Индии, чтобы управлять колониями»[61]. Русское освободительное движение противопоставлялось Стеенбергом как нацизму, так и традиционным формам коллаборации (квислинговской модели). Его масштабы обусловлены в первую очередь политическими причинами.

В работе Стеенберга содержится ряд ошибок, связанных с биографиями членов ВС КОНР. Так, например, командир 1-й дивизии РОА Сергей Буняченко никогда не служил при штабе маршала Семена Тимошенко[62].

Концептуально к исследованию Стеенберга примыкали и мемуары гауптмана Вильфрида Штрик-Штрикфельдта «Против Сталина и Гитлера». В годы войны, будучи военным переводчиком, а затем сотрудником отдела абвера «Иностранные армии. Восток» (Fremde Heere Ost), Штрик-Штрикфельдт много общался с Власовым. Именно он склонил военнопленного генерал-лейтенанта к сотрудничеству. По сути, гауптман стал одним из создателей РОА. Как и многие члены Русского освободительного движения, Штрик-Штрикфельдт (будучи связанным с заговором Штауффенберга через генерал-майора Хеннинга фон Трескова и полковника Весселя Фрейтаг-Лорингофена) исповедовал либеральные ценности. Штрик-Штрикфельдт дал яркий, убедительный, хотя и не лишенный апологетики портрет как генерала, так и самого движения. Для Штрик-Штрикфельдта власовская коллаборация была во многом естественной реакцией «угнетенных и униженных» народов, возникшей еще до Власова. Анализируя драму власовской армии, Штрик-Штрикфельдт считал, что именно «1941 год был годом, когда история дала Гитлеру последнюю возможность изменить свой курс. Но ослепление и самонадеянность его сделали это неосуществимым. 1942–1943 годы были годами, когда немецкие и русские офицеры из внутренних, идейных побуждений рискнули встать на путь, ведущий к миру и свободе, – вопреки Сталину и вопреки Гитлеру. В 1944 году Гиммлер обратил внимание на Освободительное движение. Но эта перемена курса была неискренна, и к тому же она слишком запоздала. 1945 год принес крушение надежд и конец движения»[63].

Еще один сподвижник генерала, начальник личной канцелярии Власова полковник Константин Кромиади оставил довольно информативные воспоминания об отечественной коллаборации «За землю, за волю»[64]. В 1942 году, будучи сотрудником абвера, он участвовал в создании эксперементальной русской части в Осинторфе. В результате «осинторфской эпопеи» возникла Русская народная национальная армия, в которой служили будущие руководители РОА генерал-майор Владимир Боярский (Баерский) и генерал-лейтенант Георгий Жиленков. Затем полковник вошел в состав ВС КОНР.

Кромиади, помимо значительного фактологического материала, подробно описывал настроения Берлина (где он работал таксистом) перед и в начале войны на Восточном фронте. Полковник вспоминал о причинах массового перехода РННА на сторону партизан. В значительной степени это было обусловлено отсутствием у немцев адекватной стратегии на оккупированных территориях. Одновременно интересы коллаборационистов, их ожидания в отношении политики немцев не соответствовали ответным ожиданиям Берлина. Именно трения с СД и привели к переходу в РОА самого Кромиади. В мемуарах описаны и неудачные переговоры, которые полковник вел с Владимиром Гиль-Родионовым о включении «Дружины» в состав власовской армии, а также весьма ценные рассказы Власова о себе.

Одновременно воспоминания не лишены умолчаний, прямо дезинформирующих читателя. Полковник писал, что «в последних числах августа (1941 года. – А.М.) в министерстве восточных областей, в ведении которого находились лагеря военнопленных… решено организовать комиссии по распределению пленных по специальностям». В одну из них вошел и Кромиади[65]. В реальности рейхскомиссариаты «Остланд» и «Украина» министерства Розенберга стали функционировать лишь 1 сентября, а собственно лагеря были подчинены вермахту, а комиссии, о которых шла речь, посылались по линии СД, с которой мемуарист не хотел себя ассоциировать[66].

Также интересны воспоминания гауптшурмфюрера СА Сергея Фрелиха, отвечавшего за безопасность Власова, «Генерал Власов. Русские и немцы между Гитлером и Сталиным». Они содержат массу ценных фактов и бытовых подробностей. В частности, мемуарист описывает трудности, возникшие при охране генерала. Они были связаны не только с получением оружия. Основные проблемы заключались в том, что глава РОА «был очень гостеприимным и приглашал всех, кто только приходил. Если кто-нибудь встречал его в подземке и заговаривал с ним по-русски, то Власов немедленно приглашал его к себе». При этом жил командующий РОА скромно. К столу, вне зависимости от присутствия гостей, подавались небольшие бутерброды, которые «состояли из кусочков соленых огурцов, томатов и двух кусочков хлеба». Обед «состоял из жидкого супа с капустой и жареной картошки с салатом»[67]. Вместе с тем мемуары не лишены мелких досадных ошибок. Так, например, генерал-майор Закутный никогда не командовал «пограничным корпусом»[68], отец Власова был середняком, а не кулаком, слова популярной (в том числе и в РОА) песни «Землянка» написал Алексей Сурков, а не Константин Симонов[69].

Много данных о чертах характера и взглядах Власова содержится в воспоминаниях Игоря Новосильцева (Новосильцова), начальника отдела культуры КОНР, бывшего другом генерала. Он рассматривал коллаборацию в контексте политики: «без компромиссных решений не может быть государственного деятеля». Также Новосильцев отмечал, что в отечественной истории уже были подобные прецеденты в лице князей (в том числе Александра Невского), ездивших в Орду[70]. Мемуарист приводил рассказ Власова о начале войны, когда он командовал 4-м механизированным корпусом. Однажды при эвакуации были забыты некоторые документы. Власов лично на танке вернулся в город, чтобы забрать их. Каково же было удивление генерала («страшнейшее впечатление»), увидевшего толпы людей, готовящихся с цветами встретить немцев. «И в танке пулеметчик ему сказал: “Пустить очередь?” А он ответил: “Нет, женщины и дети”. И они повернули, взяв из того помещения, где оставили, эти документы»[71].

Новый интерес к проблематике коллаборации был связан с появлением книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Он рассматривал коллаборацию в контексте целого комплекса социальных, политических и экономических противоречий коммунистического режима. И если Борис Николаевский соотносил число «пораженцев» до и после переворота 1917 года, то Солженицын поставил вопрос о предательстве не коллаборантов, а правительства, бросившего собственных пленных. Ибо «это были не изменники ей, а ее изменники. Не они, несчастные, изменили родине, но расчетливая родина изменила им и притом трижды. Первый раз бездарно она предала их на поле сражения – когда правительство, излюбленное родиной, сделало все, что могло, для проигрыша войны… Военнопленные – это и были именно те, чьими телами был принят удар и остановлен вермахт… Второй раз бессердечно предала их родина, покидая подохнуть в плену… третий раз бессовестно она их предала, заманив материнской любовью (“Родина простила! Родина зовет!”) и накинув удавку уже на границе»[72]. В принципе, уже один факт отказа помощи пленным, по мнению Солженицына, достаточен: «с человека, которого мы довели до того, что он грызет летучих мышей, – мы сами сняли всякий его долг не то что перед родиной, но – перед человечеством»[73]. Отсюда и его риторический вопрос-утверждение о том, «что для мировой истории это явление небывалое: чтобы несколько сот тысяч молодых людей в возрасте от двадцати до тридцати лет подняли оружие на свое отечество в союзе со злейшим его врагом. Что, может, задуматься надо: кто ж больше виноват – эта молодежь или седое отечество? Что биологическим предательством этого не объяснить, а должны быть причины общественные»[74]. Следует отметить, что в данном случае Солженицын повторял письмо генерал-майора ВС КОНР Михаила Меандрова от 5 января 1946 года: «Ведь нас не десятки, не сотни, а тысячи. Тысячи “изменников” родины? В истории русского народа этого никогда не было. Какая же причина такой массовой “измены”? Никто, видимо, не хочет задуматься над этим вопросом»[75].

Помимо социальных автор «Ракового корпуса» рассуждает и о личностных, психологических факторах. Хотя и оговаривается: «эту сложную форму краткой свободы невозможно было предсказать социологически»[76].

По мнению нобелевского лауреата, в 1941 году «пришла пора превратить войну в гражданскую»[77].

Историк рассматривал различные течения в коллаборации, вылившиеся затем роковым образом новыми лагерными «потоками». В их число входят националистические формирования (бандеровцы), казаки, власовцы, каминцы.

Солженицын осуждал насильственную депортацию коллаборантов и перемещенных лиц союзниками в соответствии с Ялтинскими соглашениями от 11 февраля 1945 года. «Во II Мировой войне Запад отстаивал свою свободу и отстоял ее для себя, а нас (и Восточную Европу) вгонял в рабство еще на две глубины», сами же выдачи являли собой додаточные жертвы на алтарь революции[78].

Касаясь этической составляющей сотрудничества с врагом, нобелевский лауреат утверждал: «Возьму на себя сказать: да ничего бы не стоил наш народ, был бы народом безнадежных холопов, если б в эту войну упустил хоть издали потрясти винтовкой сталинскому правительству, упустил бы хоть замахнуться да матюгнуться на Отца родного[79]. У немцев был генеральский заговор, – а у нас? Наши генеральские верхи были (и остались посегодня) ничтожны, растлены партийной идеологией и корыстью и не сохранили в себе национального духа, как это бывает в других странах. И только низы солдатско-мужицко-казацкие замахнулись и ударили. Это были сплошь – низы, там исчезающе мало было участие бывшего дворянства из эмиграции, или бывших богатых слоев, или интеллигенции. И если бы дан был этому движению свободный размах, как потек с первых недель войны, – то это стало бы новой пугачевщиной: по широте и уровню захваченных слоев, по поддержке населения, по казачьему участию, по духу – рассчитаться с вельможными злодеями, по стихийности напора при слабости руководства. Во всяком случае, движение это было куда более народным, простонародным, чем все интеллигентское “освободительное движение” с конца XIX века и до февраля 1917, с его мнимо-народными целями и с его февральско-октябрьскими плодами. Но не суждено было ему развернуться, а погибнуть позорно с клеймом: измена священной нашей Родине!»[80]

Труд Йоахима Хоффманна «История Власовской армии» был написан с привлечением данных из Федерального военного архива (Bundesarchiv-Militärarchiv). Ученый подробно проанализировал основы РОА, входящие в нее сухопутные силы и ВВС. Автор реконструировал операции власовцев на Одерском фронте и в ходе Пражского восстания.

Заочно полемизируя с Двиновым, не считавшим власовцев самостоятельной силой, Хоффманн утверждал, что «за короткое время своего существования КОНР стал партнером, с которым Германия не могла не считаться. Немцы, привыкшие обращаться с миллионными массами русских как им заблагорассудится, столкнулись с учреждением, которое ограничило их власть»[81].

Несомненной заслугой Хоффманна явился и анализ феномена Власова как духовного и политического явления. Для немецкого ученого «историческое значение национального освободительного движения ни в коей степени не связано с его успехом или неудачей. В современной истории есть немало примеров того, как именно неудавшиеся предприятия приобретали огромное значение. Напомним о восстании Тадеуша Костюшко в 1794 году, о революции в Германии и Австро-Венгрии 1848–1849 гг. и, наконец, о покушении на Гитлера 20 июля 1944 года. Эти попытки различны по мотивам и целям, но их объединяет одно: несмотря на постигшую их неудачу, они стали легендой». Движение генерала Власова, по мнению Хоффманна, стоит в подобном ряду[82].

Монография английского исследователя русского происхождения Екатерины Андреевой «Генерал Власов и Русское освободительное движение» рассматривала генезис и развитие КОНР в контексте его непростых мировоззренческих поисков. Андреева видела во власовской коллаборации в первую очередь идеологическое явление. Оно связано с пореволюционными течениями, как внутри страны, так и в Русском зарубежье. Их синтез создал чуждую нацизму политическую модель, которая, впрочем, не была однородной. Так, в частности, «отношение к событиям 1917 года двусмысленно… В какой-то мере это объясняется тем, что… Было неразумным давать повод для разделений, особенно среди руководства, на теоретическую тему о том, Февраль или Октябрь – воплощение чаяний русского общества». Однако, рассматриваемая двойственность движения (и здесь Андреева согласна с Лайонсом и Фишером) объясняется не до конца преодоленным большевизмом[83].

Критический взгляд на феномен РОА содержится в книге «Генерал Власов по ту и эту сторону фронта» ветерана 2-й ударной армии Иммануила Левина. Левин, размышляя о предательстве своего бывшего командующего, видел в главе РОА продукт «сталинско-бериевского режима», со всеми вытекающими последствиями. Имя Власова, талантливого генерала и карьериста, «не окажись он в водовороте любанской катастрофы… могло войти в мемуары, и в школьные учебники, и энциклопедии»[84]. Именно сугубо личные интересы толкнули Власова к сотрудничеству с немцами. Левин отрицал реальную перспективу у созданного генералом массового движения, несмотря на верность многих положений власовской программы (критика режима, демократические ценности), видя в движении «непостижимый альянс палачей и их жертв»[85].

Одновременно Левин не считал правомочным видеть во Власове «русского Штауффенберга», как это делал Солженицын. Полковник-заговорщик «ставил на кон собственную жизнь», а генерал-предатель играл «жизнями своих подчиненных». Ошибался, по мнению историка, Солженицын и когда «по сути, ставил знак равенства между власовцами и остальными узниками предвоенных и послевоенных лагерей»[86].

Следует отметить, что, реконструируя историю власовского движения, Левин не остался свободен от некоторых противоречий в рамках собственной концепции. Несмотря на карьеристские устремления генерала, о которых писал ветеран, он был вынужден признать, что «в иных вопросах личная позиция Власова не совпадала с позицией опекунов и хозяев… Ни в одном официальном документе КОНР… нет и намека на казалось бы выгодную расовую тему. (На этой почве у него были даже столкновения с опекунами.)»[87].

Московский историк Сергей Дробязко в своей книге «Под знаменами врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил 1941–1945 гг.» рассмотрел причины массовой коллаборации в годы войны. Историком дан более подробный разбор различных форм сотрудничества с наци. Помимо таких «хрестоматийных» соединений, как власовская армия в вермахте или бригада Каминского и казачьи части в составе ваффен СС, Дробязко писал о национальных соединениях, охранных, полицейских и территориальных формированиях в рамках рейхскомиссариатов.

Дробязко исследовал участие коллаборантов в структуре абвера, СД и СС, в частности созданный при участии оберштурмбаннфюрера СС Отто Скорцени белорусский парашютно-десантный батальон «Дальвиц», 1-ю Русскую национальную армию генерал-майора вермахта Бориса Хольмстона-Смысловского. В книге приводились справочные данные по военным и полицейским частям коллаборантов[88]. Той же теме посвящена книга Александра Окорокова «Антисоветские воинские формирования в годы Второй мировой войны». Автор анализирует военно-политический контекст, в котором создавались части коллаборантов. Им приводится статистика по численности РОНА, структура ВС КОНР[89].

Обзор добровольческих, коллаборационистических формирований и войск союзников Германии дал немецкий историк Рольф-Дитер Мюллер в книге «На стороне вермахта. Иностранные пособники Гитлера во время “крестового похода против большевизма” 1941–1945 гг». Касаясь коллаборации советских граждан, он отметил, что из них наибольшую долю составляли русские «и при другом отношении Гитлер мог бы мобилизовать его против сталинизма», но даже при наличии дискриминационных преград на стороне немцев их сражалось 800 тыс.[90] Только в тыловых частях в составе службы общественного порядка (Ordnungspolizei) служило около 100 тыс. русских[91]. К сожалению, работа Мюллера не лишена существенных ошибок. Так, он утверждал, что «повис в воздухе вопрос» о подчинении Власову Русского охранного корпуса на Балканах. Однако в январе 1945 года корпус стал одним из трех военных формирований (наряду с русским полком СС «Варяг» полковника Михаила Семенова и дальневосточными частями генерал-лейтенанта Григория Семенова), которые признали Власова без каких-либо предварительных условий[92]. Также не всегда верно приводятся имена собственные (Коносов вместо Кононов)[93].

Отдельно следует выделить работы питерского историка Кирилла Александрова. Его монография «Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова 1941–1945 гг.» реконструировала биографии значительной части командного состава РОА[94]. В работе «Армия генерала Власова 1944–1945» был представлен анализ организации и кадров отечественной коллаборации, а также оперативное использование вооруженных сил КОНР весной 1945 года. В другой книге, «Русские солдаты вермахта. Герои или предатели», Александров рассмотрел генезис и эволюцию отечественной военно-политической коллаборации, начиная от антисоветских формирований периода советско-финляндской войны, до участия власовцев в Пражском восстании 1945 года. Ученый писал о взаимодействиях различных политических образований коллаборантов (РОА и Казачий стан), а также об отношении белой эмиграции и КОНРа.

Критика наиболее распространенных домыслов о Власове, связанных с «бытовым разложением», низким профессиональным уровнем, «подаренном» нацистам ордене Красного Знамени и рядом других, прочно укоренившихся в общественном сознании, представлена Александровым в отдельной монографии[95].

По мнению исследователя, сопротивление коллективизации и коллаборация в годы Второй мировой войны могут быть рассмотрены, как вторая и третья гражданская война[96].

Последнее утверждение о событиях 1940–1945 годов как гражданской войне представляется некоторым преувеличением, впервые встречающимся, между прочим, и в коллаборационистской периодике[97]. Вернее говорить о войне с элементами гражданского противостояния, так как, в отличие от белых армий или крестьянских повстанцев, коллаборанты, несмотря на все усилия, не выступали в качестве самостоятельной силы, а были лишь инструментом германской агрессии, а зачастую и геноцида.

Следует указать на воспоминания и исследования, связанные с отдельными аспектами отечественной коллаборации.

Тема строительства политических институтов КОНР описана начальником 3-го (медицинского) отдела Главного гражданского управления профессором Федором Богатырчуком в воспоминаниях «Мой жизненный путь к Власову и Пражскому Манифесту». К сожалению, в них довольно субъективно представлены отношения Комитета с руководством украинской коллаборации. Мемуарист не учитывал наличие собственных вооруженных сил (Украинское вызвольное войско) у своих оппонентов. Последнее давало им право требовать по отношению к себе со стороны власовцев равноправия и делало проблематичным возможность подчинения русской администрации.

Концептуально к книге Богатырчука примыкают мемуары Михаила Китаева (Самыгина) «Как это началось. (Из воспоминаний сотрудника “Зари”)» и «Русское Освободительное Движение. Материалы к истории Освободительного движения народов России (1941–1945)», а также Александра Казанцева (Като) «Третья сила. Россия между нацизмом и коммунизмом», посвященные пропаганде и информационной войне, которую вел КОНР[98]. Правда, работы Китаева, особенно «Материалы», изобилуют ошибками, а зачастую трансляцией непроверенных слухов[99]. Так, мемуарист утверждал, что генерал-майор Иван Благовещенский был ветераном четырех войн, и «по его собственным словам, несмотря на столь богатый опыт, обстоятельства каждый раз складывались таким образом, что ему ни разу не удавалось даже выстрелить»[100]. В реальности Благовещенский был ветераном Первой мировой и Гражданской войн. Был награжден орденом Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость», всего имел 5 орденов[101].

Представляют несомненный интерес мемуары протоиерея Дмитрия Константинова «Записки военного священника», окормлявшего солдат и офицеров ВС КОНР, и протоиерея Александра Киселева «Облик генерала А.А. Власова». Константинов писал о статусе капелланов. Если священники, служившие в частях восточных добровольцев, состояли на учете Главного управления немецкой пропаганды, то «военное духовенство собственно РОА находилось на учете ее командования». Несмотря на свою немногочисленность, капелланы принадлежали ко всем трем православным юрисдикциям (Русской Православной Церкви Заграницей, Московской Патриархии и Константинопольскому Патриархату). Священник признавал «известную психологическую неподготовленность имевшихся кадров православного духовенства к церковной деятельности в условиях РОА»[102]. Последнее было обусловлено общим ходом развития, «носившим несколько беспорядочный характер, неизбежно определяемый тем хаосом, который царил тогда в Германии»[103].