Полная версия

Россия оккультная. Традиции язычества, эзотерики и мистики

Мое собственное восприятие России проходило разные этапы. Помню, что я начал осознавать ее существование в 1953 году, когда однажды за завтраком мой отец взял газету и вслух прочитал о смерти Сталина. Мне было тогда девять лет. Возможно, я спросил, кто такой Сталин, и услышал в ответ, что он возглавлял могущественное восточное государство, которое было нашим союзником во Второй мировой войне. Позже я поверил пропаганде холодной войны: при мысли о России мне вспоминались подавление венгерского восстания и перебежчики с Запада, такие как Берджесс и Маклин; Хрущев, стучащий ботинком по столу на Генеральной Ассамблее ООН; Карибский кризис, конец Пражской весны и преследование диссидентов. Тем не менее я был настолько очарован Россией, что в девятнадцать лет начал изучать русский язык. Этот процесс я возобновил в пятьдесят с небольшим – и к тому времени уже стал свидетелем прихода Горбачева и начала перестройки, за которыми вскоре последовали распад Советской империи и крах всей коммунистической системы. В 1991 году, в разгар этих бурных перемен, я впервые посетил Россию, присоединившись с помощью одного знакомого к туристической группе очень дружелюбных «рожденных свыше» христиан из Америки.

Наиболее ярким событием той поездки стало посещение православной семинарии под Санкт-Петербургом. Войдя в ее здание, я обнаружил, что перенесся в другой мир: перед иконами горели свечи, пахло ладаном и ощущалось тихое благоговение. В полутемных коридорах нам встречались священники и семинаристы, полные спокойного достоинства. Особенно мне запомнился один из них – черноволосый юноша с торжественным выражением лица, в черной крестьянской тунике и черных брюках, заправленных в сапоги, поразительно похожий на пророка Распутина с безумным взором, известного мне по фотографиям. Нашей путешествующей группе показали часовню семинарии, где в тот момент проходила служба, и я начал понимать, почему мадам Блаватская, не будучи христианкой, всегда яростно защищала православную церковь.

Поразительной особенностью любого православного храма является иконостас – высокая перегородка, состоящая из икон и скрывающая внутреннее святилище, в котором совершается таинство Евхаристии, невидимое для прихожан. Этот элемент сокрытия и таинственности, лежащий в основе православного богослужения, придает литургии ее огромную жизненность и силу. По всей церкви расставлено еще множество икон, перед которыми прихожане молятся и зажигают свечи. Считается, что сами иконы – изображения Христа, Девы Марии, святых или сцен из Библии – заряжены сверхъестественной энергией. Обычно иконы писали на деревянных досках; фон покрывали сусальным золотом, а фигуры на нем традиционно изображались плоскими, стилизованными, хотя в XVII веке была введена менее стилизованная и более реалистичная форма. Работа иконописца – священный акт, к которому художник готовит себя молитвой и постом. Говорят, что некоторые иконы появились спонтанно, из благопожеланий святых подвижников, обладавших особыми способностями, или просто чудесным образом были ниспосланы с небес, и обычные люди находили их, иногда в периоды коллективной нужды. Такие иконы называются чудотворными и становятся объектами особого почитания.

Рис. I.1. Церковь Вознесения Марии в Астрахани; впереди виден иконостас, скрывающий внутреннее святилище от прихожан. (См. также цветную вкладку 1)

Wikimedia Commons, Фото Марка Ворендта

Православие появилось в России в 988 году, когда князь Владимир I, правитель Киевской Руси, перешел из язычества в византийское христианство и забрал свою страну с собой. У этой религии было много таких качеств, которые подходили русским. Она встречала отклик в их мистической и потусторонней душе, обладала необходимой этим людям теплотой и эмоциональной отзывчивостью и давала им возможность примириться со страданиями, которых было немало. К XVII веку она пронизывала уже каждый аспект их жизни. Роберт Масси в своей книге «Петр Великий: его жизнь и мир» пишет:

«Во времена Петра внешняя сторона поведения верующих в России подчинялась правилам настолько же сложным и суровым, насколько проста и глубока была их вера. Православный календарь переполняли обязательные для соблюдения дни памяти святых, бесчисленные требы и посты. <…> Прежде чем лечь в постель с женщиной, православный снимал с ее шеи крест и занавешивал все иконы в комнате. <…> Воры, перед тем как украсть, били поклоны перед иконами и просили прощения и святого покровительства»[6].

Эти люди, с их глубокой и консервативной религиозностью, испытали потрясение, когда в конце XVII века, после ожесточенных споров, в Церкви прошел ряд реформ. Одна из них заключалась в том, что отныне верующие должны были креститься уже не двумя пальцами (символизирующими двойственную природу Христа), а тремя (символизирующими Троицу). Современному светскому уму такие дискуссии кажутся тривиальными, но для российского верующего тех времен это был вопрос жизненной важности. Многие рассматривали церковные реформы как зло апокалиптического масштаба – что неудивительно, поскольку одно из решение о них было принято в 1666 году – а 666 известно как число Зверя Апокалипсиса. Противники реформ создали раскольническое движение, назвали себя «старообрядцами» и сопротивлялись всем попыткам вернуть их в лоно Церкви. Тысячи людей подверглись пыткам и умерли на костре, но не сдались, и еще тысячи бежали в глушь или за границу. Ничто не могло заставить их отречься от своих воззрений, и они до сих пор представляют собой силу, с которой приходится считаться.

В настоящее время, после краха коммунизма, православная религия вновь играет центральную роль в жизни нации. Но не все довольны нынешней ситуацией, и у некоторых первоначальный постперестроечный религиозный энтузиазм идет на убыль. Многие верующие выступают против того, что видится им как растущая тенденция к слиянию государства и Церкви, в то время как люди других убеждений не хотят, чтобы населению навязывалось православие.

Ярким примером церковно-государственных инициатив является главный храм Вооруженных сил, расположенный в подмосковном парке «Патриот». Это место имеет особое значение, поскольку именно там во время Второй мировой войны Советская армия остановила немецких захватчиков. Весь комплекс – это своего рода святилище героизма советских солдат, включающее военный музей и реконструкцию поля боя. Храм Вооруженных сил является одним из целого ряда культовых сооружений в России, посвященных военным победам. Он был построен в 2020 году, в ознаменование семьдесят пятой годовщины победы России в Великой Отечественной войне. Снаружи он отделан металлом цвета хаки, а его шесть башен увенчаны куполами из блестящего титана золотистого цвета. Высота главной башни составляет семьдесят пять метров, по одному метру на каждый год, прошедший с конца войны до завершения строительства храма; купол, своей формой напоминающий шлем князя Александра Невского, имеет диаметр 19,45 метра, что отсылает к числу 1945 (год Победы). На восточной и западной сторонах башни рельефно изображен архангел Михаил, побеждающий дракона; он символически защищает родину и отгоняет захватчиков. Все здание изобилует рельефами, мозаикой и витражными панно, на которых изображены батальные сцены и герои различных периодов российской истории, особенно времен Второй мировой войны. Как архитектурный и инженерный подвиг, этот храм мог бы считаться одним из чудес света, однако некоторые верующие говорят, что он прославляет не христианство, а какой-то новый гибридный культ военных побед.

Острота этих дебатов является показателем того, насколько глубоко укоренилась религиозность русского народа. Снова процитируем Роберта Масси: «Русские – в высшей степени благочестивый, сострадательный и смиренный народ; они признают веру более могущественной, чем логика, и верят, что жизнью правят сверхчеловеческие силы, будь то духовные, автократические или даже оккультные»[7].

Рядом с семинарией, которую я посетил, находился приют для душевнобольных – поместье в духе Диккенса, где по большим мрачным залам слонялись бедно одетые пациенты с бледными лицами и отсутствующим взглядом. На встрече с врачами – чрезвычайно преданными своему делу – нам рассказали, насколько ценной для них является духовная поддержка от священников из соседней семинарии. Нам также сказали, что в России на сумасшедших не смотрят свысока – их считают святыми, как князя Мышкина из романа Достоевского «Идиот». Однако это следует принимать с оговорками. В советское время существовала так называемая «карательная психиатрия», и люди, которые жили при советской власти, до сих боятся получить клеймо сумасшедшего. Многие из них, опасаясь испортить свою репутацию, не обращаются к психотерапевтам, не говоря уже о психиатрах. Представители молодого поколения ведут себя в этом отношении совсем по-другому и открыто говорят о своих психических проблемах, что соответствует международным тенденциям.

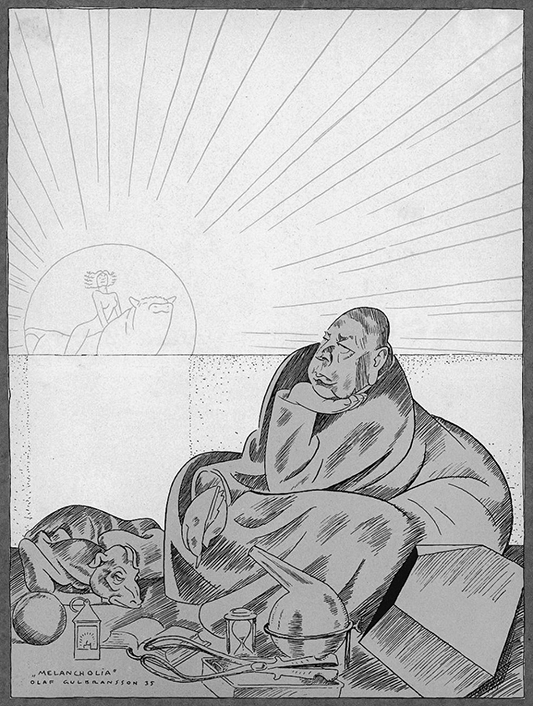

Рис. I.2. Карикатура Олафа Гулбранссона на немецкого историка Освальда Шпенглера (1930-е годы). Женщина на заднем плане верхом на медведе символизирует предсказание Шпенглера о том, что из России придет новая культура. (Смотрите также цветную вкладку 2)

Фотография любезно предоставлена VG Bild-Kunst, Бонн, 2021.

Посещение России укрепило мое мнение, что у нее особая судьба, на что указывали многие пророки. Один из них, немецкий писатель Освальд Шпенглер, в 1922 году написал в своем докладе «Двойной лик России и немецкие восточные проблемы»:

«<…> Большевизм первых лет имел двойное значение. Он разрушил искусственную, чуждую структуру, оставив только себя в качестве сохранившейся интегральной части. Но помимо этого, он расчистил путь для новой культуры, которая однажды пробудится между «Европой» и Восточной Азией. Это скорее начало, чем конец[8].

Тринадцать лет спустя, в 1935 году, художник Олаф Гулбранссон проиллюстрировал образ России, представленный в произведениях Шпенглера, карикатурой, которая появилась в литературно-сатирическом журнале, первоначально издававшемся в Мюнхене под названием Simplicissimus, но к тому времени выходившем уже в изгнании, в Праге, под названием Simpl. Карикатура «Меланхолия» является пародией на знаменитую гравюру Альбрехта Дюрера, известную под тем же названием. На переднем плане сидит меланхоличный Шпенглер с гусиным пером в руке; рядом с ним видна еще более меланхоличная собака и разные предметы, в том числе акушерские щипцы – вероятно, намек на те родовые муки, которыми сопровождается приход Нового века в Россию. На заднем плане изображен сам Новый век в виде обнаженной молодой женщины верхом на весьма самодовольном медведе, на фоне большого восходящего солнца.

Нынешняя мировая обстановка отмечена высокой напряженностью: возобновляется холодная война между Россией и Западом. Политики и средства массовой информации охотно используют Россию в качестве козла отпущения за самые разные вещи – от нежелательных результатов выборов до авиакатастроф. Россию часто называют «клептократией», «преступным государством» и так далее. Я не хочу идеализировать эту страну и не отрицаю, что там, как и везде, происходят злоупотребления властью – однако надеюсь показать, что российский духовный опыт способен нас многому научить. Чтобы его понять, полезно знать, где начинается духовная траектория этой страны. Поэтому я обращаюсь к событиям Серебряного века – эпохи великих духовных поисков и экспериментов, которая завершилась большевистской революцией 1917 года, хотя многие мистические и эзотерические группы какое-то время существовали и при советской власти. Затем я исследую постперестроечное духовное возрождение в его самых разных формах и, наконец, пытаюсь прийти к определенным выводам относительно того, чему остальной мир мог бы научиться у России – и в этом, как я полагаю, немалую роль играет качество магического очарования.

Вернемся к предсказанию Освальда Шпенглера, проиллюстрированному карикатурой Олафа Гулбранссона, которая тоже появилась в смутное время.

В Первой мировой войне Германия потерпела поражение, за которым последовали разрушительная инфляция и застой, а затем захват нацистами власти в 1933 году. В России тогда правили большевики. На горизонте маячила еще одна война. Но Гулбранссон представлял себе светлое будущее, приближающееся со стороны России, символом которого является девушка верхом на медведе. Между теми временами и сегодняшним днем есть определенные параллели. Нынешняя эпоха тоже отмечена конфликтами, кризисами и катастрофами. Но дева на медведе все еще несет в себе обнадеживающее послание.

Глава один

Сумерки

Давайте представим, что мы перенеслись назад во времени – скажем, в осень 1910 года – и попали в Санкт-Петербург. Годы 1890–1920 часто называют Серебряным веком России. Этот «век» был слишком неспокойным, чтобы считаться золотым, но его по праву именуют серебряным из-за богатой культурной и интеллектуальной жизни, которая тогда процветала в России. Вглядываясь в выцветшую фотографию оттенков сепии, мы восторгаемся захватывающими дух просторами дворцов и их пышными фасадами, отраженными в сонных каналах и бескрайних просторах Невы. На элегантном Невском проспекте редкие автомобили перемежаются с конными экипажами, а тротуары запружены покупателями, попрошайками, бульварными гуляками в цилиндрах и военными офицерами в ладных шинелях. Они еще не знают, что над Россией нависает дамоклов меч: в далеком Париже живет молодой русский эмигрант с лысой головой и узкими глазами, придающими его лицу выражение хитрое, как у китайского мандарина; настоящее имя этого человека – Владимир Ильич Ульянов, но когда он вернется в Россию и захватит власть, мир узнает его как Владимира Ленина. А пока на Невском проспекте все идет своим чередом. Неподалеку, на Сенатской площади, стоит бронзовая конная статуя царя Петра Великого, который двумя столетиями ранее построил этот город в качестве своей новой столицы, подняв его из болота ценой тысяч жизней – что похоже на репетицию сталинских трудовых лагерей. Стремление Петра модернизировать страну во что бы то ни стало ознаменовало собой травмирующий водораздел в истории России, и в стране до сих пор спорят о том, как оценивать наследие, оставленное этим императором. Санкт-Петербург символизирует его попытки повернуть страну на Запад, но неофициальной столицей старой России оставалась Москва, и напряженность между двумя разными мирами, которые представлены этими двумя столицами, сохраняется и по сей день.

Недалеко от статуи Петра находится Зимний дворец, царская резиденция – напоминание о событиях Кровавого воскресенья 1905 года, когда от окраин города сюда двинулись маршем несколько тысяч демонстрантов, требовавших реформ, и здесь их встретили сабли казачьих кавалеристов и пули полицейской пехоты; это событие спровоцировало забастовки по всей стране и помогло проложить путь к грядущей революции. В том же году Россия потерпела унизительное поражение в войне против Японии. Фундамент царской России дал трещину, хотя сам царь, сидя в Зимнем дворце, играл роль Императора Последних Дней – он многое предвидел, но мало что мог изменить.

Танцы под тиканье бомбыЛюбопытной особенностью цивилизаций, переживающих кризис, является то, что зачастую в них отмечается внезапный расцвет творчества и интеллектуальных изысканий. Так было во Франции во время распада Второй империи и в Вене в конце XIX века; то же самое наблюдалось в России в смутные годы перед Первой мировой войной и революцией. Культурная и интеллектуальная жизнь того времени характеризовалась всплеском интереса к эзотерике и оккультизму, что нашло отражение в творчестве замечательной плеяды писателей, художников и мыслителей.

На Невском проспекте 1910 года мы могли бы встретить задумчивого молодого человека в пенсне, с квадратным лицом – это Петр Демьянович Успенский, который позже прославится как ведущий представитель учения Гурджиева. Он прогуливается, размышляя о четвертом измерении. Заметив проезжающий мимо конный экипаж, он размышляет о том, что конь – это всего лишь атом некоего «великого коня», точно так же, как каждое человеческое существо есть атом «Великого человека», видимого только в четвертом измерении[9].

Успенский уехал из Москвы и поселился в Санкт-Петербурге, вдохновленный яркой эзотерической средой столицы империи. В Москве он трудился репортером в газете; уставая писать новости, он прямо на рабочем месте запоем читал такие книги, как «Оккультный мир» А. П. Синнетта и классическое сочинение Элифаса Леви «Учение и ритуал высшей магии»[10]. В этих книгах он нашел новый вид истины. Позже Успенский написал:

«Я жил в высушенном и стерилизованном мире с бесконечным числом запретов, наложенных на мою мысль. И внезапно эти необычные книги разрушили все стены вокруг меня, заставили меня думать и мечтать о том, о чём я раньше не смел и помыслить. Неожиданно я обнаруживаю смысл в древних сказках; леса, реки и горы становятся живыми существами; таинственная жизнь наполняет ночь…»[11].

На углу Невского проспекта и Пушкинской улицы находилась одна из трех квартир, принадлежащих гуру Петра Успенского – Георгию Ивановичу Гурджиеву, который тогда начинал строить выдающуюся карьеру и пропагандировать собственное учение, суть которого заключалась в том, что большинство человеческих существ содержатся в своеобразном сне[12]. Система Гурджиева, или «Работа», как он ее называл, была создана для того, чтобы пробуждать людей с помощью различных умственных и физических упражнений и испытаний. По происхождению Гурджиев был не русским, а греко-армянином, но стал важным элементом замечательной плеяды духовных учителей и мыслителей России того времени. Позже революция вынудила его покинуть страну и продолжать свою работу в других местах.

Примерно в миле к северу от Невского проспекта, на углу улиц Таврической и Тверской, стоит великолепный многоквартирный дом в неоклассическом стиле – сплошь башни, мансардные крыши, пилястры, декоративная каменная кладка и балконы из кованого железа. На углу, словно огромная дверная петля, возвышается внушительная куполообразная башня, благодаря которой здание получило название «Дом с башней». На одном из верхних этажей жил поэт, драматург и философ Вячеслав Иванов, который в своем грандиозном произведении «Эллинская религия страдающего бога» (1904) сумел гениально соединить прославление экстатического культа Диониса с глубокой христианской верой.

Иванов и его вторая жена, Лидия, устроили у себя в Доме на Башне светский салон, который стал излюбленным местом еженедельных встреч петербургской интеллигенции. После смерти Лидии в 1907 году обезумевший Иванов все больше склонялся к мистике и оккультизму. Утешение пришло в виде Анны Рудольфовны Минцловой – грозной гранд-дамы эзотерической сцены Санкт-Петербурга, а затем и Москвы, – которая стала наставницей Иванова и, возможно, его любовницей. Эта многогранная, владеющая несколькими языками, высокообразованная женщина, помимо всего прочего, сделала первый полный перевод на русский язык романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Увлеченная всеми видами эзотерики, она посетила Лондонскую теософскую конференцию 1905 года и прослушала серию лекций Рудольфа Штайнера в Париже. С ней можно было поговорить о чем угодно – от розенкрейцерства до мистического состояния самадхи. Ее современница, художница и поэтесса Маргарита Сабашникова, так описывала Анну: «Бесформенная фигура, чрезмерно большой лоб…, выпуклые голубые глаза, очень близорукие, тем не менее они всегда как будто смотрели в необъятные дали. Её рыжеватые волосы с прямым пробором, завитые волнами, всегда в беспорядке… Своеобразнейшей её чертой были руки – белые, мягкие, с длинными узкими пальцами. Здороваясь, она задерживала поданную руку дольше обычного, слегка её покачивая… голос, пониженный почти до шепота, как бы скрывающий сильное волнение…»[13].

В 1910 году Анна Минцлова внезапно бесследно исчезла. Совершила ли она самоубийство или вступила в какой-то закрытый мистический орден, по сей день остается неразгаданной тайной[14]. Как распространительница эзотерических идей, она заслуживает большего, чем просто сноски в истории мистических исканий России.

Через три года после ее исчезновения Иванов женился на своей падчерице Вере, которая к тому времени уже родила ему сына. Собрания в Доме с башней продолжались, но в 1920 году Вера умерла в возрасте тридцати лет. Иванов уехал из Санкт-Петербурга, а через несколько лет и вовсе покинул Россию.

Другим популярным местом встреч литераторов, художников и эзотериков в Санкт-Петербурге было полуподвальное кафе «Бродячая собака» на Михайловской площади (вновь открылось в 2001 году). Одним из его завсегдатаев был Успенский; бывал там и Андрей Белый, поэт и романист, тоже член сообщества «Башни». Больше всего известности Белому принес его необычный роман «Петербург», в котором живо воссоздается лихорадочная атмосфера тревоги и заговоров, характерная для тогдашней России. Главный герой, молодой человек Николай Аполлонович Аблеухов, связывается с группой революционных террористов. Ему дают бомбу с часовым механизмом и поручают подложить ее в кабинет видного царского чиновника, который оказывается его отцом. Когда бомба взрывается, Аблеухов отчаянно пытается отвлечься разными дурацкими способами – например, приходит на бал-маскарад в красной маске домино и плаще. Действие романа неумолимо движется к неожиданной и слегка комичной развязке. Столь же лихорадочная атмосфера пронизывает роман Белого «Серебряный голубь» (1909), который завершается ритуальным убийством в дореволюционной секте, напоминающей хлыстовство.

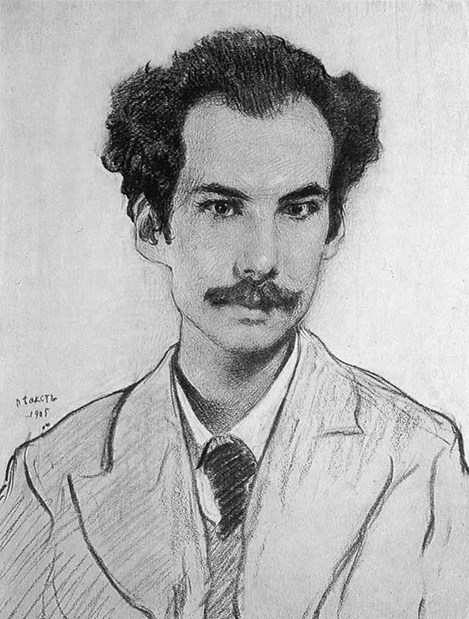

Белый был ведущим представителем литературной школы символизма, которая зародилась в среде французских поэтов, но вскоре включила в себя и художественную прозу, изобразительное искусство и даже музыку. Вместо того чтобы буквально воспроизводить реальность на бумаге или полотне, символисты стремились использовать изображаемые объекты в качестве метафор или намеков на некие идеи, состояния ума, метафизические концепции или способы восприятия тех реальностей, которые лежат за пределами обыденного мира. В России, как и везде, это движение привлекало людей с эзотерическим складом ума, и Белый не был исключением. Он сочетал в себе роль духовного искателя с образом героя его же романов. Красивый, темпераментный, элегантно одетый сердцеед, он был непоседой, много путешествовал по Европе и Северной Африке и повсюду привлекал внимание своим эксцентричным поведением (например, в берлинском ночном клубе устроил дикие пляски и кружился, как дервиш), из-за чего получил прозвище Юродивый.

Рис. 1.1. Карандашный портрет писателя и эзотерика Андрея Белого, нарисованный Леоном Бакстом. Необыкновенный роман Белого «Петербург» передает лихорадочную атмосферу дореволюционной России. (См. также цветную вкладку 3)

WIKIMEDIA COMMONS

Большая часть творчества Белого – это попытки придать письменному слову музыкальность; он верил, что «вечное наиболее доступно, наиболее близко в музыке»[15]. В 1890-х годах он еще мальчиком увлекся трудами философа-мистика Владимира Соловьева, автора провидческого сочинения «Краткая повесть об Антихристе», в котором описывается грядущее пришествие Антихриста. Эта фигура в свое время будет побеждена; на небесах появится Жена, облеченная в Солнце, и снизойдет Христос, воскресит мертвых и будет царствовать над ними тысячу лет, как и предсказано в книге Откровение Иоанна Богослова[16]. Таким образом, Соловьев устойчиво придерживался русской милленаристской традиции. Белый тоже верил в это пророчество, что отражено в его творчестве. Вот, например, цитата из его сложного «музыкального» романа «Симфония (2-я, драматическая)», впервые опубликованного в 1901 году: «И аскет кричал в ночных аллеях: “Вот мы воздвигнем на зверя Жену, облеченную в Солнце, как священную, снежно-серебряную хоругвь!”»[17]

Здесь мы снова встречаем ту самую «Жену, облеченную в Солнце», которую изобразил Гулбранссон на карикатуре «Меланхолия», упомянутой во введении: молодая женщина верхом на медведе на фоне восходящего солнца.

Есть что-то поразительно русское в том факте, что Белый был и писателем-авангардистом, и в то же время апокалиптическим визионером. Неудивительно, что его потянуло к теософии и ее ответвлению – антропософии. Теософию основала в 1875 году русская женщина мадам Елена Петровна Блаватская, причем не в России, а в Нью-Йорке; позже это учение пришло во многие другие страны, а его центр – штаб-квартира Международного Теософического общества – переместился в Индию. В конце концов теософия добралась до родины мадам Блаватской, и в 1908 году появилось Санкт-Петербургское отделение Теософического общества.