Полная версия

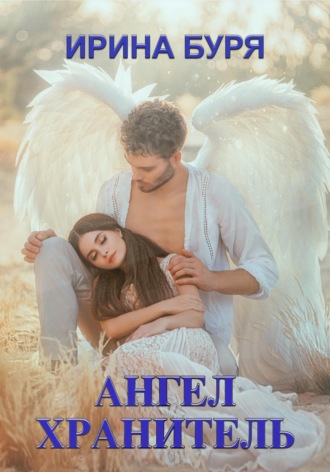

Ангел-хранитель

Она, правда, тут же успокоилась. Села, в окно уставилась, и начало, наконец-то, лицо светлеть. Может, действительно сесть хотела, и я все правильно сделал? Ладно, уже неважно. Она все равно уже в свой мир ушла, об обороне своей – никому не нужной – забыла, о высоком думает. Да и до дома уже недалеко.

Дома нас встретила лампочка автоответчика – мигает, словно сигнализация при аварии. Неужели еще не все на сегодня? Она дернулась было к телефону, но я мысленно забормотал: «Не спеши – не спеши – с этим успеется – разденься сначала – отдышись», выстреливая в нее каждой фразой. Вроде послушалась. Пошла на кухню, чайник поставила. Выдержит, пока он закипит? Ну да, конечно, выдержит она!

Слушая вместе с ней сообщение подруги, я внимательно следил за ее лицом. Что-то мне это не нравится. Оно … словно потухло; так в большом зале свет выключают – накатывает темнота рывками, от одного ряда ламп к другому. Вот так и у нее: плечи поникли, улыбка угасла, лицо опустилось, а потом и глаза – ясные, лучистые – закрылись.

Вот в такие моменты и говорят о последней капле или последней же соломинке… Нет, последняя капля мне больше нравится – там ничего не ломается. Как и у большинства людей, у Татьяны – два внутренних мира: один – верхний, другой – нижний. В верхний устремляются они, когда все вокруг светло и радостно, и душа поет; в нижний обрушиваются, когда все вокруг кажется им беспросветной черной мглой. Интересно, как часто они задумываются над тем, что душа их пребывает там, куда они сами ее и отправляют? В отличие от большинства людей, Татьяна намного чаще уходит в свой верхний мир. Из него на грешную землю сама жизнь людей выдергивает, хочешь – не хочешь, возвращайся; а вот из нижнего, мрачного, мира человек может только сам наверх выкарабкаться. Как же я не люблю эти моменты, благо, хоть редко они случаются. Когда Татьяна с головой уходит в темноту, я чувствую себя совершенно бессильным: ни помочь ей, ни достучаться до нее не могу. Остается только ждать, пока она оттуда вынырнет, и говорить при этом самому себе: «Она – сильная, она не утонет, ее так просто не возьмешь».

Засвистел чайник. Она встала и медленно пошла на кухню. Похоже, кризис прошел. В двери она остановилась и принялась осматриваться. Поморщилась – а, беспорядок заметила. Я специально ничего не трогал; пусть хоть на это отвлечется. Может, убирать начнет? Нет, не начала – значит, кризис-то прошел, но состояние больного еще неустойчивое. Ладно, забьемся пока в любимый уголок между холодильником и диванчиком – посидим, подождем; она меня не подведет.

Сделала чай, села с чашкой к столу… Сгорбилась, глаза в чашку уставила, ложкой в ней еле-еле шевелит. Ну-ну, терпения мне не занимать. Давай, Татьяна, ниже нижнего мира уже некуда; теперь тебе одна дорога – наверх. Барахтайся, колоти вокруг руками и ногами, карабкайся к поверхности – а там и я помогу, хоть и не слышишь ты меня сейчас.

Она вдруг подняла голову и прищурилась, глядя прямо на меня. Вот черт! Так, без паники, простое совпадение – мы просто одновременно об одном и том же подумали. Вот оно – включает моя Татьяна свет в обратном порядке: в глазах чертики запрыгали, щечки подобрались, ямочки на них заиграли, губы сложились в бесшабашную усмешку, сама вся на стуле выпрямилась. Ложкой в чашке заколотила, словно крем взбивает. Сделала глоток, вскочила, метнулась к холодильнику, схватила там что-то, потом – к плите….

Ну, слава Богу, пошло дело на поправку.

Глава 3. По ту сторону объектива

Я честно убила эти два дня.

Я убила эти два дня на то, чтобы подготовить все документы безукоризненно. Я убила два дня на то, чтобы встреча с партнером прошла на высшем уровне. Я убила два дня на то, чтобы у представителя высокоразвитой Европы не сложилось пресловутое представление, что у нас повсюду – полный бардак и неразбериха. Я убила два дня на то, чтобы наша эффективность перестала вызывать столь оскорбительное удивление.

Я убила два дня, стараясь не думать о том, что во время переговоров Франсуа будет вести себя идеально – строго в рамках деловой встречи, а потом обязательно пригласит меня куда-то – и отговорок на каждый день я не придумаю. Я убила два дня, стараясь не вспоминать его настойчивые – до неприличия – расспросы, скользкие реплики и томные взгляды. Я убила два дня, стараясь не представлять себе, как Сан Саныч будет ему меня демонстрировать – как собачку на арене. «Ах, посмотрите, что она только не умеет: на задних лапках стоит, на передних танцует, через обруч прыгает. И милашка-то какая – с бантиком на шее!».

Жаль, что у меня были эти два дня. Жаль, что Франсуа не во вторник приехал. Попадись он мне в том настроении, в которое я загнала себя вечером в понедельник, он бы у меня быстро понял разницу между сауной и русской баней. Я бы его веничком, веничком, … и не березовым, а из крапивы. Сам бы снегу потом попросил – остудиться.

Так и прошли эти два дня под девизом «Не думать». Как же это здорово время от времени – ни о чем не думать. Как робот.

Утром я просыпалась сама, до будильника. Потом лежала еще минут десять-пятнадцать, ждала, пока прозвонит – роботы ведь раньше времени программу выполнять не начинают. Подъем – умыться – одеться – позавтракать. Никакой суеты, никаких метаний – все размеренными, экономными движениями. Кстати, так намного меньше времени тратится… Нет, роботы никаких замечаний не делают, у них на все минимум времени уходит. Так, затем помыть посуду, собраться, выйти из дому – три оборота ключа – даже следить за этим не надо, руки сами все в нужном порядке делают.

По дороге на работу – никаких эмоций, никаких пробежек вприпрыжку. Роботы неуклонно движутся к своей цели, им встряхиваться не надо. В транспорте попросили деньги передать – передала; спросили, выхожу ли на следующей – отступила в сторону; толкнули – лицо смотрит в окно, считает, сколько остановок осталось. Робота ведь тоже безумные люди толкнуть могут, мимо пробегая, он же возмущаться не начинает. С ним не поругаешься, он не реагирует. Как у них, у роботов-то, все в жизни спокойно. Наверное.

Входя в офис, я, конечно, здоровалась, даже улыбалась на минутку – условный рефлекс срабатывал. Как звонок на двери магазина: дверь открылась, он – дзинь! Иначе еще приставать начнут: «Да что у тебя приключилось-то? На тебе лица прямо нет!». Не лица у меня нет, а времени – мне заданную программу выполнять надо.

В течение рабочего дня все было прекрасно. Я глаз не отводила от компьютера; эти два дня мы с ним – как машина с машиной – ладили как нельзя лучше… Разве что принтер нам иногда в компанию навязывался. Во вторник утром кто-то спросил у меня что-то, но я, не поднимая головы, буркнула: «Не знаю», и больше меня никто не трогал.

Во время обеда было хуже. Сначала я решила не кушать, но ведь роботу тоже подзаряжаться надо. Я даже еду к себе на стол уносила, чтобы время понапрасну не терять – но ничего из этого не вышло. Дело в том, что в обеденный перерыв офис наш преображается, словно … чуть не сказала: «Декорации меняются». Да нет, декорации как раз все на месте остаются, но атмосфера… Со стороны глядя, может сложиться впечатление, что у коллег моих в начале обеда кнопку какую-то включают: переводят из режима трудового энтузиазма в режим свободного общения (может, они – тоже роботы, только последнего поколения, больше на людей похожи?).

Все говорят, одновременно, оживленно, кто о чем; то там, то здесь хохот раздается, то там, то здесь слышится: «Да дайте вы мне сказать!»… В общем, шумная такая атмосфера, праздничная.

Собственно говоря, эти два дня я вот так – со стороны – на них и смотрела. И не просто со стороны. Мне казалось, что меня приставили к камере – фильм про них снимать. Знаете, как бывает: захочешь комнату свою любимую – каждый уголок в ней знаком до боли – сфотографировать, глянешь на нее через объектив, и вроде какая-то она другая, вовсе даже не знакомая. Вот так и я смотрела на своих коллег через какой-то странный объектив, и казалось мне, что я – из какой-то другой породы, может, даже и не человеческой. Незнакомые они какие-то сделались, словно другим боком ко мне повернулись, словно и не через камеру я на них смотрю, а в кривое зеркало. Я даже волноваться не стала, что опять в раздумья ударилась – я ведь картину, взору открывшуюся, анализирую – как машине и положено.

Сидят вон, болтают, хохочут – вроде и дела у них нет. На меня косятся – ну конечно, какому человеку приятно, когда ему робот безмозглый пример показывает, как работать нужно. Не им же придется в конце недели из кожи вон лезть, терпеть что угодно, чтобы контракт новый заполучить. Их же всех сегодня после работы что-то радостное и светлое ждет. И завтра. И послезавтра. А в субботу вообще все вместе в кино пойдут. И выходные небось уже придумали, как провести. А я? А я буду трудиться над укреплением благосостояния нашей общей фирмы, как и мечталось в начале трудовой деятельности. Точь-в-точь по пословице: «Мечтай осторожнее, на тот случай, если мечты твои сбудутся». И очень хорошо, что в субботу к Светке поехать не получится: посижу дома, займусь самотехосмотром. Развлечения роботу не положены, его только в исправности нужно поддерживать.

Что-то девчонки сегодня притихли. Обычно кто бы ни говорил – с ним всегда дуэтом Лена Тешина заливается. Человек – слово, она – два; человек – фразу, она – реплику в ответ. В работе она у нас – человек незаменимый, мы ее называем «отряд быстрого реагирования». Если попадается клиент уж особо капризный – только к ней. Она его в два счета заговорит. Полчаса общения с ней – и клиент искренне благодарит ее за то, что может попрощаться и сбежать из офиса. Но как с ней люди в обычной жизни уживаются? Просто радио какое-то неотключаемое.

Инна Братусь всегда помалкивает – не только сегодня. По нашему общему мнению, она родилась с талантом слушать. В жизни не перебьет говорящего, слушает внимательно, в глазах интерес горит, головой кивает… А с другой-то стороны, где же собственное мнение? Где контраргументы, оживляющие беседу? Где спор, в котором рождается истина … или взаимная неприязнь? Что-то раньше мне такое в голову не приходило.

Оля Сердюкова говорит обычно с удовольствием только на те темы, которые как-то связаны с ее парнем, вокруг которого вся ее жизнь вращается, как планета вокруг солнышка. В походы с ним ходит, в машине разбираться научилась, болельщицей стала. Только и слышишь от нее: «Гена то, Гена се». Это же надо до такой степени влюбиться; он у нее прямо – хозяин и повелитель. Когда женит его, наконец, на себе, будет на Светку мою похожа.

Ребят у нас трое, если компьютерного Алешу не считать, но в разговорах за обедом его можно и не считать. И говорят они между собой – естественно – о спорте. Странно еще, что не только о футболе. К счастью (для девчонок), заядлыми болельщиками являются только двое из них, Саша Стропилов и Олег Федоров. Наблюдать за ними на следующий день после какого-нибудь особо ответственного матча – прямо не по себе становится. В глазах блеск фанатичный появляется, в голосе – нотки истеричные; ну ни дать ни взять – девчонки тринадцатилетние о только что взошедшей звезде кино говорят. Дима же Радзиевский – фанатичный лыжник. Сейчас у них троих – самое благодатное для споров время: футбольный сезон уже начался, а лыжный – еще не кончился. Вот и закатывают они друг перед другом глаза по поводу преимуществ командного спорта перед индивидуальным – и наоборот. «А слаженность, Дима, а умение подставить плечо, а взаимовыручка?» против «А ощущение свободы, Саша, а умение надеяться только на себя, а один на один со стихией?». С ума сойти можно.

Кстати, странно, что Олю не слышно, раз сегодня, в основном, ребята говорят.

Да нет, пожалуй, не странно. Что-то все девчонки сегодня вокруг Гали собрались, шушукаются. А, понятно. Блудная овца от стада отбилась – самое время кости ей перемыть. Галя у нас – всегда в центре событий, она все с сердцем делает…

Стоп-стоп-стоп. Чего это я на Галю-то окрысилась? Ну, это уже вообще! Если мне эту неделю проще в роботах пережить, так остальные должны за мной в очередь становиться? А если нет – так что, звери они бездушные, и злобные притом? Хватит. Обеденный перерыв заканчивается – так что пора мне носом в компьютер, и нечего анализом человечества заниматься через объектив, сажей закопченный.

Два дня я задерживалась на работе – было что делать, да и с коллегами вместе уходить мне не хотелось. Не дай Бог, расспрашивать начнут, что случилось – роботам ведь жаловаться не положено. А в люди мне пока еще рано возвращаться, сорваться могу, закричать, в истерике забиться. Представишь себе такое со стороны – самой противно.

Так что возвращалась я с работы поздно – и очень хорошо. В транспорте я была стандартной единицей пассажиропотока, ради которой этот самый транспорт и существует. Поэтому вечер дома оказывался очень коротким, ни рассиживаться, ни засиживаться смысла не было. Переоделась, разогрела ужин, поела, приготовилась ко сну – и все. Даже читать перед сном не хотелось; так, для порядка, пару строчек пробежала глазами, а то без книги как-то и спать ложиться непривычно. Но из строчек тех в памяти ни слова не осталось… Ладно, потом перечитаю. Заданная программа выполнена – отключите кнопку «Пуск».

*****

В четверг я ушла с работы после обеда – в аэропорт, Франсуа встречать. И поймала себя на том, что, сидя в такси, мысленно говорю сама с собой – по-французски. Отлично, голова сама собой перестроилась.

Таксист мне попался словоохотливый: и о погоде, и о политике, и о трудностях экономических поговорил, ничего не забыл, благо дорога в аэропорт не близкая. И о дорогах, конечно, о дорогах. Пару лет назад случилось ему в Германии побывать – друга, что ли, навещал – так тех впечатлений ему, наверно, до конца жизни хватит. Мне и говорить ничего не нужно было, только кивать и охать-ахать в нужных местах – он сам и вопросы задавал, и на них же и отвечал за меня. Сначала я думала переждать этот водопад словесный, ведь устанет же он болтать минут через пять-десять, замолчит, радио включит, чтобы тишина в машине камнем над головой не повисла, но к удивлению своему заметила, что слушаю его внимательно и головой киваю уже не просто из приличия, а очень даже соглашаясь. А потом и сама реплики вставлять начала, спорить. С чего это я опять очеловечилась, перед встречей-то с Франсуа?

Где-то я читала, что когда человека ждет впереди что-то неприятное, ему начинает казаться, что время идет быстрее. Словно меч ему на голову опускается, и – согласно законам земного тяготения – с каждой минутой все быстрее. У меня же почему-то все наоборот: ожидание смерти хуже самой смерти. Живу я это время перед неприятным событием словно в преддверии урагана: все вокруг темнеет, небо свинцовое уже не на голову, уже на плечи давит, дышать нечем, и мелькает время от времени мысль: «Да хоть бы он уже разразился, что ли!». А когда взорвалась-таки стихия громом и молниями, вроде полегче становится: закружилось все вокруг, завертелось, воздух электричеством потрескивает, и нужно всего лишь не поддаться, выстоять; ведь началось же уже, значит, скоро и закончится.

А ведь действительно потеплело. И не просто на пару дней холод отпустил, чтобы ввести в заблуждение наивное человечество, а похоже, что весна решила-таки, что пришло ее время. Солнце вон во всю светит, не греет еще, конечно, по-настоящему, но все равно веселее как-то на душе. Небо – синее-синее, не голубое, как принято считать, глядя на него, вдохнуть поглубже хочется. Воробьи расчирикались, носятся туда-сюда в воздухе, даже за шумом машины и болтовней таксиста их слышно.

Я чуть приоткрыла окно и подставила лицо ворвавшемуся в машину ветру. Дорога в аэропорт – прямая, как стрела; по обе стороны от нее – лес почти нетронутый, и запах… По-настоящему весна приходит только с этим запахом. Разошлись тучи, вышло солнце, птицы неразумные раскричались – это все ничего еще не значит. Но однажды выходишь из дому, вдыхаешь полной грудью, и носом – носом ощущаешь: пришла весна. Хорошо-то как!

Нравится мне эта дорога. Ни пробок тебе, ни светофоров – летишь вперед, и ветер в лицо. Жаль, что так быстро доехали. Мне даже выходить не хотелось, и машина словно почувствовала мое настроение – дверь что-то заело, никак она не захлопывалась. Пришлось таксисту перегнуться через сидение и на себя ее дернуть.

В аэропорту, как и следовало ожидать, выяснилось, что рейс Франсуа задерживается. Всего на двадцать минут, правда – самое время кофейку попить. Я устроилась в кафе за столиком, стоящим прямо у стеклянной стены, и принялась рассматривать снующих туда-сюда пассажиров.

С ума можно сойти, сколько народа куда-то летит (или откуда-то прилетает). Все куда-то едут. И ладно бы по делам – так ведь нет: командировочных среди пассажиров сразу видно – по лицам сосредоточенным и по количеству багажа. У большинства же на лицах написано предвкушение: в отпуск отправляются, в турпоездку, родных или друзей навестить. Везет людям. А я? Куда мне ехать-то, а главное – с кем? Чтобы с подружками старыми отпуск у нас совпал – чудо из чудес, раз в пять лет такое бывает; с коллегами – и так каждый день видимся; одной отдыхать ехать – как-то не хочется. Вот и остается один вариант: недельку у родителей на даче (больше я не выдерживаю), а потом бегом назад, домой. Только и удовольствия, что отоспаться можно и бежать никуда не надо.

О, рейс объявили. Ну, все – собраться и лицо приветливое нацепить. Работа есть работа.

Ага, вот и он – гость наш дорогой, заморский. И что интересно: он ведь тоже вроде командировочного, а чемодан у него не намного больше «дипломата», только на колесиках (я к родителям на дачу с большим еду), а уж улыбается … словно ни забот у него в жизни нет, ни печалей. С другой стороны, стоит ему принять ненадолго серьезный вид, как сразу же в глаза бросается самая выдающаяся часть его лица – нос. В прямом смысле, самая выдающаяся: нос у него – не просто знаменитый, галльский нос крючком; это – просто пеликаний клюв какой-то. Добавьте к нему весьма средний рост, темные волосы кудряшками, щеки чуть впалые – и гражданство видно сразу, даже паспорт спрашивать не нужно. А уж когда улыбаться и говорить начнет – просто charmant, черт бы его побрал!

– Здравствуйте, Танья.

В этих двух словах заключена наша с ним – на сегодняшний день – ничья в общении. На следующий же день после нашей первой встречи – и в конце той первой и последней экскурсии, в которую я повела его по городу (о, это совершенно отдельная история!) – он абсолютно непринужденно, где-то в середине обычной фразы, перешел на «ты». Я оторопела. Знала, конечно, что французы – равно, как и итальянцы – предпочитают именно такой стиль общения; но ведь не я к нему в страну приехала, а совсем наоборот. Пришлось объяснять ему, что у нас принято в делах обращаться друг к другу на «Вы», а «тыканье» считается признаком фамильярности, допустимой лишь в кругу семьи и друзей. Он попытался было отшутиться: будем, мол, на «Вы» по-русски разговаривать, а переходя на французский, перейдем заодно и на «ты». Но я стала насмерть.

Но в отношении своего имени переупрямить его мне не удалось. Меня, кстати, почти все полным именем называют, и откуда он только про Таню узнал? И все мои намеки, что так называть меня позволено только моим родителям, прошли мимо цели; он лишь очаровательно улыбался и говорил, что имя Татьяна произносить ему трудно, и он не хочет обижать меня неправильным произношением. Меня он, впрочем, тоже настойчиво попросил называть его по имени, без всяких там «месье» и «Дювер». На том мы и остановились: Франсуа и Таня – но на «Вы».

– Здравствуйте, Франсуа. Как прошел полет?

– Великолепно. Я очень рад снова видеть Вас.

– Я тоже. – Ха! Ладно, мы тоже вежливые.

– Вы, как всегда, – очаровательны.

– Благодарю Вас. – Ну и как мне совместить на лице надменно вскинутую бровь и вежливую приветливость? Ладно, нужно побыстрее к делам переходить. – Франсуа, сейчас я отвезу Вас в гостиницу, к сожалению, Ваш обычный номер сейчас занят, но мы зарезервировали Вам точно такой же, но двумя этажами ниже. Затем, я думаю, Вы захотите отдохнуть сегодня вечером, а завтра Александр будет ждать Вас к десяти часам утра.

– Танья, для вас я привез много интересных предложений. Может быть, будет лучше, если мы встретимся с Александром сегодня, а потом я оттуда поеду в гостиницу? И завтра мы продолжим говорить более детально.

– Возможно, Вы правы, но жаль, что Вы не обсудили такой вариант с Александром заранее. Насколько мне известно, он хотел бы не прерывать переговоры по Вашей новой коллекции, поэтому намерен посвятить ей весь завтрашний день – от ознакомления с ней до детального обсуждения. – Вот тебе – и нечего диктовать нам свои условия.

– Хорошо, это мне кажется разумным. Надеюсь, Вы будете присутствовать при нашем разговоре? Мне очень понадобится Ваша помощь: в этой коллекции столько новых идей, что мне, вероятно, не хватит моих русских слов.

– Разумеется, я буду присутствовать при вашей встрече. – А куда же я денусь? Работа есть работа, и мне порой клиенты еще похуже этого Франсуа попадаются, но во внерабочее время – увольте. Пусть свое обаяние на ком-нибудь другом оттачивает.

– Тогда поехали. Я буду иметь терпение, хотя у меня нет никакого сомнения, что эта коллекция вас всех очарует. И затем, мне принесет удовольствие провести в Вашем обществе даже полчаса в такси.

Ну и что мне на это отвечать? Благодарить и глазами хлопать, зардевшись от смущения? Глупо. Или небрежно кивнуть, сделав вид, что для нас это – дело обычное, мы и не такие комплименты слышали? Нахально как-то.

Я коротко улыбнулась уголками губ и направилась к выходу.

Выйдя из здания аэропорта, мы пошли к стоянке такси и заняли очередь. Как обычно на людях, Франсуа перешел на французский; может, акцента своего стесняется, а может, знает, паршивец, что его вокруг мало кто поймет – значит, можно говорить все, что ему заблагорассудится.

– Какая замечательная сегодня погода, не так ли? Я полагаю, что это время у вас – самое лучшее: не слишком жарко, но и не слишком холодно.

А, похоже, не одна я вспомнила про ту первую и единственную экскурсию. Как же я к ней готовилась! Меня трудно назвать знатоком истории родного города, но главные места интереса для туристов я, конечно, знаю. Но не могла же я просто тащить его от места к месту, тыкая пальцем: Вот это – собор …надцатого века; вот это – памятник некой исторической личности (о которой он, возможно, и не слышал); вот это – парк, по площади равный двум с половиной Ватиканам. Я обзвонила всех знакомых, насобирала с миру по нитке кучу исторической литературы, изучила ее (в прямом смысле слова наизусть), подготовила речь по каждому объекту минут на двадцать… И что? И абсолютно ничего мне не понадобилось. Одно хорошо: хоть сама много интересного узнала.

Достопримечательности все наши, конечно, в центре расположены; поэтому мысль добираться от одной к другой на транспорте казалась мне просто глупой: куда лучше пройтись по старинным улочкам, во дворики живописные заглянуть, атмосферой необычной проникнуться…. Справедливости ради нужно сказать, что приехал к нам Франсуа – в тот первый раз – в конце ноября, да и зима в тот год выдалась ранней. Ну и кто ему виноват: знал же, что не в Африку едет, мог бы и одеться по сезону. Он же приехал в курточке, в которой зимой, наверное, в Ницце ходят, с пресловутым шарфом, конечно, но капюшона там и в проекте не было. Я еще удивилась: вот ведь закаленный какой. В такси из гостиницы в офис и назад – еще ничего, но на экскурсию… В тот день он, пожалуй, прочувствовал, откуда у определенной части человечества родилась идея носить шапку – и не их беретики кокетливые, а настоящую зимнюю шапку-ушанку. После первого же шедевра зодческого искусства, возле которого я вдохновенно заливалась соловьем положенные двадцать минут, а он, нахохлившись, переминался с ноги на ногу, он задал мне вопрос о полном маршруте. Я показала ему этот маршрут на карте и сказала, что до следующего пункта – рукой подать, не более получаса ходьбы. Нужно отдать ему должное, он даже в лице не переменился, просто предложил зайти в кафе и выпить кофе.

Вот так и продолжилась наша экскурсия: из кафе – в кафе, короткими перебежками. Все мои честно подготовленные речи, живописующие судьбоносные моменты и курьезы нашей истории мало его интересовали; он вежливо выслушивал меня, округлял глаза в особо впечатляющих местах, но сам больше расспрашивал меня о нашей современной жизни – моей, в частности. И к концу того дня я начала напрягаться.

– Да, Франсуа, Вы правы, погода сегодня просто замечательная.

Подошла наша очередь. Франсуа замолчал, научился, слава Богу, рот на замке держать, пока я таксисту адрес называю и стоимость поездки обсуждаю. Раньше стоило таксисту его мурлыканье услышать – у него сразу глаза загорались, и цена подскакивала процентов на двадцать в лучшем случае. На представительские расходы нам, конечно, ничего не жалко, но они ведь направлены на то, чтобы иностранных партнеров впечатлять, а не родного брата-таксиста подкармливать.