Полная версия

Каспийский наблюдатель. Православлев Павел Александрович

Буроугольные третичные пески, смятые в складку ледником у Добжина

Конечно-моренная холмистая гряда у дер. Старая Лупянка

Геологические поездки были, как правило, дорогостоящими, и поиск финансирования отнимал у Православлева немало усилий. Варшавское общество естествоиспытателей не могло предоставить средства всем желающим. Денег, которые были выделены для исследований в северной Польше, коллективу из трех человек катастрофически не хватало. Пришлось сократить запланированный объем работ. Часть расходов взял на себя геологический кабинет Варшавского политехнического института, где в то время работал деканом горного отделения В. П. Амалицкий.179

Опубликованный под названием «К изучению ледниковых образований северной части Царства Польского»180 материал стал основной работой, доказывающей, что на той территории присутствуют следы лишь двух оледенений. Позднее появились многочисленные работы польских геологов, которые присоединились к мнению П. А. Православлева и определили возраст оледенений как рисский и вюрмский.181

Несмотря на свою занятость исследованиями в Польше, в 1904 г. Павел Александрович ездил ненадолго в Астрахань, и оттуда в при-Ергенинскую степь. Вместе с хранителем Астраханского Петровского музея проследовал от Астрахани до с. Тундутова и собрал коллекцию образцов пород волжских обнажений для музея.182 Дальше П. А. Православлев повернул на с. Аксай. Он хотел проследить характер геологических образований вдоль полосы так называемых Сарпинских озер. Длинная ложбина, протянувшаяся от р. Сарпы вплоть до берегов Каспия, рельефно выделялась на гипсометрических картах того времени.183

«За особые труды» в ноябре 1904 г. П. А. Православлеву были выданы 300 руб. (в дополнение к зарплате 400 руб.) из специальных средств университета.184

За закрытыми дверьми

После Петербургского «кровавого воскресенья» в Варшаве начались беспорядки и многочисленные стачки. Помимо решения аграрного вопроса, улучшения материального положения пролетариата и предоставления крестьянам и рабочим политических прав, в Польше остро стоял национальный вопрос – студенты и школьники старших классов требовали преподавания на польском языке.

Сразу после начала беспорядков в январе 1905 г. на экстренном заседании Совета решили направить запрос в Министерство народного просвещения с просьбой рассмотреть ситуацию. Министерство, в свою очередь, распорядилось университет закрыть, а всех студентов считать отчисленными.185 Занятия, в том числе семинары в палеонтологическом кабинете, были отменены. Находиться на улицах русским было небезопасно.

Павел Александрович, как и другие лаборанты, решил воспользоваться ситуацией и просил командировать его за границу.186 При помощи Амалицкого получил пособие в размере 125 руб.187 За лето П. Православлев успел и поработать, и посмотреть Германию с Австрией. В Берлине его встретил Евгений Спекторский, который водил его по городу. Спекторский хорошо запомнил эпизод с походом в универсальный магазин Вертгейма:188

«У него [Православлева] глаза разбежались на все стороны, и он начал покупать все без разбора. Пришлось остановить его, напомнивши, что в магазине имеется товар на десятки миллионов марок.»

Вместе со Спекторским Павел Александрович был в Северном Тироле, в горной деревне Умхаузен. Там они провели неделю и после не доведенного до конца восхождения на гору Фундусфейлер расстались.

П. А. Православлев в Альпах

Православлев отправился в Вену для работы в музее естествознания.189 В Вене он смог завести полезные знакомства и наладить контакты – в последующие годы посылал копии своих работ в библиотеку геолого-палеонтологического отдела.190

В сентябре руководство университета надеялось, что беспорядки скоро закончатся, и все вернется на свои места. Но ситуация ухудшалась. 11 (24) октября 1905 г. на В. П. Амалицкого было совершено нападение.191

«Когда профессор около 10 часов утра шёл из дома в политехнический институт, на улице Шопена против Швейцарской Долины он неожиданно почувствовал удар палкою по голове и тотчас же был окружён 5—6 молодыми людьми, которые стали бить профессора палками, сбили его с ног и затем отошли в сторону, но когда В. П. Амалицкий встал, двое из них вернулись, нанесли ещё несколько ударов палками по голове, и затем все нападавшие скрылись. Эту сцену наблюдали некоторые зрители из подворотен и из окон домов, но никто из них не оказал пострадавшему никакой помощи. Шляпа профессора исчезла, очевидно, унесённая злоумышленниками. Профессор сам доехал на извозчике домой весь окровавленный. Как оказалось по исследовании, В. П. Амалицкому нанесена серьёзная рана на голове, проникающая до кости, и такая же рана на пальцах левой руки; кроме того, наблюдается большой кровоподтёк на правой руке. Помощь пострадавшему оказана проф. М. М. Кузнецовым. Профессор Амалицкий нервно потрясён и ему предписан полный покой.»

Нападение, скорее всего, не случайно: Амалицкий яро поддерживал преподавание на русском, а это было красной тряпкой для недовольных польских студентов. Некоторые шутили, что польские националисты, по совету писателя Сенкевича, решили избивать профессоров в алфавитном порядке.192

Павел Александрович продолжал заниматься в палеонтологическом кабинете, изучая ледниковые образования Царства Польского и ископаемую фауну нижневолжских каспийских отложений. Кроме того, он руководил работой своих студентов Ватича и Бельского, получивших специальное разрешение на продолжение занятий; они разбирали и систематизировали коллекции образцов ледниковых образований Плоцкой и Ломжинской губерний и штудировали специальную литературу.193

Обстановка в Польше не улучшалась, и Павел Православлев решил воспользоваться шансом.

Два года в Европе

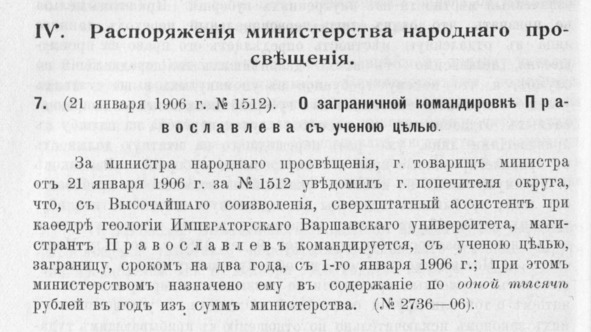

В этот раз Павел Александрович просил отправить его за границу на два года. Распоряжением Министерства народного просвещения от 21 января (3 февраля) 1906 г. «с Высочайшего соизволения» магистрант Православлев был командирован с научной целью за границу с 1 (15) января 1906 г. При этом министр назначил ему содержание в размере 1 000 руб. в год.194 Организация поездки заняла какое-то время, выехал он из Варшавы только в марте месяце.195

Распоряжение Министерства народного просвещения от 21 января 1906 г.

К сожалению, сведения о его приключениях сохранились скудные.

Во вступительном слове к своей магистерской диссертации П. А. Православлев делает замечание о том, что:196

«предлагаемые „Материалы“ были начаты печатанием еще в 1905 г. События этого года повели к временной приостановке Варшавского Университета, и автор получил научную командировку за границу на два года. С этого момента печатание „Материалов“ по необходимости замедлилось: корректуры высылались по меняющимся адресам, изготовление нужных рисунков вызывало длительную переписку и пр. Лишь по возвращении из заграницы, автору удалось несколько ускорить печатание книги.»

В автобиографии в 1937 г. Павел Александрович кратко указал, что:197

«в 1906—1908 гг. находился в научной заграничной командировке и занимался при геологических учреждениях в Германии, Австрии, Швейцарии и Франции.»

В личном листке по учету кадров, датированном октябрем 1939 г., информации ненамного больше:198

I.1906 – IX.1908 – Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Франция – Ознакомл [ение] с препод [аванием] геол [огических] дисц [ицплин] в ВУЗ [ах] Зап. Европы, научн [ая] раб [ота] в загр [аничных] Геол [огических] Упр [авлениях], научн [ая] раб [ота] в Геол [огических] музеях»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Четвертичные отложения – это накопления разнообразных горных пород за последний период геологической истории Земли, покрывающих сплошным плащом всю ее поверхность с различной мощностью – от миллиметра в скалистых горах до нескольких километров в прогибах земной коры.

2

Подробнее о жизни Александра Павловича Православлева – см. раздел «Генеалогическое древо».

3

П. А. Православлев дату рождения указывал как 4 (17) октября 1873 г.

4

Православлев П. А. К вопросу о характере арало-каспийских образований Низового Поволжья // Труды Общества естествоиспытателей при Императорском Варшавском университете. Отделение биологии: Год XI (1900). Варшава, 1901.

5

Гавриил Яковлевич и Надежда Александровна Крастелевские, Виктор Петрович и Анна Александровна Ставровы, Александр Тимофеевич и Александра Александровна Хмелевы – подробнее о них см. в разделе «Родословное древо».

6

Православлев П. А. К геологии окрестностей Баскунчакского озера. Варшава: тип. Варшав. учеб. округа, 1903. С. 148.

7

«Він любив Вас, люди!». Доля лікаря Казимира Дубровського: Нарис, спогади, документи, творчість / Упорядник О. Іщук. Сарни, 2015.

8

Православлев П. А. К познанию геологического строения окрестностей Елтонского озера // Варшавские университетские известия. 1902. №1. С. 72.

9

Глазовская М. А. События моей жизни на фоне войн и революций ХХ века. М.: АПР, 2013. С. 43.

10

Первоначальными молитвами считались: Во имя Отца и Сына и Св. Духа; Господи Иисусе Христе; Слава Тебе, Боже наш; Царю Небесный; Святый Боже; Слава Отцу и Сыну и Св. Духу; Пресвятая Троице; Отче наш; Богородице, Дево, радуйся. См.: О приеме детей в Астраханское духовное училище в начале 1882—83 учебного года // Астраханские епархиальные ведомости. 1882. №13. С. 206—207.

11

Астраханские епархиальные ведомости. 1883. №12. С. 213.

12

Астраханские епархиальные ведомости. 1884. №12. С. 201; 1885. №12. С. 210; 1886. №13. С. 459; 1887. №13. С. 503.

13

Надзирателями становились, например, выпускники семинарии до назначения на службу. Так, Василий Юштин в 1883 г. окончил астраханскую семинарию и работал надзирателем до своего рукоположения в священника Николаевской церкви с. Ветлянинское в августе 1886 г. – см. Православное духовенство. URL: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/14730/ (дата обращения: 12 августа 2023)

14

Преподаватель Астраханской духовной семинарии, мастер богословия, ст. сов. Николай Филиппович Леонтьев (Некролог) // Астраханские епархиальные ведомости. 1914. №4. С. 110—121.

15

Подкопаева Е. П. Петровское общество исследователей Астраханского края // Астраханский музей-заповедник. URL: https://astmuseum.ru/ru/interest/petrovskoe-obshchestvo-issledovateley-astrakhanskogo-kraya6yMn/ (дата обращения: 12 августа 2023)

16

Православлев П. А. К познанию геологического строения окрестностей Елтонского озера // Варшавские университетские известия. 1902. №1. С. 72.

17

Петровское Общество исследователей Астраханского края. Отчет Петровского Общества исследователей Астраханского края за 1903 год. Астрахань, 1909. С. 19.

18

Во время экскурсии хранителем была собрана геологическая коллекция некоторых волжских обнажений, окрестностей с. Тундутова и Ергенинских пород. В эту же экскурсию были собраны гнезда чима (кара-курта) с яйцевыми коконами и самкой, предметы калмыцкого быта. См.: Отчет Астраханского Петровского музея за 1904 год // Ежегодник Астраханского Петровского музея. Отчеты за 1891—1900 и 1901—1905 гг. Астрахань, 1908.

19

Саввинский Иван Иосифович // Православное духовенство. URL: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/15187/ (дата обращения: 12 августа 2023)

20

Протоиерей Николай Иванович Успенский. Некролог / Священник Иоанн Орлов // Астраханские епархиальные ведомости. 1893. №24. С. 731—732.

21

Уставы православных духовных семинарий и училищ, высочайше утвержденные 22 августа 1884 года, с относящимися к ним постановлениями святейшего Синода. СПб.: Синод. тип., 1888.

22

Астраханские епархиальные ведомости. 1887. №13. С. 503

23

Астраханские епархиальные ведомости. 1887. №17. С. 680

24

Фигуровский Н. А. Я помню… (Автобиографические записки и воспоминания). М., 2009. С. 26.

25

Глазков А. П. Астраханская семинария как источник просвещения в Астрахани (к вопросу о становлении богословского образования в регионе) // Астраханские Петровские чтения: Материалы IV Международной научной конференции, Астрахань, 19 декабря 2019 года. Астрахань, 2020. С. 148—151.

26

Уставы православных духовных семинарий и училищ, высочайше утвержденные 22 августа 1884 года, с относящимися к ним постановлениями святейшего Синода. СПб.: Синод. тип., 1888.

27

Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX-начале XX вв. М.: Новый хронограф, 2002.

28

Путь моей жизни – митрополит Евлогий (Геогиевский). М.: Худ. литература, 2022. С. 13.

29

Митрополит Евлогий учился в Тульской семинарии с 1882 по 1888 г. См.: Путь моей жизни – митрополит Евлогий (Геогиевский). М.: Худ. литература, 2022. С. 13.

30

Инструкция для воспитанников астраханской семинарии // Астраханские епархиальные ведомости. 1887. №22. С. 858—871.

31

Летницкий И. Несколько слов о бывшем ректоре Астраханской духовной семинарии протоиерее Капитоне Васильевиче Ястребове // Астраханские епархиальные ведомости. 1907. №9. С. 421—423.

32

Здесь и далее информация о составе классов и успеваемости студентов из разрядных списков воспитанников Астраханской духовной семинарии, опубликованным в АЕВ: 1888. №13. С. 579—580; 1889. №13. С. 563; 1890. №13—14. С. 423—424; 1891. №13. С. 184; 1892. №13—14. С. 184—185; 1893. №12. С. 97—98.

33

Астраханские епархиальные ведомости, 1909 №6. С.211—212.

34

Циркулярные указы Святейшего Правительствующего Синода. 1867—1900 гг. / Сост. А. Завьялов. СПб., 1901. С. 13.

35

Манчестер Л. Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление современного самосознания в России. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 257—258.

36

Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше. М.: Индрик, 1999. С. 196.

37

Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше. М.: Индрик, 1999. С. 194—196.

38

Тур К. Н. Студенческие годы (Воспоминания о Варшавском университете) // Русская старина. 1912. Сентябрь. С. 407.

39

Варшавские университетские известия. 1895. VI. С. 7.

40

Головнин П. А. Бароны фон Штейнгель в Истории России. // Немцы в Санкт-Петербурге. Биографический аспект. XVII – XX. Вып. 8. С. 309.

41

Государственный архив в Варшаве. Ф. 214. Д. 156. Л. 26—28.

42

Варшавские университетские известия. 1895. VI. С. 7.

43

Варшавские университетские известия. 1894. VIII.

44

Зилов Петр Алексеевич // Физика.ру. URL: http://www.phyzika.ru/Zilov-Petr-Alekseevich.html (дата обращения: 12 августа 2023)

45

Петрография – наука геологического цикла, в задачу которой входит всестороннее изучение горных пород: закономерности минерального состава и строения, формы залегания, геологическое и географическое распространение.

46

Насонов Николай Викторович // Биографика СПбГУ. URL: https://bioslovhist.spbu.ru/person/694-nasonov-nikolay-viktorovich.html (дата обращения: 12 августа 2023)

47

К 95-летнему юбилею основания СамГТУ // Инженер. №11 (3008). 29 июня 2009. С. 2.

48

Гартвиг Б. В., Карев Д. А. П.И. Митрофанов и его вклад в развитие (становление) высшего образования // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2018. №4 (48).

49

Варшавские университетские известия. 1895. VI. С. 11.

50

Государственный архив в Варшаве. Ф. 214. Д. 156. Л. 26—28.

51

Варшавские университетские известия. 1896. VI. С. 33.

52

Варшавские университетские известия. 1896. VI. С. 34.

53

Варшавские университетские известия. 1896. VI. С. 38.

54

Варшавские университетские известия. 1896. VI. С. 37.

55

Православлев П. А. К вопросу о характере арало-каспийских образований Низового Поволжья // Труды Общества естествоиспытателей при Императорском Варшавском университете. Отделение биологии: Год XI (1900). Варшава, 1901. С. 15.

56

Православлев П. А. Геологические наблюдения по правому берегу реки Волги, между Камышином и Каменным Яром: Краткая заметка // Труды Общества естествоиспытателей при Императорском Варшавском университете. Отделение биологии: Год XI (1900). Варшава, 1901. С. 15.

57

Варшавские университетские известия. 1896. III. С. 2.

58

Вульф Георгий Викторович // Биографика СПбГУ. URL: https://bioslovhist.spbu.ru/person/2501-vulf-georgij-viktorovic.html (дата обращения: 2 сентября 2023)

59

Резников А. П. Геология в Варшавском университете (1869—1915 гг.) // Очерки по истории геологических знаний. Вып. 4. М., 1955. С. 200.

60

Варшавские университетские известия. 1896. VI. С. 39.

61

Варшавские университетские известия. 1896. VI. С. 11.

62

Варшавские университетские известия. 1897. IV. С. 33.

63

Варшавские университетские известия. 1896. VI.

64

После смерти А. П. Амалицкой, В. И. Вернадский написал Православлеву, чтобы спросить подробности о родственниках Анны Петровны. В своем ответном письме он приводит интересные подробности, которые говорят об их дружеских отношениях: «…я знал только, что во время ее жизни в Варшаве, в Петербурге проживала мать Анны Петровны – к ней Владимир Прохорович относился с большим уважением. Помню, что Анна Петровна как-то упоминала, что у нее есть брат. ген. Курдюмов… По интересующему Вас вопросу я обратился к А. А. Еленкину (ст. ботаник Ботанического сада), – племяннику Владимира Прохоровича. …”. АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1319. Л. 2.

65

Данилова Л. Н. Река прозрачного времени: дилогия. Вологда: Древности Севера, 2021.

66

Православлев П. А. Памяти А. П. Амалицкой // Природа. 1940. №2.

67

Спекторский Е. А. Воспоминания / Новейшая российская история: исследования и документы. Т. 13. Рязань, 2020. С. 91

68

Варшавские университетские известия. 1897. VI. С. 41.

69

Варшавские университетские известия. 1897. VI. С. 11.

70

Так раньше называли орогенические процессы (процессы образования горных хребтов).

71

Варшавские университетские известия. 1897. VI. С. 39.

72

Геологическая экскурсия // Варшавский дневник. 1898. №170. 25 июня (7 июля).

73

Варшавские университетские известия. 1898. VI. С. 37.

74

Протокол №3 от 18 (30) марта 1898 г. // Протоколы заседаний и труды Общества Естествоиспытателей при Императорском Варшавском университете. Отделение Биологии: Год XIX (1898). Варшава, 1898.

75

Православлев П. А. Геологические наблюдения в Царевском уезде Астраханской губернии: Предварительный отчет // Труды Общества естествоиспытателей при Императорском Варшавском университете. Отделение биологии: Год IX (1898). Варшава, 1898.

76

Правила, требования и программы испытаний в комиссии физико-математической: по отделению естественных наук. Казань: Типо-литогр. Императорского ун-та, 1898.

77

Государственный архив в Варшаве. Ф. 214. Д. 159. Л. 49.

78

Пункт 18, Протокол №6 Совета Варшавского Императорского университета от 4 июня 1898 г. // Государственный архив в Варшаве. Ф. 214. Д. 17. Л. 463.

79

Астраханские епархиальные ведомости. 1898. №5. С. 176.

80

Государственный архив в Варшаве. Ф. 214. Д. 115. Л. 188.

81

Протокол №5 от 7 (19) октября 1898 г. //

82

Устав Общества естествоиспытателей при Императорском Варшавском университете. 1889.

83

Протокол №3 от 18 (30) марта 1898 г. // Протоколы заседаний и труды Общества Естествоиспытателей при Императорском Варшавском университете. Отделение Биологии: Год XIX (1898). Варшава, 1898.

84

Впервые в качестве члена общества его имя появляется в протоколе от 20 ноября (1 декабря) 1899 г.

85

Протокол №8 от 29 октября 1898 // Государственный архив в Варшаве. Ф. 214. Д. 17. Л. 576—577.

86

Государственный архив в Варшаве. Ф. 214. Д. 17. Л. 653—653.

87

Государственный архив в Варшаве. Ф. 214. Д. 18. Л. 222—223.

88

Варшавские университетские известия. 1901. №2. С. 17.

89

Спекторский Е. А. Воспоминания / Новейшая российская история: исследования и документы. Т. 13. Рязань, 2020. С. 95.

90

Распоряжение Министра народного просвещения от 21 мая 1884 г. «Относительно выбора кандидатов, оставляемых при университетах или командируемых за границу для приготовления к профессорскому званию» // Циркуляр по Варшавскому учебному округу. 1884. №6. С. 175.

91

Спекторский Е. А. Воспоминания / Новейшая российская история: исследования и документы. Т. 13. Рязань, 2020. С. 95.

92

Спекторский Е. А. Воспоминания / Новейшая российская история: исследования и документы. Т. 13. Рязань, 2020. С. 93.

93

Протокол №3 от 24 февраля 1899 г. // Государственный архив в Варшаве. Ф. 214. Д. 18. Л. 576—577.

94

Протокол №5 от 29 марта 1899 г. // Государственный архив в Варшаве. Ф. 214. Д. 18. Л. 222—223.

95

Варшавские университетские известия. 1901. III. С. 19.