Полная версия

Каспийский наблюдатель. Православлев Павел Александрович

Павел Александрович объехал озеро Эльтон, площадь которого более 150 кв. км. Осмотрел и подробно описал почти все открывающиеся в озеро овраги и балки, а также некоторые из доступных наблюдению худуков (степных колодцев). Прошло 20 лет с момента прекращения добычи соли на озере, и Православлев отметил полную разруху:122

«В настоящее время Эльтон, – этот некогда центр кипучей, своеобразной промышленной жизни, – представляет унылый пустырь и лишь анфилады заброшенных и покривившихся казенных построек – амбаров, весовых, приемочных, цейхаузов и пр. – да ряды полузатянувшихся канав и забоев по западному берегу озера напоминают о его богатом прошлом.»

В октябре он сделал устный доклад, в котором рассказал о происхождении и возрасте соляной залежи.123

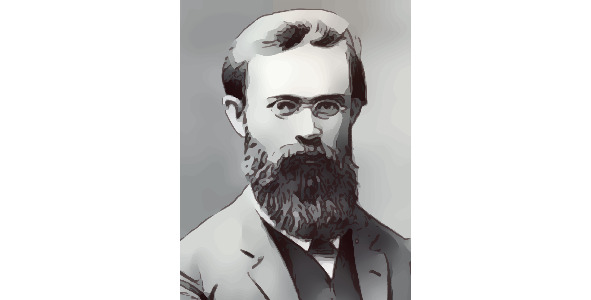

Три месяца Православлев трудился над своей первой монографией «К познанию геологического строения окрестностей Эльтонского озера»124. Заканчивал он ее уже на Съезде естествоиспытателей, где показал профессору Николаю Ивановичу Андрусову некоторые собранные раковины. В монографии выразил Андрусову особую благодарность.125

АНДРУСОВ Николай Иванович (1861—1924) – русский геолог, стратиграф, минералог, палеонтолог. Магистр (1890) и доктор наук (1897), академик Санкт-Петербургской академии наук (1914). Окончил Новороссийский университет (1884). Приват-доцент Санкт-Петербургского (1894—1896) и Новороссийского (1896) университетов. Профессор минералогии Юрьевского университета (1896—1904), Киевского университета (1904—1912), Высших женских курсов в Петербурге (1912—1914), Таврического университета (1918—1920). Сотрудник Геологического комитета (1912—1914). Эмигрировал из России (1919). Изучал южнорусские третичные отложения, занимался стратиграфией и палеонтологией Понто-Каспийского бассейна.

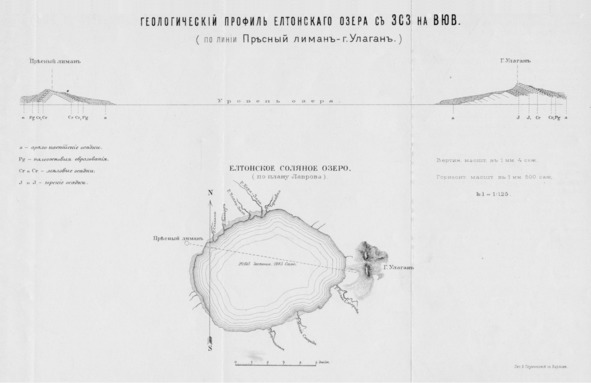

Варшавский университет взял на себя расходы по опубликованию труда об Эльтоне, в том числе изготовлению карты и рисунков, а также выдал автору 200 экземпляров.126 П. А. Православлев описал обнажения, определил фауну и составил первую схематическую карту и геологический разрез района. И хотя этот 72-страничный труд сделал значительный вклад в понимание геологического строения приэльтонья и не потерял актуальность и сегодня, для магистерской диссертации этого было недостаточно.

Геологический профиль озера Эльтон

Параллельно П. А. Православлев разбирал свои материалы с озера Баскунчак. В конце года он сделал еще один доклад на заседании Отделения биологии – «К тектонике окрестностей Баскунчакского озера», вызвавший бурную дискуссию.127

XI Съезд русских естествоиспытателей

С 11 (24) декабря 1901 г. по 7 (20) января 1902 г. Павла Александровича командировали на XI Съезд русских естествоиспытателей в составе большой делегации Варшавского университета, в которую вошли как профессора (Амалицкий, Митрофанов, Станкевич, Вульф и др.), так и совсем молодые ученые (Мордвилко, Скринников и пр.)128.

Билет XI Съезда русских естествоиспытателей

XI Съезд в Петербурге, проводившийся с 20 по 30 декабря 1901 г. (2—12 января 1902 г.), собрал более трех тысяч участников.129 На 153 заседаниях было заслушано 567 научных докладов.130

На первом общем заседании В. П. Амалицкого избрали членом распорядительного комитета съезда от секции геологии. 24 декабря (6 января 1902 г.) под его почетным председательством проходило утреннее заседание секции геологии и минералогии, по окончании которой Владимир Прохорович продемонстрировал свои северодвинские находки: отпрепарированные скелеты Inostrancevia двух видов, Scutosaurus и череп дицинодонта Gordonia annae131, которые произвели настоящий фурор. Остатков ископаемых животных в таком объеме и такой сохранности в России больше не находили – все участники съезда стремились посмотреть на скелеты древних чудищ.

По итогам съезда были возбуждены различные ходатайства перед профильными министерствами, в том числе об исследованиях берегов и дна Каспийского и Черного морей132 – забрезжила надежда на дополнительное финансирование будущих экспедиций Православлева.

Сверхштатный лаборант (1902—1909)

В новой должности

В конце января 1902 г. Павел Православлев обратился в Варшавский университет с просьбой назначить его вторым сверхштатным лаборантом при геологическом кабинете. Кабинет возглавляльпрофессор Амалицкий, а первым лаборантом работал Скринников. Павел Александрович просил оформить назначение с 18 февраля (3 марта), то есть с момента официального окончания учебы.133 Однако бюрократические проволочки затянулись, и назначение состоялось только 15 (28) июня.134 С этого момента начинается его карьера на государственной службе.

П. А. Православлеву назначили зарплату 240 рублей135, что значительно ухудшило его материальное положение. Несмотря на все труды по кабинету, платить стали лишь через полгода – с момента официального назначения. В. П. Амалицкий добился выплаты своему ученику годовой зарплаты, предусмотренной бюджетом.136 А с 1903 г. содержание лаборантам увеличили до 400 рублей.137

Невысокое жалование отчасти компенсировалось бесплатной квартирой. О ней вспоминал Евгений Спекторский:138

«Остановился у Православлева, имевшего небольшую казенную квартиру при палеонтологическом кабинете, где он заведовал допотопными чудовищами, найденными Амалицким. Он попросил меня написать по-французски письмо его бывшей парижской учительнице: „chère mademoiselle“139 и т. д. Когда письмо было отправлено, он попросил меня написать по-немецки письмо барышне, с которой он работал в Венском музее: „Sehr Geehrtes gnädiges Fräulein“140. Я исполнил и эту просьбу. Но когда по моем возвращении из Берлина он опять попросил меня написать два таких же письма, я возмутился и поставил ультиматум: или chère mademoiselle, или Sehr Geehrtes gnädiges Fräulein. Кончилось тем, что его переписка с обеими дамами заглохла.»

В новом статусе лаборанта Православлев сопровождал профессора Амалицкого в студенческих экскурсиях за Бельведерскую заставу, в Беляны и во время семидневной поездки в Ченстохово, Домброво, Ойцово, Олькуш и Кельцы.

Все лето Павел Александрович провел в Астраханской губернии – ездил в окрестности озера Баскунчак и в Калмыцкую степь.141 У с. Солодники ему удалось открыть неперемытые апшеронские пески с раковинами Cardium под арало-каспийскими осадками. Он нашел всего две ракушки Cardium edule, которые были настолько выветрены и хрупки, что сломались в дороге, так что не смог их детально изучить.142 Православлев присутствовал при бурении скважины артезианской воды в бывшем имении Ровинского около с. Каменный Яр, где на глубине 151—348 футов были встречены темно-синие глины с раковинами Dreissena rostriformis. Православлев доложил о своих находках на заседании Отделения биологии Варшавского общества естествоиспытателей, подчеркнув, что считает ошибочным мнение профессора Мушкетова о принадлежности этих глин к олигоцену.143

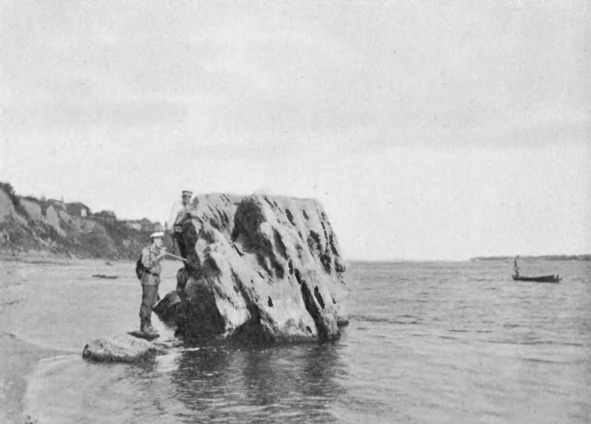

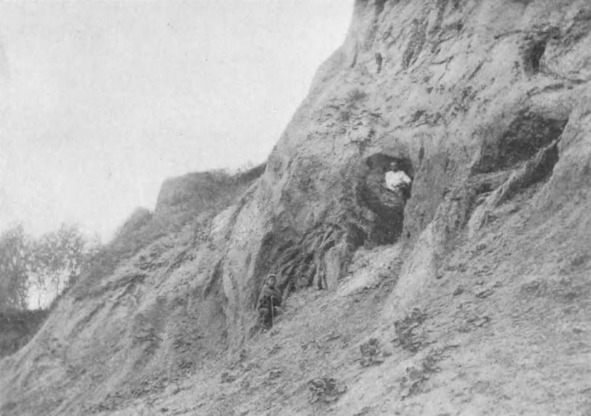

Овраг Тюльку-сай (среди гипсов). Обнажение слоистых гипсов144

На Баскунчаке Павел Александрович встретил профессора Алексея Петровича Павлова со студентами, которые путешествовали на лодке по Волге от Казани до Царицына с заездом на озеро.145 Православлев пообещал встреченным экскурсантам прислать свою работу о Баскунчаке и обещание выполнил. Но так как не знал ни имен, ни адресов этих студентов, пришлось обратиться за помощью к товарищу по переписке А. В. Павлову, работавшему в Московском императорском университете с А. П. Павловым. Александр Владимирович выслал Православлеву имена и адреса студентов,146 одним из которых был будущий академик Андрей Дмитриевич Архангельский.147

ПАВЛОВ Алексей Петрович (1854—1929) – русский и советский ученый-геолог, палеонтолог и стратиграф. Окончил Московский университет (1878). Магистр (1884) и доктор (1886) наук. Профессор Императорского Московского университета (с 1886). Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук (с 1916). Вместе с женой М. В. Павловой организовал Геологический музей Московского университета (1914—1917). Директор Московского геологического института (1924). Председатель Комиссии по изучению четвертичного периода (1927).

Православлеву удавалось совмещать научную и педагогическую деятельность. Помимо преподавания в нескольких Варшавских гимназиях, он значительное время проводил в геологическом кабинете, где руководил практическими занятиями студентов. Павел Александрович сопровождал Амалицкого во время студенческих полевых практик. В одной из таких поездок в Домбровский каменноугольный бассейн студент С. А. Карчевский собрал геологический материал. Подготовленный Карчевским доклад был зачитан Амалицким на заседании Варшавского общества естествоиспытателей. В опубликованной статье студент выразил особую благодарность Павлу Александровичу «за его всегдашнюю готовность оказывать помощь в занятиях»148.

Магистерские экзамены

Остальную часть 1902 года Православлев посвятил сдаче магистерского экзамена по минералогии и геогнозии149. По воспоминаниям современников, сдать эти экзамены было непросто.

Уже будучи профессором и академиком, Александр Александрович Иностранцев вспоминал:150

«Чрез мои руки прошло достаточное количество магистров, и я знаю, что кроме четырехлетнего студенческого курса надо потратить еще время на специальные работы и подготовиться к магистерскому экзамену. Наиболее кратчайший срок для этого – 2—3 года, а затем надо еще приготовить магистерскую диссертацию, на которую опять надо время, и от которой требуются известные самостоятельные исследования и обобщения, и которая защищается публично.»

ИНОСТРАНЦЕВ Александр Александрович (1843—1919) – русский ученый-геолог, петрограф, палеонтолог. Окончил Санкт-Петербургский университет (1867). Магистр (1868) и доктор наук (1873). Хранитель минералогического кабинета (1868), приват-доцент (1869), профессор (1873) в Санкт-Петербургском университете. Член-корреспондент Петербургской Академии наук (с 1901). Президент Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей (с 1900). Воспитал плеяду учеников, был научным руководителем В. П. Амалицкого.

П. А. Православлев активно занимался полевыми исследованиями, готовил доклады и публикации, поэтому с подготовкой к сдаче экзамена затянул.

Николай Иванович Андрусов вспоминал о своих экзаменах в Санкт-Петербургском университете в 1888 г.:151

«Большой тяготой были для меня магистерские экзамены. От геологии я избавился раньше всего, a потом пошла минералогия, физика и химия (аналитическая). Эти экзамены заставили меня распроститься с моими так меня увлекавшими занятиями по Закаспийскому краю. Большую часть дня я проводил дома, изредка заворачивая в Геологический Кабинет; стоял я большей частью y высокой стойки и зубрил.»

Модест Онисимович Клер говорил о своих экзаменах в Киевском университете, что «задания были обширны: и минералогия, и геология с палеонтологией, и химия, и физика.» Он жалел, что год-два своей жизни потратил на подготовку к экзаменам, в то время как мог бы взамен основательно изучить геологию Средней Украины:152

«С большими волнениями я прошел экзамен по геологии и палеонтологии (которые я знал солидно), а профессор П. Я. Армашевский не постеснялся мне заметить, что на следующем экзамене, по минералогии, он надеется, что я обнаружу более глубокие знания, чем по геологии и палеонтологии. Это уже было для меня далеко не вдохновляющим.»

Несмотря на всю обширность экзаменов, Православлев успешно сдал их в 1902 г.153 и получил право называться «магистрантом».

Новый секретарь

Поздней осенью 1902 г. в Варшаву приехал Алексей Алексеевич Борисяк – будущий академик, а тогда – сотрудник Геологического комитета (в Санкт-Петербурге). Борисяк болел туберкулезом и три года безвыездно провел в Крыму. Когда здоровье улучшилось, принял решение поехать на север. В. П. Амалицкий благосклонно отнесся к его просьбе поработать в Варшавском университете. Борисяк работал в библиотеке, изучал найденных Амалицким пермских ящеров, заводил полезные знакомства.154

По всей видимости, именно там он и познакомился с Павлом Александровичем. На заседании Отделения биологии Варшавского Общества естествоиспытателей 11 (24) января 1903 г. Православлев вместе с Амалицким и Скринниковым предложили кандидатуру А. А. Борисяка в действительные члены Варшавского общества естествоиспытателей.155

БОРИСЯК Алексей Алексеевич (1872—1944) – российский и советский ученый-палеонтолог и геолог. Окончил Горный институт в Санкт-Петербурге (1896). Сотрудник Геологического комитета (1896—1932). Профессор и заведующий кафедрой исторической геологии Горного института в Ленинграде (1911—1930). Академик АН СССР (1929). Основатель и первый директор Палеонтологического института АН СССР (с 1930). Лауреат Сталинской премии II степени (1943).

В декабре 1902 г. П. А. Православлев сменил И. Я. Тура на посту секретаря Отделения биологии Варшавского общества естествоиспытателей. При этом на собрании отделения он не присутствовал. Председателем был избран В. П. Амалицкий, а членом совета – А. А. Колосов.156

В 1903 г., уже в новой должности, Павел Александрович активно участвовал в деятельности комиссии по пересмотру устава Варшавского общества естествоиспытателей, который был инициирован Отделением физики и химии. Комиссия решила, что устав удовлетворяет главным задачам и целям Отделения биологии (хотя в нем и есть некоторые пробелы), и согласилось с тем, чтобы Отделение физики и химии выделилось в отдельное общество.

Удовольствие от эоловых процессов

Павел Александрович продолжал работу над двумя трудами по геологии озера Баскунчак: «О тектонических нарушениях в окрестностях Баскунчакского соленого озера»157 и «К геологии окрестностей Баскунчакского озера».158

Первую из них он представил в виде доклада на заседании Общества естествоиспытателей в феврале 1903 г. Доклад сопровождался демонстрацией геологических карт и профилей и вызвал обмен мнениями между Амалицким, Хмелевским, Борисяком и Скринниковым.159 Православлев нашел в районе озера Баскунчак свидетельства четырех стадий тектонических нарушений, хотя не смог установить их последовательность.160

Вторая работа представляла собой значительный научный труд, ставший итогом трехлетней работы. Православлев попытался в этой статье сгруппировать все факты по тектонике прилежащей к Баскунчаку степи.161 В частности, он включил в нее первые расчеты количества вод, приносимых источниками в озеро, сделанные им летом 1902 г.162, описал практикуемые приемы добычи соли и включил фотографии работников соляного промысла и горы Богдо. Варшавский университет выделил дополнительные средства на печать фотографий и чертежей.163 Благодаря этому до нас дошли интереснейшие фотоматериалы Баскунчака начала XX в.

Озеро Баскунчак. Работы в озере. Измельчение и промывка соли

Озеро Баскунчак. Работы в озере. Подвоз промытой соли к полотну железной дороги и ссыпка ее в бугры

Новый труд вызвал интерес в научной среде. Собранной коллекцией заинтересовался Яков Владимирович Самойлов. Он списался с Православлевым, и Павел Александрович любезно согласился передать в его пользование все, что нужно. Я. В. Самойлов написал об этом случае своему учителю Владимиру Ивановичу Вернадскому:164

«Не знаю, видели ли Вы недавно вышедшую работу Православлева о геологии Б. Богдо. Там я впервые прочел о залегании барита в Б. Богдо. Представьте себе, какое я должен был испытать удовольствие, когда я прочел, что Православлев, описывая разрез, где находился барит, специально по отношению к этому разрезу останавливается на эоловых явлениях, на различных действиях ветра, выдуваний породы ветром и т. д. Я даже думаю в своем „Abreissungsfiguren“ сделать сноску на это описание эоловых явлений.»

Понятие «эоловые» используется для описания процессов, явлений и форм рельефа, связанных с деятельностью ветра. Очевидным примером являются песчаные барханы в пустынях, хотя эоловые процессы могут идти в речных долинах и других местах. Гора Богдо образована слоями известняка, пестрых глин и песчаников, в которых ветер выдувает загадочные каменистые соты.

В апреле 1903 г. П. А. Православлев сделал еще два доклада: «О происхождении и возрасте соляной залежи в Баскунчакском озере» и «О современных условиях питания Баскунчакского озера солью».165

Как обычно, летом Павел Александрович продолжил изыскания в Астраханской области. На этот раз ехал искать раковины Cardium edule у с. Верхне-Ахтубинское, г. Каменный Яр, с. Владимировка, с. Николаевка и с. Болхуны, но Cardium edule в разрезах не оказалось. Молодой Православлев поставил под сомнение и опроверг свидетельства академика Эйхвальда и профессора Мушкетова, которые утверждали, что Cardium edule там есть.166

В вагоне третьего класса

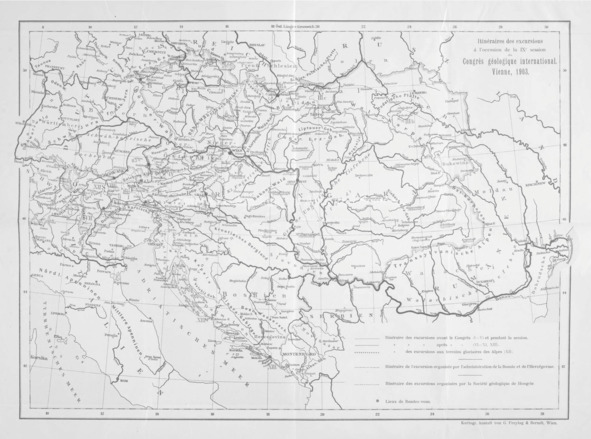

В июле 1903 г. Павел Православлев отправился в свою первую заграничную поездку – в Вену на IX Международный геологический конгресс. Как и конгресс в Санкт-Петербурге 1897 г., венский конгресс помимо заседаний с докладами предлагал участникам обширную экскурсионную программу.

Некоторые геологические экскурсии проходили до начала конгресса, другие же – по завершении. Кроме того, заседания чередовались с короткими однодневными экскурсиями в окрестности Вены. Путеводитель общим объемом более тысячи страниц состоял из отдельных брошюр для каждой такой поездки. Геологическое строение территорий бывшей Австрийской Монархии чрезвычайно разнообразно, поэтому и экскурсии были самыми разными: палеозойские отложения Богемии, Остравско-Карвинский каменноугольный бассейн, отложения Альпийского триаса, ледник Карлсайсфельд и пр.167

Карта Австрии с маршрутами геологических экскурсий

На конгресс записалось 664 участника из 29 стран, из которых лично присутствовали 393 человека.168 Православлев приехал на мероприятие вместе со своим научным руководителем Амалицким и товарищем по Варшавскому геологическому кабинету Скринниковым. Профессор Андрусов не приехал, но его доклад о классификации южнорусского неогена был зачитан на одном из заседаний.

Участники Международного геологического конгресса в Вене, 1903 г.

Накануне официального открытия конференции, 6 (19) августа 1903 г., для участников был организован прием в ресторане «Volksgarten», недалеко от замка императора.169

Ресторан «Volksgarten»

Официальное открытие началось в 11:30 утра 7 (20) августа в большом актовом зале Венского университета. Почетное председательство на конгрессе принял эрцгерцог Райнер, приветственной речью которого и открылось торжественное собрание. Далее свидетельствовали свое почтение министр образования, ректор университета и представитель города. Весь конгресс был посвящен трем основным темам: (1) природе кристаллических сланцев, (2) тектоническим покровам или, иначе, шарьяжам170, и (3) геологии Балканского полуострова и стран Востока.171

В последний день конгресса, 14 (27) августа 1903 г., у всех участников была возможность ознакомиться с одной из крупнейших в мире коллекций метеоритов в Императорском музее естественной истории.172

Участники должны были самостоятельно или за счет командирующих организаций нести все расходы по посещению конгресса. Регистрационный взнос составлял 20 крон (=5 рублей), также нужно было оплатить дорогу и проживание. Экскурсии оплачивались отдельно. В программе была указана примерная стоимость каждой поездки, и расходы на некоторые достигали 200 крон (=50 рублей). Иннокентий Павлович Толмачев сетовал, что правительство не предоставило никаких скидок на проезд в поездах, поэтому геологам приходилось путешествовать в самых дешевых вагонах третьего класса, чтобы хоть как-то сэкономить.173

ТОЛМАЧЕВ Иннокентий Павлович (1872—195) – русский и американский ученый-геолог, палеонтолог, исследователь Сибири и Севера. Окончил Санкт-Петербургский университет (1897). Работал в геологическом кабинете Юрьевского университета (1897—1899). Хранитель в геологическом музее Академии наук (с 1899). Директор Высших географических курсов (1916). Работал в Геологическом комитете на Дальнем Востоке (1920—1922). Профессор Питтсбургского университета (1922—1945).

Православлев и Скринников просили Варшавский университет выдать им по 150 руб. командировочных.174 Совет снизил эту сумму до 115 руб., которая и была одобрена попечителем.175

Университет выделил дополнительные средства еще на одну командировку. С 10 (23) ноября 1903 г. по 7 (20) января 1904 г. Павел Александрович находился на стажировке у профессора Андрусова в геологическом музее Юрьевского университета (сейчас это Тартуский университет в Эстонии).176 Их научные интересы, касающиеся изучения каспийских отложений, были близки – Православлев получил возможность ознакомиться с геологическими коллекциями старшего коллеги.

Ледниковый период в Польше

За годы существования Варшавского общества естествоиспытателей большая часть докладов на секции биологии не имела никакого отношения к исследованиям в Польше, и его члены все серьезнее ощущали недостаток такого рода изысканий, в том числе и по геологии Царства Польского. Павел Александрович Православлев выступил с инициативой изучения ледниковых и позднейших аллювиальных образований северной Польши.177 Общество, в свою очередь, выделило ему пособие, а также двух студентов старших курсов, Неофита Степановича Ватича и Константина Ивановича Бельского.

ВАТИЧ Неофит Степанович (1879-?) – минералог. Старший ассистент, преподаватель кафедры минералогии Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства (1906—1916). Профессор Харьковского института народного образования, одновременно – преподаватель минералогии и геологии в Харьковском технологическом институте (1920—1923), Институте сельского хозяйства и лесоводства, в Харьковском зоотехникуме. Заведовал минералогическим музеем при ХТИ (1920—1922).

Летом 1904 г. они спустились на лодке по р. Висле от Варшавы до Нешавы, далее по суше добрались до Липно, где осмотрели Меньский речной бассейн и озера. Позже отправились в Ломжинскую губернию для исследований бассейнов рек Нарева и Западного Буга.178

Вал у деревни Радзиково

Конкреции из серого валунного песка по правому побережью р. Вислы, за Плоцком

Карманы слоистых песков на правом берегу р. Вислы