Полная версия

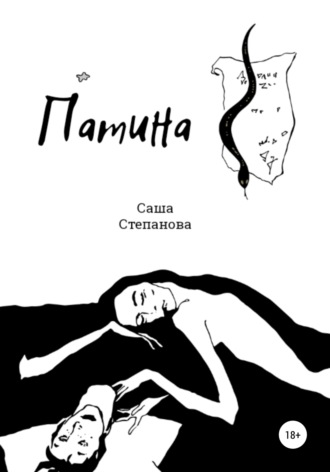

Патина

Саша Степанова

Патина

В оформлении обложки использована иллюстрация по лицензии © shutterstock.com

https://www.shutterstock.com/image-vector/pieta-woman-weeping-over-dead-man-1614293506

Для В.

Я все еще слушаю твою музыку

1

Это был день поминовения усопших. Радуница, да, моросящая дождем безрадостная Радуница. Ритуальная лавочка, крыльцо с продавленными ступенями, стук двери, от которого у Роберта раз за разом сводило зубы и било в висок. Скомканная бумажная мелочь в потных ладонях, запах мокрой шерсти, курева и перегара. Брали в основном копеечную пластмассу, просто чтоб не с пустыми руками – мох, маки, ромашку-полянку, возили ботинками грязь по истертому линолеуму, совали деньги, забирали сдачу и сменялись следующими. Снова дернулась на разболтанной пружине дверная створка, скрипнули половицы, перешло из рук в руки хрусткое сердце из белых роз с головой кролика посередине – детский венок. Уже и не надеялись избавиться, думали, вряд ли кто-нибудь согласится отдать столько денег за эту дрянь. И дело тут было даже не в цене, а в том, что чертова кроличья голова выглядела настолько натурально – по обе стороны от плюшевой переносицы поблескивали любопытством черные пуговки глаз – что любое дитё пришло бы в восторг. Вот только то, которое получит – не придет, и от осознания этого становилось особенно тошно.

«Роберт! Да ладно тебе, ну!» – крикнула ему вслед по случаю нарядная и уже слегка пьяненькая Аля, но он не обернулся – без него обойдутся, товар нехитрый. Пересчитал ботинками ступени, потер глаза, проводил взглядом спину той, что прижимала к груди детский венок, но следом не пошел, а, втянув голову в плечи, зашагал по проступившему из-под снега асфальту к дому. Он устал от людей, безумно хотелось работать; на рубленых фасадах гранитных заготовок, сваленных здесь же, в саду, лежали капли воды.

Нырнув в затхлый подъезд, он на ощупь извлек из буфета под лестницей пачку сигарет и поднялся к себе. Комната утопала в серости. Пока курил, снаружи разошлось не на шутку – косые струи воды наотмашь хлестали по стеклам, и он приоткрыл форточку, чтобы впустить влажный воздух. Штора надулась парусом, обмахнула голову, обнаженную грудь и культи рук гипсового ангела, тупо взиравшего с подоконника на кладбищенскую ограду по ту сторону улицы. Старый дом втянул в себя дождь и закашлялся, натужно выдохнул дымоходом, расправил стены, ржавыми трубами высвистел: «Ум-р-р…».

К воротам кладбища подкатил длинный черный автомобиль. Задняя дверца выпустила траурную даму и малыша в ярком дождевике. Прямо над их головами синела вывеска с надписью «Памятники» и его, Роберта, номером. Таща за собой ребенка, дама подошла к флегматично дымившему под козырьком ритуальной лавочки сторожу Борщу и ткнула в вывеску пальцем. Борщ кивнул на дом через дорогу, и клиентка устремилась туда, на ходу открывая зонт. Роберт затушил сигарету и дернул плечом. Туго натянутый черный купол зонта вплыл в приоткрытую калитку – капли ударялись о ткань и сбегали с нее, не оставляя следов, – и двинулся к подъезду. Детский голосок на лестнице заканючил «пить». Нытье неумолимо приближалось, коротко тенькнул дверной звонок, и Роберт простуженно позвал: «Войдите!» – входная дверь была незаперта.

Пока в прихожей отряхивались, топали и шелестели одеждой, он присел и быстро глянул на себя в трюмо. Растрепал волосы в попытке скрыть залысины надо лбом, одернул свитер, нацепил на лицо выражение печального сочувствия – по радостным поводам к нему не приходили – и снова крикнул: «Сюда! Не разувайтесь!».

Прежде, чем распаренный в слишком теплой одежде мальчуган увидел незнакомого дядю и уткнулся в черную юбку с забрызганным грязью подолом, чуткий памятью скульптора Роберт отметил в линии его скул и разрезе глаз некое сходство. Детская припухлость черт скрывала его меньше, чем морщины на лице вошедшей женщины, но Роберт решил не утруждать себя вспоминанием. Каждый второй, кого он видел в этой комнате, был похож на кого-то с многочисленных фотокарточек, проходивших через его руки.

Он назвал себя. Посетительница не представилась. С брезгливой осторожностью присела на предложенный стул и протянула несколько снимков, чтобы объяснить, какое надгробие желает видеть. Работа выходила недешевой и кропотливой – на обороте бумаг Роберт от руки набросал гранитную стенку с двумя каннелированными колоннами и полукруглой нишей, в которую поместил мраморный горельеф сидящей за мольбертом женщины. Заказчица попросила подробные эскизы с нескольких ракурсов, и он тут же их пообещал, мысленно включив в счет. Все это время мальчик кряхтел и ерзал на диванчике, тиская в руках свалявшегося однолапого медведя, и изредка поднывал: «Ба, дай пить!». Нарочитое ее невнимание выглядело изощренным издевательством, и Роберт, не выдержав первым, плеснул воды из графина в не слишком чистый стакан, но она пригвоздила его взглядом, и он застыл с протянутой в никуда рукой, а после сделал глоток и опустил стакан на поднос.

– Пи-ить, – всхлипнул мальчик. По бордовым щекам покатились слезы. Женщина яростно зашарила в недрах необъятной сумки и, достав оттуда пластиковую бутылку, пихнула ее в протянутые ладошки.

– Задаток пятьдесят процентов, – сказал Роберт.

– Другую!

– Ты издеваешься? – взвилась женщина и, выдернув бутылку из руки ребенка, сунула ее ему в лицо так, что жидкость расплескалась по дождевику, однолапому медведю и обивке дивана.

В воздухе отчетливо запахло водкой.

Роберт подскочил, испуганный гораздо сильнее психованной бабули – пока он елозил платком по сморщенному личику, медведю и дивану, задержав дыхание, чтобы не чувствовать кислый запах детского пота вперемешку с парами алкоголя, она сидела за столом и всматривалась в эскиз с таким видом, будто разглядывала порнографическую картинку, а когда он наконец вернулся, все еще взволнованный тем, что могло бы произойти, на скатерти уже лежало несколько крупных купюр.

– Сходство, – сказала женщина. – Оно должно быть бесспорным. – И вышла, подталкивая в спину отчаянно ревущего внука.

Когда их шаги на лестнице затихли, Роберт спрятал руки в карманы и обернулся. Забытый медведь неприкаянно валялся на полу.

– Стерва. – Слово плевком спозло по шелушащимся обоям за спинку дивана. Роберт поднял игрушку двумя пальцами и бросил ее на стол.

Из прихожей тянулась мокрая дорожка следов. Роберт несколько секунд с недоумением смотрел на грязь, а потом, очнувшись, тряхнул головой и потащился в ванную за шваброй. Там он долго и тщательно полоскал под краном, скручивал, отжимал и снова подставлял под воду бурую тряпку, рассеянно глядя на мыльницу, где плавали в сопливой жиже три овальных разноцветных обмылка.

Скрипнула дверь. Что-то целлофаново прошуршало в комнату, и Роберт, не выключая воды, с улыбкой прокрался по коридору и осторожно выглянул из-за дверного косяка.

Незваный гость брякнул стаканом, утер сопли, стащил со стола медведя и собрался было улизнуть, но огляделся по сторонам да так и застыл с запрокинутой головой и не то ужасом, не то восторгом в глазах.

– Они не настоящие, – мягко сказал Роберт и покинул укрытие. Мальчик попятился, но не убежал. Двигаясь плавно, чтобы его не спугнуть, Роберт потянулся к одной из висевших на стене посмертных масок и снял ее с гвоздя. – Вот, смотри. Она бронзовая! – С этими словами он постучал по лбу маски костяшками пальцев, и та глухо звякнула в ответ. – Выглядит как кожа, потому что покрыта патиной. Необычной патиной. Такую умею делать только я. Это мой секрет.

– Немедленно уберите от ребенка эту гадость! У него астма!

Смущенный Роберт обернулся с покаянной улыбкой и собрался было рассыпаться в извинениях, но властная рука уже сгребла в горсть капюшон дождевика и вытолкнула пацана за порог – слушать стало некому.

– Гадость, – растерянно повторил Роберт, поглаживая нежно-телесную, в едва заметных кракелюрных трещинках щеку. – Ты, представляешь?.. – шепнул он в сомкнутые губы и тесно прижался к ним лбом. – Ты, ты, ты… – твердил он, закрыв глаза и перетаптываясь под стук дождя, как если бы тот был фокстротом или вальсом.

А когда разлепил влажные ресницы, то увидел, что кто-то внимательно смотрит на него, стоя у калитки, увидел – и задернул шторы.

2

Заявиться к Борщу без гостинцев для пса было нельзя – не пустит, так еще и обругает, а ругался кладбищенский сторож как боженька. Вспомнив об этом, Роберт наскоро собрал в пакет куриные кости, сунул их в карман и пошел в сторожку. Поплутал между могил, глубоко и вкусно дыша. Возле сторожки он задержался у саркофага Ольги Ивановны Ивановой, жития коей в замужестве было десять месяцев и двадцать один день, а всего жития было двадцать лет и один месяц, и младенца ея Николая, не прожившего и дня. Постоял, ковырнул ногтем грязь в углублениях цифр «1883», выбитых в белом камне. Богатая была деревня – Марфино. Церковь вон осталась – красного кирпича, крепкая, как засохший пряник. Марфинских кормила земля. Солили огурцы и капусту к царскому столу, собирали урожай с тех самых яблонь, что за оградой – сейчас яблоки мелкие и кислые, никто не берет, и в сентябре, когда опадают, над всем кладбищем стоит их пьяный сопревший дух.

Закурив, Роберт подошел к бытовке, стукнул костяшками пальцев в мутное окно и извлек из кармана свое нехитрое подношение. В другом лежали два сваренных вкрутую яйца.

Сумрачный с похмелья Борщ вместо приветствия что-то неразборчиво буркнул. Сегодня его рыжие усишки свисали особенно уныло.

– Угу, – сказал он, забирая пакет, и причмокнул. Из будки, грохоча цепью, выбралась здоровенная лохматая дворняга – серая и будто присыпанная солью. Борщ как-то говорил, что это от тяжелой жизни – ранняя седина.

– Хво-оштик, хвоштик мой, – ласково протянул старик, спуская пса с цепи. – Ну, шуруй!

Когда тот сорвался с места и пронесся мимо, Роберт покачнулся.

Они зашагали к яблоневому саду, и пока косматый «хвоштик» радостно скакал вокруг деревьев, молча шелушили принесенные Робертом яйца, кидая скорлупу себе под ноги.

– Зима была тяжелая, – сказал Роберт. – И весна не легче.

– Еще полегчает, – не согласился Борщ.

– Слушай, – снова сказал Роберт, который точно знал, что ему не полегчает, – вчера ко мне приходил кто-то. Ты подсказал?

Тот улыбнулся половиной рта, не переставая жевать.

– Чего хотели?

– Вот сам бы и узнал. – Влажные глаза старика глядели настолько бесхитростно, что Роберт проглотил негодование, выдохнул и отвернулся. – У меня она сидит, там, в хате. Боится, что сгонишь. Хорошая. Некуда ей больше.

– А я тут при чем?

Борщ не ответил: нахохлился в своем ватнике и уставился в скисшее небо. Проводил взглядом стайку грачей.

– Гляди-ка, вернулись, хвоштики… Перезимували.

И было в этом коротком слове, прозвучавшем нездешне и в то же время по-родному, столько облегчения, что Роберт улыбнулся своим грязным ботинкам и тоже задрал голову.

– Борщ, я давно хотел спросить – а чего ты всех хвостиками называешь?..

Он понял, что тронул личное, только когда обернулся, но сторожа рядом уже не было.

Роберт почувствовал ладонью мокрый собачий нос и отдернул руку.

– Обиделся он, что ли? – Вместо ответа пес вывалил язык в издевательской ухмылке. – Ладно, чудище-страшилище. Пошли. Провожу я тебя…

У сторожки Роберт неумело пристегнул цепь к ошейнику пса, ободрав себе карабином палец, шикнул от боли, выругался и громче обычного воззвал к Борщу, которого внутри могло и не оказаться. Зато там точно сидела некая девица, неизвестно чего от него, Роберта, желавшая. Вспомнил он об этом, когда дверь уже приоткрылась, и приготовился исчезнуть, однако это оказался всего лишь Борщ с полушкой водки в кармане ватника – ровным счетом такой, каким все привыкли его видеть.

– Я это… – начал Роберт и внезапно понял, что сам не знает, чего он «это». Зато старик прекрасно знал.

– Вот ты, – сказал он, – для чего из своей столицы приехал? – Не «пришел» даже, а «приехал» – значит, желает поворошить несвежее белье, и еще значит, что успел приложиться к бутылке крепче, чем за то же время успел бы сам Роберт. – А приехал ты… Хорониться!

Вряд ли можно было придумать более точное определение.

– И схоронился… – Узловатый палец ткнул в барак, от которого отсюда виднелась только крыша. – Там. С каменюками своими. А тут… – теперь старый Борщ таращился на бытовку так, словно она только что упала с неба. – Люди! Везде, понимаешь?

– Да пошли они, – беззлобно бросил Роберт. Поднял воротник, подмигнул лежащему возле будки псу и направился к дому.

3

Она появлялась в его жизни, чтобы напоминать о смерти. Стоило ему только подзабыть, заработаться, внушить себе что-то про создаваемые им вещи, которые переживут творца, как пена очередного дня выносила на берег Лилию; она поднималась с песка, отжимала волосы и шла к нему, неотвратимая, в мокром, и он ни разу не нашел в себе сил убежать или хотя бы отвернуться.

В тот раз он снова пытался. Смотрел куда угодно, только не на нее, нет, не на нее.

– Шидловский продал душу дьяволу, – говорила она, сбегая по ступеням. – Десять лет прошло, а он все тот же.

– Авторитарный мерзавец, неслучайно пережил жену и сына… – говорил он, открывая перед ней дверь и пропуская вперед.

Пока они сидели в гостиной пожилого педагога, свечерело. Под козырьком подъезда горела лампа, похожая на леденец.

– Интересно, сколько ему сейчас?

Роберт вытянул из пачки сигарету. Лилия жестом попросила поделиться, и он сделал это не глядя.

– Почти век. И заметь, рука вернее наших. Моей так точно.

– Да, бодрячком… Но неизвестно, долго ли еще…

Оба, не сговариваясь, обернулись и посмотрели на уютно-рыжие окна третьего этажа. Куртка Роберта и кардиган Лилии еще хранили запах нутра шифоньера, в который Шидловский велел повесить уличную одежду – с малахитовыми створками, чернеными в глянс торцами и бархатистой, как у сундука фокусника, изнанкой. Теперь воинственный старик, должно быть, бродил по пустым комнатам в одиночку и, как предполагал Роберт, продолжал беседу с самим собой, начатую много лет тому назад и прерванную визитом двоих, совсем не похожих на студентов, но отчего-то ими себя называющих.

– Выставку бы ему… – выдохнула Лилия вместе с табачным дымом. – В той галерее, о которой ты говорил, как ее, «Арсенал»?

Ей тоже не хотелось спешить обратно в жизнь, и он это чувствовал, и был благодарен за отсрочку.

– «Каземат», если ты про Кривоколенный. Не уверен, что это подходящее пространство для лиричных барышень Шидловского.

– А для тебя? Чем ты сейчас вообще занимаешься? Я почему-то думала, что ты первым уйдешь в дизайн, а ты… Скульптура, верно?

– Да, но не только, там будет кое-что другое, совсем новое. Я пока не хочу…

Светлых окон становилось все больше. Роберт смотрел на них с особой нежностью, словно был причастен одновременно ни к одному и ко всем сразу. Он любил внезапную тишину таких вот двориков, в которые тянет свернуть, сделав вид, что один из них твой. Любил колоннады и арки сталинских домов, их устаревшую напыщенную парадность, отражения окон в воде под гранитной набережной… Все это говорило с ним историями, которых он не понимал, только чувствовал, как дышат ими стены, и вслушивался – но нет, снова нет, ускользнуло в приоткрытую оконную раму, заплутало чердачными тропами, шмыгнуло под мост и растаяло…

– Ой, а помнишь ту смешную тетку с дурацким таким бантом? Имя еще редкое…

– Натурщица Мона, – усмехнулся Роберт. – Такую сложно забыть.

– Мадам Мона! – воскликнула она и даже подпрыгнула от восторга. – Мона и ее байки про бабку – фрейлину Александры Федоровны! Она сочиняла на ходу! Сестры, влюбленные в сестер, игры с переодеваниями, оргии на спиритических сеансах, а надо же работать, а она лежит с этим бантом и продуцирует бредятину, как будто из коробочки достает еще одну коробочку, снова и снова… Я ничего не путаю? Или вам всем было нормально, и только мне хотелось?..

– Всем хотелось, – с деланой серьезностью подтвердил Роберт, едва контролируя мышцы лица. – Причем сразу, и да, это была порнография. А у мадам была шизофрения…

– Хотелось сорвать с ее головы бант и выкинуть его в окно! – выкрикнула Лилия возмущенно. – Милович, дурак, ну какой же ты дурак! – И притворилась, что сейчас ударит, но вместо этого нырнула рукой под его расстегнутую куртку, поглубже, в тепло, будто бы так и надо, впрочем, так действительно было надо, чтобы он посмотрел на нее и продолжал смотреть.

Но он не сдался. Не тогда. Стоял с ней в обнимку и упрямо, до рези в глазах таращился на окна. Трое однокурсников, которые собирались навестить старика-учителя и вообще увидеться впервые за столько лет, внезапно обнаружили неотложные дела – Лилия уже ждала на берегу – а ведь знай он об этом заранее, то тоже бы отказался, а так пришел, и встретил ее в маленьком кафе киноклуба – она ждала – где наливали хорошее и дешевое пиво, а потом поднялись по гулкой лестнице в квартиру, неловко помалкивая, и дружно обрадовались тому, что некогда грозный и до сих пор еще чуть-чуть наводящий трепет Шидловский сразу взял на себя светскую часть беседы. Сам того не заметив, Роберт проболтался и о работе, и о грядущей выставке, хотя совсем не собирался этого делать, ведь хвастать ему было нечем, а заодно и узнал, что взлелеянный лиловый лилейник по фамилии Гордиева два года как в разводе и два месяца как руководит художественной студией – кто б подумал.

– Фрейлина, ну конечно, – сказал он невпопад, не решаясь сменить тему, которая так ее развеселила. – Фрейлина по фамилии Березка.

– Листопад! – щелкнула пальцами Лилия. – Я точно помню, потому что кто-то из наших нажаловался на нее в деканат, мол, ее истории слишком откровенны и ставят в неловкое положение… некоторых.

– Это мог быть только Вальцев.

Нужно было сказать это раньше. Горячая ладонь обиженно сползла с его бедра, и Роберт быстро запахнул куртку.

Давно погасшие сигареты синхронно упокоились на дне урны. Лилия достала из сумочки ключ от машины, покрутила его в руках, проводила взглядом тщедушную собачонку, ведомую девочкой лет десяти.

– Роберт, скажи… – Он покорно остался рядом в надежде, что порыв ветра отгонит в сторону медовый, злой аромат ее духов, но ветер не пришел. – Ты доволен тем, что делаешь?

Роберт беспокойно покосился на грязные манжеты и постарался прикрыть их, сложив руки на груди. Мысленно посмотрел на себя откуда-то сверху и мысленно же пожал плечами. Если в чем его и можно было заподозрить, так это в тотальном погружении в работу, пренебрежению ко всему сиюминутному, отказе от внешнего в пользу внутреннего, но никак не в нищете, нет, бедняком он не выглядел: куртка как куртка, джинсы как джинсы – значимость того и другого одинаково меркла в сравнении с вечностью, которая ждала его впереди (во всяком случае, самому ему хотелось на это надеяться).

– У меня есть заказы. – Голос дрогнул, что не осталось незамеченным – Лилия вопросительно вздернула бровь, вцепилась в локоть и увлекла Роберта к набережной. – Государственный проект, памятник для областного центра… – На лбу выступила испарина, но он постеснялся ее стереть. – Я работаю с Каревым – архитектор, может, знаешь… Будет бронзовое литье: фигура ангела, который поддерживает раненого солдата и… Укрывает его крыльями. На самом деле это метафора… В-вот.

– Метафора чего?

– Бессмертия души.

– Ах, ну да. – Стук ее каблуков ввинчивался прямо в мозг. – И тебе этого достаточно?

– Городские чиновники довольно консервативны, я не мог позволить себе ни малейшей абстракции…

– Да нет же, я не о том.

Она поправила сползший с плеча кардиган, и Роберт, некстати вдохнув, едва не закашлялся. Мед. Ладан. Что-то еще. Китайские чернила? Перцовый пластырь? Десятки холстов, запертых в каморке под лестницей в ожидании своих первых встречных – кобальт синий, набрызганные пальцами пятна киновари, потекший аурелион… И еще кто-то плачет в этой подлестничной тьме, но не жалобно, а истерично и зло, и долго всхлипывает, и всхлипы эти легко перепутать со звуками любви… Возможно, так оно и есть.

– Если ты не слишком спешишь, я бы хотела кое-что тебе показать. Здесь недалеко, это не займет много времени.

Он не спешил. Не спешил настолько давно, что даже если куда-то опаздывал, уже не мог заставить себя поторопиться.

На сигнал брелка откликнулся приткнувшийся к обочине белый внедорожник. От мысли, что придется доверить свою жизнь женщине, Роберт почувствовал в животе тянущую пустоту. Вначале он долго пристегивался, потом боролся с желанием закрыть глаза, но автомобиль уверенно спрыгнул с бордюра и тут же влился в поток себе подобных. Встречный ветер сдул с лобового стекла сухую листву, свет фонарей расчертил темноту салона яркими белыми прямоугольниками, и он немного расслабился, и даже нашел в себе силы разжать стиснутые на ручке двери пальцы.

Спустя два светофора звуки скрипки сменились клавишными аккордами – и понеслось. Зал был не то, что…

– Ich verlasse heut’ Dein Herz, – не выдержал и зашептал Роберт. Злой мед что-то с ним делал. – Verlasse Deine Nähe…1

– Wie Kinder waren wir, Spieler – Nacht für Nacht2, – хрипло поддержала она.

«Da ich Dich liebe» они пропели вместе. Сзади длинно просигналили, и их нестройный хор мгновенно смолк, однако молчание продлилось недолго.

– «21 грамм», – сказал Роберт, долго и мучительно вспоминавший.

– С Наоми Уоттс и Бенисио дель Торо, – сказала Лилия, будто бы и не забывая.

…Зал был не то, что полу-, а совершенно пуст, не считая него, еще нескольких таких же полуночных любителей артхауса и смешной одногруппницы, которую он почти не замечал в академии. А тут встретил у кассы – вдруг, и она сказала «привет» – тоже вдруг, а потом, получив билетик, деликатно заняла свое место в дальнем ряду и на ином не настаивала. Роберт вспомнил о ней только после сеанса – делать вид, будто они незнакомы, в огромном безлюдном холле было бы странно, поэтому он подал ей куртку и спросил, как фильм, и она спросила тоже; по пути к метро выяснилось, что впечатления удивительно схожи, и «Ох, „Сука-любовь“! Ах, Иньярриту!», и взаимные недоумения по поводу предыдущих встреч, которые должны были случиться, но отчего-то не случились, а потом еще «Зайдем в кафе? Холодно очень» и «Ты тут пока выбирай, а я сейчас». Сквозь окрашенное вином стекло бокала он разглядел, что у нее резкий профиль и горбинка на носу, по которой он вскоре водил пальцем и говорил: «Не вздумай исправлять», а она целовала его в шею чуть ниже мочки уха, и раздавала обещания так же легко, как часом раньше – восторги в адрес режиссера.

Впрочем, с носом она ничего не сделала.

– Ты все еще слушаешь мою музыку, – сказал он, и это прозвучало строго.

– Я слушаю, потому что это хорошая музыка, а не потому что она твоя. О тебе я не думаю.

Удивительно, но за все эти годы он так ни разу и не вспомнил, а вспомнив, уже не смог выбросить из головы, как протянул ей наушники, и пока она стояла – растерянная, оглушенная, пока пыталась уместить внутрь себя то, что ей дали, наблюдал за прохожими и голубями. Запрокинув голову, рассматривал перевернутые русты и пилястры, прикидывал, где раздобыть денег и вообще куда бы и с кем свалить на выходные, но вдруг почувствовал ладонь в ладони и отозвался на эту странную просьбу – танцевать прямо здесь и сейчас, заранее зная, что путь до метро окажется длинным, но даже не представляя, насколько. Она выглядела совершенно убитой, и он чувствовал в этом свою вину – да ладно, от выражения ее лица любой бы испугался, особенно когда всегда один и в декадентском черном, с Тинто Брасом и Стенли Кубриком, а тут она – губы, пальцы, волосы, и все так сразу, что бросить бы в карман и унести… Вот только за «сейчас» неизбежно следует «потом», и это «потом» -то его тогда и остановило. Он не собирался осложнять себе жизнь людьми, а с ней – просто так получилось (на самом деле она уже выходила ему навстречу из воды, а он, дурак дураком, стоял и смотрел). Бесконечно целовались у метро. До завтра, спасибо за вечер. Да, странно, что он забыл…

– Я о тебе не думаю, – повторила она упрямо.

– А я… скучал, – признался он и с удивлением понял, что не врет.

Автомобиль притормозил, пропуская пешеходов. Ее лицо последовательно окрасилось красным и желтым, а на зеленом снова кануло во тьму.

– Знаешь, о чем я подумала, когда впервые тебя увидела? – Он покачал головой. – Когда мы пришли на первое занятие и толпились возле дверей студии, я рассматривала всех этих незнакомых людей и давала им прозвища. Ты стоял в стороне с чехлом для подрамника на плече, слушал музыку и смотрел в окно – черные глаза, черные волосы… Черные ногти! Я не могла вообразить, что творилось в твоей голове. Ты выглядел так, словно только что занимался любовью, и одновременно так, словно не делал этого никогда. Я назвала тебя злым колдуном. Злой колдун по имени Роберт. Я до сих пор так думаю. Скажи, почему ты подошел ко мне в кино, если раньше не подозревал о моем существовании?