Полная версия

Старое столыпинское село Ливановка

Александр Омельяненко

Старое столыпинское село Ливановка

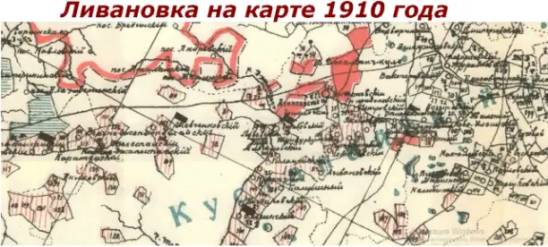

Селу Ливановка в 2023 году официально исполнилось 118 лет (неофициально на два года больше, потому что с 1894 по 1905 годы был запрет на открытие новых поселений в Домбарской волости Оренбургской губернии,а территория где появился поселок Ливановский относилось к этой волости) . Но поселения на землях Ливановского сельского округа-возникли давно, в андроновский период, и проживали тогда здесь древние арии. В археологических документах Ливановка-1, археологический памятник , стоянка андроновской культуры, бытовавшей на территории Костанайской области в эпоху энеолита (VII тыс. лет до н. э.) .Ливановское поселение находилось как раз там , где сейчас выгон скота на южной части поселка ,расположено у шоссе Костанай-Камысты, в месте, где к нему примыкает дорога из с. Ливановка на широте английского Стоунхенджа и российского Аркаима- на 52 градусе северной широты( интересное совпадение??? напрашивается вывод на сокральность места),только ливановское поселение более чем в два раза старше английского Стоунхенджа,и почти в три раза старее российского Аркаима . По своему возрасту поселение считается старше древнего Вавилона и египетских пирамид. Относилось поселение к древней стране Аррата, шумерской эпохе. Причем оно значительно старше древней Трои и Рима. В 1981 в Кустанайский педагогический институт, со студентами-заочниками, произвели раскопки этого памятника.В 1982 г. специалистами Тургайской археологической экспедиции было осмотрено местонахождение и собрано более 50 кремневых предметов, фрагменты керамики. Один сосуд был реконструирован полностью. Особенно много костяных орудий и предметов быта в основном из костей, разного рода проколки. Большой интерес и ученых вызвали обнаруженные на ливановской стоянке четыре венечных кости лошадей, «головки» которых украшены замысловатым геометрическим орнаментом.

Раскопки у озера Песчаное..вдали котлован.

Эти находки ученые относят к VII тыс. до н.э.....

Второе дыхание обжитости этой местности, придали переселенцы по Столыпинской реформе. Первым заселился у озера Томарлы , в 1903 году, торговец из Прибалтики Лявон (родом из г.Новоржев Псковской Губернии),он вошел в контакт к влиятельному баю из за Тумарлы,который разрешил ему открыть заимку в два-три двора, за это тот получал от Лявона доход -за усадьбу, покос и пашню -деньгами или испольной работой. Лявон активно расширяет свое дело, более и более обрастая постройками, пока заимка не превратилась в хуторок из 20 – 30 и более дворов , на котором шла бойкая торговля с местными казахами,кочевавшими в теплый период на джайляу, в эти места.Тем более ,что мимо этой местности ,проходила караванная тропа.Движение переселенцев в Кустанайский уезд стало настолько большим, что чиновники были вынуждены временно приостановить заселение. В 1905 году территория Дамбарской киргизкой волости, вновь подверглась исследованию топографами , с целью создания новых поселений. Результатом этой работы стало основание в 1905 году посёлков, вошедших затем в состав Коломенской волости, в том числе и образовавшийся поселок Ливановский.

Управитель Дамбарской волости – Дуйсенбай Байканов с сыном Курмангали и супругой Разипой.1914 г. Фото из личного архива С.Бисекеева

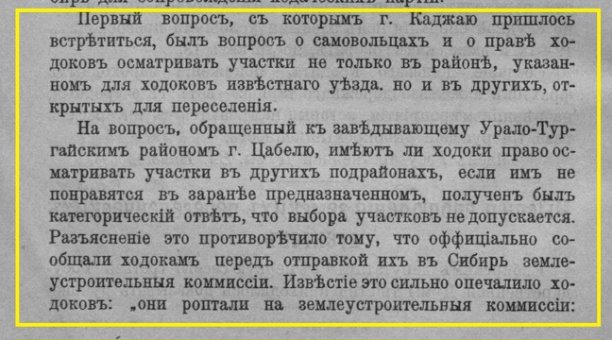

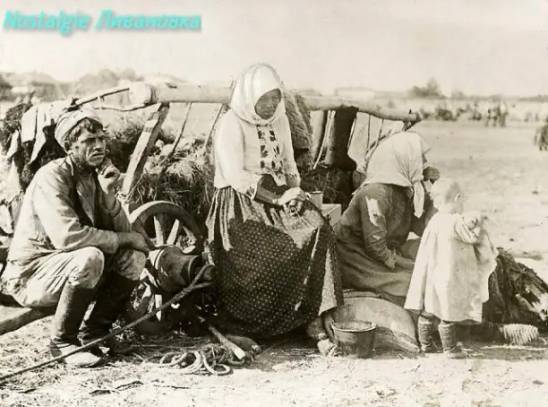

С 1 января 1881 г. огромная Дамбарская волость уменьшена и разделена на Дамбарскую и Бестюбинскую, а с 1 января 1894 разделена вторично – на Дамбарскую и Карабалыкскую. 29 марта 1923 г. Дамбарская волость окончательно разделена между Аятской и Бестюбинской волостями и прекратила, таким образом, своё существование Основали сам поселок Ливановский украинские переселенцы и донские казаки в 1905 году , прибывшие по столыпинской реформе .Важнейший элемент аграрной реформы – переселение за Урал, это то что крестьяне могли получить до 15 десятин сельскохозяйственных угодий и 3 десятины леса на душу мужского пола. Желающих переселиться было достаточно. Как правило, крестьяне посылали ходоков – они получали от местных переселенческих органов свидетельство, которое давало право на льготы: ссуды на дорогу, на оформление земельного участка, строительство дома. Мечта о свободной жизни привела их на пустовавшие и малообжитые земли притоболья. Добирались переселенцы по разному, кто как, одни по железной дороге доезжали до г. Оренбурга, ехали в холодных продуваемых теплушках, больше месяца,и за это время от болезней умерло несколько человек.

В Оренбурге каждой семье было выдано по 100 рублей от казны и по 10 рублей на семью от Красного креста и дано предписание где они могут поселиться. На выданные деньги переселенцы смогли приобрести у местного населения по одной лошади на семью и по одной телеге на две семьи. Отправились они в указанное переселенческим чиновником место. Другие , на паре быков ,тащили свой нехитрый скарб ,с самого Крыма до степей приуралья. Одна кагорта донских казаков, подъезжая к указанному месту, увидели красивое большое озеро....

с киргизским аулом на крутом красивом берегу, и небольшой заимкой на другом берегу. Восточный берег окружали киргизские кибитки. «Киргизы на плохих землях сидеть не будут», – сказал вахмистр . переселявшимся донским казакам .

Он остановил обоз, дал команду младшему уряднику Белогривому Ивану раздеться, и попробывать какая вода на вкус ,он нырнул в озеро, доплыл до середины плеса , еще раз нырнул поглубже, попил водички, приплыл к берегу сказал что вода очень мягкая и пресная ,вахмистр дал команду: “Все, распрягайте лошадей”. Высокая трава, кустарники ,родник ,в зарослях шиповника на склоне, несколько домов у заимки, привлекли внимание переселенцев . Было решено: поселиться здесь, на берегу у озера Тумарлы. Так и образовалось поселение, впоследствии превратившееся в поселок Ливановский.Почти вся площадь вокруг была сплошной ковыльной степью с превосходными лугами. Кустанайский уезд общекочевое место для кочевником не только всей области, но и для киргизов Сыр-Дарьинской и Уральской областей.Всего вкочевывалось ежегодно в уезд до 50 тысяч кибиток(около 200 тысяч киргизов) и размещаются по родам. Пути кочевания определяются здесь правом, основанном на давности пользования степями. Самое незначительное отклонение от кочевых путей приводят нередко к кровопролитию и гибели скота.

Поселок раскинулся на западном берегу озера Тумарлы – у ручейка ,среди незначительных супесчаных возвышенностей , в те времена берега озера были покрыты богатыми сенокосными угодьями.Красиво заросший кустарником шиповника(шипшиной так называли это растение переселенцы) и ивами ,ручей на склоне ,с одинокой вербою у его истока. впоследствии достоявшей вплоть до развала СССР .Названию села положило неправильное произношение местными населением фамилии Лявона , открывшего первым ,на удобном пересечении путей – лавку, еще до образования поселения , образовал сначала заимку,а потом и хуторок, Лявон вел торговлю крупами ,посудой, сбруей, скотом,мукой,промышленными товарами, солью,зерном,рыбой, утварью, лесоматериалами,табаком, скобяными товарами.Переселенцы заселялись рядом с его владениями....так было легче войти в новую суровую жизнь.Даже краткий обзор состояния приезжих в ливановские края позволяет сделать однозначный вывод – ехали сюда в подавляющем большинстве люди бедные, безземельные, обделенные судьбой горемыки, жившие до переезда где- нибудь в центральной России или в Малороссии. Как известно, от добра добра не ищут, бегут не от счастья, а от того, что его то желанного, остро не хватает. Вот и ехали за тридевять земель в невиданные края, в немыслимые по тем временам дали. В лучшем случае о новых местах крестьян информировали посланные туда на деньги всего "обчества" ходоки, в которые выбирали мужиков пограмотнее, побойчей и посмекалистей.

Иные "послы" приезжали с дурными вестями – землица-то есть, да шибко далеко, городов и селений рядом нет, дорог нет, "фелшара" нет. Кругом степь да степь. Летом там жутковато, а зимой забуранит, завьюжит, закроет снежной пеленой горизонты,заштормит от всего мира, прям-таки беда.Слушали такого"чрезвычайного и полномочного посла", неспешно курили самокрутки, чесали нестриженные затылки и небритые бороды, задавали вопросы, ахали и вздыхали. Многие не решались на отъезд, но самые отчаянные и те, кому терять было нечего, кого жизнь буквально загнала в угол и била смертным боем, те после долгих раздумий все-таки трогались в путь-дорогу.

Преодолев тысячи километров, они находили благодатные места с природой, напоминающей родную, украинскую либо российскую. Вернувшись, ходоки отчитывались перед земляками, после чего односельчане принимали коллективное решение о переезде. Подавая пример другим, ходоки шли впереди всех. Однако имена этих разведчиков оставались в тени. В далекий путь крестьяне пускались из малоземелья. Семьи были большими и многодетными, всех надо накормить. А в Сибири, а в те времена Северный Казахстан называли Сибирь- плодородной земли вдоволь. Хорошим стимулом стала Столыпинская реформа, поддержавшая переселенцев рублем. Переселенцы облюбовали северные –западные территории Кустанайского уезда Турнайской области.

Переселенцами была создана в поселке Ливановский община. На сходах переселенцы решали важные вопросы общего характера: выделение земли под посевы, сенокосы, пастбища, строительство школы, церкви,плотин, колодцев, выполнение разного рода повинностей и обязанностей, скажем, пастуха и т.д Местные киргизы(казахи -в то время еще не было этого наименования местного населения)не могли выговаривать имя Лявона (выходца из города Новоржев Псковской губернии),и так получалось- спрашивали :"Куда едешь(қайда барасым? " отвечали : К Ливан үшін жарма, қант" "К Ливан- за крупой ,сахаром" , так и послужило это основой для наименования поселка.Переселенцы начали строить себе землянки. Появилось несколько десятков примитивных жилищ. Это место поселения уездная власть и назвала поселок Ливановский…

В числе первых жителей в поселение прибыли семьи Степана Аврамовича Садченко, Фотия Семёновича Нижника, трёх братьев Щербины, Абрама Сидоровича Пищенко, Василия Акакиевича Акименко, Бардака Ильи , Белогривого Степана,Гардичук Филимона,Губенко Филиппа,Журного Емельяна, Козлова Григория,Колисниченко Александра,Матущака Макара,Нашира Федора,Вишневского Андрей Андреевича,Воробьева Семена,Кищука Ефсея ,Коваль Петра,Мамченко Ивана ,Личмана Давида ,Чеботарского Антона и других.

Очевидец тех времен из Ливановки грустно описывал первые переселенческие невзгоды: "Путь оказался труднее, чем думали… Пошли болезни, стала падать скотина, да и народ порядком издержался… Многие были растеряны ,понимая ,что вокруг одни такие же переселенцы, понявшие, что никто на горе их не отзовется, никто не придет на помощь" Поселок Ливановский представлял -"это степь, то по краю широкой улицы, поросшей зеленой травою, с слабо наезженными колеями, стоят постройки самого разнообразного вида. С большими промежутками видны одна-две избы, иной раз без крыши или без всякого прируба, иногда без дверей и оконных рам. Одни усадьбы обрыты со всех сторон глубокой канавой, заменяющей заборы и плетни, другие совершенно открыты и ничем не огорожены. Потом опять пустыри по обе стороны, а за ними приземистые с малыми подслеповатыми оконцами мазанки. На улице лежат бревна, кучи земли, дерн. И тут же, но непременно в стороне от улицы…

нечто среднее между жильем человека и логовом животного, землянка, устроенная в яме, с чуть приподнятыми над нею стенками из дерна, замощенная сверху вместо крыши чем попало; и на открытом воздухе особого вида летние печи для варки пищи.

"Не все выдерживали такую жизнь. Люди сурового закала, упорные и нетребовательные, например, латыши, сектанты, уживались легче; переселенцы из среднерусских и украинских губерний, выросшие в иной обстановке, а в особенности бабы, долго не могли привыкнуть к дикости новых условий"(из архивной справки)"

В 1906 г. законом 6 июня и повелением от 9 ноября "всем сельским обывателям и мещанам-земледельцам" было предоставлено право без особого разрешения начальства или общественного схода, свободно переселяться на отведенные для сего в губерниях и областях Азиатской России казенные земли". Из многих губерний Украины началось массовое переселение крестьян на вольные земли. В основном ехали безземельные. В поселок Ливановский прибыли выходцы из Полтавской, Херсонской, Каменец-Подольской губерний, казаки со станиц Семикаракорской и Зимниковской Ростовской губернии..Уже в 1905 было построено около трех десятков землянок.Затем в1906 году в поселок прибыло–17 семей ,1907-27, 1908- 20 семей , в 1910 году – тридцать, подъезжали и позднее .Поселенцы испытывали большие затруднения со строительными материалами. В Кустанайском уезде, например, леса являлись собственностью казны и были недоступны для свободного пользования. Но правительственным распоряжением разрешалось "в тех случаях, когда на переселенческом участке не имеется строевого леса", безвозмездно отпускать лесные материалы из казенных дач – "в размере не свыше 200 строевых дерев и 50 жердей на двор и, сверх того, для бань по 20 и для гумен и риг до 60 дерев..Зажиточные крестьяне неприменули сразу же воспользоваться дармовым стройматериалом ..а беднота пока собиралась заказать лесоматериал акция и прекратилась…поэтому "Жилища строили из местных материалов, поначалу, как правило, из пластов вывернутой плугом земли, отсюда и название тех жилищ – землянки.

Дом делился на две половины, внутри русская печь, икона в переднем углу на восход солнца да лавки вдоль стен. Правительство интенсивно оказывало дорогостоящую продовольственную помощь, которую сельское население, привыкшее считать её обязательным подарком («царёвым пайком»), принимало без благодарности.

Потом те, кому удавалось поднакопить денег, ставили дома из самана. Саман делали у кочковатого болотистого озера Песчаное. Шли в дело и сами кочки, из них ладили изгороди, завалинки у домов. В каждом хозяйстве был большой двор, огород. Чтобы скотина не забрела в огород, его обкладывали кочками с болота. Был в каждом дворе и свой ток(гумно), на котором большими с выточенными зубьями камнями молотили зерно.Впоследствии, вплоть до 70 годов прошлого столетия, эти камни валялись по селу Ливановка за ненадобность ....но одно интересно, как финское изобретение попало в Ливановку???..вокруг использовались другие жернова....Наводит мысль опять на Лявона!!! Одиозная личность была того времени в Ливановке. Вокруг поселка Ливановский находилось несколько аулов: Юсуп, Назарбай, Карабатыр, Аксакал. Выделялся среди прочих бай Юсуп, которому, по свидетельству современников, принадлежало свыше тысячи одних лошадей. У этого богатея ливановцы арендовали и землю под сенокосы. Основным занятием жителей стало земледелие. Вызвали землемера, который нарезал каждому участок по числу членов семьи. Зажиточным земельный участок определялся в 200 с лишним саженей. Бедняки получали в два раза меньше. Обрабатывали землю кустарным способом. Соха, мотыга и однолемешный плуг составляли их орудия труда. Кто нуждался получил от государства семена, но многие их покупали.

При переселении государство освобождало крестьян на три года от всех налогов. Так начиналась их жизнь, полная трудностей. Новая земля вначале хорошо родила. Особенно высокими были урожаи пшеницы, ржи, проса, рыжика. Каждый крестьянин заимел лошадь. Летом мужчины подрабатывали на сенокосах у местных баев. Были семьи, прибывавшие на поселение в Ливановский поздней весной и даже летом. Они не успевали сделать посев, и их ждали неудачи или даже разорение. Некоторым семьям удавалось снять у старожилов 1 – 2 десятины посеянной пашни. Основная же масса вынуждена была кормиться покупным хлебом до следующего урожая. "Уже к осени, переселенец, оставшийся без хлеба и без значительной части привезенных денег, оказывается очень ослабленным. Но впереди еще зима, нужно прокормить себя и семью. Зимних заработков в округе почти нет, цены на продукты очень высокие… Переселенцы, имеющие запасы хлеба, продают их дорого и вообще эксплуатируют слабейшее население… Вновь прибывшие ливановцы проживают последние деньги, затем начинают за полцены продавать скот, и к началу весны их хозяйство либо ослаблено,либо разорено Хозяева таких семей разбиты и материально, и нравственно.не всегда была гостеприимной. Не имея возможности получить законный участок, самовольцы вынуждались к аренде земель у местного казахского населения и зачастую попадали в беззащитное положение.

Переселенная в Ливановку деревенская беднота была совершенно не приспособлена к хозяйствованию в трудных условиях освоения тяжелых целинных земель. Возросло количество "обратников"-возвращенцев назад. Действительно бедняки давали огромный процент обратников, несостоявшихся переселенцев, а региональное не отказывается от переселения слабого крестьянства, но все большее предпочтение оказывало поддержке "крепкого мужика". Отношения с местным населением с годами, как правило, устанавливались деловые, налаживалось взаимодействие и понимание. Конечно, было и неприятие сторон, были и потравы и угон скота. К тому же среди ливановских переселенцев встречались разные люди. Были такие, которые смотрели на богатую казахскую степь, как "на удойную, но покорную буренушку". Им чужда была скотоводческая жизнь местного населения, поражало сравнительное многоземелье; они не могли уразуметь, почему кочевники, которые "не дают царю солдат", "с японцем не дрались", пользуются таким земельным изобилием ("земли бильш, як у наших панов"). Зажиточные переселенцы имели возможность сразу же построить прочные и удобные избы, чаще всего из кирпича-сырца (самана), выделываемого тут же на месте. Так, например, поступали переселенцы из Полтавскоий и Черниговской губерний, быстрее всех соориентировавшихся в новых условиях. Их хозяйства выделялись размером и отделкой дома, прочными надворными постройками и изобилием сложенного во дворе корма и соломы..

Переселенцы выращивали рожь, пшеницу,просо,гречиху,рыжик -из которого впоследствии давили масло,коноплю ,из которой ,после замачивания и переработки ,ткали холсты, землю обрабатывали в основном волами.

Столыпинская реформа своей главной цели не достигла. Не успели. Помешала революция. Но все таки столыпинская реформа дала результаты. За 7 лет посевные площади России были увеличены на 10 процентов, вырос экспорт зерна.Закупка сельскохозяйственного оборудования скакнула вверх в 3,5 раза. Объем используемых удобрений – в 2,5 раза. Это подстегнуло промышленность – рост до 8,8 процента в год.

Минус тоже был: из-за Урала вернулся один миллион человек, люди не смогли найти себя на новом месте. Еще 344 тысячи неустроенных остались на месте. Всего – больше трети всех переселенцев…

Первый год проживания -1905-й год сопровождался рядом неудач для ливановцев и частично изменил ситуацию в становление поселка . От жары пострадало до пятой части урожая. Засорённость хлебов, прежде всего, просянкой, была довольно-таки высока и достигла более трети засеянных площадей. К тому же появление вредителей (полевых мышей, червей и, реже, – тли) вынудило ливановцев , незнающих , как с ними бороться, преждевременно жать и молотить хлеба.

К осени 1905 года недостача заготовки семян зерновых культур, таким образом, достигла колоссальных размеров. Трудности 1905 года в поселке Ливановский сопровождавшиеся порой появлением цинги среди сельчан, вынудили переселенческое управление закупать зерно, с целью раздачи его нуждающимся переселенцам. Управлением создано было правление, для выдачи крестьянам семян, орудий труда, строились сельскохозяйственные склады. Ливановцы были закреплены за складом в Орске.

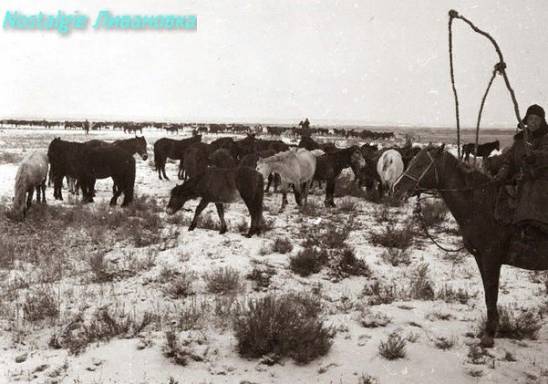

Там получали семена и приобретали необходимый инвентарь, стали использовать "Майн" – обычай пользования крестьянами рабочего скота казахов, с обязательной обработкой их полей. Скотоводство у переселенцев носило вспомогательный характер. Под влиянием местного населения ливановцы стали разводить лошадей и овец. У местных переселенцы научились табунному содержанию скота, в том числе в зимнее время.

По примеру переселенцев казахи стали переходить к сенокошению, заготовке кормов на зиму. Стали использовать в повседневной жизни железные орудия труда-плуги , бороны, косы,серпы,тяпки.мотыги,кайло..Научились возделывать овощи-капусту, картофель,занимались бахчеводством, сажали арбузы, дыни. С хорошим пришло и плохое, участившиеся случаи употребления спиртного и беспечность – тормозили развитие крестьянских хозяйств в селе, как у переселенцев, так и у казахов. Многие жители с сожалением отмечали: «С переселенцами явилась и «культура»: киргизы начали водку пить и страстно играть в азартные игры…Играют русские, играют киргизы , пьют те и другие…» В поселке Ливановкий , Лявон открыл большой свой магазин под черепичной крышей. Купить в нём можно было практически всё. Была у него и пивная(гэндэлык, как называло его местное население,в котором можно было выпить), которой он владел до 1923 года..которую он вынужден был закрыть ,так как в этом году в СССР началась антиалкогольная кампания.Каждый вечер собирались в пивной мужики. Пили за плату и в долг, расплачиваясь потом зерном, баранами,скотом ,жиром,маслом ,а то и лошадьми. После расчёта Лявон вёз зерно и скот на Урал обменять на водку, пиво и т.д.

Стали строить дома с двускатными камышовыми крышами. Для постройки землянок и подворья лес завозили из Аманкарагайского бора на волах. Появились каменные амбары ,построенные из камня ,привезенного из Жетикары-горы.Местные зажиточные казахи с удовольствием обменивались товаром с новыми поселенцами, занимавшимся земледелием, но с другой стороны относились довольно настороженно к пришельцам, которым были переданы ихземли.В поселке открылась лавка, ларь,лабаз ,магазин. Мимо Ливановки на Денисовку и далее на Челябинск ,шли торговые караваны с Ташкента,Бухары,Восточного Туркестана,Синьцзяна и самого Китая.. Бесчисленные караваны протаптывали такие глубокие тропы, что скот часто путая дорогу домой, уходил далеко от поселка ,а порой и терялся бесследно в степи(промышляли тогда и барымтачи-скотокрады) . Регулярно ,один раз осенью ,в селе проходила ярмарка,на которую съезжались со всей округи(Бердинки,Филипповки,Богдановки,Туфановки,Коломенки, и др.которая проводились ежегодно, с привлечением большого количества степняков,крестьян, купцов. В Ливановку съезжались купцы из больших городов,Челябинска,Троицка, Оренбурга,Кустаная из Денисовки,Домбаровки и Бред. Ливановцы торговали скотом, рыбой,солью,шкурами,жиром,маслом.

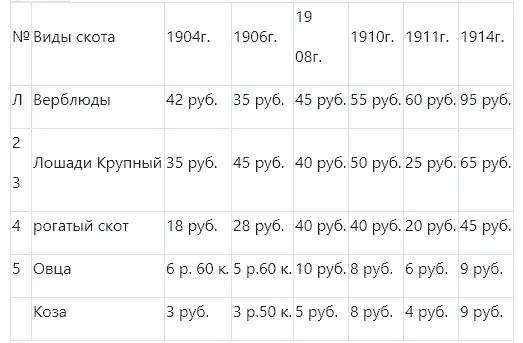

Изменение стоимости скота на Денисовской ярмарке с 1904-1914гг

Так в 1906 году в октябре месяце в Ливановке прошла ярмарка, на которую казахами было пригнано много скота и было продано по высокой цене, цена на хлеб была: на пшеничную муку от 1 руб. 35 коп. до 1 руб. 70 коп. и на пшеницу от 1 руб. 25 коп. до 1 руб. 45 коп. за мешок, а в частности баранов продавали: буйдаков по 5-5 1/2 руб., кургашек – 3 руб., кунапов – 7 и 7 руб. 50 коп., рогатый скот – от 15 руб. и до 60 руб., что до лошадей, они тоже стоили очень дорог

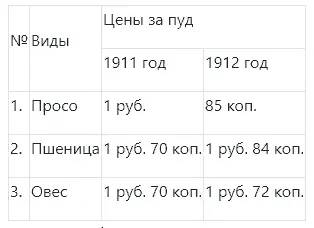

Стоимость зерновых культур

Из-за наплыва иногородних торговцев, цены на мануфактурные и галантерейные товары были понижены Лявоном из-за демпингования приезжими купцами . Иногородние купцы с этой ярмарки имели большую прибыль . Они скупали все подешевке, взамен продавали : семенное зерно,мебель,ювелирные изделия,табак,алкоголь,предметы первой необходимости, одежду, обувь,сельхозинвентарь,бакалею,утварь.