Полная версия

Вольная русская литература

Юрий Мальцев

Вольная русская литература

Юрий Владимирович Мальцев

Ростов-на-Дону, 1932 – Бербенно, 2017

Составление, публикация и научная редакция

Михаил Талалай

На обложке: Митинг памяти жертв репрессий 14 июня 1988 г. (выступает поэт Виктор Кривулин), Ленинград, Юсуповский сад. Фото Владимира Меклера (источник: портал Voci libere in URSS / a cura di C. Pieralli, M. Sabbatini, Firenze: FUP, 2021).

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© Ю. В. Мальцев, наследники, 2023

© М. Г. Талалай, составление, научная редакция, 2023

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2023

Вольная русская литература

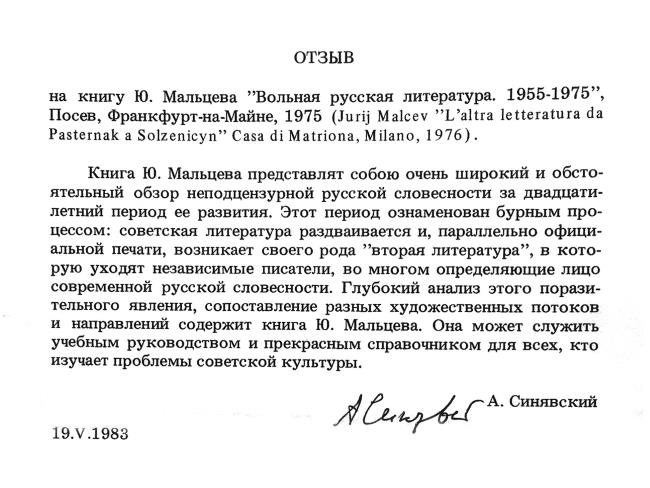

Из Архива Института Восточной Европы при университете Бремена, Фонд Мальцева, FSO 01-030.039. Публикуется впервые

Предисловие автора

Достоинство литературы зависит, разумеется, не от того, подпольная она или официальная, и мысль написать историю современной подпольной литератула бы показаться надуманной и неоправданной, если бы не было к тому веских причин эстетического и идейного порядка.

В самом деле, сегодня в России мы наблюдаем явление беспрецедентное: существование двух разных и, даже более того, двух антагонистических культур – официальной и подпольной. Литература подпольная (или «вторая литература», как называет ее А. Синявский[1]) четко противостоит литературе официальной в своих художественных критериях, в своем формотворчестве, в своих мировоззренческих и философских позициях, и это дает право рассматривать подпольную литературу как явление самостоятельное. И в то время как литература официальная, располагающая мощным издательским и пропагандистским аппаратом, широко известна, наводняет собой рынок, рекламируется, рецензируется, каталогизируется и т. д., литература подпольная с трудом фиксирует себя. Она вынуждена совершать героические усилия (буквально героические, ибо как авторы, так и распространители платят годами лагерей, жизнью) для того, чтобы выжить, и часто не выживает (сколько рукописей похоронено в печах Лубянки и в тайных архивах КГБ!) и не имеет еще ни своих истолкователей, ни своих историков. И это несправедливо, ибо официальная литература последних десятилетий не может похвастать произведениями, которые хоть в какой-то мере могли бы соперничать с такими подпольными книгами, как «Доктор Живаго» Пастернака и «Семь дней творения» Максимова, как «Любимов» и «Голос из хора» Синявского, как «Раковый корпус» и «В круге первом» Солженицына, как «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» Войновича и «Опустелый дом» Л. Чуковской.

I. Рождение самиздата

Известно, что каждое действительно большое новое явление в жизни неизбежно находит свое отражение в языке. И вот сегодня в русский язык прочно вошло новое понятное всем слово – самиздат, и уже из языка русского постепенно проникает в иные языки[2].

Самиздат имеет свою предысторию. Подпольная литература в России существовала издавна. Первым самиздатовским произведением по праву может быть названо «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Радищева (1790 г.), с той, однако, лишь разницей, что Радищев имел в своем распоряжении типографию, тогда как сегодняшним самиздатовским авторам доступна лишь пишущая машинка с ее пятью-семью копиями.

В первой половине XIX века распространялись в списках некоторые неопубликованные стихи Пушкина, Лермонтова, комедия Грибоедова «Горе от ума», ходило по рукам письмо Белинского к Гоголю и т. д. Но всё это были явления маргинальные, никоим образом не менявшие общей картины, ибо литература оппозиционная была в общем-то равноправна литературе ортодоксальной: Некрасов, Белинский и Салтыков-Щедрин имели свои журналы и типографии наравне с Фаддеем Булгариным и Николаем Гречем. Более того, во второй половине XIX – начале XX века литература оппозиционная, прогрессивно-демократическая определяла собой главное направление русской культуры, прогрессисты и демократы задавали тон в обществе, они заставили замолчать на долгие годы великого поэта А. Фета. Премьеры революционных пьес Максима Горького были событиями, которые обсуждались всем тогдашним образованным обществом. Льва Толстого не без оснований называли «вторым царем» России. А. Чехов в письмах к своему издателю Суворину жалуется на то, что цензура вычеркнула из его мрачных рассказов несколько фраз – в те времена это казалось невыносимым произволом. А сатирический журнал Гржебина печатает злые карикатуры на правителей и даже на саму царскую особу.

После Октябрьской революции 1917 года подпольная литература продолжает свое спорадическое существование – первым значительным явлением послереволюционной подпольной литературы нужно считать, несомненно, сборник «Из глубины» (1918 г.)[3]. Затем следуют стихи Н. Гумилева; Е. Замятин публикует свой роман «Мы» за границей, многие выдающиеся русские писатели в 20-х годах печатают свои книги в Берлине. Андрей Платонов, Михаил Булгаков, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Михаил Зощенко долгие годы вынуждены писать «в стол». Широко ходят в списках неопубликованные стихи С. Есенина. Но самиздат как таковой, как масштабное явление, возникает лишь после смерти Сталина, или, еще точнее, после XX съезда КПСС, осудившего «культ личности». «Доктор Живаго» Б. Пастернака (1957 г.) открывает собой новую страницу в истории русской литературы. Он, как первый упавший камень, увлекает за собой целую лавину подпольной литературы. Процесс нарастает стремительно: если в 1964 году самиздатовская литература насчитывает лишь десяток-другой названий, то десять лет спустя, в 1974 году, из самиздатовской литературы можно составить большую библиотеку.

Сначала, в конце 50-х – начале 60-х годов, появились подпольные машинописные журналы в Москве, Ленинграде и других городах. В них – стихи, небольшие рассказы и большие повести, публицистика, философские эссе, пьесы, рецензии на самиздатовские произведения. Некоторые из этих журналов после выхода нескольких номеров (а иногда и лишь одного-единственного) и после ареста их редакторов сразу же прекращали свое существование, другим удавалось существовать дольше, несмотря на охоту полиции за авторами и редакторами. Вот некоторые из наиболее известных самиздатовских журналов: «Синтаксис», «Бумеранг», «Феникс», «Колокол», «Сфинксы», «Русское слово», «Сеятель», «Демократ», «Хроника текущих событий», «Общественные проблемы», «Политический дневник», «Вече», «Обозрение», «Литературная хроника», «Калейдоскоп», «Свободная мысль», «Коктейль», «Сирена», «Времена года», «Фонарь», «Мастерская», «Шея», «Молодость». Некоторые из этих журналов, или выдержки из них, изданы были затем на Западе[4].

Хотя самиздат затем перешел к иным формам (романы, большие эссе, сборники и т. д.), традиция создания машинописных журналов продолжает жить: в конце 1974 – начале 1975 г. в Москве начали выходить три новых журнала – «Земля»[5], «Московский сборник», «Двадцатый век» и готовится к выходу периодическое издание сборника «Будущее Советского Союза».

Рождение самиздата обусловлено особенностями русской общественной жизни последних десятилетий. После смерти диктатора, после отмены наиболее жестоких сталинских законов и реорганизации некоторых общественных структур, после реабилитации и освобождения из концлагерей миллионов заключенных Россия пробудилась от глубокого сна сталинской ночи. Наступила новая эпоха в истории России, резко отличающаяся от эпохи предыдущей. Повсеместное брожение умов, потребность осмыслить опыт последних пятидесяти лет (попытку создания нового общества, новой культуры, новой морали, нового человека), стремление выйти из культурной изоляции, искусственно оторвавшей страну на несколько десятилетий от всего остального цивилизованного мира, стремление усвоить созданные за это время Западом духовные ценности, потребность в новых идеях и новых формах их выражения – всё это, не находя себе места в рамках цензуры, вылилось в самиздат.

Слово «самиздат» очень точно выражает суть явления – спонтанное саморазмножение подпольной литературы. Отпечатанное на пишущей машинке в нескольких экземплярах произведение попадает сначала в руки ближайших друзей автора, которые, в свою очередь перепечатывая или перефотографируя рукопись, передают ее дальше, число экземпляров растет таким образом в геометрической прогрессии, и через несколько месяцев копии самиздатовской книги можно уже обнаружить в местах самых отдаленных и в кругах, никак не связанных с тем кругом лиц, с которым лично знаком автор.

Если произведение по-настоящему интересное, то оно тайными путями проникает за границу и там издается (всю сложную цепочку этих тайных путей не знает обычно ни сам автор произведения, ни публикующий его издатель; пишущему эти строки самому не раз приходилось быть одним из звеньев этой цепочки). Напечатанная за границей книга проникает, опять-таки тайными путями, обратно, в Россию, размножается фотоспособом и циркулирует наряду с машинописными копиями самиздата.

Изготовителей машинописных копий и изготовителей фотокопий арестовывают и сурово наказывают (как, например, машинистку Веру Лашкову[6] или московского рабочего В. Кожаринова, систематически занимавшегося изготовлением фотокопий и арестованного после того, как КГБ обнаружил тайник, где он хранил материалы). В последнее время начали уже появляться самиздатовские книги, отпечатанные типографским способом в России: либо в тайных типографиях, либо в государственных типографиях тайком от начальства. Таким образом напечатаны, например, «Архипелаг ГУ-Лаг» Солженицына и «О стране и мире» Сахарова.

Нужно сказать, что хотя тиражи самиздата, конечно, не могут сравниться с тиражами официальной литературы, издаваемой многочисленными советскими издательствами, это свидетельствует вовсе не о малой распространенности или малой популярности самиздата и о большей популярности официальной литературы, а лишь о техническом превосходстве государственной издательской машины над свободным и подпольным книгоиздательством. Что же касается популярности и читаемости, то дело обстоит как раз наоборот: одна машинописная копия или фотокопия самиздатовской книги прочитывается десятками, а иногда и сотнями людей, переходит из рук в руки, зачитывается до дыр. Часто такую самиздатовскую книгу удается получить лишь на один день или на одну ночь, потому что десятки других желающих ждут ее, и тогда тот, кому посчастливилось ее заполучить, вместе со всем своим семейством усаживается читать всю ночь напролет, читают, передавая друг другу по очереди драгоценные листочки. А многие советские книги, изданные многотысячными тиражами, годами пылятся на полках книжных магазинов и затем отправляются в макулатуру.

Духовное пробуждение русского общества и идейные и художественные поиски, находящие свое отражение в самиздате, – явление сложное, пестрое, разноплановое, и западные наблюдатели, желающие понять его, сталкиваются с большими трудностями. Его невозможно понять со стороны, не проникнувшись его духом, не живя жизнью сегодняшнего русского общества, ибо жизнь эта подспудна. Она скрыта от постороннего наблюдателя. Без легальных и общедоступных путей выражения она остается для постороннего наблюдателя загадкой или воспринимается им искаженно, поскольку услышанными оказываются чаще не те, кто серьезнее и глубже, а те, кто безрассуднее и смелее, не те, кто погружены в тихое творческое созидание, а те, кто суетятся в поисках популярности (правда, часто платя за эту популярность арестом, каторгой, страданиями).

В еще более глубокие заблуждения при оценке сегодняшней русской литературы впадают те, кто принимают за подлинную критику режима появляющиеся в официальной печати не совсем ортодоксальные произведения. В работах этих исследователей, посвященных советской литературе, можно найти глубокомысленные исследования сочинений Е. Евтушенко,

A. Вознесенского, В. Аксенова или В. Розова, которых в России никто не читает всерьез. Только человек, не живший в сегодняшней России, в атмосфере советского общества, может сказать, что в повестях В. Аксенова находят свое «искреннее и честное выражение чаяния и сомнения советской молодежи»[7] и что

B. Аксенов «дает нам свежие, чарующие образы современных советских молодых людей»[8], или что роман Ю. Бондарева «Тишина» является «значительным произведением, ставящим себе цель вскрыть страшные язвы сталинского периода» и «довольно убедительно обнажающим советскую действительность»[9].

Фальшивые, боязливо обходящие стороной самые серьезные проблемы, надуманные, неискренние книги Аксеновых[10] и Бондаревых с их полуправдой вызывают у сегодняшнего русского интеллигента гораздо большее отвращение, нежели откровенно лживые книги Софроновых и Кочетовых. Западных исследователей сбивает с толку критика, с которой обрушиваются в советской прессе на книги Аксенова или Евтушенко «догматики». Но «догматики» недовольны этими книгами потому, что их так же, как и мыслящую интеллигенцию, но только в другом смысле, не устраивает полуправда. Даже та половинка правды, которая есть в этих книгах, им неприятна. В результате эти писатели оказываются между двух огней, и Евтушенко в своих метаниях справа налево начинает походить на шута: его телеграммы протеста советскому правительству по поводу репрессий против писателей (отправленные с крымского курорта в перерыве между двумя попойками) вызывают в Москве лишь смех, а появляющиеся после этого вдруг в советской прессе его верноподданнические стихи никого не удивляют. Так же как никого не удивляет, что после романа «Тишина» («вскрывающего язвы сталинского периода») Ю. Бондарев начинает делать откровенно просталинские кинофильмы.

Стремясь объяснить нынешнее духовное брожение в понятных им терминах, западные наблюдатели придумывают схемы, соответствующие их собственным установкам. Левые объявляют советских оппозиционеров «правыми», врагами социализма и прогресса, не понимая того, что слова «левое» и «правое» меняют свой смысл при перемене угла зрения. Крайние левые, напротив, объявляют русское культурное возрождение возрождением подлинного марксизма, называют диссидентов борцами за настоящий социализм[11], и в этом мнении парадоксальным образом сходятся с крайне правыми или с людьми, которые, во всяком случае, никак не сочувствуют советской власти[12].

Но если столь затруднительна даже политическая характеристика советского движения протеста, то насколько труднее определить в западных понятиях идейные, духовные процессы, совершающиеся в недрах русского общества. Определенная часть русской интеллигенции («неославянофилы») даже намеренно отказывается мыслить в понятиях Запада, считая, что западные теории – марксизм и социализм – принесли слишком много зла нашей стране. Сегодняшняя подпольная литература очень точно отражает настроения русских людей, их сегодняшний образ мышления, в отличие от официальной советской литературы, которая вся построена на условностях и искусственно насаждаемых властью безжизненных шаблонах.

II. «Доктор Живаго»

«Доктор Живаго» Б. Пастернака — более чем книга. Это историческое событие. После долгих десятилетий молчания, когда русская литература фактически прекратила свое существование и сводилась лишь к скучным, казенным иллюстрациям партийных резолюций, вдруг раздался смелый и сильный голос живой России. Высокий интеллектуальный уровень, напряженный духовный поиск, темы и проблемы, характерные для великой русской литературы прошлого, выразительная сила слова – всё было неожиданным в этой книге, восстановившей порвавшуюся связь времен и поколений, перекинувшей мост через пропасть духовной пустоты и одичания от старой русской культуры к новой, возрождающейся и нарождающейся. Кажется невероятным, что в одной книге и в одной человеческой жизни совмещены столь разные и столь непохожие миры: старая Россия, старая Москва просторных интеллигентских домов с их хлебосольством, размахом, широтой, крепким здоровым бытом, основанным на веками освященных традициях, святочная Москва с дурачащимися ряжеными, елками, колокольным звоном, сердечностью в отношениях между людьми – и нынешняя советская Россия с «жилплощадью» («теперь это называется жилой площадью»[13]), трудовыми книжками, очередями в магазинах, проработками на собраниях и резолюциями, подозрительностью и страхом, жизнь с совсем иными масштабами и формами человеческого общежития. Пастернак, воспитанный и созревший еще в дореволюционную эпоху, представитель старой русской интеллигенции, большая и лучшая часть которой погибла в лагерях, затерялась в ссылках и эмиграции, оставил молодым, тогда еще только пробуждавшимся и едва начавшим осмысливать происходящее, свое завещание – «Доктор Живаго», плод зрелого опыта, долгого труда (первые наброски романа сделаны еще в 30-е годы) и многолетнего молчаливого (поневоле молчаливого) размышления. О «Докторе Живаго» написано много[14], и в этом нескладном хоре противоречивых голосов теряется главное: смысл романа, столь очевидный нам, русским, прожившим всю жизнь в советской России, и обусловленная им особенность формы этой необычной книги, которую невозможно верно оценить, оставаясь в кругу таких понятий, как традиционный роман, современный роман, антироман и т. п., и к пониманию которой скорее можно приблизиться, воспринимая ее, например, как Эудженио Монтале, назвавший «Доктора Живаго» «большой поэмой, со всех сторон открытой и дающей простор даже для символического истолкования»[15].

Смысл книги Пастернака можно понять лишь в контексте советской литературы и советской жизни, ибо вся она есть отталкивание от ценностей (или псевдоценностей), утверждаемых советской литературой и навязываемых человеку советской жизнью, вся она – протест, крик, боль. Когда мы читаем в «Докторе Живаго» рассказ о том, как ни в чем не повинных людей, первых встречных, хватают на улице и под конвоем отправляют в трудовую армию на принудительные работы (стр. 257–258), мы воспринимаем это как противовес схематизированному, плоскому, трафаретному изображению в советской литературе революционных лет как героической борьбы восставших народных масс с подлыми и жестокими эксплуататорами. Когда мы читаем о том, что Красная Армия расстреливает из пушек непокорные советской власти деревни (стр. 265); что советская власть берет заложниками женщин и стариков и безжалостно убивает их (стр. 523); что гражданская война превратила страну в пустыню, где «путник при виде путника сворачивал в сторону, встречный убивал встречного, чтобы не быть убитым», где «появились… случаи людоедства», где «человеческие законы цивилизации кончились» и «человеку снились доисторические сны пещерного века» (стр. 439); или что «изуверства белых и красных соперничали по жестокости, попеременно возрастая одно в ответ на другое, точно их перемножали. От крови тошнило, она подступала к горлу и бросалась в голову, ею заплывали глаза» (стр. 433), – всё это разрушает условное представление о революции, в течение десятилетий упорно насаждавшееся советской литературой, – в годы, когда даже такая книга, как «Конармия» Бабеля, сжигалась в печах Лубянки. Приходится только удивляться тому, что правдивое изображение революции Пастернаком шокировало многих на Западе, тогда как фальшивые и сусальные картинки советской литературы воспринимались спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Пастернака укоряли как человека, устремленного в прошлое, восстающего против героической морали активных преобразователей мира, а между тем такое, как у Пастернака, изображение революции не есть нечто новое, подобный взгляд можно встретить и у рафинированного француза А. Франса («Боги жаждут»), и у прельстившегося революционными идеями американца Э. Хемингуэя («По ком звонит колокол»), и у немца, гениального юноши Г. Бюхнера («Смерть Дантона»), и у многих-многих других.

Советская пресса, начавшая травлю Пастернака после опубликования романа на Западе и присуждения Пастернаку Нобелевской премии, обрушила на писателя поток ругательств[16], но даже не попыталась провести серьезный анализ романа и показать, в чем именно Пастернак неправ. Вдаваться в подробности, вести конкретный разговор можно лишь имея в руках убедительные и неоспоримые аргументы. А аргументы сводились к следующему: Пастернак дал «в руки агентов холодной войны литературный материал антисоветского, антинародного свойства»; «Пастернак в своем романе откровенно ненавидит русский народ», «в нашей социалистической стране, охваченной пафосом строительства светлого коммунистического общества, он – сорняк»; «роман “Доктор Живаго”, вокруг которого поднята пропагандистская возня, обнаруживает только непомерное самомнение автора при нищете мысли, является воплем перепуганного обывателя»; «место Пастернака на свалке». Секретарь ЦК ВЛКСМ Семичастный, выступая на многолюдном собрании, назвал Пастернака свиньей, на таком же уровне проходили и выступления советских писателей во время обсуждения романа Пастернака в Союзе советских писателей: «и главные, и любые герои этого романа прямо и беззастенчиво проповедуют философию предательства»; «роман является апологией предательства»; «марксизм, идеями которого мы живем, они [герои романа. – Ю. М.] пытаются опровергнуть как науку»; «Пастернак передал рукопись итальянскому издателю Фельтринелли, который является ренегатом, перебежчиком из лагеря прогресса в лагерь врага»; «Пастернак окончательно разоблачил себя как враг своего народа и литературы»; «должна быть проведена очистительная работа, все мы должны понять, на какую грань нас может завести сочувствие к эстетическим ценностям, если это сочувствие идет за счет зачеркивания марксистского подхода»; «роман о докторе Живаго – плевок в наш народ»; произнести имя Пастернака – «это тоже самое, что неприличный звук в обществе»[17]. Подобные аргументы противников, пожалуй, красноречивее любой защиты говорят, на чьей стороне правда.

Пастернак не отрицает правды революции, правды ее порыва, ее устремлений, он отлично видит несправедливость старого общества, «нищету, поругание человека в труженике, поругание женщины» (стр. 533) и отмечает закономерность родившихся в XIX столетии социалистических и марксистских идей, искавших выход из этой несправедливости. Живаго с воодушевлением говорит не только о первых днях Февральской революции, о «с неба свалившейся свободе», когда каждый был «растерянно-огромен», «подавлен самим собою, своим открывшимся богатырством» (стр. 169), но и о большевистском октябрьском перевороте, называя его «простым, без обиняков, приговором вековой несправедливости» и видя в нем «что-то от безоговорочной светоносности Пушкина, от невиляющей верности фактам Толстого» (стр. 226). (И в этом Пастернак даже отходит от исторической правды, ибо достаточно почитать русские газеты тех дней, включая и газету социалистов-революционеров, чтобы убедиться в том, что всё образованное русское общество восприняло большевистский переворот совсем иначе – как нелепую и несвоевременную авантюру, как безответственный и гибельный шаг.) Но логика революции, говорит нам Пастернак, с ее насилием и нетерпимостью, к сожалению, ведет, как правило, совсем не к тому, чего хотели достичь.

Подобно тому, как человек не есть лишь физико-химический агрегат, так и жизнь общества человеческого не есть лишь производственные отношения и борьба классов. Упрощение жизни, ее примитивизация, стремление переделать ее по заранее составленным схемам ведет лишь к насилию над жизнью, за что она мстит своим тиранам, обманывая их надежды и приводя их к неожиданным жутким результатам. «Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя, может быть, и видавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Для них существование – это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама вечно себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий» (стр. 395).

Восхищением перед жизнью, зачарованностью ее тайнами, ее красотой, ее непостижимой сложностью и гармонией исполнен весь роман, он весь являет собой как бы поэтический гимн жизни. (Именно этим, кстати говоря, объясняется то, что эта трагичнейшая и жуткая по своему содержанию книга вовсе не оставляет впечатления безысходности, а напротив, поражает светлой поэтической приподнятостью.)