Полная версия

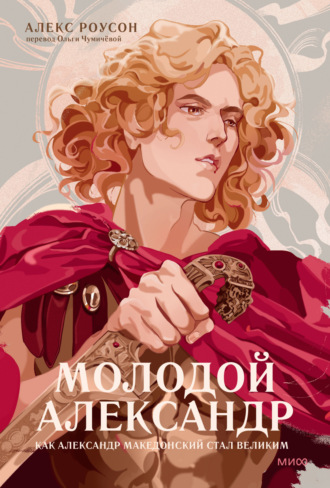

Молодой Александр

Алекс Роусон

Молодой Александр

The Young Alexander: The Making of Alexander the Great

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Originally published in the English language by HarperCollins Publishers Ltd. under the title The Young Alexander

Copyright © Alex Rowson 2022

Alex Rowson asserts the moral right to be acknowledged as the author of this work.

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2023

Клану Роусонов

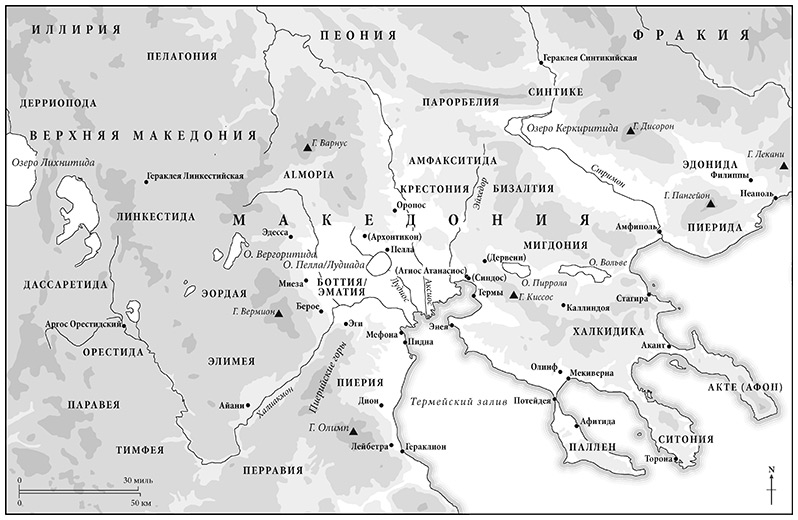

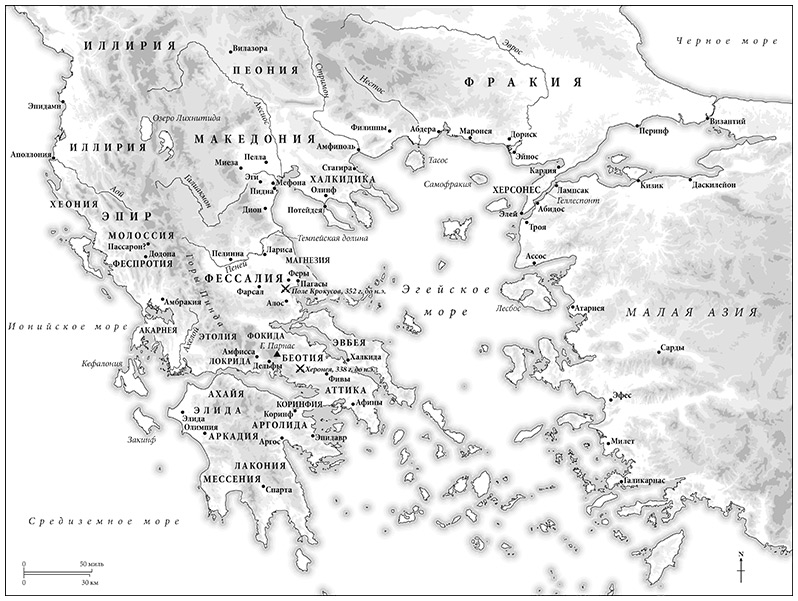

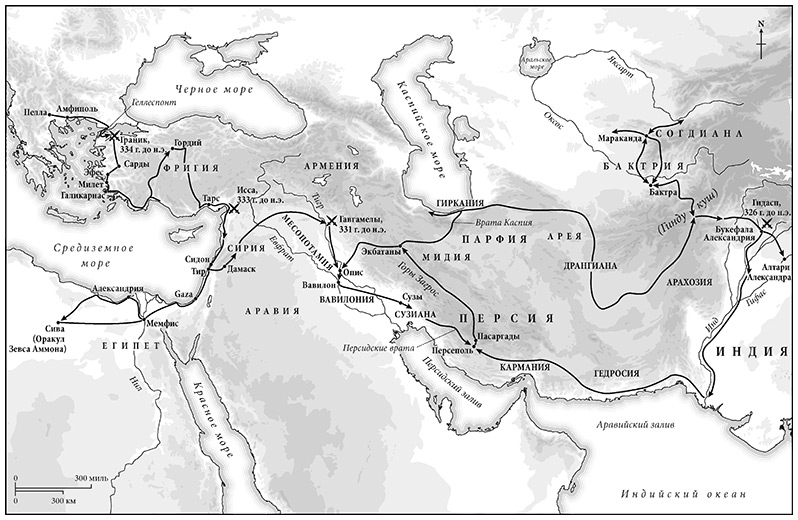

Македония во времена Филиппа II и Александра

Греция, Балканы и Малая Азия (IV век до н. э.)

Азиатская кампания Александра (334–323 гг. до н. э.)

Пролог

Восьмого ноября 1977 года, в греческий православный праздник архангелов Михаила и Гавриила, замковый камень гробницы наконец был поднят, и в погребальную камеру впервые за два тысячелетия проник свежий воздух. Вокруг собралась команда археологов, и Манолис Андроникос, руководивший раскопками в Вергине на севере Греции, осторожно наклонился и просунул голову в маленькое прямоугольное отверстие. Внутри было темно и пахло затхлостью. Первые впечатления не соответствовали ожиданиям Андроникоса. Луч фонарика высветил пару грубо обработанных мраморных дверей, стены не были украшены даже белой штукатуркой, обычной для подобных гробниц. Массивная земляная насыпь и изящная роспись на фасаде строения обещали многое, и столь незатейливая обстановка стала для ученого горьким разочарованием. «Я совсем растерялся», – написал позднее Андроникос в своих мемуарах[1].

Но самым удручающим было то, что и на полу перед дверьми ничего не обнаружилось. Андроникос высунул голову из гробницы, утратив привычное присутствие духа, и выдохнул: «Пусто!»[2] Никто не посмел ему ответить. Снаружи не было никаких признаков взлома, которые указывали бы на древних грабителей, – но как гробница могла оказаться пустой? Не в силах поверить своим глазам, Андроникос снова заглянул внутрь. На этот раз он пролез дальше и направил фонарь прямо вниз. И то, что он увидел в этот раз, заставило его вскрикнуть от восторга. Чтобы приободрить коллег, он начал описывать каждый чудесный предмет в привычной академической манере: «Внизу от проема, совсем близко к стене, стоит небольшой мраморный саркофаг. Справа от себя я вижу много бронзовых сосудов, один бронзовый щит, пару поножей и другие бронзовые и железные предметы. Слева – серебряные сосуды. На полу вижу остатки какой-то органики, полагаю, это сгнившая древесина. На заднем плане виднеется обратная сторона внутренней мраморной двери. В центре камеры, справа от меня, стоит довольно странный доспех-кираса. На стенах никаких украшений»[3]. Когда ученый наконец поднялся, его лицо было серьезным, но, по словам одного местного археолога, «светилось от затаенного восторга»[4]. Гробница была нетронута. Андроникос своими глазами увидел то, что позже назвал «живой истиной прошлого»[5].

Содержимое гробницы, ее расположение в древнем городе Эги – родовом центре древней Македонии и месте захоронения македонских царей – вкупе с другими историческими и археологическими данными позволили Андроникосу предположить, что она принадлежала Филиппу II. Это был момент, подобный открытию гробницы Тутанхамона, – настоящий переворот в изучении македонской истории. И если Говард Картер обнаружил останки ничем не примечательного юного фараона, то Андроникос заявил, что нашел последнее пристанище одного из самых известных правителей античного мира, который превратил слабое и уязвимое царство в самую могущественную державу в бассейне Эгейского моря. Это была одна из величайших археологических находок ХХ века.

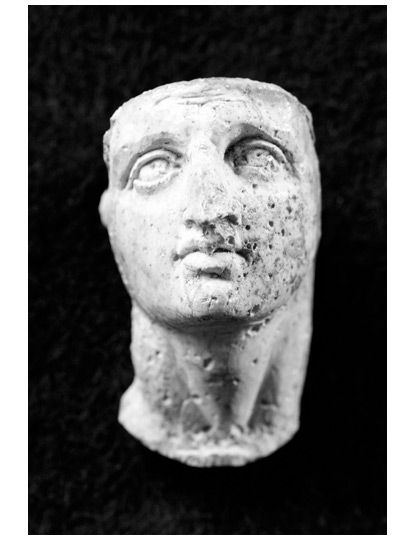

Команда археологов приступила к тщательному описанию гробницы и ее артефактов, а Андроникос тем временем сосредоточился на осколках фигурок из слоновой кости, найденных среди остатков истлевшей древесины. Стало ясно, что они некогда украшали фасад изысканного пиршественного ложа. Крошечные лица, величиной около дюйма, были вырезаны искусным мастером. Первым археолог поднял лицо мужчины средних лет с резко выступающим носом и аккуратно подстриженной бородой. Портрет напоминал изображение Филиппа на золотом медальоне из Тарса. Андроникос решил, что держит в руках образ погребенного здесь человека. Следующее лицо, которое он нашел, было совсем другим: молодое, с чисто выбритым слегка вздернутым подбородком и взглядом, угрюмо устремленным вдаль. Андроникос увидел в нем сына и преемника Филиппа, Александра Македонского, но не мог поверить своим глазам: «Я утратил самообладание… Я уже не ребенок, чтобы кричать от восторга, но внутри меня трубили фанфары»[6].

Андроникос открыл портал в прошлое, в крайне важный период мировой истории. Похороны Филиппа были одним из первых деяний Александра после восшествия на престол, но это событие не зафиксировано должным образом в древних источниках. Открытие гробницы словно вернуло к жизни то мгновение, когда Александр вышел из тени отца. Это была встреча с древностью, которую может подарить только археология.

Александр III Македонский, более известный как Александр Македонский (356–323 годы до н. э.), радикально изменил Древний мир. В 334 году до н. э., через несколько лет после смерти своего отца Филиппа, он начал вторжение в Персию. С жестокостью и блеском он завоевал Малую Азию, Левант, Египет, Ближний Восток, часть Средней Азии и северо-западную Индию, установив контроль Македонии над обширными владениями Персидской империи. История его жизни выглядит фантастической: сын матери, любившей змей, и израненного в боях отца, воспитанник Аристотеля, этот юноша с периферии греческого мира впервые принял участие в военной кампании в возрасте шестнадцати лет, стал царем в двадцать и царем царей в двадцать пять. На знаменитом коне Буцефале он вел в бой своих воинов, словно герой поэм Гомера, стремясь соперничать с деяниями всех, кто сражался до него, – и людей, и богов, потому что считал себя сыном бога. Умирая в Вавилоне в 323 году до н. э., через одиннадцать лет после начала азиатской кампании и за месяц до своего тридцатитрехлетия, Александр оставлял после себя достижения, которые никто и никогда не смог повторить. Его деяния оказали влияние на всю эпоху Древнего мира. Многочисленные города, которые он основал (названные одним и тем же именем Александрия), развивали торговлю между Востоком и Западом. Гомера стали изучать персидские школьники, трагедии Софокла и Еврипида читали в новых, экзотических краях, а речения Дельфийского оракула эхом отзывались в далекой Бактрии (ее столица находилась на территории современного Афганистана). Смешение греческой и восточной культур породило множество свежих идей и художественных форм. Это был рассвет нового, яркого века, широко известного как эпоха эллинизма (323–331 годы до н. э.). Она пролегла между Античностью с ее греческими городами-государствами и Древним Римом. Это была эпоха великих изобретений и поразительных достижений, равную которой трудно найти в истории человечества.

Стиль правления Александра и даже то, как он преподносил себя подданным и миру, стали образцом для всех, кто пошел по его стопам, в том числе диадохов, бывших полководцев царя, разделивших завоеванную им империю и создавших ряд независимых царств. Его примером вдохновлялись римские военачальники и императоры более позднего времени. Помпей копировал образ Александра, носил его плащ и принял имя Магнус, или Великий. Говорили, что молодой Юлий Цезарь был до слез тронут, прочитав о свершениях Александра: «Не думаете ли вы, – сказал он своим друзьям, – насколько печально то, что Александр в моем возрасте уже был царем стольких народов, а я еще не добился блестящих успехов?» Август какое-то время использовал образ Александра на имперских печатях, а безумный Каракалла верил, что сам был реинкарнацией македонского царя. Для тех, кто шел одиноким путем власти, гробница Александра в египетской Александрии была местом паломничества, пока не была утрачена где-то между III и IV веками н. э.[7]

Но призрак Александра не исчез вместе с его гробницей. Его ждала чрезвычайно яркая посмертная жизнь, плавно перетекающая в легенды, отчасти из-за популярности «Романа об Александре», написанного уже в III веке н. э. Этот текст оставался неизменно популярным и в последующие столетия, обрастая многочисленными версиями и дополнениями. «Роман об Александре» называют самым влиятельным историческим романом в мировой литературе, поскольку македонский царь бесконечно преображался в зависимости от вкусов и запросов читательской аудитории каждой новой эпохи[8]. К Средневековью Александр уже был и защитником христианства, царем-рыцарем, и бесстрашным искателем приключений, и мудрецом, изобретателем, опускавшимся в глубины океана в водолазном колоколе и поднимавшимся в небо на примитивном летательном аппарате; и мусульманином, посланником Бога. Его история дошла до отдаленной Британии. Поддельная переписка между Александром и Аристотелем о чудесах Индии является одним из самых ранних сохранившихся произведений, написанных на древнеанглийском языке, а роман XIV века стал попыткой связать Александра с легендой о короле Артуре. Так что Чосер имел все основания написать в «Рассказе монаха», что Александр был так популярен, что все слышали о его судьбе[9]. Сегодня увлечение Александром никуда не делось, он герой многочисленных книг и фильмов.

Однако с самого начала существовали резкие контрасты в оценках личности Александра. Так, для персов он был «Проклятым», величайшим разрушителем, но в то же время законным царем и отважным героем. У современных ученых есть поговорка о том, что у каждого свой Александр, в зависимости от интерпретации источников о его жизни. Каждое поколение, вглядываясь в мутное зеркало истории, приходило к своим выводам: в нем видели и просвещенного правителя, и военного гения, и мегаломаньяка, одержимого властью и величием, и пьяницу, и деспота. Александр, несомненно, был предельно сложной личностью, человеком невероятной энергии и честолюбия, способным на великое сострадание и сокрушительные, бесчеловечные поступки, человеком, стремившимся примирить героические идеалы с реалиями управления самой большой из когда-либо существовавших империй. Его царствование по-прежнему ставит перед нами трудные вопросы, более актуальные, чем когда-либо. Это отношения Востока и Запада, наследие колониализма и влияние авторитарного правления. Неважно, любите вы его или ненавидите. Человека, подобного Александру, в истории больше не было.

Всматриваясь в темноте гробницы в юные черты лица цвета слоновой кости, археолог Андроникос видел в его крошечных глазах тысячелетия истории, мифов и культуры. Этот юноша еще не был великим завоевателем – его подвиги впереди. Он был всего лишь правителем Македонии, человеком, которому предстояло стать Великим. Александр не вышел, подобно Афине, из головы своего отца, его уникальная личность ковалась в горниле македонской культуры, в сложной смеси влияний и событий, которые определили его будущее величие задолго до того, как он устремился на Восток. Когда Александр в двадцать один год выступил в персидский поход, он уже любил, терял, убивал и побеждал. Да, его слава гремела в Азии, но сам он был плоть от плоти Македонии.

Эту часть истории Александра редко рассказывают, и на то есть веские основания. Письменных свидетельств о его воспитании совсем мало, а те, что сохранились, окутаны романтическим флером, мифами и легендами. Плохое состояние исторических источников его родины сильно затрудняет исследование. Известно много имен македонских писателей, но до нас не дошло ни одно их сочинение. Наряду со спартанцами, карфагенянами и этрусками их часто называют одним из «молчаливых народов» древности[10]. Однако археология наконец возвращает им голос.

Исследование погребенного прошлого Македонии начиналось медленно. В справочнике Британского адмиралтейства от 1920 года утверждается, что за сорок лет, предшествовавших публикации, западные европейцы путешествовали по этому краю меньше, чем по любой другой части Европы к югу от Арктики[11]. Материковая Греция и острова с их впечатляющими руинами и прославленными достопримечательностями давно привлекали внимание туристов, ученых и антикваров, но к таинственным землям на севере большинство из них были равнодушны.

Ситуация стала меняться в XIX веке, когда несколько энергичных людей отважились отправиться в Македонию, невзирая на плохой климат, бандитов и малярию. Они применили новый подход к изучению истории региона, основанный на исследовании физических следов прошлого, а не письменных свидетельств. Самыми необходимыми вещами в дорожных наборах этих путешественников были револьвер, турецкая феска, маленькая аптечка и обильный запас средств от насекомых, а также добрый запас оптимизма[12]. Эти первые исследователи смогли отыскать древние поселения, надписи на камнях, собрать артефакты и заложить основу для развития истории Македонии, которая теперь стала самостоятельной областью научных исследований.

С падением османского владычества в Европе (1912–1913 годы) большая часть исторической территории Македонии была включена в состав греческого государства. Последовали новые раскопки. Раскрытию тайн прошлого способствовали крупномасштабные инфраструктурные проекты, которые серьезно изменили ландшафт: осушались болота, корректировались русла рек, строились плотины, сокращались пространства лесов, через горные склоны были проложены автомагистрали, создавались новые поселения. Но все равно Македония оставалась страной, которая помнит Александра, и теперь мы можем исследовать места и города, в которых он когда-то бывал[13]. Работы продолжаются по сей день, каждый год приносит новые находки и важные открытия. С каждым фрагментом этого по кусочкам извлекаемого на свет прошлого – то с помощью лопаты или кирки, а то и совка – мир древней Македонии обретает цельные очертания. Каждый глиняный черепок и кусок ржавого железа, человеческие останки и бесценные сокровища воссоздают некогда утраченную картину. Забытая история молодого Александра открывается постепенно, шаг за шагом, от раскопок к раскопкам.

Александр. Скульптурный портрет, найденный Андроникосом в Гробнице II, Вергина. DEA/ D.DAGLI ORTI / Getty Images

Часть первая. Царевич (356–336 годы до н. э.)

Глава 1. Небесное пламя

После разрушительного землетрясения начала I века до н. э. от Пеллы, одного из величайших городов древности, почти ничего не осталось, она превратилась в груды черепков и обломков. Лишь несколько районов были обитаемыми, но потом и они обезлюдели, и великий мегаполис постепенно канул в небытие. «Немногие города, столь важные и столь богатые воспоминаниями, оставили так мало следов своего существования», – заметил один путешественник XIX века[14]. Помимо местного источника, известного как «Купальни Александра Великого», лишь несколько разграбленных гробниц да россыпь древних находок, собранных фермерами с полей вместе с урожаем, составляли след былой славы города. Раскопки начались сразу после присоединения Македонии к греческому государству в ходе Балканских войн 1912–1913 годов. За два полевых сезона в 1914–1915 годах были обнаружены фрагменты позднеэллинистических домов, остатки фонтана и некоторые предметы, но Первая мировая война спутала все планы. Пелла вновь погрузилась в забвение.

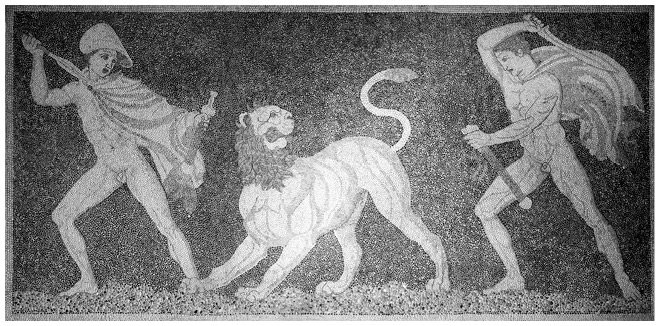

Крупный прорыв случился в начале 1957 года, когда местная семья начала копать подвал для деревенского дома на территории Старой Пеллы, современного поселения, которое перекрывает древнее[15]. Жители наткнулись на ионическую колонну и вызвали археолога. Им оказался Фотиос Петсас, который уже исследовал затерянный город. Археолог быстро оценил значение находки и сумел раздобыть денег на небольшие пробные исследования. Выяснилось, что колонны находятся на изначальном месте, зато памятник выходит за пределы предполагаемого деревенского подвала. В последующие месяцы археологи медленно раскрывали план здания, и из пропеченной солнцем земли стали возникать дворы, проходы, вестибюли и банкетные залы. Это был монументальный эллинистический дом, один из самых больших когда-либо обнаруженных, занимавший целый городской квартал. Среди находок оказался потрясающий набор мозаик из речной гальки. На некоторых из них были изображены геометрические узоры, другие представляли собой иллюстрации мифологических сюжетов, в том числе Диониса верхом на леопарде. Эта мозаика дала зданию его современное название – Дом Диониса. Но выделялась среди прочих другая мозаика. Выложенные белой галькой и обведенные терракотовым узором фигуры двух мужчин представали в героической наготе, их тела словно светились на темном фоне, а волосы и губы были окрашены в оттенки оранжевого и красного. В развевающихся плащах и с поднятым оружием они противостояли мускулистому горному льву, помещенному в центр композиции в явной готовности к смертоносному прыжку. Позднее Петсас высказал предположение, что сцена изображает Александра и одного из его товарищей на царской охоте. Это не был мифический образ, это было событие из реальной жизни.

За несколько недель раскопок археологи обнаружили одно из величайших сокровищ Греции. Сложно представить себе более удачную ситуацию для знакомства с богатством, лежащим под землей. Черепица с клеймом «Пелла» уверенно указывала на город, и исследования его руин продолжались вплоть до 1963 года. Позже они были возобновлены в 1976 году и продолжаются по сей день. Совместный труд и усилия поколений археологов, реставраторов и каменщиков возродили древнюю твердыню – Пеллу[16].

Руины Пеллы, которые можно увидеть сегодня, в том числе Дом Диониса, в основном относятся к эллинистическому периоду (323–331 годы до н. э.). Тогда город был перестроен и расширен за счет богатств, приобретенных после завоеваний Александра. Его организовали в соответствии с «гипподамовой системой» – планом городской застройки, разработанным архитектором Гипподамом Милетским, – с городскими кварталами и общественными зданиями, вписанными в аккуратную прямоугольную сетку улиц. Как прожилки листа, под городом расходились водопроводные трубы, а кварталы полнились магазинами, святилищами, банями и частными домами разной величины и достатка. Яркий свет греческого солнца резко отражается от выщербленного белого известняка их останков. Огромная агора, или рыночная площадь, коммерческое сердце Пеллы, возвышается над городом. Это обширный прямоугольник открытой земли, окруженный колоннадами с комнатами позади, центр, где сходились дороги и люди, крупнейший известный нам комплекс античного форума. В период расцвета Пелла соперничала с другими великими светочами эллинистической цивилизации: Пергамом, Александрией и Антиохией. Это была столица Македонии, но сегодня она чаще упоминается как место рождения Александра Великого.

Охота на львов. Мозаика, Дом Диониса, Археологический музей Пеллы. DEA/ D.DAGLI ORTI / Getty Images

При этом Пелла, которую знал Александр, была гораздо меньше, и найти ее оказалось труднее. Ее обнаружили лишь на нескольких участках, где археологи смогли углубиться в более ранние слои или исследовать территории современных крестьянских угодий. Раскопки показали, что Пелла изначально строилась по гипподамовой сетке. Античное кладбище обнаружили под восточной частью агоры, а центр раннего города вместе с уцелевшим участком северной крепостной стены – южнее, на краю того, что некогда было большим внутренним озером, которое к началу ХХ века превратилось в расползающееся болото, позднее осушенное и отданное под сельскохозяйственные работы. Неподалеку от берега располагался укрепленный островок, известный как Факос (по-гречески «чечевица»), ныне невысокий холмик посреди крестьянского поля. Островок соединял с берегом деревянный мост, а сам Факос служил цитаделью, тюрьмой и местом хранения царской сокровищницы. Река Лудий обеспечивала путь от озера к Термейскому заливу и Эгейскому морю[17]. Изначально Пелла была портовым городом.

В обычный день около 2300 лет назад в гавани кипела привычная работа. Звуки молота и пилы, доносящиеся из-под корабельных навесов, груды македонских бревен, сложенные вдоль причалов; рыбаки, выходящие в озеро на плоскодонных лодках, забрасывающие сети для дневного улова и, возможно, кидающие иногда кусочек-другой пеликанам, которые тоже считали Пеллу своим домом. Стаи ибисов с гладкими, блестящими на солнце перьями время от времени поднимались из тростниковых зарослей, мелькая в воздухе радужными крыльями. В многочисленных мастерских мужчины занимались гончарным ремеслом или трудились в кузницах, формируя, изгибая и закаляя металл. Иногда можно было заметить женщин, закутанных в красочные шали. Они выходили из домов с подношениями для святилищ местного бога-целителя Даррона или Афины Алкидемос («Защитницы народа»). Мальчишки играли в бабки в тени навесов, кричали торговцы за рыночными прилавками, мужчины собирались в общественных местах, готовые перекинуться сплетнями или порассуждать о политике, бродячие собаки рылись в смрадных помойках. Вне кокона городских стен, среди могильных курганов и густого леса надгробий с именами и изображениями умерших, члены семей возносили молитвы усопшим и оставляли на могилах дары, чтобы поддерживать близких в загробном мире. А вокруг простирались обширные виноградники и заливные луга, речные заводи и болота, защищающие Пеллу от потенциальных захватчиков. Один римский полководец позже заметил, что этот город неслучайно был выбран в качестве столицы.

Зимой туман мог быстро окутать землю, принося с собой череду сырых и тусклых дней, лишенных утренней зари. В любой момент мог начаться сильный снегопад, и тогда густая пелена окутывала терракотовые крыши и открытые пространства; ледяной ветер, несущийся по долине Аксия, пробирал до костей. Весной возвращались ласточки, знаменуя возрождение жизни, открывался мореходный сезон, и город заполнялся приезжими и товарами из далеких краев. В самые жаркие месяцы налетали полчища насекомых; плотные, как алтарный дым, тучи паразитов мучили лошадей царских конюшен и стада крупного рогатого скота. В такие дни местные жители благословляли прохладу окрестных ручьев и горных рек, не прогревавшихся даже в полуденное пекло, а состоятельные горожане отправлялись в деревенские поместья. В разгар летнего зноя город словно впадал в дремоту.

Стоя на южной границе археологических раскопок, рядом с простирающимися вдаль полями хлопка и пшеницы, разделенными современной автомагистралью, не так-то просто представить себе картину прошлого. Но под пыльной равниной все еще хранится память о богатом прибрежном городе, который Александр некогда называл своим домом, где он родился и вырос и который в 334 году до н. э. покинул, чтобы никогда больше в него не вернуться[18].

Новым центром Македонии Пелла стала к концу V века до н. э.[19] Город Эги, на месте которого находится современная Вергина, располагался к западу от Пеллы и оставался церемониальной столицей Македонии, но более выгодная с точки зрения государственного контроля Пелла превратилась во вторую столицу, административный и военный центр. Название города, по всей вероятности, связано с пепельно-серыми шкурами местных стад – даже на городских монетах и официальных глиняных печатях была изображена корова[20]. Пелла быстро превратилась в величайший город Македонии и за время правления Филиппа значительно увеличилась в размерах[21].

Перенос центра из Эг в Пеллу обычно приписывают македонскому царю Архелаю (413–399 годы до н. э.), который много сделал для развития инфраструктуры царства[22]. Одним из его проектов был новый дворец, украшенный Зевксисом, самым знаменитым художником того времени. Великолепие и слава этого строения были таковы, что люди приезжали в Македонию, чтобы увидеть дворец, а не царя[23]. Источники не говорят об этом напрямую, но предполагается, что дворец Архелая был построен именно в Пелле и оставался основной царской резиденцией его потомков на протяжении большей части IV века до н. э. Среди них была и семья Филиппа. Дворец считается наиболее вероятным местом рождения и детства Александра.