Полная версия

Изобретение прав человека: история

Как права стали самоочевидными

Правам человека потому так трудно дать точное объяснение, что их определение, да и само их существование, зависит от эмоций в той же степени, что и от разума. Утверждение о самоочевидности в конечном итоге основывается на эмоциональном призыве – он убедителен, если находит отклик в каждом человеке. Более того, мы абсолютно уверены в том, что речь идет о правах человека, когда ужасаемся их нарушению. Рабо Сент-Этьен знал, что может апеллировать к неявному знанию о том, что «больше неприемлемо». В 1755 году влиятельный французский писатель-просветитель Дени Дидро написал о droit naturel, что «использование этого термина настолько знакомо, что почти нет никого, кто внутри себя не убедился бы в том, что эта вещь ему явно известна. Это внутреннее чувство является общим как для философа, так и для человека, который вообще не размышлял о нем». Подобно другим своим современникам, Дидро дает смутное представление о значении естественных прав. «Как у человека, – заключает он, – у меня нет других естественных прав, которые были бы поистине неотчуждаемы, кроме прав человечества». Однако он указывает на самое важное качество прав человека – они требовали определенного широко разделяемого «внутреннего чувства»[13].

Даже такой суровый швейцарский философ естественного права, как Жан-Жак Бурламаки, настаивал на том, что свобода может быть доказана только внутренними чувствами каждого человека: «Такие доказательства чувства вне всяких возражений и порождают глубочайшее убеждение». Права человека – это не просто доктрина, сформулированная в документах; они основаны на расположении к другим людям, на совокупности убеждений о том, что представляют собой люди и как в светском обществе отличают хорошее от плохого. Философские идеи, правовые традиции и революционная политика должны иметь такого рода внутреннюю эмоциональную точку отсчета, чтобы права человека действительно были «самоочевидными». И, как утверждал Дидро, эти чувства должны испытывать многие люди, а не только философы, писавшие о них[14].

В основе этих представлений о свободе и правах лежал ряд допущений относительно индивидуальной автономии. Чтобы обладать правами человека, люди должны восприниматься как отдельные личности, способные выносить независимые моральные суждения. Как выразился Блэкстон, права человека идут рука об руку с индивидом, «считающимся свободным действующим лицом, наделенным способностью отличать добро от зла». Но для того, чтобы эти автономные индивиды стали членами политического сообщества, основанного на этих независимых моральных суждениях, они должны уметь сопереживать другим. Все люди обладали бы правами при условии, что всех можно было бы рассматривать как принципиально равных. Равенство было не просто абстрактным понятием или политическим лозунгом – его необходимо было каким-то образом усвоить.

Несмотря на то что для нас идеи автономии и равенства, наряду с правами человека, являются чем-то само собой разумеющимся, свое влияние они получили только в XVIII веке. Современный моральный философ Дж. Б. Шнеевинд исследовал то, что он называет «изобретением автономии». «Новое мировоззрение, появившееся к концу XVIII века, – утверждает он, – основывалось на вере в то, что все нормальные индивиды в одинаковой степени способны жить вместе в условиях нравственного самоуправления». За «нормальными индивидами», однако, скрывается долгая история борьбы. В XVIII веке (а на самом деле вплоть до настоящего времени) не все «люди» представлялись одинаково способными к моральной автономии. Для этого необходимы были два взаимосвязанных, но отличающихся друг от друга качества: способность рассуждать и способность принимать независимые решения. Оба эти качества должны присутствовать, чтобы человек был морально независимым. Дети и безумцы не обладали необходимой способностью рассуждать, но когда-нибудь могли бы обрести или восстановить эту способность. Подобным же образом дети, рабы, слуги, неимущие и женщины были лишены независимого статуса, чтобы считаться полностью автономными. Дети, слуги, неимущие и, возможно, даже рабы, вероятно, могли однажды стать автономными, повзрослев, оставив службу, купив собственность или свою свободу. Похоже, одни только женщины не обладали ни одной из этих возможностей; их считали изначально зависимыми либо от своих отцов, либо от мужей. Если сторонники всеобщих, равных и естественных прав человека автоматически отказывали некоторым категориям людей в реализации этих прав, то прежде всего потому, что они считали их не вполне способными к моральной автономии[15].

Тем не менее свежеобретенная сила эмпатии могла быть направлена даже против давно укоренившихся предрассудков. В 1791 году французское революционное правительство предоставило равные права евреям; в 1792 году избирательные права получили даже люди без собственности; а в 1794 году французское правительство официально отменило рабство. Ни автономия, ни эмпатия не были чем-то постоянным; это навыки, которым можно было научиться, а «приемлемые» ограничения прав могли быть – и были – оспорены. Права нельзя определить раз и навсегда, поскольку их эмоциональная основа продолжает меняться, отчасти в ответ на декларирование прав. Права остаются под вопросом, потому что наше представление о том, кто их имеет и что это за права, постоянно меняется. Революция в области прав человека по определению продолжается.

Автономия и эмпатия – это культурные практики, а не просто идеи, и поэтому они имеют буквальное воплощение, то есть обладают как физическими, так и эмоциональными измерениями. Индивидуальная автономия зависит от возрастающего чувства обособленности и священности человеческих тел: ваше тело принадлежит вам, а мое принадлежит мне, и мы оба должны уважать границы между нашими телами. Эмпатия основана на признании того, что другие чувствуют и думают так же, как и мы, что наши внутренние чувства в некотором фундаментальном смысле похожи. Чтобы быть автономным, человек должен быть законно обособлен и защищен в его или ее обособленности; но чтобы обладать правами наряду с этой телесной обособленностью, самость человека следует рассматривать с более эмоциональной точки зрения. Права человека зависят как от самообладания, так и от осознания того, что все остальные в равной степени владеют собой. Именно недостаточное развитие последнего порождает неравенство в правах, которое волновало нас на протяжении всей истории.

Автономия и эмпатия возникли в XVIII веке не на пустом месте – у них есть глубокие корни. На протяжении долгого периода, в течение нескольких столетий, индивиды постепенно выходили за рамки своих замкнутых мирков и становились все более независимыми как в юридическом, так и в психологическом смысле. Все большее уважение к физической неприкосновенности и четким границам между отдельными телами стало результатом растущего чувства стыда, вызванного отправлением естественных надобностей, а также более пристального внимания к туалету и нарядам. Со временем люди стали спать отдельно либо только с супругом. Они стали использовать для еды столовые приборы и считали отталкивающим то, что раньше казалось приемлемым: например, бросать пищу на пол или вытирать телесные выделения об одежду. Постоянная эволюция представлений об интериорности и глубине психики – от христианской души к протестантской совести и далее к представлениям XVIII века о чувствительности – наполнила «я» новым содержанием. Все эти процессы происходили в течение довольно длительного периода времени.

Однако во второй половине XVIII века в развитии этих практик произошел рывок. Абсолютная власть отцов над своими детьми была поставлена под сомнение. Зрители стали молча смотреть театральные представления или слушать музыку. Портретная и жанровая живопись бросили вызов господству великих мифологических и исторических полотен академической живописи. Широкое распространение получили романы и газеты, которые делали доступными для широкой аудитории истории из повседневной жизни. Пытки как часть судебного процесса и наиболее жестокие формы телесных наказаний стали считаться неприемлемыми. Все эти изменения способствовали возникновению чувства обособленности и самообладания отдельных тел, а также возможности эмпатии по отношению к другим.

Понятия физической неприкосновенности и эмпатической самости, описанные в следующих главах, имеют историю, мало чем отличающуюся от понятия прав человека, с которым они связаны настолько тесно, что кажется, будто бы изменения во взглядах произошли одновременно в середине XVIII века. Возьмем, например, пытки. Между 1700 и 1750 годами слово «пытка» во французском языке чаще всего использовалось для обозначения трудностей, с которыми писатель сталкивался, когда искал удачное выражение. Так, Мариво в 1724 году говорил о «пытках своего ума, дабы побудить его к размышлениям». Пытки, то есть разрешенное законом воздействие на тело для получения признания вины или имен сообщников, взволновали общественность после того, как Монтескье подверг их критике в своей работе «О духе законов» (1748). В одном из своих самых известных отрывков Монтескье утверждает, что «против этого обычая [судебная пытка] выступало столько искусных писателей и великих гениев, что я не смею говорить после них». Затем он скорее загадочно добавляет: «Я хотел было сказать, что он может быть уместным в деспотических государствах, где все, что внушает страх, становится одной из пружин правления… Но я слышу голос природы, вопиющий против меня». Здесь также аргумент основывается на самоочевидности – «вопиющий голос природы». После Монтескье к кампании присоединились Вольтер и многие другие, особенно стоит отметить итальянца Беккариа. К 1780-м годам отмена пыток и варварских форм телесных наказаний стала важнейшей темой в новой доктрине прав человека[16].

Изменения в реакциях на тела и личности других людей оказали решающую поддержку новому светскому обоснованию политической власти. Джефферсон писал, что «Создатель» одарил людей правами, тем не менее роль Создателя на этом заканчивалась. Правительство больше не зависело от Бога и уж тем более от церковных интерпретаций Божьей воли. «Для обеспечения этих прав», по словам Джефферсона, «учреждены среди людей правительства», заимствующие свою власть «из согласия управляемых». Точно так же французская декларация 1789 года утверждала, что «цель всякого политического союза – обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека» и «источником суверенной власти является нация». Политическая власть с этой точки зрения проистекает из сокровенной природы людей и их способности создавать сообщества, основанные на согласии. Политологи и историки исследовали концепцию политической власти с разных сторон, но почти не уделили внимания видению тела и личности, которое и сделало эту концепцию возможной[17].

На мой взгляд, большое значение имели новые виды переживаний, от просмотра картин на публичных выставках до чтения чрезвычайно популярных эпистолярных романов о любви и браке. Такие переживания помогли распространить практики автономии и эмпатии. Политолог Бенедикт Андерсон утверждал, что газеты и романы создали «воображаемое сообщество», необходимое для процветания национального чувства. То, что можно было бы назвать «воображаемой эмпатией», служит основой прав человека, а не национализма. Она воображаемая не в том смысле, что она придумана, а в том смысле, что эмпатия требует прыжка веры, представления о том, что другой человек похож на вас. Описания пыток породили эту воображаемую эмпатию через новое видение боли. Романы формировали ее, вызывая новые ощущения относительно внутреннего «я». И те и другие по-своему укрепляли понятие сообщества, состоящего из автономных, сочувствующих индивидов, которые могли быть связаны – помимо своих семьей, религиозной принадлежности или даже наций, – более универсальными ценностями[18].

Не существует простого или очевидного способа доказать или хотя бы измерить влияние нового культурного опыта на людей XVIII века, не говоря уже об их представлениях о правах. Научные исследования современных реакций на чтение или просмотр телевизора оказались довольно сложными, хотя у них есть преимущество в виде живых субъектов, к которым можно применять постоянно меняющиеся исследовательские стратегии. Тем не менее нейробиологи и когнитивные психологи добились определенного успеха в том, чтобы увязать биологию мозга с психологическими и в конечном счете даже с социальными и культурными эффектами. Они показали, например, что способность строить повествования основана на строении мозга и имеет решающее значение для развития любого представления о самом себе. Определенные виды поражений мозга влияют на понимание повествований, а такие болезни, как аутизм, показывают, что способность к эмпатии – к признанию того, что другие обладают разумом, подобным вашему, – имеет биологическую основу. Однако по большей части эти исследования обращены только к одной стороне уравнения – биологической. Несмотря на то что большинство психиатров и даже некоторые нейробиологи согласились бы, что на мозг влияют и социальные, и культурные факторы, такое взаимодействие изучить сложнее. Действительно, личность как таковую довольно трудно исследовать. Мы знаем, что у нас есть опыт наличия «я», но нейробиологам не удается определить место этого опыта, не говоря уже о том, чтобы объяснить, как все это работает[19].

Если нейробиология, психиатрия и психология все еще не уверены относительно природы личности, то неудивительно, что историки вообще стараются держаться подальше от этого предмета. Большинство историков, вероятно, полагают, что личность до определенной степени формируется социальными и культурными факторами, то есть что самость в X веке означала нечто иное, чем то, что она означает для нас сегодня. Однако до сих пор мало что известно об истории индивидуальности как совокупности переживаний. Ученые много писали о появлении индивидуализма и автономии в качестве доктрин и гораздо меньше о том, как сама личность может измениться с течением времени. Я согласна с другими историками в том, что представление о личности меняется с течением времени, и считаю, что в XVIII веке для некоторых людей решающим образом меняется само восприятие, а не только идея, личности.

В пользу такого положения вещей, на мой взгляд, говорит то, что чтение описаний пыток или эпистолярных романов имело физические последствия, которые привели к нейробиологическим изменениям и обернулись новыми концепциями относительно организации социальной и политической жизни. Новые виды чтения (а также просмотра и слушания) создали новый индивидуальный опыт (эмпатию), что, в свою очередь, сделало возможными новые социальные и политические концепции (права человека). На этих страницах я пытаюсь разобраться с тем, как протекал этот процесс. Поскольку история, дисциплина, которой я занимаюсь, давно пренебрегает любой формой психологической аргументации – мы, историки, часто говорим о психологическом редукционизме, но никогда не говорим о социологическом или культурном редукционизме, – то она во многом упускает из виду возможность аргумента, зависящего от описания того, что происходит внутри личности.

Я пытаюсь перенести акцент на то, что творится в сознании отдельных людей. Кому-то это место может показаться слишком очевидным для поиска объяснений радикальных социальных и политических изменений. Но именно сознанию отдельных людей – кроме разве что сознания великих мыслителей и писателей – неожиданным образом не уделяют внимания недавние работы в области гуманитарных и социальных наук. Они сосредоточены на социальных и культурных контекстах, а не на том, как сознание отдельных людей понимает и трансформирует этот контекст. Я считаю, что социальные и политические изменения – в данном случае представления о правах человека – происходят из-за того, что многие люди пережили похожий опыт, и не из-за того, что все они жили в одном и том же социальном контексте, а потому, что благодаря взаимодействию друг с другом, а также чтению и визуальному опыту, они создали новый социальный контекст. Короче говоря, я настаиваю на том, что любое объяснение исторических изменений должно в итоге учитывать изменение в сознании людей. Чтобы права человека стали самоочевидными, обычные люди должны были обрести новое понимание, которое основывалось на новых формах восприятия.

Глава 1. «Потоки чувств». Чтение романов и воображение равенства

За год до публикации «Общественного договора» Руссо привлек большое внимание читателей в разных странах своим романом «Юлия, или Новая Элоиза» (1761). Если современники считают, будто действие в эпистолярном романе, или романе в письмах, развивается мучительно долго, то читатели XVIII века воспринимали это как нечто естественное. Подзаголовок подогрел их интерес, поскольку средневековая история несчастной любви Элоизы и Абеляра была им хорошо знакома. В XII веке философ и католический богослов Пьер Абеляр соблазнил свою ученицу Элоизу, за что и поплатился: дядя девушки приказал оскопить его. Навеки разлученные любовники потом обменивались сокровенными посланиями, которые до сих пор пленяют сердца и умы читателей. На первый взгляд казалось, что созданное Руссо подражание указывало в совершенно другую сторону. Новая Элоиза, Юлия, тоже влюбляется в своего учителя, но бросает бедняка Сен-Пре в угоду требованиям своего деспотичного отца выйти замуж за Вольмара – пожилого, но знатного человека, когда-то спасшего ему жизнь. Она не только преодолевает свою страсть к Сен-Пре, но и, кажется, научается любить его как друга и вскоре погибает, бросившись в озеро, чтобы спасти своего младшего сына от утопления. Хотел ли Руссо воспеть ее смирение перед авторитетом родителя и супруга или намеревался показать, какой трагедией обернулся для Юлии вынужденный отказ от собственных желаний?

Вряд ли можно объяснить многообразие чувств, нахлынувших на читателей Руссо, таким сюжетом, даже при всех его неясностях. Их тронуло, прежде всего, непосредственное отождествление самих себя с персонажами произведения, особенно с Юлией. Поскольку Руссо был к тому времени известен далеко за пределами Франции, новости о готовящемся издании его романа распространились с необычайной быстротой, отчасти потому что он вслух зачитывал его отрывки своим друзьям. И хотя Вольтер высмеял роман, назвав его «жалким вздором», Жан Лерон Д’Аламбер, работавший вместе с Дидро над созданием «Энциклопедии наук, искусств и ремесел», написал Руссо, что «проглотил» книгу. Он предупреждал Руссо о цензуре, с которой тот непременно столкнется в «стране, где много говорят о чувствах и страсти, мало зная о них». Старейший научный журнал Европы Journal des Savants, отмечая наличие изъянов и длиннот, заключал: надо быть бессердечным, чтобы устоять перед «потоками чувств, которые разрывают душу и настолько властно и беспощадно выдавливают слезы»[20].

Придворные, духовенство, военные и обыватели других сословий в своих письмах рассказывали Руссо о чувствах, подобных «всепоглощающему огню», «обрушившихся одна за другой лавинах эмоций и потрясений». Один человек признавался, что не просто оплакивал смерть Юлии, а «пронзительно кричал и выл, будто зверь» (ил. 1). Как отметил современный комментатор этих писем к Руссо, в XVIII веке люди не наслаждались романом в свое удовольствие, а скорее читали его «страстно, исступленно, с припадками и рыданиями». Английский перевод появился спустя два месяца после выхода французского оригинала, между 1761 и 1800 годами он выдержал десять переизданий. За это же время понадобилось сто пятнадцать переизданий французского текста, чтобы удовлетворить ненасытный аппетит франкоязычных читателей в разных странах[21].

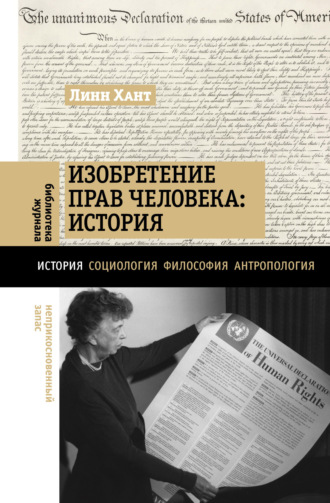

Ил. 1. Юлия на смертном одре. Никакая другая сцена в «Юлии, или Новой Элоизе» не вызвала у читателей столько переживаний. Гравюра Никола Делоне по рисунку известного художника Жана-Мишеля Моро появилась в собрании сочинений Руссо 1782 года

«Юлия…» открыла своим читателям новую форму эмпатии. Несмотря на то что именно Руссо запустил в оборот термин «права человека» (rights of man), права человека (human rights) в их сегодняшнем понимании вряд ли можно назвать главной темой его романа, который вращается вокруг страсти, любви и добродетели. Тем не менее «Юлия…» содействовала весьма сильному отождествлению с персонажами и таким образом дала читателям возможность сопереживать им, невзирая на классовые, половые или национальные различия. Читатели XVIII века, как и их предшественники, проникались чувствами ближних и во многом себе подобных – семьи, родственников и прихожан, принадлежащих к той же общине, – короче говоря, людей равного им социального положения. Однако читатели XVIII века должны были научиться расширять границы сопереживания. Алексис де Токвиль упоминает историю, рассказанную секретарем Вольтера о мадам Дюшатле, которая без лишних стеснений разделась перед слугами, «поскольку не считала вполне доказанным, что те являются людьми». Права человека могли иметь смысл только в том случае, когда лакеев тоже считали за людей[22].

Романы и эмпатия

Такие романы, как «Юлия», заставляли читателей идентифицировать себя с обычными персонажами, с которыми они по определению не были знакомы лично. Сама форма изложения вынуждала читателей сопереживать персонажам, особенно главным героям и героиням. Другими словами, через вымышленный обмен письмами эпистолярные романы учили своих читателей не чему иному, как новой психологии, и в результате заложили фундамент для нового общественного и политического порядка. Благодаря романам принадлежавшая к среднему классу Юлия и даже служанка Памела, героиня одноименного произведения Сэмюэла Ричардсона, сделались равными и даже превзошли богачей, вроде господина Б., хозяина Памелы и ее будущего соблазнителя. Романы давали понять, что люди по большому счету равны между собой в силу испытываемых ими чувств. Многие произведения уделяли особое внимание желанию автономии. Таким образом, чтение романов порождало чувство равенства и эмпатии с помощью страстного погружения в повествование. Можно ли считать совпадением тот факт, что три величайших романа XVIII века, спровоцировавших психологическое отождествление, – «Памела» (1740) и «Кларисса» (1747–1748) Ричардсона, а также «Юлия» (1761) Руссо – вышли в свет непосредственно перед появлением понятия «права человека» (rights of man)?

Разумеется, эмпатию изобрели не в XVIII веке. Способность сопереживать присуща всем и каждому – за нее отвечают отдельные участки мозга. Она зависит от природного умения постигать чужую субъективность и понимать, что внутренние переживания других людей подобны нашим собственным. Например, страдающие аутизмом дети плохо распознают корреляцию между тем или иным выражением лица и эмоциями и в целом не воспринимают субъективные состояния окружающих. Словом, аутизм характеризуется неспособностью сопереживать другим людям[23].

Обычно человек учится сопереживанию с ранних лет. Несмотря на естественную врожденную предрасположенность, в каждой культуре эмпатия обретает свои особые формы выражения. Эмпатия развивается исключительно посредством социального взаимодействия, поэтому способы этого взаимодействия в значительной степени и формируют эмпатию. В XVIII веке читатели романов научились расширять область своей эмпатии. В процессе чтения их сопереживание уже не ограничивалось традиционными социальными рамками, разделявшими знать и простолюдинов, господ и слуг, мужчин и женщин и, вероятно, даже взрослых и детей. Как следствие, они увидели других – тех, с кем они не были лично знакомы, – как себе подобных, как людей с теми же самыми эмоциями. Без этого процесса узнавания «равенство» не имело бы большого смысла и, что особенно важно, никаких политических последствий. Равенство душ на небесах не то же самое, что и равные права на земле. До XVIII века христиане с готовностью принимали первый постулат, не предполагая возможность второго.

Способность к отождествлению вне социальных рамок могла быть приобретена различными способами, и я вовсе не приписываю исключительную заслугу в этом чтению романов. Однако именно чтение романов оказалось как нельзя кстати, отчасти потому что расцвет особой разновидности романа – эпистолярной – совпадает хронологически с рождением прав человека. Небывалый всплеск интереса к роману в письмах как к жанру пришелся на 1760–1780-е годы, а уже в 1790-х годах он довольно загадочным образом сошел на нет. Разного рода романы издавались и раньше, тем не менее в отдельный жанр они впервые выделились в XVIII веке, особенно после 1740 года, когда была опубликована «Памела» Ричардсона. Во Франции в 1701 году появилось восемь новых романов, в 1750-м – пятьдесят два, а в 1789-м – уже сто двенадцать. В Британии с первого десятилетия XVIII века до 1760-х годов число романов выросло в шесть раз; около тридцати новых произведений появлялось каждый год в 1770-х годах, сорока – в 1780-х годах и порядка семидесяти романов в год – в 1790-х годах. Вдобавок доступ к чтению появился у гораздо большего числа людей, а главными героями романов стали обычные люди с их повседневными проблемами, касающимися любовных отношений, брака и движения вверх по социальной лестнице. Грамотность выросла настолько, что романы читали даже слуги в больших городах, как мужчины, так и женщины, хотя ни тогда, ни сейчас чтение романов не было свойственно низшим классам. Французские крестьяне, составлявшие тогда восемьдесят процентов населения страны, обычно романов не читали, если вообще умели читать[24]