Полная версия

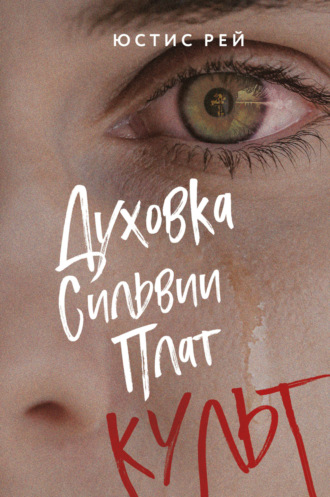

Духовка Сильвии Плат. Культ

Он долго молчит, так долго, что кажется, он уже не ответит.

– Ты заберешь ее от умирающей матери? – На переносице залегает глубокая морщина.

– Джейн хочет этого.

– В ней говорит болезнь.

– Она попросила меня об этом еще очень давно.

– Но тогда не было общины, а теперь есть, и Мэри – ее часть, она любит ее.

Я поднимаюсь на ноги.

– К черту вашу общину, Роберт. И тебя к черту.

5

Пыл, злость и уверенность улетучиваются и обращаются в прах, когда я стою у двери Молли, не в силах постучать, прислушиваясь к тишине в комнате. Ни вздохнуть. Робость, оцепенение, страх – столько лет мы провели вдали друг от друга, столько лет она боролась в одиночку.

Я встречала десятки, если не сотни очень плохих и опасных людей, но они не пугали так, как взгляд сестры – безжалостный, холодный, чужой. Какая она теперь? Кто она теперь? Ей тринадцать – самый трудный возраст: не ребенок, но еще и не взрослая, и я понятия не имею, как с ней ладить. Я едва помню себя в этом возрасте – настолько травматичный период, что я невольно вытеснила его из памяти, сохранив лишь яркие обрывки. С тех пор как мама ушла от нас, я старалась не запоминать новые дни в страхе забыть старые. Я до сих пор помню, как она бродила призраком по кухне и проливала кофе на стол, как возвращалась с покупками, закрывая дверь ногой. Ее улыбку и морщинки вокруг глаз…

Стук раздается в тишине, словно удар топора. Никто не открывает, и я не вхожу, жду – не хочу врываться в ее пространство, я уже ворвалась в ее дом. Наверное, он никогда не был моим. Раньше я не стучала, прежде чем войти в комнату Молли, и ее не приучила. У нас не было секретов. Она вбегала в комнату с рисунками, которые рисовала для меня, и спрашивала, можно ли войти, а я отвечала, что она уже вошла. Эти воспоминания греют душу, держат меня на плаву даже спустя столько лет.

Дверь так и не отворяется. Я стучу еще раз, настойчивее, и, не дожидаясь ответа, все же вхожу. Молли стоит на коленях, облокотившись на кровать, и беспрестанно молится распятию, висящему над изголовьем, – раньше его не было, теперь все бесцветное, выхолощенное, лишенное индивидуальности – ни рисунков, ни покрывала с Эльзой и Анной, ни карандашей, разбросанных по столу, ни ярких свитеров, подмигивающих рукавами из шкафа.

Она ощущает мое присутствие – ее плечи вздрагивают. Ей тоже страшно. Она знает, что такое потеря, и знает, что потеряет мать. Это может раздавить ее. Меня в свое время раздавило.

– Поговоришь со мной?

Вместо нее отвечает Август: злобно шипит и встает на дыбы – не похоже, что он рад меня видеть. Роль лучшего друга Молли теперь принадлежит ему, впрочем, как и кровать.

– Ты можешь рассказать мне все, что пожелаешь.

– Мне некогда. Мама умирает. Йенс говорит, что такова воля Господа, а отец Кеннел – что после смерти она не будет чувствовать боли, потому что попадает в лучший мир. Я молюсь, чтобы она попала в лучший мир.

– К сожалению, от нас это не зависит.

Она резко оборачивается, взгляд ее полон презрения и злобы.

– Зачем ты здесь?

– Приехала за тобой.

Я делаю шаг.

– Твоя мать хочет, чтобы ты уехала, чтобы мы уехали.

– Я не поеду.

– Мы будем вместе. Навсегда-навсегда.

– Нет.

– Мы должны ехать прямо сейчас.

– Ты оставляешь всех, но я не ты и не оставлю маму. Я нужна ей.

– Молли…

– Я уже слишком большая для этого имени.

– Ты никогда не будешь слишком большой для меня.

Еще шаг, но она вздрагивает, и я отступаю – не могу подорваться на этом минном поле. Все так зыбко – я провалюсь под землю, если совершу хоть одно неверное движение, меня разбросает кровавыми пятнами по стенам.

– Я уже не ребенок. И меня зовут Мэри. Ты знала бы это, если бы не бросила нас.

– Я никогда не бросала вас. Все, что я делала, было ради тебя.

– Ради меня? – Она вскакивает на ноги. – Ты бросила меня! Мне было всего семь, и ты меня бросила.

Внутри все обрывается от того, как она говорит это. Я прикусываю щеку, чтобы не закричать. Будь она взрослой, будь она чужой – я обратила бы все в свою пользу, разгромила аргументами, оставив поверженной, но я не могу причинить ей боль и использовать логику. Работа превратила меня в робота, в машину, настроенную на поиск выгодных, быстрых и точных решений, лишенных эмоций. Все мои инструменты бессильны, я словно пытаюсь зашить дырку ножом.

– Твои письма, звонки, подарки – жалкие подачки. Думаешь, этого было достаточно? Думаешь, для меня достаточно?

– Нет, недостаточно. Но только так я могла показать, что люблю тебя больше всего на свете.

– Где ты была все это время?

В голове столько ответов, но я не могу их произнести. Гарвард, деньги, связи – прочная стена, которую я выстраивала вокруг себя годами, рассыпается на тысячи частей, не в силах держать оборону перед вопросом маленькой беззащитной девочки.

– Где ты была, когда мне было плохо, когда маме стало плохо?

– Да, ты права, я уехала, но не ради себя. Чтобы жить в том мире, нам нужны деньги, и я делала все, чтобы ты ни в чем не нуждалась, вернувшись в него.

– Может, мне не нужен тот мир? И ты мне не нужна! Это мой дом – я останусь дома.

– Это место тебе не дом. Оно никому не дом. Дом там, где тебя любят.

– Здесь тебя все любили, но ты уехала. Оставила меня. Оставила нас, когда мы больше всего в тебе нуждались.

Я выдыхаю и сжимаю руки в кулаки, чтобы сдержать подступающие слезы.

– Знаю, ты злишься. Ты имеешь на это право. Но я делала все, чтобы спасти тебя. А теперь хочу, чтобы ты поехала со мной в Нью-Йорк – это огромный город, полный возможностей. Мы будем есть мороженое хоть каждый день, сколько пожелаешь, рисовать, ходить в парк, в кино и…

– Мне уже не шесть!

– Но нам будет все так же хорошо вместе.

– Доктор говорит, что внешний мир не такой, как этот, что он опасен, греховен. Там никто не верит в Бога – только в деньги.

– У Доктора тоже есть деньги, иначе у него не было бы такой власти.

– Эту власть ему дал Господь. Йенс не жаждал ее – Бог сам его выбрал. Он любит мир и людей. И Бога! В отличие от тебя.

– Я больше не оставлю тебя. Обещаю. – Делаю шаг. – Твоя мать тоже этого хочет, она просила меня об этом.

– Не прикрывайся ее желаниями. Ты не имеешь права.

Она отворачивается, встает на колени и складывает руки.

– Хочу помолиться.

– Я не договорила, Молли.

– Я – да.

– Я буду внизу. Спустись, когда будешь готова продолжить разговор.

В этот вечер из комнаты она так и не выходит.

6

Джейн перестает дышать на рассвете, через три дня после моего приезда – ей было сорок семь лет. Перед смертью она просила спасти душу Молли. Я должна исполнить ее волю и готова к этому любой ценой, но ее никто не назначает – Молли со мной не разговаривает. Она постоянно молится. Это хорошо – помогает не впасть в отчаяние, а может, плохо – ненормально, когда тринадцатилетний ребенок так стойко переносит смерть матери.

Моя машина спрятана от чужих глаз. Я такая же: спрятанная и похороненная под воспоминаниями, что оживляет в памяти дом с фиолетовой крышей. Ночь перед похоронами я провожу без сна, лежу, прислушиваясь к звукам старого дома. Скрип говорит со мной… Мне снова восемнадцать, и Сид Арго стучит в окно. Его рыжие волосы кажутся темными во мраке спальни, но веснушки – его лицо освещает лунный свет – я вижу. Гарвард, Нью-Йорк, Доктор, смерть Джейн – все это безумный сон, иллюзия, бред. Молли все еще любит меня, Джейн дышит здоровыми легкими. Сид дышит.

– Мне приснился кошмар. Такой ужасный кошмар… – шепчу я в объятиях Сида Арго.

– Это всего лишь сон, – отвечает он и целует в висок.

Его дыхание, его бьющееся сердце, его запах… Я ему верю. Хочу ему верить.

Не в силах больше крутиться с одного бока на другой, я выхожу на крыльцо. Светает. Небо затянуто дымкой, но дожди уже прекратились – днем будет тепло. Роберт возвращается домой с ведрами воды, они скрипят при малейшем движении.

– Тоже не спится? – спрашиваю я.

– Нам нужна вода, чтобы приготовить завтрак.

– Помочь?

– Я справлюсь, – на самом деле он говорит: «Я хочу побыть один». Не могу винить его в этом.

Прежде чем отправиться в церковь на панихиду, мы пытаемся позавтракать. Роберт произносит молитву:

– Благослови, Господи Боже, нас и эти дары, которые по благости Твоей вкушать будем, и даруй, чтобы все люди имели хлеб насущный. Просим Тебя через Христа, Господа нашего. Аминь.

Но овсянка давно остыла – никто не притрагивается к еде. Молли сидит, невидящим взглядом уставившись в пространство. Три последних дня она провела у тела матери. Вдруг раздается стук в двери, и Молли переводит вопрошающий взгляд на отца.

– Иди.

Она молча выходит из кухни, а я собираю нетронутые тарелки, чтобы заняться полезным делом. Воды в кране нет, а та, что в ведрах, холодная, и использовать ее нужно с умом – хоть в чем-то аналитика приходится кстати. Краем глаза вижу, как в проходе появляется черный костюм, и, повернув голову, встречаюсь взглядом… с Сидом. Сердце замирает. Срываюсь с обрыва. Тарелка выскальзывает из рук и с грохотом ударяется о раковину. Вода расплескивается. Сердце колотится в горле – я несусь прямиком в бездну.

Питер Арго не моргая смотрит на меня – тоже стремится вниз по спирали. Он сильно вытянулся и стал на голову выше меня, хотя каких-то пять лет назад не дотянулся бы и до верхней полки кухонного шкафа. Лицо сузилось, волосы посветлели – выгорели на солнце – и приобрели отчетливый рыжий оттенок, глаза все те же – понимающие и умные – глаза брата, и сейчас они изучают меня, словно видят впервые. Он вырос, и теперь сходство с Сидом такое разительное, такое болезненное и явное, что я едва не вскрикиваю, увидев его в проходе.

– Отец, к нам пришел Питер.

– Вижу.

– Можно нам вместе посидеть в гостиной?

– Можно, раз уж он пришел.

Они уходят, но стены продолжают нестись вокруг, я опираюсь на раковину в попытке унять сердцебиение. На миг перед глазами все плывет, и я теряю способность видеть и слышать – зловещий вакуум.

– Питер Арго, – доносятся до меня слова Роберта. Будто я могла его забыть.

Что, если Пит тоже возненавидел меня? Прошло два с половиной года с тех пор, как я получила его последнее письмо – в его возрасте это целая вечность. Я должна выйти, поговорить с ним, но не нахожу в себе сил, вместо этого протираю стол и перемываю всю посуду. Снова протираю стол. Руки коченеют от холодной воды. Перекладываю полотенца, вытираю руки, переставляю тарелки, укладываю ложки в ящик – занимаю себя чем угодно, лишь бы не слышать, не видеть, не думать.

На панихиду мы отправляемся вчетвером в напряженной тишине.

В церкви Святого Евстафия я, Молли и Роберт устраиваемся в первом ряду, как и положено родственникам. Пит со своим отцом – в третьем. Я ищу глазами миссис Арго – заботливую, добрую, любящую миссис Арго. Даже при мысли о ней по телу разливается тепло. Однако ее нет. У алтаря покоится скромный гроб из дерева, не покрытый ни краской, ни лаком. Патрика теперь тоже нет.

В тот день, когда я сидела здесь впервые, я чувствовала себя так же: чужой. В тот день, когда прощалась с Сидом Арго, я чувствовала себя так же: разбитой. Но раньше я умела выбираться из тела, как из ящика, заколоченного со всех сторон. Душа взмывала под сводчатый потолок и уносилась прочь. Сегодня мне это не удается. Может, потому что душа мертва?

Среди серых лиц я вижу знакомые. Ленни Брэдсона, судя по бескровному и серьезному лицу, одолевают тревожные мысли, когда он усаживается во втором ряду.

Лицо Тома Милитанта, как я и полагала, почти не изменилось: все те же мудрые глаза, которые смотрят на мир из-под чуть опущенных век. С ним и его теткой, миссис Тэрн, сидят девушка и мужчина, видимо, ее отец – одни и те же глаза. Она едва младше Тома, так молчалива и скромна, что ему неловко даже сидеть рядом с ней, – это очевидно по тому, как он старается смотреть на кого и что угодно, кроме нее. Когда наши глаза встречаются, он узнает меня и поджимает губы в кротко-дружественной улыбке. Я отвечаю ему тем же. Мы не друзья, но у нас есть общая тайна – мы навсегда ею связаны.

Появление Доктора вызывает заметное оживление в зале. Словно Моисей, раздвинувший воду, он ступает по проходу, и люди встают, приветствуя его.

Он протягивает руку Молли, и она целует ее, а после падает в его объятия. Мое сердце пронзает стрела, по телу пробегает дрожь. Я не могу вспомнить, когда последний раз кто-то дотрагивался до меня. Это должна быть я! Я должна успокаивать ее, прижимая к груди. Я должна целовать ее макушку. Я. Потому что не осталось никого, кто любил бы ее так же сильно, как я. Мне приходится приложить нечеловеческие усилия, чтобы не оттолкнуть Доктора от Молли.

Он ни капли не изменился, не постарел, даже будто бы стал моложе. Он по-отечески целует Молли в лоб и что-то шепчет ей на ухо. Во времена Патрика его бы разорвали на части за такое обращение с чужим ребенком, но теперь все иначе – они доверяют ему. Она доверяет ему так же, как когда-то мне.

– Такова судьба, дитя мое. Не принимать пути Господа – большой грех.

Он проводит рукой по ее щеке, утирая слезы, и позволяет вернуться на скамью, а после садится рядом с женщиной примерно его же возраста. Кто они друг другу? Слишком похожи и могут быть братом и сестрой, но недаром говорят, что в долгом браке супруги настолько сливаются, что становятся почти одним человеком.

Доктор всколыхнул прихожан – повсюду слышатся шепотки, однако, как только появление преподобного становится очевидным, гул и шорох тут же стихают. Все садятся на места. Воцаряется полный порядок. Преподобный мягко кивает Доктору – они заодно.

Какое-то время преподобный позволяет своему присутствию говорить гораздо громче слов. Я невольно сажусь прямо, вытягиваюсь, как струна. То ли от потрясения, то ли от удивления, то ли от замешательства – то ли от всего сразу – сердце быстро, гулко колотится в груди. Мне физически больно. Подозрение и неверие заставляют оглядеться в поисках настоящего преподобного, потому что тот, что стоит у алтаря, не похож ни на одного священника из тех, что я видела. Но его одеяние… Это точно он. Но как мужчина, оставивший все мирское и посвятивший себя Богу, может быть таким… чувственным?

Прежде чем начать, он скользит глазами по прихожанам и задерживается на мне долгим намеренным взглядом – внутри все скручивается, сжимается в тугой узел. Мне не нравится, когда так смотрят, точно щупают, но я не в силах ни моргнуть, ни вздохнуть полной грудью.

Он начинает с приветствия и молитвы. Голос, тот самый, что я слышала в трубке, глубокий и звучный, эхом проносится по залу, забираясь в каждый уголок церкви Святого Евстафия.

Его твердая уверенность, сила и стать обезоруживают до такой степени, что я замираю, и спустя минуту, две, пять все еще не способна пошевелиться. Прежде всего такое впечатление он производит из-за роста: в нем, наверное, не меньше шести с половиной футов[13]. Преподобному, как я и подумала после разговора, слегка за тридцать: выразительное лицо выглядит молодо, но глаза таят опыт, не свойственный человеку его возраста. В простом белом одеянии с фиолетовой лентой, перекинутой через шею, он более представительный и властный, нежели любой бизнесмен, которого я защищала в суде. Все в нем мягкое, подобное воде, – он может принимать любые формы, и одновременно суровое – стоическое спокойствие. Клянусь, он не вздрогнул бы, даже если бы крест за его спиной разнесло в щепки. Он божество. Он не похож ни на что, созданное человеком, это существо дьявольски порочной красоты, и я не удивилась бы, узнав, что сам Господь, которому он служит, побаивается его.

– Вечный покой даруй усопшим, Господи, и да сияет им свет вечный. Да покоятся в мире. Аминь. За умершего после продолжительной болезни…

Захоронение на кладбище церкви Святого Евстафия происходит все в тех же молитвах за упокой души. Я истекаю болью. Все зудит, как сломанная рука в непогоду. Пытаюсь прильнуть к Молли, взять за руку, обнять, чтобы поддержать ее и чтобы она поддержала меня, как было в те годы, которые она едва помнит. Но она не поддается, отстраняется, закрывается от меня, пытается вести себя как взрослая. Чужая. Отдаляется, как делала я, когда нас оставила мать, чтобы наказать ее, причинить боль, унизить – в ту пору я считала, что она это заслужила. Наверное, я тоже.

Я это заслужила.

Но я не моя мать, и даже отвращение Молли меня не остановит. Сида больше нет, Патрика – тоже. Ничего нет. Деньги, связи, амбиции и перспективы, которые подарил внешний мир, ничего не значат без Молли, потому что я добилась этого ради нее, а она теперь совсем чужая.

Молли всегда была моей целью и средством, надеждой и смыслом. Ее благополучие, здравый рассудок, счастье… Способна ли я, алкоголичка с непомерными карьерными амбициями и склонностью к самоповреждению, воспитать достойного человека? Думаю, моя любовь окупит недостатки с лихвой. Если только она позволит увезти ее отсюда, я стану лучшей сестрой на свете, отдам все, что у меня есть. Но как убедить ее, когда она так отдалилась и привязалась к людям, которые не пожелают ей того же, что и я? Которые не отдадут за нее жизнь, как сделала бы я. Моя жизнь. Она ничего не стоит. Никогда не стоила.

– Мне очень жаль, Роберт, – говорит Прикли, когда люди вереницей покидают кладбище. Тот не воспринимает слова всерьез, однако из уст Нила они звучат искренне, ведь он не понаслышке знает, что значит потерять женщину, которую любишь больше жизни. И пусть он говорит это лишь сейчас, он знает, что Роберт потерял ее много лет назад.

Прикли – удивительный человек. Я испытываю к нему невообразимый и не до конца понятый спектр чувств: уважаю его, боюсь, жалею и в то же время люблю. Он один из немногих, в чью голову я бы с охотой проникла – парк аттракционов, пребывание в котором может стоить мне жизни, но я бы рискнула. Когда мы встретились, я была ребенком, а он мужчиной в расцвете сил, и я до сих пор недостаточно взрослая, чтобы помочь ему вернуться к тому Прикли в вельветовой рубашке, который требовал собственных мыслей в сочинении по «Гамлету».

– Я не видела тебя в церкви, – говорю я, когда мы проходим в сером мареве в глубь кладбища.

– В последнее время я и без того бываю там слишком часто. Тебе понравилось прощальное слово?

– Преподобный был достаточно убедителен. – При его упоминании немеют руки и невольно подгибаются пальцы на ногах. Но какая разница, что ощущает мое тело, – я подавлю это разумом. – Он тебе не нравится, верно?

– Мне никто не нравится. – Лукавый взгляд под стеклами очков заставляет улыбнуться, но улыбка быстро сползает с лица.

– Неправда.

Он тяжело выдыхает и останавливается, проводя рукой по волосам, тронутым сединой.

– Почему ты здесь, черт возьми? Скажи, что из-за Джейн.

– А раньше ты не подсказывал ответы, – грустно усмехаюсь я. – Я здесь из-за сестры.

– Когда уедешь?

– А ты?

Он смотрит исподлобья. Мне не победить в этой схватке. Я виновата. Виновата в том, что не оправдала его ожиданий. И ожиданий Патрика.

– Я вернулась за Молли. Ты знал, что это неизбежно.

– Почему вы не уезжаете, Флоренс?

Я прикусываю внутреннюю сторону щеки.

– Когда вы уедете?

– Не знаю, Нил.

– Я серьезно. Ты приехала на машине?

– Да.

– Тогда садитесь в нее – и по газам. Пока не поздно.

– Молли не хочет уезжать.

– Не хочет уезжать, – копирует он мой тон.

– Как прикажешь это сделать, если она не смотрит на меня, не говорит, не замечает, будто меня не существует? Она любит это место так, как никогда не любила меня. Молится на распятие и святость Доктора, которого только и слушает. Он приказывает ей целовать руку, и она целует. Молиться – и она молится. Не плакать по матери – и она не плачет…

– И что, будешь потакать подростку, ничего не знающему о жизни?

– Здесь я чувствую себя так же – словно ничего не знаю о жизни.

– А я тебе расскажу! Мужчины работают в поле и на ферме, а женщины обслуживают тех, кто работает в поле и на ферме. По вторникам мы собираемся в пристройке за церковью, где наказываем неугодных и молимся за общину, а по воскресеньям – в церкви. Я учу детей. С первого класса по восьмой… – Он замолкает, позволяя осознать сказанное. – С первого по восьмой, Флоренс. Учу счету, чтению, письму и основам геометрии.

– Не понимаю…

– Знаешь, что такое однокомнатная школа? Все девочки с шести до четырнадцати сидят в классе Тэрн, мальчики – у меня. Чтобы не дай бог между ними вдруг не осталось столько места, чтобы не поместился и Святой Дух. Я пытаюсь научить детей тому, что пригодится в жизни фермера, тому, о чем я ни черта не знаю. История, литература и физика теперь лишь слова, и другие учителя сбежали, поняв это. – Он выдыхается и на миг замолкает. – После восьмого класса обучение заканчивается. Мальчики идут с отцами работать в поле, а девочки остаются с матерями дома. В Молли есть потенциал – такой же, как был в тебе, но здесь это не имеет значения. Полки в школьной библиотеке пустуют – художественная литература и невыгодные учебники под запретом, – а те, что заняты, переполнены религиозным бредом, который не расскажет подросткам о жизни вне общины. Голова Молли забита церковью, пением в хоре, работой в женском доме и будущим замужеством – тем, чтобы стать хорошей женой человеку, которого выберет ее отец. Этого ты для нее хочешь?

– Не хочу.

– Этого ты хочешь? – уже настойчивее спрашивает он.

– Нет.

– Тогда ты знаешь, что делать.

– Если увезу ее насильно, то потеряю.

– Если не увезешь, тоже потеряешь.

– Я не знаю, что делать, Нил.

– Черт возьми, Вёрстайл, ты закончила Гарвард – придумай что-нибудь.

Я прикусываю губу, пытаясь подавить слезы.

– Ты же хороша в поиске лазеек, так найди их.

– С чего посоветуешь начать?

– Ты и сама знаешь ответ на этот вопрос.

– Доктор. Что с ним?

– Не советую принимать пищу в его доме.

– Что он делает?

Он подходит ближе, поворачиваясь спиной к церкви.

– Не знаю, как объяснить…

– Вы учитель английского, мистер Прикли, найдите слова.

– Он приглашает в свой дом как радушный глава общины, кормит и поит, а потом… вы оказываетесь наедине, и, что бы он ни спросил, ты говоришь правду.

– Что-то вроде гипноза?

– Возможно.

– Но если не пить, то есть вероятность, что не сработает?

– Не знаю, Флоренс. Я не знаю.

– А если не пойти?

– Такого варианта нет.

– Думаешь, это реально? Вскрыть его схему.

– Даже если вскроешь, никто не поверит. За последние шесть лет он провел сотни, если не тысячи таких ужинов, промыв мозги до основания.

– Но тебе нет.

– У него давно на меня зуб, но это уже вошло в привычку – я как надоедливая муха: он не догоняет меня, но особо не пытается – не верит, что я представляю серьезную угрозу.

– Так почему он точит на тебя зуб?

– Я отказался от того, что он предлагал.

– От чего же?

– От того, чего я больше всего желал.

Он устремляет взгляд вдаль. Чего он желал… Единственное, чего он всегда желал, – вернуть жену к жизни.

– Но как?

– Те, кто получает желаемое, не распространяются. Время от времени они посещают его кабинет, где он дает им то, что нужно.

– Что – это?

– Не знаю.

– Как же ты отличаешь их от остальных?

– Загляни в глаза отчиму.

– Этот стеклянный взгляд?

– Отрешение от мира.

– И сколько вас таких – несогласных?

– Не скажу.

– Не веришь мне?

– Не верю Доктору. Если ты решишь остаться, он пригласит тебя на ужин. И кто знает, что ты ему выболтаешь.

– Так что мне делать?

– Не борись за Корк. Разрушь авторитет Доктора в глазах сестры и убирайтесь отсюда.

– Думаешь, она поверит?

– Сделай так, чтобы поверила. А пока не поверит, не высовывайся и не отсвечивай. Для твоего же блага.

– В Корке мне это никогда не удавалось.

– Придется приложить немалые усилия. Скорее всего, потребуются большие жертвы.

– Я умру за нее, если нужно.

– Не давай таких обещений, Флоренс, – Сид уже совершил эту ошибку. Он не знал, что Корк воспринимает подобные обещания всерьез.

7

Смерть Джейн не становится потрясением для Корка. Дожди заканчиваются, и горожане возвращаются к работе: мужчины – в поле, женщины – в женский дом. Теперь в Корке все подчинено строгому порядку: подъем с рассветом, скудные приемы пищи, тяжкий физический труд. У каждого свое место, которое определяет Доктор – староста, мудрец, наставник и божество, – его авторитет нерушим. Он был избран Господом, чтобы управлять общиной, и будет делать это до последнего вздоха.

В холщовой рубашке, покрытой давно не отстирывающимися пятнами, в брюках, вытянутых на коленках, – они велики ему, он сильно исхудал, – Роберт выглядит как фермер из прошлого, стеклянный взгляд выдает покорного раба. Он закатывает рукава, открывая неравномерный загар: до локтя руки совсем испеклись, а выше кожа еще светлая. Прежде у него не было таких рук: пальцы в мозолях и порезах, под ногтями уже неотмывающаяся грязь.