Полная версия

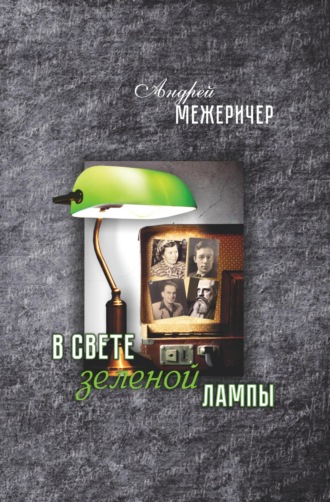

В свете зеленой лампы

Ученики навещали его часто в течение всей болезни. Это было приятно и ему самому, и нам, его домочадцам, так как он веселел от этого и становился на некоторое время не таким нытиком и ругателем. Врач, посещавший его регулярно, волновался за его здоровье, так как пневмония, случившаяся зимой, уже к весне спровоцировала у Петра Игнатьевича обострение стенокардии. Я этого слова не знала и спросила Васю. Он сказал, что эта болезнь по-народному называется «грудная жаба», человеку становится плохо с сердцем, он задыхается и может умереть. Я сразу представила себе темно-зеленую жабу размером со шляпу профессора. В моем воображении она была большая, очень неприятная, слизистая, усевшаяся всем своим весом прямо на грудь, прямо туда, где у него сердце. Она давит ему на грудь и горло, а он задыхается и зовет на помощь, но никто не приходит. Мне даже приснилось что-то подобное. Я очень переживала за здоровье Петра Игнатьевича, но гнала от себя плохие мысли, чтоб они не материализовались.

Хочу рассказать кое-что еще о профессоре. Когда я начала у него служить, такие проблемы со здоровьем уже и ранее случались, и ишемическая болезнь была диагностирована за несколько лет до этого. А за два года до меня зима была очень холодной, и произошла ситуация, подобная нынешней: он простудился и долго болел. Институт дал профессору отпуск по болезни на два месяца, и они с хозяйкой ездили в Крым, отдыхали и для укрепления здоровья пили там целебные воды. В начале 1928 года Пётр Игнатьевич ушел на пенсию, но остался преподавать черчение в институте по несколько часов в неделю. На работе его ценили и относились с большим уважением к его педагогическому и научному опыту. Он написал, кажется, четырнадцать разных учебников…

Мария Константиновна серьезно отнеслась к болезни мужа, опекала его, составила специальный рацион питания, стала каждый день с ним гулять в парке поблизости от дома. Она подарила Петру Игнатьевичу палку с бронзовым набалдашником в виде головы орла. Подарок пришелся по душе, и муж опирался на нее на прогулках. Они любили гулять вдвоем. К Новому году профессор совсем поправился, и они стали гулять чаще.

Порой память сохраняет то, что и не надо бы запоминать, что к тебе не относится, а вот всё равно помнится. Как-то раз Пётр Игнатьевич с женой сидели в кухне, обедали, кажется, а может, просто кофе пили, я точно не припомню, а я мыла окно. День был хороший, конец весны или начало лета. Наверно, это был май, тогда все моют окна. Всего разговора хозяев я не слышала, а прислушиваться стала, только когда профессор заговорил громче, с чувством:

– Нет, сударыня Мария Константиновна, вы со своими аристократическими корнями даже понять этого не можете, не только прочувствовать! А беретесь судить. А у меня этот вопрос вот где сидит с самого детства. – И профессор крепко похлопал себя несколько раз ладонью по загривку. – Есть разные мнения, но верно только то единственное, исходящее от людей, которые сами испытали это на себе. И даже не спорьте! Кто любит евреев или, наоборот, ненавидит их, но сам таковым не был в своей жизни, скорее всего, имеет какие-то другие причины к этому своему мнению, не связанные с их собственным происхождением…

– Но Пьер, – возразила несмело барыня, – мы же знаем людей с еврейским происхождением, которые стали известными врачами, политиками и даже писателями. Что далеко ходить, вот ты издал столько книг с твоей еврейской фамилией…

– Ну, дорогая моя Маша, это удар ниже пояса – приводить в дискуссии со мной в пример меня самого! Но хорошо, я тебе отвечу и отвечу искренне. Мне мое происхождение всю жизнь эту самую жизнь портило! Порой я даже горевал, что родился в еврейской семье. Нет-нет, я не испытал на себе погромов или других ужасов, которые пережили иные мои соплеменники, но, вероятно, на генетическом или на каком-то другом уровне каждый еврей знает, что когда-нибудь это может коснуться или его, или его детей.

Профессор выглядел очень взволнованным. Мария Константиновна, сидевшая напротив, взяла его руку в свою и сказала как-то несмело и просительно:

– Пьер, дорогой, прости, я не хотела трогать эту тему, просто так получилось. Давай потом, в другой раз.

Но его, видимо, уже захватило, и он не мог остановиться:

– Да что ты вообще знаешь о моей жизни? Я родился в нищем Бердичеве, и даже это неправда! Моя мама потеряла предыдущего ребенка, рожая его в Бердичеве, где мы жили, и поэтому меня ездили рожать в губернский Житомир, где условия были лучше. И в училище я поступил раввинское, а не в то, куда мне надо было бы. А почему? Потому что папа еврей! И всю жизнь из всех путей, открытых моим сверстникам, мне годились лишь те, что вписывались в мою национальную принадлежность. Да, меня не били, не угнетали лично, но всегда на широкой дороге выбора жизненного пути была узкая темная труба для нас, евреев, по которой нам приходилось ползти к свету и успеху. Я преувеличиваю насчет трубы, но это для того, чтоб ты поняла, как нам это чувствовалось.

Фамилия моя, ты верно подметила, еврейская, но она похожа на немецкую. И я интуитивно с детских лет старался впитывать в себя всё немецкое: язык, технику, даже религию сменил потом на лютеранство. Я всю жизнь хотел быть кем угодно, но не евреем! И вот так из Перца Исааковича стал я Петром Игнатьевичем. Стыдно мне было? И да и нет. Я стыдился моих ортодоксальных родителей, когда они приезжали навестить меня в Санкт-Петербург, где я учился, ведь все видели, что они скромные местечковые евреи. А со мной дружил князь Оболенский, то есть в простом, обывательском понимании Пётр Межеричер ну никак не мог быть евреем, он скорее немец. Ну да, как же мы сразу-то не догадались?! Немец, да, конечно, немец!.. И мне было стыдно, что я стыдился своих корней. Мне было горько и стыдно!

Но это одна сторона, а ведь была и другая – суровая реальность борьбы за свое место в этом мире. Евреи всегда здесь побеждали, как бы их ни притесняли. А почему притесняют и до сих пор, ты не задумывалась? У власти сидят совсем не дураки, и они понимают, что если евреям дать полную свободу выбора, то в скором времени у целых народов останется очень мало шансов написать, открыть или сыграть хоть что-то гениальное. Вот они с помощью погромов, черт оседлости и других мер и стараются хотя бы сравнять шансы всех многочисленных народов мира с моим народом, у которого нет даже своей страны. Есть только Бог, да и тот распятый…

Пётр Игнатьевич вздохнул, встал и пошел в свой кабинет работать дальше. Барыня осталась за столом и сидела, задумчиво глядя сквозь окно, которое я уже успела домыть. А я… Что я? Мое дело – кухня да тряпки, да и про евреев я мало что понимала.

Последний год в Ленинграде

Это было время, богатое событиями, очень важными для меня.

Летом 1930 года Вася окончил рабфак, но поступать в Технологический институт не спешил, взвешивал все за и против. Дело в том, что у него был товарищ, который после рабфака уехал и уже год как работал в Москве на заводе. И он уже несколько месяцев сманивал Васю туда. Он говорил, что того и без института, с одним оконченным рабфаком, возьмут мастером в цех, так как он и чертить, и читать чертежи умеет хорошо. А здесь, в институте, надо еще учиться и учиться, и неизвестно, какой будет результат. В Москве зарплату хорошую обещали, говорили, что и комнату дадут. Последнее, видимо, было решающим аргументом, так как брат до сих пор еще жил в общежитии в комнате с двумя соседями. Их кровати стояли по стенкам комнаты, к нему или его соседям всё время кто-нибудь приходил, было шумно. В таких условиях ты никак личную жизнь не устроишь, нет ни своего свободного угла, ни времени.

Я его отговаривала уезжать, даже плакала, но он все-таки уехал.

Писал Вася мне редко. А я очень по нему скучала: по его шумным посещениям нашего дома, по прогулкам вдвоем по красивым набережным Ленинграда, даже по его глупым шуткам. Как он там один, без меня? Но с другой стороны если поглядеть, то и я уехала из родной деревни, никого, кроме него, не слушая, и живу здесь, в городе, одна уже третий год. Может, мы, Духовы, такие, руководим своей жизнью сами и не боимся переездов?

Профессор был сердит на Василия за то, что тот не захотел поступать учиться дальше. Он говорил, что у брата были хорошие способности, но тот их не ценил. Об этом хозяин мне рассказывал, когда выходил на небольшие перерывы из своего кабинета и мы пили чай или морс.

У него было сразу несколько рукописей в работе. Профессор уже несколько лет не писал новых учебников, но так как и на изданные книги спрос был хороший, то часто вставал вопрос о переиздании то одной, то другой. Мария Константиновна говорила, что он к каждому следующему изданию писал новое вступление и всегда что-то добавлял или исправлял в самом учебнике. Некоторые его книги переиздавались по пять или шесть раз. Вот и теперь он подготавливал шестой выпуск учебника по механике.

А тут еще надвигалось большое событие: в середине января профессору исполнялось семьдесят пять лет. Из-за болезни мы об этом просто забыли, а теперь, перед праздниками, вспомнили. Он, уставший от постельного режима, одиночества и тишины, настаивал на торжестве, говорил, что два раза семьдесят пять в одной жизни не бывает. По метрике он вроде родился в 1858 году, а значит, семьдесят пять ему будет через два года. И хозяйка пыталась ему аккуратно об этом напомнить. Но Пётр Игнатьевич утверждал с жаром, что это была ошибка при переписывании бумаги, которую он сначала не заметил, а когда понял, что запись неправильная, уже неохота и муторно было заниматься всей этой бюрократией.

– И потом, – добавлял он, – два года – большой срок в моем возрасте, и в таком климате, как в Ленинграде, немногие доживают до этого юбилея.

К слову будет сказано, Технологический институт и сам планировал чествовать его в ближайшем январе. Профессор уже пару лет как был на пенсии, но всё еще продолжал преподавать. Пётр Игнатьевич, поступая на работу, указал правильный год своего рождения, 1856-й. Ну, раз так, то решили, что праздник будет.

Все приготовления легли на наши с Марией Константиновной плечи. Я-то что: купи, сготовь, подай и убери. А на нее свалилось много забот: список гостей, приглашения, меню, закупки, оформление квартиры к юбилею, ну и, конечно, финансовый вопрос. Хорошо, что незадолго до этого профессору прислали гонорар за переиздание одного из учебников. Какого именно, я не знаю, но барыня говорила, что это получилось очень кстати. Профессору даже купили новый костюм к юбилею. Он хорошо в нем смотрелся: в белой накрахмаленной рубашке и с памятной медалью к 100-летию Технологического института на лацкане.

Я в списке гостей не разбиралась, знаю, что моего Васю, который часто бывал у нас, хозяин приглашать не захотел, всё еще обиженный на него за переезд в Москву. Но одно имя я узнала – Орест Данилович. Он тоже еврей, Хвольсон его фамилия. Он иногда приходил к профессору в гости на чай или выпить по рюмочке чего покрепче и поговорить о физике, которую оба хорошо знали и любили.

Как-то раз после его визита Мария Константиновна решила рассказать историю их дружбы, а профессор добавлял к ее рассказу подробности.

Если я верно помню, было это в 1900 году. Тогда Пётр Игнатьевич жил в Одессе, был женат на своей Софье, и у них уже родился сын. И вот его вдруг посылают на какую-то международную выставку в Париж, столицу Франции. Это было и событие, и награда для него, простого учителя, бывшего на хорошем счету у городского начальства. Его, конечно, интересовало там всё техническое, а выставка была большая, всю за один день не обойдешь. Там они с Орестом и повстречались. Примерно одного возраста, оба занимались техническими науками. Хвольсон жил в Ленинграде, или как тогда наш город назывался, а Пётр Игнатьевич собирался туда переезжать и уже договаривался в типографии о печати своего учебника. Оресту Даниловичу на выставке даже медаль какую-то вручили. Французскую. В общем, он был и немного постарше, и поважнее, чем мой хозяин, но они подружились. Кстати, он тоже писал учебники, и, как хозяин добавил тогда к рассказу своей жены, они днем ходили по выставке и слушали доклады, а вечером, придя домой усталые и полные впечатлений, до поздней ночи за бутылкой французского вина делились друг с другом историями из жизни и спорили о своих работах. Оказалось, что они оба учились в Германии, только Орест раньше, так как был старше моего хозяина.

Пётр Игнатьевич на следующий год и сам переехал в город на Неве, где продолжал встречаться с Хвольсоном. Тот работал над учебником по физике в нескольких томах, и профессору было очень интересно, когда Орест показывал ему написанное и советовался. Вот так они и дружили, писали свои книги, и, кстати, это Хвольсон порекомендовал Петру Игнатьевичу отдать сына учиться в немецкую гимназию Карла Мая, которую сам окончил и очень хвалил.

Орест Данилович был приглашен на юбилей и пришел, хоть сам был уже очень старым и больным…

Итак, наступила середина января 1931 года. Хозяева решили устроить фуршет – это когда гости, приглашенные на банкет, свободно приходят и уходят в течение дня. При этом все едят, стоя с тарелками в руках. Еда лежит на столах в общих блюдах, а напитки стоят в открытых бутылках на обоих краях стола. Рядом с едой и бутылками – бокалы и тарелки стопками, в корзинках ровными рядами – столовые приборы и белые салфетки. Подходи, наливай и накладывай сам что и сколько хочешь. По-другому никак не получалось: слишком много было заявлено желающих прийти и поздравить Петра Игнатьевича.

В помощь нам хозяйка наняла на вечер двух официанток, которые ходили среди гостей и меняли на столах пустые блюда и бутылки на полные. Я же распоряжалась на кухне: доставала еду из холодильника, резала хлеб и мыла посуду. Работа у меня просто кипела весь вечер до полуночи, и у плиты было неимоверно жарко. Я приоткрывала окно, но ведь середина января, и на улице мороз. Мне страшно было простудиться от сквозняка, ведь можно от этого было получить воспаление легких. Поэтому я иногда выходила остыть в зал, заодно посмотреть на гостей и послушать заздравные тосты. Наняли еще швейцара, чтоб встречал гостей в форменном пальто и фуражке. Это был солидный пожилой мужчина, отставной полковник, он помогал гостям снять верхнюю одежду и вешал ее на временные вешалки, установленные в прихожей и даже на лестничной площадке у дверей квартиры. Мария Константиновна встречала гостей, провожала в комнаты и знакомила друг с другом.

Пришел декан рабфака профессор Бирзович, потом заведующий библиотекой института профессор Овсянников, а также профессор Холмогоров, хорошо знавший хозяина по совместной работе. Ближе к концу праздника пришел и Орест Хвольсон. Казалось, что вокруг были одни профессора.

В столовой большой стол сдвинули к стене, накрыли красивой скатертью до пола и расставили на нем еду и вино. В середине комнаты разместили несколько небольших круглых столов на высоких ножках, за которыми три или четыре гостя могли и есть, и общаться. Это сделали для того, чтобы было больше места. Все стулья перенесли в салон и поставили у стен по периметру. Здесь были спиртные напитки, сигары и кофе с пирожными. Только в этой комнате разрешалось курить, и поэтому дверь на балкон оставалась постоянно полуоткрыта. Играл граммофон, было оживленно, и Пётр Игнатьевич находился почти весь вечер именно здесь. Много пили за его здоровье, приносили и дарили подарки, которые тут же рассматривали, и довольный хозяин уносил их к себе в кабинет. В кабинете обосновались дамы: в других комнатах было слишком шумно. Они сидели или полулежали, кто где устроился, обменивались новостями и при этом пили шампанское, которого было много во всех комнатах, и закусывали фруктами и шоколадом.

Казалось, что общему веселью и поздравлениям не будет конца, но ближе к полуночи все разошлись, и мы остались с хозяевами и нанятой прислугой мыть и убирать за нашими гостями. Вся квартира пропахла сигарным дымом, и было холодно от открытого балкона. Профессор в одной рубашке с закатанными рукавами, слегка во хмелю, громко шутил и расплачивался с работниками. Мария Константиновна безуспешно пыталась надеть на него пиджак, но он, разгоряченный, отказывался. Она его просила:

– Пьер, пожалуйста, оденься, ведь ты можешь простыть. Вспомни, что тебе говорил врач, ты же не так давно болел!

Мы разошлись по своим спальням уже после двух часов ночи, но всё, что было нужно, помыли и убрали. Даже столы, что брали напрокат, уже были упакованы и стояли внизу в подъезде в ожидании грузчиков и транспорта.

Следующее утро оказалось тревожным: у профессора поднялась температура, стал хриплым голос и появился сильный кашель. Барыня, переживая за мужа, сама позвонила врачу. Тот приехал очень быстро, послушал больного, назначил ему строгий постельный режим, выписал лекарства и всё сокрушенно качал головой:

– Ну как же вы так неосмотрительно себя ведете, батенька?

Видно, положение оказалось серьезным, так как на Марии Константиновне просто лица не было и доктор первую неделю приезжал по два раза в день. Хозяину не становилось лучше, на третий день он потерял сознание и приезжала скорая помощь из ближайшей больницы, куда сразу же позвонила обеспокоенная жена. Слава богу, в больнице нашего профессора привели в сознание и подлечили чем-то, но врач назначил капельницы, и мы пригласили по его настоянию медицинскую сестру-сиделку.

Прошло два месяца, а Пётр Игнатьевич всё лежал в постели, вставая лишь по нужде да к столу. Он был очень слаб, врач никого к нему не пускал, ни студентов, ни коллег. Доктор ругался на особенно докучливых:

– Время инфекций, можете грипп или какую другую заразу принести, приходите, когда он выздоровеет!

Я плакала, представляя, чем эта его болезнь может закончиться, ходила в церковь, молилась за него, ставила свечи, заказывала молебен «за выздоровление». Мария Константиновна полностью посвятила себя больному мужу, очень похудела, стала беспокойной и грустной. Когда сиделка отдыхала, то барыня старалась быть у постели мужа, порой сидела там часами, смотря на него. Я приносила ей туда чаю и чего-нибудь поесть и иногда подсаживалась сама и пыталась разговорами полушепотом отвлечь ее от грустных мыслей.

Я спрашивала ее:

– А где профессор учился, что он такой умный? Его батюшка тоже профессор?

И Мария Константиновна рассказала мне за два вечера удивительную историю его жизни. Оказывается, Пётр Игнатьевич на самом деле родился не здесь, а в небольшом украинском городе в небогатой еврейской семье. У его отца была мастерская, где чинились часы и прочие механизмы. Отсюда любовь к механике, которую он преподавал моему брату Василию. Затем по этой же специальности хозяин учился в Киеве и в Германии. Поэтому он хорошо говорит по-немецки и любит точность. Затем он учился в том же институте, где сейчас преподает, и после этого начал писать книги и работать учителем. Но не просто учителем: он почти всегда был или директором, или заведующим курсами, но всегда при этом также и преподавал. А до революции у него была своя школа черчения в Петрограде.

Личная жизнь у него вроде сначала тоже складывалась неплохо. Он женился по любви на еврейской девушке из хорошей семьи, у них родился сын, который впоследствии учился в гимназии Карла Мая здесь, на Васильевском острове. Но потом супруги начали ссориться, пришлось развестись, и его бывшая жена уехала в Москву к брату и сына увезла с собой. Как так получилось, что отец перестал общаться с сыном, а сын прекратил общение со своим отцом, барыня не знала. То ли бывшая жена строила преграды их встречам, то ли сам не хотел бередить свою ноющую рану, да и жили они далеко друг от друга. Сейчас сын уже взрослый, изредка пришлет письмо, да отец эти письма даже не всегда читает…

– Так вот и живем вдвоем, без детей и внуков. Может, это нас с ним и сблизило, – закончила свой рассказ Мария Константиновна.

В середине марта болезнь вроде начала отступать, и врач прописал Петру Игнатьевичу понемногу бывать на свежем воздухе. Профессор был так слаб, что не было даже речи о том, чтоб ему выйти из дома. Мы с Марией Константиновной под руки выводили его в теплой одежде на балкон, он там сидел минут пять-десять – и обратно в постель. И так два-три раза в день. Хозяйка уже давно перешла спать в кабинет, чтобы не мешать больному, сделалась забывчивой, порой никак не могла собраться с мыслями от усталости и волнения за мужа. В доме стало уныло, ничто не радовало. Мы обе ждали выздоровления Петра Игнатьевича как спасения.

Но спасение не пришло. Двенадцатого апреля, когда хозяйка утром вошла в комнату профессора, он не дышал и даже был уже холодным. Как мы с ней рыдали – это не передать словами! Горе просто затопляло все другие чувства в нас, мы выли до хрипоты, до того, что наши слезы кончились, а мы всё плакали уже сухими глазами. Казалось, что и наша жизнь ушла навсегда вместе с ним. Я и до сих пор вспоминаю это время с печалью, крещусь на икону и желаю Петру Игнатьевичу вечного покоя в раю у ног Господа нашего, а Марии Константиновне – здоровья и всех Божеских благ на земле.

На поминки на девятый день приехал сын профессора из Москвы. Мы похоронили Петра Игнатьевича на Новодевичьем кладбище в самом центре Ленинграда, у Московского проспекта. Сыну поздно сообщили, и он не успел на похороны.

Его звали Леонид, как друга Петра Игнатьевича, который много ему помогал в молодости. Это мне рассказала Мария Константиновна. Леонид был совсем другой, вообще внешне не походил на отца. Гладко выбритый, без бороды и усов, высокий, лицо в очках умное и интеллигентное. Говорил он мало, хотя мы все в эти дни общались только по необходимости. Я так поняла, что он приезжал и в связи с похоронами, и по своим делам тоже. Мария Константиновна разговаривала с ним в кабинете на второй день. Дверь была открыта, и я всё слышала. Она рассказывала, что больших накоплений у профессора никогда не было, она сама тоже работала, давала частные уроки, чтобы можно было нормально жить. То немногое, что было, ушло на похороны.

– Книги, что написал ваш отец, и его личные вещи можете взять, они здесь, в кабинете. Квартира эта съемная, от нее придется отказаться, дачи у нас нет. Все-таки жаль, что вы с отцом не нашли общего языка при его жизни. Теперь уже этого не поправишь, – подытожила она, вставая с кресла и оставляя Леонида одного в комнате.

Хозяйка попросила меня проводить Леонида Петровича на кладбище и показать могилу. Мы ехали на трамвае, и я всё рассматривала сына своего усопшего хозяина. Он был довольно молод, лет тридцати – тридцати пяти, то есть всего лет на десять с небольшим старше меня, но в нем чувствовалась уверенность начальника или командира. Лицо гладкое, с крупным носом, на носу пенсне, не такое, как у Марии Константиновны, попроще, но и не совсем простецкое. Он весь как бы тоже профессорского сословия или масти, но совсем другой, не такой, как его отец.

Сын постоял у могилы отца минут десять, поправил спутанные ветром ленты на венках с живыми цветами, которые уже начали подсыхать без воды. Он был задумчив, немного печален, но не плакал, как мы с хозяйкой. Леонид наклонился, взял из одного венка цветок, видимо на память, ничего мне не сказал и пошел мимо меня обратно, прямо к трамваю. Я двинулась за ним, вытирая подступившие к глазам слезы. Пошли, Боже, моему Петру Игнатьевичу блаженное успение!

Леонид Петрович был молчаливым, но, судя по всему, не бесчувственным. По его просьбе мы еще раз съездили на могилу, и он там сидел долго на каком-то ящике и думал, низко опустив голову.

Он задержался еще на несколько дней: оформлял какие-то справки в связи со смертью отца. Мария Константиновна была благодарна ему за это. Когда мы ужинали или пили чай вместе, то сидели молча. Мне было это странно: почему он ничего не спросит о своем отце? Каким он останется у него в памяти?

Однажды вечером хозяйка позвала меня в кабинет, где в любимом кресле профессора уже сидел Леонид Петрович. Я почувствовала, что предстоит какой-то разговор. Она начала с того, что со смертью мужа многое изменилось в ее жизни и ей приходится подстраиваться под сегодняшние обстоятельства. Она, скорее всего, не сможет жить в такой большой и дорогой квартире и будет вынуждена искать подешевле, а мебель продаст. У меня уже глаза были полны слез от нехорошего предчувствия, когда она сказала, что и прислугу содержать и оплачивать уже не сможет. А это значит, что нам надо будет расстаться. И у меня, и у нее из глаз потекли слезы: мы ведь в эти последние трагические дни думали о многом, но мысль о том, что мы можем и должны расстаться, даже не приходила никому из нас в голову. Я спросила тихо:

– Матушка Мария Константиновна, а куда же мне тогда идти? Я ведь назад, в деревню, ехать не хочу. Совсем не хочу!

Тут Леонид Петрович, сидевший до этого тихо и только наблюдавший за нами, подал голос:

– Вот для того, Лиза, мы все здесь и сидим, чтобы обсудить этот вопрос. Мария Константиновна охарактеризовала тебя как покладистую и умелую помощницу по дому. Я как раз ищу себе в семью такую девушку, и ты бы мне подошла. Но это в Москве. Что ты об этом думаешь?