Полная версия

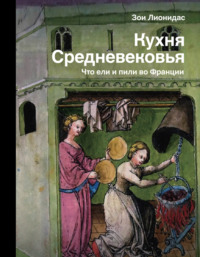

От погреба до кухни. Что подавали на стол в средневековой Франции

Зои Лионидас

От погреба до кухни: что подавали на стол в средневековой Франции

© Лионидас З., текст, 20223

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Часть I

Приготовление пищи

Глава 1

Кладовые. Доставка и хранение продуктов

Снабжение

Основные продукты

Начиная разговор о снабжении, нам стоит для полной ясности определиться с терминологией и географией.

Итак, в первую очередь стоит вести речь о самоснабжении городов и сел – продуктах, выращенных самими жителями ради собственного стола и также ради продажи. Снабжение ближнее следует очертить в границах собственно феодального владения – герцогства, графства или сеньории. Снабжение дальнее в таком случае будет определяться границами королевства как такового. И наконец, снабжение заморское будет соответствовать современной международной торговле.

Что касается деревень, самоснабжение таковых вряд ли способно вызвать у кого-то недоуменные вопросы. В самом деле, деревня, сельская местность с древности и поныне представляет собой, грубо говоря, «организацию» по производству съестного, будь то продукты растительного или животного происхождения.

Меровингская Франция, поднявшаяся на развалинах римской провинции Галлии, была в первую очередь деревенской страной. В немногих сохранившихся городах еле теплилась жизнь, в частности, Париж ограничивался одним-единственным островком на Сене, откуда уже в последующие столетия распространится на оба ее берега. На юге, где дольше сохранялось римское влияние, не раз и не два случалось, что оставшееся в городе небольшое население уютно устраивалось на арене местного цирка, причем высокие трибуны служили отличными стенами для защиты.

Меровингское королевство было крайне бедно, более того, по стране из раза в раз прокатывались волны очередных варварских набегов, те или иные владения постоянно переходили из рук в руки, так что ради простейшего выживания горожане вынуждены были перемещаться поближе к земле – единственному источнику пропитания в те времена. Торговля пришла в глубочайший упадок, причиной тому было не только плохое качество дорог и постоянно свирепствующие на них шайки, но и отсутствие сколь-нибудь масштабного спроса, вызванного всеобщим обнищанием городского и сельского населения. Конечно же, целиком она не исчезла и исчезнуть не могла; отрывочные сведения, сохранившиеся до наших времен, говорят о сырах, доставленных ко двору, пряностях и даже о китайском шелке, в который имели обыкновение облачаться варварские короли – однако, судя по всему, дальняя (и тем более заморская торговля) ограничивалась в это время исключительно удовлетворением потребностей двора и крупнейших феодалов, так что масштабы ее были по необходимости более чем скромны.

Оговоримся, судить о тех временах мы можем лишь весьма приблизительно; термин «темные века», прочно устоявшийся в исторической литературе, напомним, обозначает не «плохую жизнь» в те времена, но практически полное отсутствие письменных источников, причиной своей имеющее многочисленные войны и стихийные бедствия.

Итак, деревни, бывшие родиной для 95 и более процентов того населения, без всякого сомнения, кормили себя сами. Впрочем, натуральное хозяйство («сам произвел, сам и съел»), столь милое сердцу историков старой школы, если и существовало в чистом виде, то скорее всего приурочивалось к областям отдаленным и замкнутым на себе, к примеру, труднодоступным горным селениям. Но при том не следует забывать, что уже на очень ранней стадии, когда во времена Меровингов деньги были еще дорогой и достаточно редкой диковиной, постепенное (по необходимости) выделение ремесленного сословия неизбежно приводило к становлению соседского обмена – где за сшитые профессионалом сапоги или выкованный плуг покупатели платили тем или иным количеством продовольствия или собственных домашних изделий.

Более того, едва лишь страна постепенно успокоилась под сильным правлением меровингских королей, а прежние войны и нашествия остались в далеком прошлом, в стране стихийно стали появляться ярмарки. Попросту говоря, те небольшие излишки, которые все же оставались в крестьянском хозяйстве, превращали в объект для меновой (а позднее и денежной) торговли, причем излюбленным местом для этого становились территории религиозного паломничества, куда стекались многие сотни потенциальных покупателей: крупные церкви, посвященные Христу, Богородице или очень почитаемому святому. Раз возникнув, ярмарки приобретали циклический характер, закрепляясь на привычном месте порой на века, в частности, стоит упомянуть знаменитую ярмарку Ланди в окрестностях будущего Сен-Денийского аббатства (известную уже Цезарю и благополучно просуществовавшую вплоть до конца Средневековой эры). Торги здесь обыкновенно происходили ежегодно с 12 по 24 июня (приурочиваясь ко Дню летнего солнцестояния или, позднее, к Рождеству Иоанна Крестителя) и прерывались единственно на время военных действий.

Таким образом, каждый крестьянин представлял собой торговца и покупателя в одном лице. К пестрой массе деревенского населения добавлялись немногочисленные горожане, сбывавшие здесь же продукты своего ремесла, а также представители местных сеньоров и даже монахи, сходным же образом приобретавшие нужные им товары в обмен на то, что приносили их собственные земли, леса и пруды.

Бурный рост городов, начавшийся во времена Каролингов, мало изменил картину самоснабжения деревни, за исключением того, что к ней в том же качестве прибавилось самоснабжение города. Не стоит удивляться – любому из нас, в чьем «мегаполисе» еще сохранились окраины с «частным сектором», и поныне порой приходится лицезреть аккуратные квадратики огородов, а порой свиней или кур, которых рачительная хозяйка загоняет на ночь под крышу. Посему, твердо уяснив себе, что средневековый город в начале своего развития был продолжением деревни – «деревней, обнесенной стенами», где по соседству с уважаемым монастырем, ярмаркой или на территории древнего римского поселения устраивался ремесленный люд. Городская цитадель продолжалась сплошным кольцом огородов, виноградников и полей, принадлежавших местным жителям. Для наглядности обратимся к цифрам.

Крестьяне, идущие на рынок. Неизвестный художник «Взятие Понтуаза». Марсиаль Оверньский «Вигилии на смерть короля Карла VII». Ms. Fr. 5054 fol. 91 v. Ок. 1477–1484 гг. Национальная библиотека Франции, Париж

В Париже, древней Лютеции, а позднее шумной столице французской монархии, вплоть до начала ХХ сохранялись многочисленные сады, а также дворы для скотины и птицы, причем одни только огороды занимали ни много ни мало 173 гектара земли, и к ним следует прибавить еще 35 га, находившихся под парижскими виноградниками. Во времена ничтожного Наполеона III, не столь далеко отстоящие от нас по историческим меркам, во владении парижан в пригородах продолжало находиться 1400 га пахотных полей, а в самом городе обреталось 9 тыс. крестьянских хозяйств, располагавших 1700 лошадьми, специально купленными для того, чтобы тащить за собой тяжелый плуг, а также 2300 дойными коровами.

В более ранние времена парижским огородам был едва ли не целиком отдан Маре – болотистый берег Сены, лишь постепенно застраивавшийся доходными домами и особняками знати, так что уже неизвестный парижский Горожанин, чей интереснейший «Дневник» благополучно сохранился до наших дней, из раза в раз жаловался, что во время осады города, предпринятой войсками дофина Карла (будущего Карла VII), город был практически отрезан от этого источника пищи, так как выходить за периметр стен в искомое время было опасно для жизни.

Подобная запасливость горожан, не желавших в течение долгих веков избавляться от своих прежних привычек, была вполне объяснима: урожай с собственных полей и огородов давал своему владельцу неплохую гарантию продовольственной безопасности на время засух и частых войн. Однако быстро растущему населению собственного производства уже не хватало, да и хватать не могло. Робер Фоссье, современный французский исследователь, специалист по истории средневековой Пикардии, приводит любопытный расчет, в соответствии с которым для того, чтобы прокормить население скромного по размерам, всего лишь 20-тысячного Амьена, требовалось ежегодно 8 тыс. тонн зерна, или в реалиях того времени 16–20 тыс. га пахотной земли (то есть круг диаметром не менее 18 км).

В реалиях, более понятных для русскоязычного читателя, можно выразиться следующим образом: представьте (грубо-приблизительно) средневековую Москву, располагавшуюся в пределах Китайгородской стены. Так вот, чтобы прокормить даже столь скромных размеров город, распахать пришлось бы не только всю остальную площадь современной Москвы, но и Московскую область. Иметь под своим началом подобное хозяйство для батрака, сапожника или господского слуги было, как вы понимаете, совершенно невозможно. Посему, хочешь не хочешь, уже с самых ранних пор города приходилось кормить.

Без всякого сомнения, основой для городского снабжения было непосредственно окружающее тот или иной «мегаполис» кольцо деревень. Крестьяне охотно тянулись в город, где на специально выделенных для их удобства рынках могли сбывать продукты в обмен на товары городского производства. Конечно же, подобную массу следовало контролировать и постоянно держать под надзором, что вменялось в непосредственную обязанность особо выделенному для того чиновнику – т. н. купеческому прево. Торговля дополнялась целым рядом правил, в частности, в Париж крестьяне и крестьянки имели право являться лишь в определенные дни, после того, как ранним утром открывались ворота, и покидать пределы города не позднее сумерек.

Однако и этого источника в скором времени становилось недостаточно: мелкое хозяйство не всегда имело в своем распоряжении необходимые излишки, крестьянин или его супруга не всегда могли выкроить время, чтобы посетить порой далеко отстоящий от родной деревни город, – да и самого скромного количества товара, который они имели возможность предложить, не хватило бы на постоянно растущую массу городского населения. Посему, сколь о том, опять же, можно судить из нашего исторического далека, едва лишь в Каролингскую эпоху деньги перестали быть редкостью, а спрос на съестное установился на достаточно высоком уровне, в среде городского ремесленного населения стали все сильнее заявлять о себе профессиональные торговцы. Как было уже сказано, торговцем был по необходимости любой ремесленник, сбывавший свой нехитрый товар в обмен на то, что было нужно ему самому или его семье. Другое дело, что неизбежное расслоение и выделение из общей массы людей, располагавших достаточно крупным капиталом, способствовало становлению профессиональной оптовой и розничной торговли в городах. Подобный торговец, как правило, сам владел полями или стадами (в качестве примера можно привести парижских мясников, которым принадлежали стада, исчислявшиеся порой тысячами голов скота), или, наконец, рассылал своих приказчиков по деревням, поставив им целью скупку нужного товара и доставку такового в город. И уже в самом городе подмастерье или специально для того нанятый лавочный сиделец превращали продукты из соседних деревень в звонкую монету.

Следует заметить, что перекупщиков подобного рода городские власти не любили, относясь к ним с крайним предубеждением как к потенциальным или реальным мошенникам, постоянно норовящим установить монопольно высокие цены или попросту надуть покупателя посредством недовеса, обсчета или залежалого товара, который ловко всучивался слишком доверчивому клиенту. Ради предотвращения подобных опасностей власти из раза в раз понуждали торговцев сходным товаром (к примеру, булочников или мясников) селиться вместе на особо выделенных для них улицах (чтобы подобным образом постоянно держать их в поле зрения), в лавки часто наведывались официальные «проверяющие», причем пойманного за руку прохиндея ждал чувствительный штраф, позорное шествие через весь город – под стражей, с негодным товаром, болтающимся на шее, а в самых тяжелых случаях – тюрьма или изгнание прочь из города с многолетним, а то и пожизненным запрещением заниматься своей профессией. Товары первейшей необходимости власти контролировали особенно тщательно, устанавливая в тяжелые времена «максимумы» цен или закупая за счет казны зерно в сопредельных землях – конечно же, с убытком, но это было все же лучше, чем повальный мор и массовое бегство.

Внутренний видкладовой. Неизв. худ. «Слуга, набирающийвино». Ханс Хоффман «Домашняя книгаМенделя». Amb. 317b.f. 2°. Ок. 1607 г. Государственнаябиблиотека. Нюрнберг, Германия

Итак, ближнее снабжение составляло основу рациона городов и деревень (как о том с уверенностью можно судить по материалам раскопок, счетам купеческим, городским и вельможным, а также по известным нам средневековым поваренным книгам). Надо сказать, что подобное положение сохраняется и поныне, и вряд ли это может кого-то удивить: речь шла о первейшей продовольственной безопасности, которую ближнее снабжение могло обеспечить в наилучшей мере. В частности, перечисляя товары ближнего снабжения, кормившие необъятное «чрево Парижа», уже упомянутый нами Горожанин добросовестно называет сыры из Бри, хлеб из соседних Корбея и Мелена, а также вишни, яблоки, бобы, миндаль и, конечно же, всевозможные виды мяса и молочных продуктов, доставлявшиеся из близлежащих деревень.

Беда заключалась в том, что сам по себе этот вид снабжения, если можно так выразиться, «работал» достаточно надежно в случае, когда погода благоприятствовала и урожай выдавался как минимум не ниже среднего. Вплоть до нынешнего времени сельское хозяйство остается достаточно чувствительным к капризам погоды, что уж говорить о тогдашних невысоких технологиях, когда пара неурожайных лет кряду уже грозила деревне (и тем более зависимому от нее городу) нешуточным бедствием? Посему, едва начавшись, «Каролингское Возрождение» – становление латинской учености и обращение к римской науке, предпринятое при Карле Великом – повлекло за собой «ремесленную революцию» и вслед за таковой не только увеличение производительности полей и городского производства, но и высокий по сравнению с прежним рост доходов и потребления. Это последнее обстоятельство, в свою очередь, привело к бурному росту «дальней торговли» – товарами, доставлявшимися с морского побережья, из далеких и окраинных владений, за много дней (а порой и недель) пути от места их производства.

Оживление торговли (так как за увеличением спроса немедля последовало предложение) волей-неволей вызвало настоящую «транспортную революцию». Как то обычно бывает, одно постоянно влечет за собой другое, а научно-техническая мысль во все века являлась самым грозным и непобедимым революционером, с которым ничего не могли да и не могут сделать власти предержащие всех времен и народов.

Посему оживление торговли поневоле потребовало развития мореходного и речного транспорта, постройки вместительных торговых судов и обучения многочисленных мореходов, так как водный транспорт вплоть до Нового времени оставался самым надежным и удобным средством передвижения. К счастью, Франция не обделена реками, однако там, где водные пути сообщения отсутствовали, товары волей-неволей приходилось доставлять сухим путем, и это вызывало необходимость чинить и содержать в достаточно хорошем состоянии дороги (впервые со времен канувшей в Лету Римской империи возрождалось дорожное дело!), осушать или гатить болота, строить или чинить мосты и, наконец, охранять торговые пути от любителей поживиться за чужой счет, которые не переводились ни в какие времена.

В эту эпоху появляется и затем распространяется повсеместно тяжелая купеческая повозка на четырех колесах, вес которой составлял две с половиной тонны порожняком; для того чтобы тащить ее в нагруженном состоянии, требовались мускулистые лошади-тяжеловозы, которых нужно было изначально вывести или закупить за границей, обязательно подковать и кормить высококалорийным овсом… коротко говоря, оживление торговли привело в движение весь государственный организм. На местах торжищ или перевалочных пунктов, где торговые караваны останавливались на ночь, возникали города и селения с обязательным постоялым двором, одной или несколькими гостиницами и, конечно же, рынком и чиновниками для присмотра за порядком и взимания пошлины.

Оживление дальней торговли потребовало появления на свет новой профессии – торговца-оптовика заморским товаром, зачастую покрывавшего по необходимости сотни километров пути. В отличие от своего городского коллеги, подобный оптовик пользовался огромным уважением как человек, постоянно рискующий своим достоянием, а порой и самой жизнью, стремясь обеспечить выживание городов и сел. Впрочем, городские чиновники были в этом случае несколько иного мнения. Оптовая торговля ограничивалась строгими законами, в первую очередь направленными на то, чтобы не допустить вытеснения отечественных товаров более привлекательными или дешевыми привозными, посему во многих городах, кроме уже упомянутых пошлин, а также количественных ограничений (доходивших до полного запрета, например, многие города, желая оградить собственную винодельческую отрасль от конкуренции, запрещали импорт вина), чужеземным торговцам порой вменялось в обязанность перепродавать свой товар местным оптовикам, которые, собственно, пускали его в оборот. В частности, подобные правила касались парижского рыбного цеха – опустошив свои телеги и возы, а также получив законную награду за свой товар, «чужие» купцы могли закупить любой местный продукт в качестве экспорта, устроиться в городе на сколь угодно долгий срок, но не торговать самим. За нарушение ослушнику грозили строгие меры.

Еще одно ограничение на оптовую торговлю накладывал и сам товар – он должен был хорошо выносить дорогу, не портясь и не теряя своего качества, кроме того, пользоваться в месте назначения постоянным и массовым спросом или представлять собой некий показатель роскоши и богатства, могущий привлечь внимание высших классов. Как мы увидим, все эти возможности так или иначе были реализованы тогдашним купечеством.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.