Полная версия

История государственного управления в России

Верховная власть и суверенитет принадлежали народному собранию (экклесия), в котором участвовали все граждане, достигшие совершеннолетия (20 лет). Любой гражданин мог внести предложение, законопроект или поставить перед собранием вопрос. Экклесия собиралась через каждые десять дней и решала важнейшие государственные вопросы: война и мир, договор о союзе, выборы и отчеты важнейших должностных лиц, важнейшие судебные решения, предоставление и лишение гражданства, а также обсуждала текущие политические дела.

Органом высшего государственного управления в Афинах был совет пятисот, избиравшийся по традиции по 50 человек от десяти фил – племенной организации, унаследованной от архаических времен. Поначалу задачей совета было предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на народное собрание. Позднее ему были приданы административные функции и решение второстепенных дел в перерывах между заседаниями народного собрания. Совет был постоянно действующим органом, в ведении которого были финансы и государственное имущество, чеканка монет, содержание флота, арсенала, порта, рынков и благоустройство города. Совет делился на десять частей (пританий), поочередно дежуривших в городском управлении с правами и полномочиями муниципалитета. Председатель дежурной притании председательствовал в народном собрании.

Органами центрального государственного управления были избираемые народным собранием коллегии. Важнейшей из них была коллегия десяти стратегов, избиравшаяся ежегодно. Члены ее могли избираться неограниченное количество раз. Деятельность коллегии стратегов не подлежала обсуждению, за исключением случаев военных неудач, подозрений в измене, хищении государственных средств и т. п. Стратеги руководили внешней политикой и финансами, готовили важнейшие государственные законы. Первый стратег был по сути дела руководителем государства. Именно эту должность с 444 г. до н.э. в течение пятнадцати лет занимал афинский реформатор классической эпохи Перикл. Отдельные коллегии избирались для сбора налогов, сдачи государственного имущества в аренду. Были также коллегии наблюдателей за рынками, за гаванью, хлебных надзирателей и т. д.

Афинская демократия знала суд присяжных – гелиэю. Судьи избирались по жребию в количестве 6 тыс. человек. Избранным мог быть любой свободный гражданин, достигший 30-летнего возраста и не имевший долгов перед государством. Суд делился на десять комиссий – дикастерий – по 500 человек в каждой. Остальные судьи были запасными. Во избежание коррупции судебные дела распределялись между комиссиями по жребию. Участниками судебных прений были непосредственно истец и ответчик, хотя сами речи часто готовились специалистами и заучивались сторонами наизусть. В судебном разбирательстве участвовали свидетели, предъявлялись вещественные доказательства и т. п. Свидетельство раба признавалось в том случае, если оно было получено под пыткой. Среди наказаний за наиболее тяжкие преступления фигурируют конфискация имущества, объявление врагом народа, лишение гражданских прав, запрет хоронить изменника родины, смертная казнь. Избавлением от наказания было право на добровольное изгнание.

Кроме судебных функций гелиэя имела право утверждения новых законов, после того как они были приняты народным собранием и отредактированы советом пятисот. Только после этого принятый акт становился законом – номосом.

Таким образом, основные принципы афинской демократии: участие граждан в принятии закона и отправлении правосудия, выборность, сменяемость и подотчетность должностных лиц, коллегиальность в принятии управленческих решений, суверенитет народного собрания. Управление отличалось относительной простотой и полным отсутствием бюрократии. Наемными работниками в сфере управления были только писцы, впрочем, эту роль часто выполняли государственные рабы.

Полисная государственность знала не только демократические, но и аристократические формы правления, олигархию и даже тиранию. Примером устойчивого аристократического типа может служить оригинальная государственная система Спарты. Иногда ее называют также военизированной олигархией, что может быть не совсем оправданно. Спартанский полис был общиной равных свободных граждан – спартиатов. Им принадлежала власть над рабами – илотами и свободными, но неравноправными крестьянами и ремесленниками округи – периэками.

Государственная автаркия Спарты была еще более жесткой, нежели в Афинах. При этом в Спарте наличествовали все основные признаки государства-полиса. Верховная власть принадлежала народному собранию – апелле. Однако, в отличие от афинской экклесии, апелла не обсуждала выносимые на ее собрание вопросы. Она лишь голосовала за или против предлагаемого решения посредством крика и расхождения на две стороны. Спартанские законы не записывались и тем более не издавались.

В Спарте существовала наследственная царская власть представителей двух династий (дорийской и ахейской) одновременно. Цари выполняли обязанности военачальников, судей и жрецов. Как жрецы цари не должны были иметь телесных недостатков. Каждые девять лет они проходили религиозное испытание и получали право царствовать в следующем девятилетии. Они владели большими плодородными землями, а также имели право на специальные подарки-подношения граждан скотом, хлебом, вином и военной добычей.

Реальная власть в Спарте принадлежала совету старейшин – герусии. В герусию избирались пожизненно 28 старцев – геронтов – не моложе 60 лет и цари по достижении ими 30-летнего возраста (до этого – их опекуны). Герусия могла принять решение о смещении царей, отменить закон, одобренный апеллой, вершила суд по уголовным и государственным преступлениям.

На особом положении находились государственные контролеры – эфоры. Эта коллегия ежегодно избиралась апеллой в составе пяти членов. Эфоры осуществляли дележ военной добычи, проводили набор в армию, вводили новые налоги, созывали герусию и апеллу. Именно они проводили сверку расположения звезд и если признавали его неблагоприятным, могли поставить вопрос о смещении царей. Позднее к ним перешло право суда по всем гражданским делам. Таким образом, коллегия пяти эфоров превратилась в высшую исполнительную власть с правом контроля и суда не только должностных лиц, но и всех граждан «общины равных».

Свободные спартиаты составляли не более 10% от всего населения Спарты. Поэтому быт их строился на военный лад. Огромное внимание придавалось воспитанию юношества. Младенцы, признанные специальной комиссией неполноценными, уничтожались. Причем исполнение этого решения поручалось отцу младенца. Все мальчики с семилетнего возраста подвергались суровому воспитанию в специальных гимнасиях и зачислялись в группы по возрасту – агелы. Цель воспитания – вырастить физически крепкого и выносливого, ловкого в рукопашном бою воина с зачатками знаний письма и счета, способного выражаться лишь короткими рублеными фразами (знаменитый спартанский лаконизм). Впрочем, полезными и необходимыми для воина считались музыка и пение и также преподавались.

Молодые спартиаты, приученные сражаться в отряде, должны были проявить себя во время криптии – священной тайной войны против безоружных, но более многочисленных илотов. Это была своеобразная акция устрашения рабов, в ходе которой молодые воины должны были практиковаться в безжалостных убийствах, санкционированных государством (войну объявляли эфоры).

В отличие от афинского полиса, «община равных» Спарты налагала строгие запреты на общение с иноземцами. Даже грекам из других полисов запрещалось проживать на территории Спартанского государства, а самим спартиатам запрещалось самовольно выезжать за пределы своей страны. Длительное время в Спарте отсутствовали иные деньги, кроме разрешенных железных прутьев – старинного средства обмена на Пелопоннесе. Спартиаты прославили себя героическими подвигами на полях сражений, но не оставили сколько-нибудь заметного культурного наследия в сфере экономики, искусства или философии.

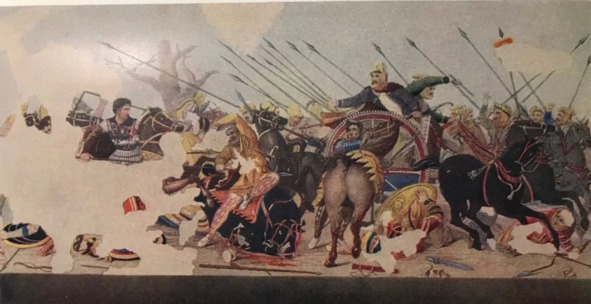

Новым явлением для античного мира стала эллинистическая государственность, получившая яркое воплощение в державе Александра Македонского (356—323 гг. до н.э.) – величайшего из античных героев. Эпохой эллинизма называют период в истории Греции и других народов и племен Восточного Средиземноморья, а также Ирана и Средней Азии от конца IV в. до н.э. до конца I в. до н. э. Завоевания Александра Македонского положили конец классическому партикуляризму греческих полисов и дали начало огромным эллинистическим монархиям, породившим идею государственного универсализма и потребовавшим гораздо большего индивидуализма личности, чем на то была способна греческая классика37.

Великая империя Александра была конгломератом очень далеких друг от друга государственных, культурных, этнических, религиозных и бытовых традиций. Но из покоренных огнем и мечом народов и стран завоеватель рассчитывал создать единый космополис – мировое государство сближенных, а затем взаимно ассимилированных цивилизаций. Единственным источником власти признавалась воля царя, признанного сыном чуть ли не всех богов, почитаемых покоренными народами. С этим согласились даже свободолюбивые греки (хотя и с некоторой иронией). Это была абсолютная автократия. Истинные цели ее были известны лишь самому Александру. У новой империи не было столицы с центральными учреждениями. Центром был походный лагерь царя, в котором находилась канцелярия с архивом. Почти все ведомства перемещались в составе придворного лагеря.

Битва Александра Македонского с персидским царем Дарием при Иссе

Административное деление державы Александра сохранялось от прежних государств. Однако, автономия Македонии и Эллады были номинальными. Коринфский союз также был в полной воле диктатора. В Египте и Азии сохранялись персидские сатрапии, разделение провинций на города, племена, деспотии со всеми их прежними традициями господства и подчинения. Провинции управлялись назначенными царем чиновниками, которые не имели никакой самостоятельности. Им не подчинялись даже крепости империи, они были лишены права набора наемников. Они не имели права сбора налогов, чеканки монеты и контроля над внутренними коммуникациями. Исключение составляли индийские наместники Таксил и Пор, а также египетский Клеомен. В Европе налоги вообще не взимались.

Управлением финансами и коммуникациями занимались четыре близких к царю казначея, отвечавшие также за снабжение армии. Они не зависели от сатрапов. Только царь издавал указы. Для Европы это были указы «басилевса Александра», скрепленные его собственной македонской печатью, для остальной империи – печатью персидского царя Дария. Единство империи должно быть достигнуто не с помощью имперской бюрократии, а вследствие слияния этнических и культурных традиций, развитию торговли и росту благосостояния населения. Гарантом выступало непосредственное управление Александра.

Важнейшими социальными силами создания единой империи Александр считал аристократию (землевладельцев), городское население, воинов и жрецов. Высшие слои из персов, македонян и греков в равной степени должны были поставлять империи чиновников и военачальников. Единственное условие успешной карьеры – отказ от каких-либо претензий на властную самостоятельность. Горожане должны были составить основную массу свободных граждан, но без предоставления им гражданских прав. Такое было неведомо и Востоку и Элладе. Как и среди знати, приветствовались смешанные браки среди горожан как форма ассимиляции и эллинизации.

Имперская армия должна была стать надэтнической. Для этого воины старой македонской армии расселялись в восточных городах, поощрялись их браки с восточными женщинами, дети от смешанных браков воспитывались за счет государства.

В качестве особо важной опоры государства почиталось жречество вне зависимости от культа. Александр проявил небывалую веротерпимость. Он строил египетские и вавилонские храмы, почитал священный огонь иранских царей и даже провозгласил равноправие иранских богов с остальными богами империи. Возможно, что в будущем этот пантеон разных народов переплавился бы в некий синкретический культ. Столь же лояльной была культурная политика Александра, который поддерживал языки и обычаи покоренных народов, поощрял чиновников-македонян, пользовавшихся персидским языком и чтивших персидские обычаи.

Государственная идея Александра поражала современников и потомков своей масштабностью, но осталась нереализованной. Держава его не пережила своего создателя, но сам факт ее кратковременного существования весьма загадочен, поучителен и актуален, несмотря на отделяющие нас от нее тысячелетия. Возможно Александр реализовал иную, нежели Афины или Спарта цивилизационную традицию государственности, восходящую к более ранним эпохам – Троянской и индоарийской. Не случайно его стремление к завоеванию их древнейших территорий – Персии, междуречья Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, а также Индостана, а также столь высокая роль, отводимая персидскому культурному и культовому наследию.

Римская государственность представляла собой вершину античной цивилизации как с точки зрения совершенства государственных форм, так и с точки зрения государственной идеологии. Рим прошел от эпохи патриархальной сакральной власти царей и монархии этрусских правителей через аристократическую республику и победы плебса к принципату и доминату и, наконец, к империи. Если Греция дала только саму идею рабовладельческой империи, то Рим осуществил ее в самых чудовищных размерах38. Причем имперский характер экономики зародился и развивался в эпоху республики. Покорение новых народов и присоединение новых территорий давало огромный прирост рабов, труд которых использовался в латифундиях (крупных земельных владениях знати) и вытеснял труд свободных общинников-крестьян. Массы свободных крестьян стекались в Рим, пополняя ряды разучившихся работать и живущих на подачки власти плебеев, а их место быстро занимали лично несвободные колоны.

Другим важным результатом завоеваний в Риме становится небывалое по масштабам ростовщичество и система откупов – привилегия особого сословия – всадничества. На этом социально-экономическом фоне происходит эволюция государственных форм по линии: республика – принципат – доминат – империя.

Римская аристократическая республика (VI – I вв. до н.э.) имела простую и четкую систему государственного управления, основными звеньями которой были Сенат, Народные собрания и Магистраты.

Древний Рим

Практически до диктатуры Луция Корнелия Суллы (82 -79 гг. до н.э.) Сенат состоял из 300 членов патрицианских семей, позднее – и из плебеев. Первый сенатор (принцепс) открывал заседание и начинал обсуждение. Голосование в Сенате производилось в форме расхождения на две стороны. Сенат, хотя и был высшим правительственным и административным учреждением, законодательного права был лишен и лишь выносил суждение, мнение по обсуждаемому вопросу (senatus consulta). В то же время, без согласия Сената (aprobatio) не избирались должностные лица республики – магистраты. Сенат ведал финансами, государственным имуществом, внешней политикой, государственной безопасностью, общественным порядком в Риме. Он вводил чрезвычайное положение в стране.

В Риме действовали Народные собрания (комиции) трех видов:

1. Комиции по центуриям решали вопросы о войне и мире, избирали высших магистратов, принимали законы, даровали гражданство и были высшей апелляционной инстанцией по смертным приговорам.

2. Комиции по территориальным трибам находились под влиянием плебеев. Они решали вопросы о допуске в магистратские должности от плебеев. Позднее к ним перешла часть функций центуриатных комиций в сфере принятия общегражданских законов.

3. Комиции куриатные решали вопросы брачно-семейных отношений, наследства, религиозных обрядов и т. п.

Таким образом, при всей важности полномочий народных собраний в Риме, они были далеки от той роли, которую играло народное собрание в греческом полисе (скажем, в Афинах). Участие народа в управлении в Риме было значительно более регламентировано и подробно прописано в законах.

Повседневная исполнительно-распорядительная власть принадлежала магистратам, зависевшим от Сената, хотя и избиравшимся на народных собраниях различного типа. Так, консулы, преторы и цензоры избирались на центуриатных комициях, курульные эдилы, квесторы – на плебейских сходках. Плебеи избирали также народного трибуна (с конца V в. до н.э.), обладавшего неприкосновенностью личности и правом veto на решения магистратов и даже Сената.

Консулы были верховными магистратами и считались опекунами государства. Они избирались сроком на один год при возрастном цензе в 43 года. Консул созывал Сенат, издавал обязательные постановления, налагал административные взыскания, осуждал на смертную казнь и имел неограниченную военную власть за чертой Рима. При чрезвычайных обстоятельствах Сенат мог избрать консула диктатором сроком на шесть месяцев.

Цензор избирался сроком на пять лет. Он составлял списки граждан по имущественному цензу и производил налогообложение. Ему принадлежало право распределения подрядов на общественные работы, он ведал сбором таможенных пошлин и налогов с провинции, а также имел наблюдение за нравами.

Претор осуществлял предварительное рассмотрение судебных дел. Преторское право – важная часть римского права в части уголовных дел. В подчинении претора находились уголовные или ночные триумвиры, производившие аресты, казни, наблюдавшие за тюрьмами, а также монетные триумвиры, ведавшие чеканкой монеты. Наконец, претор мог замещать консула.

Курульные эдилы и квесторы были низшими магистратами в Риме. Эдилы следили за порядком на рынках Рима, при организации зрелищ, при продажах рабов и животных. Квесторы занимались расследованием уголовных дел, заведовали казной и архивом республики.

Республиканские учреждения сохранялись в Риме до III в.

Империя вырастала в недрах республики. Мировая морская держава, размеры которой не сопоставимы даже с державой Александра Македонского, уже имела ярко выраженные имперские черты. Это было внесение государственного порядка в полиэтничную и раздираемую региональными конфликтами среду.

Как способ организации власти и управления империя формировалась через трансформацию органов республиканской администрации. Магистраты постепенно превратились в чиновников принцепса. При так называемых «солдатских императорах» (235 – 284 гг.) на политическую авансцену выдвинулись военные (преторианская гвардия). Резко возросли бюрократические элементы в управлении и централизация власти вокруг императорской канцелярии.

Путь, пройденный античным обществом, представлял собой эволюцию от полиса к империи, от гражданина к подданному. Для гражданина характерны были непосредственные связи в системе «община – гражданин», т.е. «связи соучастия». Для «подданного» определяющими стали связи в системе «империя – подданный», т.е. «связи подчинения»39. Эта эволюция нашла отражение и в римском праве. Римские граждане имели равенство в смысле юридической правоспособности, ответственности перед законом. Окончательную форму гражданской общине Рима (civitas) придали победы плебса в борьбе с патрициями. Престиж римского гражданства поднялся на высший уровень: только гражданин мог владеть землей, воин имел право на часть добычи и т. п. В обществе утвердилась мораль, основанная на коренной разнице между «пороками» рабов и «добродетелями» свободнорожденных.

Наследие Рима оказало мощное влияние на европейскую и византийскую государственность. Вопрос об истоках римской государственности не является в полной мере проясненным. В частности, особняком стоит проблема этрусков, вызывающая различного рода догадки относительно их этнической принадлежности.

Византийская государственность имела свою целостную концепцию. Возникновение ее относится к ранневизантийскому периоду, а окончательное оформление к IX – X столетиям. Оригинальность государственной идеи византийцев заключалась в органическом синтезе трех компонентов – антично-эллинистической традиции, римской имперской государственности и христианства как государственной религии.

Основу общественно-политического строя в Византии представлял собой полис. Поэтому здесь не могла сложиться восточная деспотия, как иногда пишут. Напротив, деспотия в Византии – всегда самая осуждаемая и наихудшая форма правления, хуже тирании. Здесь, также как и в античной традиции, центральная проблема – проблема общества и государства, а не проблема власти, правителя. Идея единоличной всеобъемлющей власти в отрыве от прав общества, народа была чужда византийской государственности. Даже «идеальный тиран» эпохи эллинизма понимался как «идеальный гражданин». Подчинение ему основано не на его власти и насилии, а на добровольном подчинении ему сограждан в интересах государства.

Прямая традиция императорской власти Византии восходит к эллинистической басилейа – автократии Александра Македонского, эллинистической идее царя и царства. Эллинизм, как известно, создал вместо полисов и их неустойчивых союзов территориальную монархию под властью единого царя. Здесь было много сходства с восточной деспотией: неограниченная власть, ее обожествление, бюрократическое правление, роль армии и культу правителя. И все же, как мы видели, это не восточная деспотия.

Эллинистический монарх – это «живой закон». Он имеет обязанности перед подданными. Его правление должно отвечать требованию «разумности», общего согласия монарха и подданных. Он обязан способствовать развитию полисной традиции связи государственности, культа и культуры, культурного единства как фактора политического. Византийцы восприняли эллинистический принцип: государство не собственность царя, а он сам есть часть царства.

Римская концепция также восходит к эллинистическому универсализму, но ей характерна большая авторитарность управления, более четкие представления о единстве и неделимости власти императора, большая роль закона, а не традиции, дисциплинарность отношений. В Риме возобладала более жесткая, нежели греческая идея таксиса (всеобщего порядка), концепция государства как вечной, постоянной и неделимой ценности – концепция «Вечного Рима». Величие мировой Римской державы было производным не от священного характера царской власти, личности правителя, а от священной сущности римской государственности.

Со времен принципата в Риме шла борьба двух направлений – сенаторского с идеей Тацита о правителе как первом гражданине, и имперского с образом идеального правителя (императора), законно избранного, правящего разумно, по воле богов. Возобладало имперское направление, и в эпоху Диоклетиана и Константина сложилась в своих основных чертах идеология императорской власти. При этом ориентализм «божественного императора» Диоклетиана уступил государственной идее Константина. Она-то и была воспринята византийцами, которые называли себя ромеями. Они усвоили себе римский взгляд на императора как на господина, неограниченного правителя, но, тем не менее, не собственника государства.

Император Юстиниан со свитой

Христианство освятило не столько личность императора, как таковую, сколько его власть. Союз императорской власти с христианской церковью начинается с Константина (306 – 337 гг.). Христианская концепция императорской власти была сформулирована Евсевием, современником и сподвижником Константина. В основе ее идея державы: Бог – вседержитель, Пантократор, глава всего порядка, небесного и земного. Император – космократор, глава земного порядка, подобного небесному. Таким образом, римский мир (Pax Romana) становится христианским (Pax Romana Christiana). Византийское государство, как христианское, является избранным, имеет провиденциальное предназначение. 11 мая 330 г. древнегреческая колония Византий провозглашается Константинополем. В 476 г. римский император Ромул Августул выслал из Рима в Константинополь знаки императорского достоинства.

Евсевий определил границы светской и духовной власти: первая заботится о мирских делах подданных, вторая – об их душах. Обе власти действуют совместно и составляют знаменитую византийскую «симфонию властей». Император прежде всего христианин, подающий пример своим усердием в вере и человеколюбием (филантропия). Он должен демонстрировать мудрость философа в государственных и житейских делах, миролюбие к иным народам и государствам, но быть в то же время воином Христа, то есть бороться за христианское дело. Сочетание столь трудносоединимых приоритетов породило знаменитую византийскую дипломатию как мирный способ утверждения могущества христианской державы, а также миссионерство как мирное средство обращения в христианство – разновидность дипломатии.