Полная версия

История государственного управления в России

Центральную идею своего труда Карамзин изложил в знаменитой «Записке о древней и новой России», написанной для Александра I в 1811 г.: «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием»12. При этом Карамзин также считал потомственное дворянство опорой российской государственности: «Самодержавие есть палладиум России; целость его необходима для его счастья; из сего не следует, чтобы государь, единственный источник власти, имел право унижать дворянство, столь же древнее, как и Россия. Оно было всегда не что иное, как братство знаменитых слуг великокняжеских или царских. Худо, ежели слуги овладеют слабым господином, но благоразумный господин уважает отборных слуг своих и красится их честью. Права благородных суть не отдел монаршей власти, но ее главное, необходимое орудие, двигающее состав государственный»13.

Главным героем русской истории и создателем единого Российского государства Карамзин считал Ивана III, «первого самодержца России». С него начинается государственная история России, содержание которой уже «не бессмысленные драки княжеские, но деяния царства, приобретающего независимость и величие»14.

Большое влияние на развитие русской историографии государственного управления оказала философия И. Канта и историческая школа права. Примером такого влияния является исследование профессора и ректора Дерптского (ныне – Тартуский) университета Иоганна Густава Эверса. Он предложил т.н. родовую теорию возникновения государства по схеме: семья – род – государство. Новизна теории Эверса состояла в том, что государство является продуктом естественного внутреннего развития общества и не может быть навязано простым захватом власти.

Идея Эверса с наибольшей полнотой и последовательностью была реализована великим русским историком Сергеем Михайловичем Соловьевым (1820—1879 гг.). Его фундаментальная 29-томная «История России» остается доныне непревзойденной энциклопедией русской истории с древнейших времен до XIX столетия. Выходец из семьи священника, профессор и ректор Московского университета, С.М.Соловьев был хорошо знаком с трудами Канта, Гегеля, Вико. Он основательно познакомился с немецкой и французской исторической наукой, под влиянием Т.Н.Грановского много занимался всеобщей историей. Мощное эмоциональное воздействие на него оказал труд Карамзина, навсегда приобщивший его к отечественной истории.

Соловьев был приверженцем либеральных идей и патриотически настроенным государственником. Историческая школа, одним из основателей которой он являлся, именовалась государственной. Государство, считал Соловьев, есть «необходимая форма для народа, который немыслим без государства», а правительство «есть произведение исторической жизни известного народа, есть самая лучшая поверка этой жизни».

Движущей силой русской истории Соловьев считал борьбу двух противоположностей, двух начал – родового и государственного. Государственное начало постепенно вызревает, поэтому государство есть явление, возникающее из внутренней жизни народа. Внешние факторы государственности Соловьев считал второстепенными. С этих позиций он оценивал степень влияния монгольского ига на Руси. И вообще монгольское вторжение оказалось за пределами его периодизации естественного, «органического» хода русской истории.

Соловьев не разделял мнения Карамзина об Иване III. Для Соловьева он всего лишь рачительный наследник «целого ряда умных, трудолюбивых, бережливых предков», он «вступил на московский престол, когда дело собирания Северо-Восточной Руси могло почитаться уже оконченным; старое здание было совершенно расшатано в своих основаниях, и нужен был последний, уже легкий удар, чтоб дорушить его»15.

В возникновении русской государственности на Северо-Востоке Соловьев отводил решающую роль географическому фактору, природным условиям, благодаря которым сформировался национальный характер народа-государственника: «Природа роскошная, с лихвою вознаграждающая и слабый труд человека, усыпляет деятельность последнего, как телесную, так и умственную. Пробужденный раз вспышкою страсти, он может показать чудеса, особенно в подвигах силы физической, но такое напряжение сил не бывает продолжительно. Природа, более скупая на свои дары, требующая постоянного и нелегкого труда со стороны человека, держит последнего всегда в возбужденном состоянии: его деятельность не порывиста, но постоянна; постоянно работает он умом, неуклонно стремится к своей цели; понятно, что народонаселение с таким характером в высшей степени способно положить среди себя крепкие основы государственного быта, подчинить своему влиянию племена с характером противоположным»16.

Истинным героем истории русской государственности Соловьев считал Петра Великого. Многовековая борьба двух начал в истории России в петровскую эпоху завершилась полным торжеством государственного начала. В 1872 г. Соловьев выступил перед дворянским собранием Москвы со знаменитыми публичными лекциями, посвященными двухсотлетнему юбилею царя-реформатора, где предложил свое видение значения великого исторического лица, «которое может быть видным, главным деятелем, но не творцом явления, истекающего из общих законов народной жизни. …Только великий народ способен иметь великого человека, сознавая значение деятельности великого человека, мы сознаем значение народа»17.

«Государственная школа» в русской историографии дала немало серьезных исследований по отдельным проблемам истории государственного управления в России. К их числу следует отнести работу Б.Н.Чичерина «Областные учреждения России в XVII в.», диссертации А.Д.Градовского: магистерскую «Высшая администрация XVIII в. и генерал-прокуроры», докторскую «История местных учреждений в России», а также его главный труд – «Начала русского государственного права» в трех томах (1875, 1876 и 1883 гг.). Это направление затем получило свое развитие в трудах ученика Градовского, видного правоведа Н.М.Коркунова, автора двухтомного курса по русскому государственному праву.

В XIX столетии активно развивалось историческое правоведение в России, близкое по содержанию к историческому государствоведению. Первым крупным ученым в этой области был К.А.Неволин, окончивший (как сын священника) курс в Московской духовной академии, а затем готовившийся в преподаватели законоведения в Санкт-Петербургском университете. В 1829 г. он стажировался в Берлинском университете под руководством основателя исторической школы права Савиньи. Неволин выступил с рядом серьезных исследований, среди которых выделялись «Образование управления в России от Иоанна III до Петра Великого» (1847 г.) и «О преемстве великокняжеского Киевского престола» (1851 г.).

Во второй половине XIX столетия историко-правовые исследования существенно активизировались. На это время приходятся фундаментальные труды Н.П.Загоскина: «История права Московского государства» в двух томах (1877—1879 гг.), «Очерки организации и происхождения служилого сословия в допетровской Руси» (1876 г.); В.И.Сергеевича: «Вече и князь» (1876 г.) и «Лекции по истории русского права» (1896 г.); М.Ф.Владимирского-Буданова: «Обзор истории русского права» (1886 г.) – лучший университетский курс своего времени, выдержавший семь изданий и переизданный в наше время18. Отметим также уникальную по проблематике для тех времен книгу Н.И.Хлебникова «Общество и государство в домонгольский период русской истории» (1872 г.).

К концу XIX века наиболее мощной фигурой русской историографии был великий русский историк и блестящий лектор Василий Осипович Ключевский. Ученик С. М. Соловьева и Ф.И.Буслаева, Ключевский создал, пожалуй, методологически наиболее сложную и многогранную картину всего хода русской истории19. Он впервые обратился к изучению социальных источников государственной власти, общественно-экономического смысла системы государственного управления. Ярчайший пример – его докторская диссертация, посвященная истории высшего органа государственной власти России – Боярской думы20. Характерны названия периодов, на которые делилась история государственности: «Русь Днепровская, городовая, торговая», «Русь Верхне-Волжская, удельно-княжеская, вольноземледельческая», «Русь Великая, Московская, царско-боярская, военно-земледельческая» и т. п.

Важнейшим процессом в развитии Русского государства Ключевский считал колонизацию огромных пространств с юго-запада на северо-восток, а главной отраслью хозяйства – торговлю. Государственный строй русских земель в период раздробленности, особенно в эпоху ордынского владычества, Ключевский был склонен считать скорее отсутствием какого-либо государственного порядка. Поэтому ордынские карательные экспедиции на Русь, по его мнению, были «грубым татарским ножом, разрезавшим узлы, в какие умели потомки Всеволода III запутывать дела своей земли»21. Успешнее других в пользовании этим «божьим батогом» для уничтожения своих соперников оказались московские князья.

Решающее значение в образовании нового государства с центром в Москве Ключевский придавал великому княжению Ивана III и Василия III. Произошедшую в этот период качественную перемену в государственном строе русских земель Ключевский определял как «основной факт, от которого пошли остальные явления, наполняющие нашу историю XV и XVI вв.»22. Специально изучавший историю Боярской Думы Ключевский считал роль бояр в Московском государстве весьма значительной, а борьбу с ними Грозного бессмысленной, поскольку ни царь, ни бояре не могли обойтись друг без друга. Опричнина была политикой испуганного человека, который, закрыв глаза, начал бить направо и налево, не разбирая друзей и врагов. По мнению Ключевского, Грозного «можно было сравнить с тем ветхозаветным слепым богатырем, который, чтобы погубить своих врагов, на самого себя повалил здание, на крыше коего эти враги сидели»23.

Роль социальных слоев («классов московского общества») в государственном развитии отмечена Ключевским в эпоху смутного времени начала XVII века. Несмотря на то, что смуту вызвали внешние причины (пресечение династии, самозванчество, иноземное вмешательство), ее широкое и разрушительное развитие было вызвано внутренними условиями страны, социальным конфликтом. По сути дела Ключевский впервые в русском государствоведении указал на проблему социальной ответственности власти. Более того, он поставил национальные и религиозные связи выше классовых и политических. В результате Смуты, считал Ключевский, «общество не распалось; расшатался только государственный порядок. По разрушении связей политических оставались еще крепкие связи национальные и религиозные; они и спасли общество»24.

Смута была величайшим испытанием русской государственности. Она стала своеобразным «моментом истины», обнажившим самые основы государственного порядка как взаимодействия власти и общества. Наиболее фундаментальное исследование этой эпохи принадлежит выдающемуся русскому историку ХХ столетия, академику С.Ф.Платонову25. Размышляя над последствиями Смуты, он заметил, что «события смутной поры, необычайные по своей новизне для русских людей и тяжелые по своим последствиям, заставляли наших предков болеть не одними личными печалями и размышлять не об одном личном спасении и успокоении. Видя страдания и гибель всей земли, наблюдая быструю смену старых политических порядков под рукой и своих и чужих распорядителей, привыкая к самостоятельности местных миров и всей земщины, лишенный руководства из центра государства русский человек усвоил себе новые чувства и понятия: в обществе крепло чувство национального и религиозного единства, слагалось более отчетливое представление о государстве. В XVI в. оно еще не мыслилось как форма народного общежития, оно казалось вотчиной государевой, а в XVII в., по представлению московских людей, – это уже «земля», т.е. государство. …Со своей стороны, «новая, «землею» установленная власть Михаила Федоровича вполне усваивает себе это понятие общей земской пользы и является властью вполне государственного характера»26.

Советский период исторического государствоведения отмечен рядом крупных исследований. Авторы работ по истории допетровской России были относительно свободны от того мощного идеологического пресса, под которым находились специалисты по более поздним эпохам развития русской государственности. Можно отметить, пожалуй, заметный крен в сторону социально-экономической проблематики, а также истории народных движений, что само по себе, конечно, не является недостатком. Кроме того, следует признать, что, несмотря на марксистскую идеологизацию историографии, традиции исторической школы Соловьева и Ключевского сохранились. Поэтому труды советских историков имеют несомненное научное значение. История государственного управления домонгольской Руси получила освещение в трудах Б.Д.Грекова, Б.А.Рыбакова, В.В.Мавродина, П.П.Толочко, И.Я.Фроянова, В.Т.Пашуто, А.П.Новосельцева27. Отдельные аспекты развития древнерусской государственности разработаны М.Б.Свердловым, А.Н.Сахаровым, А.А.Горским, Н.С.Борисовым, О.М.Раповым, Я.Н.Щаповым28.

Истоки становления новой государственности на северо-востоке Руси проанализированы в монографии Ю.А.Лимонова29. Наиболее крупные работы по истории Московского государства принадлежат перу Л.В.Черепнина, М.Н.Тихомирова, А.М.Сахарова, А.А.Зимина, Ю.Г.Алексеева30.

Особняком стоит целый комплекс работ, посвященных времени царствования Иоанна Грозного и его опричной политики, которая вызвала неоднозначные оценки исследователей. Этой теме посвящены работы Р.Г.Скрынникова, А.А.Зимина, С.Б.Веселовского, В.Б.Кобрина, Д.Н.Альшица, С.О.Шмидта31. Анализировались сословно-представительные учреждения и органы центрального государственного управления XVI столетия и даже жизнь и карьера отдельных государственных деятелей той эпохи32.

Большой интерес советских историков вызвала эпоха Смутного времени начала XVII века. Центральным событием при этом считалось движение Ивана Болотникова, которое определялось как первая крестьянская война в России в ряду движений Степана Разина и Емельяна Пугачева. Отдавалось должное и народному ополчению под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Вопросы власти и управления рассматривались лишь в связи с народными движениями. В этом смысле советская историография выглядит значительно беднее старой русской исторической школы. Из наиболее заметных работ по этой проблематике можно назвать книги А.А.Зимина, Р.Г.Скрынникова, А.П.Павлова, А.Л.Станиславского33.

Государственное управление в XVII столетии рассматривается в рамках концепции формирования абсолютизма34. Центральным событием государственной жизни выступает знаменитое Соборное Уложение 1649 года – самый значительный сборник русского государственного права допетровской России35.

Как видим, история государственного управления является центральной темой российской историографии, что вполне соответствует той главной роли, которую играет государственность в истории нашего народа.

Лекция 2. ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

– Восточная государственность

– Античная государственность

– Византийская государственность

Для того, чтобы определить место древнерусской цивилизации и соответствующей ей государственности, необходимо хотя бы бегло описать тот путь который прошли народы Востока и Античного мира, давшие образцы различных государственных форм и систем государственного управления.

Древнейшие типы государственности известны нам из истории восточных цивилизаций. Наиболее распространенная форма организации власти в восточных цивилизациях – деспотия. Характерной чертой ее является то, что верховный правитель обладает всей полнотой власти и считается собственником земли. Как система управления, восточная деспотия предполагала наличие сложного и разветвленного административного аппарата. Чиновники собирали налоги, организовывали сельскохозяйственное производство, ирригационные системы, строительные работы и т. п. Чиновники вершили суд, набирали армию.

По мере исторического развития аппарат государственного управления усложнялся и был ареной ожесточенной борьбы сил централизации и децентрализации. К концу эпохи Древнего царства Египет пережил смутные времена децентрализации вследствие усиления самостоятельности правителей областей – номархов36. Последние сосредоточили в своих руках административную и судебную власть, имели в своем распоряжении армию и полицию, что делало их практически независимыми от фараона. Если в прежние времена влиятельные чиновники стремились построить свои усыпальницы в тени пирамиды фараона, то теперь они устраивали свои пирамиды в подконтрольных им областях и даже претендовали на наследственность и сакрализацию своей власти и личности. В период Нового царства в Египте сложилась типичная для восточной цивилизации государственная машина. В это время создается система централизованного бюрократического управления. Местное управление перешло в руки чиновников фараона: в каждой области действовал особый чиновник со своим секретарем и особой палатой. Города и крепости были переданы в руки особых начальников, назначенных царем. Централизовывалось командование армией, в которой все большую роль играли наемники. Это отдаляло армию от народа. Военачальники и даже простые воины демонстрировали свое презрение к простолюдину.

Полиция набиралась из числа пленных нубийских негров, которые были надсмотрщиками во время общественных работ, преследовали уголовных преступников, выполняли обязанности палача.

В гробнице высшего чиновника государства найдена своеобразная инструкция фараона, из которой видна сфера компетенции этого везира (джати): управление придворным церемониалом, канцеляриями и управлениями столицы, распоряжение земельным фондом, верховный судебный надзор, податное и местное управление. Таким образом, в его руках были сосредоточены все важнейшие нити государственного управления страной.

Финансами руководил казначей, имевший право доклада фараону. Он имел официальный титул «начальника над всем, что есть и чего нет». Вторым по значимости был начальник серебряного дела, ведавший сметами расходов. Высшие чиновники получили право на личную усыпальницу (мастабы) рядом с усыпальницей фараона. Чем ближе к пирамиде, тем значительнее захороненный чиновник.

Характерной особенностью восточной государственности было высокое положение и влиятельность жречества. Жрецы в Египте почитались как хранители тайного знания, недоступного для простых смертных. Они хранили и оберегали это свое преимущество, передавая его по наследству от отца к сыну, и превратились в замкнутую и чрезвычайно влиятельную касту. Первосвященники бога Амона (город Фивы) были освобождены от зависимости центральной власти и считали, что получили свое звание не от фараона, а непосредственно от бога. Один из них написал: «Я являюсь первосвященником по милости Амона, ибо это он сам выбрал меня во главе своего дома, и он даровал мне почетную старость для того, чтобы я мог носить его статую». Фиванский первосвященник Херихор совершил государственный переворот и даже захватил престол египетских фараонов, отстранив Рамзеса XII.

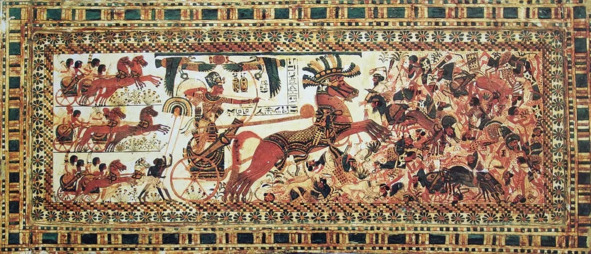

Деспотия – наиболее стабильное из известных государственных устройств. В значительной мере это достигалось за счет высокой степени сакрализации власти и личности правителя – царя. Так, египетский фараон имел титул «Владыка Обеих Земель» и считался живым воплощением бога, «сыном солнца от плоти его». Пирамиды, сохранившиеся от эпохи Древнего царства – свидетельство мощи обоготворенного царя. В глазах народа и войска царь становился живым богом. Его власть была несоизмерима с иной земной властью. От этого повышался и авторитет жрецов, как главных хранителей сакрального знания, исполнителей и толкователей магических обрядов. В Египте обоготворение личности царя – фараона достигло классически четкой формы. При этом можно определенно говорить о совпадении периодов усиления сакрализации власти фараона с периодами усиления централизации государственного управления. Так, в эпоху Нового Царства на первый план выдвигается догмат о богосыновстве фараона: его рождение от таинственного брака верховного бога с царицей-матерью, его вскармливание богиней-коровой Хатхор, признание царем со стороны богов, коронация и т. д. В честь царя слагались гимны наряду с гимнами в честь богов («гимн Сенусерту III», гимны и славословия в честь побед Тутмоса III и Рамзеса II).

Фараон Тутанхамон

Все эти характерные черты восточной государственности, с известными вариациями, мы встречаем в древнем Китае, Индии, Вавилоне и в Ассирийской державе. Последняя была военным государством. Чиновники одновременно были военачальниками. Но и здесь мы видим разветвленный аппарат управления: известны, по меньшей мере, 150 должностей государственного управления. Сбор податей был, по сути дела, сбором дани с покоренных племен, подвергшихся ассимиляции. Ассирийский царь был верховным первосвященником и сам совершал религиозные обряды. Правда, в отличие от Египта с его учением о божественности фараона, сакрализация власти царя не достигла уровня обоготворения его личности. Однако возвышение власти царя в новоассирийскую эпоху и здесь сопровождалось усилением централизации государственного управления.

По особенностям географической среды, в которой формировались восточные цивилизации, их иногда называют «речными». Действительно, реки служили колыбелью и экономическим стержнем восточных цивилизаций. Таковы реки Нил, Тигр и Евфрат, Инд, Янцзы. Они почитались и даже обожествлялись народами. Государственность, возникавшая в «речных» цивилизациях, была, как правило, монархической. Великая река-кормилица задавала вектор движения как хозяйственной, так и всей государственной жизни народа, придавая ей самодовлеющий, центростремительный характер. Единовластие становилось доминирующей идеей государственности. Государственный интерес – несоизмеримо выше интереса личности.

Восточная государственность знала систему самоуправления свободных общинников-крестьян, однако участие народного собрания в государственном управлении было исключено. На востоке знали рабство, но оно было государственным. Труд невольников использовался главным образом в государственном хозяйстве – строительство укреплений, дворцов, ирригационных систем и т. п. Общинное, или «домашнее» рабство уже было не вполне рабством. Такие рабы жили в общине, трудились в составе большой патриархальной семьи и часто, заработав свободу, оставались жить здесь же на правах вольноотпущенников. В конечном счете, свобода и несвобода зависели от государственной воли, т.е. от воли верховного правителя. А выразителем этой воли выступало многочисленное и могущественное чиновничество. Единственным способом повлиять на власть в деспотии для народных низов оставался бунт, восстание.

Древнейшие цивилизации востока, имеющие письменную историю, все-таки не дают ответа на вопрос о том, как возникла их государственность, откуда были восприняты эти государственные порядки? Были ли они автохтонными, или были занесены в ходе древнейших переселений народов, судьба которых нашла отражение в мифологии и в древнейших текстах индоариев (Ведическая традиция, Авеста). Но на тех отдаленных этапах истории человечества запечатлены и судьбы русского славянства, язык которого хранит древнейшие пласты санскрита – мертвого уже языка ариев, которые несомненно имели свою государственность, которая могла выступить прагосударственностью как для восточных, так и для античных и всех последующих цивилизаций, включая те, из которых вышла славяно-русская государственность. То, что она имела собственные цивилизационные корни, несомненно.

Античная цивилизация представлена большим разнообразием государственных форм. На различных этапах ее развития видим город-государство (полис), эллинистическую монархию Александра Македонского, Римскую государственность в форме республики, а затем – империи.

Неотъемлемой характеристикой античной цивилизации была ее приморская локализации, в отличие от «речных» цивилизаций Востока. Море задавало определенный алгоритм жизни народов, населявших его побережье. Демократизм и открытость морских путей для обмена товарами, культурными ценностями и идеями как нельзя лучше отвечали демократизму политической жизни и государственного устройства греческих городов-полисов. Из полиса как общины вырастал государственный строй, представлявший собой своеобразную политическую автаркию, внутри которой жили свободные граждане.

Афинский акрополь. Храм Парфенон

Демократические институты власти и управления наиболее рельефно были представлены в Афинах. Они сложились на протяжении нескольких веков, начиная с реформ Солона (VII – VI вв. до н.э.), и были усовершенствованы в классический период Периклом (середина V в. до н.э.). Последний ввел также денежное вознаграждение гражданам, отправляющим общественные обязанности. Должностные лица избирались голосованием, либо по жребию.