Полная версия

Удольфские тайны

Сент-Обер сам был француз, поэтому не удивился такому проявлению французской любезности. При всем своем болезненном расстройстве он оценил предложение и ласковые слова хозяина. Он был слишком деликатен, чтобы церемониться или колебаться, и недолго думая принял радушное приглашение крестьянина с такой же искренностью, с какою оно было сделано.

Экипаж поехал шагом по тому же проселку, по которому только что шла Эмилия, и скоро выехал на лужайку в лесу, ярко освещенную луной. Настроение Сент-Обера несколько улучшилось под влиянием радушной любезности своего хозяина. В предвкушении скорого отдыха он с тихой радостью полюбовался на сцену веселья посреди леса, сквозь чащу которого виднелись то хижина, то сверкающая вдали речка. Он прислушивался не без удовольствия к разудалым звукам гитары и тамбурина, и хотя у него навертывались слезы при виде незатейливой пляски крестьян, но то не были слезы грусти и сожаления. Иначе чувствовала себя Эмилия. Страх за отца сменился теперь меланхолией, которая росла с каждым звуком музыки и веселья.

Танцы прекратились, когда подъехал экипаж – диковинка в этих глухих лесах. Поселяне, сгорая от любопытства, гурьбою окружили карету. Узнав, что в ней больной приезжий, несколько девушек побежали домой и, вернувшись с корзинами винограда, наперебой стали угощать путешественников.

Дорожная карета остановилась перед чистенькой избушкой. Почтенный ее хозяин помог Сент-Оберу сойти и повел его с Эмилией в небольшую комнату, освещенную только луной, проливавшей свой свет в открытое окно. Сент-Обер, радуясь отдыху, расположился в кресле и с наслаждением вдыхал прохладный, благоуханный воздух. Ветерок слегка колыхал жимолости, обрамлявшее окно, принося в комнату их нежный аромат. Хозяин, которого звали Лавуазен, удалился, но скоро вернулся с плодами, кринками молока и другим скромным деревенским угощением. Поставив все это на стол с приветливой улыбкой, он отошел и встал за креслом гостя. Сент-Обер настоял на том, чтобы он тоже сел с ними за стол. Лавуазен рассказал ему много интересного о себе и о своей семье, – рассказ был увлекателен, так как шел от чистого сердца и рисовал картину тихой, дружной семейной жизни. Эмилия сидела возле отца и держала его за руку. Слушая речи старика, она сердцем сочувствовала ему и проливала слезы, печально размышляя о том, что смерть, вероятно, скоро отнимет у нее самое дорогое, что у нее есть на свете. Кроткий лунный свет осеннего вечера и далекая музыка, теперь перешедшая в жалобную мелодию, усиливали ее грусть. Старик продолжал говорить о своей семье, а Сент-Обер молча слушал.

– У меня осталась в живых только дочь, – говорил Лавуазен, – она счастлива замужем, а для меня она в жизни все. Когда я потерял жену, – добавил он со вздохом, – я переселился жить в семейство Агнессы. У нее несколько человек детей – все они пляшут там на лугу, как стрекозы, – дай Бог им подольше так веселиться! Я надеюсь умереть среди моих детей, сударь. Я уже стар и не могу рассчитывать прожить долго, но какое утешение в сознании, что умрешь окруженный своими дорогими домочадцами…

– Добрый друг мой, – прервал его Сент-Обер дрожащим голосом, – надеюсь, вы еще долго проживете среди детей своих!

– Ах, сударь, в мои годы на это нельзя рассчитывать! – возразил старик и задумался. – Да я не желаю, – продолжал он, – я верю, что когда умру, то пойду на небо, куда раньше попала моя бедная жена. Иногда мне представляется вот в такую тихую лунную ночь, что я вижу ее гуляющей под деревьями, которые она так любила. Как вы думаете, сударь, можно будет нам иногда навещать близких на земле после того, как душа наша расстанется с телом?

Эмилия не могла долее заглушить свою сердечную тоску, слезы градом полились из глаз ее на руку отца. Он сделал над собой усилие, желая заговорить, и наконец произнес тихим голосом:

– Я надеюсь, что нам разрешено будет смотреть с высоты небес на тех, которых мы оставили на земле, но это не более как надежда. Загробная жизнь скрыта от наших взоров, единственные наши руководительницы – вера и надежда. Нам не сказано, что бестелесные души действительно наблюдают за своими близкими на земле, но мы можем чистосердечно надеяться, что это так. От этой надежды я никогда не отрешусь, – продолжал он, отирая слезы с лица дочери, – это усладит самые тяжелые минуты кончины!

По лицу его тихо катились слезы. Плакал и Лавуазен. Наступила пауза молчания. Немного погодя Лавуазен заговорил опять:

– Но вы верите, сударь, что мы встретимся на том свете с теми, кого любили на земле? Хотелось бы этому верить!

– Так и верьте, – отвечал Сент-Обер, – жестоки были бы терзания разлуки, если думать, что разлука будет вечной. Полно плакать, Эмилия, мы с тобой встретимся в лучшей жизни!

Лавуазен почувствовал, что коснулся больного места, и постарался переменить разговор:

– Однако, что же это мы сидим в потемках? Я забыл принести свечу!

– Нет, – остановил его Сент-Обер, – я люблю лунный свет! Садитесь, друг мой. Эмилия, дорогая моя, теперь я чувствую себя лучше, чем за весь день, этот воздух оживляет меня. Я наслаждаюсь чудным вечерним часом и тихой музыкой, доносящейся издали. Улыбнись же, душа моя! Кто это так искусно играет на гитаре? Это два инструмента или эхо?

– Должно быть, эхо, сударь. Эта гитара часто слышится по вечерам, когда все кругом тихо, но никому не известно, кто на ней играет. Иногда ее сопровождает голос, такой нежный и грустный, что думается: уж не водятся ли в лесу духи?

– Не духи, конечно, а простые смертные, – заметил Сент-Обер с улыбкой.

– Случалось слышать эту музыку в полночь, когда мне не спалось, – продолжал Лавуазен, делая вид, что не слышал замечания, – почти под окном у меня. Я никогда не слыхивал музыки, похожей на эту. Она наводила меня на мысли о моей бедной жене, и я начинал плакать. Иногда я подходил к окошку, высовывался наружу, но тотчас же все замолкало, и кругом не было видно ни души. Уж я слушал-слушал – и мне делалось так жутко, что даже шорох листьев, волнуемых ветерком, заставлял меня вздрагивать. Говорят, часто случается, что люди слышат эту музыку перед смертью. Но сколько лет я слыхал ее, а вот все не умираю!..

Эмилия сначала улыбалась, как только заговорили об этом нелепом суеверии, но в теперешнем своем состоянии не могла не почувствовать ее заразительности.

– Ну и что же, друг мой, – спросил Сент-Обер, – неужели никто не отважился проследить, откуда раздаются звуки? Легко было набрести и на музыканта.

– Как же! Многие пробовали проследить звуки по лесу, но музыка уходила все дальше и дальше. Тогда наши крестьяне, труся, как бы не попасть в беду, прекращали поиски. Обыкновенно эта музыка не начинается так рано, а всегда попозднее, так около полуночи, вот когда эта яркая планета, что встает из-за далекой башни, опускается за лес.

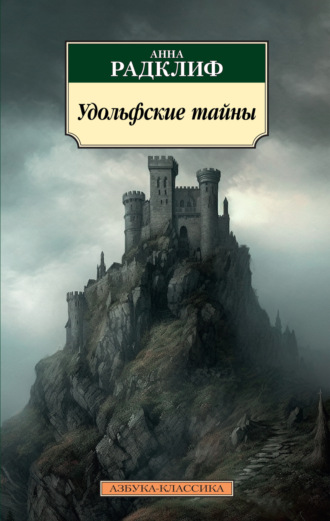

– Какой башни? – с живостью подхватил Сент-Обер. – Я не вижу никакой.

– Извините, сударь, но отсюда виднеется башня, и луна прямо светит на нее – вон в конце аллеи, далеко отсюда. Сам же замок скрыт за деревьями!

– Да-да, папа, – вмешалась Эмилия, – разве ты не видишь что-то яркое, сверкающее над темным лесом? Мне кажется, это металлический флюгер, на который падает лунный свет.

– Правда, правда, теперь я вижу, на что ты указываешь. Кому же принадлежит замок?

– Владельцем его был маркиз де Вильруа, – отвечал Лавуазен.

Сент-Обер казался взволнованным.

– Вот как! – промолвил он. – Неужели мы так близко от Леблана?

– Прежде это было любимое имение маркиза, – продолжал Лавуазен, – но впоследствии оно опостылело ему, и он не показывался здесь много лет. Недавно разнесся слух, будто он умер и замок перешел в другие руки.

Сент-Обер вздрогнул, услыхав эти слова.

– Умер! – воскликнул он. – Боже мой! Когда же это случилось?

– Говорят, недель пять тому назад. Да разве вы знавали маркиза, сударь?

– Поразительно! – промолвил Сент-Обер, словно не слыша вопроса.

– Почему ты находишь это поразительным, папа? – спросила Эмилия с робким любопытством.

Не отвечая, он опять погрузился в задумчивость. Через несколько минут, оправившись немного, он спросил:

– Кто наследовал поместье?

– Я позабыл, как его величают, – отвечал Лавуазен, – его сиятельство проживает больше в Париже, сюда его и не ждут.

– Так, значит, замок заколочен?

– Почти что так, сударь. Старуха-домоправительница да ее муж-дворецкий присматривают за домом, но сами живут отдельно, во флигельке.

– Замок, вероятно, большой, – заметила Эмилия, – и для двоих там пустынно?

– Да, в нем жутко, барышня, – подтвердил Лавуазен. – Я бы ни за какие блага не согласился провести там ни одной ночи, хоть озолотите меня.

– О чем это вы? – спросил Сент-Обер, очнувшись от своих дум.

Когда хозяин повторил свои последние слова, Сент-Обер застонал, но, как будто боясь, что Лавуазен заметит его расстройство, поспешил спросить, давно ли он живет в этом крае.

– Почти что с детства, сударь, – отвечал старик.

– Значит, вы помните покойную маркизу? – спросил Сент-Обер изменившимся голосом.

– Еще бы, сударь! Многие ее здесь помнят.

– В таком случае вам известно, что это была прекраснейшей души превосходнейшая дама. Она заслужила лучшей участи.

На глаза Сент-Обера навернулись слезы.

– Довольно, – проговорил он голосом, прерывающимся от волнения, – довольно, друг мой.

Эмилия, чрезвычайно удивленная странной выходкой отца, однако воздержалась от каких-либо расспросов.

Лавуазен стал извиняться, но Сент-Обер прервал его.

– Извинения тут неуместны, – молвил он. – Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Вы упоминали о музыке, которую мы только что слышали… Да-да… тсс! Вот она опять. Слышите голос?

Все примолкли.

Вскоре голос замер, а инструмент, сопровождавший его, еще звучал некоторое время тихой мелодией.

Сент-Обер заметил, что тон этого инструмента гораздо полнее и мелодичнее гитары и вместе с тем мягче и печальнее лютни.

Все трое продолжали слушать, но звуки уже не повторялись.

– Как странно! – проговорил наконец Сент-Обер.

– Очень странно! – отозвалась Эмилия, и все опять замолчали.

После долгой паузы Лавуазен заговорил:

– В первый раз я услыхал эту музыку пятнадцать лет тому назад. Помню, было это в чудную летнюю ночь – вот как нынче, но в гораздо более поздний час. Я бродил по лесу один, у меня было тяжело на душе: захворал один из моих сыновей, и мы боялись потерять его. Весь вечер я просидел у изголовья мальчика, пока мать его спала, потому что всю предыдущую ночь она не сомкнула глаз. Просидев тот вечер у постели, я вышел подышать свежим воздухом. День был очень душный. Бродя под деревьями в задумчивости, я услыхал музыку в отдалении и подумал, что это Клод играет на своей флейте, как это часто бывало летним вечером, на пороге дома. Но когда я вышел на просеку, где не было деревьев (никогда этого не забуду) и стал смотреть на северное сияние, пылавшее в небе, я услыхал вдруг такие звуки, что описать их невозможно… То была какая-то ангельская мелодия. Я напряженно глядел на небо, точно ожидая увидеть самих ангелов. Придя домой, я рассказал, что слышал. Но домашние стали надо мной смеяться, говоря, что это, наверное, играли пастухи на своих свирелях, а я, конечно, не мог разубедить их. Однако несколько дней спустя моя жена сама слыхала те же звуки и была очарована не менее меня. Отец Дени напугал ее, сказав, что эта музыка предвещает смерть ее ребенка – будто бы такое есть поверье.

Услыхав это, Эмилия вздрогнула от суеверного страха – чувства, совершенно для нее нового, и не могла скрыть от отца своего волнения.

– Однако наш мальчик остался жив, невзирая на предсказания отца Дени.

– Отец Дени! – подхватил Сент-Обер, слушавший этот старческий рассказ с терпеливым вниманием. – Разве тут есть монастырь поблизости?

– Как же! Есть, сударь, обитель Сен-Клер, недалеко отсюда – на берегу моря.

– А! – воскликнул Сент-Обер, точно его осенило какое-то внезапное воспоминание. – Обитель Сен-Клер!

Эмилия взглянула на отца и заметила облако печали и даже ужаса, омрачившее его лицо. Вслед за тем черты его точно застыли, и при серебристом свете луны он походил на мраморное изваяние.

– Но, милый отец, – заговорила Эмилия, желая рассеять его грустные мысли, – ты забываешь, что тебе нужен отдых. Если позволит наш добрый хозяин, я приготовлю тебе постель: я ведь знаю твои привычки.

Сент-Обер, опомнившись и ласково улыбнувшись, просил ее не утомлять себя еще и этими заботами. Лавуазен, увлекшийся своими воспоминаниями и позабывший на минуту о своем госте, вскочил, в смущении извинился, что до сих пор не позвал Агнессу, и торопливо вышел из комнаты.

Через несколько минут он вернулся со своей дочерью Агнессой, миловидной молодой женщиной. От нее Эмилия узнала то, о чем раньше и не подозревала: для того чтобы поместить гостей, некоторые члены семьи Лавуазена должны были уступить свои постели.

Это известие смутило Эмилию, но гостеприимная Агнесса успокоила ее; решили послать детей и Михаила ночевать к соседям.

– Если мне будет лучше завтра, Эмилия, – сказал Сент-Обер, – выедем очень рано. Надо спешить домой. При теперешнем состоянии моего духа и тела я не могу наслаждаться путешествием, и мне хотелось бы поскорее добраться домой, в «Долину».

Хотя Эмилия и сама желала вернуться, но все-таки огорчилась, услыхав о таком внезапном решении отца, – в этом она видела доказательство, что он чувствует себя хуже. После этого Сент-Обер удалился на покой, а Эмилия пошла в свою маленькую каморку, но не ложилась спать: мысли ее вернулись к сегодняшнему разговору о душах умерших. Эта тема была особенно близка ее сердцу теперь, когда она имела причины думать, что дорогой отец ее скоро отойдет в иной мир. Она задумчиво прислонилась к маленькому оконцу и в глубокой грусти устремила глаза свои на небо, синий безоблачный свод которого был густо усеян звездами, быть может, мирами, населенными духами, расставшимися со своей земной оболочкой. В то время как взор ее блуждал по безбрежному эфиру, помыслы ее вознеслись к Богу и к будущей жизни. Ни малейший звук суетного мира не прерывал течения ее дум. Веселые танцы прекратились, и все обитатели поселка разошлись по домам. Воздух в лесу был тих и неподвижен, порою далекий звон овечьего колокольчика или стук закрываемого окна нарушал ночное безмолвие. Наконец замерли и эти последние звуки жизни. Как очарованная, со слезами на глазах, полная благоговения, она продолжала стоять у окна, пока не спустился на землю мрак полуночи и луна не закатилась за лес. Эмилии вспомнилось сильное волнение отца при известии о смерти маркиза де Вильруа и о судьбе его вдовы, маркизы. Всею душой она заинтересовалась таинственной причиной этого волнения. Ее удивление и любопытство были возбуждены тем сильнее, что она не помнила, чтобы когда-нибудь раньше слышала от отца фамилию Вильруа.

Однако никакая музыка не нарушила тишину ночи, и Эмилия, вспомнив, что уже очень поздно, а завтра ей придется вставать рано, отошла наконец от окна и легла спать.

Глава VIIПусть те свою оплакивают долю,Кто упованье возлагает лишь на здешний бренный мир,Но души высшие глядят и за пределы гроба.С улыбкою они судьбу встречают и дивятся, как можно так тужить?Разве весна вовеки не вернется в эти долы?Разве волна навеки погребла светило дня?Но скоро снова засияет на востоке солнце,Опять весна все воскресит живительным дыханьем,Украсит рощу и луга!Джеймс Битти[5]Эмилия, разбуженная, по ее просьбе, рано поутру, проснулась мало освеженная отдыхом. Всю ночь ее преследовали тревожные видения и нарушали сон – эту лучшую отраду несчастных. Но когда она открыла окно, выглянула в лес, озаренный утренним солнцем, и в комнату ворвался чистый, свежий воздух, на душе у нее стало легче. Все кругом дышало бодрой, здоровой свежестью, в ушах ее раздавались приятные, радостные звуки: утренний благовест монастыря, слабый рокот морских волн, пение птиц, отдаленное мычание стада, которое пробиралось вдали между стволов.

Пораженная поэзией окружающего, Эмилия отдалась задумчивой прелести настроения; и пока она стояла у окна, поджидая Сент-Обера, мысли ее сложились в следующие строфы:

РАННЕЕ УТРОКакое наслаждение бродить под сенью леса,Когда предрассветный сумракЕще царит в дремлющей чащеИ постепенно тает от багрянца утренней зари.В тот час каждый цветок новорожденный,Обрызганный слезой росы,Подымает свою свежую головку,Повертывает к свету чашечку своюИ посылает в воздух сладкий аромат.Как свеж бриз, насыщенный благоуханием,Несущий мелодии пробудившихся птиц,Жужжание пчелы под зеленым шатромИ песню лесника, мычанье дальних стад!..Там вдалеке сквозят за листвойСуровые вершины гор,А дальше – моря глубокое лоноС резвыми парусами, тронутыми солнечным лучом.Но тщетны и прохлада леса, и дыханье мая,И музыка, приносимая ветерком,И солнца луч сквозь росистую дымку,Когда разрушено здоровье и сердце к радости остыло.Вскоре Эмилия услыхала движение внизу, а потом и голос Михаила, разговаривающего со своими мулами, в то время как он выводил их из соседнего сарая. Эмилия вышла и у дверей встретилась с Сент-Обером. Она повела его вниз в маленький зал, где они вчера ужинали; там они нашли накрытый завтрак и хозяина с дочерью, ожидавших своих гостей, чтобы пожелать им доброго утра.

– У вас завидный домик, – сказал им Сент-Обер, – такой веселый, чистенький, уютный. А воздух, которым здесь дышишь! Право, если что может поправить расшатанное здоровье, то именно такой воздух!

Лавуазен поклонился в знак благодарности и отвечал с любезностью истого француза:

– Нашей избушке действительно можно позавидовать, сударь, с тех пор, как вы и ваша барышня почтили ее своим посещением.

Сент-Обер ласково улыбнулся на комплимент и сел за стол, уставленный плодами, молоком, свежим сыром, маслом и кофе. Эмилия, внимательно наблюдавшая за отцом и заметившая, что он очень нездоров, старалась уговорить его, чтобы он отложил отъезд до после полудня. Но он стремился домой и выражал свое желание с настойчивостью, для него непривычной. Он уверял, что сегодня чувствует себя не хуже обыкновенного и легче вынесет путешествие в прохладные утренние часы, чем в другую пору дня. Но в то время как он разговаривал со стариком-хозяином и благодарил его за гостеприимство, Эмилия заметила, что лицо его меняется. Не успела она броситься к нему, как он в бессилии откинулся на спинку кресла. Через несколько минут он очнулся от внезапного обморока, но чувствовал себя так плохо, что не в состоянии был ехать. Посидев еще немного и стараясь побороть свое нездоровье, он попросил, чтобы его отвели наверх и уложили в постель. Эмилия перепугалась, но, скрывая свое беспокойство от отца, подставила ему свою дрожащую руку, чтобы помочь подняться по лестнице.

Улегшись снова в постель, больной пожелал, чтобы позвали Эмилию, горько плакавшую в своей комнате. Когда она пришла, он движением руки велел всем прочим выйти. Оставшись наедине с дочерью, больной протянул ей руку с выражением такой нежности и скорби, что она не выдержала и залилась горючими слезами. Сент-Обер, казалось, боролся с собою, стараясь обрести твердость духа, но долго не мог произнести ни слова, а только пожимал ее руку и смахивал слезы, катившиеся из его глаз.

– Дорогое дитя мое, – начала он наконец, через силу улыбаясь, – дорогая моя Эмилия!..

Тут он опять остановился, поднял глаза к небу, как бы с мольбою, и продолжал уже более твердым голосом: в его взорах была и отеческая нежность, и торжественность мученика:

– Дорогое дитя мое, я желал бы смягчить тяжелую правду, которую имею открыть тебе, но не могу притворяться. Да и было бы слишком жестоко обманывать тебя. Скоро нам с тобою придется расстаться. Так будем же открыто говорить о нашей разлуке, чтобы приготовиться вынести ее!

Голос его опять прервался, плачущая Эмилия еще крепче прижала его руку к своей груди, из которой вырывались судорожные рыдания, но не поднимала глаз.

– Не будем терять понапрасну этих последних минут, я хочу говорить с тобой об одном крайне важном деле и взять с тебя торжественное обещание. После этого мне станет легче. Ты могла заметить, душа моя, как сильно я стремлюсь домой, но ты не знаешь – почему. Выслушай, что я имею сказать тебе. Но постой, прежде всего дай мне одно обещание – сделай это для твоего умирающего отца!

Тут Сент-Обер умолк. Эмилия, пораженная его последними словами, точно ей впервые представилась мысль о возможности его близкой смерти, подняла голову. Слезы ее высохли, и, взглянув на него с выражением глубокой душевной скорби, она без чувств откинулась на спинку стула. На крик Сент-Обера прибежали Лавуазен с дочерью и употребили все усилия, чтобы привести ее в сознание, но это долго им не удавалось. Когда она наконец пришла в себя, Сент-Обер был так измучен вынесенной тяжелой сценой, что в первые минуты не имел сил говорить. Его несколько оживило лекарство, поданное ему Эмилией. Оставшись с нею опять наедине, он старался успокоить и утешить ее. Она бросилась ему на шею, долго плакала на его груди. От горя она утратила способность понимать, что он говорил ей. Пришлось прекратить успокоительные речи, в целительность которых он и сам не верил в эту минуту, и слезы их смешались. Наконец вернувшись к сознанию долга, Эмилия поняла, что не следует еще более расстраивать отца. Она осушила слезы и сказала, что готова слушать.

– Дорогая Эмилия, – сказал Сент-Обер, – милое дитя мое, мы должны со смиренным упованием возносить наши молитвы к Господу. Он всегда оказывал нам покровительство и утешение во всякой опасности, всяком горе. Его око видит нас во все моменты нашей жизни. Он не покинет нас, не захочет нас покинуть. Его святой охране я поручаю тебя, дитя мое! Перестань же плакать, моя Эмилия. В смерти нет ничего нового и поразительного, все мы родились, чтобы умереть. Смерть не страшна тем, кто уповает на благость всемогущего Бога. Если б я остался жив теперь, то все равно через несколько лет, по закону природы, я принужден был бы расстаться с жизнью: старость со всеми ее немощами, лишениями и печалями выпала бы на мою долю. И потом все равно наступила бы смерть, вызывая у тебя те же слезы, что ты проливаешь теперь. Скорее радуйся, дитя мое, что я избавлюсь от лишних страданий и что мне дано умереть с душою спокойной и доступной всем утешениям веры.

Сент-Обер остановился, утомленный длинной речью. Эмилия пыталась выказать самообладание и успокоить его уверенностью, что слова его не были напрасны.

Отдохнув немного, он продолжал:

– Перейду теперь к предмету особенно близкому моему сердцу. Я говорил, что хочу взять с тебя торжественное обещание. Дай мне его сейчас же, прежде чем я объясню тебе главное обстоятельство, к которому оно относится. Есть и другие, но о них, ради твоего спокойствия, тебе лучше и вовсе не знать. Обещай же мне, что ты свято исполнишь то, о чем я попрошу тебя.

Эмилия, пораженная торжественностью этих слов, осушила свои слезы и поклялась исполнить все, чего он ни пожелает, при этом она дрожала, сама не зная отчего.

– Я слишком хорошо знаю тебя, моя Эмилия, – продолжал Сент-Обер, – чтобы опасаться, что ты не сдержишь своего обещания, а тем более обещания, данного с такой торжественностью. Так слушай же: в каморке, смежной с моей спальной, у нас в доме есть подвижная доска в полу. Ты узнаешь ее по сучку особенной формы на ее поверхности, это вторая доска от стены, против дверей. На расстоянии около сажени от этого конца, ближе к окну, ты увидишь поперек доски черту, как будто доска в этом месте была надставлена. Поднять ее можно следующим образом: придави ногой черту на доске, тогда конец ее опустится и она легко скользнет под другие доски. Под нею ты увидишь тайник.

Сент-Обер остановился перевести дух. Эмилия слушала с напряженным вниманием.

– Понимаешь мои объяснения, дитя мое? – спросил он.

Эмилия отвечала утвердительно, хотя от волнения едва могла говорить.

– Итак, когда ты вернешься домой… – продолжил он с тяжелым вздохом.

При этих словах ей живо представилась вся печаль такого возвращения, и она судорожно зарыдала. Сент-Обер, сам взволнованный, несмотря на решимость крепиться, плакал вместе с нею.

Через несколько минут он овладел собою.

– Дорогое дитя мое, утешься, – сказал он, – когда меня не станет, ты не будешь покинута: я оставляю тебя под охраной Провидения, никогда не покидавшего нас. Не огорчай меня своим чрезмерным отчаянием, лучше своим примером научи меня нести мое горе.

Но чем больше Эмилия старалась сдержать свое волнение, тем больше она находила это невозможным.

Сент-Оберу становилось все труднее и труднее говорить, но он вернулся к делу:

– Итак, душа моя, когда ты приедешь домой, ступай сейчас же в эту комнатку. Под указанной мною доской ты найдешь сверток бумаг. Теперь слушай хорошенько, потому что обещание, данное тобою, преимущественно касается этого пункта. Эти бумаги ты должна сжечь, торжественно приказываю тебе – сжечь их, не читая.