Полная версия

Современная подготовка юристов: бакалавров, специалистов и магистров в вузах России (опыт проектирования и реализации). Монография

Сущность компетентностного подхода заключается в описании результатов подготовки юристов на языке «компетенций/компетентности». В качестве содержания «компетенций» можно принять определение, предложенное в европейском проекте TUNING: «Понятие компетенций и навыков включает знание и понимание (теоретическое знание академической области, способность знать и понимать), знание как действовать (практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям), знание как быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в социальном контексте). Компетенции представляют собой сочетание характеристик (относящихся к знанию и его применению, к позициям, навыкам и ответственностям), которые описывают уровень или степень, до которой некоторое лицо способно эти компетенции реализовать»54. При формировании компетенций следует иметь в виду сложный методологический вопрос (Ю.Г. Татур): если в их определение включены три составляющие – когнитивная (знание и понимание), деятельностная (практическое и оперативное применение знаний) и ценностная (ценности как органическая часть способа восприятия и жизни с другими в социальном контексте) – то должна ли каждая из названных сторон определения присутствовать (быть учтена) в каждой из компетенций, включаемых в перечень компетенций? При реализации компетентностного подхода в проектировании первого уровня высшего образования (бакалавр) и второго уровня (специалист/магистр) необходимо провести их уровневую квалификационную дифференциацию по соответствующим направлениям (специальностям) подготовки. Компетентностный подход предполагает глубокие системные преобразования, затрагивающие преподавание, содержание, оценивание, образовательные технологии, связи высшего образования с другими уровнями профессионального образования, введение ECTS и применение Европейской структуры квалификаций высшего образования. Компетентностный подход нацеливает педагогов юридических вузов на обоснование совокупности компетентностей/компентенций для будущих юристов, разработку матриц межпредметных и предметных компетенций для каждой компетентности специалиста юридического профиля, на формирование содержания учебных дисциплин под каждую компетенцию.

Анализ работ И.А. Зимней показывает55, что автор в своих работах выделяет три основные группы компетентностей:

– компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту жизнедеятельности;

– компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми;

– компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах.

Отмечая еще раз, что компетенции это некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека как актуальных, деятельностных проявлениях, обозначим, очертим сначала круг этих основных компетенций, имея в виду их дальнейшие проявления как компетентностей. Всего выделяем десять основных компетенций.

Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности, общения:

– компетенции здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового образа жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая культура человека, свобода и ответственность выбора образа жизни;

– компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; ценности культуры (живопись, литература, искусство, музыка) науки; производства; истории цивилизаций, собственной страны; религии;

– компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативно-адекватной актуализация знаний, расширение, приращение накопленных знаний;

– компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы государства (герб, флаг, гимн);

– компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной рефлексии: смысл жизни; профессиональное развитие; языковое и речевое развитие; овладение культурой родного языка, владение иностранным языком.

Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы:

– компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность;

– компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; педагогическое общение; деловая переписка; делопроизводство, бизнес-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента.

Компетенции, относящиеся к деятельности человека:

– компетенция познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – их создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная деятельность;

– компетенции деятельности: игра, учение, труд; средства и способы деятельности: планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, исследовательская деятельность, ориентация в разных видах деятельности;

– компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), массмедийные, мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; владение электронной, Интернет-технологией.

Эти компетенции, проявляясь в деятельности человека, становятся, как отмечалось нами выше, его личностными и профессиональными качествами. Соответственно они становятся компетентностями, которые характеризуются и мотивационными, и смысловыми, и отношенческими, и регуляторными составляющими, наряду с когнитивными (знанием) и опытом.

Проведенный анализ различных подходов к определению компетенций (компетентностей) позволил сделать несколько выводов.

Во-первых, исследователи отмечают деятельностную, актуальную сущность компетентности, подчеркивая, что это отличие от знаниевой характеристики.

Во-вторых, большинство исследователей отмечают личностную, в частности мотивационную характеристику компетентности. Следовательно, сами компетентности будут включать такие элементы (И.А. Зимняя) как:

а) готовность к проявлению компетентности (т. е. мотивационный аспект);

б) владение знанием содержания компетентности (т. е. когнитивный аспект);

в) опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях (т. е. поведенческий аспект);

г) отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения (ценностно-смысловой аспект);

д) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности.

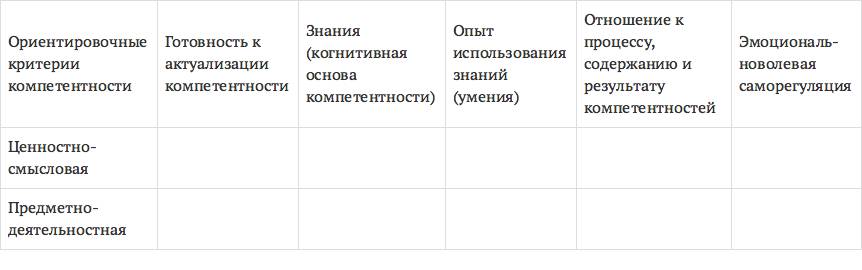

Приведенная трактовка компетентностей в совокупности их характеристик (компонентов) представлена И.А. Зимней схематически (табл. 1), где последние рассматриваются в качестве общих ориентировочных критериев оценки содержания компетентности.

Разрабатываемая в мире и с 90-х годов в России концепция компетентностного подхода в образовании направлена на формирование человека, который сможет адаптироваться к жизненным ситуациям на основе своих компетенций. При этом необходимо подчеркнуть, что при разработке социальных ключевых компетенций акцент ставится на следующих позициях:

– компетенции социального бытия и взаимодействия человека в социуме рассматриваются в самом широком смысле понятия «социальный». Профессиональные компетенции входят в понятие «социальные», являясь объектом социально-направленного профессионального обучения и точной квалификационной оценки;

– компетенции в свое понятийное содержание включают знание того «ЧТО» и того «КАК», т. е. средства и способы взаимодействия;

– социальные компетенции имеют компонентный состав;

– социальные компетенции имеют возрастную динамику и возрастную специфику.

Если вернуться к намеченной И.А. Зимней номенклатуре ключевых компетентностей: здоровьесбережения, саморазвития, интеграции знаний, социального взаимодействия, общения, решения задач, предметно-деятельностной, информационно-технологической, то на основе приведенных выше характеристик собственно социальных компетентностей (в узком смысле слова) из этих десяти автор выделяет следующие ключевые социальные компетентности:

– компетентность здоровьесбережения как основу бытия человека как социального, а не только биологического существа, где основным является осознание важности здоровья, здорового образа жизни для всей жизнедеятельности человека;

– компетентность гражданственности как основу социальной, общественной сущности человека как члена социальной общности, государства;

– информационно-технологическая компетентность как способность пользоваться, воспроизводить, совершенствовать средства и способы получения и воспроизведения информации в печатном и электронном виде;

– компетентность социального взаимодействия как способность адекватного ситуациям установления взаимопонимания, избегания конфликтов, создания климата доверия;

– компетентность общения как способность адекватного ситуациям взаимодействия нахождения вербальных и невербальных средств и способов формирования, формулирования мысли при ее порождении и восприятии на родном и неродных языках.

Таблица 1.

Ключевые компетентности в совокупности их компонентов.

Таким образом, И.А Зимняя выделяет пять собственно социальных компетентностей: компетентности здоровьесбережения, гражданственности, социального взаимодействия, общения, информационно-технологическая. Соответственно эти пять определенных нами ключевых социальных компетентностей, также, как и все другие ключевые компетентности, характеризуются теми же пятью компонентами, а именно:

а) готовностью к проявлению личностного свойства в деятельности, поведении человека;

б) знанием средств, способов, программ выполнения действий, решения социальных и профессиональных задач, осуществления правил и норм поведения, что составляет содержание компетенций;

в) опытом реализации знаний, умений;

г) ценностно-смысловым отношением к содержанию компетенции, его личностной значимостью и

д) эмоционально-волевой регуляцией как способностью адекватно ситуациям социального и профессионального взаимодействия регулировать проявления компетентности.

Проведенные исследования психолого-педагогической литературы позволили выявить и другой подход к выделению компетентности, так ученый А.В. Хуторской выделяет следующие базовые компетенции56:

1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.

2. Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, это – особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником научной картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира.

3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В рамках данных компетенций определяются требования соответствующей функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов познания.

4. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио-, видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире.

5. Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области.

6. Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения. Сюда входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности.

7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности.

А.В. Хуторским предложена следующая технология конструирования компетенций. Для того чтобы выстраивать содержание ключевых, общепредметных и предметных компетенций в дидактике и методиках, необходима специальная технология их проектирования.

Предлагаемая процедура проектирования образовательных компетенций опирается на рефлексивное выявление компетентностного содержания существующего образования и включает в себя четыре этапа:

1) поиск проявлений ключевых компетенций в каждом конкретном учебном предмете;

2) построение иерархической надпредметной систематики – «древа компетенций»;

3) проектирование общепредметных образовательных компетенций на вертикальном уровне для всех трех ступеней обучения;

4) проекция сформированных по ступеням компетенций на уровень учебных предметов и их отражение в образовательных стандартах, учебных программах, учебниках и методиках обучения.

Подводя итог проведенному содержанию компетентностного подхода анализу можно сделать следующий вывод: «Применение компетентностного подхода составляет ключевой элемент новизны будущих ФГОС ВПО, один из главных принципов их проектирования»57.

Таким образом, следующим принципом проектирования будет принцип формирования проекта подготовки специалиста высшей школы на основе компентентностного подхода – на основе единства компетентности/ компетенций будущего юриста.

8. Социокультурный подход. Данное концептуальное основание создания педагогических проектов должно являться предметом специального исследования. Попытаемся обозначить следующие позиции: выбор педагогических проектов должен осуществляться в соответствии с культурным уровнем всей педагогической системы и быть напрямую связан с отражением духовных ценностей общества, нации, региона, учебного заведения и конкретного преподавателя. Поэтому влияние культурного аспекта в отношении педагогического процесса подготовки специалиста происходит на следующих уровнях: на уровне культуры страны, на уровне культуры региона, на уровне культуры вуза, на уровне культуры педагогов, на уровне культуры студентов. Это особенно важно в сфере системы высшего профессионального образования. В отношении педагогов можно говорить о педагогической культуре, понимаемой как совокупность форм, методов, средств качественного осуществления педагогической деятельности, определенных педагогических отношений между участниками педагогического процесса, о степени развития личности как педагога. Можно предположить, что в обозримом будущем культура учебного заведения будет выступать как один из показателей его имиджа, качества его деятельности, в котором выбор, проектирования и реализация педагогических процессов будет играть не последнюю роль. Поэтому следующим принципом проектирования определяем принцип отражения культурных ценностей в проекте подготовки специалистов в вузе, необходимых для усвоения студентами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.