Полная версия

Механизм формирования результатов «невербальных» следственных и судебных действий в уголовном судопроизводстве. Монография

Несмотря на всю значимость восприятия, данный процесс позволяет сформировать в сознании человека лишь перцепты, выполняющие хотя и важную, но лишь промежуточную роль в познании окружающего мира. Перцепт еще не является полноценным мысленным образом какого-либо события или явления. Как отмечал американский психолог У. Найссер, образы не являются воспроизведениями или копиями ранее сформированных перцептов; образы – это не картинки в голове, а планы сбора информации из потенциально доступного окружения82. В свою очередь, известный французский философ XX в. П. Рикер писал, что сознание – это то, что получает свой смысл только в последующих образах, т. е. некий новый образ, который может обнаружить смысл предшествующих образов задним числом83. Поэтому современные ученые выделяют более сложную (высшую) форму познания – представление (гнозис), т. е. способность узнавать предметы по чувственным восприятиям. Гнозис позволяет сопоставить воспринятые перцепты с какими-то отдельными фрагментами, запечатленными в памяти субъекта, и тем самым сформировать полноценный мысленный образ определенного объекта познания. Принимая во внимание производность гнозиса от функции восприятия, полагаем, что он также никоим образом не может расцениваться как имеющий материальную основу. И следовательно, его результаты – мысленные образы – нельзя рассматривать как зеркальные отражения реальных объектов познания. Скорее уместно предположение об их относительной адекватности по отношению к объективной действительности. В этой связи П. Ю. Тимошенко, М. В. Салтевский и Ю. В. Жариков совершенно справедливо указывают, что идеальное отображение возникает только в процессе практической деятельности человека, опосредствуется ею и носит активный, творческий характер84.

В зависимости от модальности, т. е. от используемых рецепторов, выделяют различные виды гнозиса: зрительный, слуховой, обонятельный, тактильный и др. При этом для современного человека наибольшую актуальность имеют именно зрительный и слуховой виды гнозиса85. На основании многолетних исследований в области психофизиологии и нейропсихологии ученые пришли к выводу о существовании серьезных различий в механизмах зрительного и слухового гнозиса. Эти особенности обусловлены структурной и функциональной организацией коры головного мозга. А. Р. Лурия в своих работах отмечал следующее: «В коре головного мозга человека выделяются проекционная общечувствительная (теменная), зрительная (затылочная) и слуховая (височная) области»86. Следовательно, зрительное восприятие зависит от одной части мозга, а слуховое – от другой.

Применительно к уголовному судопроизводству приоритет зрения и слуха над познавательными свойствами других органов чувств прекрасно прослеживается в существующей системе доказательств. Так, слуховой гнозис преимущественно обуславливает формирование различных видов показаний, а зрительный – вещественных доказательств, протоколов следственных действий, судебного заседания и иных документов. Хотя при этом мы полагаем, что подобная обусловленность не является исключительной, поскольку, например, показания могут быть даны посредством собственноручного изложения допрашиваемым соответствующих обстоятельств. А при формировании протоколов следственных действий могут быть задействованы не только зрение, но и иные органы чувств. Например, при осмотре места происшествия по делу о пожаре в протоколе вполне допустимо указать об ощущении резкого запаха.

Различия зрительного и слухового гнозиса также обусловлены разделением всех объектов познания на два вида: материальные, предполагающие отражение информации в элементах вещной обстановки, и идеальные, связанные с отражением информации в сознании человека87. Особенности познания каждого из них очевидны. Так, взаимодействуя с материальным объектом, сенсорная система познающего чувствует и воспринимает его реальный образ. В психологии по этому поводу даже существует специальный термин – наглядно-образное мышление88. Поэтому основная роль в данном случае, несомненно, принадлежит зрительному гнозису. Как отмечается, зрительная система вообще наиболее информативна и дает мозгу более 90 % сенсорной информации89, однако в части наглядно-образного мышления ее роль намного выше. Безусловно, человек способен к чувственному познанию материальных объектов посредством иных гнозисов, в частности слухового. В обыденной жизни подобных примеров не так уж и мало: бессознательный крик младенца, звук ружейного выстрела, шум летящего самолета и т. д. Однако на фоне зрительной информации их доля несоизмерима мала. Если же посмотреть на рассматриваемую ситуацию в контексте уголовного судопроизводства, то становиться очевидным – зрительный гнозис дознавателя, следователя и особенно судьи является практически единственным способом получения сведений от материальных объектов познания. Например, в ходе осмотра места происшествия дознаватель или следователь зрительно воспринимают само место, находящиеся там предметы, их внешние признаки, свойства, состояние и взаиморасположение. Обыск или выемка направлены на зрительное познание факта нахождения предметов, документов или ценностей в определенном месте или у определенного лица. Судебный осмотр вещественного доказательства связан с его визуальным восприятием судьей (присяжными заседателями). А редкие случаи использования иных органов чувств (например, в вышеописанном случае осмотра места пожара, где присутствовал резкий запах, или следственного эксперимента, направленного на установление возможности услышать звук выстрела на определенном расстоянии) – это те самые исключения, которые лишь подтверждают общее правило.

Познавательная деятельность, связанная с восприятием идеальных объектов, осуществляется посредством принципиально иных механизмов. Для подробного рассмотрения этого гносеологического феномена прежде всего необходимо учесть то обстоятельство, что субъекты познания в данном случае взаимодействуют не с фрагментами объективной реальности, не с элементами вещной обстановки, а с информацией, извлекаемой или уже извлеченной из сознания других лиц. В уголовном процессе таковыми являются свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые, эксперты, специалисты, а также иные люди, не имеющие процессуального статуса, но сообщившие дознавателю, следователю или суду значимые для уголовного дела сведения, например автор приобщенного к материалам уголовного дела документа и т. п. В части судебного производства в качестве подобных «поставщиков сведений» можно рассматривать дознавателя и следователя – субъектов, представивших информацию о результатах досудебного производства в виде соответствующих протоколов следственных действий.

Каждый из этих лиц ранее также выступал субъектом познания, непосредственно или опосредованно взаимодействуя с обстоятельствами, подлежащими установлению по уголовному делу (с предметом познания). Например, свидетель зрительно воспринимал картину совершения преступления или внешность преступника. Эксперт воспринимал объекты экспертного исследования. Аналогичная ситуация просматривается и в случае использования в уголовном деле письменных документов. В частности, если это выписка из банка о состоянии расчетного счета, то ее автор – сотрудник банка – ранее должен был лично воспринять соответствующую информацию из базы данных. Следовательно, сознание каждого такого человека предварительно подвергается воздействую тех же самых психических процессов, которые нами были рассмотрены применительно к субъектам познания; любому из них присущ соответствующий гнозис. Созданные посредством восприятия и представления знания об окружающей или окружавшей этих лиц реальности также уже изначально нельзя считать имеющими объективный характер. Как и в случае с субъектами познания, здесь можно говорить лишь об относительной адекватности формируемого перцепта и соответствующих мысленных образов. В этой связи выше мы писали о таких объектах как об обладающих первичным субъективизмом. Поэтому при взаимодействии дознавателя, следователя или судьи с идеальными объектами познания их собственный перцепт приобретает явно производный характер. В данном случае образуется нечто подобное «перцепту в квадрате». Основанные на нем мысленные образы обладают уже вторичным субъективизмом, бесспорно влияющим на их относительную адекватность. Кстати, именно поэтому Н. И. Порубов, рассматривая проблемы допроса, совершенно справедливо указывал, что информация, поступающая к человеку из внешнего мира, отличается от той, которую он передает другому. По его мнению, обращенное к свидетелю-очевидцу требование об изложении им в своих показаниях наблюдаемого так, чтобы следователь, дознаватель, прокурор, суд получили ясное и правильное представление о происшедшем, как будто они сами были его свидетелями, с точки зрения теории информации является чрезмерным и невыполнимым. При передаче информации неизбежны различного рода «шумы». Многоступенчатость передачи информации повышает ее потери90. Следует также согласиться с А. В. Победкиным, утверждающим, что даже при желании и активных попытках передать другому лицу какое-либо знание передающий не сможет донести точно такое знание, которое имеет сам; искажения здесь могут быть как существенными, так и несущественными, но они будут обязательно91.

Еще одной важной особенностью идеальных объектов познания является условно-знаковая форма их передачи. Люди не обладают способностью чтения мыслей и мысленных образов других людей, поэтому человеческое общение, определяемое обменом сведениями, проистекает посредством специально выработанных знаков (кодов); важнейшей знаковой системой на этом фоне является язык. В современном человеческом обществе существуют различные формы языка: язык жестов, язык программирования и т. д. Однако в уголовном судопроизводстве в качестве основного способа общения установлена словесная (речевая) форма языка; согласно ст. 18 УПК РФ, таковым является русский язык или государственные языки республик, входящих в состав РФ. Хотя для полноты освещения проблемы следует отметить, что в ходе познания обстоятельств уголовного дела дознаватель, следователь или суд сталкиваются с необходимостью восприятия информации, представленной в виде иных знаковых систем. Например, по уголовному делу в качестве документа может быть приобщен план какого-либо земельного участка, сооружения или иного объекта, предполагающий не словесную форму, а специальные чертежные и технические символы. Но вместе с тем сути проблемы это не меняет. Независимо от вида используемой знаковой системы субъекты уголовно-процессуального познания воспринимают поступающие к ним информационные сигналы не в виде наглядных образов, а в виде интеллектуальных знаков. Такой способ передачи информации принято именовать вербальным.

Вообще, термин «вербальный» образован от латинского слова verbalis – словесный. Его можно трактовать в узком и широком смыслах. В процессуальной и криминалистической литературе, особенно в контексте производства следственных действий, термин «вербальный» трактуется преимущественно в узком смысле, предполагающем получение устной информации. Однако данная позиция не согласуется с вышеприведенными аргументами об интеллектуальной форме передачи любых сведений, получаемых от идеальных объектов процессуального познания. Такая информация может иметь устный, письменный или какой-либо иной характер, обусловленный использованием условно-знаковой системы. Поэтому в данном вопросе мы совершенно согласны с А. В. Победкиным, который критически относится к узкому значению вербальности. Он предлагает толковать вербальную информацию в широком смысле, понимая под ней любые сведения, выраженные словами и существующие в любой форме (передаваемые устно, зафиксированные в виде устной речи на аудио- или видеоносителях, а также содержащиеся в форме письменной речи)92. С подобной позицией солидаризируется и Н. А. Финогенов, определяющий вербальную информацию в уголовном судопроизводстве как сведения, передаваемые при помощи слов в различных формах93. Вместе с тем указанные авторы все равно ограничивают круг возможных объектов вербального познания, исключая из него те, которые выражены не в словесной, а в иной условно-знаковой форме, например планы, графики, чертежи, документы, содержащие специальные технические символы и т. д. Если же рассматривать все эти объекты процессуального познания в контексте общих закономерностей передачи информации, то они имеют точно такую же «словесную», условно-знаковую форму. Их специфика заключается лишь в том, что содержащиеся в них «слова» не относятся к русскому или иному литературному языку, а представляют собой фрагменты специального языка (технического, компьютерного и т. д.).

Поэтому вербальный способ познания в уголовном судопроизводстве мы рассматриваем более широко, понимая под ним всякие процессы оперирования различными словами, знаками, символами и другими интеллектуальными сигналами, содержащими человеческие мысли. Очевидно, что в данном контексте вербальными следует признавать любые механизмы восприятия дознавателем, следователем и судом идеальных объектов, т. е. информации об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, отраженных в человеческом сознании. Именно такой широкой трактовки данного термина мы и будем придерживаться в настоящем исследовании.

Вербальные способы познания в уголовном судопроизводстве характеризуются разумным соотношением использования зрительного и слухового гнозиса. Полагаем, что приоритет одного перед другим зависит от конкретных обстоятельств уголовного дела, объектов процессуального познания, а также от стадии уголовного судопроизводства. Например, показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого в досудебном производстве, как правило, даются в устной форме и воспринимаются следователем или дознавателем на слух. Но при этом любой допрашиваемый вправе собственноручно изложить свои показания в соответствующем протоколе; в этом случае субъект познания знакомится с ними уже зрительно. Заключения эксперта или специалиста, согласно требованиям ч. 1 и 3 ст. 80 УПК РФ, должны быть представлены в письменной форме, поэтому тоже воспринимаются зрительно. Вместе с тем показания вызванного на допрос эксперта уже воспринимаются на слух. Особый интерес представляет соотношение зрительного и слухового гнозиса при вербальном познании в судебном заседании. Так, с одной стороны, в распоряжении судьи находятся все материалы уголовного дела, с которыми он, безусловно, знакомится зрительно. Но с другой стороны, согласно общему условию устности судебного разбирательства каждый исследуемый документ (протокол следственного действия, заключение эксперта или специалиста, письменный документ и т. д.) подлежит обязательному оглашению. Следовательно, судья воспринимает их еще раз уже посредством слухового гнозиса. А присяжные заседатели, которые тоже, бесспорно, являются субъектами познания, улавливают содержание указанных документов исключительно на слух.

Независимо от вида используемого гнозиса вербальный способ получения информации характерен еще одной важной особенностью. Формируемый посредством речевого и иного знакового восприятия перцепт сам по себе не связан с существованием наглядных образов. Поэтому для создания полноценного мысленного образа в сознании познающего лица чувственные механизмы человеческого познания явно недостаточны. В данном случае требуется еще более сложная форма познания – рациональное мышление, предполагающее использование формально-логических категорий, таких как понятие, суждение, умозаключение. В литературе подобную форму мышления иногда называют вербально-логическим, поскольку оно предполагает способность мыслить, опираясь не на сам предмет или его образ, а на замещающее их слово94.

В этой связи нам бы не хотелось допускать серьезную ошибку, привязывая подобную форму представления исключительно к вербальным способам познания идеальных объектов. Это не совсем так. Работа дознавателя, следователя, судьи с материальными объектами познания тоже предполагает использование понятий, суждений и умозаключений. Например, в отношении следственного осмотра Р. С. Белкин и Е. М. Лифшиц отмечали, что при его производстве чувственное познание следователем объектов и явлений материального мира сочетается с логическим мышлением95. Однако эти формально-логические категории начинают использоваться несколько позже, во время оперирования соответствующими доказательствами в целях получения промежуточных или окончательных выводов. Поэтому Белкин и Лифшиц, завершая вышеприведенную мысль, указывали, что логическое мышление при осмотре связано именно с обработкой его результатов в целях выявления их связей как с самим расследуемым событием, так и с другими фактическими данными, собранными по делу96. В то же время сам зрительный гнозис, само формирование образов материальных объектов осуществляется исключительно посредством чувственного (наглядно-образного) мышления.

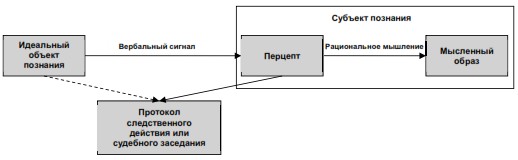

Таким образом, при вербальном способе уголовно-процессуального познания идеальных объектов формирование мысленных образов проистекает по следующей схеме. Дознаватель, следователь или судья (присяжные заседатели) зрительно или на слух воспринимают определенные сведения (вербальные сигналы), которые, поступая в кору головного мозга, образуют соответствующий вербальный перцепт. А затем на основании этого перцепта посредством рационального мышления в их сознании формируются определенные мысленные образы обстоятельств, являющихся содержанием сообщенных вербальных сведений.

Раскрывая сущность вербального способа познания в уголовном судопроизводстве, следует обратить особое внимание на содержание протокола, соответствующего следственного или судебного действия, например допроса или очной ставки. В этом документе фиксируются не результаты рационального мышления субъекта познания, не сформированные мысленные образы, а сами сведения, сообщенные свидетелем, обвиняемым и другими участниками в практически первозданном виде. Указанное требование прямо вытекает из положений уголовно-процессуального закона, предписывающих обязанность записывать показания лица по возможности дословно (ч. 2 ст. 190 и п. 10 ч. 2 ст. 259 УПК РФ). Таким образом, содержанием протокола допроса или очной ставки фактически являются результаты перцепта субъекта процессуального познания, обусловленного получением соответствующих устных сведений. А в случае собственноручного составления протокола допроса или использования права на внесение в него замечаний содержанием данного процессуального документа уже является даже не перцепт, а сами сведения, сообщенные допрашиваемым лицом в их абсолютно первозданном виде.

В этой связи следует констатировать ошибочность взглядов ученых, указывающих на как бы многоступенчатый характер сведений, содержащихся в протоколах допроса. В частности, такую позицию еще в 1948 г. выражал В. Я. Лившиц, который считал, что протокол допроса – доказательство не менее чем третьей степени. Первоисточником здесь является допрошенный обвиняемый или свидетель, далее следует допрашивающий и, наконец, в качестве третьего звена – сам протокол97. В настоящее время подобную точку зрения высказывает Х. А. Сабиров, полагающий, что суд при исследовании протокола допроса имеет дело со сведениями, которые трансформируются дважды – через сознание допрашиваемого и сознание следователя98. На самом деле, осуществляя познавательные приемы, основанные на использовании вербальных механизмов, дознаватель или следователь действительно формируют в своем сознании соответствующее мысленные образы, обусловленные закономерностями рационального мышления. Однако эти мысленные образы не находят отражения в материалах уголовного дела. Они не могут быть предметом последующего судебного разбирательства, поскольку в протоколе, как уже было указано выше, фиксируются не образы, а сами показания практически в их первозданном виде. Причем уголовно-процессуальный закон содержит весьма важную гарантию, заключающуюся в возможности внесения допрашиваемым лицом собственноручных исправлений в текст протокола в том случае, если дознаватель или следователь не совсем точно запишет содержание сообщенных сведений (ч. 6–7 ст. 190 УПК РФ). Если такое требование соблюдено, то образы, сформированные в сознании проводящего допрос субъекта познания, не станут предметом последующего судебного разбирательства. Но если дознаватель или следователь изложат показания «своими словами», то искажения информации действительно нарастают. В этой связи мы полагаем, что законодатель, называя предметы ст. 276 и 281 УПК РФ не оглашением протоколов допросов, и именно оглашением показаний, в недостаточной степни учел возможность непредумышленного, бессознательного «редактирования» показаний во время их записи в протокол.

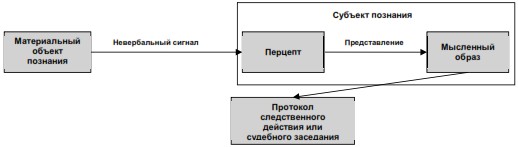

Совершенно иной нам представляется концепция познания обстоятельств уголовного дела, сопряженного с восприятием материальных объектов. Дознаватель, следователь или судья (присяжные заседатели) зрительно (в исключительных случаях – посредством иных органов чувств) воспринимают определенные фрагменты объективной действительности, элементы вещной обстановки, сведения о которых, поступая в кору головного мозга, образуют соответствующий образный перцепт. Далее на основании этого перцепта посредством зрительного (в исключительных случаях – иного) гнозиса в их сознании формируются мысленные образы воспринятых материальных объектов познания. И лишь затем субъект познания посредством своего рационального мышления создает словесное (вербальное) описание сформированного мысленного образа, которое заносится в соответствующий протокол следственного действия или судебного заседания. Вполне разумной представляется точка зрения А. В. Победкина, отмечающего, что протоколы следственных действий (судебного заседания) как самостоятельные источники доказательств не могут быть сформированы без отражения событий, явлений, в том числе и следов преступления, в сознании субъекта доказывания99. Однако в материалах уголовного дела (в протоколе) в отличии вербального способа познания отражается уже не сам перцепт, а словесная форма выражения мысленных образов, созданных в сознании дознавателя, следователя или судьи. Именно эти образы, как писал В. Е. Шабалин, содержат материал, который фиксируется в протоколе100.

В этой связи мы снова вынуждены подвергнуть критике позицию Х. А. Сабирова, полагающего, что такие протоколы по сравнению с протоколами допросов или очных ставок содержат меньшее число посредствующих звеньев между познаваемым фактом и судом. Автор ошибочно считает, что, например, в ходе осмотра места происшествия непосредственно воспринятые следователем сведения подлежат закреплению в протоколе как бы в первозданном виде и поэтому второй акт передачи информации отсутствует101. Представляется, что протоколы следственного осмотра, освидетельствования, обыска, выемки и тому подобных следственных действий формируется именно в процессе двухэтапного отражения сведений, имеющих значение для уголовного дела102. Причем второй этап такого отражения как раз обусловлен прохождением соответствующей информации через мысленный образ субъекта процессуального познания.

Подобный механизм установления обстоятельств уголовного дела характеризуется одним существенным признаком: при формировании мысленных образов не задействованы интеллектуальные функции передачи и восприятия информационных сигналов. Поступающие сведения преимущественно имеют наглядно-образное содержание (в редких случаях выражены в виде иных образов: акустических, тактильных, обонятельных и пр.). Иными словами, в основе данного способа познания лежат не вербальные сигналы, выраженные в условно-знаковой форме, а сигналы принципиально иного рода, имеющие материально-фиксированный характер и обусловленные физическими свойствами окружающего мира.

Рассматриваемый способ уголовно-процессуального познания было бы разумно назвать невербальным. Однако при этом следует обратить внимание, что в уголовно-процессуальной и криминалистической литературе такой термин используется уже достаточно активно. Причем различные ученые вкладывают в него совершенно разный смысл. Кстати, вполне очевидно, что подобная научная неопределенность отчасти вызвана неоднозначным толкованием понятия вербальности, о чем мы уже писали выше. Например, Н. С. Полевой, придавая термину «вербальный» сугубо узкий смысл и понимая под ним лишь словесный способ передачи данных, фактически относил к невербальной информации буквенно-знаковую, цифровую, графическую, иконическую, магнитную запись, перфозапись и т. п103. В свою очередь, С. А. Шейфер различает вербальную информацию и информацию, выраженную в физических признаках материальных объектов104. Среди криминалистов и специалистов в области юридической психологии получила распространение позиция, в соответствии с которой невербальными следует признавать лишь неречевые средства получения информации, используемые во время допросов и других следственных действий, сопряженных с получением показаний (восприятие мимики, жестов и тому подобных фрагментов поведения допрашиваемого лица). В частности, В. Л. Васильев, выделяя неречевые (невербальные) средства коммуникации, отмечает, что они способны выполнять как вспомогательную функцию по отношению к вербальным средствам (повышая тем самым семантическую значимость речевого сообщения), так и самостоятельно передавать содержательную информацию (выступая в этом случае в роли знака)105. С. А. Насонов, В. А. Образцов и Т. Ю. Рзаев пишут о допросе как о следственном действии, представляющем собой процесс обмена в ходе коммуникации с допрашиваемым лицом не только вербальной, но и невербальной информацией106. Эту же позицию В. А. Образцов высказывает совместно с С. Н. Богомоловой и А. А. Протасевичем107. А В. В. Семенов под невербальной информацией понимает сведения личностного характера о социальных, психологических, физиологических и иных свойствах и состояниях лиц, вовлеченных в процесс раскрытия и расследования преступления, получаемые посредством исследования используемых ими биологически и социально обусловленных неязыковых средств общения108.