Полная версия

Летчики 23-го авиационного отряда. 1912–1922. Сборник статей

[1] РГВИА. Ф. 6225. О. 1. Д. 9. Л. 178, 178 об

[2] Там же. Ф. 2008. О. 1. Д. 2157. Л. 3

[3] Там же. Л. 4

[4] Там же. Д. 1387. Л. 19

[5] Там же. Л. 5—6

[6] Там же. Д. 2131. Л. 1 об

[7] Там же. Д. 1036. Л. 28, 29

[8] РГВА. Ф. 11812. О. 1. Д. 24. Л. 134—135

[9] Там же

[10] Там же. Ф. 100. О. 3. Д. 815. Л. 239

[11] Там же. Ф. 11812. О. 1 Д. 7. Л. 2

[12] РГВИА. Ф. 2008. О. 1 Д. 1387. Л. 1—25

[13] Томич В. М. «Русские воздушные силы: Материалы по истории». Викмо-М, М., 2022

[14] Там же. Л. 1 об

[15] Там же. Д. 2131. Л. 3

[16] Там же. Д. 1873. Л. 16

[17] Там же. Д. 2131. Л. 5

[18] Приказ 12 армии №542 от 02.07.1916

[19] РГВИА. Ф. 493. О. 3. Д. 14. Л. 167, 167 об

[20] Там же. Ф. 2041. О. 1. Д. 76. Л. 126

[21] Там же. Л. 127

[22] Там же. Ф. 493. О. 3. Д. 142. Л. 26

[23] Там же. Ф. 2008. О. 1 Д. 1387. Л. 6

Военные Летчики П. П. Никольский и П. С. Прищепов

Первыми начальниками 23-го корпусного авиационного отряда были Петр Павлович Никольский и Петр Семенович Прищепов. Оба они числились в отряде с момента его создания. А если точнее, с момента создания авиационного отряда при 4-й Сибирской воздухоплавательной роте, в Чите, 13 мая 1912 года. [1] Кстати, Никольский уже раньше служил в этой роте в 1910 году, будучи еще поручиком-воздухоплавателем. [2] Прищепов был старше: он родился 31 января 1879 года [3], Никольский чуть младше: 9 августа 1885 года [4]. Прищепов был женат, у него был сын 1908 года рождения [5]. Никольский – холост [6].

Обоих офицеров с момента появления в России аэропланов влекла авиация. Никольский, который в январе 1911 года был поручиком 1-й Кавказской воздухоплавательной роты и изъявил желание обучаться полетам, характеризовался командиром так [7]: Дисциплинирован, трезвый, исполнителен по службе, знает и любит техническое дело, знаком с устройством моторов и паровых машин, отважен, любит Воздухоплавательное дело. Спортсмен.

Оба штабс-капитана в 1911 году закончили Севастопольскую Офицерскую школу авиации, в августе 1911 года участвовали в маневрах Варшавского военного округа: Никольский за «Южную» группу, Прищепов – за «Северную» [8].

Фото 1. Выпускники Офицерской школы авиации

Отдела воздушного флота.

Крым, 1911 год.

Сидит на стуле четвертым слева

Великий Князь Александр Михайлович.

Стоят второй справа штабс-капитан П. П. Никольский, прямо за Великим Князем поручик В. Р. Поплавко, четвертый слева штабс-капитан П. С. Прищепов.

Фото из книги Томич В. М.

«Русские воздушные силы: Материалы по истории» [9]

В конце весны 1912 года Прищепов принял временное командование авиаотрядом [10]: Никольский в это время еще был в Москве, где наблюдал за постройкой аэропланов на заводе «Дукс». Он прибыл в Читу только в июле 1912 года [11].

Фото 2. Офицеры 4-й Сибирской воздухоплавательной роты.

Чита, 1912 год.

Сидит второй справа командир роты

подполковник Н. Ч. Гинейко.

Стоят слева направо летчики авиаотряда: поручик Б. Н. Фирсов, штабс-капитан П. С. Прищепов, поручик В. Р. Поплавко.

Фото предоставлено Г. Ф. Петровым.

Никольский летал мало: за лето и осень 1912 года его налет составил чуть более 4 часов, за 1913 год – около 7 часов. Для сравнения, Прищепов налетал за 1912 год 10 часов, за 1913 год – 17 часов. При этом, Прищепов обучал полетам на «Фармане-7» нижних чинов отряда. Однако его налет не был рекордным. Для сравнения, поручик авиаотряда Борис Фирсов налетал за 1912 год 50 часов, за 1913 – 40 часов. А еще один летчик части, поручик Виктор Поплавко, – 33 часа в 1912 году. [12]

Фото 3. Офицеры 4-й Сибирской воздухоплавательной роты.

Чита, 1912 год.

Сидят третий слева командир роты подполковник Н. Ч. Гинейко, третий справа поручик В. Р. Поплавко.

Стоит третий слева штабс-капитан П. С. Прищепов.

Фото предоставлено Г. Ф. Петровым.

Фото 4. Штабс-капитан Прищепов, поручики Фирсов и Поплавко в поисках подручного материала для спасения засевшей в грязи автомобильной техники.

Чита, 1912 год.

Фото предоставлено Г. Ф. Петровым.

О полетах авиационного отряда в июле 1913 года отозвался Командующий Иркутским военным округом Генерал от инфантерии А. Е. Эверт [13]:

19-го и 20-го июля я присутствовал в лагерном сборе под Читой.

Из чинов авиационного отряда при мне летали Штабс-Капитан Никольский на «Блерио», Штабс-Капитан Прищепов на «Фармане» /один и с пассажиром/, поручик Фирсов на только-что исправленном у себя «Фармане» и два унтер-офицера, один на «Блерио» а другой на «Фармане».

Полеты были вполне удачны. Лишь у летавшего на «Блерио» унтер-офицера Госповского мотор начал работать неверно; но Госповский остановил мотор и вполне удачно спланировал на землю.

Подписал: Командующий войсками, Генерал от Инфантерии Эверт.

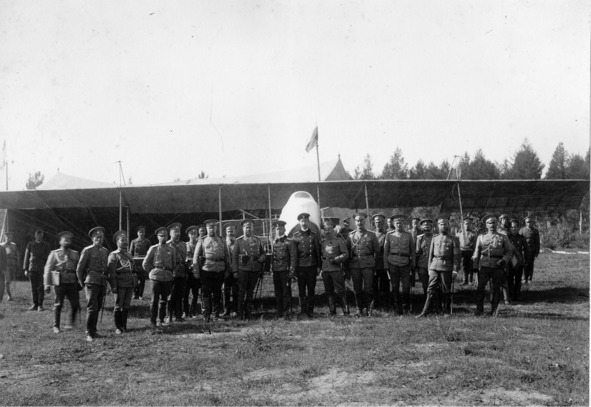

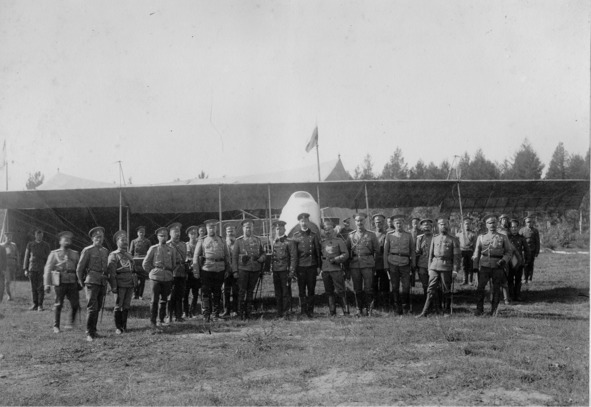

Фото 5. Командующий Иркутским военным Округом Генерал от инфантерии А. Е. Эверт около аэроплана «Фарман-16» авиационного отряда при

4-й Сибирской воздухоплавательной роте.

Чита, 20 июля 1913 года.

А. Е. Эверт второй слева от кабины аэроплана. На фоне кабины начальник отряда штабс-капитан П. П. Никольский и

поручик Б. Н. Фирсов. Второй справа (первый справа во втором ряду) ст. ун. оф М. Госповский.

Фото предоставлено Г. Ф. Петровым

Фото 6. Офицеры и нижние чины авиаотряда при

4-й Сибирской воздухоплавательной роте на фоне аэроплана

«Ньюпор-4».

Чита, август 1913 года.

Сидят слева направо штабс-капитан П. С. Прищепов,

штабс-капитан П. П. Никольский, поручик Б. Н. Фирсов.

Стоят ученики-летчики ст. ун. оф М. Госповский,

ст. ун. оф Г. С. Крякин, мл. ун. оф И. З. Красюк,

ефрейтор Р. М. Калнин.

Фото предоставлено Г. Ф. Петровым.

В феврале 1914 года Никольский и Прищепов, а вместе с ними 27 нижних чинов, были переведены в 23-й корпусной авиационный отряд, а затем отправлены в Варшаву, где отряд влился во 2-ю авиароту. [14] Практически сразу по прибытии Никольский сдал командование отрядом Прищепову, а сам был переведен в 1-ю авиароту и 16 мая вступил в командование 22-м корпусным авиационным отрядом. [15]

Через месяц, 16 июня, 18-й и 22-й корпусные авиационные отряды совершили в полном составе круговой перелет по маршруту Петербург – Везенберг (Раквере) – Ревель (Таллин) – Гапсаль (Хаапсалу) – Пернов (Пярну) – Рига – Юрьев (Тарту) – Петербург, завершившийся 7 июля. Из Петербурга вылетело 10 аэропланов под общим руководством начальника 18-го корпусного авиационного отряда штабс-капитана Сергея Бойно-Родзевича, с которым Никольский служил еще в Чите, в 4-й Сибирской воздухоплавательной роте [16]. Интересно, что в этом перелете принял участие и летчик 18-го КАО Андрей Калашников, будущий командир 23-го КАО. [17]

Началась Первая мировая война, которая быстро выявила недостатки некоторых летчиков «первой волны». Они летали только в спокойной атмосфере, утром и вечером, боялись «рему», то есть болтанки, и вообще плохих погодных условий. Такие пилоты отчислялись из авиаотрядов и направлялись в тыл, приемщиками на авиазаводы и в авиароты для работы с техникой. В частности, приказом Командующего Северо-Западным фронтом от 18 сентября 1914 года был отчислен от должности начальник 23-го КАО штабс-капитан Прищепов (в августе отряд потерял все пять самолетов «Фарман-16», причем только один был сбит огнем собственной пехоты, остальные поломаны при посадках). [18]

Прищепов был направлен в распоряжение командира XV-го корпуса [19] и в дальнейшем работал приемщиком на заводе «Мотор» [20]. В 1915 году он, будучи штабс-капитаном, прикомандированным к Главному военно-техническому управлению, был награжден Орденом Св. Анны 3-й степени, [21] а в декабре 1916 года, будучи младшим авиационно-воздухоплавательным приемщиком, орденом Св. Анны 2-й степени [22].

Штабс-капитан Никольский командовал 22-м КАО до 16 июля 1915 года [23], был награжден орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. Затем он был переведен в 7-ю авиароту помощником по технической части. Командовал 7-й авиаротой штабс-капитан Бойно-Родзевич, хлопотавший о назначении Никольского как бывший сослуживец. [24] С осени 1915 года к 7-й авиароте стал относиться и 23-й КАО, переброшенный в Рижский укрепрайон. [25]

Фото 7. Офицеры 7-й авиароты. Петроград, 1916 год.

Сидит в центре командир авиароты капитан

С. А. Бойно-Родзевич, рядом с ним справа помощник,

капитан П. П. Никольский (бывший командир 23-го КАО).

Фото из ЖЖ https://humus.livejournal.com/.

Позднее Бойно-Родзевич стал командиром 12-го авиадива, Никольский оставался его помощником. Вероятно этим объясняется отправка Рудольфа Калнина во Францию от 12-го авиадива летом 1916 года [26]: Никольский прекрасно знал этого «летающего моториста», еще с Читы. Его аттестация за 1917 год гласит [27]:

Капитан Никольский как старый летчик обладает опытом и всеми необходимыми знаниями, как теоретически, так и… практически, благодаря чему был бы полезен… на заводе, в роли помощника начальника авиационной приемки и проч. С офицерами живет хорошо, с солдатами хуже. К должности командира дивизиона подготовлен и может занять ее.

Командир 12 Авиадива Капитан Бойно-Родзевич

Впрочем, Инспектор авиации Северного фронта полковник Кравцевич был более скептичен [28]:

Согласен с аттестацией за исключением заключения. Считаю к командованию диивизионом еще не подготовленным. 26/IV 1917 г.

В 12-м авиадиве Никольский прослужил до мая 1917 года, когда у него случился крупный конфликт с нижними чинами. Бойно-Родзиевич в боевой аттестации подчиненного писал [29]:

«Ввиду предъявляемой им требовательности в работе к солдатам Авиадива, после революции отношения обострились и совместная служба не возможна. Отношения с офицерами отличные.»

В июне 1917 года капитан Никольский был отправлен в филиал Гатчинской авиашколы в Одессу, для прохождения курса высшего пилотажа [30]. Однако с курсов он был откомандирован как малоуспешный и… вероятно, в ноябре 1917 года решил не возвращаться в распоряжение Увофлот, тем более что подполковник Бойно-Родзевич был к этому моменту назначен помощником инспектора авиации армий Юго-Западного фронта по технической части. Так или иначе, в ответ на свой запрос Авиадарм Ткачев получил следующую телеграмму [31]:

СТАВКУ АВИАДАРМ Принято 15/XI 1917

СООБЩАЮ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК ПОДПОЛКОВНИК НИКОЛЬСКИЙ НАЗНАЧАЕТСЯ ШТАБ ОФИЦЕРОМ ДЛЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРИ ВОЕННОМ КОМИССАРЕ ОДЕССКОГО ОКРУГА 28 ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОПЛАВКО

Да-да. Военным комиссаром Одессы в ноябре 1917 года оказался сослуживец Петра Никольского по Чите – военный летчик Виктор Родионович Поплавко…

По данным сайта ria1914.info, П. П. Никольский служил в Добровольческой армии и ВСЮР. Во время Гражданской войны был летчиком 2-го авиаотряда Добровольческой армии, затем помощником командира 2-го авиадивизиона. Получил воинское звание полковника. Жил в эмиграции в Сербии. Умер 2 июня 1938 года в Белграде от туберкулеза. Похоронен на Новом кладбище в Белграде, Сербия (уч. 82, м. 185).

П. С. Прищепов служил в РККА. В частности, в журнале «Вестник Воздушного Флота» за 1923 год есть его теоретическая статья «Внеосные двигатели», насыщенная формулами и расчетами [32]. А в 24 января 1924 года он скончался от воспаления легких. Вот как о нем писали в некрологе в журнале «Самолет» [33]:

Не легка была его служба. Он управлял приемочной частью Главвоздухфлота в период гражданской войны, когда авиазаводы находились в исключительно трудном положении: фронтовики оставались нередко недовольными качеством выпускаемых самолетов, а заводы жаловались на строгость требованийГлаввоздухфлота. Много труда и знаний положил покойный в дело усовершенствования производства на авиазаводах и установления стройной связи между Главвоздухфлотом и заводами.

Петр Семенович не был «дипломированным» инженером, но работал неустанно в области теории и, имея огромную практику в области любимого им моторостроения, он был одним из общепризнанных авторитетов в этой области, и мнения его всегда пользовались заслуженным весом.

Отличительной чертой покойного была скромность. Он был не из тех, кто говорил о себе и о ком говорили в широких кругах. Но он сделал много в области будничной, не показной работы, и память о нем останется яркой среди всех тех, кто знал его и работал с этим чистым и стойким тружеником.

Фото 8. П. С. Прищепов.

Журнал «Самолет», №2 за 1924 год

.

[1] РГВИА. Ф. 6225. О. 1. Д. 9. Л. 178, 178 об

[2] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 1743. Л. 1

[3] По данным сайта retroplan.ru, статья Прищепов Петр Семенович

[4] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 1743. Л. 1

[5] РГВИА. Ф. 6225. О. 1. Д. 12. Л. 79

[6] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 1743. Л. 1

[7] РГВИА. Ф. 802. О. 3. Д. 178. Л. 33

[8] В. М. Ткачев. «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации 1910—1917 гг.». ГИЦ «Новое культурное пространство», СПб, 2007

[9] Томич В. М. «Русские воздушные силы: Материалы по истории». Викмо-М, М., 2022

[10] РГВИА. Ф. 6225. О. 1. Д. 9. Л. 178

[11] Там же. Д. 10. Л. 57

[12] Там же. Д. 9, 10, 17 и 18

[13] Там же. Д. 17. Л. 50—50 об

[14] Там же. Д. 24. Л. 49, 49 об, 52, 52 об

[15] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 1743. Л. 1

[16] РГВИА. Ф. 6225. О. 1. Д. 9. Л. 11. и Д. 10. Л. 348

[17] В. М. Ткачев. «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации 1910—1917 гг.». ГИЦ «Новое культурное пространство», СПб, 2007

[18] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 2157. Л. 3

[19] Там же. Д. 634.

[20] Журнал «Самолет» №2 за 1924 год

[21] Приказ Его Императорского Величества, в присутствии своем в Царском Селе, 30 июля 1915 года

[22] Приказ Его Императорского Величества, в присутствии своем в Царском Селе, 6 декабря 1916 года

[23] РГВИА. Ф. 2041. О. 1. Д. 84. Л. 104

[24] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 1743. Л. 1, 4, 6—11

[25] П. Крейсон, «Из воспоминаний о боевой деятельности 23 корпусного авиационного отряда в Империалистическую войну». Журнал «Вестник Воздушного флота» №8—9 за 1927 год, С. 7—10

[26] РГВИА. Ф. 493. О. 3. Д. 14. Л. 167, 167 об

[27] РГВИА. Ф. 2041. О. 1. Д. 84. Л. 104 об

[28] Там же

[29] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 1743. Л. 43—44

[30] Там же. Л. 27

[31] Там же. Л. 38

[32] «Вестник воздушного флота», №6 за 1923 год, С. 76—80

[33] Журнал «Самолет» №2 за 1924 год

Военный летчик Б. Н. Фирсов

Борис Нилович Фирсов был первым пилотом 23-го КАО, а если точнее, авиаотряда при 4-й Сибирской воздухоплавательной роте, в Чите. Именно под его руководством в мае 1912 года были построены временные ангары на аэродроме, которые (как это знакомо!) – вовремя не соорудило инженерное ведомство [1].

Фото 1. Постройка ангара на аэродроме

4-й Сибирской воздухоплавательной роты.

Чита, 1912 год.

Фото предоставлено Г. Ф. Петровым.

Фото 2. Ангар на аэродроме

4-й Сибирской воздухоплавательной роты, вид с воздуха.

Чита, 1912 год.

На заднем плане фото река Читинка.

Фото предоставлено Г. Ф. Петровым.

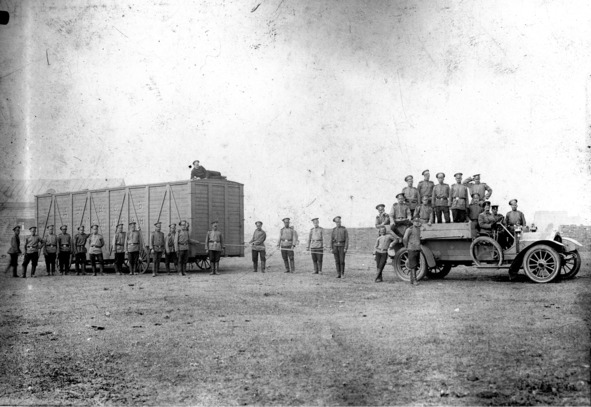

Фото 3. Транспортировка аэроплана в фабричной упаковке

завода ДУКС.

Чита, 1912 год.

За рулем грузовика – поручик Фирсов.

Фото предоставлено Г. Ф. Петровым.

Фото 4. «Фарман-7», собранный во дворе

4-й Сибирской воздухоплавательной роты под руководством

поручика Фирсова.

Чита, 1912 год.

Фото предоставлено Г. Ф. Петровым.

Именно под его руководством собраны первые самолеты, приехавшие в Читу из Гатчины, – два «Фарман-VII» и «Блерио-XI». [2] Именно он налетал больше остальных пилотов – целых 17 минут! – в первый летный день на аэродроме в Чите, 28 мая 1912 года. [3]

Кстати говоря, аэродром малой авиации Каштак существует в Чите и поныне, лишь немного севернее первой в Сибири военной взлетно-посадочной полосы.

Борис Фирсов родился 17 апреля 1888 года в городе Выборг одноименной губернии, в семье подполковника. [4] А значит, в Чите он был ровесником собственных подчиненных – нижних чинов старших призывов… Окончил 2-й кадетский корпус в Санкт-Петербурге, Павловское военное училище по 1-му разряду, в июне 1907 года был выпущен подпоручиком в 4-й резервный саперный батальон. Через год был направлен в Санкт-Петербург, и его дальнейшая судьба навсегда оказалась связанной с воздушной стихией. В сентябре 1909 года Фирсов окончил офицерский класс Учебного воздухоплавательного парка и отправился на службу в Ковенское воздухоплавательное отделение. В августе 1910 года он был переведен в 4-ю воздухоплавательную роту. В январе 1911-го Фирсова направили в Севастополь в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота для обучения полетам. Командир роты подполковник П. Д. Нольде так охарактеризовал поручика, желавшего обучаться полетам [5]:

Здоров. Крепок. Характера несколько флегматичного, – настойчив. Увлекается лыжным спортом и воздухоплавательным делом. Самостоятельно строил планер и взлетал на нем. При самостоятельных действиях с наполненными шарами и воздушными змеями, в критические минуты не терялся и находил наилучший выход. Умственно развит хорошо. Нравственен. По заключению аттестационного совещания, утвержденного Начальником инженеров Ковенской крепости: «Годен к строевой службе».

В апреле молодого авиатора для продолжения обучения командировали в Санкт-Петербург в переменный состав Временного авиационного отдела Офицерской воздухоплавательной школы. В июне 1911 года Борис Фирсов сдал экзамен на звание «пилот-авиатор» [6]. А в августе 1911 года принимал участие летчиком в маневрах войск Петроградского военного округа. [7] В январе 1912 года поручик Фирсов получил назначение в авиационный отряд при 4-й Сибирской воздухоплавательной роте [8]. В отряд он прибыл 7 апреля 1912 года, и был назначен заведовать авиационным имуществом [9].

Фото 5. Поручик Борис Фирсов на аэроплане «Фарман-7» на фоне ангара Бессоно.

Вероятнее всего август 1911 года, маневры

Петроградского военного округа.

Фото из собрания М. А. Хайрулина.

Фото 6. Борис Фирсов.

Фото с сайта geni.com.

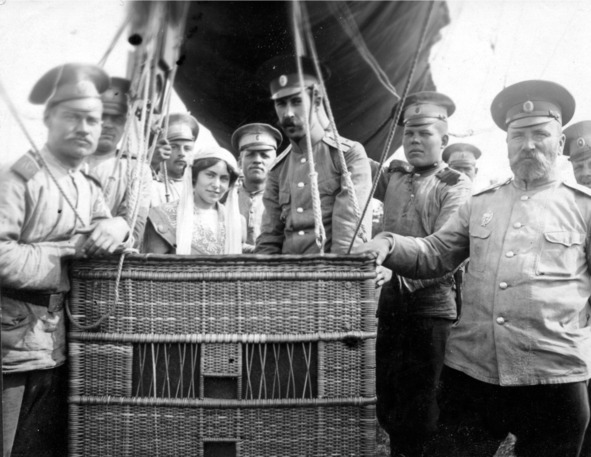

Женат Борис Нилович был на потомственной дворянке Ольге Владимировне Вандель, которая не побоялась поехать с мужем в Читу, подниматься там вместе с ним в корзине привязного аэростата весной 1912 года и родить ему 24-го марта 1913 года дочь Елену. И потом, уже во время войны, – 31 мая 1915 года, – сына Олега. А ведь каждый полет даже в мирное время мог стать для ее Бориса последним!

Фото 7. Борис Фирсов с женой.

Фото с сайта geni.com.

Фото 8. Борис Фирсов с женой в корзине аэростата.

Чита, 1912 год.

Фото из собрания М. А. Хайрулина.

Судя по всему, его любили и подчиненные, и сослуживцы, и только командир роты периодически ругал в приказах по строевой части за нерадение: то не убрали вовремя снег с брезента, которым было накрыто авиаимущество во дворе роты, то ключи от мотора «Гном» в моторном классе заржавели… А однажды, 31 августа 1913 года, он получил сутки домашнего ареста «за невежливый ответ командиру авиаотряда во время служебного разговора». Судя по тому, что штабс-капитан Никольский был весьма требователен в отношении техники, вероятно речь опять зашла об отсутствии излишнего служебного рвения. [10]

Фото 9. Поручик Фирсов на учебном «Фармане-7».

Чита, 1912 год.

Фото из собрания М. А. Хайрулина

Зато летал поручик Фирсов много, в несколько раз больше остальных пилотов авиаотряда: 50 часов в 1912 году и около 40 – в 1913-м. Судя по всему, он единственный летал и на новом аэроплане «Ньюпор-IV», полученном в Чите летом 1913 года [11]. Особенностью этого аппарата было управление по крену: не ручкой, как обычно, а педалями, что требовало от пилота постоянного внимания. 31 августа 1913 года Борис Фирсов был удостоен звания военного летчика. [12]

Фото 10. Командующий Иркутским военным Округом Генерал от инфантерии А. Е. Эверт около аэроплана «Фарман-16»

Авиационного отряда при

4-й Сибирской воздухоплавательной роте.

Чита, 20 июля 1913 года.

А. Е. Эверт второй слева от кабины аэроплана.

На фоне кабины начальник отряда

штабс-капитан П. П. Никольский и поручик Б. Н. Фирсов.

Фото предоставлено Г. Ф. Петровым

В декабре 1913 года после двухмесячного отпуска он был прикомандирован к штабу Варшавского военного округа. В конце марта 1914 года переведен в Ковенскую воздухоплавательную роту, а 1 мая откомандирован от штаба Варшавского военного округа и зачислен в списки переменного состава 2-й авиационной роты младшим офицером летчиком 23-го корпусного авиационного отряда, прибывшего в Варшаву из Читы в марте. [13]

В начале войны отряд был отправлен в Белосток, откуда перемещался в северо-западном направлении через Тыкоцин и Ломжу на Мышинец. Однако Борису Фирсову не повезло: 6 августа 1914 года его «Фарман-16» был сбит огнем собственной пехоты при обстреле в районе Мишинец-Новгород при полете Липники-Ломжа [14], и 26 августа он был отправлен в Гатчину на переучивание, на аппарат «Депердюссен». [15]

В октябре 1914 года Великий Князь Александр Михайлович предлагал сделать поручика Фирсова командиром 23-го КАО, однако тот уже окончил обучение и был прикомандирован к постоянному составу Гатчинской школы для подготовки к назначению в состав команды аэроплана «Илья Муромец». 5 октября Борис Фирсов был назначен командиром аэроплана «Илья Муромец» VI. 12 декабря воздушный корабль «Илья Муромец» VI прибыл на театр военных действий, в Яблонну, а 13 февраля 1915 года потерпел серьезную аварию: деформировался в воздухе и упал. [16]

Фото 11. Авария воздушного корабля «Илья Муромец» VI.

Яблонна, февраль 1915 года.

Фото с сайта naukatehnika.com

Поручик Фирсов был эвакуирован для излечения ранений в город Гатчину, в апреле вернулся в строй, но, вероятно, не долечился, а потому 23 апреля сдал должность командира аэроплана своему помощнику и отправился на освидетельствование состояния здоровья в комиссию врачей при Варшавском Уяздовском военном госпитале и 30 апреля 1915 года был эвакуирован для дальнейшего лечения [17]. Управление «Ильей Муромцем» требовало от командира корабля недюжинной физической силы, и, вероятно, полученные при февральской аварии раны и травмы оказались слишком серьезными.